Кости таза (или тазового пояса) 5 страница

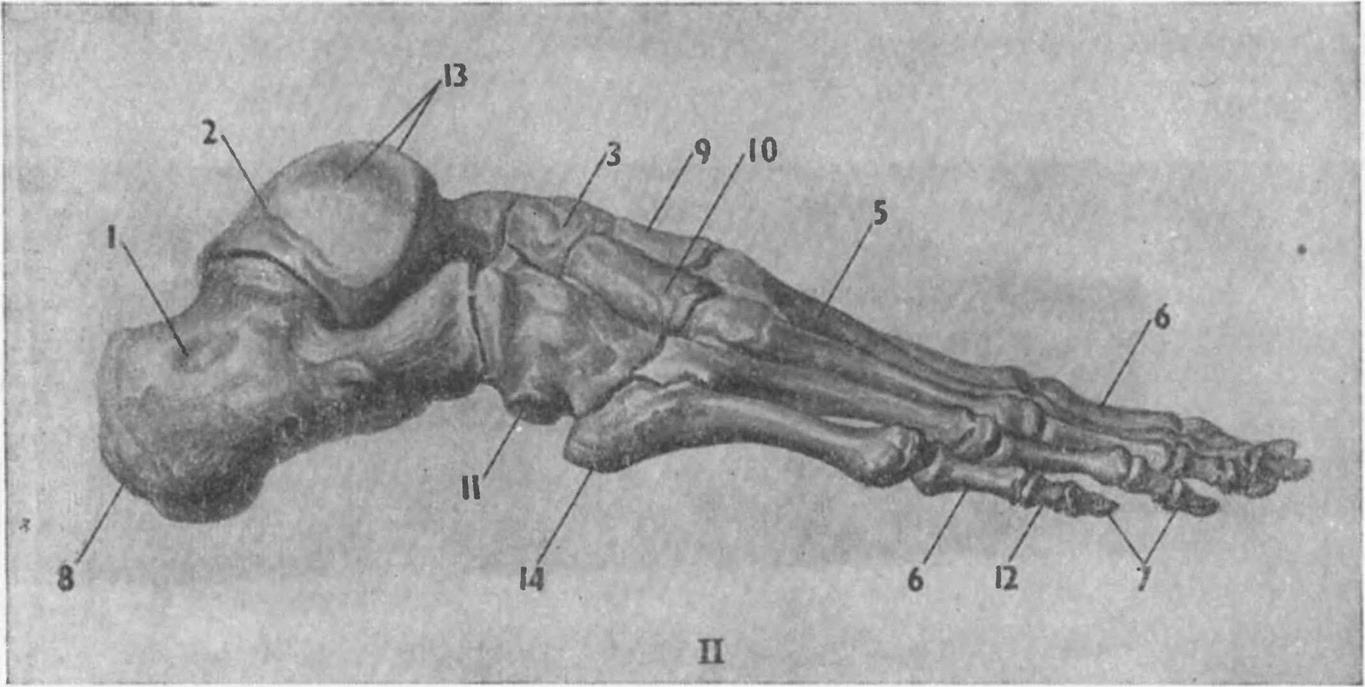

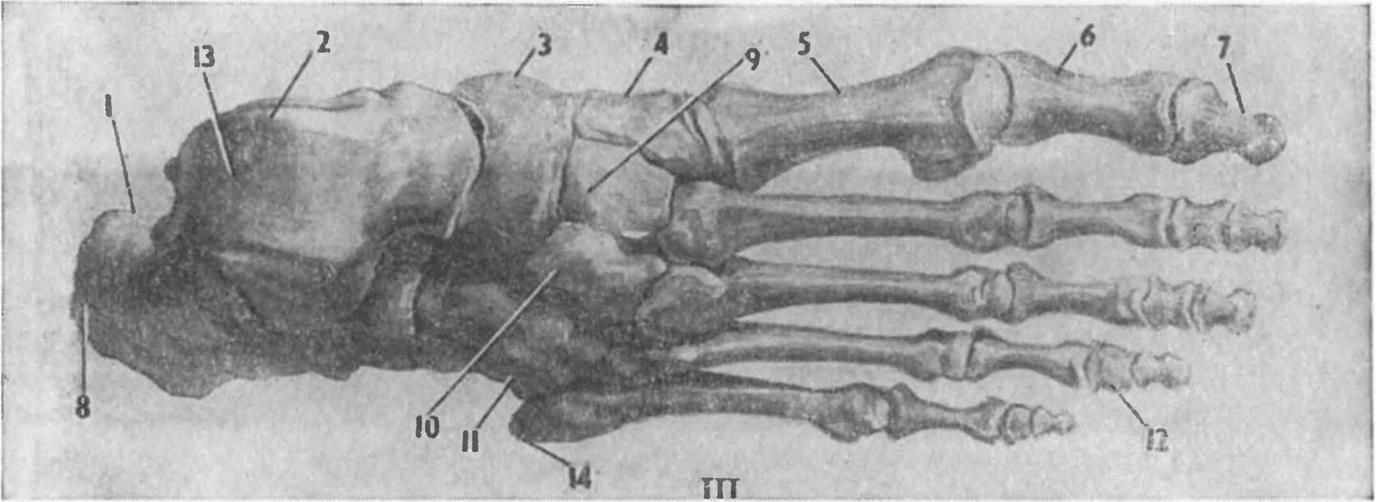

Внешне стопа имеет форму продольного свода, который сзади опирается на пяточный бугор, а спереди — на головки плюсневых костей. Внутренний край свода стопы приподнят, наружный касается плоскости опо-

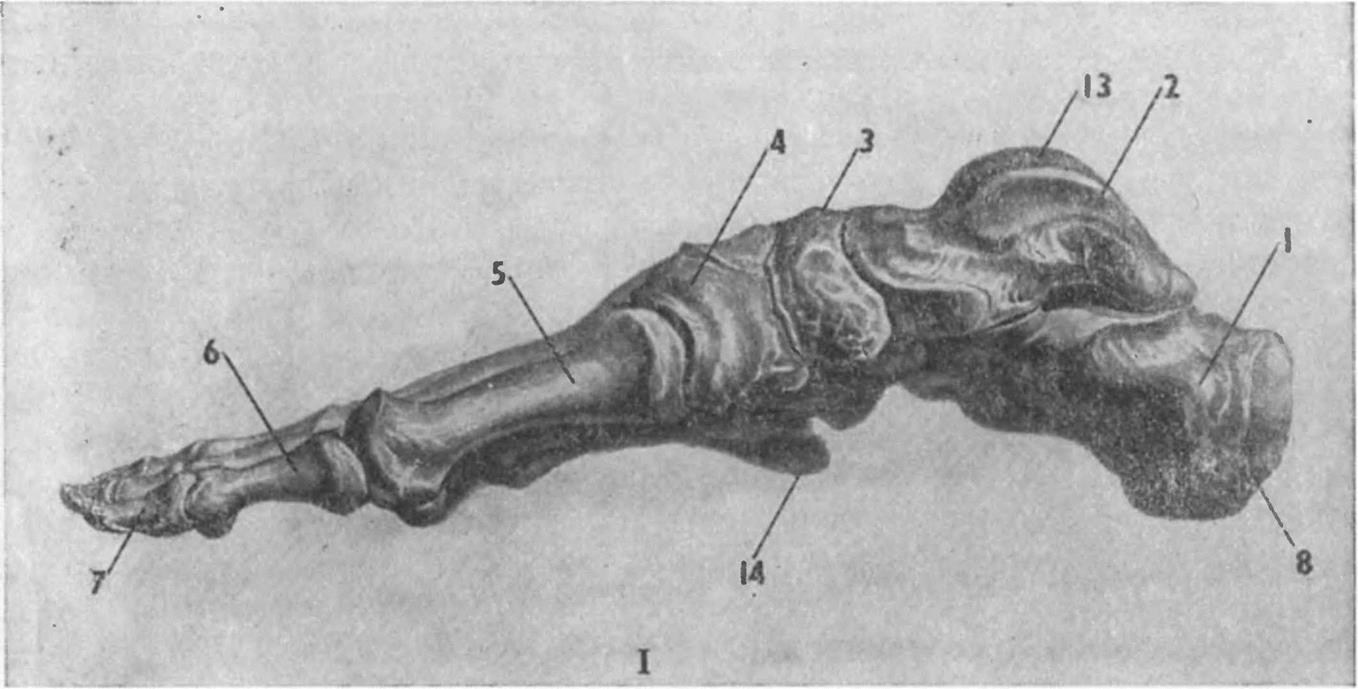

Рис. 14. Скелет стопы (правой). 7— снутри; 11 — снаружи; 111 — сверху:

1 _ пяточная кость, 2 — таранная кость, 3 — ладьевидная кость. 4—1 клиновидная кость, 5 — плюсневая кость, 6— основная фаланга, 7 —ногтевая фаланга, 8 — пяточный бугор, 9 — II клиновидная кость. 10—III клиновидная кость, // — кубовидная кость, 12—промежуточная фаланга, 13 — суставная поверхность таранной кости для сочленения с голенью, 14 — бугристость V плюсневой кости

ры. Больший палец лежит ровно, горизонтально, остальные пальцы образуют мелкие своды: основные фаланги направлены вверх, промежуточные и ногтевые вниз. Кроме того, пяточный бугор лежит ближе к наружному краю стопы, что влияет на внешнюю форму пятки. Между пяточным бугром и бугристостью V плюсневой кости бывает заметна выемка.

Стопа в целом —это сводчатая конструкция, не неподвижная, а благодаря многочисленным сочленениям обладающая гибкостью и эластичностью. Стопа дает ноге возможность пружинить при ходьбе, беге, прыжках. Кроме того, стопа может также скручиваться вдоль продольной оси, а ее наружный и внутренний края приподниматься. Снизу свод стопы укреплен крепкой продольной связкой, которая натянута наподобие тетивы лука. Укрепляющую роль играют также подошвенные мышцы.

|

|

|

Пальцы обычно служат опорой только во время движений и при наклоне вперед. В спокойном состоянии человек стоит, опираясь только на свод стопы, т. е. на пяточный бугор и головки плюсневых костей. В этом легко убедиться, проделав следующее движение — стоящий человек свободно может приподнять пальцы обеих ног, не нарушив равновесия.

Необходимо оговориться! Конструкция стопы легко заметна на хорошо сформированной и недеформированной стопе. К сожалению, современная обувь, носимая с детства, зачастую деформирует и даже уродует стопы. Кроме того, долгое позирование модели стоя и день, проведенный на ногах, вызывают на стопе натурщика временную отечность, т. е. набухание мягких тканей стоп, что делает их зачастую бесформенными и безобразными. Тем более есть основания хорошо знать структуру стопы, чтобы быть свободным от копирования уродства. Идеальную конструкцию стопы можно встретить на ногах древнегреческих статуй.

СУСТАВЫ, ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Бедро сочленяется с тазом при помощи тазобедренного сустава. Коленный сустав соединяет бедро и голень, голень со стопой сочленяется голеностопным суставом (табл. I, II, III).

|

|

|

Тазобедренный сустав — шаровидный многоосный; в нем происходят обширные движения по разным направлениям, в некоторых случаях ограниченные натяжением связок, укрепляющих сустав, или мышечным аппаратом.

Сгибание бедра вперед происходит в тазобедренном суставе при согнутом колене вплоть до соприкосновения передней поверхности бечра с животом; при разогнутом колене это движение не доходит до конца, так как его тормозят задние мышцы бедра. То же происходит при наклонах туловища вперед — здесь сгибание происходит в обоих тазобедренных суставах, только движется туловище, а не ноги — при разогнутых коленях движение туловища тормозится; при согнутых коленях туловище свободно сгибается настолько, что живот ложится на переднюю поверхность бедер.

Обратное движение — разгибание бедра или туловища — назад тормозится, когда туловище с бедром будут находиться на одной прямой линии. Максимальное отгибание назад возможно не свыше чем на 13° по отношению к этой прямой. Если производить отгибание бедра, стоя на одной ноге, может создаться впечатление, что ногу можно отбросить назад дальше. На самом деле это отбрасывание назад возможно только за счет сгибания туловища вперед в другом тазобедренном суставе, в суставе же, где бедро отогнуто, движения назад не будет. Таковы движения в балете в позе «ласточка», в позе «шпагат» во время партерной гимнастики.

|

|

|

Все эти тормозящие действия в обоих тазобедренных суставах происходят благодаря натяжению укрепляющей сустав необычайно мощной подвздошно-бедренной связке; связка эта лежит на передней поверхности сустава и тянется от передней нижней подвздошной ости в виде треугольной пластинки к межвертельной линии бедра. Не будучи видимой, находясь в глубине мягких тканей, эта связка благодаря своим свойствам имеет большое пластическое значение. Мощность ее такова, что она способна удержать груз до 350 кг. Натяжение этих связок на обоих суставах удерживает туловище от падения назад при выключенной, утомленной мускулатуре, удерживающей туловище в вертикальном положении. Таково состояние в позе «вольно» и еще в позе, которая часто встречается в быту, когда человек стоит, откинув туловище назад и выпятив живот. Внешне такая поза создает впечатление покоя, расслабленности.

Если пытаться дальше отгибать назад туловище при этом предельном состоянии отгибания в тазобедренных суставах, то зрительно движение будет продолжаться, но оно будет совершаться за счет отгибания позвоночника или перейдет в движение сгибания в коленных суставах.

|

|

|

Та же подвздошно-бедренная связка ограничивает в стоячей позе отведение выпрямленной ноги в сторону; такое движение возможно только до 40° по отношению к вертикали. Дальнейшее движение отведения зрительно может продолжаться, но только за счет наклона противоположной стороны таза в другом тазобедренном суставе. Если же согнуть бедро и тем самым расслабить подвздошно-бедренную связку, то размах движения отведения бедра увеличится. Таким образом, в сидячей позе бедро может быть отведено в сторону значительно дальше, чем в стоячей.

Поворот выпрямленной в колене ноги вокруг продольной оси носком внутрь и носком наружу совершается в тазобедренном суставе. Размах поворота наружу больше, чем внутрь; при этом хорошо заметны движения большого вертела.

Проверьте все вышеизложенное на модели в классе и обязательно дома на себе или на товарище!

Коленный сустав образован сочленением трех костей: бедра, большеберцовой кости и надколенника. Основное движение его — сгибание и разгибание. При полном разгибании нога выпрямлена — нижняя поверхность мыщелков бедра и мыщелков голени плотно соприкасаются благодаря натяжению связок, укрепляющих сустав (см. рис. 33). При сгибании суставные поверхности голени скользят вдоль мыщелков бедра и переходят с нижней их поверхности на заднюю (см. табл. III). При этом укрепляющие сустав связки обвисают и не препятствуют вращательным движениям голени по отношению к бедру — поворотам голени и стопы носком наружу и носком внутрь. Нижняя поверхность мыщелков бедра имеет поверхность блоковидного сустава, задняя же имеет кривизну, близкую к шаровидной, что и способствует вращению голени при согнутом колене. Таким образом, блоковидный коленный сустав при сгибании дополнительно приобретает одно из свойств шаровидного.

Сгибание в коленном суставе прекращается, когда этому начинает мешать соприкосновение задних поверхностей бедра и голени. Разгибание же прекращается, когда бедро и голень образуют одну прямую линию или очень тупой угол (не меньше 170°), открытый вперед, что возможно у женщин, детей и подростков. Как уже сказано, разгибание прекращается благодаря натяжению суставных связок, и при этом вращение ноги носком внутрь или носком наружу возможно только в тазобедренном суставе.

При разогнутом колене надколенник примыкает к бедренной кости, соприкасаясь с суставной площадкой надколенника, причем его нижний конец находится на уровне щели коленного сустава и никогда не опускается ниже (см. рис. 33). (Обратите внимание! На препаратах скелета и на учебных таблицах середина надколенника зачастую находится на уровне щели коленного сустава, что неверно.) При сгибании колена надколенник, соединенный своим сухожилием с голенью, следуя за ней, скользит вдоль нижней поверхности мыщелков бедра и в то время как голень примыкает к задним поверхностям мыщелков бедра, надколенник примыкает к их нижней поверхности и даже погружается в межмыщелковую борозду. При этом он немного отвернут в наружную сторону — так как внутренний край его подпирает сзади и тем самым поворачивает внутренний мыщелок бедра, который больше наружного и при согнутом колене выступает вперед дальше наружного. Когда колено согнуто, вся его структура ясно читается: выступают мыщелки бедра, мыщелки голени, надколенник и его связка вместе с бугристостью, к которой она прикрепляется. Если при этом голень повернута, то мыщелки ее сдвинуты в сторону поворота по отношению к мыщелкам бедра, надколенник неподвижен, но связка его, следуя за голенью, стоит косо. При разогнутом колене ясно видны мыщелки голени, надколенник примыкает к передней поверхности бедра, а мыщелки бедра видны менее отчетливо, так как частично покрыты мягкой тканью.

Изложенное проверьте на модели, сгибая при этом костный препарат. Учтите, что на модели надколенник движется, а на препарате прикреплен неподвижно и часто неправильно!

Голеностопный сустав — одноостный блоковидный сустав, в котором происходят движения сгибания — носком вниз и движения разгибания — носком вверх.

Кроме того, движения в многочисленных суставах стопы в сочетании с движениями в голеностопном суставе или без них дают в сумме следующие движения: движения скручивания стопы, круговое движение, когда стопа, не вращаясь, описывает пальцами в пространстве круг, вернее, замкнутую кривую, а также движения подъема наружного края стопы — пронацию и подъема внутреннего края — супинацию. Подъем внутреннего края стопы производится свободнее и имеет больший размах, чем подъем наружного края.

В движениях между голенью и стопой необходимо отметить два состояния. Первое — это когда стопа движется по отношению к голени. Такое движение может происходить на свободно висящей ноге, например, когда нога заброшена на ногу, когда все тело на весу или во время прыжка в воздухе. В этом случае голень является точкой опоры, движения стопы совершаются по отношению к ней и имеют, так сказать, местное значение.

Второе состояние гораздо более важное, но о нем почему-то не упоминается в учебниках пластической анатомии, — это движения голени, вернее, обеих голеней по отношению к стопам, когда стопы являются опорой — это когда фигура стоит или переминается с ноги на ногу или, занимаясь гимнастикой с обручем, круговым движением вращает обруч вокруг себя или просто передвигается. В этих случаях незначительное передвижение голеней по отношению к стопам сразу будет отражаться на всей фигуре и в поисках равновесия вызывать перемещения в пространстве по отношению друг к другу отдельных ее частей, в особенности таза и грудной клетки. Чтобы убедиться в этом, достаточно проделать следующее:

|

|

|

|

Не сгибая колен (рис. 15):

а) наклонить голени назад к пяткам, т. е. произвести сгибание;

б) нагнуть голени вперед к пальцам, т. е. произвести разгибание;

в) наклонить обе голени вправо, т. е. произвести пронацию на правой ноге и супинацию на левой;

г) наклонить обе голени влево, т. е. произвести пронацию на левой ноге и супинацию на правой.

Непременно надо проделать это в классе на натуре и обязательно дома на себе и тогда легко убедиться в том, что наклоны голени по отношению к стопе имеют важнейшее значение для построения всей фигуры в пространстве и для того, чтобы поставить фигуру и твердо поставить стопы.

Особенно важное значение приобретают наиболее часто встречающиеся положения пронации — наклон голени в наружную сторону и супинации— наклон голени кнутри (см. ниже в разделе «Построение фигуры»). Постройте ногу сидящей модели вместе с тазом с прорисовкой скелета. Обратите особое внимание на структуру колена и сводчатое строение стопы.

Вопросы. Бедренная кость, ее рельеф на модели. Движения в тазобедренном суставе. Кости голени и их рельеф на модели. Движения в коленном суставе и его рельеф на модели. Кости стопы и их рельеф на модели; своды стопы, опорная роль стопы, пальцев. Движения в голеностопном суставе и в суставах стопы Движения голени и всего тела относительно стопы. Пронация и супинация голени и стопы.

СКЕЛЕТ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

Скелет плечевого пояса состоит из пары ключиц и пары лопаток.

Ключица — это кость, лежащая под кожей на границе между шее и грудью и легко заметная на поверхности (рис. 16). Если поставить пальцы на внутренний конец ключицы натурщика, прощупать пальцами ключицу на всем ее протяжении до наружного конца, то здесь можно обнаружить, что наружный конец ее сочленяется с костной площадкой, принадлежащей другой кости. Если затем переступить пальцами на другую кость и продолжать ее прощупывать, то пальцы продвинутся по направлению к позвоночнику по выступающему среди мышц длинному костному гребню; дойдя до конца, пальцы проследуют вниз по костному краю до закругления, и дальше кость не будет прощупываться. Если при этом попросить натурщика медленно поднять руку над головой, то костное закругление (угол лопатки) продвинется к наружному краю спины и, описав кривую, выступит сбоку грудной клетки, выпятив над собой мышцы и кожу. При этом повернется и костный гребень и приподнимет наружный конец ключицы, т. е. вся кость, лежащая на спине, передвинется — эта кость и есть лопатка. С ее передвижениями читатель встречался и выше при движениях «пожатие плеч», «вытягивание руки», «разворот плеч». Предложив натурщику повторить эти движения можно еще раз наблюдать, как при этом будут передвигаться лопатка, ключица и группа мышц при неизменном сопровождении верхней части руки, а если рука не имеет опоры, то и всей руки в целом (см. рис. 2, 3).

Ключица — это кость, лежащая под кожей на границе между шее и грудью и легко заметная на поверхности (рис. 16). Если поставить пальцы на внутренний конец ключицы натурщика, прощупать пальцами ключицу на всем ее протяжении до наружного конца, то здесь можно обнаружить, что наружный конец ее сочленяется с костной площадкой, принадлежащей другой кости. Если затем переступить пальцами на другую кость и продолжать ее прощупывать, то пальцы продвинутся по направлению к позвоночнику по выступающему среди мышц длинному костному гребню; дойдя до конца, пальцы проследуют вниз по костному краю до закругления, и дальше кость не будет прощупываться. Если при этом попросить натурщика медленно поднять руку над головой, то костное закругление (угол лопатки) продвинется к наружному краю спины и, описав кривую, выступит сбоку грудной клетки, выпятив над собой мышцы и кожу. При этом повернется и костный гребень и приподнимет наружный конец ключицы, т. е. вся кость, лежащая на спине, передвинется — эта кость и есть лопатка. С ее передвижениями читатель встречался и выше при движениях «пожатие плеч», «вытягивание руки», «разворот плеч». Предложив натурщику повторить эти движения можно еще раз наблюдать, как при этом будут передвигаться лопатка, ключица и группа мышц при неизменном сопровождении верхней части руки, а если рука не имеет опоры, то и всей руки в целом (см. рис. 2, 3).

Пара ключиц и пара лопаток и передвигающие их и плечи мышцы образуют подвижный костно-мышечный массив, который лежит поверх грудной клетки и является промежуточным звеном между грудной клеткой с позвоночником и свободной верхней конечностью — рукой. Этот массив и называется плечевым поясом.

Ключица (рис. !6) —это узкая трубчатая S-образно изогнутая кость; ключицы лежат по обе стороны грудины поверх грудной клетки почти горизонтально Ключица имеет тело и два конца: акромиальный и грудинный. Грудинный конец утолщен, он сочленяется с грудиной, акромиальный конец уплощенный, он сочленяется с акромиальным отростком лопатки. Внутренняя часть кости выдается вперед (грудинный изгиб), а наружная часть вогнута (акромиальный изгиб). Длина ключицы — 15—17 см. Обе ключицы своими грудинными концами совместно с грудиной образуют на теле человека яремную впадину.

Лопатка расположена на заднебоковой поверхности грудной клетки. При свободно опущенной руке, будучи неподвижной, лопатка висит между II и VII ребром. Лопатка удерживается на поверхности ребер при помощи мышц, которые соединяют ее с грудной клеткой и позвоночником и при работе руки передвигают ее (см. ниже). Между лопаткой и

|

|

|

|

ребрами заложены две плоские мышцы, поэтому лопатка не вплотную примыкает к ребрам, а соответственно толщине этих мышц возвышается над поверхностью грудной клетки. Чем сильней мускулатура, тем больше выступают лопатки.

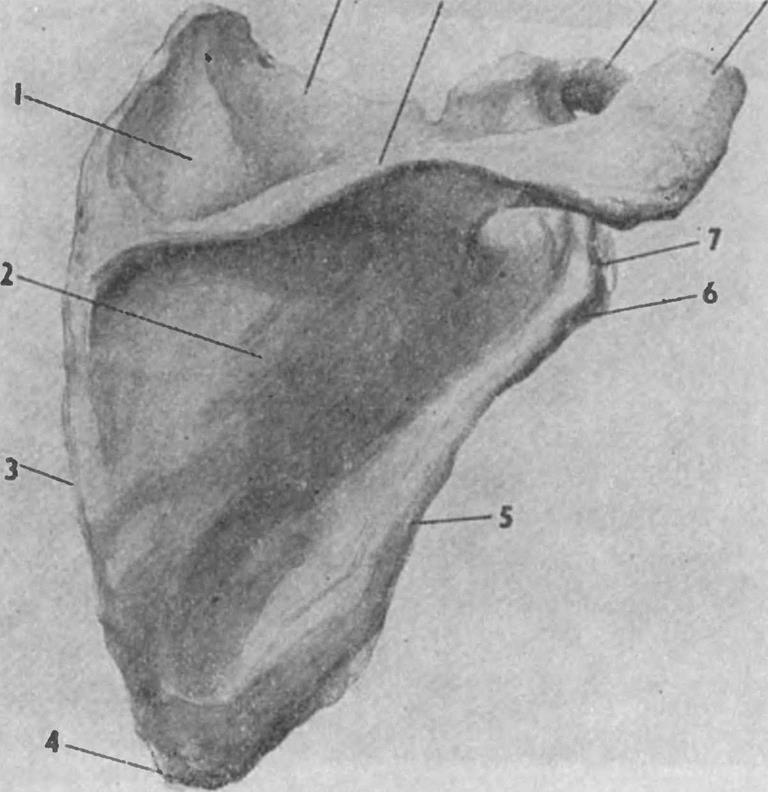

Лопатка (рис. 17)—плоская трехугольная кость. В ней различают: внутренний, или позвоночный, край; наружный, или подмышечный, или подкрыльцовый, край и верхний край. Различают также и углы нижний, верхний и наружный. Верхний угол и край лопатки лежат глубоко и никакого рельефа не имеют. Нижний угол лопатки и позвоночный край весьма заметны на спине в покое и особенно при движениях лопатки; при поворотах лопатки нижний угол выступает, покрытый мышцами сбоку грудной клетки. Наружный край лопатки скрыт под мышцами, а на наружном углу расположена суставная впадина для сочленения с плечевой костью. Выше впадины выступает вперед, загибаясь над грудной клеткой, клювовидный отросток. Поверхность лопатки, обращенная к ребрам, называется подлопаточная ямка. Задняя поверхность лопатки разделена лопаточной остью (гребнем) на две неравные половины: надостную ямку и подостную ямку. Сама лопаточная ость кнаружи загибается вперед и образует выступ — акромион или плечевой отросток, который сочленяется с наружным концом ключицы, образуя ключично-акромиальный сустав.

При изучении руки, в особенности предплечья и кисти, необходимо производить самому все движения и наблюдать на себе все явления, описанные в тексте*

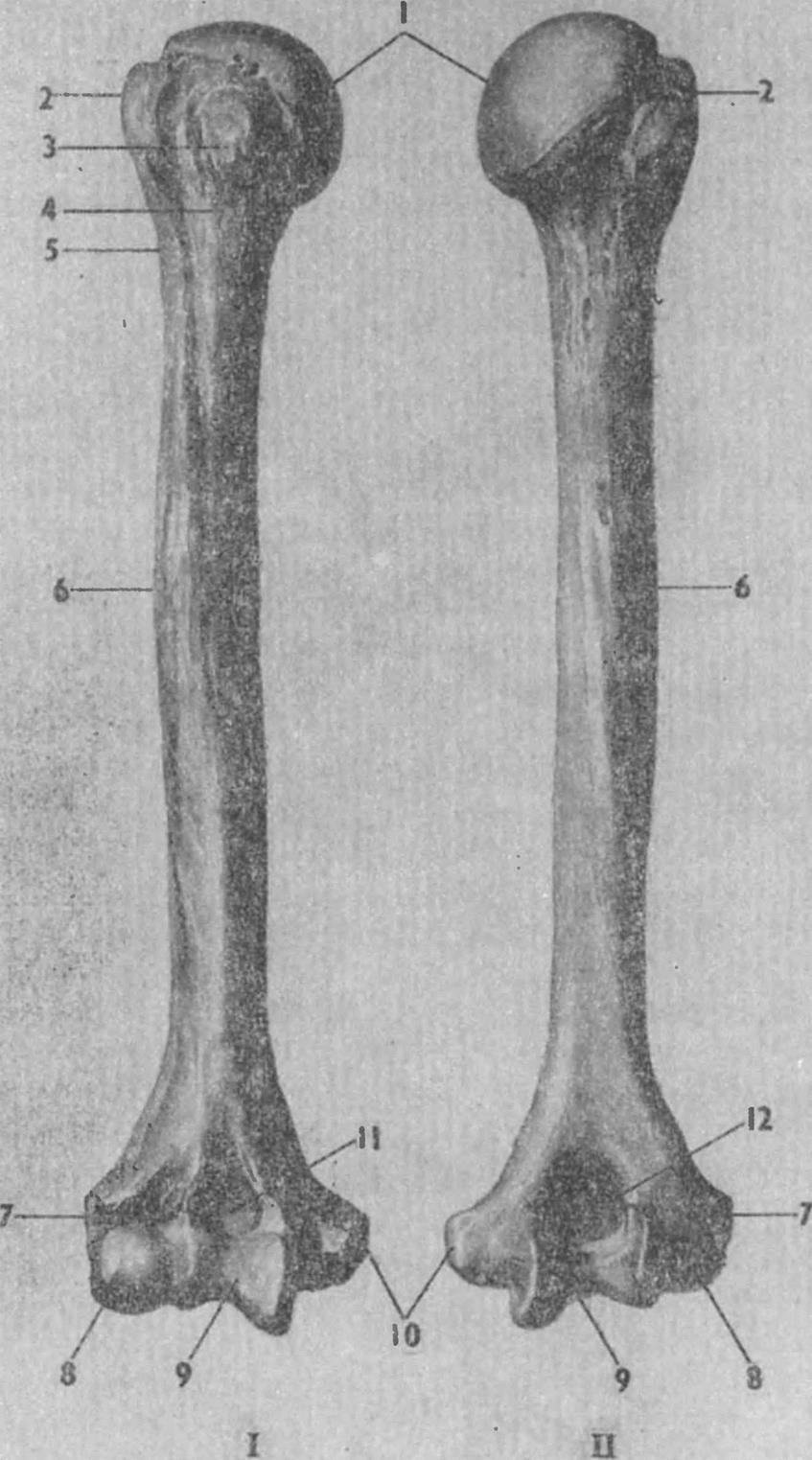

Рис. 18 Плечевая кость (правая j. Г—-спереди; II— сзади: / — головка, 2 — большой бугорок, 3—малый бугорок. 4—гребень малого бугорка, 5 — гребень большого бугорка, 6 — дельтовидная бугристость* 7 — наружный мыщелок. 8 — головчатое возвышение. 9 — блок. /О — внут* ренний мышелок, // — венечная ямка. /2 — локтевая ямка

СКЕЛЕТ СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ — РУКИ

Скелет руки состоит из плечевой кости, двух костей предплечья, ске лета кисти.

Плечевая кость

Если отвести руку назад и согнуть ее в локте, то вверху под акромионом, покрытый мышцей, выступит верхний округлый конец плечевой кости, а внизу на нижнем конце отчетливо обрисуются ее два выступа (рис. 18). Плечевая кость лежит среди мышц плеча в направлении сверху вниз и несколько спереди назад. На верхнем конце кости различают головку, покрытую суставным хрящом; головка сочленяется с суставной впадиной лопатки, образуя плечевой сустав. Ниже головки выступают два бугорка: на наружной стороне кости большой бугорок, на внутренней— малый бугорок. От каждого из них вниз тянется костный гребень: гребень большого бугорка и гребень малого бугорка—это места прикрепления МЫШЦ.

Дата добавления: 2021-06-02; просмотров: 146; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!