Кости таза (или тазового пояса) 7 страница

В локтевом суставе кроме сгибательных движений, происходящих между плечом и локтевой и лучевой костями, происходит также вращательное движение, которое совершает лучевая кость одновременно по отношению к плечу и по отношению к локтевой кости, причем по отношению к локтевой кости движение совершается не только вверху, но и внизу, — в двух лучелоктевых суставах (см. рис. 20). При этом верхний конец лучевой кости просто вращается относительно локтевой, а нижний конец ее совершает круговое движение вокруг нижнего конца локтевой кости, в результате чего вся лучевая кость пересекает сверху локтевую и внизу лежит не снаружи, а с внутренней стороны локтевой кости. При этом движении кисть следует за лучевой костью и ложится ладонью назад. Это движение называется пронация. Обратное вращательное движение лучевой кости, в результате которого нижний конец лучевой кости и вся она ложится снаружи и параллельно локтевой, а кисть ладонью вперед, называется супинация. Супинация и пронация могут происходить одновременно со сгибаниями и разгибаниями в локтевом суставе и независимо от него. При пронации и супинации предплечья следует обратить внимание на следующее. При положении пронации оси предплечья и плеча лежат на одной прямой линии (рис. 20,Б), при супинации плечо и предплечье лежат под тупым углом друг к другу (Л). Вершиной этого тупого угла является внутренний мыщелок плечевой кости. Этот угол при полной супинации особенно заметен, если смотреть на руку спереди или сзади. Все выше сказанное необходимо проверить на натуре или на себе в зеркале!

|

|

|

Пронация и супинация всей руки могут быть усилены за счет вращения руки в плечевом суставе. Проверьте на себе — произведите пронацию предплечья и продлите это движение дальше; произведите супинацию предплечья и продлите движение ее дальше — в том и другом случае, положив другую руку на плечевой сустав, можно ощутить вращение головки плеча; причем пронация плеча весьма эффективна, супинация— незначительна (см. рис. 20).

Положение пронации — обычное рабочее положение руки (Постарайтесь припомнить положение рук при обычной работе.) У четвероногих животных передние конечности при ходьбе находятся в положении пронации, но, кроме того, многим животным свойственны пронация и супинация: крупным и мелким кошкам — львам, тиграм, домашней кошке и т. п., а также медведям, зайцам, белкам, отчасти собакам и др. (понаблюдайте сами за этими животными). У копытных передние конечности никакими пронирующими и супинирующими движениями не обладают — они постоянно находятся в положении пронации.

|

|

|

В лучезапястном суставе происходят движения вокруг двух осей эллипсоида. Вокруг длинной — движения сгибания и разгибания. Вокруг короткой оси, пересекающей длинную: а) в наружную сторону, т. е. в сторону большого пальца, — отведение кисти, б) внутрь, т. е. в сторону мизинца, — приведение кисти.

Кроме того, в лучезапястном суставе кистью совершается круговое движение, например у фехтовальщика, когда при неподвижной руке кисть концом рапиры описывает в воздухе круг.

Движения между предплечьем и кистью происходят не только в лучезапястном суставе — размер их усиливается за счет межзапястного сустава.

При усиленном сгибании кисти область запястья сильно выгибается и растягивается с тыла, что удлиняет расстояние между основаниями пястных костей и костями предплечья. Напротив, разгибание кисти при тех же условиях так сближает пястные кости с предплечьем, что запястье почти целиком оттесняется с тыла в сторону ладони и промежуток между пястью и предплечьем почти исчезает.

Таким образом при сгибании кисть с тыла удлиняется, при разгибании укорачивается. Со стороны ладони напротив — при сгибании укорачивается, при разгибании увеличивается (см. рис. 4).

|

|

|

При отгибании кисти в сторону мизинца — приведении — увеличивается расстояние между лучевой костью и пястной костью большого пальца; при этом движении можно прощупать под кожей, как на поверхности появляется ладьевидная кость и как при обратном движении она исчезает в глубине лучезапястного сустава; при этом расстояние между лучевой и пястной костями делается меньше (см. рис. 40).

При движении в сторону большого пальца увеличивается расстояние между V пястной и локтевой костью за счет появляющейся на поверхности трехгранной кости; при обратном движении эта косточка уходит в глубину лучезапястного сустава и расстояние между локтевой и пястной костью сокращается (см. рис. 40).

Таким образом, при приведении (в сторону мизинца) длина, кисти снаружи увеличивается, а снутри уменьшается; при отведении — снутри увеличивается, а снаружи уменьшается.

Проделайте эти движения и прощупайте соответствующие кости на себе.

Движения в двухостном пястно-запястном суставе I (большого) пальца имеют особое значение. Благодаря его подвижности здесь происходят движения: 1) отведения, когда большой палец отводится в сторону и ладонь растягивается; 2) приведения, когда большой палец прижимается ко II (указательному) пальцу; 3) противопоставления, когда кисть сжимается в кулак; 4) круговые движения. Движения самого I пальца, т. е. сгибание и разгибание в его одноостном пястно-фаланговом суставе и в одноостном межфаланговом суставе, завершают движения, совершаемые в его пястно-запястном суставе.

|

|

|

Пястно-фаланговые суставы II—V пальцев как двухостные дают возможность движений сгибания и разгибания круговых движений и движений в стороны. Эти последние, дающие отклонения пальцев в стороны, часто ускользают от внимания рисующего, между тем как эти отклонения имеют значение для пластики кисти в целом.

Проверьте все изложенное на кистях обеих рук.

Произведите построение кисти вместе с нижним концом предплечья, при сгибании и разгибании кисти с прорисовкой костей (при изображении запястья передавать только ее общую схематизированную форму, имеющую вверху сходство с сегментом эллипсоида, а не вдаваться в подробности изображения отдельных костей).

Произведите построение кисти, сжатой в кулак.

Вопросы. Запястье, пясть, фаланги пальцев. Рельеф запястья: гороховидная кость, лучевое возвышение запястья; рельеф пясти. Суставы кисти. Движения плечевого пояса и в плечевом суставе. Движения в локтевом суставе, супинация и пронация. Движения в лучезапястном суставе. Движения в суставах кисти. Особая роль пястно-запястного сустава I пальца.

ЧЕРЕП

Череп — это костная основа головы. Если положить обе руки на заднюю поверхность шеи и передвигать их вверх, то наступит момент, когда пальцы перестанут ощущать мышцы и нащупают под кожей кость — костную поверхность черепа. Здесь по средней линии выше спинной борозды ощущается выступ — наружное затылочное возвышение. Если затем продвинуть руки вправо и влево, то за ушами можно ощутить выступы — сосцевидные отростки височной кости. Ниже и впереди этих отростков находятся два крупных подвижных костных выступа, являющихся частями нижней челюсти, единственной подвижной кости черепа. Если от этих выступов продвинуть руки с обеих сторон вперед, то пальцы исследующих правой и левой рук встретятся на подбородке, прощупав таким образом всю кость нижней челюсти.

Если затем поставить пальцы впереди обоих ушных отверстий и продвигать их вперед справа и слева впереди обоих ушей, то можно нащупать два костных мостика, которые идут по боковым поверхностям головы— это так называемые скуловые дуги; они впереди переходят в скуловые кости. Если затем вернуться назад и от шеи прощупать всю покрытую волосами поверхность головы, можно убедиться в том, что под ней всюду имеется твердая костная поверхность. Ее образуют сверху теменные кости, с боков — височные. Твердая костная основа прощупывается и тогда, когда пальцы исследующего минуют волосатую часть головы и перейдут на поверхность лба — здесь ощущается лобная кость. Спускаясь ниже на поверхность лица, пальцы могут ощутить костные края и стенки глазниц и верхнюю костную основу носа. Под кожно-мышечным и жировым покровом лица можно прощупать кости: верхнюю и нижнюю челюсть, причем в зависимости от разного развития жирового слоя костный рельеф лица или легко читается зрительно, или может быть частично или целиком скрыт. Рельеф костей лба, темени и верхней части затылка не зависит от развития жирового слоя и не бывает им скрыт.

Все зрительно читаемые или скрытые костные выступы головы являются необходимыми элементами для ее построения. Голова — единое пластическое целое и даже при изображении ее фрагментов необходимо ощущать голову объемно целиком, иначе изображение будет пластически неверное. Голову нужно изучать со всех сторон, нужно уметь ее строить в различных ракурсах, неизменно связывая ее с грудной клеткой и позвоночником. Изучение черепа служит основой для этого построения.

Череп состоит из двух частей: мозгового и лицевого черепа. Мозговой череп вмещает головной мозг и орган слуха и образует верхне-заднюю часть черепа; на лицевом черепе расположены глаза, нос, рот. Большой размер мозгового черепа относительно лицевого у человека зависит от сильно развитого головного мозга и резко отличается от всех остальных животных, у которых лицевая часть черепа больше и массивнее мозговой (вспомните лошадь, собаку, льва, орла и т. д.).

Кости, образующие череп, соединены между собой неподвижно при помощи костных швов. Исключение составляет кость нижней челюсти, которая соединяется подвижно с черепом посредством правого и левого нижнечелюстных суставов.

Перед изложением описания отдельных костей черепа необходимо сказать следующее.

В пластической анатомии изучаются только форма и поверхность черепа, который рассматривается целиком как монолитное целое. Описываемые далее кости черепа должны изучаться как неделимые части монолитного целого, как опознавательные пункты, помогающие ориентироваться на его поверхности.

Поэтому в пластической анатомии нет надобности рассматривать каждую кость отдельно (как принято в некоторых учебниках). Равным образом, конечно, не описываются ни кости, лежащие в глубине черепа, ни внутренняя поверхность черепных костей (рис. 22).

Мозговой череп

Поверхность мозгового черепа образована следующими костями. Основанием ему служит непарная затылочная кость, лежащая снизу и сзади и сочленяющаяся с позвоночником; сверху справа и слева к затылочной кости примыкают две парные теменные, с боков две парные височные; впереди височных костей на дне так называемых височных впадин справа и слева лежат небольшие участки черепной поверхности, образованные непарной клиновидной костью, граничащие спереди с лобной костью. (Сама клиновидная кость лежит в глубине черепа и в пластической анатомии не изучается.) Спереди мозговой череп замыкается лобной костью.

Затылочная кость (рис. 22). Значительная, самая нижняя часть непарной затылочной кости лежит в глубине шеи и снаружи не видна и не прощупывается. Эта часть примыкает к верхней части позвоночника. На ней расположено большое затылочное отверстие, через которое полость черепа сообщается с позвоночным каналом — здесь головной мозг переходит в спинной.

По обе стороны этого отверстия расположены два мыщелка, сочленяющиеся с первым шейным позвонком. Позади отверстия назад и кверху тянется чешуя затылочной кости, к которой прирастают мышцы шеи — на кости видны места прикрепления этих мышц — выйные линии. На границе прикрепления этих мышц, там, где кость уже расположена непо- средствнно под кожей, по средней линии находится непарное наружное затылочное возвышение.

Иногда на затылочной кости имеется выступ выше, на границе соединения с теменными костями, но этот выступ бывает непостоянно и специального наименования не имеет.

Височная кость. Парные височные кости располагаются справа и слева и примыкают сзади к затылочной кости. В глубине височной кости расположен орган слуха, к которому с наружной поверхности кости ведет наружный слуховой проход; вокруг отверстия прохода расположено ухо. Позади наружного слухового прохода расположен выступ — сосцевидный отросток; он хорошо заметен позади уха под кожей. Впереди прохода выступает и тянется вперед скуловой отросток, который, соединяясь со скуловой костью, образует на боковой поверхности черепа своеобразный костный мостик — скуловую дугу.

Ниже скулового отростка и впереди слухового прохода имеется углубление— суставная ямка нижней челюсти; в этой ямке находится суставной отросток нижней челюсти, при помощи которого (справа и слева} нижняя челюсть подвижно сочленяется с черепом.

. Остальная часть височной кости — чешуя — плоская; вверху соединяется с теменной, спереди с клиновидной костью.

Теменная кость. Две парные теменные кости образуют верхнюю поверхность черепа. Они вверху соединяются друг с другом посредством сагиттально расположенного стреловидного шва, сзади соединяются с затылочной костью посредством лямбдовидных швов, а спереди венечный шов, расположенный фронтально, соединяет их с лобной костью. Наиболее выпуклая часть теменной кости носит название теменного бугра.

Клиновидная, или основная, кость. Непарная, лежит почти вся внутри черепа; боковые ее части справа и слева выходят наружу и примыкают сзади к височной, а вверху к теменной и лобной костям. Они образуют справа и слева дно плоского углубления — височной впадины, лежащей на боковой поверхности черепа выше скуловой дуги.

Лобная кость. Непарная, образует поверхность лба; вверху справа и слева имеются два выступа — лобные бугры, ниже лобных бугров над бровями лежат две выпуклости (сильнее выраженные у взрослых мужчин)— надбровные дуги; мыту надбровными дугами над носом лежит небольшая, чаще всего слегка углубленная площадка — надпереносье.

Передняя поверхность лобной кости переходит справа и слева в боковые поверхности, которые соединяются с височными и клиновидными костями. На границе этого перехода имеется костный гребень, зачастую отчетливо заметный под кожей, — височная линия. Височная линия ограничивает так называемую височную впадину, лежащую выше скуловой дуги, и продолжается на поверхность теменной кости.

Поверхность лобной кости, минуя надбровные дуги, загибается в глубь черепа, образуя справа и слева границу лба и глазниц — надглазничный край, и, продолжаясь назад еше глубже, переходит в верхние стенки глазниц (глазных впадин), в которых расположены глаза. Кнаружи и книзу, справа и слева лобная кость соединяется со скуловыми.

А • • '

■

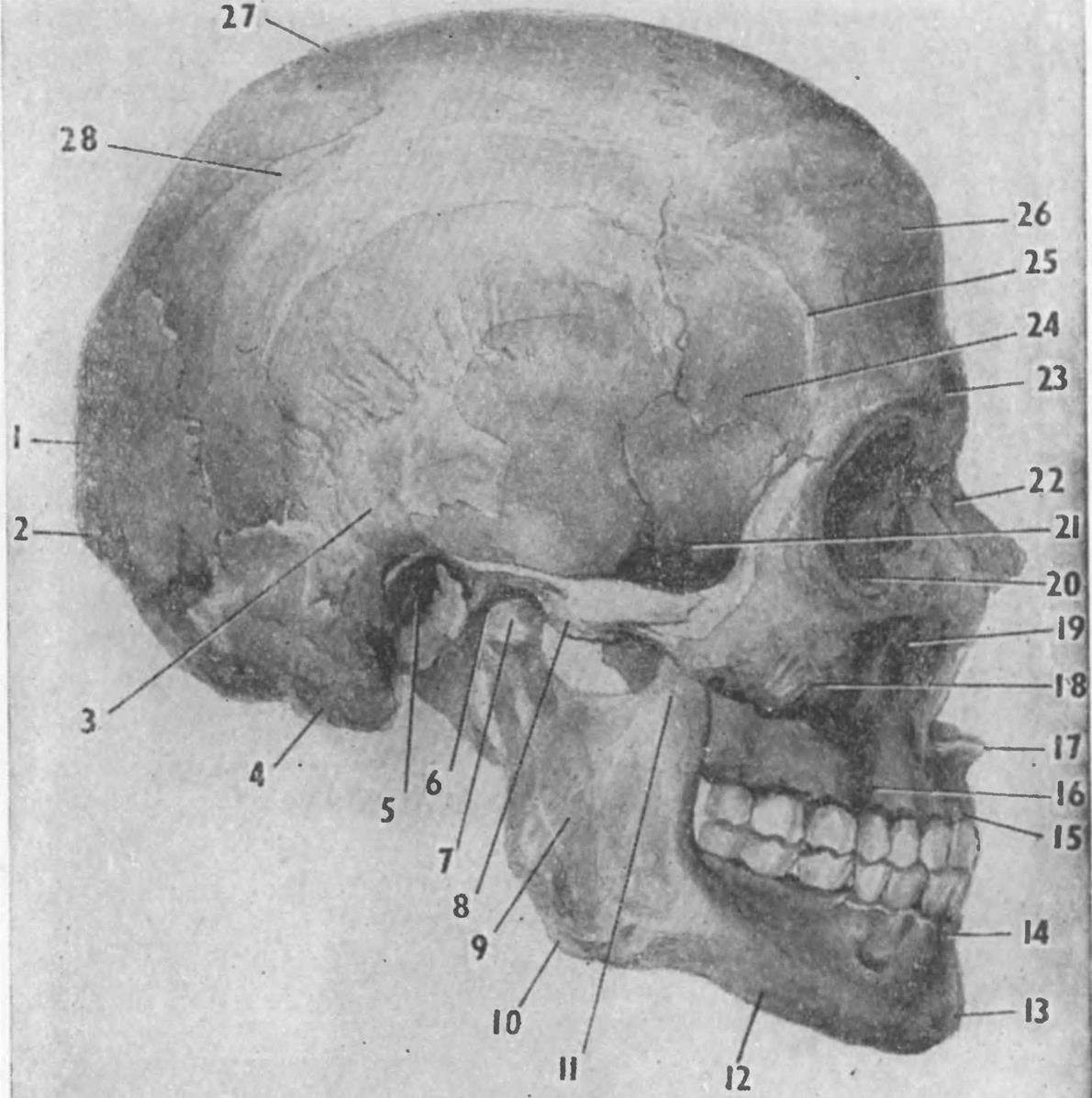

Рис. 22. Череп А — в профиль:

1 — затылочная кость. 2 — наружное затылочное возвышение. 3—височная кость. 4 — сосцевидный отросток Бисочой кости. 5— наружный слуховой проход. *> — суставная ямка для сочленения с нижней челюстью, 7 — суставной отросток нижней челюсти» £ —скуловая дуга. 9 — ветвь нижней челюсти. 10 — угол нижней челюсти, // — венечный отросток, 12 — тело нижней челюсти.

Лицевой череп

Лицевой череп начинается вверху от нижнего (надглазничного) края лобной кости, с боков ограничивается скуловыми костями и замыкается снизу нижней челюстью; кроме того, в состав его входят две парные верхнечелюстные кости и две парные носовые косточки. На поверхности лицевого черепа расположены два парных углубления — глазницы, одно непарное носовое, или грушевидное, отверстие и непарное отверстие рта.

Скуловая кость. Парная, образует выпуклость скулы. Вверху она сращена с лобной костью, образуя наружную стенку орбиты (глазницы), сзади с клиновидной и височной, вместе с которой образует костный мостик— скуловую дугу. На передней поверхности лица скуловая кость сращена с верхнечелюстной костью. На худощавом лице скуловая кость и скуловая дуга резко очерчиваются под кожей. Выпуклые скуловые кости расширяют лицо (отсюда выражение скуластый). При плоских скуловых костях лицо узкое.

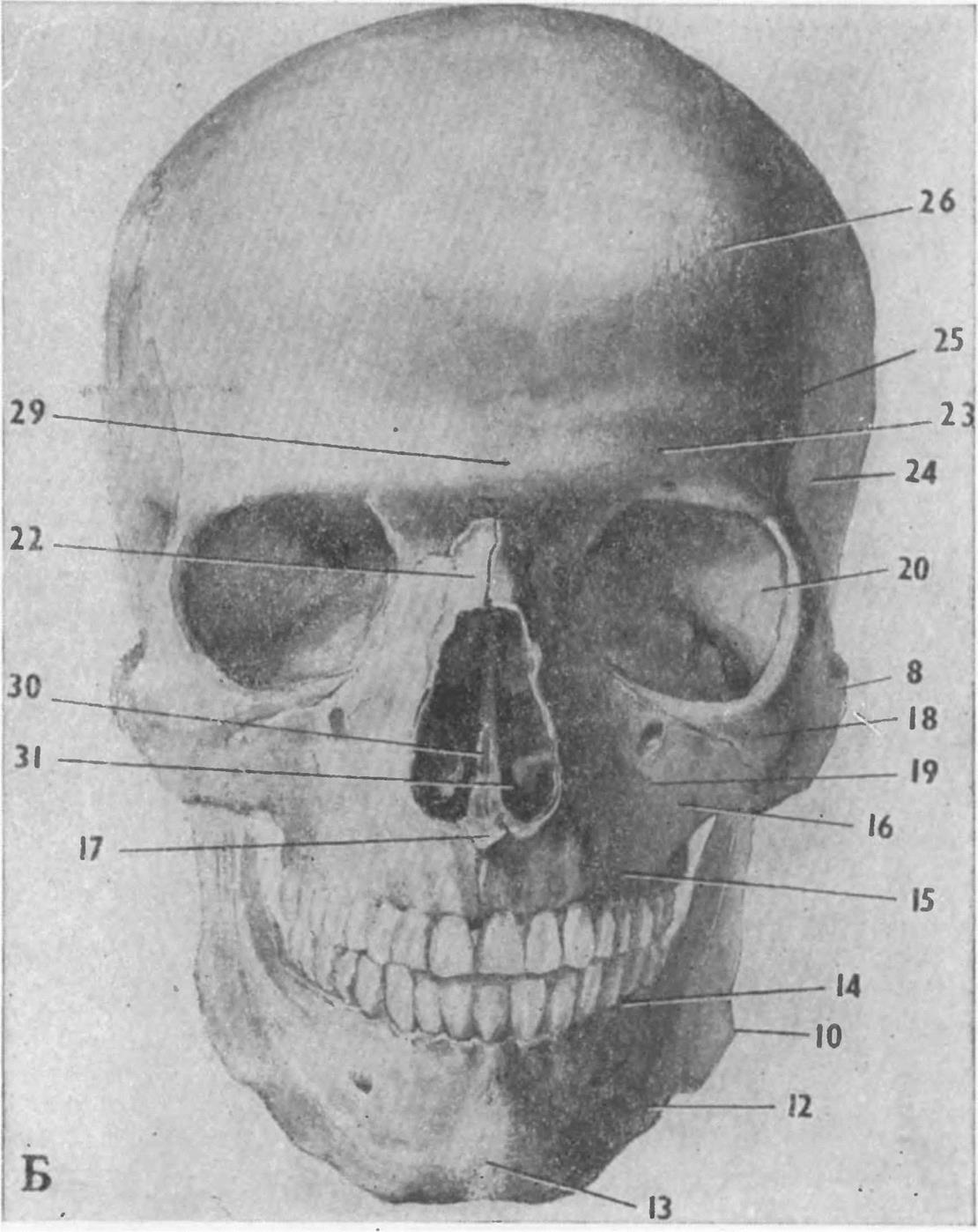

Рис. 22. (продолжение). Череп. Б—в фас:

13 — подбородочное возвышение, 14 — луночковый край. 15 — ячеистый отро« сток, 16 — верхняя челюсть, 17 — передняя носовая ость. 18— скуловая кость, F9 — собачья ямка. 20 — глазница, 21 — основная кость, 22—носовая кость. 23 — надбровная дуга, 24 — височная впадина. 25 — височная линия; 26 — лобный бугор, 27 — теменная кость, 28 — теменной бугор, 29 — надпереносье, 30 — норовая перегородка, 31 — носовое отверстие

Верхнечелюстная кость. Парная кость, которая служит твердой основой поверхности лица, расположенной между глазами и ртом. Вверху поверхность кости, загибаясь внутрь глазницы, образует нижнюю ее стенку; поднимающийся с внутренней стороны вверх лобный отросток срастается с лобной костью. Правый и левый лобные отростки служат опорой для двух парных носовых косточек, которые, срастаясь по средней линии друг с другом, образуют вверху неподвижную костную часть носа. Ниже внутренние края правой и левой верхнечелюстной кости образуют границы грушевидного носового отверстия, далее ниже срастаются друг с другом по средней линии и на месте сращения образуют выступ — переднюю носовую ость, которую можно прощупать на лице у основания носовой перегородки. На передней поверхности верхнечелюстной кости под глазницей расположено углубление, заметное на лице у сухощавых людей, — оно называется собачья ямка.

Внизу верхнечелюстная кость образует ячеистый (альвеолярный) отросток, состоящий у взрослого из восьми углублений, или ячеек, в каждой из которых помещается корень соответствующего зуба. Так как правая и левая верхние челюсти сращены по средней линии, их альвеолярные отростки совместно имеют форму подковы, несущей шестнадцать зубов, и образуют то, что в обиходе называют верхней челюстью. Слизистая оболочка рта, покрывающая ячеистые отростки, называется деснами. Внизу позади ячеистых отростков поверхность нижней челюсти продолжается в полость рта в виде горизонтальных пластинок, которые, срастаясь друг с другом, образуют большую часть твердого нёба, отделяющего полость рта от полости носа.

Носовые косточки парные, срастаясь друг с другом по средней линии, как сказано выше, они образуют костную часть спинки носа; наружными краями они срастаются с краями верхнечелюстных костей, а сзади опираются на костно-хрящевую перегородку носа, делящую нос на две половины. Остальная подвижная часть твердой основы носа образована хрящами (см. далее нос).

Нижняя челюсть. Непарная кость Основная ее часть — тело нижней челюсти имеет подковообразную форму. На передней поверхности тела нижней челюсти посредине имеется подбородочное возвышение, книзу и вправо и влево от которого располагаются два подбородочных бугорка. Сзади, справа и слева вверх (от тела) под углом отходят ветви нижней челюсти, каждая из которых заканчивается двумя отростками: передним— венечным и задним — суставным. Суставные отростки справа и слева сочленяются с височными костями, образуя подвижные нижнечелюстные суставы с суставными ямками нижней челюсти (см. выше). К венечным отросткам прикрепляются височные мышцы.

Тело и ветви нижней челюсти на месте перегибов образуют углы нижней челюсти. Ширина этих углов изменяется в зависимости от возраста: у новорожденных они широки и мало рельефны, у взрослого углы эти бывают очень рельефны, приближаются к прямому, но никогда не бывают меньше прямого. У различных людей углы нижней челюсти бывают различной ширины: чем шире углы, тем более книзу тянется тело нижней челюсти — от этого лицо становится длиннее. Чем уже углы, чем больше они приближаются к прямым, тем меньше отгибается вниз тело нижней челюсти и тем короче выглядит лицо, а челюсть кажется массивнее («квадратная челюсть!»). Углы нижней челюсти зачастую в обиходе ошибочно именуют скулами.

Дата добавления: 2021-06-02; просмотров: 347; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!