Кости таза (или тазового пояса) 3 страница

Направление и объем движений в суставе зависит от его формы. Суставные поверхности имеют форму, напоминающую геометрические тела, и как эти тела они обладают соответствующими осями вращения. По числу осей вращения можно различать суставы: одноосные, двухосные, многоосные, плоские (рис. 6).

Одноосные суставы имеют одну ось вращения — это цилиндрические и блоковидные суставы.

В цилиндрических суставах одна поверхность близка по форме к цилиндру, в то время как другая поверхность соответственно этому цилиндру вогнута. Примером такого сустава могут служить суставы между локтевой и лучевой костью (рис. 7).

Блоковидные суставы — это разновидность цилиндрических. Здесь тоже одна ось вращения, только на выпуклой поверхности имеется гребешок, а на вогнутой — соответственный ему желобок, в котором этот гребешок скользит. Примером могут служить суставы между фалангами пальцев рук и ног (см. рис. 14,21).

Двухосные суставы имеют две оси вращения — это эллипсоидные, или яйцевидные, и седловидные суставы (рис. 6).

В эллипсоидных суставах одна сочленяющаяся поверхность имеет выпуклую немного вытянутую в длину форму (отрезок эллипсоида), другая же — соответственно вогнутую площадку. Примером может служить лучезапястный сустав; в нем возможны движения сгибания и разгибания и движения под прямым углом в стороны — отведения и приведения.

В седловидных суставах (рис. 6) сочленяющиеся поверхности имеют форму двух вогнуто-выпуклых поверхностей, крест-накрест наложенных друг на друга — оси обоих поверхностей пересекаются и движение возможно вокруг двух осей: сгибание и разгибание, отведение и приведение. Примером может служить пястно-запястный сустав большого пальца между I пястной костью и большой многоугольной. Кроме того, в обоих суставах возможно круговое движение, когда, например, кисть, двигаясь в лучезапястном суставе, описывает концами пальцев в воздухе подобие круга, причем кисть не вращается относительно лучевой кости.

|

|

|

То же движение свойственно и большому пальцу в его пястно-запястном суставе, при этом конец большого пальца, не вращаясь, описывает в воздухе подобие круга.

Многоосные—шаровидные суставы — наиболе подвижные. Сочленовная поверхность одной кости имеет форму отрезка шара, а на другой кости имеется соответствующая этому вогнутая поверхность. Примером может служить плечевой сустав, в котором возможны самые разнообразные, в том числе и вращательные движения (см. рис. 5).

Плоские суставы — в них поверхности сочленяющихся костей или плоские или с очень малой кривизной. Сочленяющиеся в этих суставах кости могут лишь слегка скользить относительно друг друга, например, на своде стопы, где взаимное незначительное скольжение костей в нескольких цепочкой лежащих суставах придает своду стопы необходимую упругость (см. рис. 14).

|

|

|

Если сочленяются две кости, сустав называется простым, при сочленении нескольких костей — сложным (рис. 7).

Соответствие сочленяющихся в суставе поверхностей костей по форме и размерам друг другу носит название конгруэнтность, а поверхности называют конгруэнтными. В случае когда поверхности недостаточно конгруэнтны, в некоторых суставах между ними залегают хрящи, исправляющие эти несоответствия.

В грудинно-ключичном и нижнечелюстном суставах такой хрящ делит сустав на две камеры и способствует более обширному движению в

| суставе. | СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА |

Скелет туловища образован: позвоночным столбом, грудной клеткой и костями таза.

Позвоночный столб

Туловище сзади делится на две симметричные половины продольной спинной бороздой, которая тянется от шеи до таза. При сгибании туловища в спинной борозде выступают расположенные один под другим костные выступы. Это отростки позвонков — костей, из которых образован позвоночный столб; на тазе борозда сглаживается и расширяется, образуя треугольную клинообразную поверхность, под которой прощупывается костная основа; этот треугольник соответствует нижней части позвоночника — крестцу.

|

|

|

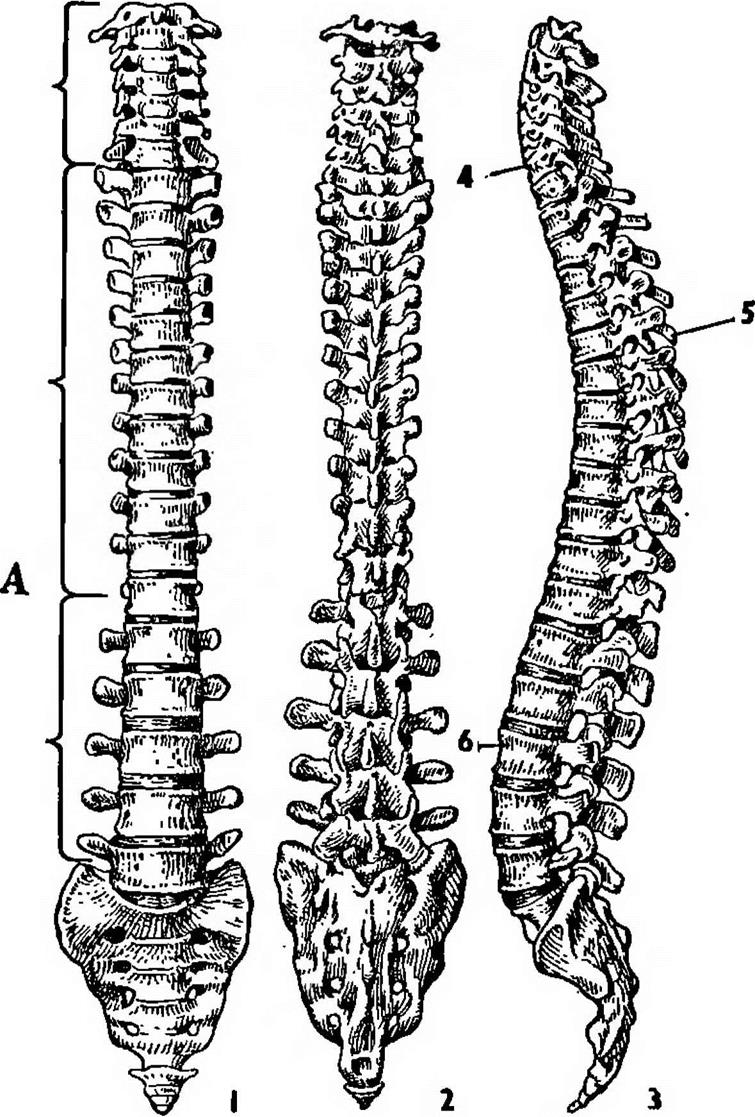

Позвоночный столб — это основной стержень всего скелета, он соединяет верхнюю часть скелета с нижней и представляет собой гибкое, непарное костное образование, состоящее из отдельных костей — позвонков, которые большей частью подвижно соединены между собой, но мес тами, например на крестце, срослись (рис. 8).

Рис. 8. Позвоночный столб (Л); вверху — шейные, ниже — грудные еще ниже — поясничные позвонки и внизу — крестец с копчиком:

1 — передняя поверхность, 2 — задняя поверхность, 3 — боковая, правая поверхность, 4 — шейный изгиб, 5 — грудной (спинной) изгиб, б— поясничный изгиб

Позвоночный столб состоит из 33—34 позвонков. Строение позвонков в общем одинаково, однако в разных местах туловища позвонки имеют различия, связанные с функциональной нагрузкой. В области шеи позвоночник связан с движениями шеи и движениями головы, в грудной части позвоночник связан с ребрами, образуя вместе с ними грудную клетку; в поясничном отделе позвоночник несет большую нагрузку и обладает большей подвижностью, чем в грудном. Здесь как раз и происходят взаимные передвижения грудной клетки и таза.

|

|

|

В области крестца позвоночник участвует в образовании таза и несет на себе всю тяжесть верхней части фигуры; копчик загибается вперед и связан с внутренними органами так называемого малого таза.

Таким образом, позвоночный столб состоит из 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 4—5 копчиковых позвонков и соответственно этому делится на отделы шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. Длина позвоночника составляет 40% длины всего тела.

В связи с увеличивающейся книзу нагрузкой размер отдельных позвонков книзу увеличивается; самые мелкие позвонки шейные, грудные книзу увеличиваются, самые крупные — поясничные.

Поясничные позвонки опираются на крестец, который представляет собой треугольную клиновидную кость, обращенную верхушкой клина вниз; она так и называется верхушка крестца. За ней следует нижняя часть позвоночника — копчик, который образует как бы продолжение крестпа книзу и состоит из 4—5 костных телец, сросшихся меж собой; копчик своим нижним узким концом направлен вниз, загнут вперед, свя-

5

Рис. 8. (продолжение). Строение позвонка (грудного), вид сверху (Б); вид слева (В):

/ — тело позвонка. 2 — межпозвоночное отверстие» 3 — поперечный отросток. 4 — дуга позвонка.

5 — остистый отросток, 6 — суставной отросток, 7—площадка для сочленения с ребром

зан с внутренними органами и к образованию внешней формы отношения не имеет.

Как уже сказано, все отдельные позвонки, за исключением двух верхних — шейных, имеют одинаковое строение. В каждом позвонке различают массивную непарную часть, обращенную вперед, — тело с отходящей от него кзади дугой и отростки. От дуги кзади отходит остистый отрос- чок, два поперечных отростка идут вправо и влево, а вверх и вниз справа и слева по два суставных отростка. На грудных позвонках имеются еще суставные площадки для сочленения с ребрами (рис. 8). Между телами позвонков расположены сращенные с ними хрящи, так называемые межпозвоночные диски; кроме того, позвонки соединяются между собой суставами, образованными между суставными отростками. Дуга и тело каждого позвонка ограничивают позвоночное отверстие, благодаря чему позвонки, наложенные друг на друга, совместно образуют расположенный внутри позвоночного столба позвоночный канал — вместилище спинного мозга.

Позвонки именуются сверху вниз: например, II — шейный позвонок, III — грудной, V — поясничный и т. д. У новорожденного позвоночный столб почти прямой, но с возрастом под влиянием тяжести в нем появляются изгибы в сагиттальном направлении (рис. 8). В области шеи позвоночник выгнут вперед, в грудной области — назад, в поясничной — вперед, крестец изогнут назад. Изгиб вперед — лордоз, изгиб назад — кифоз, свойственны нормальному организму (конечно, если они не чрезмерны); изгиб же вбок — сколиоз возникает вследствие неправильности развития и является отступлением от нормы. Эти изгибы позвоночника имеют защитную функцию — они наподобие рессор смягчают толчки, возникающие при движениях.

В целом позвоночник обладает большой подвижностью. В нем возможны движения сгибания, разгибания, наклоны в стороны, вращение, круговое движение, пружинящие движения.

Грудная клетка

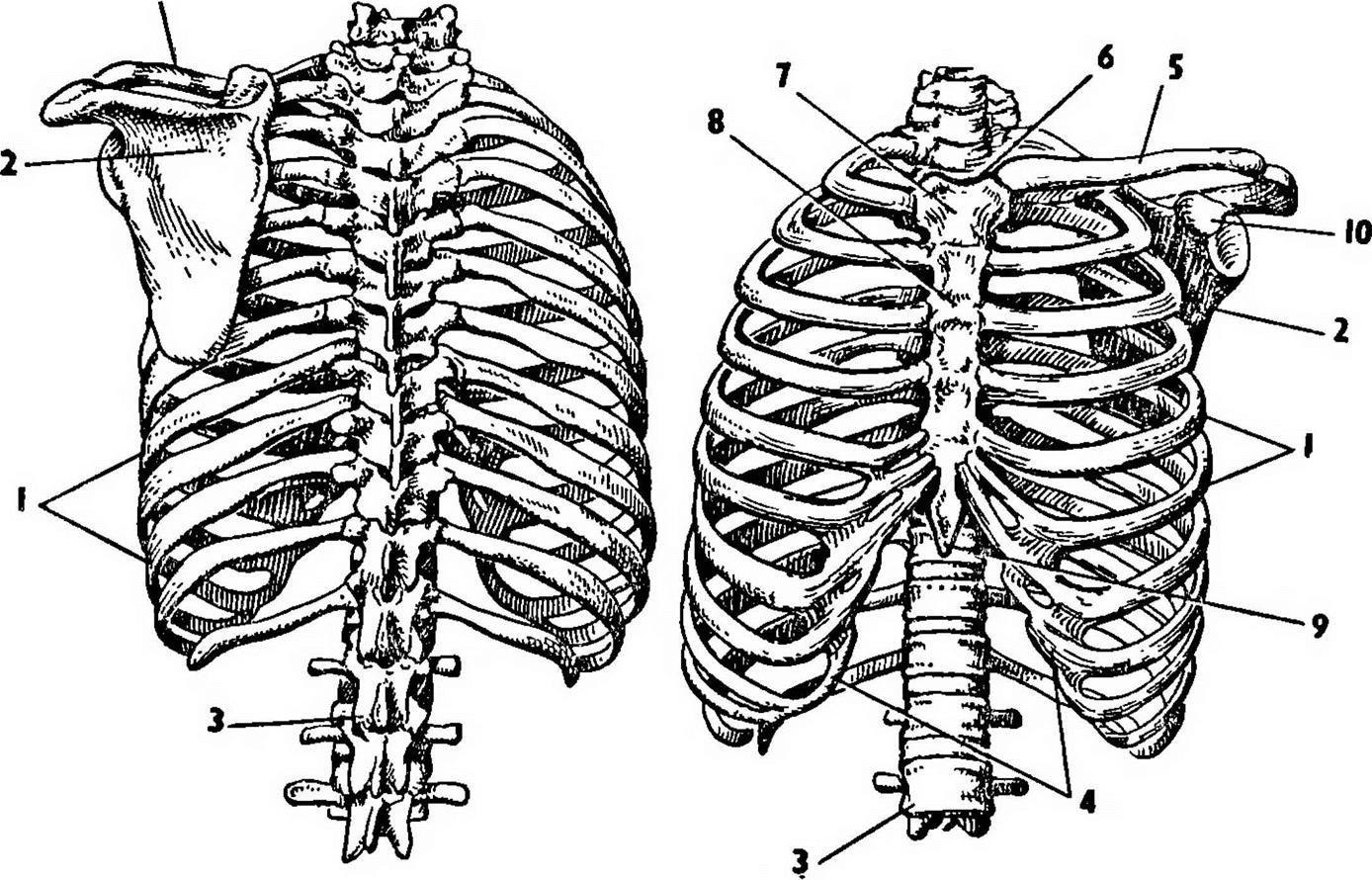

Если рассматривать верхнюю часть туловища худощавой модели, особенно при глубоком вдохе, можно легко убедиться в том, что она имеет костную основу, отдельные части которой — ребра, грудина — выступают и легко прощупываются под кожей. Она обусловливает постоянную выпуклую форму верхней части туловища, лежащую ниже ключиц. Это и есть грудная клетка (рис. 9).

Грудная клетка представляет собой подвижное костно-хрящевое образование, которое служит вместилищем для легких, сердца и некоторых других внутренних органов.

На верхней части грудной клетки спереди, сзади и с боков располагаются подвижно соединенные с ней и с позвоночником скелет и мускулатура плечевого пояса. Это самостоятельно действующая система, для которой грудная клетка служит опорой.

Грудная клетка, приводимая в движение специальными мышцами, активно участвует в дыхательных движениях.

Грудная клетка имеет форму срезанного снизу и сплющенного в сагиттальном (переднезаднем) направлении яйца, верхушкой обращенного вверх. Ее образуют 12 грудных позвонков, ребра и грудина.

Ребра — длинные, плоские изогнутые кости, лежащие почти параллельно и на некотором расстоянии друг от друга. У человека 12 пар ребер и именуются они по порядку: I ребро, III ребро и т. д. Ребра неравномерной длины; начиная с I ребра до VII длина ребер постепенно увели-

|

|

|

чивается, так что VII ребро чаще всего бывает самым длинным. Далее книзу длина ребер уменьшается. Длина XII ребра весьма колеблется; встречаются и очень короткие XII ребра, изредка оно отсутствует, отчего грудная клетка делается короче. Ребра задними концами — головками— сочленяются при помощи суставов с соответствующими грудными позвонками. Отсюда ребра направляются книзу и кнаружи, затем загибаются вперед и переходят в хрящи, которые тянутся вверх к средней линии. По средней линии грудной клетки расположена непарная кость — грудина, с которой и соединяются хрящи десяти верхних ребер.

Присоединение это происходит следующим образом: хрящи верхних семи ребер непосредственно соединяются с грудиной, хрящ VIII ребра присоединяется к хрящу VII. К хрящу VIII ребра в свою очередь присоединяется хрящ IX ребра, а к хрящу IX ребра — хрящ X ребра (рис. 9). Таким образом, справа и слева хрящи VII, VIII, IX и X ребер совместно образуют хрящевой подвижный край, так называемую реберную дугу. Правая и левая реберные дуги вместе образуют надчревный угол, который имеет большое пластическое значение. XI и XII ребра к грудине пе присоединяются, их свободные концы лежат среди мышц, отчего их называют колеблющиеся или блуждающие ребра. Верхние семь ребер, присоединяющиеся непосредственно к грудине, именуются истинными ребрами, остальные пять — ложными; таким образом, XI и XII являются одновременно и ложными, и колеблющимися.

Грудина — плоская непарная кость, лежащая посредине передней поверхности груди, хорошо заметная на теле. Залегает в одной сагиттальной (переднезадней) плоскости с позвоночником, несколько наклонно по отношению к вертикали — верхним концом наза^, нижним — вперед, об

разуя с вертикалью угол в 20—15°; у женщин грудина стоит более отвесно.

Верхняя часть грудины называется рукояткой, средняя — телом; небольшая часть внизу называется мечевидным отростком. Если смотреть на грудину сбоку, то видно, что рукоятка и тело грудины находятся по отношению друг к другу под углом, расположенном в сагиттальной (переднезадней) плоскости. Этот угол называется грудинный угол.

На рукоятке грудины вверху посредине имеется выемка яремная; затем справа и слева имеется по суставной площадке для сочленения с внутренними концами ключиц. Ниже оба края, правый и левый, сращены каждый с семью верхними ребрами. Таким образом, грудина замыкает спереди грудную клетку.

Кости таза (или тазового пояса)

Если положить обе руки справа и слева чуть ниже талии, можно ощутить длинные костные гребни, которые тянутся с обеих сторон от крестца, огибают боковые поверхности туловища и заканчиваются спереди в виде выступов. Если, прощупывая эти гребни, передвинуть обе руки назад до середины Туловища, пальцы обеих рук встретятся на поверхности крестца.

Эти гребни (так называемые подвздошные гребни)—верхние границы костного образования, име-

|

|

Так представляет собой симметричное костное образование— нечто вроде костного кольца, если смотреть на него сверху, в состав которого входят крестец с копчиком и две тазовые, или безымянные, кости. Каждая безымянная кость состоит из трех костей: подвздошной, лонной (лобковой) и седалищной, неподвижно соединенных между собой. На месте их соединения имеется покрытая хрящом глубокая ямка— вертлужная вп ад till а, которая является суставной площадкой для сочленения таза с бедренной костью.

Подвздошная кость плоская, изогнутая. Вверху по краю она образует подвздошный гребень; сзади он заканчивается выступом, называемым задней подвздошной остыо. спереди гребень образует выступ—переднюю верхнюю подвздошную ость; под ней расположен выступ—передняя нижняя подвздошная ость. Задняя боковая внутренняя поверхность подвздошной кости несет на себе суставную площадку для сочленения с боковой поверхностью крестца — здесь образуется крестцово- подвздошное сочленение.

Назад и книзу подвздошная кость переходит в седалищную- кость, на которой в нижней части выступает массивный седалищный бугор. Правый и левый седалищные бугры, покрытые мышцами и жировой тканью, служат местами опоры сидящему человеку; кроме того, от них начинаются задние мышцы бедра.

Впереди и книзу подвздошная кость переходит в лонную (лобковую) кость. Лонные кости, правая и левая, при помощи хряща соединяются друг с другом спереди по средней линии, образуя лонное сращение; это место на модели соответствует лобку — треугольному участку, расположенному под животом.

Женский таз значительно ниже и часто шире мужского, отчего на женской фигуре область таза выглядит шире, чем на мужской. Этому еще способствует то, что большие вертела бедер (см. ниже) у женщин больше выступают в стороны, чем у мужчин. Кроме того, в области таза и бедер на женской фигуре больше откладывается жира, чем на мужской, отчего область женского таза зачастую кажется шире плеч.

СУСТАВЫ, СРАЩЕНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКА ТУЛОВИЩА

Зрительно туловище человека неотделимо от его верхней части, форма которой образована самостоятельным в движениях костно-мышечным образованием — плечевым поясом, как бы надетым на грудную клетку.

Для того чтобы хорошо освоить пластику туловища, необходимо рассмотреть собственно туловище без плечевого пояса, т. е. взаимосвязь таза и грудной клетки, соединенных позвоночником.

На модели опорные костные точки грудной клетки следующие. Спереди грудина, которая видна под кожей между двумя выпуклостями, образованными мягкими тканями справа и слева. Вверху грудина и сочленяющиеся с ней ключицы образуют впадину — яремную ямку, важнейший пластический пункт, от которого идет вверх построение шеи и головы, а в стороны — плечевого пояса. Мечевидный отросток на поверхность не выступает. При вдохе обрисовывается надчревный угол, отдельные ребра и (при худощавом сложении) заметны колеблющиеся ребра. Со спины в продольной спинной борозде при наклоне вперед выступают остистые отростки позвонков. Особенно выступает остистый отросток VII шейного позвонка — важный пластический пункт, он обозначает вершину грудной клетки, т. е. собственно туловища, и от него художник, рисуя сзади фигуру, ведет построение: вверх построение шеи и головы, а в сторону — построение плечевого пояса с руками.

Грудная клетка хорошо выделяется на модели при сильном вдохе; тогда могут быть видны не только упомянутые костные пункты, но частично и отдельные ребра, за исключением первых ребер, они совершенно скрыты ключицами. Через верхнее отверстие грудной клетки проходят трахея, пищевод, крупные сосуды; трахея рельефно выделяется над яремной впадиной. Нижнее отверстие грудной клетки ведет в брюшную полость.

Обобщенная форма грудной клетки напоминает собой сдавленное спереди назад яйцо; она симметрична. Срединная плоскость, проходящая спереди назад через грудину и позвоночник, делит ее на две равные половины, образуя срединные линии: спереди срединная линия проходит через грудину, а сзади — через позвоночник. При построении фигуры полезно сначала трактовать грудную клетку согласно этой обобщенной форме. Намечать срединную линию и, согласно точке зрения, намечать по обе ее стороны соответствующие объемные массивы.

Специальные мышцы расширяют и суживают грудную клетку, приподымая и опуская ребра и изменяя промежутки между ними. Тем. самым грудная клетка активно участвует во вдохе и выдохе, превращаясь в своеобразный насос, который активно всасывает воздух в расширившиеся легкие при вдохе и выдавливает его из легких при выдохе. При вдохе грудная клетка целиком поднимается, становится шире, надчревный угол рельефнее и шире; при выдохе она опускается, надчревный угол становится уже, сглаживается.

При изучении грудной клетки на живой модели во время вдоха и выдоха, при движениях плечевого пояса — лопаток и ключиц, вместе с руками, становится ясно, что грудная клетка образует основную и неизменную форму верхней части туловища, а скелет и мускулатура плечевого пояса как бы наложены и движутся поверх грудной клетки. Никакие движения плечевого пояса и рук форму грудной клетки изменить не могут. Поэтому при построении фигуры в любой позе при любом движении рук сначала тщательно находят обобщенную форму грудной клетки и лишь после этого поверх накладывают формы плечевого пояса и плеч.

Костной опорой нижней части собственно туловища является таз; костные его выступы, видные на модели, определяют нижние границы живота и спины. Мягкие ткани, образующие стенки живота и брюшной области (спереди и сзади), натянуты между костными опорами: ребрами — сверху, тазом — снизу и позвоночником сзади и в соответствии с передвижением этих костных опор меняют свою форму и тем самым меняют общую форму туловища.

Дата добавления: 2021-06-02; просмотров: 318; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!