Сущность процесса участия студенческой молодежи инновационном развитии

Чтобы понять сущность процесса участия студенческой молодежи в инновационном развитии, в первую очередь необходимо разобраться, что собой представляет молодежь. Итак, дадим определение молодежи.

Молодёжь — в широком смысле обширная совокупность групповых общностей, образующих на основе возрастных признаков и связанных с ними основных видов деятельности. В более узком, социологическом, смысле молодежь — социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей. По поводу возрастных границ молодежи нет общего мнения. В отсутствие единых критериев возрастной периодизации в определении границ молодёжного возраста учитывается специфика подходов, сложившихся в различных дисциплинах, изучающих молодёжь, в том числе и в социологии, а также конкретные цели и задачи, стоящие перед исследователями[6].

Молодёжь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает её от других групп населения. В то же время перед любым обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, которые несёт страна из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и социокультурное пространство.

|

|

|

Немецкий социолог Карл Манхейм (1893—1947) определил, что молодёжь является своего рода резервом, выступающим на передний план, когда такое оживление становится необходимым для приспособления к быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам. Динамичные общества рано или поздно должны активизировать и даже организовывать их (ресурсы, которые в традиционном обществе не мобилизуются и не интегрируются, а часто подавляются).

Молодёжь, по мнению Манхейма, выполняет функцию оживляющего посредника социальной жизни; эта функция имеет своим важным элементом неполную включенность в статус общества. Этот параметр универсален и не ограничен ни местом, ни временем. Решающим фактором, который определяет возраст половой зрелости, является то, что в этом возрасте молодёжь вступает в общественную жизнь и в современном обществе впервые сталкивается с хаосом антагонистических оценок.

Молодёжь, по мысли Манхейма, ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она — потенция, готовая к любому начинанию[7].

Молодёжь как особая возрастная и социальная группа всегда по-своему воспринимала ценности культуры, что порождало в разные времена молодёжный сленг и эпатирующие формы субкультуры. Их представителями были хиппи, битники, стиляги, в СССР и постсоветском пространстве — неформалы.

|

|

|

С начала XX столетия в России политика государства по отношению к молодому поколению выдвигается в число актуальных задач, потому что без участия государства разрешения многих молодежных проблем будет затруднено.

Надо отметить, что в современной отечественной социологии сложилось достаточно много подходов к изучению такой социальной группы, как молодежь. Наиболее известными представителями школ и направлений в сфере современной социологии молодежи на данный момент можно считать Ю.А. Зубок, В.И. Чупрова, Е. Омельченко, В.А. Лукова и др[8].

Среди современных направлений и концепций в области изучения молодежи, оказывающих сильное влияние на развитие отечественной социологии молодежи, на наш взгляд, следует выделить, прежде всего, теорию общественного воспроизводства (В.И. Чупров), согласно которой критерием социального развития молодежи выступает степень (мера) ее субъектности в общественном воспроизводстве[9]. Другими словами, в данной концепции внимание акцентируется на функционировании и развитии молодежи как субъекта общественного производства и общественной жизни с ее основными социальными функциями: воспроизводственной, инновационной, трансляционной. В соответствии с этим и происходит оценка социальных изменений молодежи в зависимости от того, насколько она влияет на сохранение общества как целостности, что логично вытекает из определения такой категории в социологии, как общественное воспроизводство, под которым понимают постоянное повторение, непрерывное возобновление процесса общественного производства, призванное обеспечивать развитие общества и отдельных его групп как целостной системы[10].

|

|

|

Теория общественного воспроизводства приобрела широкую известность и популярность в отечественной социологии. Ее идеологическими лидерами и активными творцами являются Ю.А. Зубок и В.И. Чупров, которые достаточно давно и плодотворно работают в рамках данной концепции, развивая и совершенствуя ее положения[11]. Поднятая в данной концепции проблема субъектности молодежи никогда не утратит актуальности, поскольку в ней ставится задача определения субъекта развития, который задает вектор развития самой молодежи.

Молодежь, являясь субъектом общественного воспроизводства, не теряет своей зависимости от общества, динамики общественного развития, характера институциональной системы и тенденций ее трансформации, социокультурной специфики социума. Другими словами, ее субъектность реализуется в конкретных исторических и социокультурных условиях, но молодежь имеет право индивидуального выбора, в котором и проявляется субъектность молодежи.

|

|

|

В зависимости от того, каким будет индивидуальный выбор молодежи, можно прогнозировать не только настоящее, но и будущее развитие молодежи и общества. На данный выбор оказывают влияние многочисленные факторы, связанные с состоянием институциональной, социализационной, семейной, экономической, политической и т.д. системы общества.

На основе воспроизводственного подхода к изучению молодежи была разработана интересная концепция моделей интеграции молодежи, автором которой является Ю.А. Зубок.

Согласно данной концепции существуют две модели социального развития молодежи: модель социального исключения и интеграционная модель развития молодежи[12]. Вторая является наиболее эффективной моделью, способствующей благоприятному развитию молодежи и реализации ею своей субъектности, в то время как первая свидетельствует об отсутствии в обществе необходимых условий для успешной интеграции молодежи в социум и его систему социальных отношений.

Результаты теоретических и эмпирических изысканий Ю.А. Зубок показали, что современная российская молодежь находится в ситуации социального исключения, в результате чего наблюдаются такие негативные моменты, как отторжение различных групп молодежи от средств жизнеобеспечения (рынок труда, определенные типы работ, собственность на землю, нормальные жилищные условия, система социального обеспечения и т.д.), от политических и социальных прав[13].

В свою очередь, эффективная модель социальной включенности молодежи определяется типом общественного развития и зависит от общества, которое на основе межпоколенческой преемственности и институционализированных транзитивных путей интеграции молодежи в социум позволяет молодому поколению стать субъектом общественных отношений, занять достойное место в обществе.

Для того, чтобы в обществе «работала» модель социальной включенности и молодежь имела возможность механически входить в общество, должна существовать внутренняя неразрывная связь с социальным окружением, нормы и ценности которого молодежь с готовностью принимает, активно участвуя в совместной социальной деятельности и общественной жизни.

Такая модель социальной интеграции молодежи существовала в советском обществе, а на современном этапе она отсутствует, что и создает пространство рискогенности в области жизненной самореализации молодежи.

В данном контексте следует обозначить еще один подход к изучению российской молодежи – рискологический, разработанный отечественными учеными[14], на основе которого осуществляются перспективные и эффективные научные разработки в социологии молодежи.

Рискологический подход к изучению молодежи приобретает актуальность в тех условиях, когда риск становится всеобщим основанием современности и функционирования общества. По мере роста социальных рисков и рискогенности современного российского общества, которое по праву называют «обществом риска»[15], данный подход приобретает все большую актуальность.

Социальные риски являются продуктом общественной эволюции, и на каждом этапе общественного развития они имеют свою специфику и уровень развития. Ю.А. Зубок утверждает, что на современном этапе общественной эволюции риск становится значимым фактором социального развития молодежи[16]. В рамках концепции риска следует рассматривать и ситуацию роста молодежного экстремизма, который является следствием неопределенности перспектив молодежи в различных сферах общественной жизни.

В частности, рассматривая ситуацию неопределенности в сфере образования, российские ученые обозначают следующие моменты неопределенностью перспектив молодежи в данной области: достижение образовательного статуса, доступность знаний, возможности самореализации посредством образования, становление социальных идентичностей, отмечая при этом, что в условиях неопределенности выбор образовательных стратегий носит все более непредсказуемый, а потому экстремальный характер[17].

Таким образом, неопределенность становится тем фоном, на котором разворачиваются жизненные стратегии современной российской молодежи, в том числе студенческой, которая, хоть и обладает рядом специфических свойств и черт, отличающих ее от молодежи в целом, все же развивается в рамках общероссийских тенденций общественной динамики, а потому не может не изучаться с позиций обозначенных теоретических подходов, на наш взгляд, наиболее адекватно подходящих для научного осмысления не только молодежи как социально демографической группы, но и отдельных категорий молодежи, в том числе студенческой.

Среди специфических характеристик, отличающих студенческую молодежь, следует выделить, прежде всего, следующие: учебная деятельность, связанная с подготовкой к избранной профессии; принадлежность к одному возрасту, что чрезвычайно важно ввиду того, что с возрастом связано и своеобразное восприятие мира, психофизиологические особенности личности. В.И. Филоненко отмечает, что современное студенчество в большей степени дифференцировано, нежели интегрировано, и изначально разделяющими студенческую молодежь свойствами являются их этнокультурная принадлежность и избранная профессия[18]. С целью создания более интегрированной студенческой среды данным автором предлагается активизация и повышение эффективности социализации студенчества, что позволит решить задачу улучшения межгрупповых, межличностных и межэтнических взаимодействий и взаимоотношений в студенческой и, шире, молодежной среде.

Мы рассматриваем студенческую молодежь в контексте стимулирования ее участия в процессе инновационного развития города. Мы выбрали именно студенческую молодежь, потому что она более способна к реализации собственных инновационных идей, в то же время она уже достаточно осведомлена в проблемах, которые встречаются в месте ее проживания.

Также, необходимо рассмотреть, что подразумевает под собой «процесс инновационного развития города». Для этого, начнем с базовой дефиниции «инновация». Мы придерживаемся устоявшегося в профессиональном общении понимания инновации, или нововведения, как реализованного новшества независимо от сферы применения. В широком же смысле, инновация – синоним успешного развития социальной, экономической, образовательной, управленческой и других сфер на базе разнообразных нововведений[19].

Итак, под инновационным развитием мы понимаем, прежде всего, цепь реализованных новшеств. Оно более успешно, когда охватывает не одну узкую область (например, производство деталей), а включает в себя также сферы, влияющие на общий результат (управление, маркетинг, обучение персонала, финансы, продажу и т.д.). Следовательно, инновационное развитие должно носить комплексный характер.

Всякое инновационное развитие – это не только основной инновационный процесс, но и развитие системы факторов и условий, необходимых для его осуществления, т. е. инновационного потенциала[20]. В данном исследовании, мы рассмотрим пути стимулирования участия студенческой молодежи в процессе инновационного развития города, т.е. стимулирование инновационного потенциала студенческой молодежи в развитии города.

Процесс инновационного развития города студенческой молодежью предполагает, что инновационный потенциал будет направлен на развитие города для молодежи и молодежью, т.е. реализацию инновационных проектов развития города в различных сферах. В данном исследовании, целью является анализ и совершенствование механизмов стимулирования участия студенческой молодежи в процессе инновационного развития города, а это значит, что сферы, в которых студенческой молодежью будут реализованы инновационные проекты, вторичны.

Г.В. Шепелев выделяет шесть составляющих инновационной инфраструктуры, которые формируются с учетом объединяющей специфики входящих в них элементов[21]:

· Производственно-технологическая составляющая (технопарки, инновационно-технологические центры, технологические кластеры и т. д.);

· Консалтинговая составляющая (центры трансфера технологий, консалтинг в сфере экономики и финансов, технологический и маркетинговый консалтинг, консалтинг, консалтинг в области внешне-экономической деятельности);

· Финансовая составляющая (бюджетные средства, бюджетные и внебюджетные фонды, венчурные фонды, посевные и стартовые фонды, гарантийные структуры и фонды);

· Кадровая составляющая (повышение квалификации и подготовка специалистов в области инноваций, технологического и научного менеджмента);

· Информационная составляющая (государственная система научно-технической информации, ресурсы структур поддержки малого бизнеса, региональные информационные сети, Интернет);

· Сбытовая составляющая (внешнеторговые объединения, специализированные посреднические фирмы, Интернет, выставки).

Субъектами инновационной деятельности в современных условиях являются[22]:

· организации, генерирующие знание и создающие инновации;

· организации и физические лица, интеллектуальная собственность которых или права на интеллектуальную собственность используются при создании инноваций;

· кредитные учреждения и инвестиционные институты, а также иные финансовые организации и фонды, включая зарубежные, направляющие средства на финансирование инновационной деятельности;

· организации, оказывающие субъектам инновационной деятельности услуги в сфере финансового лизинга, инжиниринга, консалтинга, сертификации и стандартизации, маркетинга и сбыта, информационного обеспечения, а также технополисы, технопарки, инкубаторы бизнеса и иные организационные структуры, содействующие созданию и распространению инноваций;

· органы государственной власти России, ее субъектов и органы местного самоуправления, выполняющие функции заказчиков, гарантов и инвесторов инновационных программ и проектов, а также осуществляющие регулирование инновационной деятельности;

· общественные объединения, участвующие в инновационной деятельности или действующие по поручению иных заинтересованных сторон.

Стимулирование, как одно из важнейших понятий данной работы, – это метод воздействия на трудовое поведение работника, опосредствованного через его мотивацию. Применяется в управлении наряду с прямым методом воздействия – через приказ, задание, когда результат достигается за счет того, что для работника "потери" от возможных санкций за невыполнение превышают его "затраты" на выполнение. При стимулировании побуждение к труду происходит через удовлетворение различных потребностей личности, что выступает как компенсация за трудовое усилие. Ориентация на получение удовлетворения в целом побуждает человека к определенному поведению сильнее, поэтому воздействие через стимулы обычно оказывается эффективнее прямого воздействия, но по своей организации сложнее последнего. Деление стимулов на "материальные" и "моральные" условно, они взаимозаменяемы. Премия, несомненно, выступает и как материальное поощрение, и как проявление уважения, оценка заслуг. Иногда ориентация на общение, престиж проявляется сильнее, чем ориентация на денежное вознаграждение. Так, социологический подход к проблеме трудового стимулирования состоит в выделении и сопоставлении, с одной стороны, системы стимулов, с другой – системы мотивов и потребностей, на удовлетворение которых направляются эти стимулы. И в той мере, в какой согласуются эти встречные "потоки", стимулирование будет эффективным. Задача управления состоит в таком воздействии стимулами на потребности, которое вызвало бы целесообразное для организации трудовое поведение по А.И. Пригожину.

Особо хотелось бы выделить значение и возможностисистемы стимулирования, которая традиционно недооценивается как условие формирования отношений ответственности. Если принудительная, санкционированная, наказательная стороны важны для поддержания отношений ответственности, то не меньшую роль в этом деле могут играть и стимулы. Стимулированиешироко применяется в государственном управлении. Оно используется для ориентации поведения и деятельности участников общественных отношений (граждан, юридических лиц, органов государства и т.д.) в таком направлении, которое государство считает необходимым. Это одна из форм «мягкого» государственного руководства[23]. Следующие свойства стимулов принципиальны в данном аспекте: стимулы содержат в себе определеннуювзаимозависимость между внешними условиями жизнедеятельности личности и ее внутренним миром (представлениями, мотивами, установками), это своеобразный канал взаимосвязи социального и психического, действующий посредством сознания; стимулы выступаютобратной связью по отношению к потребностям, главным образом, к интересам и целям человека; они являются специфической формой реализации социальных норм, поскольку ориентируют сознание, поведение и деятельность человека на соблюдение их требований; стимулы представляют собой позитивную реакцию общества (государства) на поведение и деятельность человека; в них заложены действенные социальные регуляторы, обеспечивающие определенную интенсивность, целенаправленность и рациональность общественных процессов[24].

Правильное применение экономических, социальных, политических и духовных стимулов весьма целесообразно в государственном управлении. Необходимость повышения уровня управления требует не формально безукоризненного выполнения соответствующих функций и правомочий, а выполнения творческого, поискового, ведущего к полному и эффективному использованию имеющихся ресурсов. Но добиваться оптимальности управления, принятия и реализации лучших управленческих решений весьма не просто. Даже самый рациональный вариант, созданный посредством тщательнейшего моделирования, при внедрении в практику может встретиться с непредвиденными трудностями, неожиданными препятствиями, с негативным отношением к нему со стороны определенных лиц или даже коллективов государственных органов. В таких ситуациях от государственных служащих требуется сила воли, мужество, настойчивость, смелость, упорство в достижении цели и проявление других качеств, свидетельствующих о твердости их позиции, умении и способности доказывать правильность принятого решения. Только при такой ориентации могут возникать сознательные, заинтересованные отношения ответственности в государственном управлении.

Стимулирование относится к демократическому стилю государственного управления. А именно, стимулирование во всей системе государственного управления отношений инициативности, творчества, активного соучастия в делах общества и государства. Стимулирование участия студенческой молодежи в процессе инновационного развития также дает обширныевозможности для введения научного знания в управленческие процессы и придания им необходимой целенаправленности, деловитости и влиятельности, ведь инновационная деятельность молодежи может также основываться на совершенствовании государственного управления. Научность стиля государственного управления предполагает, во-первых, широкое использование в государственном аппарате достижений общественных, естественных и технических наук, во-вторых, последовательное соблюдение в деятельности аппарата установленных наукой объективных закономерностей общественной жизнедеятельности, в третьих, всемерное способствование со стороны аппарата развитию научно-технического прогресса и широкому внедрению его достижений в практику, а в-четвертых, соизмерение уровня деятельности аппарата с обоснованными наукой положениями, выводами и рекомендациями[25]. В то же время сама научность создает условия для обоснованной целенаправленности и последующей деловитости — конкретного и системного решения управленческих задач, в результате чего права и свободы человека приобретают действительную реализацию.

К тому же, стимулирование творческого роста человека и использование его талантов и возможностей является одной из общественных функций государства[26].

Следует, наконец, принимать во вниманиесвязанность мотивов и стимулов поведения людей в личной и общественной жизни и, соответственно, в процессах государственного управления. Весьма часто "должное" и "сущее" в поведении и деятельности людей дистанцируются далеко друг от друга. Проповедуется и утверждается одно, делается совсем другое и это другое получает свою мотивацию в сознании многих людей. Широко наблюдается несовпадение мотивов и стимулов, по причине чего стимулы, особенно содержащиеся в государственном управлении, не срабатывают. Несмотря на то, что проблема стимулов исследуется вроде бы давно, до сих пор в государственном управлении система стимулов не представлена в реально действующем виде. Из-за этого реализуемость государственного управления оставляет желать лучшего.

Тем самым вырисовывается сложная система элементов субъективного фактора"потребности — интересы — цели — воля — нормы — мотивы (установки) — стимулы", в рамках которой формируется и реализуется государственное управление. Ее развитость и организованность во многом определяют возможности государственного управления и характер его взаимоотношений с обществом[27].

Необходимо также обратить внимание на принципы государственного управления. Принцип государственного управления представляет собой закономерность, отношение или взаимосвязь общественно-политической природы и других групп элементов государственного управления (системы онтологических элементов), выраженную в виде определенного научного положения, закрепленного в большинстве своем правом и применяемого в теоретической и практической деятельности людей по управлению[28].

Во-первых, это принцип системности, позволяющий учитывать тенденции развития молодежи во всех сферах ее жизнедеятельности, выявлять потребности, ориентации и мотивацию ее социального поведения. Во-вторых, принцип эффективности, позволяющий соотносить полученные результаты с целями государственной молодежной политики и достигать их с меньшими затратами. В-третьих, принцип адресности, который позволяет точно определить получателя продукта государственной молодежной политики. В-четвертых, принцип оперативности, дающий возможность быстро, рационально и конструктивно действовать службам по делам молодежи, корректировать их структуру и функции. В-пятых, принцип партнерства и гласности в работе с молодежью, позволяющий привлекать к ней не только заинтересованные государственные структуры, но и негосударственные, а также неформальные молодежные сообщества. В-шестых, принцип адекватности[29], позволяющий соотносить государственную молодежную политику с реальным состоянием экономики, стратегией государства в социально-культурной сфере, с реальными нуждами молодежи. Необходимо ссылаться на эти принципы при разработке рекомендаций по совершенствованию стимулирования участия студенческой молодежи в процессе инновационного развития.

В данном исследовании будут рассмотрены механизмы стимулирования, которые являются механизмами государственного управления.

Понятие «механизм государственного управления» является базовым при формировании управленческого воздействия, реализуемого системой государственного управления. Исходя из этого, оно требует детального рассмотрения и последующей конкретизации.

Исследованию данного понятия посвящен ряд работ отечественных и зарубежных специалистов. Так,Г.В. Атаманчук рассматривает механизм государственного управления как сложную систему государственных органов, организованных в соответствии с определенными принципами для осуществления задач государственного управления[30].

Так, по мнению Ю.А. Тихомирова «механизм социального управления представляет собой способ организации и функционирования управления, которое находит свое выражение в выдвижении обоснованных целей, в создании и развитии управляющей системы, которая призвана осуществлять во время управленческого процесса достижение целей», а механизм государственного управления «это демократическая государственная организация управленческого влияния на общественные процессы» [31].

Б.П. Курашвили, рассматривая механизм государственного управления, разделяет позиции относительно определения социального управления как взаимодействия управляющей и управляемой систем в процессе использования объективных законов последней и условности размежевания субъекта и объекта управления социальных систем, для которых характерно органическое единство субъектов и объектов управления, их переплетение, относительность, обмен ролями. Исходя из этого, он делает вывод, что «государственное управление - это, конечно, влияние, но если быть более точным, то – взаимовлияние», а государственное управление определяет как «организационное сотрудничество государства с коллективными и индивидуальными членами общества, которое обеспечивает целесообразное закономерное функционирование и развитие общественных отношений» [32].

По мнению Л.П. Юзькова, существуют два основных подхода к определению понятия «механизм» - структурно-организационный и структурно-функциональный. В соответствии с первым подходом механизм характеризуется как совокупность определенных составляющих элементов, которые создают организационную основу определенных явлений, процессов, а механизм государства - как «совокупность учреждений», в рамках которых осуществляется «государственное руководство обществом». В соответствии со вторым подходом при определении механизма того или другого государственно-правового института (процесса, явления) внимание акцентируется не только на организационной основе его построения, но и на его динамике, реальном функционировании. Сам Л.П. Юзьков отдавал предпочтение структурно-функциональному подходу, и, учитывая это, в общем плане определяет механизм государственного управления как организацию практического осуществления государственного управления (исполнительно-распорядительной деятельности)[33]. Итак, механизм государственного управления является сложным и системным образованием, которое органически объединяет в себе те или другие составляющие элементы.

Из имеющихся определений данного понятия следует согласиться с мнением Л.П. Юзькова, который считает, что под «механизмом государственного управления» следует понимать совокупность определенных составляющих элементов, которые создают организационную и методологическую основу процессов государственного управления.

Таким образом, понятие «механизм» в процессе развития в рамках социальных наук претерпело существенные изменения своего первоначального значения и приобрело широкий спектр новых значений.

И. Кривенко предложила следующие варианты определения понятия «механизм»:

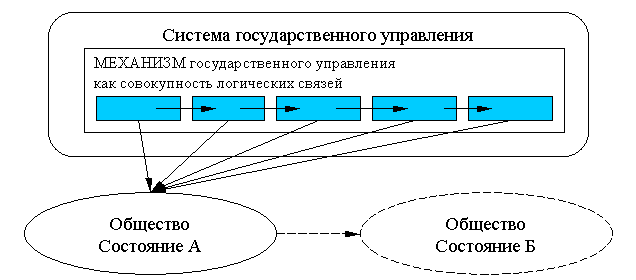

1. Механизм государственного управления представляет собой совокупность логических связей, процедур, описывающих в социальных системах процесс «организации сверху», или процесс управления.

2. В более обобщенном виде, механизм в теории государственного управления представляет собой комплекс информационных управленческих воздействий, направленных на изменение объекта управления с целью его трансформации[34] (Рис. 1.1.).

Рис.1.1. Сущность понятия «механизм» государственного управления

Следует уточнить, что задачи управляющей подсистемы не ограничиваются трансформацией объекта управления и потому вышеприведенное определение требует конкретизации. Так, государство как управляющая система реализует задачи целеполагания, стабилизации, выполнения программы, слежения или оптимизации и тем самым обеспечивает либо удержание выходных характеристик системы при изменениях внешней среды в требуемых пределах, либо выполнение системой действий по изменению значений ее характеристик или характеристик внешней среды.

При этом, несмотря на задачу системы управления – будь то удержание характеристик системы в заданных значениях, либо их изменение количественное, или качественное – состояние объекта управления во времени будет изменяться в соответствии с поставленными задачами. Потому, в обобщенном виде, механизм государственного управления может быть определен как информационное воздействие, инициирующее изменение состояния объекта управления.

Исходя из необходимости преобразования внешнего воздействия в изменение состояния объекта управления, действие механизма государственного управления невозможно без соответствующей ему организационной структуры и необходимого взаимодействия между ее элементами и компонентами.

Для достижения эффективности работы механизма в процессе государственного управления, необходимо, чтобы данный механизм обеспечивался рациональной организационной структурой (без лишних иерархических уровней, согласований и дублирования функций) и оптимальными взаимодействиями между элементами (компонентами) данной структуры, построенными на основе адекватного механизму распределения полномочий и ответственности между уровнями иерархии. Следовательно, механизм требует оптимального распределения полномочий и ответственности.

Таким образом, при формировании механизма государственного управления целесообразно использовать подход, предполагающий: во-первых, анализ и, при необходимости, разработку теоретико-методологического аспекта, во-вторых, разработку организационного аспекта механизма, основанного на сформированном теоретико-методологическом базисе, и, в-третьих, анализ правового аспекта механизма и, при необходимости, его коррекцию в соответствии с изменениями структуры и функций управляющей подсистемы (Рис. 1.2.).

Теоретико-методологический аспект механизма государственного управления может быть представлен в двух составляющих: концептуальная составляющая предполагает определение теоретических подходов, отражающих генезис управляемого объекта; данные теоретические подходы составляют основу для разработки инструментов управления данным объектом, что отражается в методической составляющей данного аспекта.

Рис. 1.2. Аспекты рассмотрения механизма государственного управления

Таким образом, вышеприведенная схема дает возможность конкретизации направлений исследования в процессе разработки и усовершенствования механизмов государственного управления в различных сферах жизнедеятельности государства и общества.

В рамках нашего исследования мы будем использовать следующее понятие механизма государственного управления, а именно механизм государственного управления как организация практического осуществления государственного управления (исполнительно-распорядительной деятельности), которое выделяет Юзьков Л.П.

В следующем подпункте мы рассмотрим нормативно-правовую базу Российской Федерации по участию студенческой молодежи в процессе инновационного развития.

Дата добавления: 2015-12-21; просмотров: 20; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!