Инновационные методы изучения темы

«современное изменение климата»

Традиционно на занятиях географии или экологии часть времени отводилось изучению темы о глобальных изменениях климата. И знания учащихся остаются при таком изучении материала лишь теоретическими.

Инновационные подходы позволяют 1) углубить знания учеников, 2) сформировать их как личности, понимающих современные глобальные изменения и новые научные точки зрения по данному вопросу, 3) спо-собствовать активизации научно-технической деятельности, 4) обновлять содержание образовательного процесса с помощью новой литературы, источников современных баз данных и компьютерных технологий.

Компьютерное и мультимедийное сопровождение занятий помогает преподавателю в предоставлении или иллюстрации наглядного материала. Поэтому автором предлагается часть отведенного времени на данную тему затратить на изучение региональных или локальных изменений климата с помощью перечисленных технологий.

В качестве научно-теоретических знаний определённой новизны учащимся необходимо усвоить, что одной точки зрения о причинах изменения климата Земли не существует. Самые распространенные из официальных версий следующие: изменение размеров и взаимного расположения материков и океанов, изменение солнечной активности, изменения параметров орбиты Земли, изменение прозрачности атмосферы и ее состава в результате изменений вулканической активности, изменение концентрации парниковых газов (СО2 и CH4) в атмосфере в результате антропогенной деятельности, изменение отражательной способности поверхности Земли (альбедо) из-за таяния ледников, изменение количества тепла, имеющегося в глубинах океана. При этом большинство организаций занимающихся вопросами изменчивости климата сходятся на совокупном воздействии данных факторов.

|

|

|

Независимо от теорий изменения климатической системы нашей планеты, оспаривать факт повышения температуры атмосферы нельзя. Однако в это начинает вмешиваться саморегулирование самой природной среды. Так, например, с 2000 годов наблюдается тенденция к уменьшению концентрации водяного пара в стратосфере, в результате чего парниковый эффект слегка ослабевает. За последнее десятилетие это явление снизило среднюю температуру воздушной оболочки на 0,04°С [2].

В плане новых эффективных образовательных технологий и для практического доказательства изменений климата на региональном уровне, ученикам можно представить изменчивость основных метеорологических характеристик по местной метеостанции (мст.).

Для наглядного представления материала и выявления современных тенденций изменчивости климатических условий предлагается использование баз данных ВНИИГМИ-МЦД [1] и программного обеспечения Excel. Для образца разработана информативная и наглядная часть занятия, для которого в качестве примера взяты метеорологические ряды данных по мст. Уфа-Дёма. Самыми показательными характеристиками климатических условий являются температурный режим (а именно, температура воздуха и переход средней суточной температуры воздуха через 0°С) и режим увлажнения (сумма выпадающих осадков).

|

|

|

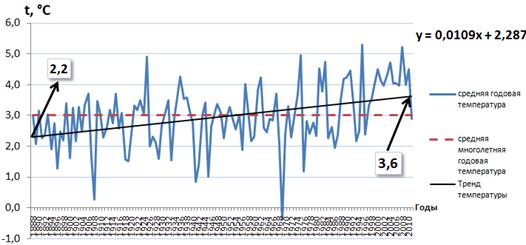

Рис. 1. Многолетний ход средней годовой температуры воздуха

по мст. Уфа-Дёма (составлено авторами по данным ВНИИГМИ-МЦД).

Температурный режим (помимо указанных выше) характеризуется рядом показателей, среди которых средние и экстремальные значения температуры воздуха, сумма эффективных и активных температур и т.д. Основной же характеристикой температурного режима территории является средняя годовая температура приземного слоя воздуха.

Динамика средней годовой температуры воздуха представлена на рисунке 1. По графику можно заметить, что с начала наблюдений происходит постепенное увеличение температуры. Линия тренда этого показателя в начале анализируемого периода имеет значение 2,2°С, а в конце – уже 3,6°С. Таким образом, наблюдается явный рост температуры воздуха. При этом средние температуры холодного и теплого периода имеют аналогичную тенденцию к увеличению [3].

|

|

|

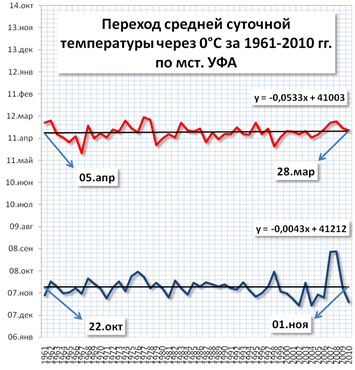

Рассматривая даты перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С, можно заметить, что происходит смещение данной характеристики термического режима (рис. 2). При этом данный переход весной начинает отмечаться в более ранние сроки – в конце марта, тогда как прежде он наблюдался в первой декаде апреля. Осенью температура переходила через порог 0°С в начале 1960-х гг. в начале третьей декады октября, а в настоящий момент – в начале ноября. Следовательно, теплый период (сезон с положительными температурами) становится продолжительнее.

| Рис. 2. Динамика дат переходов средней суточной температуры воздуха через 0°С весной и осенью по мст. Уфа-Дёма (составлено авторами по данным БашУГМС). |

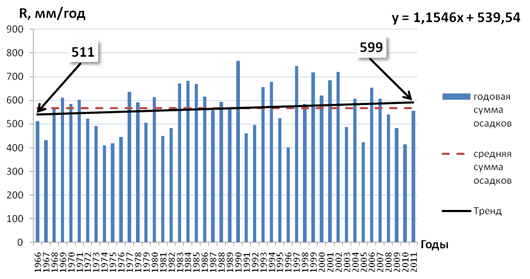

Рис. 3. Многолетний ход годовой суммы осадков

по мст. Уфа-Дёма (составлено авторами по данным ВНИИГМИ-МЦД).

Анализируя многолетний разрез годового количества осадков, проясняется тенденция к небольшому увеличению (рис. 3). В начале изучаемого периода количество выпадающих осадков составляло 500-510 мм в год, тогда как к концу – увеличилось до 600 мм в год. При этом следует заметить, что периоды с суммой осадков выше и ниже нормы последовательно чередуются. Последнее десятилетие, согласно графику, показывает то, что в данное время сумма осадков несколько уменьшилась.

|

|

|

Вполне вероятно предположить, что в периоды увеличения осадков интенсивность циклонических процессов была усилена рядом факторов (например, неравномерность нагревания между сушей и океаном в отдельные периоды увеличивалась; проявление солнечной активности и т.д.).

Таким образом, компьютерное и мультимедийное сопровождение занятий помогает организовать учебный процесс и получить более эффективную обратную связь «преподаватель – учащийся». Не стоит забывать, что помимо объяснения материала в качестве самостоятельной работы обучающимся можно рекомендовать изучение темы по официальным интернет-сайтам, которые занимаются данной проблематикой.

Литература

1. Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометео-рологической информации – Мировой центр данных [Электронный ресурс]. URL: http://meteo.ru/ (дата обращения: 3.09.2013 г.).

2. Галимова Р.Г. О современном изменении климата// Казанская наука. №1. – Казань: Изд-во Казанский Дом, 2011. – С. 454-456.

3. Galimova R.G. Long-term dynamics of hydro-meteorological indicators // Consequences of land use and climate change for landscape water budgets, soil degradation and rehabilitation in the forest steppe zone of RB. – Halle: Martin-Luther-University, 2012. – S. 24-33.

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 75; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!