Исходные данные для проектирования

В общем, мотивом для проектирования изделия, может быть все, что угодно (см.п. 1.1.1).

Если выражаться по-научному, то создание нового изделия является, как правило, результатом большой предварительной работы, включающей прогнозирование, патентный поиск, научные, технико-экономические исследования, оценку технологических возможностей предприятия и отрасли, учет конъюнктуры как национального, так и международного рынка и ряд других факторов (фа́ктор (лат. factor «делающий, производящий») — причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты).

Расширение учета факторов влияния при проектировании, появление профессии проектировщика и ИТ-технологий привели к возникновению новых форм и методов проектной деятельности (системный и сетевой социально-экономический анализ, программно-целевое планирование и управление, экономико-математические и другие инженерно-экономические методы).

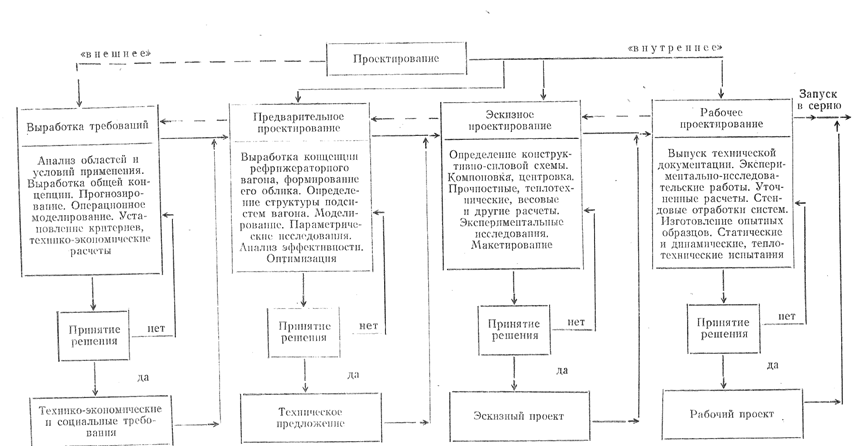

Рис. 4. Основные этапы разработки проекта вагона

При проектировании реализуются не только творческие планы, но и решаются такие приземленные задачи, как потребность в капитальных вложениях и сроки их окупаемости, возможность выделения этих средств на разработку и освоение новых изделий.

В настоящее время каждое проектируемое и внедряемое изделие должно удовлетворять техническим, социально-экологическим и экономическим требованиям. Часто многочисленные требования и ограничения носят противоречивый характер, и проектировщик вынужден оптимизировать получаемые решения для выбора варианта, наиболее полно отвечающего указанному комплексу требований.

|

|

|

Из вышесказанного отчетливо проступает роль, значение и квалификация инженерно-технических работников, занятых при создании современных изделий, постановки их на производство и их эксплуатации.

2.3.1. ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАТЕЛЯМ ВАГОНОВ

Создатели вагонов – это, прежде всего, инженеры. Они вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла технических устройств, являющихся предметом инженерного дела, включая прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование, разработку технологий, подготовку технической документации, производство, наладку, испытание, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию устройств и управление качеством.

Для того, чтобы понять, какими из себя должны представлять эти люди, представим их квалификационную характеристику, опираясь, как у нас уже заведено, на зарубежные "авторитеты".

Инженер (фр. ingenier думающий) – обобщенное наименование выпускника технических вузов.

|

|

|

В определении Национального научного фонда США (как же без них) необходимые качества инженера:

- хорошие знания соответствующей области науки и техники;

- умение вести самостоятельные исследования;

- постоянная активность, нацеленность на изыскание, на получение новых результатов;

- нестандартность мышления, умение подвергать сомнению общепринятое;

- способность видеть проблему там, где другие ее не замечают;

- умения делать неожиданные сопоставления и находить оригинальные связи между явлениями;

- способность к комбинированному синтезу идей; компетентность и гибкость в восприятии новой информации;

- сочетание сильной внутренней мотивации к исследованиям с эмоциональной увлеченностью.

Европейская федерация национальных ассоциаций инженеров предусматривает следующие требования для инженеров:

- иметь целостное знание принципов инженерного искусства;

- иметь общие знания передовой практики инженерного творчества, а также свойств, поведения производства и использования материалов, оборудования и техники, ее узлов и соответствующих алгоритмов и программ;

- уметь пользоваться технической информацией и статистикой;

|

|

|

- быть способным применять принципы прогрессивных концепций, облегчающих производство, обслуживание, обеспечение высокого качества с учетом экономики; обладать чувством промышленных отношений и принципов управления, принимая во внимание технические, финансовые и человеческие условия;

- быть способным работать над многодисциплинарными проектами;

- понимать существо инженерной профессии так же, как ответственность по отношению к обществу и окружающей среде;

- быть способным создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать физические явления, и использовать указанные модели;

- уметь свободно выражать свои суждения по техническим вопросам на базе научного анализа и синтеза;

- уметь учитывать требования окружающей среды;

- уметь мобилизовать человеческие ресурсы;

- владеть устной и письменной речью, в частности, уметь составлять ясные и убедительные технические отчеты;

- свободно пользоваться (для маленьких стран Европы) одним из европейских языков, кроме родного;

- учитывать технический прогресс и эволюцию потребителей, чтобы не базироваться только лишь на установившейся практике, но и принимать в исполнении профессии инженера новаторскую и созидательную позицию;

|

|

|

- быть способным найти разумный компромисс между различными, порой противоречивыми требованиями, например, стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения, как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и предложить оптимальные решения;

- знать технику и технологии, относящиеся к области специализации (специальности).

Всемирный конгресс по инженерному образованию (1992 г., Портсмут, США) определил следующие требования к выпускнику инженерного вуза:

- профессиональная компетентность (сочетание теоретических знаний и практической подготовленности, способность осуществлять все виды профессиональной деятельности, определяемые образовательным стандартом по направлению или специализации);

- коммуникативная готовность (владение и деловой письменной и устной речью на родном языке, владение одним из наиболее распространенных в мире иностранном языке, умение разрабатывать техническую документацию и пользоваться ею, умение пользоваться компьютерной техникой и другими средствами связи и информации, включая телекоммуникационные сети, знать психологию и этику общения, владеть навыками управления профессиональной группой или коллективом);

- развитая способность к творческим подходам в решении профессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, анализировать проблемы, ситуации, задачи, а также разрабатывать план действий; готовность к реализации плана и ответственность за его выполнение; устойчивое, осознанное, позитивное отношение к своей профессии, стремление к постоянному личностному и профессиональному совершенствованию;

- владение методами технико-экономического анализа производства с целью его рационализации, оптимизации и реновации, а также методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды;

- понимание тенденций и основных направлений развития науки и техники.

Ценность инженеров у нас, в России, например, нашего ВУЗа (Петербургского университета путей сообщения) в начале ХIХ века оценивалась по-русски просто и емко – приданное при его женитьбе составляло не менее 15 тыс. рубл. золотом; первые дипломы об его окончании создавались лучшими российскими художниками, а академические знаки отливали виднейшие медальеры).

Другой оценки инженера, как человека, обладающего энциклопедическими знаниями и опытом, быть и не может.

Большая Советская Энциклопедия (1970-78) дает следующий примерный список должностных обязанностей инженера, он:

- с использованием средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, выполняет работы в области научно-технической деятельности по проектированию, строительству, информационному обслуживанию, организации производства, труда и управления, метрологическому обеспечению, техническому контролю и т. п.;

- разрабатывает методические и нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ;

- проводит технико-экономический анализ, комплексно обосновывает принимаемые и реализуемые решения, изыскивает возможности сокращения цикла выполнения работ, содействует подготовке процесса их выполнения, обеспечению подразделений предприятия необходимыми техническими данными, документами, материалами, оборудованием и т. п.;

- участвует в работах по исследованию, разработке проектов и программ предприятия (его подразделений), в проведении мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также в выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении технической документации и подготовке необходимых обзоров, отзывов, заключений по вопросам выполняемой работы;

- изучает и анализирует информацию, технические данные, показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, проводит необходимые расчеты, используя современную электронно-вычислительную технику;

- составляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, карты, схемы, другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам и в определенные сроки;

- оказывает методическую и практическую помощь при реализации проектов и программ, планов и договоров;

- осуществляет экспертизу технической документации, надзор и контроль над состоянием и эксплуатацией оборудования;

- способствует развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную работу предприятия.

Инженеру необходимо знать:

- директивные и распорядительные документы, методические и нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; перспективы технического развития и особенности деятельности предприятия (его подразделений);

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических средств, материалов и их свойства;

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;

- методы исследования, правила и условия выполнения работ;

- основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям;

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации;

- методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности исследований и разработок;

- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующих областях деятельности;

- основы экономики, организации труда и управления;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда.

Основным содержанием деятельности инженера является разработка новых и/или оптимизация существующих инженерных решений. Новые инженерные решения зачастую выливаются в изобретения. В своей деятельности инженер опирается на фундаментальные и прикладные науки.

На рубеже ХХ-ХХI веков слово «техника» — как термин для обозначения инженерного дела — в русском языке стало выходить из употребления в пользу заимствованного термина «инженерия» и «инжиниринг», а слово "инженер" в высшем образовании было заменено словом "специалист".

Однако при переводе на русский "специалист" - это тот, кто обладает значительными знаниями и умениями в какой-либо области. В англоязычной должностной сетке слово "специалист" употребляется редко. Часто под ним подразумевают человека, находящегося на довольно невысоких должностях, ниже "аналитика", "инженера" и т.п. По западным меркам они - не инженеры.

Надо быть готовым к тому, что дословный перевод слова "специалист" на другие языки воспринимается не адекватно. (Произошло то, о чем мы говорили в [6], когда в роли переводчиков выступают только лингвистические теоретики. Получилась полная неразбериха: в начале, иностранным выпускникам наших вузов, инженерам, выдавался магистерский диплом. Затем после принятия Болонской системы им выдавалось три диплома: бакалаврский, магистерский и инженерный. Сейчас же готовим бакалавров и магистров по Болонской системе и по "инженерной" - специалистов, оставляя прежней подготовку научных работников – кандидатов и докторов наук).

Техническая деятельность существовала всегда, но чтобы инженерному делу выделиться среди прочих, человечеству пришлось пройти долгий путь развития. Лишь разделение труда положило начало этому процессу, и только появление специального инженерного образования зафиксировало становление инженерной деятельности.

Множество технических решений и изобретений создавали как материальную базу для последующего развития, так и формировали передаваемые из поколения в поколение навыки и умения, которые, накапливаясь, становились основой для последующего теоретического осмысления.

Возведение городов, защитных сооружений, культовых построек всегда требовало самых передовых технических знаний. Так, в строительстве впервые появилось понятие проекта, так как потребовалось отделить идею от непосредственного производства, для возможности управлять этим процессом.

Сложнейшие сооружения древности требовали не только рабочей силы, но и умелой организации технического процесса, требовался инженерный талант, который совмещал в себе способности философа, учёного, политика, писателя.

Первой попыткой рассмотреть инженерное дело как особый род деятельности считают труд М. Витрувия «Десять книг об архитектуре». В нём даются попытки описать процесс деятельности инженера, показать такие важные для инженера черты как «размышление» и «изобретение» и указывается необходимость создания чертежа будущего сооружения.

Важнейшим этапом в инженерном деле стало применение масштабных чертежей. Этот способ развился в XVII веке и оказал сильнейшее влияние на дальнейшее инженерное творчество. Это привело к разделению инженерного труда на разработку идеи и её техническое воплощение. Имея проект возводимого, инженер получал возможность целостного взгляда на него и его оценки. Дальнейшее развитие привело к объединению инженерного дела с научным прогрессом, без идей которого современное инженерное дело стало уже невозможным.

Для контроля и регулирования инженерной деятельности в 1557 году в России создается первое учреждение в этой области - Пушкарский приказ.

Первым инженерно-техническим учебным заведением России стала Школа математических и навигационных наук, основанная в 1701 году Петром I. Затем в 1715 году создается Морская академия, в 1725 году открывается Петербургская академия наук с университетом и гимназией.

В 1809 году в Санкт-Петербурге император Александр I основывает Корпус инженеров путей сообщения, при котором был учреждён институт (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения).

Так появилось высшее техническое образование, было создано промышленное законодательство, контрольные органы деятельности инженеров, был выделен особый инженерный род войск.

В течение XIX века продолжалось создание различных специализаций и направлений высшего инженерного образования, заимствовался передовой опыт других стран и народов, создавались собственные программы по новым направлениям, открывались новые ВУЗы, составившие впоследствии гордость России.

В современной экономической системе, деятельность инженера комплексная; она в общественном производстве является производительным трудом, отличным от деятельности других представителей творческой интеллигенции. Она участвует в создании национального дохода, так как инженер реализует свои научные знания и практический опыт для решения конкретной реальной технической задачи. С расширением и углублением научных знаний произошла профессиональная специализация инженерной профессии. Она привела к образованию творческих коллективов по определенным областям инженерии.

Инженеры объединяются в национальные, региональные и международные научные общества и профессиональные ассоциации такие как, например, UIC, Российская инженерная академия, Российский союз инженеров, Ежегодные (с 1879 по 1927 гг.) Совещательные съезды общества российских инженеров тяги, Некоммерческое Партнерство "Объединение Производителей Железнодорожной Техники" (2016), Американское общество инженеров-механиков и Институт инженеров электротехники и электроники (США) и др.

Сейчас на рынке инженерных услуг действуют инженерные организации, которые принимают форму научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских бюро, научно-производственных объединений (НПО) и т. д. Посредством этих организаций осуществляется координация научных исследований, разработка технических стандартов, повышение квалификации, защита и представление интересов инженерного сообщества и другая деятельность.

Основной формой обмена идеями, информацией и опытом для инженерного сообщества являются публикации в профессиональных изданиях, а также научные и научно-практические форумы — съезды, конференции, семинары и т.п.

2.3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

Проектирование современного вагона не следует рассматривать в виде труда избранных творцов, как это часто и небезосновательно представляется. Существует тесная связь между процессом разработки вагона нового типа и уровнем и темпами развития науки и техники. В целом это творческий процесс. Однако и он в определенной степени все-таки формализован. Представим ниже некоторые обобщения этого труда.

Важной особенностью всего процесса разработки вагона является последовательная цикличность его этапов, в процессе каждого из которых проект вагона прорабатывается в целом с одинаковой степенью детализации для всех узлов, систем и элементов оборудования.

Прежде чем приступить к проектированию, необходимо:

- оценить важнейшие решения – исходные допущения, поставленные цели, выбранные модели, а также основные направления проектирования, возможности и методы их изменения;

- определить целесообразность проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, добиваясь, чтобы убытки от незнания не превышали затрат на НИР и ОКР;

- распределить задания в соответствии с возможностями исполнителей, имея в виду, что наибольших успехов в проектировании добивается тот, кому присущи следующие качества:

- грамотность – знание основ фундаментальных наук;

- мастерство – способность разрабатывать и непрерывно совершенствовать аналитические, обобщающие, экспериментальные и информационные методы решения задач, способы передачи идей;

- заинтересованность – обладание конструктором вниманием и активной любознательностью, гибкостью мышления, научной добросовестностью, ответственностью за разрабатываемую конструкцию, способностью охотно принимать решения, излагать и отстаивать свои идеи и быть готовым выносить на обсуждение свой опыт;

- творчество – умение избегать традиционных решений, стремление добиваться оригинальных результатов и искать области применения разрабатываемых устройств, а также иметь убежденность в том, что творческое решение всегда существует;

- определить полезные источники информации, имея в виду, что, прежде чем, обратиться к важной или дорогостоящей информации, следует проверить ее надежность. Консультант лишь тогда даст правильный и исчерпывающий ответ, когда он будет знать по возможности все о проекте, о его хороших и плохих сторонах. Информация должна быть полной не только в основной области, но и в смежных областях знаний;

- оценить взаимодействие между новой конструкцией, окружающей средой и обществом, установить их чувствительность на возможные обоюдные изменения.

На начальной стадии проектирования, на основе разносторонних исследований оценивается вероятная потребность в новом вагоне. Очень важно, чтобы на этом этапе активное участие принимали конструкторы с целью полного изучения технических требований для ясного представления того, что требуется заказчику.

Изучение потребности приводит к выработке первоначальных требований, которые будут ограничены факторами влияния (см. п. 1.1.3).

С самого начала должно быть установлено/определено, каким эксплуатационным требованиям должна соответствовать новая конструкция вагона.

Чрезвычайно важно влияние Норм…[8] на весь процесс разработки вагона. Они являются основой при принятии каждого конструктивного решения.

Для успешной разработки проекта конструктор должен знать соответствующие типы подвижного состава и нереализованные проекты, которые наилучшим образом соответствуют заданным техническим требованиям, критически оценивать их решения, учитывать опыт эксплуатации, производить систематизацию имеющейся информации и т.п.

Поскольку процесс проектирования вагона не является строго упорядоченным, то в начале, когда происходит выработка концепции, возможно появление нескольких схемных вариантов. Если, основываясь на интуиции и опыте конструктора, невозможно выбрать из этого набора наиболее приемлемую его схему, следует произвести их сравнительный анализ. Обычно полная конструктивная проработка всего практически невозможна, поэтому анализ производят по результатам параметрическим исследований, на основании которого рождается первоначальный базовый вариант схемы будущего вагона. Затем производится оценка соответствия параметров и характеристик вагонов предъявленным требованиям.

В результате может появиться семейство однотипных конструкций, легко сравнимым как друг с другом, так и с первоначальным базовым вариантом. Их целесообразно систематизировать и исследовать, так как это даст возможность улучшить данные, которые не соответствуют требованиям и исследовать наиболее вероятные пути поиска лучшего варианта. Такая проработка часто приводит к тому, что, изменив некоторые требования к новому вагону, удается найти наиболее сбалансированную со всех сторон его схему.

Проработка общей схемы вновь проектируемого вагона должна основываться на требованиях к нему как транспортному средству и анализе влияния этих требований на конструктивные особенности вагона. Результат такого анализа играет решающую роль в создании нового вагона. Четких методических указаний на этот счет не существует. Поэтому выбор общей схемы вагона представляет собой сложную творческую задачу.

Схема созданного вагона часто определяется традициями и преемственностью методов проектирования. Накопленный опыт создания вагонов одного типа может оказаться определяющим фактором. Даже при разработке вагона принципиально нового типа конструктор возвращается к результатам проработок, полученным ранее [3]. Из этого следует, что первым шагом при выборе принципиальной схемы нового вагона является здравая оценка конструктивных решений, нашедших успешное применение в прошлом. Выбор удачной начальной схемы вагона не означает также, что она может быть при необходимости изменена в процессе дальнейшей разработки.

В некоторых случаях на конструкцию вагона и его общую схему влияют производственные возможности разработчика.

Говорить о твердых и установившихся правилах выбора схемы вагона вряд ли возможно. Поэтому даже некоторые очевидные рекомендации требуют осторожного подхода, так как иногда даже небольшие различия приводят к противоположным результатам.

При выборе схемы вагона все эскизы должны выполняться с соблюдением масштаба, так как без правильного представления основных размеров элементов и узлов проект вагона превращается в рисунок, отражающий лишь идеи конструктора. Таким он бесполезен для дальнейшей разработки.

Несмотря на то, что в настоящее время не существует строгих, установленных приемов и методов проектирования вагонов (на это указываем неоднократно), этот процесс будет успешным, если:

- проектирование будет последовательно приближаться к нужному решению, начиная с проработки схемы, ее анализа и проверки на соответствие заданным требованиям и до получения конечного результата. Каждый этап после внесения очередных изменений повторяется до тех пор, пока не будет достаточной уверенности в удовлетворительном решении, и проект можно будет разрабатывать дальше. При этом конструктор должен обладать достаточной смелостью при принятии важных решений, а его записи и расчеты быть в полном порядке;

- конструктор уже в начале проектирования предвидит возможное влияние экспериментальных работ на последующий ход разработки проекта. Организация проектно-конструкторских работ должна предусматривать решение любой серьезной проблемы по возможности на более ранних этапах проектирования;

- информация по новым разработкам и результатам исследований должна быть собрана вся и соответствующим образом обработана;

- в процессе разработки проекта возникает необходимость его периодической переоценки, поскольку следует помнить, что новый вагон будет удачным, если выполнит работу лучше старого, на смену которого он готовится;

- в процессе разработки проекта будет соблюдаться строгая координация всех работ, поэтому разработчики должны иметь широкие и разнообразные знания во многих областях науки и техники.

2.3.3. О ПРИНЦИПАХ И МЕТОДАХ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА

В настоящее время сформировались основные взгляды, которым должен соответствовать новый вагон, основанный на выборе оптимальной структуры и параметров всех его элементов, на базе выбранных критериев оптимизации с учетом большого количества ограничений, определяемых факторами влияния (п.1.1.3) и в рамках существующей еще пока сейчас концепции вагоностроения 1933 года. Им соответствуют также и принципы проектирования, которые условно разделяются на технические, экономические и социально-экологические [2, 3, 11].

На сегодня среди технических, нисколько не уменьшая важности остальных, мы выделяем принцип обеспечения заявленной работоспособности конструкции, согласно которому все структурные элементы изделия должны обладать равной прочностью, жесткостью, устойчивостью, надежностью, долговечностью и другим частным критериям, так как от этого зависит необходимость конструкции, безопасность ее работы и весь процесс последующего содержания вагонов (см. п. 1.1).

Опять же на сегодня среди всех экономических принципов, нужно основываться на главных, на целесообразности и выгодности, которые следуют из принципов Бритвы Оккамы (не усложняй сущее без надобности) и Козьмы Пруткова (не тронь работающее).

Из социально-экологических наиважнейшим является принцип достижения максимального соответствия конструкции вагона, социуму и окружающей среде.

Представленные принципы составляют естественнонаучные основы науки и практики проектирования вагонов.

Методы проектирования вагонов разнообразны: существуют самые примитивные и используются наиновейшие комплексные [2, 3, 11]. Нам представляется, что значительную помощь проектировщику вагонов может оказать нами разработанный и представленный ниже метод классификационного конструирования [16].

2.3.3.1. Общие положения по обеспечению заявленной

работоспособности

Работоспособность — это состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданную функцию с параметрами, соответствующими требованиями нормативно-технической документации (НТД). Это сложное многокритериальное комплексное состояние, обеспечивающее коммерческое предназначение изделия, без признания/оценки которого теряется весь смысл его создания. Многие составляющие этого явления имеют выработанные и устоявшиеся понятия, "гостированны" и применяются. Ниже мы представляем лишь те из них, которые с нашей точки зрения в наибольшей степени соответствуют такому изделию, как вагон.

Свойство элемента или системы непрерывно сохранять работоспособность при определённых условиях эксплуатации называется безотказностью (отказ — это нарушение работоспособности). Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.

Работоспособность зависит от внешних условий деятельности и внутренних ресурсов изделия. Её критериями являются:

- прочность – способность детали сопротивляться разрушению или деформированию под действием приложенных нагрузок. Прочность является главным критерием работоспособности, поскольку непрочные детали не работают. Методы расчетов производят по допускаемым напряжениям, коэффициентам запаса прочности и по вероятности безотказной работы.

Нарушением прочности считают возникновение в детали предельных напряжений, которые соответствуют пределам текучести, прочности (при расчетах на статическую прочность) или выносливости (при расчетах на усталостную прочность/выносливость). Допускаемый коэффициент запаса прочности (коэффициент незнания) учитывает несовершенство расчета, неоднородность механических свойств материалов, внешние условия и специфические требования безопасности;

- жесткость – способность деталей сопротивляться изменению формы под нагрузкой. Расчет на жесткость предусматривает ограничение упругих деформаций деталей в пределах установленных норм;

- устойчивость – свойство изделия сохранять первоначальную форму. Устойчивость является критерием работоспособности длинных и тонких стержней, работающих на сжатие; тонких пластин, подверженных сжатию и оболочек, испытывающих внешнее давление или осевое сжатие. Потеря устойчивости происходит при достижении критических нагрузок;

- теплостойкость – способность детали работать при высоких температурах, которые образуются под воздействием рабочих процессов и от трения в кинематических парах. В результате снижаются прочностные характеристики материалов, возникает ползучесть, происходит изменение физических свойств трущихся поверхностей, снижается точность, защитная способность масляных пленок, увеличивается изнашивание, зазоры в сопряженных деталях и т.д.;

- износостойкость – свойство деталей сопротивляться изнашиванию. От этого зависят зазоры в кинематических парах, нарушается точность, появляются динамические нагрузки, уменьшается поперечное сечение, снижается прочность, КПД, возрастает шум. Современные вагоны на 85...90 % выходят из строя по результатам изнашивания. Все это удорожает эксплуатацию и увеличивает стоимость нового вагона;

- виброустойчивость – способность конструкции работать в нужном диапазоне частот, которое достигается путем ликвидации источников колебаний, устранением резонансов, созданием эффективных средств виброзащиты человека – оператора;

- надежность – это вероятность сохранения конструкции в заданных сроках службы. Она достигается, если будут выполнены следующие требования:

- схема вагона выбирается из минимального числа элементов;

- надежность каждого элемента должна быть достаточно высокой;

- расчетные схемы должны соответствовать действительным условиям работы, а качество изготовления - намеченному;

- широкое использование унифицированных и стандартизованных элементов;

- произведена защита от вибрации, высоких температур, окислительных сред, пыли, использована эффективная система смазки и т.п.;

- расширены допускаемые пределы для параметров, определяющих работоспособность изделий;

- обеспечение легкой доступности к узлам и деталям для осмотра и замены;

- использование резервирования.

Если будут выполнены выше перечисленные требования, то изделие будет обладать: повышенной производительностью (чем она выше, тем ниже себестоимость продукции), экономичностью (машина будет иметь большой коэффициент полезного действия, занимать меньшую площадь, использовать меньше энергии, топлива, обеспечивать повышенную точность, требовать меньших затрат труда на обслуживание и ремонт и т. п.) и эксплуатационной надёжностью (способностью выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в пределах НТД).

Показателями надёжности при этом являются: вероятность безотказной работы при минимальных ремонтных издержках; долговечность (способность машины и её узлов противостоять старению, износу, коррозии и т. д.); технологичность (степень соответствия конструкции машины оптимальным условиям производства); экологичность (способность выполнять свои функции без вредного воздействия на окружающую среду); безопасность (при нормальной эксплуатации в течение заданного срока службы); стоимость (затраты определяемые степенью совершенства технологического процесса производства, унификации конструкции машины, стоимостью материалов и покупных изделий и т. д.).

Машина при этом должна, безусловно, полностью соответствовать требованиям и нормам конструкторской документации, технических условий и стандартам.

2.3.3.2. Функциональные признаки предназначения

В п. 1.1.2 мы, приводя пример нахождения на рынке покупателей разного достатка, говорили, что все они, желая осуществлять перевозки, по-разному видят себя как владельца вагон, если рассматривать сегодняшние условия по владению вагонами. Поэтому общая функциональная принадлежность вагонов, как перевозочного средства для них общая, а функции содержания – разные:

- для богатого покупателя вагон, как правило, не будет достигать физического старения; его содержание станет определяться факторами морального состояния (модой, престижностью, приверженностью к новациям, коллекционированию и т.п.);

- для человека среднего достатка содержание будет определяться экономическими соображениями между факторами морального и физического старения;

- для малоимущих,- определяющими в содержании будут факторы физического старения вплоть до разрушения вагона.

В соответствии с этим на первый план выдвигается и стратегия создания трех (как минимум) разновидностей конструкций для каждого, находящегося на рынке, типа вагонов. Их процесс создания будет отличаться незначительно, то "философия" содержание будет принципиально разной.

Постараемся объяснить это на ниже следующем.

Как известно в структуру машины по функциональными признакам входят взаимосвязанные механизмы, на каждый из которых возложена определенная функция. Все они разные и с точки зрения функционального назначения они объединяются в следующие группы:

- двигатели и преобразователи;

- передаточные структуры (редукторы, передачи и т.п.);

- исполнительные устройства (прессы, рабочие органы, механизмы перемещения инструмента и т. п.);

- средства управления, контроля и регулирования (датчики, контроллеры, системы ЧПУ и т.п.);

- механизмы транспортировки, подачи, питания и сортировки;

- структуры автоматического учета, дозировки и упаковки готовой продукции и т. п.

В зависимости от назначения, конструкции и принципа работы конкретной машины в её состав могут входить несколько различных механизмов. Она, чаще всего, состоит из трёх основных механизмов: двигателя, трансмиссии и исполнительного, или рабочего органа, и ими определятся специализация и условия, ради которых машина и создаётся.

В общем, работоспособность машин зависит от скорости изменения параметров технического состояния, стабильности и продолжительности их сохранения в заданных пределах. Достижение хотя бы одним параметром предельного значения означает нарушение исправности или работоспособности машины.

Как правило, работоспособность машины можно обеспечить за счет:

- улучшения материалов и конструкции трущихся деталей - применение износостойких материалов, точная обработка деталей, создание условий, уменьшающих изнашивания изменяют параметры технического состояния машин, увеличивают ресурс составных частей, сокращают появление отказов;

- оптимизации параметров, периодичности и условий технического обслуживания и ремонтов - качественное обслуживание при ремонте, предупредительная замена деталей, способных к отказу в предстоящий период работы, увеличивают наработку в межремонтный срок, уменьшают среднюю скорость изменения параметров состояния, улучшают техническую эксплуатацию машин, обслуживание и ремонты;

- правильного подбора обслуживающего персонала.

Техническая эксплуатация машин рассматривается с теоретической и практической сторон. Как наука она изучает пути и методы наиболее эффективного управления техническим состоянием и надежной работой машин. Как область практической деятельности техническая эксплуатация обеспечивает технические, экономические, организационные и другие мероприятия, поддерживающие машины в работоспособном состоянии без простоев.

Техническая эксплуатация включает различные работы:

- обкатку - приработку трущихся деталей для увеличения срока службы;

- техническое обслуживание – комплекс работ, поддерживающих работоспособность изделия во время его полезного использования (очистка, контроль, диагностика, проверка крепления, регулирования, смазывания, замена некоторых составных частей машин и т.д.);

- снабжение (экипировку) машины всем необходимым для осуществления перевозок (топливом, смазочными материалами и рабочими жидкостями, приспособлениями, оборудованием и материалами для обслуживания пассажиров и пр.);

- хранение - выполнение мероприятий в соответствии с установленными правилами до использования машины по назначению;

- технические осмотры - комплекс операций, проводимых перед началом использования изделия, для проверки его готовности к использованию;

- диагностирование машин - предупреждение неисправностей при эксплуатации (процесс контроля технического состояния с определенной точностью).

Ремонт — комплекс работ по восстановлению исправности машин или работоспособности по восстановлению ресурса.

Различают техническую и производственную (использовании машин по назначению) эксплуатации.

Производственная эксплуатация – это использование машин по назначению.

Техническая эксплуатация заключается в создании работоспособной или исправной по техническому состоянию машины.

Обычно под техническим состоянием подразумевают совокупность изменяющихся в процессе эксплуатации свойств машин. Они характеризуют пригодность машины к использованию и определяются значениями параметров и качественными признаками, состав которых устанавливается НТД.

Различают исправное и неисправное, работоспособное и неработоспособное технические состояния.

Исправность — состояние объекта, при котором он удовлетворяет всем требованиям нормативно-технической и конструкторской документации.

Под системой технического обслуживания и ремонта машин понимают совокупность взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества машин.

К техническим средствам относят: технологическое оборудование, приборы, приспособления, инструмент, сооружения, запасные части и материалы для проведения операций технического обслуживания и ремонта.

Нормативно-техническая документация регламентирует периодичность, последовательность, технологию выполнения этих операций, а также технические требования на восстановление параметров технического состояния с указанием их допускаемых значений.

Существует три основных стратегии выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту машин:

а) по состоянию после отказа;

б) планово-предупредительная в зависимости от наработки;

в) по техническому состоянию, с периодическим или непрерывным контролем.

Согласно первой, - ремонтно-обслуживающие работы проводят после отказа. К таким работам относят замену, ремонт, регулирование составных частей после внезапного отказа, а также отказа, устранение последствий которого сопровождается относительно небольшими потерями (обычно на практике это то, что принято называть текущими или малыми ремонтами (ТО или М).

Работы второй стратегии носят планово-предупредительный характер и их производят до появления отказов. Их проводят периодически в зависимости от наработки (срока службы) без учета состояния изделий. К таким работам относят средний (С) или деповской (ДР) и капитальный (К) или заводской ремонты. Первые, - как правило производят в депо и обеспечивают гарантированную безотказность работы вагонов в межремонтный, между ДР, срок. Капитальный или заводской ремонты в настоящее время производят на вагоноремонтных заводах, ранее принадлежащих МПС (Министерство путей сообщения СССР (РФ) и на лицензированных вагонных депо. Эти работы должны восстанавливать ресурс вагона до исходного после изготовления состояния.

Работы третьей стратегии, имеют также планово-предупредительный характер, их проводят в зависимости от состояния машины или ее составных частей. Контроль в этом случае осуществляют постоянно или дискретно, в плановом порядке, для установления состояния машины. Сейчас на такую стратегию переведен практически весь вагонный парк РФ.

По мере развития методов и средств технического диагностирования область распространения третьей стратегии расширяется.

При обслуживании и ремонтах сложной машины могут применять несколько стратегий в зависимости от вида составных частей.

Система технического обслуживания (ТО) и ремонтов (М, ДР, КР) характеризуется видом, периодичностью и циклом. Под их видом понимают комплекс определенных операций, которые выполняют с заданной периодичностью.

2.3.3.3. Составные части механизма/машины

Конструктивно любая машина состоит из деталей, узлов и агрегатов. Каждый из этих элементов имеет предметную или функциональную специализацию, полное назначение согласуется со всеми элементами машины и образует в совокупности целостную действующую конструкцию.

Деталь — элемент машины, представляющий собой одно целое, который не может быть разобран без разрушения на более простые составляющие части. Количество деталей в современных машинах достигает десятков тысяч. Выполнение машин из деталей вызвано необходимостью обеспечения необходимых степеней свободы для подвижных частей и взаимной конструктивной связи – для неподвижных. Это дает возможность применять оптимальные материалы, быстро восстанавливать работоспособность изношенных машин, заменять только простые и изношенные детали. Это облегчает их изготовление, обеспечивает возможность и удобство сборки машин.

По применимости и распространённости детали делятся на:

- стандартные — изготавливаемые в соответствии с государственными, отраслевыми или местными стандартами;

- унифицированные — заимствованные от другого изделия;

- оригинальные — детали только данной машины; они, как правило, раньше не проектировались и не изготавливались.

Узел — часть машины, представляющая собой разъёмное или неразъёмное соединение нескольких деталей, которое можно собрать отдельно от других составных частей и которое способно выполнять определённые функции в изделиях одного назначения только совместно с другими составными частями. Особенностью каждого конкретного узла является то, что он может выполнять свои функции только в составе определённой машины, для которой он предназначен.

Агрегат — нормализованный узел машины, который обеспечивает полную взаимозаменяемость и самостоятельно выполняет свойственные ему функции. Это даёт возможность использовать агрегаты не только в конструкции какой-то определённой машины, а составлять из них, в зависимости от потребностей производства, машины разных компоновок (машинные агрегаты). Типичными образцами агрегатов, входящих в состав машин, являются электрические двигатели, редукторы, насосы, различного назначения гидроусилители, генераторы электрического тока, компрессоры и многое другое.

Для обеспечения работы составных частей в машине их необходимо соединить, придать им необходимые свойства, обеспечить возможность работы, контролировать условия нагружения, получать нужные выходных характеристики, обеспечивать безопасность и исправную работу, пополняться расходными материалами, а также обеспечивать замену и ремонт вышедших из строя частей, не допускать ненормальную работу, сигнализировать о выходе машины на предельные режимы работы и при необходимости останавливать работу ее механизмов.

В целом это сводится к осмотру, проверкам, тестированию, контролю, к регулярному уходу и облуживанию, пополнению расходными, сменными, запасными материалами, заменой и устранением внезапных отказов, к производству плановых ремонтов, восстановлению полезной эксплуатации и утилизации* и др.

В зависимости от того, для кого предназначается машина (богатого, среднего достатка или бедного покупателя) срок ее жизни будет составлять соответственно (приблизительно) 5 – 7 лет, до 15 и более 15 лет.

У богатого владельца - машина должна осматриваться, проходить проверки и тестирование, работа ее механизмов должна быть под постоянным контролем, она должна подвергаться регулярному уходу и облуживанию, пополняться расходными, а в случае устранения внезапных отказов, сменными материалами и запасными частями; текущее обслуживание, как правило, должно осуществляться у дистрибьютора.

Для владельца машины среднего достатка - к выше перечисленным работам будут добавлены один плановый капитальный и до трех средних ремонтов в условиях фирменных предприятий.

Машины бедных владельцев кроме перечисленных работ будут ремонтироваться несколькими капитальными и средними ремонтами до полного использования заложенного в машине ресурса в условиях ремонтных предприятий и у частников.

_____________________

*/ Краткая характеристика представленных терминов:

осмотр – это обычное состояние визуальной оценки эксплуатантом состояния вагона/машины перед началом его/её полезного использования;

проверка – оценка действия наиболее ответственных частей машины перед началом ее полезного использования;

контроль – общая инструментальная или ручная оценка работы наиболее ответственных узлов во время эксплуатации;

уход – процедуры приведения машины в исходное состояние;

обслуживание - работы по поддержанию машины в исправном состоянии, не прекращая ее полезного использования;

расходными называются материалы, которые в процессе эксплуатации расходуются безвозвратно;

сменные – это материалы, которые после выработки положенного ресурса, заменяются новыми;

запасными называются такие части машин, которые заменятся новыми, предварительно для этого изготовленными и имеющимися;

внезапные – незапланированные отказы;

плановые – ожидаемые отказы;

ремонты – это восстановление работоспособности машины с выводом ее из полезного использования;

полезное использование или эксплуатация – это работа машины по ее основному предназначению;

утилизация или "смерть" машины – это исключение ее по основному предназначению из полезной эксплуатации.

2.3.3.4. Критерий оптимальности

Критерий оптимальности (критерий оптимизации) — характерный показатель общей оценки изделия, по которому оценивается оптимальность найденного решения и максимальное удовлетворение поставленным требованиям.

Оптимизация — процесс нахождения наилучшего или оптимального решения любой задачи при заданных критериях. Как правило, характеризуя объект, сложно выбрать какой-либо один критерий, который бы обеспечил всю полноту требований. Такая оптимизация называется скалярной.

Стремление к полному решению приводит к большему числу критериев и усложняет проблему. Такая оптимизация называется векторной.

В последнее время для оценки машины принято использовать двухкритериальную оптимизацию в понятиях «цена-качество». Это, как утверждается, позволяет учесть экономические (цена), и производственно-технические (качество продукции) требования.

Если цена – понятие, не требующее объяснений, то в отношении качества не все однозначно ясно и определено. На сегодняшний день нет единственного устоявшегося определения качества. Международный стандарт ISO 8402-94 определяет качество, как совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленным и предполагаемым потребностям. Стандарт ISO 9000:2008 под качеством понимает степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требования. Эти и другие определения, так или иначе, указывают на «способность товара или услуги соответствовать», т.е. при определении понятия качества используют два аспекта (от лат. aspectus — вид, облик, взгляд, точка зрения): характеристика объекта и точка зрения лиц, которые используют объект.

Под влиянием развития технологий производства и потребностей человека значение и роль качества возрастает. Потребители становятся более требовательными к качеству продукции и услуг. С оценкой качества связаны кредитования, инвестиции, предоставления льгот. Дело дошло до того, что в ряде стран Европы существуют законы, по которым некоторые товары вообще не допускаются на рынок без сертификата качества, подтверждающего соответствие требованиям стандартов международной организации по стандартизации – ISO.

В современном машиностроении распространятся идеи бережливого производства. Её фундаментальной основой является ценность продукта и процесса его производства. На первый план выходит не проблема снижения себестоимости, а жесткая конкурентная борьба за потребителя, который отдает предпочтение более качественным продуктам. Поэтому и вся деятельность по обеспечению качества понимается уже как комплексный, систематический процесс, охватывающий все этапы формирования свойств выпускаемой продукции - от маркетинговых исследований до оценки полученного результата внешним и внутренним потребителем.

Под внешним качеством понимается, в полном соответствии с идеологией современного менеджмента качества, совокупность свойств продукции, обуславливающих её способность удовлетворять потребности в соответствии с её назначением. Внешнее качество оценивается внешними потребителями по степени соответствия продукта производства их ожиданиям.

Под внутренним качеством понимается пригодность разрабатываемого технологического процесса удовлетворять внутренних потребителей в соответствии с назначением. Его определяют все участники производственного процесса изготовления изделий, обслуживания и ремонта, а также те из них, которые связаны с утилизацией отслужившей машины. При этом в неявном виде требования к качеству технологического процесса предъявляют и внешние потребители.

В целом, как и цену, качество изделия можно определить через затраты на обеспечение качества и на устранение последствий отказов в связи с низким качеством продукции. Заметим, что это далеко непростая задача, но она разрешима, Сейчас уже для многих изделий установлены затраты, связанные с их содержанием (например, OKO-TEST (ЭКО-ТЕСТ) – ЖУРНАЛ НЕМЕЦКОГО ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) и в зависимости от предельного срока их работы определяется коэффициент "цена-качество". В зависимости от его величины покупатель выбирает наилучшую модель.

Для вагонов также в зависимости от покупателя (см. п. 2.2.3.3) наилучшим будет та его модель, которая обладает наилучшим коэффициентом оптимальности, исходя из минимальности затрат на достижение оптимального качества.

2.3.3.5. Принцип соответствия "человек-машина-окружающая среда"

Обычно этот принцип рассматривается несколько упрощенно в понятиях, обозначенных в названии этого раздела через инженерную психологию, эргономику, экологию и дизайн. Мы считаем это большим упрощением и предлагаем рассмотреть его через взаимодействие систем окружающей, социальной и технической сфер*.

______________________

*/ Данный раздел написан по материалам [17]. Он переработан применительно к выбору будущей машины, работающей в комплексе "социальная, техническая и природная среды".

А. Окружающая среда как система

Здесь мы введем основные понятия, рассмотрим устойчивость природной среды, систему «человек–среда обитания» и воздействие на человека потоков жизненного пространства.

Основные понятия

Природная среда (экосистема, природа, природная окружающая среда, природная система) – это любое сообщество живых существ вместе с его физической средой обитания, функционирующее как единое целое.

Техносфера – часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в природно-техногенные и собственно техногенные системы.

Техногенная среда – совокупность элементов среды, созданных из природных веществ трудом и сознательной волей человека и не имеющих аналогов в природе (здания, сооружения и т.п.).

Окружающая среда (environment) – среда обитания и деятельности человечества, окружающий человека природный и созданный им материальный мир.

Окружающая среда включает природную среду и искусственную (техногенную) среду.

В широком смысле в понятие «окружающая среда» могут быть включены материальные и духовные условия существования и развития общества. Часто под термином "окружающая среда" понимается только окружающая природная среда. Окружающая среда представляет собой развивающуюся систему, которая испытывает воздействие разнородных природных и антропогенных факторов.

Таким образом, окружающая среда – это те неживые (абиотические) и живые (биотические) объекты, которые окружают человечество, воздействуют на него и, в свою очередь, испытывают воздействие с его стороны.

Другими словами, окружающая среда это совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, антропогенных объектов и социосферы.

Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов (физических, химических, биологических, информационных, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека его здоровье и потомство.

Социальная компонента окружающей среды

Как уже упоминалось, окружающая среда складывается из двух компонентов: природной среды и социосферы.

Вся совокупность взаимоотношений людей с природной и социальной средой рассматривается относительно человека. В процессе взаимодействия с социальной средой человек усваивает определенную сумму знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать как элементу общества в отношениях с природной средой и как элементу той или иной социальной группы – в отношениях с обществом. Общество образует с природой саморазвивающуюся систему, в которой оно играет все более активную роль, постепенно превращая ее в саморегулирующуюся систему. Взаимодействуя с природой, человек делает ее элементом общества.

На данном этапе развития этой системы человек и общество отошли от гармоничной эволюции, сойдя на дорогу технического прогресса, целью которого является экономический рост, а результатом – общество потребления со всеми губительными как для природы, так и для самого человека последствиями.

Скорость развития человека и общества не совпадает со скоростью развития природы. Ее следствием является разрушение устойчивости триады «природа-общество-человек», которые приводят к социальному, экономическому и духовному кризису. Источником нарушения системы стало превышение темпов техногенного развития над темпами эволюционного развития внешней среды и низкое нравственно-духовное состояние человека. В частности отставший в духовном развитии ограниченный и агрессивный человек получил доступ к ядерному оружию способному уничтожить все живое на Земле, имеет в руках генную инженерию, обрел возможность ведения экологической, радиологической войны.

Устойчивость природной среды. Условия существования и развития

Защитные силы природы велики. Биосфера устроена иерархично. Она состоит из ландшафтных зон, зоны – из биоценозов, биоценозы - из популяций и т.д. Низший уровень организации живого – молекулярный. Еще более низкий уровень - структурные организации не несут специфики живого. Существует иерархия защитных механизмов. Клетка отстаивает себя, отбрасывая ненужные структуры молекулярного уровня, организм для самосохранения отбрасывает ненужные клетки, популяция – наименее нужных особей, биосфера в целом сохраняет себя ценой потери недостаточно приспособленных видов и экосистем.

Таким образом, высокую стабильность биосферы обеспечивают:

- адаптивные возможности особей, входящих в состав любой популяции, в течение индивидуального развития. Внутренние адаптационные резервы активизируются в ходе стресса и иных генерализованных адаптационных синдромов;

- высокая потенциальная изменчивость любого вида, возможность подключения дополнительных источников изменчивости при попадании популяции в неблагоприятную среду;

- мощь геометрической прогрессии размножения, впервые оцененная Мальтусом и в ее биологических последствиях описанная Дарвином;

- многообразие видов в биоценозах, которые могут оказаться приспособленные к любым условиям.

Земля как единая термодинамическая система обладает защитными механизмами саморегуляции. Они способны компенсировать как недопустимую концентрацию углекислого газа в атмосфере, так и значительное повышение уровня моря при таянии льдов.

Устойчивость (жизнеспособность) – один из важнейших параметров любых систем, в том числе и экологических. Она определяет способность системы сохранять себя при изменениях среды. Экосистему можно сравнить со сложным биохимическим реактором, в котором происходит преобразование множества химических соединений. Устойчивыми являются экосистемы, находящиеся в естественном, ненарушенном состоянии. Экосистему можно вывести из этого динамического (безотходного) равновесия. Причины могут быть естественные (выбросы вулканов, пожары от молний и т.п. стихийные события) и антропогенные, т.е. связанные с деятельностью человека

Окружающая природная среда находится в динамическом равновесии, и обладает свойствами саморегуляции без корректирующего воздействия человека.

Динамическое равновесие природной среды – способность системы сохранять себя при изменениях среды (устойчивость системы) за счет реакции системы на воздействие, выводящее систему из положения равновесия.

Динамическое равновесие характерно не только для биосферы. В таком состоянии находятся атмосфера и ионосфера, а также вся земная кора и мантии Земли. Для геосфер, не охваченных жизнью, характерно устойчивое динамическое равновесие, а биосферы - неустойчивое. Это означает, что биосфера развивается в процессе работы, самосовершенствуется, активно и в большем масштабе накапливает, трансформирует энергию, усложняет свою организацию, обогащается информацией. Техносфера находится в состоянии устойчивого равновесия и не способна к самосовершенствованию и имеет тенденцию к деградации и разрушению.

Условия существования и развития жизни определяются сочетанием свойств природной среды, энергии и информации живых организмов, между собой и внешней средой. Они определяются наличием воды, минеральных веществ, соленостью и температуры внешней среды, содержанием в атмосфере кислорода и углекислого газа, а также обменом веществ. У каждого живого организма в отношении к различным экологическим факторам существуют пределы выносливости, между которыми располагается его экологический оптимум. Условия среды обитания, благоприятствуют возникновению, сохранению и развитию жизни.

Совокупность следующих условий, зависящих от человека, определяет существование живого вещества Земли:

- достаточное количество кислорода и углекислого газа;

- достаточное количество воды;

- благоприятные температуры для протекания биохимических реакций;

- необходимый минимум минеральных веществ в почвенном слое, доступных для освоения микроорганизмами и растениями;

- ограничение солености среды для сохранения жизни;

- отсутствие загрязняющих веществ, не превышающих допустимые для биосферных объектов уровни.

Взаимодействие в системе «человек – среда обитания»

В жизненном процессе человек неразрывно связан с окружающей средой, был и остается от нее зависимым, так как за счет нее он удовлетворяет свои потребности в пище, воздухе, воде, материальных ресурсах в отдыхе и т.д.

Человек и среда обитания непрерывно находятся во взаимодействии, образуя постоянно действующую систему «человек – среда обитания». В процессе эволюционного развития Мира составляющие этой системы непрерывно изменялись. Совершенствовался человек, нарастала численность населения Земли, уровень урбанизации, изменялся общественный уклад и социальная основа общества. Изменялась и среда обитания: увеличивалась территория поверхности Земли и ее недра, освоенные человеком; естественная природная среда испытывала все возрастающее влияние человеческого сообщества, появились искусственно созданная человеком бытовая, городская и производственные среды.

Естественная среда самодостаточна и может существовать и развиваться без участия человека, а все созданные человеком, самостоятельно развиваться не может. Они обречены на старение и разрушение.

В процессе эволюции человек удовлетворял свои потребности в пище, материальных ценностях, защите от климатических и погодных воздействий, повышении своей коммуникативности, непрерывно воздействовал на естественную среду, её биосферу. Для этого он преобразовал часть биосферы в области, занятой техносферой.

Техносфера, созданная человеком с помощью технических средств, представляет собой территории, занятые городами, поселками, сельскими поселениями, промышленными зонами и предприятиями. Это не саморазвивающаяся среда и после создания может только деградировать. Условия пребывания людей на ней относятся к техносферным.

В процессе жизнедеятельности человек непрерывно взаимодействует не только с естественной средой, но и с людьми, образующими так называемую социальную среду. Она формируется и используется человеком для продолжения рода, обмена опытом, знаниями, для удовлетворения своих духовных потребностей и накопления интеллектуальных ценностей.

Рис. 5. Структурная схема взаимодействия человека,

био,- техносферы и социальной среды

Структурная схема взаимодействия человека современного индустриального общества с компонентами среды обитания - биосферой, техносферой и социальной средой показана на рис. 5.

Таким образом:

- современный человек непрерывно взаимодействует с окружающей средой обитания; её компонентами являются естественная, техногенная (техносфера) и социальная среды;

- техносфера и социальная среда непрерывно развиваются: возрастает доля преобразованных территорий, появляются демографический взрыв и урбанизация населения;

- развитие техносферы происходит за счет преобразования природной среды.

В жизненном процессе взаимодействие человека со средой обитания основано на передаче между ними потоков масс вещества, энергии всех видов и информации.

Человеку они необходимы для удовлетворения своих потребностей в пище, воде, воздухе, солнечной энергии, информации об окружающей среде. В то же время человек выделяет в жизненное пространство отходы биологического процесса, тепловую, механическую и интеллектуальную энергию.

Обмен вещества и энергии характерен и для процессов происходящих без участия человека. Естественная среда обеспечивает поступление на нашу планету солнечной энергии, она создает движение растительных и животных масс, потоки адиабатических веществ (воздух, вода), энергии различных видов, в том числе от стихийных явлений в природной среде.

В техносфере перемещаются сырьё и энергия, продукция и людские резервы, выбросы отходов в атмосферу и в воду. Она способна создавать спонтанно значительные потоки масс и энергий при взрывах, пожарах, при разрушениях и, авариях и т.п.

Социальная среда потребляет и генерирует все виды потоков, характерных для человека как для личности. Социум, кроме того, создает информационные потоки при передаче знаний, при управлении обществом, при сотрудничестве с другими общественными формациями. Социальная среда создает потоки, направленные на преобразование естественного и техногенного миров, формирует негативные явления в обществе, связанные с курением, употреблением алкоголя, наркотиков и т.п.

Основные потоки в естественной среде: солнечное излучение, излучение звезд и планет; космические лучи, пыль, астероиды; электрическое и магнитное поля Земли; круговороты веществ в биосфере, в экосистемах, в биогеоценозах; атмосферные, гидро- и литосферные, в т.ч. – стихийные явления и др.

Основные потоки в техносфере: потоки сырья, энергии, продукции отраслей экономики; различные отходы; информационные, транспортные, световые потоки (искусственное освещение); потоки вещества и энергии при техногенных авариях; другие.

В социальной сфере происходят взаимодействие информационных потоков, связанных с обучением, управлением, международным сотрудничеством и пр.; людских (демографический взрыв, урбанизация населения); потоков наркотических средств, алкоголя и др.

В процессе жизнедеятельности человек многое потребляет и выделяет: кислород, пищу, воду, алкоголь, табак, наркотики; потоки механической, тепловой, солнечной и др. энергий; знания и информацию и другое.

Потоки масс, энергий и информации распределяясь в земном пространстве, образуют среду обитания для живой природы – человека, фауны, флоры.

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда эти потоки находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и природной средой. Любое превышение привычных уровней потоков сопровождается негативными воздействиями на человека и/или среду. В естественных условиях такие взаимодействия наблюдаются при изменении климата и стихийных явлениях. В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены ее элементами и действиями человека.

Результат влияния фактора воздействия потока на объект зависит от свойств и параметров потока, а также от свойств объекта. Изменяя величину потока, можно найти ряд характерных состояний взаимодействия в системе «человек – среда обитания»:

- комфортное (оптимальное), когда потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия, создают оптимальные условия деятельности и отдыха; предпосылки для проявления наивысшей работоспособности; гарантируют сохранение здоровья человека и целостности компонентов среды обитания;

- допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижают эффективность деятельности человека. Соблюдение условий допустимого взаимодействия гарантирует невозможность возникновения и развития необратимых негативных процессов у человека и в среде обитания;

- опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии заболевания, и/или приводят к деградации природной среды;

- чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий период времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в природной среде.

Из этих характерных состояний взаимодействия человека со средой обитания лишь первые два (комфортное и допустимое) соответствуют положительные условия повседневной жизнедеятельности, а два других (опасное и чрезвычайно опасное) – недопустимы для человека, сохранения и развития природной среды.

В естественных условиях поверхности Земли температура атмосферного воздуха изменяется от -88 до +60 0С, в то время как температура внутренних органов человека за счет терморегуляции его организма сохраняется комфортной, близкой к +37 0С.

При выполнении тяжелых работ и при высокой температуре окружающего воздуха температура тела человека может повышаться на 12 0С. Наивысшая температура внутренних органов, которую выдерживает человек +43 0С, минимальная – +25 0С.

Температура воздуха в рабочих и жилых помещениях, на улицах и в природных условиях существенно влияет на состояние организма человека, изменяя его жизненный потенциал. При низких температурах нам холодно, при высоких – жарко. При температуре наружного воздуха +30 0С и более работоспособность человека значительно падает. Установлено, что у человека существует зависимость комфортных температур окружающей среды от категории тяжести выполняемых работ (легкая, средняя, тяжелая), от периода года и некоторых других параметров микроклимата.

Так, для человека, выполняющего легкую работу, комфортная температура: летом составляет 23-25 0С, зимой – 22-24 0С; для человека занимающегося тяжелым физическим трудом, летом – 18-20 0С, зимой – 16-180С. На рис. 6 показана зависимость жизненного потенциала человека от изменения температуры окружающего воздуха при длительном выполнении легких работ.

Отклонения температуры окружающей среды от комфортных значений на ± (2–5) 0С (зона II) считаются допустимыми, поскольку не оказывают влияния на здоровье человека, а лишь уменьшают производительность его деятельности. Дальнейшие отклонения температуры окружающей среды от допустимых значении (зона II) сопровождается тяжелыми воздействиями на организм человека и ухудшением его здоровья (нарушение дыхания, сердечной деятельности). При еще больших отклонениях температур окружающего воздуха от допустимых значений (зона IV) возможен перегрев (гипертермия) или переохлаждение (гипотермия) организма человека, а также получение им тепловых или холодных травм.

Работоспособность %

Рис.6. Зависимость жизненного потенциала человека от температуры

окружающего воздуха при длительном выполнении легких работ

Таким образом:

- взаимодействие человека с живой и неживой природой, с социальной средой и техносферой основано на обмене потоков веществ, энергий и информации;

- потоки отличаются многообразием и в большинстве случаев жизненно необходимы;

- техногенные отходы, потоки при стихийных явлениях, при взрывах и пожарах и т.п. носят негативный характер, представляют угрозу жизни человека, социальной среде, нарушают устойчивое состоянию биосферы и техносферы;

- характер взаимодействия потоков веществ, энергий и информации человека и среды обитания может носить негативным и позитивным характер;

- негативное воздействие зависит от интенсивности, продолжительности и способности восприятия потоков.

Б. Техногенные системы

Здесь рассмотрим: техногенные системы и окружающую среду; определения и классификации; техногенный путь развития; эволюцию окружающей среды в зависимости от наличия техногенных систем; влияние технического прогресса на социально-политическую природу; инфекционные болезни техногенного происхождения; техногенные системы и современный терроризм, комплексные природно-техногенные опасности (сейсмичность, космические природно-техногенные опасности) и их источники; город, как сложную техногенную систему, а также степень воздействий современных и прогнозируемых техногенных воздействий на человека.

Определения и классификация

Техногенная система – сложная, искусственно созданная человеком конструкция, которая работает в контакте с природной окружающей средой. Эта система, непрерывно развиваясь, оказывает на Землю растущее разрушительное воздействие.

Различают следующие типы техногенных систем: селитебная (относящаяся к жилой зоне и инфраструктуре городов), промышленная, транспортная, рекреационная, лесотехническая, водоохранная и сельскохозяйственная.

Природно-техногенные системы – совокупность природных объектов и инженерных сооружений, взаимодействующих с окружающей средой.

Современная научно-техническая революция (НТР) значительно усложняет взаимоотношения между обществом, производством и природой. Современные масштабы производственной деятельности, объемы которой удваиваются каждые 15 лет, обусловливают изменение качества природной среды и ее ресурсов. Многие результаты производственной деятельности имеют отрицательное воздействие на природную среду: загрязнение воздушного и водного бассейнов, почвы, тепловое загрязнение, повышенный уровень шума, ионизирующее излучение и многое другое.

Подход к решению данной проблемы состоит в том, чтобы определить пределы устойчивости биосферы, равновесие природных систем, выявить основные аспекты влияния хозяйственной деятельности человека на естественные процессы в биосфере и предотвратить их негативное воздействие.

В результате хозяйственной деятельности человека формируются своеобразные нообиогеоценозы. К ним относятся технобиогеоценозы, создаваемые в процессе развития промышленных предприятий; агроценозы, создаваемые в результате сельскохозяйственной деятельности; урбабиогеоценозы – образуются в результате строительства городов, поселков, транспортных коммуникаций.

При появлении в структуре экологической системы объектов промышленного производства, оказывающих влияние на ее функционирование, возникает новая искусственная экологическая система, называемая природно-промышленной системой.

Структура природно-промышленной или техногенной системы – промышленные, коммунальные, бытовые, природные, аграрные объекты, относительно устойчивые и самостоятельные, функционирующие как единое целое на основе определенного типа обмена веществом, энергией и информацией.

Главным компонентом техногенной системы, определяющим направление деятельности и характер ее воздействия на окружающую среду, является ее промышленное звено. В структурной схеме промышленного звена выделяются объекты основного и вспомогательного производств, объекты энергетики, организации по строительству и реконструкции действующих промышленных предприятий.

Продукцией промышленного звена считается вся продукция, которая отправляется за пределы природно-промышленного комплекса, а также предназначенная для удовлетворения собственных нужд и поддержания заданной продуктивности системы. К продуктам промышленного звена относятся и отходы производства (газообразные, жидкие, пылевидные промышленные выбросы, тепловые потоки и шум), загрязняющие окружающую среду.

Вспомогательные производства включают в себя организации, деятельность которых связана с обслуживанием основного производства. В него входят ремонтно-механическая база, промышленный транспорт, склады готовой продукции, сырья и оборудования, а также предприятия, обеспечивающие строительство новых и реконструкцию действующих основных предприятий, энергетических объектов, транспортных магистралей.

Коммунально-бытовое звено обеспечивает жизнедеятельность людей, занятых в промышленности и на предприятиях по производству продукции природно-промышленного комплекса. Основными объектами этого звена являются: селитебная зона, предприятия питания, торговли, медицинские учреждения, общественный транспорт, культурные и учебные заведения, рекреационные объекты (парки, стадионы, пляжи и т.д). Продукцией коммунально-бытового звена считаются продукты, потребляемые населением, а также отходы и выбросы коммунально-бытовых предприятий.

Границы техногенной системы определяются зонами влияния промышленных предприятий на окружающую среду, входящих в систему.

Основная особенность экологической системы, в составе которой функционирует природно-промышленный комплекс, состоит в том, что практически все компоненты этой системы находятся под постоянным воздействием промышленных предприятий и испытывают на себе их влияние. Сельскохозяйственные, лесные и другие угодья, расположенные на территории техногенной системы, как правило, снижают свою продукцию, а иногда полностью деградируют. В этой связи наиболее рациональным является выделение под промышленные комплексы неплодородных земель.

На территории природно-промышленных комплексов страдает, как правило, качество продукции. Это происходит потому, что определенная часть промышленных выбросов вовлекается в естественный круговорот веществ природных сообществ и попадает в организм человека, как звена в экологической цепи. Поэтому предприятия, расположенные на территории промышленных комплексов, должны оцениваться не только по продуктивности, но и по качеству получаемой продукции.

Техногенный путь развития

В процессе эволюции живой материи с появлением человека произошел революционный скачок. В результате была создана новая ветвь эволюции – техногенная среда, воплощающую мыслительную оболочку земли – ноосферу.

Современный этап развития планетарной системы характеризуется взаимодействием естественной природной среды, человеческого сообщества и техногенной среды.

Техногенная среда, созданная как средство удовлетворения потребностей человека стала сопоставимой с ним, обществом и природой. Кроме того, она превратилась в доминирующий фактор развития всей планетарной системы и определяет природу, общество и человека.

Техногенная среда оказывает влияние на:

- общество – появились демографические проблемы (техногенная среда создала благоприятные условия для человечества; оно за последние 100–120 лет население увеличилось почти в 6 раз); произошла глобализация жизни, возникла конкуренция в материальной, энергетической, финансовой, информационной, культурной и других сферах, появились продовольственная, энергетическая, военная и ресурсная проблемы и т.д.;

- человека – возникли болезни, связанные с техногенной средой, о которых раньше никто не знал; стрессы; общество производящих и потребляющих людей; несвобода; изменение генофонда (растет количество людей с отклонениями в психическом и физическом развитии);

- природы – произошли нарушение баланса экосистем, изменение химического состава воздуха, воды и земли; изменения геологического и околоземного пространства (в настоящее время в космическом пространстве находится около 10 тысяч искусственных объектов).

Все кризисы общества, человека и природы являются следствием расшире-ния техногенной среды, которая неуправляема; общество все больше расходует средств на создание, поддержание в работоспособном состоянии и устранение её последствий.

Техногенная среда изменяет состояние человека, общества и природы. Такое развитие техногенной среды является следствием технократических подходов в деятельности, в соответствии с которыми считается, что все может быть достигнуто с помощью техники. Обладателю техники дается власть не только над природой и человеком, но и над всем остальным.

В современных условиях техногенная среда, развиваясь вначале в условиях информационной и территориальной разобщенности, сейчас представляет единую общепланетарную структуру. Островки техногенной среды, которые создавались в Китае, Египте, Японии, Америке или в Европе, сейчас слились и превратились в глобальную неуправляемую систему.

Человек оказался не способным предсказать и регулировать развитие технологического мира. Человек и общество сегодня не могут отказаться от комфорта и того благополучия, которое несет с собой техногенная среда. Эти потребности людей вступают в противоречие с неблагоприятным прогнозом развития техногенной среды - это одна из глобальных проблем современности.

Поэтому развитие, основанное на принципах технократизма, должно быть остановлено. Для этого:

- развитие человека, общества и техногенной среды должно контролироваться;

- человек обреченный на существование с техникой и внутри техногенной среды заменить ее не может; у него нет другого инструмента, кроме искусственных средств преобразования природных ресурсов и способов потребления;

- техногенная, овеществленная ноосфера, может изменяться только мыслительной оболочкой земли, то есть через изменение в сознании человека и в общественном сознании системы ценностей, морали, этики и приоритетов развития.

Влияние технического прогресса на социально-политическую природу

Побочные эффекты научно-технического прогресса и социального развития это непредвиденные, отрицательные результаты, связанные с появлением новых технологий и создающие серьезные угрозы жизни и здоровью людей. Они чаще всего определяются либо чисто экономическими соображениями, либо военными или политическими целями.