ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ

Производство капсул состоит из следующих основных стадий: приготовление желатиновой массы, получение оболочек - формирование капсул, их наполнение, покрытие капсул оболочками, контроль качества.

В процессе изготовления капсул отдельные стадии могут совмещаться.

Приготовление желатиновой массы

Желатиновая масса во многом определяет качество капсул. Главными составными частями массы являются желатин, глицерин и вода в разных количествах в зависимости от вида капсул. Для твердых капсул масса содержит небольшое количество глицерина (до 0,3%), для мягких - его количество увеличивается до 20-25%. В состав массы могут входить различные вспомогательные вещества, разрешенные к медицинскому применению, такие как пластификаторы, красители, ароматизирующие вещества, консерванты. Применяют в качестве пластификаторов: сорбит, полиэтиленсорбит (3-15%) с оксиэтиленом (4- 40%), гексантропол и др. В качестве красителей используют: титана двуоксид (белый цвет), аморант кислый, эритрозин (красный), тартразин. (желтый), индиготин (синий). Для обеспечения антимикробной устойчивости оболочек в состав массы вводят консерванты: калия метабисульфит (до 0,2%), кислоту бензойную и натрия бензоат (0,05-0,1%), кислоту салициловую (до 0,12%), нипагин и нипазол в соотношении 7:3 (0,1-0,5%).

Желатиновую массу готовят в чугунно-эмалиро-ванном реакторе с паровой рубашкой, снабженном якорной мешалкой (25-30 об/мин), автоматическим регулятором температуры, воздушным краном и подводкой вакуума. Для получения устойчивой в отношении бактерий и плесени массы инвентарь и производственные помещения подвергают 2 раза в месяц дезинфекции, а аппараты после каждой загрузки пропаривают острым паром в течение 1 ч.

|

|

|

В зависимости от вида капсул, свойств капсулируе-мых препаратов определяется состав и метод получения желатиновой массы: 1) с набуханием желатина; 2) без набухания.

1) Желатин в реакторе заливают водой (температура 15-18°С) на 1,5-2 ч, затем расплавляют его при температуре 45-75°С (в зависимости от концентрации желатина) при перемешивании в течение 1 ч, далее добавляют консерванты и другие необходимые вспомогательные вещества, продолжая перемешивание еще 30 мин. Затем отключают обогрев и мешалку, оставляют массу в реакторе на 1,5-2 ч с подключением вакуума для удаления из массы пузырьков воздуха. Приготовленную массу передают в термостат и выдерживают при температуре 50 или 60°С (в зависимости от концентрации желатина) для стабилизации 2,5-3 ч. Перед началом капсулирова-ния контролируют величину вязкости. Такая техпология связана с высокой концентрацией желатина и применяется обычно для получения капсул методом штампования.

|

|

|

2) В воде, нагретой в реакторе до 70-75^0, растворяют последовательно консерванты и пластификаторы и загружают желатин при выключенной мешалке. Приготовленную массу выдерживают в термостате для стабилизации 2,5-3 ч при температуре 45-50°С. Процесс капсулирования проходит в условиях термостатирования при постоянной температуре.

Получение оболочек - формирование капсул

Существуют 3 метода получения желатиновых капсул: «погружение», капельный, прессование (штампование).

Метод «погружения» состоит в гом, что в термо-статируемую емкость с подготовленной желатиновой массой погружают металлические формы-штифты (оливы), разной величины и формы, укрепленные на раме, которые поднимают с одновременным вращением для равномерного распределения на них массы и проводят по конвейеру через кондиционированные сушилки. Образовавшиеся капсулы подрезают, снимают их половинки - корпус и крышечку и затем комплектуют.

При получении мягких капсул желатиновую оболочку охлаждают, снимают с форм, наполняют масляными растворами или суспензиями лекарственных веществ и запаивают. Все эти процессы механизированы и осуществляются на капсульных машинах различного типа, которые отличаются формой рам держателей со штифтами, их количеством, механизмами устройства.

|

|

|

На Московском заводе «Мосмедпрепараты» им. Л.Я.Карпова изготовление твердых капсул производится на полуавтомате фирмы «Colton», состоящем из следующих основных частей: сосуда из желатиновой массы в термостатируемом кожухе, погружающего механизма с формами-штифтами, сушильной установки, автоматического узла для подрезания, снятия и комплектования капсул.

Цилиндрические формы-штифты на раме-держателе плавно погружаются при помощи автоматического устройства в желатиновую массу и, вращаясь вокруг своей оси, поднимаются и пролодят несколько стадий сушки, сначала при температуре воздуха 26-27°С и относительной влажности 45-50%, затем при температуре 18°С и относительной влажности 70-75%. Из сушильной установки рамы попарно (одна с донышками, другая с крышечками) подаются в автоматический узел, где оболочки капсулы подрезаются ротационным ножом, снимаются механическими лапками и подаются в соединительный блок, где происходит комплектование капсул. Формы-штифты очищаются, смазываются растительными или минеральными маслами, цикл повторяется, продолжительность его составляет 45-47 мин. Полученные пустые капсулы с крышечками наполняются лекарственными веществами на специальных автоматах или поступают в аптеки пустыми, а там заполняются нужными веществами.

|

|

|

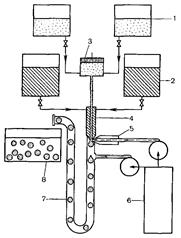

Капельный метод получения желатиновых капсул основан на одновременном образовании желатиновой оболочки и заполнении ее дозой лекарственного вещества. Полностью автоматизированный процесс впервые предложен голландской фирмой «Globex», его принцип представлен на рис. 11.2.

Маслообразный препарат из резервуара (1) с автоматическим поддержанием температуры поступает в дозирующее устройство (3), откуда выталкивается одновременно с расплавленной желатиновой массой (2) в жихлерный узел (4), где происходит формирование капель. С помощью пульсатора (5) капли отрываются и поступают в охладитель (7), представляющий циркуляционную систему для формирования, охлаждения и перемещения капсул, которые в готовом виде поступают в сосуд, заполненный охлажденным (+4°С) маслом оливковым или парафином жидким (8). Подача охлажденного масла к пульсатору и охладителю происходит с помощью системы насосов (6). Капсулы промывают и сушат в специальной камере.

Метод характеризуется высокой производительностью (28-100 тыс/ч), точностью дозирования лекарственного вещества (±3%), гигиеничностью, прочностью, выпуском капсул хорошего внешнего вида.

Недостатки метода связаны с возможностью применения капсулируемых веществ с плотностью и вязкостью, близких к маслу. Поэтому капельный метод применяется главным образом для капсулирования жидких веществ: витаминов A, D, Е, К, раствора нитроглицерина и др.

Метод прессования (штампования) заключается в получении желатиновой ленты (фольги), из которой штампуют капсулы, используя несколько типов машин.

На машинах типа KS4 (ФРГ) желатиновую ленту, полученную из желатнно-глицериновой массы, отвердевшую и высушенную, помещают на нижнюю часть матрицы, внутрь которой поступает горячая вода (45-55°С). Лента слегка расплавляется и заполняет углубления матрицы (рис. 11.3), в которое поступает лекарственное вещество. Сверху накладывают вторую желатиновую лент у и накрывают верхней матрицей. Обе матрицы соединяют и помещают под пресс, где вырезают капсулы со швом по периметру. Машины малопроизводительны и в настоящее время заменяются другими.

Рис. 11.2. Процесс получения капсул капельным методом на машинах.

Объяснение в тексте.

Американский инженер Р. И. Шерер предложил горизонтальный капсульный пресс заменить двумя противоположно вращающимнмся барабанами, снабженными рядами винторезных матриц (рис. 11.4). Две непрерывные желатиновые ленты накладываются на вращающиеся барабаны с противоположных концов, по мере того как винторезные формы совмещаются, производится наполнение капсул жидкими или пастообразными лекарственными веществами, через клинообразное устройство образовавшиеся капсулы вырезаются и выталкиваются в охлаждающие емкости. Эти машины высокопроизводительны (до 20 тыс/ч) и отличаются высокой точностью дозирования (±1%).

Рис. 11.3. Процесс получения капсул методом прессования.

В настоящее время внедрены автоматы следующих поколений. На Горьковском химико-фармацевтическом заводе для получения мягких желатиновых капсул действует автоматическая линия SS-1 фирмы „Leiner» (Англия). Процесс получения капсул на линии представлен на рис. 11.5.

Желатиновая масса из термостата (1), имеющего нагревательный элемент (3) с терморегулятором и циферблатным термометром (2), самотеком поступает по двум обогреваемым шлангам (4) в правый и левый распределительные бункеры (5) с нагревательными элементами (6) и затворами (7). Режим работы нагревательных элементов задается на пульте управления. Высота зазора для выливания массы на барабаны желатинизации (8) регулируется подъемом или опусканием зазора (7) и в зависимости от этого получают желатиновые ленты определенной толщины. Барабаны желатинизации (8) охлаждаются воздухом, поступающим от кондиционера (1J). Температура и относительная влажность воздуха регулируются задающим устройством (12) и контролируются термометром (9), скорость движения-заслонкой (10). Желатиновая масса выливается на охлажденный вращающийся барабан, застывает на нем в виде ленты, которая поступает на узел (13) для нанесения на обе ее стороны парафина жидкого (для лучшего скольжения). Каландровыми валками (21) желатиновые ленты протягиваются между инъекционным сегментом (17) и двумя вращающимися навстречу друг другу штамповочными валками (14). Инъекционный сегмент (17) имеет нагревательные элементы (18), режим работы которых задается на пульте управления. На цилиндрических штамповочных валках (14) помещены матрицы (15) с выступом (16). При прохождении между нагретым инъекционным сегментом (17) и валками (14) ленты нагреваются. При подаче лекарственного вещества из питательного бункера (19) с помощью дозаторного насоса (20) ленты вдавливаются в матрицы (15), одновременно под давлением выступов (16) получают половинки капсулы, которые склеиваются между собой горизонтальным швом. Форма капсулы определяется конфигурацией матрицы (15). Капсулы промывают изопропиловым спиртом и сушат сначала в барабанной сушилке при температуре 24°С и относительной влажности 20-35%, а затем в тоннельной сушилке в течение 12-18 ч до содержания влаги не более 10%.

Рис. 11.4. Процесс получения капсул на машинах с вращающимися барабанами.

1 - поршневое устройство; 2 - желатиновые ленты; 3 - вращающиеся барабаны; 4 - клинообразное устройство.

Рис. 11.5. Процесс получения капсул роторно-матрнчным методом.

Объяснение в тексте.

Наполнение капсул

Для наполнения твердых разъемных желатиновых капсул используют автоматы различных фирм, отличающиеся производительностью (от 20 до 150 тыс/ч) и точностью дозирования 2-5%. В зависимости от текучести и зернистости фасуемого лекарственного вещества автоматы строятся со шнековыми, тарелочными, поршневыми, вакуумными или вибрационными дозаторами. В автоматах MG-2 (Италия) закрытые капсулы засыпают в бункер, из которого они поступают в блок питания и ориентации, имеющий 20 питательных трубок, расположенных по окружности. Ориентированные капсулы (донышко вниз, крышечка вверх) передаются в блок наполнителя, где они с помощью вакуума открываются, наполняются лекарственным веществом, закрываются и заклеиваются, а затем передаются для очистки снаружи от лекарственных веществ и полировки. Схема наполнения капсул представлена на рис. 11.6.

Покрытие капсул оболочками

В связи с расширением ассортимента лекарственных веществ, выпускаемых в капсулах, нередко встает вопрос о покрытии их специальными оболочками с целью локализации действия в кишечнике, защиты от кислой среды желудочного сока, а также предохранения слизистой желудка от раздражения. Имеется несколько способов получения капсул, растворимых в кишечнике: химическая модификация желатина для изготовления капсул (например, обработка формальдегидом); покрытие готовой желатиновой оболочки дополнительной с заданными свойствами (ацетилфта-лилцеллюлозой); введение в желатиновую оболочку веществ, устойчивых к желудочному соку (5-10% щелочной соли ацетилфталилцеллюлозы). Нередко используют пленочные покрытия для герметичности, влагоустойчивости, придания хорошего внешнего вида. С этой целью применяют ацетилированные моногли-цериды, поливинилацетат, кислоту стеариновую и др.

Рис. 11.6. Процесс заполнения капсул лекарственным веществом.

Контроль качества

При оценке качества капсул определяют среднюю массу, однородность дозирования, распадаемость, растворение.

При определении средней массы взвешивают 20 невскрытых капсул для определения их средней массы, затем - каждую отдельно и сравнивают с ней. Отклонение не должно превышать ±10%. Осторожно вскрывают те же 20 капсул, удаляют полностью все содержимое и взвешивают каждую оболочку. Для мягких капсул с жидким или пастообразным содержанием оболочку перед взвешиванием промывают эфиром или другим подходящим растворителем с последующим его удалением на воздухе. Определяют среднюю массу содержимого и, если нет других указаний в частных статьях, ее отклонение от содержимого каждой капсулы не должно превышать ±10%. В 2 капсулах допускается отклонение до ±25%. Если более 2, но не более 6 капсул имеют отклонения от средней массы в пределах 10-25%, то определяют содержание каждой из них и среднюю массу 60 капсул, взяв 40 дополнительно к первоначальному количеству. Не более 6 капсул из 60 могут иметь отклонения от средней массы более ±10% и не должно быть ни одной капсулы, имеющей отклонение более ±25%. Содержимое 20 или 60 капсул используют для количественного определения лекарственных веществ и других показателей, приведенных в частных статьях.

Определение однородности дозирования при содержании в капсуле 0,05 г и менее лекарственного вещества, испытание проводят согласно статье «Таблетки , если нет других указаний в частных статьях.

Определение распадаемости и растворения проводят согласно статье «Таблетки». Если нет других указаний в частных статьях, капсулы должны распадаться или растворяться в желудочно-кишечном тракте не дольше 20 мин. Серия считается удовлетворительной при растворении в воде не менее 75% действующего вещества (от содержания в лекарственной форме) за 45 мин, при перемешивании со скоростью 100 об/мин.

Упаковка должна быть плотно закрыта, предохранять от воздействия влаги.

Хранение - в условиях, обеспечивающих стабильность в течение установленного срока годности. Как правило, капсулы хранят в сухом, прохладном месте.

Номенклатура лекарственных средств, производимых отечественной промышленностью в виде капсул, ежегодно расширяется и включает свыше 20 наименований: левомицетин, линкомицин, оксоциллин, масло касторовое, экстракт папоротника мужского, раствор витамина А масляный, раствор витамина Е масляный, олиметин, бальзам Шостаковского (винилин), валидол, раствор нитроглицерина и др. Приведем несколько примеров.

Капсулы левомицетнна (Capsulae Laevo-mycetini) по 0,25 г выпускают в упаковке по 10 или 16 штук.

Капсулы линкомицина гидрохлорида (Capsulae Lincomycini hydrochloridi) по 0,25 г, выпускают в упаковке по 10 или 20 штук.

МИКРОКАПСУЛЫ

Микрокапсулы - мельчайшие частицы твердого, жидкого или газообразного вещества, покрытые оболочкой из полимерного или другого подходящего материала. Микрокапсулирование - технологический процесс упаковки этих частичек в индивидуальную оболочку.

Микрокапсулы имеют размеры от I до 500 мкм, содержание действующих веществ в них составляет от 15 до 99%. Частицы менее 1 мкм (нанокапсулы) предназначаются для парентерального введения.

Форма микрокапсул определяется агрегатным состоянием содержимого и методом получения: жидкие и газообразные лекарственные вещества придают шаровидную форму, твердые - овальную или неправильную геометрическую форму.

Микрокапсулированию подвергают целый ряд лекарственных веществ, в том числе витамины, ферменты, антибиотики, сердечно-сосудистые, снотворные, диагностические средства, которые затем выпускают в виде различных лекарственных форм: порошков, таблеток, капсул, суспензий, эмульсий и др. Основными целями этого процесса являются: маскировка вкуса и запаха лекарственных веществ, предохранение их от воздействия внешних факторов, предотвращение несовместимости, возможность выпуска жидких или газообразных веществ в удобной готовой лекарственной форме. Микрокапсулирование позволяет получить препараты с направленным действием и регулируемой скоростью выделения лекарственного вещества, что достигается нанесением оболочек, которым в зависимости от назначения, физико-химических показателей капсулируемого вещества можно придать необходимые свойства. В качестве материалов для оболочек, хорошо прилипающих к капсулируемому веществу, обеспечивающих герметичность, эластичность, определенную проницаемость, прочность и стабильность при хранении, используют большое количество натуральных и синтетических полимеров. Это водорастворимые соединения: желатин, гуммиарабик, крахмал, ПВП, К.МЦ, спирт поливиниловый. Из водонераство-римых соединений используют каучук, силиконы, этил-целлюлоза, ацетатцеллюлоза, полиэтилен, полипропилен, полиметакрилат, полиамид. Применяют также воски и липиды: парафин, спермацет, воск пчелиный, кислота стеариновая, кислота пальмитиновая. Из спиртов используют цетиловый, стеариловый, лаури-ловый. Применяют также и энтеросолюбильные соединения: шеллак, зеин, ацетофталат-, ацетобутират-, ацетосукцинат целлюлозы.

Методы микрокапсулирования

Их можно разделить на три основные группы: физические, физико-химические и химические.

Физические методы основаны на механическом нанесении оболочек на частицы лекарственного вещества. К физическим методам относятся: дражирование, распыление, диспергирование, напыление в псевдоожиженном слое.

Наиболее простым является метод дражирования, при котором однородные фракции кристаллов во вращающемся дражировальном котле покрываются раствором пленкообразователя. Толщина оболочки микрокапсул зависит от природы и концентрации пленкообразователя, скорости пульверизации раствора и температуры.

Рис. 11.7. Принцип работы системы для получения микрокапсул методом напыления в псевдоожиженном слое.

Объяснение в тексте.

Метод распыления используется при получении микрокапсул с твердым ядром и жировой оболочкой. Ядра лекарственного вещества суспендируют в растворе или расплаве жирового компонента и распыляют в распылительной сушилке. При этом частицы лекарственного вещества покрываются жидкими оболочками, которые затвердевают в результате испарения растворителя или охлаждения.

Микрокапсулы с твердым или жидким ядром лекарственного вещества часто получают методом диспергирования жидкости. Раствор пленкообразователя с диспергированным лекарственным веществом в виде капель или тонкой струи подается в сосуд с несмеши-вающейся жидкостью (часто масло). Раствор с помощью мешалки диспергируется на мелкие капельки, которые охлаждаются, затвердевают, их отделяют от масла, промывают и сушат.

Широко используют методы напыления в псевдоожиженном слое (рис. 11.7). Лекарственное вещество растворяют или эмульгируют при нагревании в смесителях в водном растворе пленкообразователя (1) и (2). Нагретую жидкость насосом (3) подают в распылительное устройство (4) и распыляют в камере (6) под действием сжатого воздуха или газа, поступающего из ресивера (5). В нижней части камеры находится псевдоожиженный слой порошка, который создается потоком воздуха, подаваемого под решетку (9). Отработанный воздух из камеры отводится через патрубок (7). Капельки жидкости, попадая в псевдоожиженный слой порошка, постепенно затвердевают и удаляются из камеры. В камере устанавливается горизонтальная мешалка с электронагревателем для более интенсивного перемешивания порошка, который подается из питающего бачка (8) насосом (9). Полученные микрокапсулы имеют правильную сферическую форму и одинаковый размер, который зависит от вязкости и поверхностного натяжения распыляемого раствора и характеристик применяемого устройства. В настоящее время имеется ряд усовершенствованных аппаратов, например, в которых кристаллы лекарственного вещества интенсивно перемешиваются во всем объеме аппарата и на них распыляется раствор пленкообразователя. При этом происходит моментальное отложение последнего на кристаллах и одновременное испарение растворителя.

Физико-химические методы основаны на разделении фаз, они позволяют заключить в оболочку вещество в любом агрегатном состоянии и получить микрокапсулы разными по размеру и свойствам пленок (толщина, пористость, эластичность и др.). Лекарственные вещества диспергируют в растворе или расплаве пленкообразователя. При изменении какого-либо параметра дисперсной системы (температура, состав, значение рН, введение химических добавок) добиваются образования мельчайших капелек - коацерватов (от лат. coacervare - сгребать в кучу) вокруг частиц диспергируемого вещества в виде «ожерелья». Коацерваты сливают. После затвердения отделяют получившиеся микрокапсулы от дисперсионной среды.

В настоящее время коацервацию рассматривают как процесс расслоения двух фаз, обогащенной и обедненной молекулами растворенного вещества. Фаза, более богатая растворенным веществом, выделяется в виде коацервата. Коацервация из раствора сопровождается сближением, концентрированием молекул в меньшем объеме, потерей ими воды и переходом в осадок. В зависимости от химического состава и характера сил взаимодействия между веществами она может быть простой и сложной. Простые коацер-ваты образуются при обезвоживании гидрофильных коллоидов, что приводит к снижению их растворимости. Например, капсулнруемое вещество (масла или растворенные в них вещества) эмульгируют при нагревании (50°С) в растворе желатина, добиваясь при этом размера капель в эмульсии 2-5 мкм. При постоянном перемешивании добавляют 20% водный раствор натрия сульфата. Дегидратирующие свойства натрия сульфата вызывают коацервацию желатина, образуя гетерогенную жидкую систему, состоящую из обогащенной и обедненной фаз. В частности, в 3% растворе желатина 2,02% его будет находиться в ко-ацерватном слое и 0,98% - в равновесной жидкости. С понижением температуры микрокапли коацервата концентрируются вокруг капель масла, образуя вначале «ожерелье», а затем покрывают их сплошной тонкой оболочкой, для застудневания которых смесь выливают в холодный раствор натрия сульфата (19°С). Микрокапсулы отфильтровывают, промывают. После чего они затвердевают при 37% воздействии водного раствора формалина или 25% глутарового раствора.

В настоящее время успешно применяют метод сложной коацервации, основанный на взаимодействии между положительными и отрицательными зарядами двух полимеров. Сложные коацерваты могут быть одно-, двух- и трехкомплексные. В однокомплексных коацерватах оба полимера относятся к одной и той же группе химических соединений и несут равное количество положительных и отрицательных зарядов, т. е. являются амфионами. Положительные заряды одного амфиона притягиваются к противоположному и наоборот.

В двух комплексных коацерватах оба полимера несут противоположные заряды: положительные макро-ионы - макрокатионы или отрицательные - макроанионы, Коацерваты возникают при взаимодействии двух противоположно заряженных ионов.

При образовании трехкомплексиых коацерватов участвуют амфион (макрокатион или макроанион) и микроион (катион или анион).

Для получения коацерватов используют и целый ряд других методов: испарение легколетучего растворителя в жидкой среде; затвердение пленкообразующего материала при охлаждении в жидкой среде и др.

Химические методы основаны на образовании оболочек вокруг ядер микрокапсулируемого вещества в результате полимеризации или поликонденсации пленкообразующих компонентов. Реакция идет на поверхности раздела двух фаз при определенных количественных соотношениях капсулируемого вещества и материала оболочки при определенных концентрациях полимера в растворе. Материал оболочки должен легко адсорбироваться на поверхности диспергированных частичек. Химические методы применяются для микро-капсулирования как твердых, так и жидких веществ. Размеры микрокапсул можно изменять в широком диапазоне, с содержанием капсулировапного вещества до 99%

В зависимости от целей, технологических возможностей, свойств капсулируемых веществ и полимерных материалов выбирают метод микрокапсулирования

Контрольные вопросы

1. Данте характеристику капсул и микрокапсул.

2. Какие виды капсул выпускает фармацевтическая промышленность?

3. Какими способами получают желатиновые капсулы'

4. Перечислите основные с годни технологического процесса получения жслатинозыч капсул Дайте анализ фактогюи. влияющих на качество капсул

5. Каковы принципы работы машин для получении капсул методами погружения, капельным и прессования

6. Какие требования предъявляет ГФ XI к капсулам и по каким показателям проводится контроль качества?

7. Перечислите лекарственные средстве!, выпускаемые о твердых и мягкич кппс^их

8. В чем состоит процесс мнкршелпеулнровання? Охпр^ктсрнз \ йте ociioBitLic методы микрокапеулпрованнн

9. Каковы перспективы развития производства к а;; суд н микро-капсул?

Глава 12

РАСТВОРЫ (SOLUTIONES)

Растворы - это жидкие гомогенные системы, состоящие из растворителя и одного или нескольких компонентов, распределенных в нем в виде ионов или молекул.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТВОРОВ

Растворы отличаются большим разнообразием свойств, состава, способов получения и назначения. Их изготавливают в основном на фармацевтических производствах Всесоюзного объединения «Союзфарма-ция». Отдельные растворы, технология которых предусматривает проведение химических реакций, получают на химико-фармацевтических заводах Министерства медицинской промышленности СССР (например, жидкость Бурова и др.).

Растворы имеют ряд преимуществ перед другими лекарственными формами, так как лекарственные вещества, находящиеся в виде ионов и молекул, быстрее всасываются в желудочно-кишечном тракте. Недостатками растворов являются большой объем, возможность гидролитических и микробиологических процессов, вызывающих быстрое разрушение готового продукта. Знания технологии растворов важны при изготовлении почти всех других лекарственных форм, где они являются полупродуктами или вспомогательными компонентами.

В зависимости от применяемого растворителя все многообразие растворов можно подразделить на следующие группы: водные (solutiones» aquosae seu liquo-res); спиртовые (solutiones spirituosae); глицериновые (solutiones glycerinatae); масляные (solutiones oleosae seu olea medicata); ароматные воды (aquae aromati-cae; aquae medicinales); сиропы (sirupt).

ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ

Получение растворов состоит из следующих стадий: подготовка или получение лекарственных веществ и растворителя, растворение, очистка раствора от механических включении, стандартизация, фасовка и упаковка.

Подготовка лекарственного вещества и растворителя включает такие операции как отвешивание, отмеривание по объему, измельчение, просеивание, фильтрование или процеживание некоторых растворителей, получение воды дистиллированной, этанола заданной концентрации. В технологии некоторых веществ используют химические реакции, например при получении алюминия ацетата основного и свинца ацетата основного. Участок подготовки оснащается дистилляторами, мерниками, мельницами, ситами, весами и т. д. Далее осуществляется стадия растворения.

Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 772; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!