II. Изучение нового материала.

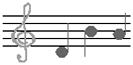

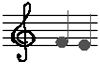

– Прочитайте стихотворение, используя ноты.

Обезьянка шла  мой,

мой,

С ветки скок на ветку.

Увидал барсук хромой  звую соседку.

звую соседку.

Эх,  шил тогда барсук, трусость пе

шил тогда барсук, трусость пе  ,

,

Ухвачусь-ка я за сук, зря меня учили?

Но такая уж была барсукова  ,

,

Что упал он со ствола, за  вев от боли.

вев от боли.

Долго ныл и слёзы лил бедный от бес  лия,

лия,

Что на 5 минут забыл, как его  лия.

лия.

– Сегодня мы познакомимся с произведением Л. Яхнина «Музыка леса».

Учащиеся читают стихотворение.

– С чем герой стихотворения сравнивает белку? (Белку герой сравнивает с рыжей метелкой.) Как называет стрекоз? а паутину? а стрекот кузнечика? (Стрекоз герой называет цветными крестиками, паутину – сачком, а стрекот кузнечика – музыкой.) Какое открытие сделал герой этого стихотворения? Зачитайте отрывок из произведения. (Последняя часть стихотворения: «Я думал, что средь бела дня / Один в лесу бродил. / Но целый мир вокруг меня / Летал, трудился, жил».)

– Герой обнаружил, что он в лесу не один, что вокруг него – целый мир. Мог ли такое открытие сделать человек, который не любит природу, не умеет ее наблюдать? (Такое открытие мог сделать только очень наблюдательный, любящий природу человек.) Подтвердите свое мнение. (То, что герой стихотворения именно такой, подтверждает его чуткость к лесным звукам. Он услышал и узнал стрекот кузнечика, крики грачей, его способность замечать то, что не сразу бросается в глаза. Он заметил промелькнувшую мимо белку, пролетающую пчелу, мелькающих стрекоз. Он разглядел паучка на паутинке, мышку в норке.)

– Название стихотворения выражает его ТЕМУ или его основную МЫСЛЬ? (Тема стихотворения – это прогулка героя по лесу. А основная мысль – это то, что внимательному, любящему взгляду открывается нечто чудесное. Человек, наделенный таким взглядом, способен услышать музыку леса. Поэтому название стихотворения выражает его основную мысль, а не тему.)

III. Итог урока.

– С каким произведением познакомились? Кто автор?

Урок 104

Ю. Коваль. «Три сойки». Поход в «Музейный дом».

Иллюстрация А. Дюрера «Заяц»

Цель: учить ориентироваться в тексте, выделять средства художественной выразительности, находить сравнения, работать с иллюстрациями.

Ход урока

I. Речевая разминка.

– Прочитайте скороговорку сначала медленно, четко произнося слова, затем наращивая темп:

К Габсбургам из Страсбурга.

II. Изучение нового материала.

Учитель знакомит учащихся с творчеством автора.

Юрий Иосифович Коваль родился 9 февраля 1938 г. в Москве. Учился на филологическом факультете Московского государственного педагогического института имени Ленина. Здесь он встретился и подружился с Юлием Кимом, Юрием Визбором, Адой Якушевой, с будущим театральным режиссером Петром Фоменко и будущим детским поэтом Юрием Ряшенцевым. Во время учебы Коваль серьезно увлекся авторской песней (стал виртуозным гитаристом), а также искусством фрески, мозаики, скульптуры, рисунком и живописью (получил второй диплом – учителя рисования). Впоследствии он не только иллюстрировал свои книги, но был участником художественных выставок. Первые публикации Коваля появились в институтской газете.

После окончания института (1960) Коваль работал учителем русского языка и литературы, истории, рисования в сельской школе в Татарии. Он сам сочинял стихотворные тексты для диктантов.

Постепенно Коваль начинает все более профессионализироваться как художник и литератор. В журналах «Мурзилка», «Пионер», «Смена», «Огонек» публикуются его стихи и рассказы для детей.

При жизни Коваля было опубликовано около тридцати его книг, в основном детских. Наиболее известные из них – «Приключения Васи Куролесова» (1971), «Кепка с карасями» (1974), «Недопесок» (1975), «Пять похищенных монахов» (1977), «Полынные сказки» (1987). Подлинными произведениями искусства стали издания, сделанные совместно с художницей Татьяной Мавриной. По сценариям Коваля сняты два художественных и более десятка анимационных фильмов.

Коваль был награжден дипломом А. Гайдара (1983), почетным дипломом IBBY – Международного совета по детской и юношеской литературе (1986, за книгу «Самая легкая лодка в мире»), дважды был лауреатом Всесоюзного конкурса на лучшее произведение для детей (1972, 1987). Однако, по словам друга Коваля, поэтессы Татьяны Бек, его «всю жизнь истязали редакторы и цензоры»; это касалось и детских книг.

Учащиеся читают произведение по цепочке.

– Вам приходилось когда-нибудь видеть соек, слышать, как они «поют»? (Свободные высказывания учащихся.) Внешность соек соответствует их голосу? Или совсем не соответствует? Если вы видели соек, расскажите о своих впечатлениях.

– Отметьте повторяющиеся сочетания резких звуков в следующем отрывке. («Зр», «гр», «тр», «бр».) Какие слова – названия действий говорят о том, что сойки пели громко? (Кричать, орать, трещать, драть горло.) Найдите в тексте все сравнения и выражения, которыми пользуется писатель, чтобы рассказать о пении соек. («Когда в лесу кричит сойка, мне кажется, что огромная еловая шишка трется о сосновую кору». «...А уж голос, как у граблей, – скрип да хрип».) Какие слова слышатся автору в пении соек? Проследите, какие звуки в них повторяются. (Эти слова передают резкие сочетания звуков: шишка трется о кору со звуком «тр»; грабли издают скрипящие и хрипящие звуки: «скр», «хр».)

– Чем должен обладать человек, чтобы понимать речь животных? «Кот говорит: “Любовью к природе”. Миша говорит: ”Воображением”». А вы как думаете? Вам понравилось, как Юрий Коваль расшифровал разговор соек? (Чтобы понимать речь животных, человек должен любить природу и обладать воображением.)

– Заинтересованное, внимательное отношение к природе позволяет услышать голоса зверей и птиц, прислушаться к ним, а воображение помогает представить, что именно и о чем говорят животные. Юрий Коваль наделен и внимательным любовным взглядом на окружающий мир, и развитым воображением. Именно поэтому его описания и сравнения очень точны и интересны.

– Сходите в «Музейный Дом». Найдите зайца, нарисованного художником Альбрехтом Дюрером. Вы помните название другой его работы? (Картина «Травы».) В какое время года художник писал зайца? Обратите внимание на окраску шубки зайца. (У зайца «летняя» – серо-коричневая, пестренькая окраска.)

– Где он писал зайца: на улице или в комнате? Всмотритесь: в зрачке у зайца отражается оконная рама. (Художник изображает зайца на нейтральном фоне, но, судя по отраженному в зрачке зайца переплету окна, заяц находится в комнате.)

– Как вы думаете, заяц спокоен или напуган? Посмотрите внимательно на то, как подобраны его лапки, как он держит ушки. (По тому, как сложены передние лапки, как раздвинуты уши и одно чуть-чуть наклонено в сторону, можно сказать, что заяц находится в состоянии напряжения, что ему неуютно.)

– Разная ли шерстка у зайца на ушках, на лапках, на боку, груди, спинке? Где она короткая и бархатистая? (Самая короткая и бархатистая на ощупь шерстка – на ушках.) Где пожестче? (На лапках шерсть пожестче.) Где самая длинная? (Самая длинная – на его спинке.) Где самая пушистая? (Самая пушистая шерсть у этого зайца на боках.) Где самая пестрая? (Самая пестрая, похожая по окраске на птичье оперение, – на его спинке.)

– Можно ли сказать, что художник Дюрер любит мир природы? (Только художник, который любит мир природы, мог настолько внимательно рассмотреть зайца, так детально прописать его шерстку, передать его состояние.)

III. Итог урока.

– С какими произведениями познакомились? Кто автор?

Урок 105

Р. Сеф. «Добрый человек». Л. Яхнин. «Пустяки»

Цель : учить анализировать характер и мотив поведения героев.

Ход урока

I. Речевая разминка.

– Прочитайте скороговорку на доске начала медленно, четко произнося слова, затем наращивая темп:

Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревами на ветке.

Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 671; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!