ГЛАВА 3. УЧЕНИЕ О ВНУТРЕННОСТЯХ 9 страница

membrana synovialis, выделяющую в полость сустава особую клейкую, смазывающую суставные поверхности костей синовиальную жидкость (синовию), synovia; суставная полость, cavum arliculare, представляет собой щелевидное пространство между суставными поверхностями сочленяющихся костей, замкнутое со всех сторон суставной сумкой. Кроме описанных четырех основных образований, имеются еще так называемые вспомогательные образования. К ним относят: связки, ligamenta, — это плотные пучки волокнистой соединительной ткани, располагающиеся в толще или поверх фиброзной мембраны капсулы, иногда внутри полости сустава между суставными поверхностями; поэтому их и делят на внесуставные связки, ligg. extracapsu- laria, и внутрисуставные связки, ligg. inlracapsularia; в некоторых суставах имеются суставные диски, disci articulares, и суставные мениски, menisci articulares, хрящевые пластинки, вклинивающиеся между суставными поверхностями костей и дополняющие соответствие (конгруент- ность) суставных поверхностей.

| ТИПЫ СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ |

| шов ■ н ел одв1*1 жн ое со о ди нение |

|

|

| сустав - rtiirtyrtiiftjSiniKmbn подвижное соединение соединенна |

Различают движения в суставах по отношению к трем взаимно перпендикулярным осям: вокруг фронтальной (горизонтальной) оси — сгибание (flexio) и разгибание (extensio); вокруг

сагиттальной оси — приведение (adductio) и отведение (abductio); вокруг вертикальной оси — вращательное движение (rotatio). Вращательное движение конечностями производится как кнутри (pronatio), так и кнаружи (supinatio). В шаровидных суставах, кроме указанных движений, возможно еще круговое движение (circumductio), при котором вершина центра вращения соответствует шаровидному суставу, а периферия описывает основание конуса. Суставы, в которых движение происходит вокруг одной оси, называются одноосными; суставы, в которых движение происходит вокруг двух осей, — двуосными и, наконец, есть группа трехосных и многоосных суставов, в которых возможны движения вокруг трех или многих осей.

|

|

|

Многоосному суставу соответствует шаровидная суставная поверхность; суставы этой группы называются шаровидными, articulatio spheroidea, или чашеобразными, articulatio coty- lica. К группе трехосных суставов также относят суставы с плоскими суставными поверхностями, позволяющими движение во всех трех направлениях, но с весьма ограниченным размахом — малоподвижные, плоские суставы, articulatio plana (плоская суставная поверхность в данном случае рассматривается как малый отрезок шара большого диаметра). К двуосным суставам относят: эллипсовидный сустав, articulatio ellipsoidea, и седловидный, articulatio sellaris. Одноосные суставы в зависимости от положения их единственной оси подразделяются на два вида: сустав, в котором движение (сгибание и разгибание) происходит вокруг фронтальной оси — шарнирный, или блоковидный, сустав, ginglymus, и разновидность его — винтообразный сустав; сустав, в котором движение (вращение) совершается вокруг вертикальной оси, — цилиндрический сустав, articulatio trochoidea.

|

|

|

У новорожденного определяются почти все элементы, которые имеются в суставах у взрослого. Одной из особенностей черепа новорожденного являются роднички, fonticuli cranii. Они представляют собой неокостеневшие участки перепончатого черепа (desmocranium), расположенные в местах образования ряда будущих швов. К моменту рождения между костями остаются участки перепончатого черепа в виде узких полос и более широких пространств — родничков, которые вследствие своей эластичности могут в зависимости от состояния внутри - черепного давления то западать, то выпячиваться, в связи с чем они и получили свое наимено - вение. На черепе новорожденного различают 6 родничков, два из них парные и два непарные. К непарным относятся передний родничок, fonticulus anterior, и задний родничок, fonticulus posterior, к парным — клиновидный, fonticulus sphenoidalis, и сосцевидный, fonticulus mastoid- deus. Передний родничок, fonticulus anterior, имеет чаще форму ромба, расположенного у места схождения швов — сагиттального, венечного и метопического. Родничок сохраняется до 2 лет и к концу второго года окостеневает. Задний родничок, fonticulus posterior, треугольной формы, располагается у места присоединения сагиттального шва к ламбдовидному; он окостеневает в начале первого года жизни. Клиновидный родничок, fonticulus sphenoidalis, парный, залегает в переднем отделе боковых поверхностей черепа, между лобной и теменной костями спереди и сверху и большим крылом клиновидной кости и чешуйчатой частью височной кости снизу. Этот родничок закрывается вскоре после рождения, иногда к концу внутриутробного периода. Сосцевидный родничок, fonticulus mastoideus, расположен позади предыдущего, у места соединения затылочной чешуи, теменной кости и сосцевидного отростка височной кости; окостеневает, как и предыдущий. Остатки перепончатого черепа допускают значительное смещение костей черепа во время родов, что облегчает проход головки через узкие места родовых путей.

|

|

|

После рождения наиболее активным фактором, обусловливающим дальнейшее формирование сустава, являются мышцы, действующие на данный сустав, т.е. работа сустава. Можно отметить особенности некоторых элементов ряда суставов. Так, в плечевом и тазобедренном суставах слабо выражена суставная губа и недостаточно углублена суставная впадина. Сустав - ная капсула относительно утолщена. Среди суставов кисти можно отметить также некоторые возрастные особенности. Суставной диск в дистальном лучелоктевом суставе у новорожденного еще не сформирован, а суставной диск в височно-нижнечелюстном суставе у новорожденного очень близко напоминает этот диск у взрослого, что обусловлено функциональными

|

|

|

различиями между указанными суставами. Развитие соединений костей непосредственно зави - сит от формирования костных и соединительнотканных образований и мышечной ткани.

Соединения костей туловища.

Отдельные позвонки посредством различных соединений связываются между собой и образуют позвоночный столб, colwnna vertebralis.

Этими соединениями являются (рис. 47-52):

1. межпозвоночные диски, disci intervertebrales, соединяющие между собой тела позвонков;

2. соединения, образующиеся между дугами и отростками смежных позвонков, дугоотростчатые соединения, juncturae zygapophyseales:

3. связки, натянутые между телами, дугами и отростками позвонков, связки позвоночного столба, ligg. columnae vertebralis.

|

Рисунок 47. Соединения позвонков.Сагиттальный распил на уровне двух поясничных позвонков. 1 - тело позвонка; 2 - студенистое ядро межпозвоночного диска; 3 - передняя продольная связка; 4 - фиброзное кольцо межпозвоночного диска; 5 - верхний суставной отросток поясничного позвонка; 6 - задняя продольная связка; 7 - межпозвоночное отверстие; 8 - желтая связка; 9 - суставная капсула дугоотростчатого (межпозвоночного) сустава; 10 - межостистая связка; 11 - надостистая связка. |

|

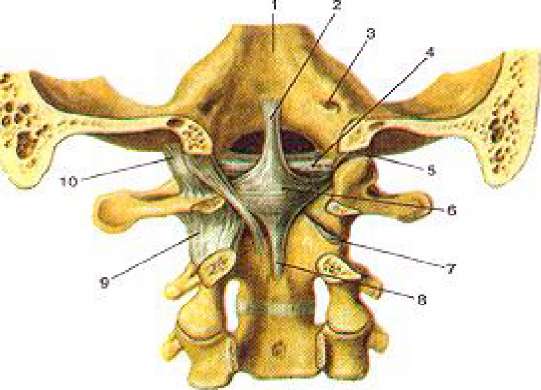

Рисунок 48. Атланто-затылочный и атланто-осевые суставы (articulatio atlanto- occipitalis et articulationes atlantoaxialis). Вид спереди (со стороны позвоночного канала). Твердая мозговая оболочка и покровная мембрана удалены. 1 - затылочная кость; 2 - продольные пучки крестообразной связки атланта; 3 - канал подъязычного нерва (подъязычный канал); 4 - крыловидная связка; 5 - суставная щель атланто-затылочного сустава; 6 -крестообразная связка атланта; 7 - суставная щель бокового атланто-осевого сустава; 8 - продольные пучки крестообразной связки атланта; 9 - капсула атланто-затылочного сустава. |

|

|

| Рисунок 49. Срединный атланто-осевой сустав (articulatio atlantoaxialis mediana). Вид сверху. 1 - задний бугорок атланта; 2 - позвоночное отверстие; 3 - верхняя суставная ямка (атланта); 4 - отверстие поперечного отростка атланта; 5 - поперечная связка атланта; 6 - срединный атланто-осевой сустав (задняя часть); 7 - зуб осевого позвонка; 8 - срединный ат- ланто-осевой сустав (передняя часть); 9 - передний бугорок атланта; 10 - крыловидная связка.

|

Рисунок 50. Срединный атланто-осевой сустав (articulatio allantoaxialis mediana). Сагиттальный разрез. 1 - передняя продольная связка; 2 - тело осевого позвонка; 3 - поперечная связка атланта; 4 - атланто-осевой сустав (задняя часть); 5 - атланто-осевой сустав (передняя часть); 6 - зуб осевого позвонка; 7 - передняя дуга атланта; 8 - связка верхушки зуба; 9 - передняя атланто-затылочная мембрана; 10 - покровная мембрана; 11 - позвоночная артерия; 12 - твердая мозговая оболочка; 13 - затылочная кость(чешуя); 14 - задняя дуга атланта; 15 -1 и II спинномозговые нервы.

-г е

|

|

Рисунок 51. Реберно-позвоночные суставы (articulationescostovertebralis). Поперечный разрез через позвоночный столб на уровне VI грудного позвонка. 1 -тело VI грудного позвонка; 2 - лучистая связка головки ребра; 3 - сустав головки ребра; 4 - головка ребра; 5 - медиальная реберно-иомеречная связка; 6 - бугорок ребра; 7 - реберно-поперечный сустав; 8 - поперечный отросток VII грудного позвонка; 9 - позвоночное отверстие; 10 - желтая связка; 11 - задняя продольная связка; 12 - верхний суставной отросток VI грудного позвонка; 13 - реберно- поперечный сустав; 14 - реберно-поперечная связка; 15 - медиальная реберно-поперечная связка; 16 - лучистая связка головки ребра; 17 - передняя продольная связка.

|

|

Рисунок 52. Связки реберно-позвоночных суставов. Вид сбоку. 1 - верхняя реберная ямка; 2 - верхний суставной отросток грудного позвонка; 3 - реберная ямка поперечного отростка; 4 - межпоперечная связка; 5 - лучистая связка головки ребра; 6 - реберно-поперечные отверстия; 7 - верхняя реберно-поперечная связка; 8 - межпозвоночные диски; 9 - передняя продольная связка.

Межпозвоночные диски (хрящи) залегают между телами двух смежных позвонков на протяжении шейного, грудного и поясничного отделов позвоночного столба. Межпозвоночный диск, discus intervertebralis, относится к группе волокнистых хрящей. В нем различают: периферическую часть — фиброзное кольцо, anulus fibrosus, и центрально расположенное студенистое ядро, nucleus pulposus. В ориентации коллагеновых волокон, образующих anulus fibrosus, имеется три направления: концентрическое, косое (перекрещивающееся) и спиралевидное. Все они теряются своими концами в надкостнице тел позвонков. Центральная часть межпозвоночного диска, nucleus pulposus, очень упруга и является своебразной пружинящей прослойкой, которая при наклонах позвоночника смещается в сторону разгибания. На разрезе межпозвоночного диска студенистое ядро, сдавленное при нормальных условиях, выступает над поверхностью фиброзного кольца. Межпозвоночный диск срастается с гиалиновым хрящом, покрывающим обращенные одна к другой поверхности тел позвонка, и по форме своей соответствует форме тел позвонков. Между атлантом и осевым позвонком межпозвоночного диска нет. Толщина дисков неодинакова и постепенно увеличивается в сторону нижнего отдела позвоночного столба, причем диски шейного и поясничного отделов позвоночного столба спереди несколько толще, чем сзади. В средней части грудного отдела позвоночного столба диски значительно тоньше, чем в выше- и нижележащих отделах. Хрящевой отдел составляет четверть длины всего позвоночного столба.

Дугоотростчатое соединение, junctura zygapophysealis, образуется между верхним суставным отростком, processus articularis superior, нижележащего позвонка и нижним суставным отростком, processus articularis inferior, вышележащего позвонка. Суставная капсула, capsula articularis, укрепляется по краю суставного хряща. Суставная полость, cavum articulare, располагается соответственно положению и направлению суставных поверхностей, приближаясь в шейном отделе к горизонтальной плоскости, в грудном отделе — к фронтальной и в поясничном отделе - к сагиттальной плоскости. Дугоотростчатые соединения относятся в шейном и грудном отделах позвоночного столба к плоским суставам, в поясничном — к цилиндрическим. Функционально их относят к группе малоподвижных суставов. Симметричные дугоотростчатые соединения являются комбинированными сочленениями, т.е. такими, у которых движение в одном суставе обязательно влечет за собой смещение и в другом, так как оба сустава являются образованиями суставных отростков на одной и той же кости

Крестцово-копчиковое соединение, junctura sacrococcygea, залегает между телами V крестцового и I копчикового позвонков; крестцово-копчиковый синхондроз содержит небольшую полость в межпозвоночном диске. Этот синхондроз укрепляется следующими связками.

1. Латеральная крестцово-копчиковая связка, lig. sacrococcygeum laterals, натягивается между поперечными отростками последнего крестцового и I копчикового позвонков и является продолжением lig. intertransversaria.

2. Вентральная крестцово-копчиковая связка, lig. sacrococcygeum ventrale, является продолжением lig. longitudinale anterius и состоит из двух пучков, располагающихся на передней поверхности крестцово-копчикового сочленения; по ходу волокна этих пучков перекрещиваются.

3. Поверхностная дорсальная крестцово-копчиковая связка, lig. sacrococcygeum dorsale superficiale, натягивается между задней поверхностью копчика и боковыми стенками входа в крестцовый канал, прикрывая его щель. Она соответствует желтым и надостистым связкам позвоночного столба.

4. Глубокая дорсальная крестцово-копчиковая связка, lig. sacrococcygeum dorsale profundum, является продолжением lig. longitudinale posterius

Атланто-затылочный сустав, articulatio atlantooccipitalis, парный; он образуется суставной поверхностью затылочных мыщелков, condyli occipilales, и верхней суставной ямкой атланта, fovea artkularis superior. Продольные оси суставных поверхностей затылочной кости и атланта несколько сходятся кпереди. Суставные поверхности затылочной кости короче суставных поверхностей атланта. Суставная капсула прикрепляется по краю суставных хрящей. По форме суставных поверхностей этот сустав относится к группе эллипсовидных суставов, articulatio ellipsoidea. В обоих, правом и левом, суставах, имеющих отдельные суставные капсулы, движения совершаются одновременно, т.е. они образуют один комбинированный сустав; возможны кивательные (сгибания вперед и назад) и незначительные боковые движения головы.

1. Передняя атланто-затылочная мембрана, membrana atlantooccipitalis anterior, натягивается на протяжении всей щели между передним краем большого затылочного отверстия и верхним краем передней дуги атланта; срастается с верхним концом lig. longitudinale anterius.

2. Задняя атланто-затылочная мембрана, membrana atlantooccipitalis posterior, располагается между задним краем большого затылочного отверстия и верхним краем задней дуги атланта. В переднем отделе она имеет отверстие, через которое проходят сосуды и нервы. Эта перепонка является измененной желтой связкой. При сочленении атланта и осевого позвонка образуются три сустава: два парных и один непарный.

1. Боковой атланто-осевой сустав, articulatio atlantoaxialis lateralis, парный комбинированный сустав, образуется верхними суставными поверхностями осевого позвонка и нижними суставными поверхностями атланта. Он принадлежит к типу малоподвижных суставов, так как суставные поверхности его плоски и ровны. В этом суставе происходит скольжение во всех направлениях суставных поверхностей атланта по отношению к осевому позвонку.

2. Срединный атланто-осевой сустав, articulatio atlantoaxialis mediana, образуется между задней поверхностью передней дуги атланта (fovea dentis) и зубом осевого позвонка. Кроме того, задняя суставная поверхность зуба образует сустав с поперечной связкой атланта. Суставы зуба относятся к группе цилиндрических и в них возможно вращение атланта вместе с головой вокруг вертикальной оси зуба осевою позвонка, т.е. повороты головы вправо и влево. К связочному аппарату описанных двух суставов относятся:

1. Покровная мембрана, membrana tectoria, которая представляет собой широкую, довольно плотную, волокнистую пластинку, натянутую от переднего края большого затылочного отверстия к телу осевого позвонка. Эта перепонка называется покровной, потому что она покрывает сзади (со стороны позвоночного канала) зуб, поперечную связку атланта и другие образования этого сустава. Ее рассматривают как часть задней продольной связки позвоночного столба.

2. Крестообразная связка атланта, lig. cruciforme atlantis, состоит из двух пучков: продольного и поперечного. Поперечный пучок представляет собой плотный соединительнотканный тяж, натянутый между внутренними частями massa lateralis atlantis. Он прилежит к задней суставной поверхности зуба осевого позвонка и укрепляет его. Пучок этот называется поперечной связкой атланта, lig. transversum atlantis. Продольный пучок, fasciculus longitudinalis, состоит из двух, верхней и нижней, ножек. Верхняя ножка идет от средней части поперечной связки атланта и достигает передней поверхности большого затылочного отверстия. Нижняя ножка, которая также начинается от средней частей поперечной связки, направляется вниз и прикрепляется на задней поверхности тела осевого позвонка.

3. Связка верхушки зуба, lig.apicis dentis, протягивается между верхушкой зуба осевого позвонка и средней частью переднего края большого затылочного отверстия. Эту связку рассматривают как рудимент спинной струны, chorda dorsalis.

4. Крыловидные связки, ligg. alaria, образованы пучками соединительнотканных волокон, натянутых между боковыми поверхностями зуба осевого позвонка и внутренними поверхностями затылочных мыщелков, condyli occipilales.

Связки позвоночного столба, ligg. columnae vertebralis, подразделяются на группу длинных и коротких связок.

К группе длинных связок позвоночного столба относятся следующие:

1. Передняя продольная связка, lig. longitudinale anterius, проходит вдоль передней и отчасти боковых поверхностей тел позвонков на протяжении от переднего бугорка атланта до крестца, где она теряется в надкостнице I и II крестцовых позвонков. Передняя продольная связка в нижних отделах позвоночного столба значительно шире и крепче; она рыхло соединяется с телами позвонков и плотно - с межпозвоночными хрящами, так как вплетена в покрывающую их надхрящницу; по бокам позвонков она продолжается в их надкостницу. Глубокие слои пучков этой связки несколько короче поверхностных, в силу чего они соединяют между собой прилежащие позвонки, а поверхностные, более длинные пучки залегают на протяжении 4-5 позвонков. Передняя продольная связка ограничивает чрезмерное разгибание позвоночного столба. Задняя продольная связка, lig. longitudinale posterius, располагается на задней поверхности тел позвонков в позвоночном канале, canalis vertebralis. Она берет свое начало на задней поверхности осевого позвонка, а на уровне двух верхних шейных позвонков продолжается в покровную мембрану, membrana tectoria. Книзу эта связка достигает начального отдела крестцового канала. Задняя продольная связка в противоположность передней в верхнем отделе позвоночного столба более широка, чем в нижнем. Она прочно сращена с межпозвоночными дисками, на уровне которых она несколько шире, чем на уровне тел позвонков. С телами позвонков она соединяется рыхло, причем в прослойке соединительной ткани между связкой и телом позвонка залегает венозное сплетение. Поверхностные пучки этой связки, как и в передней продольной связке, длиннее глубоких

Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 373; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!