ГЛАВА 3. УЧЕНИЕ О ВНУТРЕННОСТЯХ 6 страница

|

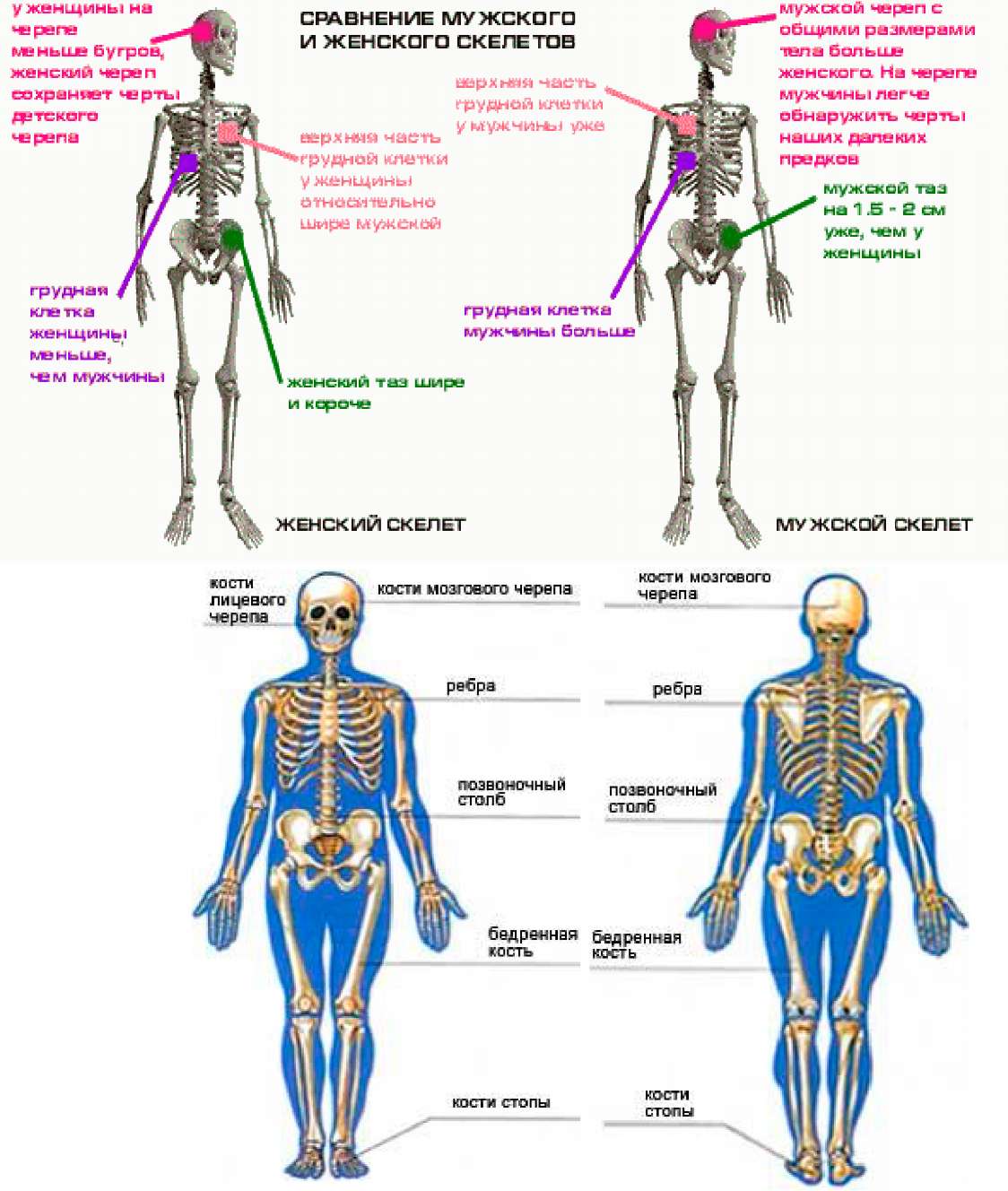

Рисунок 7. Скелет человека. Если у детей 7-9 лет пачки импульсов выражены нечетко, часто отмечается непрекращающаяся электрическая активность, то по мере роста и развития ребенка участки повышенной активности все более разделяются интервалами, на протяжении которых биопотенциалы не регистрируются. Это указывает на то, что с возрастом повышается уровень функционирования двигательного аппарата. По мере роста и развития ребенка происходит концентрация нервных процессов и повышение лабильности мышц. Одной из важных характеристик мышечной работоспособности является ее восстановление после физической нагрузки. Изучение этого вопроса представляет не только чисто теоретический интерес, но имеет и большое практическое значение для обоснования рационального режима деятельности и отдыха. По мере старения организма работоспособность мышц уменьшается. Наиболее общую характеристику возрастной эволюции двигательной деятельности мышц может дать изучение степени развития двигательных качеств: силы, скорости, выносливости. |

Мышцы, которых более 600, покрывают скелет и совместно с костями и их соединениями делают возможным движение, однако некоторые из них, например мышцы вен и артерий, обеспечивающих ток крови, нагнетаемой сердцем, выполняют функции, не связанные с двигательным аппаратом.

|

Рисунок 8. Мышцы человека. |

2.1. СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА.

|

|

|

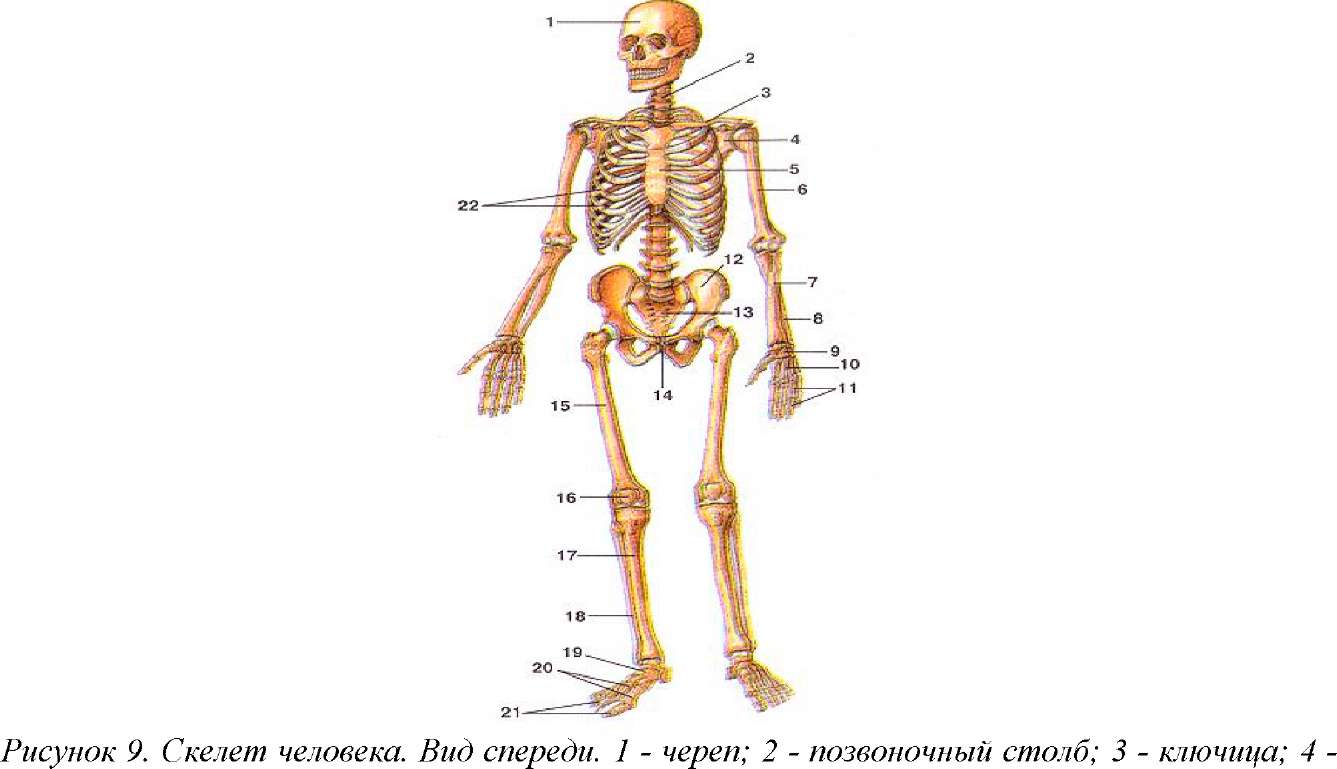

Кости, ossa, являются твердой опорой мягких тканей тела и рычагами, перемещающимися силой сокращения мышц. Кости в целом теле образуют его скелет, skeletum* s. Skeleton (рис. 9,

| * Латинский алфавит и правила чтения латинских слов приведены в Приложении 1. |

10).

|

лопатка; 5 - грудина; 6 - плечевая кость; 7 - лучевая кость; 8 - локтевая кость; 9 - кости запястья; 10 - кости пясти; 11 - фаланги пальцев кисти; 12 - тазовая кость; 13 - крестец; 14 - лобковый симфиз; 15 - бедренная кость; 16 - надколенник; 17 - большеберцовая кость; 18 - малоберцовая кость; 19 - кости предплюсны; 20 - кости плюсны; 21 - фаланги пальцев стопы; 22 - ребра (грудная клетка). |

|

|

Рисунок 10. Скелет человека. Вид сзади. 1 - череп; 2 - позвоночный столб; 3 - лопатка; 4 - плечевая кость; 5 - локтевая кость; 6 - лучевая кость; 7 - кости запястья; 8 - кости пясти; 9 - фаланги пальцев кисти; 10 - тазовая кость; 11 - бедренная кость; 12 - большеберцовая кость; 13 - малоберцовая кость; 14 - кости стопы; 15 - кости предплюсны; 16 - кости плюсны; 17 - фаланги пальцев стопы; 18 - крестец; 19 - ребра (грудная клетка).

Костная ткань. Кости скелета человека образованы костной тканью — разновидностью соединительной ткани. Костная ткань снабжена нервами и кровеносными сосудами. Клетки ее имеют отростки. Межклеточное вещество составляет 2/3 костной ткани. Оно твердое и плот - ное, по своим свойствам напоминает камень. Костные клетки и их отростки окружены мель - чайшими «канальцами», заполненными межклеточной жидкостью. Через межклеточную жидкость канальцев происходит питание и дыхание костных клеток.

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 11. Строение кости. |

Строение костей. Величина и форма костей скелета человека различны. Кости могут быть длинными и короткими.

Длинные кости называют также трубчатыми. Они полые. Такое строение длинных костей обеспечивает одновременно их прочность и легкость. Известно, что металлическая или пластмассовая трубка почти так же прочна, как равный ей по длине и диаметру сплошной стержень из того же материала. В полостях трубчатых костей находится соединительная ткань, богатая жиром, — желтый костный мозг. Головки трубчатых костей образованы губчатым веществом. Пластинки костной ткани перекрещиваются в направлениях, по которым кости испытывают наибольшее растяжение или сжатие. Такое строение губчатого вещества также обеспечивает прочность и легкость костей. Промежутки между костными пластинками заполнены красным костным мозгом, который является кроветворным органом.

|

|

|

Короткие кости образованы в основном губчатым веществом. Такое же строение имеют плоские кости, например лопатки, ребра.

Поверхность костей покрыта надкостницей. Это тонкий, но плотный слой соединительной ткани, сросшийся с костью. В надкостнице проходят кровеносные сосуды и нервы. Концы костей, покрытые хрящом, не имеют надкостницы.

Рост костей. В детстве и юности кости людей растут в длину и толщину. Формирование скелета заканчивается к 22-25 годам. Рост кости в толщину связан с тем, что клетки внутренней поверхности надкостницы делятся. При этом на поверхности кости образуются новые слои клеток, а вокруг этих клеток — межклеточное вещество.

В длину кости растут за счет деления клеток хрящевой ткани, покрывающей концы костей.

Рост костей регулируют биологически активные вещества, например гормон роста, выделяемый гипофизом. При недостаточном количестве этого гормона ребенок растет очень медленно. Такие люди вырастают не выше детей 5-6-летнего возраста. Это карлики. Если в детстве гипофиз "вырабатывает слишком много гормона роста, вырастает великан — человек ростом до 2 м и выше (рис. 12).

При усилении функции гипофиза у взрослого человека непропорционально разрастаются некоторые части тела, например пальцы рук, ног, нос.

|

|

|

У взрослых кости не удлиняются и не утолщаются, но замена старого ^'костного вещества новым продолжается всю жизнь. Костное вещество способно перестраиваться под влиянием нагрузки, действующей на скелет. Рисунок 12. Например, кости больших пальцев стопы, на которые опирается балерина,

утолщены, их масса облегчена благодаря расширению внутренней полости.

Чем больше нагрузка на скелет, тем активнее идут процессы обновления и тем прочнее костное вещество. Правильно организованный физический труд, занятия физкультурой в то время, когда скелет еще только формируется, способствуют его развитию и укреплению.

Состав кости. Кости образованы органическими и неорганическими веществами. Значение минеральных и органических веществ легко выяснить, проделав простой опыт. Если долго прокаливать кость, то из нее удаляется вода, а органические соединения сгорают. Когда это делают осторожно, кость не теряет своей формы, но становится настолько хрупкой, что при прикосновении рассыпается на мелкие, твердые частицы, состоящие из неорганических

веществ. Неорганические вещества придают костям твердость.

Можно удалить из кости и неорганические соединения — 1ек;ым[шш|шш1шт!1н KtH'i 1. карбонат и фосфат кальция. Для этого кость выдерживают в —. д течение суток в 10-процентном растворе НС1. Соли кальция

— — постепенно растворяются, и кость становится настолько гибкой,

нчрмштьмяц к<к"тк что ее можно завязать в узел (рис. 13). Органические соединения

придают кости гибкость и упругость.

Рисунок 13. Сочетание твердости неорганических соединений с упругостью

| ruraliTiiiM и кар-нтковоеть |

|

|

органических обеспечивает прочность костей. Наиболее прочные кости взрослого, но не старого человека.

Кость покрыта снаружи надкостницей, periosteum. В ней различают два слоя — наружный и внутренний. Наружный, фиброзный слой богаче кровеносными сосудами и нервами, чем внутренний. В фиброзном слое имеются также сеть лимфатических капилляров и лимфатические сосуды, а, кроме того, нервы кости, которые проходят через питательные отверстия, foramina nutricia. Внутренний, костеобразующий (остеогенный) слой богат клетками (остеобластами), формирующими кость. Надкостницей не покрыты лишь суставные поверхности, facies articulares, кости; их покрывает суставной хрящ, cartilago arlicularis. По форме различают длинные кости, ossa longa, короткие, ossa brevia, плоские, ossa plana. Ряд костей имеет внутри наполненную воздухом полость; такие кости называют воздухоносными, или пневматическими, ossa pneumatica. Некоторые кости конечностей напоминают по строению трубку и называются трубчатыми. В длинных костях различают концы, extremitates, и среднюю часть — тело, corpus. Конец, который располагается ближе к туловищу, называют проксимальным кон - цом, extermitas proximalis, а конец этой же кости, занимающий в скелете более отдаленное от туловища положение, называют дистальным концом, extremitas distalis. На поверхности костей имеются различной величины и формы возвышения, углубления, площадки, отверстия: отрост - ки, processus, выступы, apophyses, ости, spinae, гребни. cristae, бугры, tubera, бугорки, tubercula, шероховатые линии, ряд других образований. В связи с особенностями процесса развития костей дистальному, как и проксимальному, суставному концу кости дают название эпифиза, epiphysis, средней части кости — диафиза, diaphysis, и каждому концу диафиза — метафиза melaphysis (meta — позади, после). В течение всего периода детства и юности (до 18-25 лет) между эпифизом и метафизом сохраняется прослойка хряща (пластинка роста) — эпифизарный хрящ; за счет размножения его клеток кость растет в длину. После окостенения участок кости, заместивший этот хрящ, сохраняет название метафиза. На распиле почти каждой кости можно различить компактное вещество, substantia compacta, составляющее поверхностный слой кости, и губчатое вещество, substantia spongiosa, образующее в кости более глубокий слой. В середине диафиза трубчатых костей имеется различной величины костномозговая полость, cavum medullare, в которой, как и в ячейках губчатого вещества, находится костный мозг. Губчатое вещество костей свода черепа, залегающее между двумя (наружной и внутренней, lamina externa et interna) пластинками компактного вещества, получает название диплоэ, diploe (двойное).

Кости делят на:

1. Кости туловища, ossa trunci;

2. Кости головы, ossa capitis, составляющие в совокупности череп, cranium;

3. Кости верхней конечности, ossa membri superioris;

4. Кости нижней конечности, ossa membri inferioris.

Кости туловища, ossa trunci, это позвонки, vertebrae, ребра, costae, и грудина, sternum (рис. 14). Ребра, costae, числом 12 пар, узкие, различной длины изогнутые костные пластинки, симметрично располагаются по бокам грудного отдела позвоночного столба. В каждом ребре различают более длинную костную часть ребра, os costale, и короткую хрящевую — реберный хрящ, cartilago costalis, и два конца — передний, или грудинный, и задний, или позвоночный. Костная часть ребра имеет головку, шейку и тело.

Головка ребра, caput costae, располагаясь на его позвоночном конце, представляет утолщение с суставной поверхностью головки ребра, facies articularis capitis costae. Поверхность эта от II до Х ребра разделяется горизонтально идущим гребнем головки ребра, crista capitis costae, на верхнюю, меньшую, и нижнюю, большую, части, каждая из которых соответственно сочленяется с реберными ямками двух соседних позвонков.

Шейка ребра, collum costae. наиболее суженная и округлая часть ребра несет на верхнем крае гребень шейки ребра, crista colli costae (I и XII ребра этого гребня не имеют). На границе с телом у 10 верхних ребер шейка имеет небольшой бугорок ребра, tuberculun costae, на котором находится суставная поверхность бугорка, facies articularis tuberculi costae, сочленяющаяся с поперечной реберной ямкой соответствующего позвонка.

|

|

|

|

Рисунок 15. Ребра (costae). А - первое (I) ребро; Б - второе (II) ребро; В - восьмое (VIII) ребро. A. 1 - головка ребра; 2 - шейка ребра; 3 - бугорок ребра; 4 - борозда подключичной арте-рии; 5 - бугорок передней лестничной мышцы: 6 - борозда подключичной артерии. Б. 1 - голов-каребра;

2 - шейка ребра; 3 - бугорок ребра. B. 1 - головка ребра; 2 - суставная поверхность головки ребра; 3 - гребень головки ребра; 4 - борозда ребра; 5 - тело ребра; 6 - грудинный конец ребра.

Тело ребра, corpus costae (рис.15), простираясь от реберного бугорка до грудинного конца, является наиболее длинным отделом костной части ребра. На некотором расстоянии от реберного бугорка тело ребра, сильно изгибаясь, образует угол ребра. angulus costae. Он совпадает с бугорком только у I ребра, а на остальных ребрах расстояние между этими образованиями увеличивается (вплоть до XI ребра); тело XII ребра угла не образует. На всем протяжении тело ребра уплощено. Это позволяет различать в нем две поверхности: внутреннюю, вогнутую, и наружную, выпуклую, и два края: верхний, округлый, и нижний, острый.

Реберные хрящи, cartilagines costales (их также 12 пар), являются продолжением костных частей ребер. От I до VII ребра они постепенно удлиняются и соединяются непосредственно с грудиной; первые семь пар ребер получили название истинных ребер, costae verae. Нижние пять пар ребер носят название ложных ребер, costae spuriae, a XI-XII ребра также называют колеблющимися, costae fluctuantes. Хрящи VIII, IX и Х ребер непосредственно к грудине не подходят, но каждый из них присоединяется к хрящу вышележащего ребра. Хрящи XI и XII ребер (иногда X) не достигают грудины и своими хрящевыми концами лежат свободно в мышцах брюшной стенки. Некоторые особенности представляют два первых и два последних ребра.

Грудина, sternum (рис. 16), непарная кость удлиненной формы с передней несколько выпуклой поверхностью и задней соответственно вогнутой. Грудина занимает отдел передней стенки грудной клетки.

|

|

Рисунок 16. Грудина (sternum). Вид спереди. 1 - яремная вырезка; 2 - ключичная вырезка; 3 - вырезка 1-ребра (реберная вырезка); 4 - угол грудины; 5 - вырезка 11-ребра; 6 - вырезка Ill- ребра; 7 - вырезка IV-ребра; 8 - вырезка V-ребра; 9 - вырезка VI-ребра; 10 - вырезка VII-ребра; 11 - мечевидный отросток; 12 - тело грудины; 13 - рукоятка грудины.

На ней различают рукоятку, тело и мечевидный отросток. Все эти три части соединяются между собой хрящевыми прослойками, которые с возрастом окостеневают.

Рукоятка грудины, manubrium sterni, наиболее широкая часть, толстая вверху, тоньше и уже внизу, имеет на верхнем крае яремную вырезку, incisura jugularis, легко прощупываемую через кожу. По бокам яремной вырезки располагаются две ключичные вырезки, incisurae claviculares, — места сочленения грудины с грудинными концами ключиц. Несколько ниже, на боковом крае, находится вырезка I ребра, incisura costalis I, место сращения с хрящом I ребра; еще ниже имеется небольшое углубление — верхний участок реберной вырезки II ребра; нижний участок этой вырезки находится на теле грудины. Тело грудины, corpus sterni, почти в 3 раза длиннее рукоятки, но уже ее.

Тело грудины у женщин короче, чем у мужчин. Хрящевое соединение верхнего края тела с нижним краем рукоятки получает название синхондроза рукоятки грудины, synchondrosis manubrioslernalis; при этом тело и рукоятка сходятся под тупым, открытым кзади углом грудины, angulus sterni. Этот выступ находится на уровне сочленения II ребра с грудиной и легко прощупывается через кожу.

Мечевидный отросток, processus xiphoideus, самая короткая часть грудины различной величины и формы. Острой или притупленной верхушкой он обращен либо кпереди, либо кзади, с раздвоенным концом или с отверстием посередине. В верхнебоковом отделе отростка имеется неполная вырезка, сочленяющаяся с хрящом VII ребра. К старости мечевидный отросток, окостеневая, срастается с телом грудины.

Грудную клетку, thorax, (рис. 17) образуют грудной отдел позвоночного столба, ребра и

грудина. Грудная клетка имеет форму усеченного

конуса, обращенного широким основанием книзу, а

усеченной верхушкой — кверху. В грудной клетке

различают переднюю, заднюю и боковые стенки, верхнее

и нижнее отверстия. Передняя стенка короче остальных

стенок, образуется грудиной и хрящами ребер.

Располагаясь косо, она больше выступает кпереди

своими нижними отделами, чем верхними. Задняя стенка ^ грудины „ *

ложные длиннее передней, образована грудными позвонками и

|№Лля участками ребер от головок до углов; ее направление

почти вертикально. На наружной поверхности задней

стенки грудной клетки, между остистыми отростками

позвонков и углами ребер обеих сторон, образуются два

Рисунок 17. Грудная клетка желоба — спинные борозды; они выполняются глубо

кими мышцами спины. На внутренней поверхности грудной клетки, между выступающими телами позвонков и углами ребер, также образуются два желоба — легочные борозды, sulci pulmonales; к ним примыкают задние края легких. Боковые стенки длиннее передней и задней, образованы телами ребер и в зависимости от индивидуальности бывают более или менее выпуклы. Пространства, ограниченные сверху и снизу двумя соседними ребрами, спереди — боковым краем грудины и сзади — позвонками, называют межреберъями, spatia intercostalia; они выполняются связками, межреберными мышцами и мембранами. Полость грудной клетки, cavum thoracis, ограниченная указанными стенками, имеет два отверстия — верхнее и нижнее. Верхняя апертура грудной клетки, apertura thoracis superior, меньше нижней, ограничена спереди верхним краем рукоятки, с боков — первыми ребрами и сзади — телом I грудного позвонка. Она имеет поперечно-овальную форму и расположена в наклонной сзади наперед и книзу плоскости; верхний край рукоятки грудины находится на уровне промежутка между II и III грудными позвонками. Нижняя апертура грудной клетки, apertura thoracis inferior, ограничивается спереди мечевидным отростком и образованной хрящевыми концами ложных ребер реберной дугой, arcus costalis, с боков — свободными концами XI и XII ребер и нижними краями XII ребер, сзади — телом XII грудного позвонка. Реберная дуга, arcus costalis, у мечевидного отростка образует открытый книзу подгрудинный угол, angulus infrasternalis. Форма грудной клетки у различных людей неодинакова (плоская, цилиндрическая или коническая). У лиц с узкой грудной клеткой она длиннее, подгрудинный угол острее и межреберья шире, чем у лиц с широкой грудной клеткой. Грудная клетка у мужчин длиннее, шире и более конусообразна, чем у женщин. Кроме того, форма грудной клетки зависит от возраста.

Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 331; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!