Глава 2. Гигиена воздушной среды

АДФ - аденозиндифосфорная кислота

АМФ - аденозинмонофосфорная кислота

АТФ - аденозинтрифосфорная кислота

БАД - биологически активная добавка

ВБИ - внутрибольничная инфекция

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения

ЕМФ - единица мутности по формазину

ЗОЖ - здоровый образ жизни

ЗСО - зона санитарной охраны

ИИИ - источник ионизирующего излучения

КЕО - коэффициент естественной освещенности

ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения

МКБ - Международная классификация болезней

МНЖК - мононенасыщенные жирные кислоты

МОТ - Международная организация труда

МР - методические рекомендации

МСА - Международная стандартная атмосфера

МСЧ - медико-санитарная часть

ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия

ОДУ - ориентировочные допустимые уровни

ОМЧ - общее микробное число

ПВ - пищевые волокна

ПД - пищевая добавка

ПДК - предельно допустимая концентрация

ПДКс с - среднесуточная предельно безопасные концентрация

ПДКм р - максимальная разовая предельно допустимая концентрация

ПДУ - предельно допустимый уровень

ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты

СИЗ - средство индивидуальной защиты

СК - световой коэффициент

ТБО - твердые бытовые отходы

Профилактическая направленность российской медицины и здравоохранения предполагает наличие глубоких знаний в области гигиены, изучающей влияние окружающей среды и социальных факторов на здоровье людей в целях создания оптимальных, научно обоснованных условий жизни.

|

|

|

Значительное влияние производственной деятельности человека на окружающую среду оказывает отрицательное воздействие на популяцию людей. В результате проявляются отдаленные последствия у человека в виде генетических, мутагенных, тератогенных нарушений.

Воздействие человека на биосферу приблизилось к критическому уровню и грозит необратимыми последствиями для сохранения человечества и планеты Земля в целом.

Эти вопросы решает экология человека - дисциплина, изучающая общие закономерности взаимодействия биосферы и антропосистемы человечества, влияние природной среды на человека, популяции и сообщества людей.

Учебник выходит в свет в период реформирования профессионального медицинского образования и системы здравоохранения, глубоких изменений социально-экономической обстановки в России, первые этапы которых нашли свое отражение в Конституции РФ, в трудовом законодательстве, в области социального страхования и социального обеспечения, в системе оказания медицинской помощи населению.

Реформирована и государственная санитарно-эпидемиологическая служба. В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 создана Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), которой переданы функции по санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, надзору на потребительском рынке и защите прав потребителей.

|

|

|

Указанные обстоятельства в определенной мере меняют систему взаимоотношений санитарно-эпидемиологической службы с юридическими лицами и частными предпринимателями.

Вместе с тем в практику деятельности санитарно-эпидемиологической службы включаются новые направления, такие как санитарно-гигиенический мониторинг, оценка риска последствий неблаго-

приятного воздействия вредных факторов окружающей среды, новые технологии профессиональной деятельности службы.

При гигиенической характеристике факторов окружающей среды использованы официальные материалы, недавно утвержденные, санитарные нормы и правила, методические рекомендации, указания, инструкции, учтены новые достижения в гигиенической науке, появившиеся в последние годы.

Авторы примут с искренней благодарностью и признательностью замечания и предложения, направленные на улучшение учебника.

|

|

|

Глава 1. Предмет гигиены и экологии человека. Основы общей экологии

Предмет гигиены и экологии человека.

Гигиена (от греч. hygieinos - здоровый, целебный; Hygieia - богиня здоровья у древних греков) - наука о здоровье, профилактическая медицинская дисциплина, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающая нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населенных мест, условий жизни и деятельности людей. Обычно наряду с термином «гигиена» употребляют и другой термин - «санитария». В настоящее время термином «санитария» обозначают комплекс мер по практическому применению разработанных гигиенической наукой нормативов, санитарных правил и рекомендаций.

Задачи гигиены:

- изучение природных и антропогенных (вредных) факторов окружающей среды и социальных условий, влияющих на здоровье населения;

- изучение закономерностей влияния факторов на организм человека или популяцию;

- разработка и научное обоснование гигиенических нормативов, правил, рекомендаций и т.п.;

- максимальное использование положительно влияющих на организм человека факторов окружающей среды;

|

|

|

- устранение неблагоприятно действующих факторов или ограничение их влияния на население до безопасных уровней;

- внедрение и применение в хозяйственной деятельности человека разработанных гигиенических нормативов, правил, рекомендаций, указаний;

- прогнозирование санитарно-эпидемиологической ситуации на ближайшую и отдаленную перспективу.

Экология (от греч. oikos - дом, жилище, местопребывание и logos - слово, учение) как научная дисциплина о среде обитания живых организмов долгие годы была разделом биологии, изучающим взаимоотношения живой и неживой природы, биоты и окружающей среды. В настоящее время фундаментальная экология представляет систему наук, изучающих общие законы функционирования экологических систем как в природных условиях, так и в условиях интенсивного техногенного и антропогенного воздействия в процессе хозяйственной деятельности человека. Таким образом, экология становится наукой о взаимоотношениях природы и общества.

Экологию человека рассматривают как аналог аутоэкологии в пределах экологии животных (воздействие на организм и его реакции) и с позиций взаимодействия антропосистемы и среды жизни. Последний круг вопросов часто обозначают термином «социальная экология». Разделение экологии и социальной экологии связано с двойственными качествами человека. Когда речь идет об индивиде, репродуктивной группе и т.п., говорят об экологии человека, а когда рассматривается социальный ряд (личность, семья и т.д.) - о социальной экологии.

Экология человека - это не только накопление конкретных знаний, это наука, ищущая методы нравственного и духовного воспитания человека, пути перестройки его мышления для осознания своей роли в природе (гражданская ответственность за состояние окружающей среды).

Экология как наука сложна и многогранна. Условно ее можно разделить на различные направления.Ландшафтная экология изучает приспособление организмов к географической среде, формирование биоценотических комплексов различных ландшафтов, биологические характеристики этих комплексов, их влияние на среду обитания.

Еще одно направление экологии - исследование конкретных механизмов, с помощью которых осуществляется приспособление

к изменчивым условиям среды, необходимое для бесперебойного функционирования биологических систем разного уровня. Это направление называют функциональной, или физиологической, экологией, так как большинство адаптивных механизмов имеет физиологическую природу.

В последнее время все более широкое применение получает количественная экология, изучающая динамику отдельных экологических систем, их продуктивность, а также включающая математическое моделирование тех или иных экологических процессов.

В теоретическом плане большое значение имеет эволюционная экология, основные задачи которой - выявление экологических закономерностей эволюционного процесса, путей и форм становления видовых адаптаций, а также реконструкция экосистем прошлого Земли (палеоэкология) и выявление роли человека в их преобразовании (археоэкология).

Гигиена и экология основываются на фундаментальных теоретических науках: философии, физике, химии, математике, общей биологии, географии, геологии, нормальной и патологической физиологии. Гигиена включает ряд профилактических научных дисциплин: общую, коммунальную, радиационную, военную, военно-морскую, авиационно-космическую гигиену, гигиену труда, питания, детей и подростков, общественного здоровья.

МЕТОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

В практической деятельности используются следующие методы гигиенических исследований: гигиенического исследования и наблюдения, инструментально-лабораторные, гигиенического эксперимента, санитарной экспертизы, математико-статистического анализа, клинические, эпидемиологические методы и т.п.

1. Методы гигиенического исследования и наблюдения. Долгое время эти методы были почти единственными при изучении влияния условий жизни на здоровье населения, сегодня они не потеряли своего значения и являются основными в практической деятельности врачей-гигиенистов.

2. Инструментально-лабораторные методы. Включают арсенал физических, химических, физиологических, биохимических, микробиологических и других методик исследования организма человека и объектов окружающей среды.

3. Методы гигиенического эксперимента. Используются главным образом в научных исследованиях, проводимых в лабораторных и натурных условиях.

4. Методы санитарных экспертиз. Экспертная оценка (исследование) документов (проектов, технологических регламентов и т.п.), объектов окружающей среды (пищевых продуктов, товаров для детей, издательской продукции и др.) в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Методы математико-статистического анализа. Дают возможность исследовать влияние того или иного фактора на человека или коллектив, определять достоверность результатов исследований, а также оценивать эффективность гигиенических рекомендаций.

6. Клинические методы. Находят широкое применение для определения не только выраженных клинических нарушений, но и преморбидных состояний у практически здоровых людей. Используют биохимические, иммунобиологические и другие тесты. Особое место занимают клинические методы при изучении профессиональных заболеваний рабочих, выявлении ранних признаков этих заболеваний и обосновании проведения профилактических мероприятий.

7. Эпидемиологические методы. С помощью этих методов изучают изменение здоровья населения под влиянием различных эндогенных (генетических, возрастных и др.) и экзогенных социальных и природных (химических, биологических, психогенных и др.) факторов. Наиболее распространенная и простая форма применения эпидемиологического метода - «поперечные» (одномоментные) исследования. В таких исследованиях наблюдение за воздействием факторов окружающей среды на здоровье населения относится к одному моменту. «Поперечные» исследования позволяют изучить уровень здоровья населения на момент обследования, выявить факторы, способные повлиять на возникновение и развитие заболевания.

Длительное, динамическое наблюдение за здоровьем определенного контингента населения называется «продольным» исследованием. Оно позволяет проследить изменения в состоянии здоровья во времени. В зависимости от направленности наблюдения «продольные» исследования разделяются на ретроградные, изучающие произошедшие события, или перспективные, направленные на события, которые будут происходить. Эпидемиологические методы дают возможность с помощью статистических исследований или клинических наблюдений получить данные о здоровье коллектива.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На протяжении жизни человек постоянно подвергается воздействию разнообразных, меняющихся по интенсивности и продолжительности экспозиции физических, химических, биологических и социальных факторов окружающей среды.

Гигиеническое нормирование - установление в законодательном порядке безвредных (безопасных) для человека уровней воздействия вредных факторов окружающей среды: предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ, предельно допустимых уровней (ПДУ) воздействия физических факторов и др. Отсутствие гигиенического норматива, как правило, приводит к неконтролируемому, скрытому воздействию на человека потенциально вредных факторов.

В основе научной концепции гигиенического нормирования лежит всестороннее изучение общих закономерностей взаимоотношений организма человека и факторов окружающей среды различной природы, адаптационно-приспособительных процессов. При нормировании учитываются механизмы взаимодействия организма на различных уровнях (молекулярном, субклеточном, клеточном, органном, организменном, системном, популяционном) с комплексом благоприятных и неблагоприятных факторов антропогенного и естественного происхождения.

Несмотря на то что при гигиеническом нормировании химических веществ в некоторых средах (воде, почве) наряду с медико-биологическими показателями учитываются и экологические критерии, гигиенические ПДК не могут гарантировать отсутствия биоэкологических изменений (нарушения экосистем, влияния на популяции и виды различных биологических объектов). В связи с этим в последние годы во многих странах ведутся научные разработки в области экологического нормирования химических веществ. В настоящее время наряду с гигиеническими ПДК в нашей стране существуют ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. Нормируются химический состав ирригационных вод, содержание вредных веществ в кормах, устанавливаются ПДК химических соединений в сточных водах, подаваемых на сооружения биологической очистки. Разработаны ПДК химических соединений в воздухе, направленные на защиту древесных растений.

Принципы гигиенического нормирования

1. Принцип гарантийности. Гигиенические нормативы при условии их соблюдения должны гарантировать сохранение здоровья человека.

2. Принцип комплексности. Этот принцип предполагает учет всего комплекса возможных неблагоприятных эффектов исследуемого фактора.

3. Принцип дифференцированности. В зависимости от социальной ситуации (мирного, военного времени) для одного и того же фактора могут устанавливаться несколько количественных значений или уровней.

4. Принцип социально-биологической сбалансированности. Гигиенический норматив вредного фактора должен регламентироваться с учетом пользы для здоровья при его соблюдении и вреда для здоровья, связанного с остаточным эффектом действия норматива и экономических затрат, с соблюдением этого норматива. Приоритет отдается показателям здоровья, а не экономическим выгодам.

5 . Принцип динамичности. За установленными гигиеническими нормативами ведется наблюдение в динамике (в течение некоторого времени), периодически уточняются и, если необходимо, изменяются установленные пределы вредных факторов.

При соблюдении перечисленных принципов нормативы факторов не могут быть установлены в виде одной величины. Параметры того или иного фактора могут иметь дифференцированные количественные выражения, или уровни, укладывающиеся в некую зону с максимальными и минимальными значениями.

Уровень I - оптимальный (уровень комфорта), гарантирующий при воздействии отрицательных факторов сохранение здоровья человека при неограниченном времени воздействия.

Уровень II - допустимый, гарантирующий сохранение здоровья, работоспособности человека при действии отрицательных факторов в течение определенного отрезка времени.

Уровень III - предельно допустимый, при котором допускаются некоторое снижение работоспособности и временное ухудшение самочувствия.

Уровень IV - максимальный, или предельно переносимый, допускающий стойкое снижение здоровья, работоспособности, выхода из строя до 10% личного состава. Это уровень аварийных ситуаций и военного времени.

Уровень V - выживания, рассчитан на применение в исключительных случаях военного времени.

Уровень VI - нормирования искусственно формируемых сред. Например, нормативы дыхательных кислородно-азотных или гелиево-кислородных смесей, заменяющих обычную атмосферу; нормативы для компенсирующих костюмов, комбинезонов для космонавтов; избыточного давления для дыхания летчика в случае разгерметизации кабины самолета.

Принципы гигиенического нормирования нашли отражение в определении одного из ведущих гигиенических нормативов - предельно допустимой концентрации (ПДК).

ПДК химического соединения в окружающей среде - концентрация веществ, при воздействии которых на организм человека, периодически или в течение всей жизни, не возникает соматических или психических заболеваний, изменений в состоянии здоровья, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций, обнаруживаемых современными методами сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Наряду с ПДК введены временные ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ).

Обоснование временных нормативов проводится с использованием ускоренных экспериментальных и расчетных методов, а также по аналогии с ранее нормированными структурно близкими соединениями.

При гигиенической оценке новых материалов и изделий разработаны и утверждены допустимые уровни выделения вредных веществ из полимерных материалов в контактирующие с ними среды (воду, воздух, продукты питания), а также нормативы выделения опасных химических веществ, образующихся в результате термодеструкции различных материалов.

Для неионизирующих излучений устанавливают предельно допустимый уровень (ПДУ) физического фактора в окружающей среде - величину некоего фактора, при воздействии которого на организм человека, периодически или в течение всей жизни, не возникает изменений в состоянии здоровья, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций, обнаруживаемых современными методами сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Для ионизирующих излучений регламентированы пределы доз (для персонала и населения) - наибольшие значения индивидуальной эквивалентной дозы за год, которая при равномерном воздействии в течение жизни не вызывает у работающих и населения неблагоприятных изменений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования.

Виды профилактики в практической деятельности медицинских работников

Выделяют несколько видов профилактики: первичную, вторичную и третичную.

Первичная профилактика предполагает предотвращение возникновения заболеваний. Большинство гигиенических мероприятий, в том числе гигиеническое нормирование воздействия факторов окружающей среды, предусматривают либо полное устранение вредного фактора, либо снижение его воздействия до безопасного уровня.

Вторичная профилактика предусматривает раннюю диагностику заболеваний у лиц, подвергшихся воздействию вредных факторов окружающей среды (раннее выявление препатологических состояний; тщательное медицинское обследование внешне здоровых людей, подвергаемых воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды или имеющих повышенный риск развития тех или иных заболеваний; медикаментозное лечение и другие меры, направленные на предотвращение манифестации заболеваний). Вторичная профилактика включает такие паллиативные мероприятия, как индивидуальное и групповое антидотное питание, направленное на повышение резистентности организма, применение средств индивидуальной защиты, обучение населения приемам безопасной работы и жизни в неблагоприятных экологических условиях.

Третичная профилактика направлена на предупреждение ухудшения здоровья. Разработан комплекс мер (лечение и реабилитация) по предотвращению осложнений, которые могут возникать в ходе уже развившегося заболевания. Это наименее эффективный, но, к сожалению, наиболее распространенный в традиционной практической клинической медицине способ профилактики.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЭКОЛОГИИ

Становление гигиены как науки

Содержание гигиены, вернее, гигиенические наблюдения, осуществляемые в естественных условиях (или попытки к ним) и касающиеся формирования здорового образа жизни, можно найти в законодательстве, религиозных предписаниях и в бытовых привычках почти всех народов еще в глубокой древности. С исторической точки зрения развитие гигиены как науки можно разбить на несколько периодов, отражавших влияние социальных и экономических условий каждой эпохи.

Первый период - древняя история (гигиена Египта, Иудеи, Греции, Рима, Индии, Китая). У народов этих стран наблюдались попытки создания благоприятных условий для здоровья людей. В древнем мире гигиена имела преимущественно практическое направление.

В Моисеевом законодательстве содержатся детально разработанные правила индивидуальной профилактики (пищевой режим, половая гигиена, изоляция заразных больных и пр.). Общий надзор за выполнением этих правил лежал на священниках, таким образом, религиозные и санитарные предписания связывались в одно целое. В Древней Греции развитие практической гигиены происходило главным образом в областях физической культуры, укрепления тела, формирования красоты, соблюдения правил диететики.

Первые дошедшие до нас гигиенические трактаты - «О здоровом образе жизни», «О воздухах, водах и местностях» - принадлежат основоположнику античной медицины Гиппократу (ок. 460 до н.э. - между 377 и 356 до н.э.). В этих работах дана оценка гигиенического влияния различных факторов на здоровье.

Одновременно в Греции наблюдаются и первые попытки создания мероприятий санитарного характера, выходящих за пределы личной гигиены и имеющих целью оздоровление населения в целом. Так, в городах строили санитарно-технические сооружения (водоснабжение, удаление нечистот и пр.). В Риме эти мероприятия получили еще большее развитие; римские акведуки для водоснабжения, сточные канавы для удаления отбросов можно назвать инженерным чудом того времени. Были даже попытки к организации общего санитарного надзора за строительством, пищевыми продуктами, учреждения штата санитарных чиновников и т.д.

В Древней Руси (Киеве, Новгороде) также развивались эмпирические знания о гигиене1. Достаточно вспомнить известный трактат о быте русской семьи - «Домострой», где изложены основы правильного хранения продуктов, уделено внимание соблюдению чистоты и опрятности.

Второй период - Средние века (VI-XIV вв.) - эпоха забвения всех гигиенических требований. Примитивная жизнь того времени, крепостничество, феодализм и беспрерывные войны давали почву для развития бесконечных эпидемий и пандемий. Пандемия чумы - «черная смерть» - в XIV в. унесла в Европе 25 млн жизней; наряду со вспышками оспы, тифа, эпидемического гриппа и появлением массового сифилиса наблюдался крайне низкий уровень санитарной культуры. Христианство Средних веков с проповедью аскетизма и суеверия убило даже слабые ростки личной гигиены и физической культуры, которые наблюдались в древности. Нечистоплотность,

1 Эмпиризм (от греч. empeiria - опыт) - философское учение, признающее чувствительный опыт единственным источником знаний.

грязь, антигигиенические бытовые привычки и навыки вели к развитию бытовых болезней - кожных, венерических и глазных.

Общественная санитария и санитарно-технические сооружения были незнакомы людям в Средние века. Однако многие врачи того времени высказывали глубочайшие и ценные мысли в отношении гигиены. До настоящего времени представляют определенный научный интерес классические работы по гигиене «Удаление вреда от разных манипуляций посредством исправлений и предупреждений ошибок» и «Канон врачебной науки» выдающегося таджикского врача Авиценны (Абу Али Хусейна ибн Абдаллаха ибн Сины; 980-1037). В этих трактатах излагаются важные вопросы гигиены, предлагаются способы и средства лечения и профилактики заболеваний, вызванных нарушением режима сна, питания и т.п.

Отечественная гигиена в значительной мере развивалась самостоятельным путем. Многие санитарные мероприятия были осуществлены в России раньше, чем на Западе. Так, уже в XI в. в Новгороде существовал общественный водопровод, мощение улиц в Пскове проводилось в XII в., тогда как в Западной Европе эти новшества появились на 300 лет позднее.

Третий период - эпоха Возрождения (XV-XVI вв.) - характеризуется некоторым оживлением интереса к гигиене, в частности, к профессиональной гигиене. Научный трактат итальянского врача Бернардино Рамаццини (1633-1714) «Рассуждения о болезнях ремесленников» является первым сочинением в этой области.

В начале XVIII в. (четвертый период) промышленное развитие Европы и начальные формы капитализма обусловили следующую фазу развития гигиены, причем здесь можно выделить этапы, отразившие социальные изменения. Наибольший расцвет гигиены начался со второй половины XIX в. Поводом к этому послужили рост крупных промышленных городов и сосредоточение на их территории значительного числа рабочих, не обеспеченных материально, живущих в антисанитарных условиях, вследствие чего намного возросла опасность эпидемических заболеваний.

Следует отметить, что гигиеническая наука в этот период развивалась не только на основе эмпирических знаний и наблюдений, но и с учетом новых экспериментальных данных. Огромную роль в становлении гигиенической науки сыграл немецкий ученый Макс Петтенкофер (1818-1901), который по праву считается ее основоположником. Он основал первую гигиеническую кафедру при медицинском факультете Мюнхенского университета (1865), создал шко-

лу гигиенистов, ввел в гигиену экспериментальный метод, благодаря чему она превратилась в точную науку, располагающую объективными способами исследования.

В России 60-80-е годы XIX в. были периодом становления и последующего развития научной гигиены. На особое значение профилактических мероприятий в предупреждении высокой заболеваемости указывали многие русские врачи: Н.И. Пирогов, Г.А. Захарьин, М.Я. Мудров.

Николай Иванович Пирогов (1810-1881) в монографии «Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и Кавказской экспедиции (ч. 1-2. - Дрезден, 1865-1866) писал: «Я верю в гигиену. Вот где заключается истинный прогресс нашей науки. Будущее принадлежит медицине предохранительной». Известный русский терапевт, профессор Григорий Антонович Захарьин (1829-1897) считал, что гигиена не только необходимая часть медицинского образования, но и один из важнейших предметов деятельности практического врача. М.Я. Мудров говорил о том, что задачей военных врачей является «...не столько лечить, сколько предупреждать болезни и особенно учить солдат беречь свое здоровье».

Русскую гигиеническую науку в этот период возглавляли такие крупнейшие ученые, как А.П. Доброславин и Ф.Ф. Эрисман.

Первую кафедру гигиены в России создал в 1871 г. в Военно-хирургической академии Алексей Петрович Доброславин (1842-1889), который в том же году прочитал вступительную лекцию самостоятельного курса на кафедре общей военно-сухопутной и военно-морской гигиены. Ученый придавал большое значение необходимости внедрения в практику гигиены лабораторных методов исследования, организовал химико-аналитическую гигиеническую лабораторию, основал первый в России гигиенический журнал «Здоровье» и стал его редактором. А.П. Доброславин был убежденным сторонником необходимости научно-экспериментального обоснования практических санитарных рекомендаций. Он хорошо понимал, что большую роль в их реализации играют социальные факторы.

Федор Федорович Эрисман (1842-1915) был уроженцем Швейцарии, однако как ученый и общественный деятель он сформировался в России. В 1882 г. на медицинском факультете Московского университета была создана кафедра гигиены, которую в 1884 г. он возглавил. В своей первой лекции ученый представил студентам программу нового курса по гигиене, которую он называл наукой об общественном

здоровье, говорил о том, что «лишите гигиену ее общественного характера, и вы нанесете ей смертельный удар, превратите ее в труп, оживить который вам никоим образом не удастся».

Ф.Ф. Эрисман - один из создателей санитарных учреждений в дореволюционной России. При его непосредственном участии создавались санитарная организация Московского губернского земства, санитарно-гигиеническая лаборатория и санитарная станция в Москве. Он провел вызвавшее большой общественный интерес санитарное исследование труда и быта рабочих фабрик Московской губернии. Изучив остроту зрения более 4000 учеников средних школ, ученый обобщил причины школьной близорукости. Ф.Ф. Эрисман разработал модель парты, которая была введена в школах и демонстрировалась в русском отделе Международной гигиенической выставки в Брюсселе (1876). Он написал труд «Общедоступная гигиена», переведенный на многие языки, издал руководство «Профессиональная гигиена, или Гигиена умственного и физического труда».

Значительный вклад в становление и развитие отечественной гигиены внес также известный ученый-гигиенист Г.В. Хлопин.

Григорий Витальевич Хлопин (1863-1929) окончил физико-математический факультет Петербургского (1886) и медицинский факультет Московского (1893) университетов. Он был учеником Ф.Ф. Эрисмана, возглавлял (1918-1929) кафедры общей и военной гигиены Военно-медицинской академии. Г.В. Хлопин - автор учебников и руководств по гигиене, таких как «Основы гигиены», «Курс общей гигиены», «Практические пособия по методам санитарных исследований», «Военно-санитарные основы противогазового дела» и др., редактор журнала «Гигиена и санитария». Большое внимание Г.В. Хлопин уделял разработке методов санитарно-химических исследований, вопросам гигиены водоснабжения, охраны чистоты водоемов, жилища, гигиены питания и т.д.

В дореволюционной России не существовало общегосударственной системы санитарного надзора. Однако уже в 70-80-е годы XIX в. в Петербурге, Москве, Киеве, Перми, Одессе, Казани и некоторых других губернских городах создаются санитарные комиссии, станции, появляются первые санитарные врачи. Среди них были видные специалисты, активные общественные деятели, внесшие большой вклад в развитие отечественной гигиены и санитарии: И.И. Моллесон, П.П. Белоусов, Е.А. Осипов, Д.П. Никольский, С.Н. Игумнов, П.И. Куркин, С.М. Богословский, В.А. Левицкий, В.А. Погожев, Е.И. Дементьев и др.

После революции 1917 г. (пятый период) в России наступил новый этап развития отечественной гигиены. Первоочередными задачами советской власти были ликвидация эпидемий и улучшение санитарного состояния страны.

В развитии гигиенической науки и санитарной практики значительную роль сыграли выдающиеся ученые и организаторы советского здравоохранения. Первый нарком здравоохранения Н.А. Семашко с первых дней советской власти проводил титаническую организаторскую работу по обеспечению санитарного благополучия страны, разрабатывал важнейшие законодательные документы по вопросам профилактической медицины.

Большая роль в развитии санитарной организации СССР принадлежит и З.П. Соловьеву - многолетнему руководителю Военносанитарной службы Красной армии. Особое значение имеют его труды, обосновывающие необходимость единого лечебно-профилактического направления медицины. З.П. Соловьев подчеркивал, что «одни только лечебные мероприятия, взятые сами по себе, без связи с широкими мерами воздействия на вызывающую те или иные болезни среду, остаются бессильными и обречены на заведомую неудачу». Как выдающийся гигиенист он многое сделал для организации гигиенического обеспечения Красной армии в отношении норм питания, обмундирования, строительства казарм.

Организация санитарно-эпидемиологической службы началась в 1922 г. с издания декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики». В 1927 г. вышло постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР, утвердившее «Положение о санитарных органах Республики».

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) специалисты санитарно-эпидемиологической службы внесли большой вклад в дело обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия страны.

В 1963 г. было принято постановление Совета Министров СССР «О государственном санитарном надзоре в СССР». Этот документ определил структуру и функцию государственной санитарной службы, положил основу ее дальнейшего развития. Аналогичное постановление (с таким же названием) было принято Советом Министров СССР в 1973 г. Этот документ уточнил, конкретизировал и частично расширил функции и полномочия государственной санитарной службы.

В 1991 г. в Российской Федерации был принят Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Данным законом было определено, что руководство органами и учреждениями госсанэпидслужбы Российской Федерации осуществляется главным государственным санитарным врачом РФ, главными государственными санитарными врачами республик, входящих в состав Российской Федерации, главными государственными санитарными врачами автономных областей и автономных округов, краев, областей, городов, бассейнов и линейных участков на водном и воздушном транспорте.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» было образовано Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, организована Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор РФ). Последней были переданы функции по надзору в сфере санитарно-эпидемиологического надзора. В настоящее время основные усилия службы концентрируются вокруг проблемы государственного регулирования деятельности, направленной на стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

История возникновения экологии

Экологические знания, представления о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой развивались с давних времен. В древних египетских, индийских, китайских и европейских письменных источниках, в научных трудах греческих философов - Анаксимандра Милетского (ок. 610-546 до н.э.), Ксенофана, Эмпедокла (ок. 490 - ок. 430 до н.э.), Гиппократа, Аристотеля - нашли отражение теории о происхождении растений и животных, идеи о влиянии среды на здоровье людей.

В эпоху Возрождения в трудах Роджера Бэкона (1214-1294) было указано, что живые и неживые тела построены из одних и тех же материальных частиц и что живые существа находятся в тесной зависимости от окружающей среды. В монографии Альберта Великого (1206-1280) описаны известные в то время виды живых существ, приведены факты селекции культурных растений, высказывается идея об изменяемости растений под воздействием среды.

В начале XVII в. Антони ван Левенгук изучал не только строение простейших организмов, бактерий и клеток крови, но и пищевые цепи, регулирование численности популяции, что впоследствии стало предметом изучения экологии.

В XVIII в. ботанические и зоологические наблюдения предыдущих лет были обобщены в работах, посвященных проблемам проис-

хождения видового разнообразия. Были предприняты попытки систематизировать животный и растительный мир.

В 1866 г. немецкий философ и естествоиспытатель Эрнст Генрих Геккель (1843-1919) дал определение экологии как науки. Под экологией он понимал общую науку об отношениях организмов с окружающей средой, к которой ученый относил в широком смысле все «условия существования».

В первой половине XX в. появились исследования надорганизменных биологических систем. Их основой послужило формирование концепции биоценозов как многовидовых сообществ живых организмов, функционально связанных друг с другом.

В монографии русского ученого Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945) «Биосфера» (1926) впервые была показана планетарная роль совокупности всех видов живых организмов - «живого вещества».

С 60-х годов XX в. в экологических исследованиях начали широко применять мощные ЭВМ, что позволило разработать методы моделирования динамических систем и развить методологию системного экологического анализа.

В настоящее время антропогенное воздействие на окружающую среду выражается в ускоренном росте негативных тенденций во взаимоотношениях природы и общества и в увеличении социальной напряженности в самом обществе. Конфликт с природой, сопровождаемый ростом числа экологических проблем и их глобализацией, ставит вопрос о сохранении устойчивости сложной системы биосферы и, как следствие, о выживании человечества как вида.

Различают следующие неблагоприятные глобальные процессы антропогенного происхождения:

- повышение температуры земной поверхности вследствие загрязнения атмосферы и изменения ее газовой структуры;

- резкое сокращение площади ненарушенных природных ландшафтов и уменьшение биологического разнообразия;

- ухудшение качества воды и почвы;

- истощение запасов минеральных и топливно-энергетических ресурсов;

- загрязнение Мирового океана и сокращение в нем живых организмов.

Экологические проблемы, помимо естественной компоненты, включают и социальную составляющую, которая тесно связана с человеческой жизнедеятельностью: ростом потребления природных ресурсов при сокращении их запасов, увеличением численности на-

селения планеты при сокращении территорий, пригодных для проживания людей, деградацией основных компонентов биосферы.

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Однако с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился его объем, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества.

Наиболее масштабным и значительным является химическое загрязнение среды несвойственными ей веществами химической природы. Среди них - газообразные и аэрозольные загрязнители промышленного и бытового происхождения.

Прогрессирует накопление углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее развитие этого процесса будет усиливать нежелательную тенденцию к повышению среднегодовой температуры на планете. Глобальное потепление уже привело к повышению средней температуры на Земле в 2005 г. на 2 °С по сравнению с доиндустриальным временем. К 2030 г. она может повыситься на 4,5 °С. Глобальное потепление будет сопровождаться повышением уровня Мирового океана и затоплением таких стран, как Нидерланды, Египет, Индонезия, Мальдивы, Мозамбик, Пакистан, Таиланд, Гамбия, Суринам, что создаст угрозу для жизни 800 млн человек.

Кислотные дожди или, более правильно, кислотные осадки (так как выпадение вредных веществ может происходить как в виде дождя, так и в виде снега, града), наносят экологический, экономический и эстетический ущерб. В результате выпадения кислотных осадков нарушается равновесие в экосистемах.

Районы кислых почв не знают засухи, но из-за кислотных осадков их естественное плодородие снижается и становится неустойчивым, они быстро истощаются, урожаи снижаются, ржавеют металлические конструкции, разрушаются здания, сооружения, памятники архитектуры и т.д. Диоксид серы адсорбируется на листьях, проникает в растения и принимает участие в окислительных процессах. Это влечет генетические и видовые изменения растений. Кислотные дожди вызывают не только подкисление поверхностных вод и верхних горизонтов почв. Кислотность с нисходящими потоками воды распространяется на весь почвенный профиль и вызывает значительное подкисление грунтовых вод.

Все большее беспокойство вызывает загрязнение Мирового океана из-за аварий танкеров, разливов нефти и нефтепродуктов, достигшее уже 1/5 его общей поверхности. Нефтяное загрязнение таких

размеров может вызвать существенные нарушения газо- и водообмена между гидросферой и атмосферой. Наиболее загрязнены Средиземное, Северное, Балтийское, Японское моря, а также Бискайский, Персидский и Мексиканский заливы.

Для своих нужд человечество использует главным образом пресные воды. Их объем составляет чуть больше 2% гидросферы, причем водные ресурсы распределены по земному шару крайне неравномерно. В Европе и Азии, где проживает 70% населения мира, сосредоточено лишь 39% речных вод. Общее же потребление речных вод возрастает из года в год во всем мире. Известно, например, что с 2000 г. потребление пресных вод возросло в 6 раз, а в ближайшие несколько десятилетий возрастет еще, по меньшей мере, в 1,5 раза.

Недостаток воды усугубляется ухудшением ее качества. Используемые в промышленности, сельском хозяйстве и быту воды поступают обратно в водоемы в виде плохо очищенных или неочищенных стоков. Таким образом, загрязнение гидросферы происходит прежде всего в результате сброса в реки, озера и моря промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод.

В настоящее время к числу сильно загрязненных относятся такие реки, как Рейн, Дунай, Сена, Огайо, Волга, Днепр, Днестр и др.

Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качеству воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. Вредное действие оказывают все загрязнения, которые так или иначе приводят к снижению содержания кислорода в воде.

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Земли. Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. Загрязнения почвы трудно классифицировать. Условно определяют следующие загрязнения почвы: мусор, выбросы, отвалы, отстойные породы, тяжелые металлы, пестициды, микотоксины, радиоактивные вещества.

Основное значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических элементов, а также энергии. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет уничтожено, то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому чрезвычайно важно изучать глобальное биохимическое значение почвенного покрова, его современное состояние и изменения под влиянием антропогенной деятельности.

Путь выхода из экологического кризиса - в изменении производственной деятельности человека, его образа жизни, сознания. Научнотехнический прогресс, который приводит к «перегрузкам» природы, должен способствовать и разработке средств предотвращения негативных воздействий, создавать возможность экологически чистого производства. Сегодня возникла острая необходимость изменить суть технологической цивилизации, придать ей природоохранительный характер. И это возможно. Одно из направлений такого изменения - создание безопасных производств. Используя достижения науки, технологический процесс может быть организован таким образом, чтобы отходы производства не загрязняли окружающую среду, а вновь поступали в производственный цикл как вторичное сырье.

Природа, нетронутая цивилизацией, должна оставаться резервом, который со временем, когда большая часть земного шара будет служить промышленным, эстетическим и научным целям, станет все больше приобретать значение эталона, критерия, в частности, эстетического. В дальнейшем значение природной зоны может расшириться. Именно поэтому необходим рациональный, научно обоснованный подход к практике расширения областей девственной природы, заповедников, тем более что по мере развития научно-технической революции объем негативных влияний на природные эстетически ценные объекты увеличивается настолько, что культурная деятельность, направленная на компенсацию наносимого ущерба, подчас не справляется со своими задачами.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Указом Президента Российской Федерации от 22 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» организована Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, руководство деятельностью которой осуществляет Правительство Российской Федерации.

Федеральная служба осуществляет свою деятельность согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 154 и на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

Федеральная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологичес-

кого благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на рынке.

Правовые основы деятельности Федеральной службы установлены Федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав потребителей», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Федеральная служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными организациями.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека образовано 83 территориальных управления и центра гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации.

Специалисты Федеральной службы осуществляют санитарнокарантинный контроль в 285 пунктах пропуска, в том числе в 102 - на автомобильном транспорте, 67 - в аэропортах, 64 - морских, 13 речных, 39 - на пограничных железнодорожных станциях.

Помимо территориальных управлений и центров гигиены и эпидемиологии, в подведомственности Федеральной службе находятся 28 научно-исследовательских институтов, 14 противочумных станций, более 100 организаций дезинфекционного профиля.

Всего в органах и учреждениях Федеральной службы работает около 110 тыс. специалистов.

Цели деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ;

- защита прав потребителей и контроль на потребительском рынке.

Для исполнения государственных функций по санитарно-эпидемиологическому надзору, надзору по защите прав потребителя и надзору на потребительском рынке разрабатываются и утверждаются административные регламенты. В настоящее время действуют административные регламенты:

- по осуществлению проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, в области

защиты прав потребителей и за соблюдением правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- по лицензированию деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, деятельности в области использования источников ионизирующего излучения;

- по информированию органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах;

- по государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не используемых химических, биологических веществ и изготавливаемых на их основе препаратов, отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию РФ.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение гигиены, санитарии, охарактеризуйте цель гигиены, предметы и объекты ее исследования.

2. Какие методы применяют в гигиене?

3. Определите задачи гигиены.

4. Охарактеризуйте основные периоды развития гигиены.

5. Назовите и расскажите об этапах развития отечественной гигиены.

6. Расскажите об основоположниках гигиены в России.

7. Охарактеризуйте основные периоды развития экологии.

8. Дайте характеристику Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации.

9. Какие виды профилактики в практической деятельности врачей Вы знаете?

Глава 2. Гигиена воздушной среды

Воздух - один из важнейших элементов окружающей среды. Его наличие - необходимое условие поддержания жизни на Земле.

Атмосфера Земли является важным климатообразующим фактором, влияет на терморегуляцию человека, участвует в жизнеобеспечении населения, служит источником сырья промышленного производства при добыче из воздуха азота, кислорода, аргона, гелия.

Качество воздуха - это совокупность свойств, определяющих существование человека в воздушной среде. К постоянству его состава предъявляют высокие требования.

Ближайший к поверхности Земли слой атмосферы - тропосфера. Это место постоянного обитания человека. Верхняя граница тропосферы на экваторе простирается в среднем до высот 15-18 км, на полюсах - до 8-10 км, в средних широтах - до 10-12 км. В этом слое в основном происходят явления, которые мы именуем погодой. Здесь возникают все основные виды облаков, выпадают осадки, формируются воздушные массы и фронты, образуются циклоны и антициклоны.

Циклон - область пониженного атмосферного давления, составляющая в диаметре 2,5-3,0 тыс. км. Циклоны характеризуются неустойчивой погодой со значительными перепадами температуры, атмосферного давления, по-

вышенной влажностью и электропроводностью воздуха, осадками и уменьшением градиента потенциала электрического поля Земли.

Антициклон - область повышенного барометрического давления диаметром 5-6 тыс. км. Для антициклона характерны периоды с хорошей теплой и даже жаркой погоды, кратковременные ливни, иногда очень сильные, с градом и громом. Зимой они приносят ясную, холодную, свежую или холодную облачную погоду со снегопадами, устойчивым туманом.

Тропосфера характеризуется наибольшей плотностью воздуха, наличием вертикальных и горизонтальных конвекционных потоков, вертикального температурного градиента (температура воздуха снижается на 0,65 °С на каждые 100 м высоты), значительными изменениями влажности, относительным постоянством химического состава, неустойчивостью физических свойств воздуха. Конвекция - постоянное турбулентное (беспорядочное, хаотичное) перемешивание воздушных масс в теплое время года в тропосфере и перенос тепла потоками воздуха.

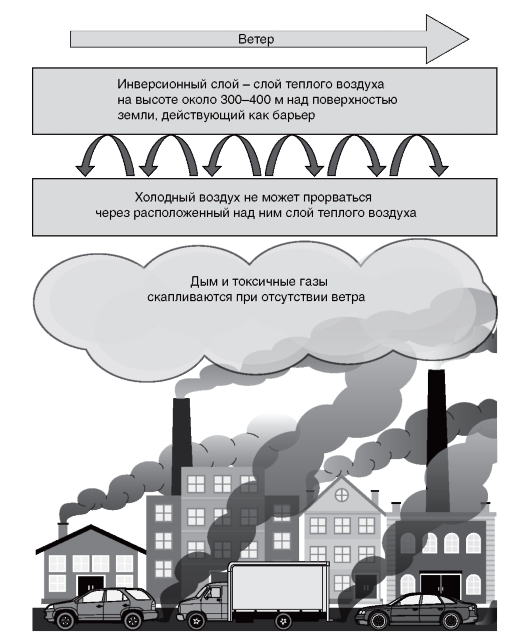

Иногда в тропосфере из-за отражения снежным покровом Земли солнечных лучей и охлаждения приземных слоев воздуха могут возникать аномальные явления - так называемые инверсии (от лат. inversio - перестановка). При инверсии наблюдается возрастание температуры воздуха в атмосфере с высотой вместо обычного для тропосферы ее убывания (главным образом при антициклонах).

Стратосфера - второй слой атмосферы от поверхности Земли, от тропосферы простирается до высот 50-60 км. Стратосфера характеризуется:

- прогрессирующей разряженностью;

- низкой влажностью воздуха;

- высокой интенсивностью ультрафиолетового излучения;

- постепенным повышением температуры воздуха от - 56,5 °С на высоте 25 км до 0,1 °С на высоте 55 км;

- наличием большого количества озона.

Высокое содержание озона обусловливает ряд оптических явлений (миражи), оказывает существенное влияние на интенсивность и спектральный состав электромагнитных излучений. Озон поглощает губительное для живых организмов коротковолновое ультрафиолетовое излучение.

Мезосфера - третий слой атмосферы, который находится на высотах от 60 до 90 км. Отличительной особенностью мезосферы является вторичное понижение температуры от 0,1 до -90 °С. В стратосфере

и мезосфере на высоких и средних широтах наблюдается муссонная циркуляция воздуха, т.е. смена воздушных течений определенного направления: зимой преобладают западные ветры, летом - восточные. Именно в мезосфере на высоте 80 км иногда можно наблюдать блестящие серебристые облака, ярко освещенные солнцем, находящимся за горизонтом.

Термосфера (ионосфера) - четвертый слой атмосферы, который простирается до 1000 км и характеризуется прогрессивным повторным повышением температуры до 250 °С. Важнейшая физическая особенность этого слоя - повышенная ионизация, т.е. наличие огромного количества электрически заряженных частиц, вызванных солнечным излучением. В термосфере, преимущественно на высоких широтах Земли, наблюдаются полярные сияния.

Экзосфера - внешний, пятый, самый высокий слой атмосферы, расположенный на высотах от 1000 до 3000 км. Он характеризуется наличием большого количества протонов высоких энергий (от 20 до 800 МэВ), свободных электронов, образующих 1-, 2и 3-й радиационные пояса Земли.

По электрическим параметрам атмосфера делится на две большие зоны: нейросферу и ионосферу.

К физическим свойствам воздуха относятся:

- температура, влажность, скорость движения (подвижность) воздуха;

- атмосферное давление;

- солнечная радиация;

- электрическое состояние (грозовые разряды, ионизация воздуха, электрическое поле атмосферы);

- радиоактивность.

Температура воздуха. Одно из условий нормального хода жизненных процессов - температурное постоянство, при нарушении которого возможны значительные, иногда необратимые изменения в человеческом организме.

Разумеется, человек не является беззащитным по отношению к неблагоприятным температурным воздействиям, так как он обладает сложным и совершенным механизмом терморегуляции. Однако этот механизм далеко не всегда может справиться с резким и длительным изменением микроклиматических условий, оказывающих влияние на самочувствие и работоспособность человека.

Установлено, что средние пределы температурных колебаний нашего организма, при которых сохраняется его работоспособность,

сравнительно невелики. При этом тепловой баланс у людей, не выполняющих физическую работу, может некоторое время поддерживаться при температуре воздуха 40 и 30 °С и относительной влажности 30 и 85% соответственно.

Различают следующие пути отдачи тепла организмом человека: конвекцию - отдачу тепла с поверхности кожи близлежащим слоям воздуха; кондукцию - отдачу тепла при соприкосновении тела с холодными поверхностями окружающих предметов; излучение - отдачу тепла, соответствующую температуре тела человека; испарение потовой жидкости.

При воздействии на организм низких температур воздуха наблюдаются нарушение трофики тканей с дальнейшим развитием невритов, миозитов, понижение резистентности организма за счет рефлекторного фактора, что способствует развитию патологических состояний как инфекционной, так и неинфекционной природы. Местное охлаждение (особенно нижних конечностей) может обусловливать возникновение простудных заболеваний: ангин, острых респираторных вирусных инфекций, пневмоний. Это связано с рефлекторным снижением температуры слизистой оболочки верхних дыхательных путей (носоглотки).

Крайняя степень переохлаждения проявляется в форме отморожений различных участков тела и может привести к гибели человека.

При длительном воздействии высокой температуры воздуха нарушается водно-солевой и витаминный обмен. Особенно характерны эти изменения при выполнении физической работы и усиленном потоотделении, которое ведет к потере жидкости, солей и водорастворимых витаминов.

При высокой температуре воздуха изменяется деятельность желудочно-кишечного тракта. Выделение из организма хлор-иона, прием большого количества воды сопровождаются угнетением желудочной секреции и снижением бактерицидности желудочного сока, что создает условия для развития воспалительных процессов в желудочнокишечном тракте. Установлено, что потеря более 30 г натрия хлорида ведет к мышечным спазмам и судорогам. При сильном потоотделении потери водорастворимых витаминов (С, В1, В2) могут достигать 15-25% суточной потребности.

Влияние высокой температуры воздуха отрицательно сказывается и на функциональном состоянии центральной нервной системы, что проявляется в ослаблении внимания, нарушении точнос-

ти и координации движений, замедлении реакций. Это приводит к снижению качества работы и увеличению производственного травматизма.

Длительное воздействие высокой температуры на организм может привести к ряду заболеваний. Наиболее частое осложнение - перегревание (тепловая гипертермия), возникающее при избыточном накоплении тепла в организме. Различают легкую и тяжелую формы перегревания. При легкой форме основным признаком гипертермии является повышение температуры тела до 38 °С и более. У пострадавших наблюдаются гиперемия лица, обильное потоотделение, слабость, головная боль, головокружение, искажение цветового восприятия предметов (окраска в красный, зеленый цвета), тошнота, рвота. В тяжелых случаях перегревание протекает в форме теплового удара. Наблюдаются быстрый подъем температуры до 41 °С и выше, падение артериального давления, потеря сознания, нарушение состава крови, судороги. Дыхание становится частым (до 50-60 в минуту) и поверхностным. При оказании первой помощи необходимо принять меры к охлаждению организма (прохладный душ, ванна и др.).

В результате нарушения водно-солевого баланса при высокой температуре может развиться судорожная болезнь, а при интенсивном прямом облучении головы - солнечный удар.

Считается, что комфортное тепловое состояние среды и человека наблюдается при температуре воздуха 17-22 °С, предельно допустимое - при верхней границе 25 °С и нижней - 14 °С; предельнопереносимое соответственно при 35 и 10 °С; экстремальное - при 40 и -40...-50 °С. В последнем случае обычная зимняя одежда не может поддерживать теплового равновесия организма.

Влажность воздуха. Влажность воздуха обусловливается испарением воды с поверхности морей, океанов, больших рек и озер. Вертикальный и горизонтальный воздухообмен способствует распространению влаги в тропосфере Земли. Относительная влажность подвержена суточным колебаниям, что связано, прежде всего, с изменением температуры. Чем выше температура воздуха, тем большее количество водяных паров требуется для его полного насыщения.

При натурных исследованиях находят абсолютную, максимальную, относительную влажность, дефицит насыщения, физиологический дефицит влажности и точку росы.

Абсолютная влажность выражается парциальным давлением водяных паров в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.) или в единицах массы (количества водяных паров) в граммах в кубическом метре

воздуха (г/м3). Абсолютная влажность дает представление об абсолютном содержании водяных паров в воздухе, но не показывает степени его насыщения.

Максимальная влажность - количество влаги при полном насыщении воздуха при данной температуре. Измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.) или в граммах в кубическом метре воздуха (г/м3).

Относительная влажность - отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах, или, иначе, процент насыщения воздуха водяными парами в момент наблюдения.

Дефицит насыщения - разница между максимальной и абсолютной влажностью.

Физиологический дефицит влажности - отношение количества фактически содержащихся водяных паров в воздухе к их максимальному количеству, которое может содержаться в воздухе при температуре поверхности тела человека и легких, т.е. соответственно при 34 и 37 °С. Физиологический дефицит влажности показывает, сколько граммов воды может извлечь из организма каждый кубический метр вдыхаемого воздуха.

Точка росы - температура, при которой находящиеся в воздухе водяные пары насыщают пространство одного кубического метра воздуха.

Наибольшее гигиеническое значение имеют относительная влажность и дефицит насыщения, так как они определяют степень насыщения воздуха водяными парами и позволяют судить об интенсивности и скорости испарения пота с поверхности тела при той или иной температуре. Чем меньше относительная влажность, тем дальше воздух от состояния насыщения и тем быстрее будет происходить испарение воды, а следовательно и тем интенсивнее будет теплоотдача путем испарения пота.

В гигиенической практике считается, что оптимальная величина относительной влажности находится в пределах 40-60%, приемлемая нижняя - 30%, приемлемая верхняя - 70%, крайняя нижняя - 10-20% и крайняя верхняя - 80-100%.

Скорость движения (подвижность) воздуха. Движение воздуха принято характеризовать направлением и скоростью. Отмечено, что для каждой местности характерна определенная повторяемость ветров преимущественно одного направления. Для выявления закономерности направлений используют специальную графическую величину - розу ветров, представляющую собой линию румбов, на которых отложены отрезки,

соответствующие по длине числу и силе ветров определенного направления. Знание этой закономерности позволяет правильно осуществлять расположение на территориях, предназначенных для строительства промышленных предприятий, жилых зданий, объектов общественного назначения.

Гигиеническое значение движения воздуха состоит прежде всего в том, что оно способствует вентиляции жилых кварталов и расположенных там зданий, а также приводит к самоочищению атмосферы от поступающих загрязнений.

Воздействие подвижности воздуха на человека проявляется в увеличении теплоотдачи с поверхности тела. При низкой температуре окружающей среды усиливается процесс охлаждения организма, при относительно высокой температуре воздуха путем конвекции и испарения увеличивается теплоотдача, что предохраняет организм от перегревания.

Атмосферное давление . Подверженная силе земного притяжения атмосфера оказывает давление на поверхность земли и на все объекты, находящиеся на ней. Для практических целей пользуются Международной стандартной атмосферой (МСА) - условным вертикальным распределением температуры, давления и плотности воздуха в атмосфере Земли. Основой для расчета параметров МСА служит барометрическая формула с определенными в стандарте параметрами. На уровне моря при температуре 15 °С эта величина равна 101,3 кПа (760 мм рт.ст.). Вследствие того что наружное давление полностью уравновешивается внутренним, организм человека практически не ощущает тяжести атмосферы. На поверхности земли колебания атмосферного давления связаны с погодными условиями и не превышают 0,5-1,3 кПа (4-10 мм рт.ст.). Однако возможны существенные повышения и понижения атмосферного давления, которые могут привести к неблагоприятным изменениям в организме.

Здоровые люди обычно не замечают этих колебаний, и они практически не оказывают влияния на их самочувствие. Однако у определенной категории, например, у лиц пожилого возраста, страдающих ревматизмом, невралгиями, гипертонической болезнью и другими заболеваниями, эти колебания вызывают изменение самочувствия, приводят к нарушению отдельных функций организма.

Пониженное атмосферное давление способствует развитию у людей симптомокомплекса, известного под названием высотной (горной) болезни. Эта болезнь может возникать при подъеме на высоту и, как правило, встречается у летчиков и альпинистов в случае

отсутствия мер (приборов), предохраняющих от влияния пониженного атмосферного давления.

Высотная болезнь возникает в результате понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, что приводит к кислородному голоданию тканей. По мере падения парциального давления кислорода уменьшается насыщенность кислородом гемоглобина с последующим нарушением снабжения клеток кислородом. Первые симптомы кислородной недостаточности определяются при подъеме на высоту 3000 м без кислородного прибора.

Резерв кислорода в организме не превышает 0,9 л и определяется количеством кислорода, растворенного в плазме крови. Этого резерва достаточно лишь на 5-6 мин жизни. К кислородному голоданию наиболее чувствительны мозговые клетки, так как кора головного мозга потребляет в 30 раз больше кислорода на единицу массы, чем все другие ткани. Мозговые клетки гибнут раньше, чем падает тонус грудных мышц, когда еще возможны дыхательные движения.

В результате нарушения деятельности центральной нервной системы (ЦНС) появляются усталость, сонливость, тяжесть в голове, головная боль, нарушение координации движений, повышенная возбудимость, сменяемая апатией и депрессией. При более глубокой гипоксии отмечаются нарушения работы сердца: тахикардия, пульсация артерий (сонной, височной и др.), изменения на ЭКГ, моторной и секреторной функций желудочно-кишечного тракта, меняется периферический состав крови.

Для повышения устойчивости организма к условиям пониженного атмосферного давления необходима акклиматизация. Специфические методы тренировки с учетом действия отмеченных факторов позволяют повысить репродуктивную способность костного мозга, увеличить содержание эритроцитов и гемоглобина в крови.

К мероприятиям по акклиматизации к кислородной недостаточности следует отнести тренировки в барокамерах, пребывание в условиях высокогорья, закаливание и др. Положительное влияние оказывает прием витаминов С, Р, В1, В2, В6, РР, фолиевой кислоты.

Повышенное атмосферное давление - основной производственный фактор при строительстве подводных туннелей, метро, при проведении водолазных работ и т.д. Кратковременному (мгновенному) воздействию высокого давления подвергаются лица при разрыве бомб, мин, снарядов, а также при выстрелах и запусках ракет. Чаще всего работа в условиях повышенного атмосферного давления осуществляется в специальных камерах-кессонах или скафандрах. При

работе в кессонах различают три периода: компрессии, пребывания в условиях повышенного давления и декомпрессии.

Компрессия характеризуется незначительными функциональными нарушениями: шумом в ушах, заложенностью, болевыми ощущениями вследствие механического давления воздуха на барабанную перепонку. Тренированные люди эту стадию переносят легко, без неприятных ощущений.

Пребывание в условиях повышенного давления обычно сопровождается легкими функциональными нарушениями: урежением пульса и частоты дыхания, снижением максимального и повышением минимального артериального давления, понижением кожной чувствительности и слуха.

В зоне повышенного атмосферного давления происходит насыщение крови и тканей организма газами воздуха (сатурация), главным образом азотом. Оно продолжается до уравнивания парциального давления азота в окружающем воздухе с парциальным давлением азота в тканях.

Быстрее всего насыщается кровь, медленнее - жировая ткань. В то же время жировая ткань насыщается азотом в 5 раз больше, чем кровь или другие ткани. Общее количество азота, растворенного в организме при повышенном атмосферном давлении, может достигать 4-6 л, тогда как при нормальном давлении оно составляет 1 л.

В период декомпрессии в организме наблюдается обратный процесс - выведение из тканей газов (десатурация). При правильно организованной декомпрессии растворенный азот в виде газа выделяется через легкие (за 1 мин - 150 мл азота). Однако при быстрой декомпрессии азот не успевает выделяться и остается в крови и тканях в виде пузырьков, причем наибольшее их количество скапливается в нервной ткани и подкожной клетчатке. Отсюда и из других органов азот поступает в кровеносное русло и вызывает газовую эмболию (кессонную болезнь). Опасность газовой эмболии возникает тогда, когда парциальное давление азота в тканях выше парциального давления азота в альвеолярном воздухе более чем в 2 раза. Характерным признаком этого заболевания являются тянущие боли в области суставов и мышц. При эмболии кровеносных сосудов ЦНС наблюдаются головокружение, головная боль, расстройство походки, речи, судороги. В тяжелых случаях возникают парезы конечностей, расстройство мочевыделения, поражаются легкие, сердце, глаза и т.д. Для предупреждения возможного развития кессонной болезни важны правильная организация декомпрессии и соблюдение рабочего режима.

Солнечная радиация. Солнечная радиация - важнейший фактор существования жизни на Земле. С физической точки зрения солнечная энергия представляет собой поток электромагнитных излучений с различной длиной волны. Спектральный состав излучения солнца колеблется в широком диапазоне - от длинных до ультракоротких волн.

В гигиеническом отношении особый интерес представляет оптическая часть солнечного спектра, которая разделяется на три диапазона: инфракрасные лучи с длиной волн от 28 000 до 760 нм, видимую часть спектра - от 760 до 400 нм и ультрафиолетовую часть - от 400 до 10 нм.

Установлено, что солнечная радиация оказывает мощное биологическое действие: стимулирует физиологические процессы в организме, влияет на обмен веществ, общий тонус, улучшает самочувствие человека, повышает его работоспособность.

По биологической активности инфракрасные лучи делятся на коротковолновые - с диапазоном волн от 760 до 1400 нм и длинноволновые - с диапазоном волн от 1400 до 28 000 нм. Инфракрасное излучение оказывает на организм тепловое воздействие, которое в значительной мере определяется поглощением лучей кожей. Для лечения некоторых воспалительных заболеваний используют коротковолновое инфракрасное излучение, которое обеспечивает прогревание глубоких тканей без субъективного ощущения жжения кожи. Напротив, длинноволновая инфракрасная радиация поглощается поверхностными слоями кожи, где сосредоточены терморецепторы, чувство жжения при этом выраженно.

Наиболее интенсивное неблагоприятное воздействие инфракрасной радиации наблюдается в производственных условиях. У рабочих горячих цехов, стеклодувов и представителей других профессий, имеющих контакт с мощными потоками инфракрасной радиации, понижается электрическая чувствительность глаза, увеличивается скрытый период зрительной реакции, ослабляется условно-рефлекторная реакция сосудов.

Инфракрасные лучи способны проходить через мозговую оболочку и воздействовать на рецепторы мозга. Вследствие нагрева мозговых оболочек коры больших полушарий возможно развитие солнечного удара. У пострадавших отмечают сильное возбуждение, потерю сознания, судороги и ряд других изменений состояния. Под воздействием инфракрасной радиации возможны поражение органов зрения в виде катаракты, изменения иммунологической реактивности организма и др.

Интенсивность видимого спектра солнечной радиации у поверхности Земли зависит от погоды, высоты стояния Солнца над горизонтом, запыленности воздуха и ряда других факторов.

Видимый свет оказывает общебиологическое действие. Это проявляется не только в специфическом влиянии на функции зрения, но и в определенном воздействии на функциональное состояние центральной нервной системы и через нее - на все органы и системы. Организм реагирует не только на ту или иную освещенность, но и на весь спектр солнечного света (табл. 1). Оптимальные условия для зрительного аппарата создают волны зеленой и желтой зоны спектра, лучи оранжево-красной части спектра могут вызывать возбуждение и усиливать чувство тепла. Угнетающим действием, усиливающим тормозные процессы в ЦНС, обладают сине-фиолетовые лучи солнечного спектра.

Таблица 1. Спектральный состав видимой части солнечной радиации

Цвет

Диапазон длин волн, нм

Диапазон частот, ТГц

Диапазон энергии фотонов, эВ

Фиолетовый

380-440

790-680

2,82-3,26

Синий

440-485

680-620

2,56-2,82

Голубой

485-500

620-600

2,48-2,56

Зеленый

500-565

600-530

2,19-2,48

Желтый

565-590

530-510

2,10-2,19

Оранжевый

590-625

510-480

1,98-2,10

Красный

625-740

480-405

1,68-1,98

Поглощение ультрафиолетового излучения клетками ткани приводит к расщеплению молекул белка и нуклеиновых кислот. Образовавшиеся продукты (гистамин, витамин D и др.) являются биологически активными веществами. В нуклеиновых кислотах образуются атипичные молекулярные связи, нарушающие кодирующие свойства ДНК. Значительные изменения претерпевают ароматические аминокислоты:фенилаланин, тирозин и триптофан. Выраженной деструкции подвергается цистеин. Инактивируются некоторые клеточные энзимы.

По результату конечного действия на организм УФ-излучение делится на три области: УФ-С - от 200 до 280 нм, УФ-В - от 280 до 315 нм и УФ-А - от 315 до 400 нм. Наибольшей биологической активностью обладает УФ-В.

Наиболее характерная реакция организма на воздействие УФизлучения с длиной волн 315-400 нм - развитие пигментации, которая наступает без предварительного покраснения кожи. Специфической реакцией организма на действие УФ-радиации является развитие эритемы (покраснения). Ультрафиолетовая эритема имеет ряд отличий от инфракрасной. Так, ультрафиолетовой эритеме свойственны строго очерченные контуры, ограничивающие участки воздействия ультрафиолетовых лучей, она возникает через некоторое время после облучения и, как правило, переходит в загар. Инфракрасная эритема возникает тотчас после теплового воздействия, имеет размытые края и не переходит в загар. В настоящее время имеются факты, свидетельствующие о значительной роли центральной нервной системы в развитии ультрафиолетовой эритемы. Так, при нарушении проводимости периферических нервов или после введения новокаина эритема на данном участке кожи слабая или совсем отсутствует.

Ультрафиолетовая радиация в диапазоне волн от 315 до 280 нм оказывает специфическое антирахитическое действие, что проявляется в фотохимических реакциях ультрафиолетовой радиации этого диапазона в синтезе витамина D. При недостаточном облучении ультрафиолетовыми лучами антирахитического спектра страдают фосфорно-кальциевый обмен, нервная система, паренхиматозные органы, система кроветворения, снижаются окислительно-восстановительные процессы, нарушается стойкость капилляров, снижаются работоспособность и сопротивляемость простудным заболеваниям. У детей возникает рахит с определенными клиническими симптомами, у взрослых нарушается фосфорно-кальциевый обмен на почве гиповитаминоза D, что проявляется в плохом срастании костей при переломах, ослаблении связочного аппарата суставов, быстром разрушении эмали зубов.

Ультрафиолетовая радиация антирахитического спектра легко поглощается и рассеивается в запыленном атмосферном воздухе. В связи с этим жители промышленных городов, где атмосферный воздух загрязнен различными выбросами, испытывают «ультрафиолетовое голодание». Недостаточность естественного ультрафиолетового излучения испытывают также жители Крайнего Севера, рабочие угольной и горнорудной промышленности, лица, работающие в темных помещениях, и т.д. Для восполнения естественного солнечного облучения этих контингентов людей дополнительно облучают искусственными источниками ультрафиолетовой радиации либо

в специальных фотариях, либо путем комбинации осветительных ламп с лампами, дающими излучение в спектре, близком к естественному ультрафиолетовому излучению.

Бактерицидное действие УФ-радиации (лучей с длиной волн от 180 до 275 нм) используется в медицине при санации воздушной среды операционных, асептических блоках аптек, микробиологических блоках и т.д. Бактерицидные лампы с указанным выше спектром применяются для обеззараживания молока, дрожжей, безалкогольных напитков, лекарств и др.

Электрическое состояние воздушной среды. Под собирательным термином «атмосферное электричество» обычно понимают целый комплекс явлений, включающий ионизацию воздуха, электрические и магнитные поля атмосферы.

Под ионизацией воздуха понимают распад молекул и атомов с образованием аэроионов. В результате происходит отрыв электрона от молекулы и она становится положительно заряженной, а оторвавшийся свободный электрон, присоединившись к одной из нейтральных молекул, сообщает ей отрицательный заряд. Именно поэтому в атмосфере образуется пара противоположно заряженных частиц - отрицательные и положительные ионы.

Физическая сущность ионизации воздуха заключается в действии на молекулы воздуха различных ионизирующих факторов (радиоактивных элементов, космического, ультрафиолетового излучения, электрических, грозовых разрядов, баллоэлектрического эффекта, аэроионизаторов).

Молекулярные комплексы (10-15 молекул) с одним элементарным зарядом называют нормальными, или легкими, ионами. Они имеют размеры 10-8 см и обладают сравнительно большой подвижностью. Сталкиваясь с постоянно присутствующими в атмосфере более крупными частицами, легкие ионы оседают на них и сообщают им свой заряд. Возникают вторичные ионы, включающие средние (10-6 см) и тяжелые (10-5 см) аэроионы.

Ионный состав воздуха - важный гигиенический показатель. Умеренное повышение концентрации легких ионов (особенно с преобладанием отрицательного знака) может рассматриваться как положительное явление. Воздействие на человека легких отрицательных аэроионов характеризуется благоприятным биологическим действием. Наоборот, чрезмерно высокие концентрации ионов положительного знака, особенно тяжелых, свидетельствуют о низком гигиеническом качестве воздуха.

Отношением числа тяжелых ионов к числу легких ионов определяется ионизационный режим воздушной среды. Для характеристики ионизации воздуха используется коэффициент униполярности, показывающий отношение числа положительных ионов к числу отрицательных. Чем более загрязнен воздух, тем выше этот коэффициент.

Количество легких ионов зависит от географических, геологических условий, погоды, уровня радиоактивности окружающей среды, загрязнения атмосферного воздуха. С увеличением влажности воздуха возрастает количество тяжелых ионов из-за рекомбинации ионов с каплями влаги. Понижение атмосферного давления способствует выходу из почвы эманации радия, что приводит к увеличению количества легких ионов. Ионизирующее действие распыляемой воды проявляется в усилении ионизации воздуха, что особенно заметно у фонтанов, по берегам бурных рек, у водоемов.

Земля имеет электрическое и магнитное поля. В целом ей присущи свойства отрицательно заряженного проводника, а атмосфера - положительно заряженного. В результате происходит перемещение ионов обоих знаков и возникает вертикальный электроток.

С увеличением атмосферного давления, уменьшением прозрачности воздуха и образованием туманов электрическое поле может возрастать в 2-5 раз. Естественно, что столь большие изменения могут оказывать отрицательное влияние на самочувствие больных и ослабленных людей.

Быстрое изменение магнитного поля (магнитные возмущения и бури) возникают в связи с усилением притока заряженных частиц с поверхности Солнца в период повышения его активности. Установлено, что эти изменения могут оказывать влияние на функциональное состояние центральной нервной системы, вызывают усиление процессов торможения. В период магнитных бурь резко возрастает частота обострений нервно-психических заболеваний.

Радиоактивность воздушной среды. При гигиенической характеристике радиоактивности воздушной среды необходимо, прежде всего, остановиться на естественной радиоактивности, из-за которой человек и все живые существа всегда подвергаются воздействию небольших доз ионизирующего излучения. Источники этого излучения - космические лучи, радиоактивные вещества, содержащиеся в воздухе, почве, горных породах и воде.

Естественная радиоактивность атмосферы зависит от наличия в ней таких газов, как радон, актинон и торон, являющиеся продуктом распада радия, актиния и тория. В воздухе содержатся тритий-3,

углерод-14, аргон-41, фтор-18, ряд других изотопов, образуемых в результате бомбардировки атомов водорода, азота и кислорода потоками частиц космического излучения.