Об «общих» и «специальных» способностях и одаренности

В психологии и педагогике весьма распространено представление об общих и специальных способностей и одаренности. К первым относят те, что отвечают требованиям сразу многих видов деятельности (например, интеллектуальные способности). Специальные же соответствуют требованиям только конкретной деятельности (например, художественные способности, наличие певческого голоса). Начало таким представлениям положено Ч. Спирменом (см. ниже «Двухфактор-

13.2. Об «общих» и «специальных» способностях и одаренности 247

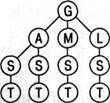

Рис. 13.2

Модель Спирмена

|

|

| Групповые факторы S-факторы Тесты |

ная теория способностей Ч. Спирмена»). Им была предложена двухфакторная теория интеллекта, дальнейшее развитие которой привело ученого к созданию иерархической модели: помимо факторов G и S он выделил групповые факторы интеллекта, занявшие промежуточное положение в иерархии факторов интеллекта по уровню их обобщенности (рис. 13.2).

Несмотря на стройность и правдоподобность предложенной Ч. Спирменом модели, осталось неясным, что конкретно представляет собой фактор G . Отсюда появились многочисленные попытки наполнить его более конкретным содержанием. В результате его место стали занимать то мотив, то внимание, то быстрота переработки информации.

Б. М. Теплов, а за ним и Д. Н. Завалишина (1991) связывают общие способности с более общими условиями ведущих форм человеческой деятельности, а специальные — с отдельными видами деятельности. Правда, некоторые ученые считают, что четкую грань между общими и специальными способностями провести трудно и это деление довольно условно (К. К. Платонов).

|

|

|

Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена

Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена

Ч. Спирмен занимался проблемами профессиональных способностей (математических, литературных и прочих). При обработке данных тестирования он обнаружил, что результаты выполнения многих тестов, направленных на диагностику особенностей мышления, памяти, внимания, восприятия, тесно связаны: как правило, лица, успешно выполняющие тесты на мышление, столь же успешно справляются и с тестами на прочие познавательные способности, и наоборот, испытуемые, показывающие низкий результат, плохо справляются с большинством тестов. Спирмен предположил, что успех любой интеллектуальной работы определяют: 1) некий общий фактор, общая способность; 2) фактор, специфический для данной деятельности. Следовательно, при выполнении тестов успех решения зависит от уровня развития у испытуемого общей способности (генерального фактора G) и соответствующей специальной способности (S-фактора). В своих рассуждениях Ч. Спирмен использовал политическую метафору. Множество способностей он представлял как множество людей - членов общества. В обществе способностей может царить анархия - способности никак не связаны и не скоординированы друг с другом. Может господствовать «олигархия» - успешность деятельности детерминируют несколько основных способностей (как затем полагал оппонент Спирмена - Л. Терстоун). Наконец, в царстве способностей может править «монарх» - G-фактор, которому подчинены S-факторы.

|

|

|

G-фактор определяется как общая «умственная энергия», которой в равной мере наделены люди, но которая в той или иной степени влияет на успех выполнения каждой конкретной деятельности.

Исследования соотношений общих и специфических факторов при решении различных задач позволили Спирмену установить, что роль G-фактора максимальна при решении сложных математических задач и задач на понятийное мышление и минимальна при выполнении сенсомоторных действий (Дружинин В. Н. 1999, с. 25).

.......-........■.;.■.;.;.;..,.,-..........,...,.,..... ■.;..■, .;.;.-. ■ .-.-,....,.,.,.,........,. ,_ ;.;.;.;,;.;.;. ,;.у.;, V.y V.; .V.V.;.;.,.V.:. ;.;■:.

.......-........■.;.■.;.;.;..,.,-..........,...,.,..... ■.;..■, .;.;.-. ■ .-.-,....,.,.,.,........,. ,_ ;.;.;.;,;.;.;. ,;.у.;, V.y V.; .V.V.;.;.,.V.:. ;.;■:.

Имелись и противники такого подхода, отрицающие наличие общей основы интеллекта. Они полагали, что успешность интеллектуальной деятельности определяется взаимодействием многих отдельных факторов. Среди этих ученых выделяется Л. Терстоун, выделивший 12, как он считал, самостоятельных интеллек-

|

|

|

248 Глава 13. Способности и одаренность

туальных факторов. Однако дальнейшие исследования показали наличие между ними положительных связей, что свидетельствует в пользу наличия общего С-фактора.

туальных факторов. Однако дальнейшие исследования показали наличие между ними положительных связей, что свидетельствует в пользу наличия общего С-фактора.

Р. Кеттелл (R. Cattell, 1971) выделял три вида интеллектуальных способностей: общие, парциальные и факторы операций. Среди первых он выделил «связанный» и «свободный» («текучий») интеллект. Первый вид интеллекта определяется совокупностью знаний и интеллектуальных умений, приобретенных в ходе жизни, и, с точки зрения Б. М. Теплова и его последователей, не может рассматриваться как способность. Второй по своим характеристикам близок фактору G Спирмена, но имеет тесные связи со «связанным» интеллектом.

Применительно к интеллекту эти и подобные им модели, совмещающие врожденные способности и приобретенные знания и умения, в теоретическом плане не могут вызывать возражений (другое дело, насколько каждая из них соответствует реальности). Однако они имеют малое отношение к способностям и одаренности, если под ними понимать генетически обусловленные возможности человека.

|

|

|

С. Л. Рубинштейн (1946) выделяет общую и специальную одаренность. Первая соотносится с более общими условиями ведущих форм человеческой деятельности, вторая — с требованиями специальных ее видов. При этом общая одаренность существует не сама по себе, а проявляется благодаря специальным способностям (правда, неясно, как это конкретно происходит).

Отсутствие четкости в этих представлениях С. Л. Рубинштейна заставило Б. М. Теплова уточнить ряд моментов. Он отметил:

Было бы более точным говорить не об общей и специальной одаренности, а об общих и специальных моментах в одаренности, или еще точней — о более общих и более специальных моментах... Решительно во всякой одаренности есть и общее и особенное. Поскольку в различных формах деятельности имеются общие моменты, постольку можно говорить и об «общей одаренности» в широком смысле, как об одаренности к весьма широкому кругу деятельностей. Но нет никакого научного смысла в таком понятии одаренности, которое включает в себя только общие признаки... Метафизический разрыв между понятием общей и специальной одаренности проявляется не только в том, что общая одаренность рассматривается до предела абстрактно, как «общее без особенного», но и в том, что из понятия «специальная одаренность» в свою очередь тщательно изгоняются все общие признаки (1985, с. 33-34).

Эти критические замечания, я полагаю, следует отнести и к пониманию «общих» и «специальных» способностей. Конечно, любая деятельность предполагает необходимость мыслить, но это не значит, будто разные интеллектуальные способности у каждого человека одинаково развиваются и применяются в различных видах интеллектуальной деятельности. Ум математика и шахматиста разный, как и ум политика и ученого, хотя нечто общее, конечно, есть. Различают практический и теоретический ум, поскольку один «силен» в житейских делах, но не может похвалиться успехами в умственном труде на работе; другой, наоборот, успешен как ученый, но «глуп» в бытовом отношении.

Более общее и более специальное в способностях

Более общее и более специальное в способностях

Умственные способности человека называются общими (в отличие от специальных способностей, например к музыке, рисованию, спорту). В самом деле, свойства ума проявляются очень широко, в различных видах деятельности (всюду требуются, например, внимание, а также сравнение, анализ, планирование и т. д.), в этом смысле они и являются общими, т. е. общими для самых разных заня-

13.2. Об «общих» и «специальных» способностях и одаренности 249

тий. Но является ли ум чем-то единым: умный человек - одинаково умный во всем или же умный в одном может быть неумным в другом? Применительно к школе: ученик способный будет блистать в любом учении или этот ученик может быть в некоторых отношениях и неспособным? Противоположные, казалось бы, мнения, сопоставляемые при такой постановке вопроса, не исключают полностью друг друга: правильный ответ будет не в выборе между ними («или-или»), а в понимании относительности каждой из крайних точек зрения. Дело в том, что умственные способности у одного и того же лица могут иметь вполне определенные характеристики, проявляющиеся очень широко, и одновременно - на таком фоне - и некоторые характеристики в более узкой сфере, имеющие более частное значение; при этом более общие и более специальные моменты неразрывно связаны между собой.

тий. Но является ли ум чем-то единым: умный человек - одинаково умный во всем или же умный в одном может быть неумным в другом? Применительно к школе: ученик способный будет блистать в любом учении или этот ученик может быть в некоторых отношениях и неспособным? Противоположные, казалось бы, мнения, сопоставляемые при такой постановке вопроса, не исключают полностью друг друга: правильный ответ будет не в выборе между ними («или-или»), а в понимании относительности каждой из крайних точек зрения. Дело в том, что умственные способности у одного и того же лица могут иметь вполне определенные характеристики, проявляющиеся очень широко, и одновременно - на таком фоне - и некоторые характеристики в более узкой сфере, имеющие более частное значение; при этом более общие и более специальные моменты неразрывно связаны между собой.

...Успехи ученика в каких-нибудь видах занятий могут достигаться и при отсутствии особых предпосылок для этого (за счет достаточно высокого общего интеллекта). Но с возрастом специализация умственных свойств чаще всего усиливается. Таким образом, уже применительно к детям нужно учитывать сложность структуры интеллекта: наличие более общих и более специальных моментов, то или иное соотношение между которыми может иметь важное значение для дальнейшего (Н. С. Лей-тес, 1988, с. 101-102).

То же касается и двигательных способностей. Например, специалисты в области спорта разделяют общую и специальную выносливость. Казалось бы, наличие первой должно означать, что человек проявит большую выносливость при осуществлении любой работы. Однако практика и эксперименты этого не подтверждают. Например, по данным М. Н. Ильиной (1974), между разными видами выносливости существуют довольно слабые корреляции, а то и вовсе отсутствуют. Кроме того, определение «общей» выносливости как проявляемой человеком при работе умеренной интенсивности, само по себе уже свидетельствует, что это выносливость только к работе определенного типа. Наконец, биохимические исследования показывают: между аэробными биохимическими (являющимися основой «общей» выносливости) и анаэробными процессами (служащими основой кратковременной интенсивной работы) существуют антагонистические отношения, поэтому, развивая выносливость в беге на длинные дистанции, не разовьешь скоростную выносливость, а развивая последнюю, не разовьешь первую.

То же касается и двигательных способностей. Например, специалисты в области спорта разделяют общую и специальную выносливость. Казалось бы, наличие первой должно означать, что человек проявит большую выносливость при осуществлении любой работы. Однако практика и эксперименты этого не подтверждают. Например, по данным М. Н. Ильиной (1974), между разными видами выносливости существуют довольно слабые корреляции, а то и вовсе отсутствуют. Кроме того, определение «общей» выносливости как проявляемой человеком при работе умеренной интенсивности, само по себе уже свидетельствует, что это выносливость только к работе определенного типа. Наконец, биохимические исследования показывают: между аэробными биохимическими (являющимися основой «общей» выносливости) и анаэробными процессами (служащими основой кратковременной интенсивной работы) существуют антагонистические отношения, поэтому, развивая выносливость в беге на длинные дистанции, не разовьешь скоростную выносливость, а развивая последнюю, не разовьешь первую.

Принято также говорить о проприорецептивной чувствительности («темном мышечном чувстве», по И. М. Сеченову) как единой способности. Однако исследования (Е. П. Ильин, 1976) показали, что это отнюдь не так (кроме того, и само понятие «проприорецептивная чувствительность» употребляется совершенно неадекватно). Опыт изучения этой «чувствительности» убеждает: в качестве самостоятельных простых способностей необходимо рассматривать ряд проприоре-цептивных функций, которые указаны в табл. 13.1.

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 131; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!