Средние величины внутрипарной корреляции, полученные при близнецовых исследованиях специальных способностей

| Специальные способности | Монозиготные | Дизиготные | Количество исследований |

| Вербальная понятливость | 0,78 | 0,59 | 27 |

| Математические | 0,78 | 0,59 | 27 |

| Пространственное представление | 0,65 | 0,41 | 31 |

| Память | 0,52 | 0,36 | 16 |

| Логическое рассуждение | 0,74 | 0,50 | 16 |

| Беглость речи | 0,67 | 0,52 | 12 |

| Дивергентное мышление | 0,61 | 0,50 | 10 |

| Точность | 0,70 | 0,47 | 15 |

| Успешность в усвоении языка | 0,81 | 0,58 | 28 |

| Успешность в изучении социальных дисциплин | 0,85 | 0,61 | 7 |

| Успешность в изучении естественных дисциплин | 0,79 | 0,64 | 14 |

| Все способности | 0,74 | 0,54 | 211 |

Из данных таблицы следует, что роль генетического фактора в проявлении различных когнитивных способностей очевидна, хотя и не исключает влияния факторов среды.

Генетическая обусловленность психомоторных способностей также показана с помощью близнецового метода. Например, результаты «Теппинг-теста» были более схожими у монозиготных близнецов (И. Фришайзен-Келер [I. Frischeisen-Kohler, 1933]). По моим данным, волевой компонент выносливости также высоко коррелирует у близнецовых пар.

12.3. Функционально-генетический подход к рассмотрению способностей 237

О связи способностей с типологическими особенностями свойств нервной системы, т. е. с врожденными задатками, речь пойдет ниже (см. 13.5).

О связи способностей с типологическими особенностями свойств нервной системы, т. е. с врожденными задатками, речь пойдет ниже (см. 13.5).

Признание врожденности и генетической обусловленности способностей (что в принципе не одно и то же) позволяет утверждать, что они существуют до дея тельности, и поэтому нет необходимости связывать их возникновение только с ней. Человек, таким образом, становится от рождения носителем не только задатков, но и способностей.

|

|

|

А. Анастази (1982) показала, что ряд способностей довольно высоко коррелирует у однояйцовых близнецов и значительно меньше — у двуяйцовых. Особую ценность представляет сравнение первых из них, которые воспитывались врозь, в разной социальной среде. И в этом случае А. Анастази обнаружила довольно высокую корреляцию (К r = 0,77) между выраженностью у пар близнецов одних и тех же способностей. Подробные сведения о результатах изучения уровня общего, вербального и невербального интеллекта у моно- и дизиготных близнецов приводятся в книге В. Н. Дружинина «Психология общих способностей» (1999), глава 4. Общий вывод автора состоит в том, что на уровень интеллекта, особенно общего и невербального, сильное влияние оказывает генетический фактор, который усиливается с возрастом.

Генетическая обусловленность кратковременной зрительной, слуховой, тактильной памяти показана В. Ф. Михеевым (1978), свойств внимания — В. И. Глу-ховой и А. Л. Воробьевой (1974), В. Д. Мозговым (1978); скоростных способностей и аэробной выносливости — В. М. Зациорским и Д. П. Сергиенко (1975), а также В. Б. Шварцем (1978); статической выносливости — Е. П. Ильиным (1999). Имеются данные и о зависимости от генотипа относительной мышечной силы, гибкости, прыгучести.

|

|

|

В то же время отмечается некоторая противоречивость получаемых при обследовании близнецов результатов, что может быть обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, сказывается наслаивание опыта, приобретаемого человеком в течение жизни. На вероятность этого указывают данные одного из экспериментов, проведенных отечественными психологами.

Разведенным в две группы близнецам-малышам предложили интересное занятие: складывать из кубиков различные фигуры. Задания были одинаковыми, но в одной группе ребятам для ориентировки давали рисунок-схему, а во второй малыши должны были полагаться на свое воображение. Когда спустя месяц дети получили другое контрольное задание — собрать незнакомую фигуру без помощи рисунка, близнецы из первой группы не смогли справиться с ним, так как их творческие способности развивались не очень эффективным способом. А близнецы из второй группы это задание выполнили. В результате измерялись уже не генотипические, а фенотипические характеристики обследуемых, т. е. качества и умения вместо способностей.

|

|

|

Очевидно, не случайно В. Д. Мозговой установил, что с возрастом (от 10 до 50 лет) связь функций внимания с генотипом ослабляется; что, судя по всему, происходит из-за смены способов выполнения предлагаемых при тестировании заданий.

Во-вторых, часто исследователи сравнивают проявление у близнецов не столько функции, сколько умения (особенно этим грешат исследования по изучению двигательных способностей: сравнивают бег на лыжах, прыжки и метания, ловкость, быстроту овладения двигательными действиями). Конечно, умения

238 Глава 12. Два подхода к рассмотрению способностей

зависят от способностей, но не являются их прямыми измерителями. Они вырабатываются путем упражнений и, как уже было сказано, не могут считаться способностями. Показательны в этом плане данные В. Ф. Михеева: в то время как образная несловесная память находится под сильным влиянием генотипа, словесно-логическая такого воздействия почти не испытывает, так как речь и умение логически мыслить формируются в процессе жизни, обучения.

зависят от способностей, но не являются их прямыми измерителями. Они вырабатываются путем упражнений и, как уже было сказано, не могут считаться способностями. Показательны в этом плане данные В. Ф. Михеева: в то время как образная несловесная память находится под сильным влиянием генотипа, словесно-логическая такого воздействия почти не испытывает, так как речь и умение логически мыслить формируются в процессе жизни, обучения.

Итак, решение спора о том, являются ли способности врожденными или нет, зависит от включаемого в их состав. Если под способностями понимать уровень проявления тех или иных сторон (свойств) функций, обусловленный только врожденными задатками, — это одно, а если под способностями подразумевать любые возможности человека или интегральную характеристику возможностей — совершенно другое. Вряд ли следует отрицать, что человек рождается с элементарными психическими и психомоторными функциями. Если учесть, что и задатки, определяющие уровень проявления различных характеристик (свойств) этих функций врожденные (это также показано в исследованиях близнецов), нужно будет признать: способности (в узком, а не общепсихологическом толковании этого понятия) являются врожденными. Если же под способностями понимать эффективность деятельности, обусловленную знаниями, умениями, качествами, то о врожденности говорить не приходится.

|

|

|

Поэтому критика К. К. Платоновым взглядов Б. М. Теплова, отказавшегося от утверждения о врожденном характере способностей, прозвучала несколько странно: ведь он сам включал в их состав такие качества человека, которые воспитываются, в частности нравственные. Между тем автор очень близко подошел к пониманию способностей с точки зрения функционально-генетического подхода. Так, он считал элементарные психические процессы врожденными, но рассматривал их в качестве задатков способностей.

В пользу врожденности способностей и таланта свидетельствуют многие факты. Например, при одинаковом для разных людей упражнении все равно остаются различия между ними в максимальном проявлении тех или иных функций. Кроме того, известны случаи очень раннего обнаружения способностей в детском возрасте, когда ни упражнения, ни обучения еще не было, о чем говорилось выше. Показательны и результаты тестирования умственного развития живущих на Аляске эскимосских детей, не получивших образования и сталкивающихся с трудными условиями арктической пустыни. Уровень их умственного развития (интеллект) намного превысил таковой у некоторых групп образованных и благополучных европейских детей.

Правда, надо иметь в виду, что раннее проявление признаков способностей не всегда означает талант. На это обращает внимание Н. С. Лейтес в своих многочисленных работах.

Нередко умственный подъем происходит за счет возрастных факторов, не имеющих долгосрочного значения. Например, раннее бурное словесное развитие позволяет блистать только в дошкольные и младшие школьные годы; постепенно другие ученики догоняют в дальнейшем в словесном развитии. Столь же недолговечны и преимущества, даваемые ранними успехами в вычислениях: они не определяют дальнейшего продвижения в математике (В. А. Крутецкий, 1968). В других случаях достоинства мышления ребенка выступают главным образом в свободном оперировании абстрактными понятиями, а также схемами, планами; но возрастающие требования к конкретному, содержательному анализу таких детей затрудняют; факты показывают, что сама по себе ранняя готовность к словесно-

Нередко умственный подъем происходит за счет возрастных факторов, не имеющих долгосрочного значения. Например, раннее бурное словесное развитие позволяет блистать только в дошкольные и младшие школьные годы; постепенно другие ученики догоняют в дальнейшем в словесном развитии. Столь же недолговечны и преимущества, даваемые ранними успехами в вычислениях: они не определяют дальнейшего продвижения в математике (В. А. Крутецкий, 1968). В других случаях достоинства мышления ребенка выступают главным образом в свободном оперировании абстрактными понятиями, а также схемами, планами; но возрастающие требования к конкретному, содержательному анализу таких детей затрудняют; факты показывают, что сама по себе ранняя готовность к словесно-

12.3. Функционально-генетический подход к рассмотрению способностей 239

12.3. Функционально-генетический подход к рассмотрению способностей 239

формальному манипулированию понятиями, создающая видимость высокого умственного потенциала, недостаточна для успешного развития познавательных способностей. Особую категорию составляют случаи, когда с возрастом происходит падение интереса к воспринимаемому и к обдумыванию - общее ослабление умственной активности и усилий по ее саморегуляции. Указанные трудности развития во многом связаны с возрастными сдвигами, выражают сложность соотношения возрастного и индивидуального.

формальному манипулированию понятиями, создающая видимость высокого умственного потенциала, недостаточна для успешного развития познавательных способностей. Особую категорию составляют случаи, когда с возрастом происходит падение интереса к воспринимаемому и к обдумыванию - общее ослабление умственной активности и усилий по ее саморегуляции. Указанные трудности развития во многом связаны с возрастными сдвигами, выражают сложность соотношения возрастного и индивидуального.

По имеющимся материалам о детях с ранним умственным развитием, наиболее перспективен такой подъем интеллекта, который несет в себе и некоторую направленность, черты самоопределения, т. е. сочетается с укрепляющейся с годами склонностью к определенным областям занятий (Н. С. Лейтес, 1985, с. 15-16).

Психофизиологическая природа способностей

Психофизиологическая природа способностей

До недавнего времени проблема способностей рассматривалась в основном психологами. Это дало повод Т. И. Артемьевой (1977) ратовать за создание чисто психологической теории способностей, а А. А. Бодалеву (1984) написать, что способностями обозначают образования в психике человека. Нерациональность этой точки зрения очевидна. Ведь даже сторонники личностно-деятельностного подхода не могли обойти стороной врожденные анатомо-физиологические задатки, связанные с особенностями строения и функционирования мозга. Уже это заставляет говорить о способностях как о психофизиологической проблеме.

Еще очевиднее такая необходимость, когда рассматриваются двигательные способности. Так, способность к длительной циклической работе (бег, плавание, езда на велосипеде и т. п.), т. е. аэробная выносливость, во многом определяется уровнем кислородного обеспечения организма (МПК), который, как показано В. М. Зациорским и Л. П. Сергиенко, В. Б. Шварцем и др., генетически обусловлен. Кроме того, в числе задатков, обусловливающих двигательные способности, входят не только типологические особенности свойств нервной системы (т. е. физиологические характеристики протекания нервных процессов), но и морфо-функциональные особенности строения мышц, в частности соотношение в них быстрых и медленных мышечных волокон, которое тоже генетически обусловлено. У выдающихся спринтеров и прыгунов количество быстрых мышечных волокон достигает 90%, а у марафонцев — только 15%.

Итак, почему же важен функционально-генетический подход к способностям?

1. Нет необходимости объяснять, каким же таким загадочным образом фи

зиологическое (задатки) превращается в психологическое (способности),

поскольку способности понимаются как целостное интегральное психофи

зиологическое образование.

2. Нет необходимости привязывать способности только к деятельности: ста

новится очевидным, что они могут проявляться и развиваться и в жизне

деятельности (в быту), и в игре.

3. Одна и та же способность может развиваться в различных сферах и видах

деятельности (поэтому, например, и возможна профессиональная подго

товка средствами физической культуры или развитие способностей в пси

хотренинге).

4. Функционально-генетический подход устраняет пропасть, образовавшую

ся между возможностями человека и животных в результате увязывания

способностей только с деятельностью людей. Животные обладают боль-

240 Глава 12. Два подхода к рассмотрению способностей

шинством функций и психических процессов, присущих и человеку. У них имеются те же, что и у него, задатки (в частности, типологические особенности свойств нервной системы). Следовательно, есть основание говорить и о способностях животных.

шинством функций и психических процессов, присущих и человеку. У них имеются те же, что и у него, задатки (в частности, типологические особенности свойств нервной системы). Следовательно, есть основание говорить и о способностях животных.

5. Привязка способностей к функциям (психическим и психомоторным) ограничивает сферу практического задействования этого понятия, открывая путь для дифференцированного рассмотрения и развития возможностей человека. Например, для педагогики имеет существенное значение, что в данном случае проявляется у учащегося — опыт, приобретенный ранее, или способности, от чего зависит оценка обучаемого, прогноз его будущих успехов. Как тут не вспомнить слова В. Белинского, который в одном из писем отмечал: «Чтобы написать в наше время несколько строк, не уступающих в звучности и великолепии некоторым строфам Ломоносова, нужно одно — умение и навык, а в то время, в каком жил Ломоносов, для этого нужен был талант» {Белинский В. Г. Письма. Т. III. С. 184).

Признание врожденности и генотипической природы способностей не означает фатальной предопределенности профессиональных успехов или неуспехов человека. Способности составляют только часть его возможностей, а успех определяется и волевыми качествами, мотивацией, социальной средой. Но и недооценивать роль способностей не следует. Можно согласиться с академиком Д. К. Беляевым, замечающим, что врожденные различия в способностях людей есть реально, независимо от нашего сознания существующий факт. Ему надо не удивляться (и тем более — тревожиться), а полнее использовать во благо человека и общества.

ГЛАВА 13

Способности и одаренность

Способности и одаренность

В этой главе читатель узнает, чем отличаются такие понятия, как «способность» и «одаренность», «способность» и «качества»; есть ли общие и специальные способности; как способности связаны со склонностями; какова роль деятельности в проявлении и развитии способностей и одаренности; можно ли компенсировать отсутствие одной способности другой.

Одаренность

Долгое время «одаренность» считалась синонимом «способности». Однако, по мнению С. Л. Рубинштейна, которое он высказал еще в 1935 г., она определяется комплексом свойств личности. И этому есть ряд веских доказательств. Одна из газет поведала о биологе, который опубликовал научный труд, включавший обширную библиографию — 300 названий, которую он продиктовал машинистке по памяти и без единой ошибки. Однако незаурядная память не сделала этого биолога незаурядным ученым.

А. Р. Лурия (1968) в течение многих лет исследовал феноменальную память одного газетного репортера. Опыты показали, что этот репортер мог моментально запомнить и повторить громадные по длине ряды слов и чисел в прямом и обратном порядке и начиная с любого звена этих рядов. Он воспроизводил их без всякого труда через месяц, год и даже через шестнадцать лет после запоминания. Но во всех других отношениях репортер был заурядным человеком, сменил за свою жизнь много профессий, но так ничего в ней и не добился.

Б. М. Теплов (1941) тоже понимал одаренность как совокупность способностей. При этом он считал, что они не просто сосуществуют, но приобретают иной характер в зависимости от наличия и степени развития друг друга. Это качественно новое образование, а не сумма энного числа способностей. Однако такое образование остается, согласно Б. М. Теплову, чисто психологическим.

По его мнению, своеобразие понятий «одаренность» и «способности» обусловлено тем, что они рассматриваются сквозь призму деятельности, успех которой ими обеспечен. Поэтому, как писал автор, нельзя говорить об одаренности вообще, а только об одаренности в какой-нибудь конкретной деятельности.

Итак, отечественные психологи считают:

► Одаренность - это сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность (уровень и своеобразие) выполнения определенной деятельности.

А. Холодная (1990) выделяет шесть типов интеллектуально одаренных людей: 1) с показателем общего интеллекта более 135-140 единиц;

242 Глава 13. Способности и одаренность

2)  с высоким уровнем академической успешности;

с высоким уровнем академической успешности;

3) с высоким уровнем развития творческих интеллектуальных способно

стей — показателей быстроты порождения идей и их оригинальности;

4) с высокой степенью успешности в выполнении тех или иных видов дея

тельности;

5) с экстраординарными интеллектуальными достижениями;

6) с экстраординарными интеллектуальными возможностями, связанными

с анализом, оценкой и предсказанием событий обыденной жизни людей.

Выделяются следующие особенности одаренных индивидов:

• сочетание яркого воображения с вниманием к деталям при объективной

проверке идей;

• способность к нестандартному восприятию;

• интуиция, изобретательность, бессознательный разум;

• дивергентное мышление;

• любознательность;

• мужество;

• воображение;

• конкретность мышления;

• смелость;

• эстетическая чувствительность.

Несколько иные подходы к интеллектуальной одаренности у западных психологов. Согласно одним авторам, она представляет результат взаимодействия трех характеристик: способностей выше среднего, вовлеченности в задачу (наличия сильной мотивации) и креативности. Важна положительная Я-концепция, ощущение себя способным выдавать новые идеи, теории, создавать нечто новое или же находить неизбитые решения проблем. При этом выдающиеся успехи достигаются в том случае, если названные выше характеристики проявляются в определенной деятельности.

Согласно другим авторам, возможность достижения исключительного успеха является результатом взаимодействия пяти факторов: двух факторов интеллекта, индивидуально-психологических способностей, характеристик окружения и слу-чаиности.

Западные психологи различают несколько видов одаренности: общая интеллектуальная; специфическая академическая; творческая: художественное и исполнительское искусство; психомоторная; лидерская; социальная.

Интеллектуальная одаренность характеризуется интеллектом «выше среднего». Она обеспечивает возможность творческой интеллектуальной деятельности, связанной с созданием субъективно и объективно новых идей, использованием нестандартных подходов в разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее перспективным линиям поиска решений в той или иной предметной области, открытостью любым инновациям. Выявлена корреляция между одаренностью и жизнеспособностью (в показателях активного долголетия).

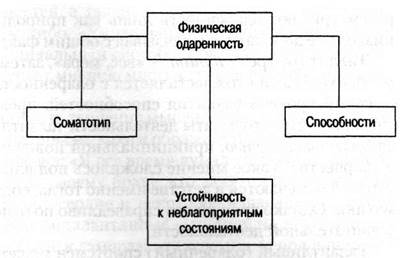

Рассмотрение двигательной (физической) одаренности, проявляемой в спортивной деятельности и в ряде видов трудовой, заставляет учесть проявление в ней

13.1. Одаренность 243

|

|

|

Рис. 13.1

Составляющие одаренности спортсмена

психофизиологических и морфологических особенностей человека, приобретающих еще большее значение, чем в двигательных способностях и качествах. Успешность деятельности спортсмена подчас прямо зависит от его антропометрических особенностей, предопределенных генетически (например, роста в баскетболе, волейболе; типа телосложения в гимнастике, фигурном катании и т. д.; рис. 13.1). Так, какими бы двигательными способностями ни обладал человек (силой, резкостью движений), без большого веса и роста в метании высоких результатов ему не достичь. И наоборот, небольшой вес и рост являются важными компонентами одаренности гимнаста.

Исходя из сказанного, двигательную одаренность можно определить как соче тание врожденных антропометрических, морфологических, психологических, фи зиологических и биохимических особенностей человека, однонаправленно влияющих на успешность какого-либо вида деятельности. Следовательно, проблема одаренности, как и способностей, является психофизиологической.

Следует подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, все компоненты, входящие в структуру одаренности, должны составлять целостную функциональную систему, содействовать друг другу. Чем больше таких компонентов у человека, тем он более одаренный. Наличие одной (или даже нескольких) способностей без антропометрических задатков или существование последних, но без способностей, не делают человека одаренным к физической, спортивной деятельности. Исключение составляет интеллектуальная, где одаренность — это совокупность психических способностей, не зависящих от строения тела.

Во-вторых, антропометрические особенности могут влиять на успешность деятельности прямо (например, давая преимущество в росте при игре в баскетбол) и опосредованно, сказываясь на проявлении способности (например, длина конечности определяет длину рычага, от которой зависит прилагаемое к спортивному снаряду усилие).

|

|

Социологические исследования показали, что одаренные люди составляют сравнительно небольшую часть населения (эти данные колеблются от 2,5 до 20%). По тестам на выявление общей одаренности или креативности данные несколько выше: талантливая часть населения составляет около 20% (Хавингерст, 1958) (А. М. Матюшкин, Д. А. Сиск, 1988, с. 90).

Социологические исследования показали, что одаренные люди составляют сравнительно небольшую часть населения (эти данные колеблются от 2,5 до 20%). По тестам на выявление общей одаренности или креативности данные несколько выше: талантливая часть населения составляет около 20% (Хавингерст, 1958) (А. М. Матюшкин, Д. А. Сиск, 1988, с. 90).

Одаренность, талант и гениальность. По поводу соотношения между этими понятиями существуют разные точки зрения (А В. Либин, 2000). Ряд авторов

Одаренность, талант и гениальность. По поводу соотношения между этими понятиями существуют разные точки зрения (А В. Либин, 2000). Ряд авторов

244 Глава 13. Способности и одаренность

244 Глава 13. Способности и одаренность

рассматривают одаренность лишь как природную основу способностей, подчас низводя ее до задатков и связывая с общим фактором способности к творчеству.

рассматривают одаренность лишь как природную основу способностей, подчас низводя ее до задатков и связывая с общим фактором способности к творчеству.

Талант (от греч talanton — «вес, мера», затем — «уровень способностей) одними психологами отождествляется с одаренностью, другими рассматривается как высокий уровень развития способностей, прежде всего специальных. При этом считается, что результаты деятельности талантливого человека должны отличаться оригинальностью, принципиальной новизной и направляться потребностью в творчестве. Такое мнение сложилось под влиянием того, что признаки таланта у людей отмечаются в детстве именно тогда, когда дело касается искусства и математики. Однако вряд ли это справедливо по отношению к таланту, проявляемому в двигательной деятельности.

Талантливый (одаренный) спортсмен может считаться таковым не по результатам творчества, а по уровню и качеству исполнения действий и деятельности, носящих даже рутинный характер (например, в циклических видах спорта — беге, плавании, гребле и т. д.). Да и талант, проявляемый при изучении иностранных языков, также не связан с творческой активностью человека.

Б. М. Теплов полагал, что талант многосторонен, и этому утверждению, казалось бы, есть доказательства. Как известно, многие поэты (М. Лермонтов, В. Жуковский, К. Хетагуров, М. Волошин) неплохо рисовали. Грибоедов сочинял музыку, Шаляпин сам создавал эскизы костюмов тех драматических героев, которых ему предстояло играть. Но назвать их выдающимися художниками, композиторами пока никто еще не решился. А каким «художником» был А. С. Пушкин, и говорить не приходится. Можно лишь заметить, что одаренные в каком-то виде творчества бывают не лишены некоторых других творческих способностей, но не более того.

Гениальность рассматривается со времен И. Канта как высшая степень одаренности, творческих проявлений человека, выражающаяся в продукте, имеющем историческое значение для жизни общества, науки, культуры. Гений, ломая устаревшие нормы и традиции, открывает новую эпоху в своей области деятельности. Признается, что гениальность непредсказуема, не поддается никаким схемам и измерениям.

Попытки понять уникальность гения сродни попыткам понять неповторимость человеческой индивидуальности... Гений - это не просто = одаренность + талантливость. Простые арифметические уравнения неприменимы к оценке сложных систем. Гениальность можно понять, лишь обратившись к интегральному анализу ее носителя - индивидуальности того человека, который считается гением (А. В. Либин, 2000, с. 347).

Попытки понять уникальность гения сродни попыткам понять неповторимость человеческой индивидуальности... Гений - это не просто = одаренность + талантливость. Простые арифметические уравнения неприменимы к оценке сложных систем. Гениальность можно понять, лишь обратившись к интегральному анализу ее носителя - индивидуальности того человека, который считается гением (А. В. Либин, 2000, с. 347).

Отмечается связь таланта с особенностями личности. Л. Б. Богоявленская (1983) даже говорит о некоем симптомокоплексе, благоприятствующем развитию таланта. В него входит, например, стремление выйти за пределы нормативной активности.

Отмечается связь таланта с особенностями личности. Л. Б. Богоявленская (1983) даже говорит о некоем симптомокоплексе, благоприятствующем развитию таланта. В него входит, например, стремление выйти за пределы нормативной активности.

Для проявления и развития одаренности (таланта, гениальности) требуется высокая работоспособность, самоотдача человека, устойчивая мотивация (направленность личности), овладение знаниями и умениями в специальной области деятельности.

Учитывая это, делаются попытки отделить одаренность и талант, гений, приняв во внимание данное от природы и его реализацию. Тогда одаренность — это

13.1. Одаренность 245

13.1. Одаренность 245

удачное сочетание разных способностей, а талант и гениальность — проявление высокого уровня одаренности в чем-либо. «Уникальные» произведения, по мнению ученых, создаются благодаря уникальным способностям и полной самоотдаче. Последний компонент соответствует мнению многих гениев и талантов о причинах своего успеха.

удачное сочетание разных способностей, а талант и гениальность — проявление высокого уровня одаренности в чем-либо. «Уникальные» произведения, по мнению ученых, создаются благодаря уникальным способностям и полной самоотдаче. Последний компонент соответствует мнению многих гениев и талантов о причинах своего успеха.

Исаак Ньютон говорил, что гений есть терпение мысли, сосредоточенной в известном направлении. Когда его спрашивали, каким образом ему удалось открыть законы классической физики, он отвечал: «Я все время думал об этом». Знаменитый художник Винсент Ван Гог писал своему брату, что занятия живописью не такое уж мудреное дело, нужно лишь усердие и некоторое владение ремеслом.

Исследования показали, что наиболее талантливые — индивиды, неудовлетворенные своими результатами, способные к саморазвитию, которые под влиянием новых требований неустанно занимаются самообразованием, перестраивают свое мышление.

Гений - это человек, который знает о своем выдающемся таланте и все же продолжает работать (академик А. Крыжановский).

Гений - это человек, который знает о своем выдающемся таланте и все же продолжает работать (академик А. Крыжановский).

Заслуживает внимания высказывание выдающегося отечественного пианиста Г. Нейгауза: хотя гениев и таланты создать нельзя, можно создавать культуру, и чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Это к вопросу о том, какую роль играет социальная среда в реализации таланта.

Заслуживает внимания высказывание выдающегося отечественного пианиста Г. Нейгауза: хотя гениев и таланты создать нельзя, можно создавать культуру, и чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Это к вопросу о том, какую роль играет социальная среда в реализации таланта.

Ряд ученых отстаивают точку зрения, что талант и гениальностьобусловлены наследственностью. Для доказательства приводятся родословные выдающихся представителей науки и искусства. Так, прабабушка Л. Н. Толстого — Ольга Трубспкая — и прабабушка А. С. Пушкина — Евдокия Трубецкая — были родными сестрами. Пять выдающихся немцев — поэты Шиллер и Гельдерлин, философы Шеллинг и Гегель, физик Макс Планк состояли в родстве: у них был общий предок — Иоганн Кант, живший в XV в. Нельзя, однако, не обратить внимания на то, сколько потомков этого Канта не проявили себя талантами на протяжении четырех столетий после него. Поэтому названное созвездие выдающихся немцев скорее свидетельствует о природной случайности их таланта, а не о наследственной его обусловленности, тем более что свой талант они проявляли в разных сферах: поэзии, философии, физике.

Врожденность таланта и гениальности не следует путать с наследственностью, о чем нередко заявляется в психологической и научно-популярной литературе. Талант и гениальность не передаются по наследству, иначе талантливые люди рождались бы только у талантливых же родителей, и все их дети были бы таковыми. Однако они появляются на свет и у вовсе не талантливых родителей, причем из многих детей в семье таланливыми могут стать один-два ребенка. Например, из 16 композиторов Бахов гением признан только Иоганн Себастьян; из всех братьев Толстых выдающимся стал только Лев Николаевич; из 14 (а по некоторым сведениям — даже из 17) братьев и сестер Менделеевых гениальным признан лишь Дмитрий Иванович; из 3 братьев Павловых — только Иван Петрович. Тот же факт, что в роду Бахов было 26 человек с музыкальными способностями, возможно, связан с их воспитанием в музыкальной среде, с развитием их способностей родителями.

Да и меткое народное высказывание о том, что природа чаще всего отдыхает на детях, подтверждает истину: талант если и наследуется, то незначительно. Так,

246 Глава 13. Способности и одаренность

|

исследование приемных детей, усыновленных при рождении, показало: их умственные способности более соответствовали тем, какие отмечались у биологических родителей, нежели у приемных. Однако относительное сходство по этим способностям между детьми и биологическими родителями наблюдалось не всегда и резко уменьшалось с возрастом.

...Выражения «одаренные ученики», «выдающиеся дети» - весьма условные. Этими терминами (применительно к умственной сфере школьников) обозначают учеников с необычно ранним умственным подъемом, с яркой выраженностью тех или иных специальных умственных свойств, с признаками благоприятных предпосылок развития научного таланта. Но поскольку речь идет о детях, все эти характеристики имеют значение только чего-то предварительного: проявившиеся особенности могут не получить ожидаемого развития, остаться нереализованными (Лейтес Н. С, 1988, с. 106).

...Выражения «одаренные ученики», «выдающиеся дети» - весьма условные. Этими терминами (применительно к умственной сфере школьников) обозначают учеников с необычно ранним умственным подъемом, с яркой выраженностью тех или иных специальных умственных свойств, с признаками благоприятных предпосылок развития научного таланта. Но поскольку речь идет о детях, все эти характеристики имеют значение только чего-то предварительного: проявившиеся особенности могут не получить ожидаемого развития, остаться нереализованными (Лейтес Н. С, 1988, с. 106).

Возможность достичь выдающихся результатов обусловлена не только высокой природной работоспособностью, но и мотивационными факторами и имеющимися у человека условиями проявить свой талант. А возникновение таковых часто бывает делом случая. Поэтому нередко талант обнаруживается в довольно позднем возрасте. Так, одна женщина, до поры до времени ничем не примечательная, выйдя на пенсию, занялась рисованием. Сейчас ее картины охотно покупают музеи и частные коллекционеры. Или другой пример. Один из грузчиков одесского порта до 40 лет участвовал в художественной самодеятельности, пока его голос не был замечен одним из московских музыкальных педагогов. Через два года бывший грузчик пел уже как солист Большого театра.

Возможность достичь выдающихся результатов обусловлена не только высокой природной работоспособностью, но и мотивационными факторами и имеющимися у человека условиями проявить свой талант. А возникновение таковых часто бывает делом случая. Поэтому нередко талант обнаруживается в довольно позднем возрасте. Так, одна женщина, до поры до времени ничем не примечательная, выйдя на пенсию, занялась рисованием. Сейчас ее картины охотно покупают музеи и частные коллекционеры. Или другой пример. Один из грузчиков одесского порта до 40 лет участвовал в художественной самодеятельности, пока его голос не был замечен одним из московских музыкальных педагогов. Через два года бывший грузчик пел уже как солист Большого театра.

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!