И чреспищеводной эхокардиографии 13 страница

141

|

|

Рис. 2.12. Атеросклероти-

ческий стеноз почечной

артерии. Изображение в

В-режиме.

наружение турбулентного кровото-

ка с локальным повышением систо-

лической скорости кровотока от

180—200 см/с и выше и величина

соотношения максимальной систо-

лической скорости в почечной ар-

терии и максимальной систоличе-

ской скорости в аорте, равная

3,3—3,5 и более (рис. 2.13).

Индекс акселерации менее 300

см/с или время акселерации, пре-

вышающее 0,07 с в пораженной по-

чечной артерии, также являются

критериями гемодинамически зна-

чимого стеноза ПА. Некоторые ав-

торы используют время акселера-

ции 0,10 или 0,12 с, что повышает

специфичность метода в диагности-

ке гемодинамически значимых сте-

нозов [Baxter G.M. et al., 1996;

Dawson D.L.. 1996].

Чувствительность дуплексного

сканирования в диагностике суже-

ния артерий 50 % и более составля-

ет 89—95 %, специфичность — 83—

97 %.

|

|

Рис. 2.13. Гемодинамиче-

ски значимый стеноз ле-

вой почечной артерии.

Изображение в режиме

СДСЧ.

142

При нефроптозе может отмечать-

ся повышение максимальной ско-

рости кровотока во втором сегмен-

те основного ствола на стороне

опущенной почки (наиболее под-

верженном натяжению) в клино- и

ортостазе и в сегментарных артери-

ях, что является следствием натя-

жения и истончения почечной ар-

терии («псевдостенотический эф-

фект»), перекрута с почечной веной

(«симптом пуповины»). Индекс пе-

риферического сопротивления в

почечной артерии при нефроптозе

остается в пределах нормы. Изме-

нения сосудистой стенки в артерии

при нефроптозе носят обратимый

характер, поскольку не связаны

с потерей эластичности стенки.

Только при необратимых измене-

ниях (при нефроптозе в сочетании

с фибромышечной дисплазией) по-

казатели скорости кровотока соот-

ветствуют гемодинамически значи-

мому стенозу.

|

|

|

Для венозного кровотока при

нефроптозе характерно повышение

скорости кровотока в основном

стволе почечной вены и в венах по-

чечного синуса в орто- и клиноста-

зе [Краснова Т.В., 2000].

Высокая частота артериальной

гипертензии отмечается у больных

с простыми кистами почек — оди-

ночными и множественными. По

данным ультразвукового исследова-

ния, кисты почек представлены

анэхогенными образованиями

округлой или овально-вытянутой

формы с тонкой, ровной стенкой и

эффектом дистального усиления

эхосигнала. Причинами АГ у боль-

ных с простыми кистами почек яв-

ляются:

• сдавление кистой магистраль-

ных почечных сосудов;

• сдавление кистой внутрипочеч-

ных сосудов с последующей атро-

фией паренхимы;

•сдавление кистой лоханки и

верхней трети мочеточника с нару-

шением уродинамики [Лопаткин

Н.А., Мазо Е.Б., 1982].

При гидронефрозе почка пред-

ставлена поликистозной массой,

однако в ней сохранена связь меж-

ду концентрически расположенны-

ми вокруг лоханки чашечками и

лоханкой. Паренхима почки резко

атрофична. Критериями наруше-

ния почечной гемодинамики при

гидронефрозе являются уменьше-

ние почечного кровотока и сосуди-

стого объема, повышение перифе-

рического сосудистого сопротивле-

ния в ПА, затруднение венозного

оттока и перераспределение крови

из наружных слоев почки во внут-

ренние.

|

|

|

По сообщению О.В.Молчановой

(1999), у больных хроническим гло-

мерулонефритом в активной фазе

выявляются следующие ультразву-

ковые признаки: увеличение перед-

незаднего размера почки и почеч-

ного синуса, увеличение размеров

пирамид за счет их ширины, сни-

жение соотношения площади па-

ренхимы к площади почечного си-

нуса. При анализе данных спектра

допплеровского сдвига частот и

ультразвукового изображения отме-

чаются снижение интенсивности

сосудистого рисунка почки и его

неравномерность, изменение фор-

мы спектра в виде быстрого систо-

лического подъема, широкой сис-

толической вершины и плавного

диастолического спуска с отсутст-

вием инцизуры на катакроте, повы-

шение систолической скорости и

умеренное снижение диастоличе-

ской скорости, резкое увеличение

пульсаторного индекса и индекса

периферического сопротивления

преимущественно на уровне междо-

левых и дуговых артерий. При обо-

стрении хронического пиелонефри-

та в 64 % случаев выявляется асим-

метрия кровотока с изменениями,

более выраженными преимущест-

венно на стороне поражения.

|

|

|

143

2.2.19.6. Диабетическая

нефропатия

Ультразвуковую диагностику мик-

роангиопатий проводят на основа-

нии данных качественного и коли-

чественного анализа спектра доп-

плеровского сдвига частот, регист-

рируемых во внутрипочечных (сег-

ментарных, междолевых, дуговых)

артериях.

Качественная оценка спектра во

внутрипеченочных артериях у па-

циентов с клинически выраженной

нефропатией показывает, что в по-

давляющем большинстве случаев

изменения однотипны. Характер-

ным является резкое падение ско-

рости кровотока сразу после дости-

жения максимальной систоличе-

ской скорости с образованием вы-

сокоамплитудного остро очерчен-

ного пика и инцизуры за ним. За-

тем наблюдается незначительный

подъем скорости кровотока, что

приводит к образованию округлого

низкоамплитудного второго пика,

за которым вновь следует стремите-

льное снижение скорости кровото-

ка. Между систолической и диасто-

лической составляющими образует-

ся глубокая инцизура. Указанные

изменения сопровождаются выра-

женным снижением скорости кро-

вотока в диастоле, особенно диа-

столической скорости кровотока.

|

|

|

Гораздо реже огибающая спектра

систолической части выглядит це-

льной, отмечаются умеренное сни-

жение систолической скорости

кровотока, закругление систоличе-

ской вершины, снижение диастоли-

ческой скорости кровотока. Отме-

тим, что по основным почечным

артериям у каждого больного на-

блюдаются аналогичные отклоне-

ния формы спектра, однако изме-

нения бывают несколько сглажены.

Средние значения исследуемых ко-

личественных показателей кровото-

ка по внутрипочечным артериям, а

также средние значения диаметров

сосудов приведены в табл. 2.18.

Как следует из данных, приведен-

ных в табл. 2.18, у больных с клини-

ческими проявлениями диабетиче-

ской нефропатии статистически до-

стоверно снижены по сравнению с

нормой Vd и ТАМх, значительно

повышены значения PI, RI, S/D.

Согласно закону Пуазейля, сопро-

тивление току крови обратно про-

порционально радиусу сосуда в IV

степени, т.е. даже небольшое умень-

шение диаметра сосуда приводит к

значительному повышению сопро-

тивления. Уменьшение суммарной

площади поперечного сечения мик-

рососудистого русла, его редукция,

что характерно для диабетической

микроангиопатии, приводят к изме-

нению гемодинамики не только на

уровне мелких сосудов, но и в арте-

риях более крупного калибра, участ-

вующих в кровоснабжении исследу-

емого бассейна.

Надо особо отметить, что описан-

ные качественные изменения спект-

ра, зарегистрированные у больных

сахарным диабетом, безусловно, ха-

рактерны для пациентов с данной

патологией, но, конечно, не могут

расцениваться как специфичные.

Аналогичная форма спектра выяв-

ляется у больных с заболеваниями

почек, васкулитами, а также при

|

|

| 144 |

Таблица 2.18. Диаметр и показатели кровотока внутрипочечных артерий у боль-

ных сахарным диабетом с клинической нефропатией

остром канальцевом некрозе, изме-

нениях в паренхиме почек, связан-

ных с системной артериальной ги-

пертензией. Ценность ультразвуко-

вого метода исследования внутри-

почечной гемодинамики состоит не

в диагностике нозологической фор-

мы. Дуплексное сканирование не-

инвазивно представляет уникаль-

ную физиологическую информацию

о почечном статусе, отражающую

состояние сосудистой резистентно-

сти, которую невозможно получить

с помощью обычных лабораторных

методов исследования. Кроме того,

при мониторировании внутрипочеч-

ного кровотока представляется ред-

кая возможность выявления даль-

нейшего углубления или регресса

отмеченных ранее нарушений.

2.2.20. Дуплексное сканирование

магистральных артерий нижних

конечностей

Методика

Исследование начинают с визуали-

зации брюшного отдела аорты, ис-

пользуя датчик с частотой излуче-

ния 3,5 МГц. От бифуркации аорты

датчик перемещают вниз и латера-

льно в направлении пупартовой

связки, следуя анатомическому

ходу общей и наружной подвздош-

ных артерий с переходом в бедрен-

ную. Дальнейшее исследование ар-

терий нижних конечностей целесо-

образно выполнять, используя ли-

нейный датчик с частотой излуче-

ния 5—7,5 МГц. В пределах бедрен-

ного треугольника получают изоб-

ражение и исследуют анатомо-то-

пографические особенности бед-

ренной артерии и ее ветвей. На 3—

4 см ниже пупартовой связки от

задней стенки бедренной артерии

отходит глубокая артерия бедра, ко-

торая на экране располагается кза-

ди и под углом 30—60° от бедрен-

ной артерии.

Начальный сегмент глубокой ар-

терии бедра визуализируется в

100 % случаев. Далее артерия про-

никает между m.vastus medicalis и

приводящими мышцами бедра.

Возможность визуализации ее на

этом сегменте зависит от величины

мышечной массы.

Получить изображение бедрен-

ной артерии и начального сегмента

глубокой артерии бедра в одной

плоскости удается не всегда. Чаще

возможно визуализировать бедрен-

ную артерию и при небольшом сме-

щении плоскости сканирования —

начальный сегмент глубокой арте-

рии бедра. В ряде случаев исполь-

зование режима цветового доппле-

ровского картирования позволяет

также получить изображение нача-

льного сегмента боковой артерии,

окружающей бедренную кость. На

экране артерия располагается вер-

тикально и кзади от наружной

стенки глубокой артерии бедра. Пе-

ремещая датчик по ходу глубокой

артерии бедра в дистальном на-

правлении, можно одновременно

получить изображение трех сосу-

дов, различающихся по глубине

расположения. Более поверхностно

располагается бедренная артерия,

кзади от нее — бедренная вена, да-

лее — глубокая артерия бедра.

Для продолжения исследования

бедренной артерии датчик переме-

щают в дистальном направлении по

передней поверхности бедра ближе

к его медиальному краю.

Подколенная артерия является

непосредственным продолжением

бедренной артерии. Датчик распо-

лагают в области подколенной

ямки выше, на уровне и ниже щели

коленного сустава. Визуализируют

подколенную артерию на всем про-

тяжении, ее сопровождает одно-

именная вена, расположенная бо-

лее поверхностно.

Артерии голени исследуют в тех

сегментах, где сосуды расположены

ближе к поверхности кожи. Такими

сегментами являются проксималь-

ная и дистальная трети голени. В

ряде случаев удается получить изоб-

145

|

|

Рис. 2.14. Артерии и

вены голени. Изображе-

ние в режиме Sie-scape.

ражение артерии на всем протяже-

нии, например задней большебер-

цовой. Датчик располагают на зад-

ней поверхности верхней трети го-

лени и исследуют устье передней и

задней большеберцовых артерий. На

Рис. 2.15. Трехмерная ультразвуковая

ангиограмма задней большеберцовой

артерии.

экране передняя большеберцовая

артерия направляется кзади от под-

коленной артерии, задняя больше-

берцовая артерия (ЗБА) — горизон-

тально (рис. 2.14). При небольшом

смещении плоскости сканирования

визуализируется начальный сегмент

малоберцовой артерии. Исследова-

ние передней большеберцовой арте-

рии продолжают на передней повер-

хности нижней трети голени в обла-

сти голеностопного сустава. На-

правляя датчик в дистальном на-

правлении по тылу стопы, получают

изображение дорсальной артерии

стопы, которая является продолже-

нием передней большеберцовой ар-

терии. Исследование задней боль-

шеберцовой артерии проводят кзади

от медиальной лодыжки, вдоль ме-

диального края голени (рис. 2.15).

Целесообразно особое внимание

уделить исследованию таких вет-

вей ЗБА, как медиальная подош-

венная и латеральная подошвен-

ная артерии, которые образуют по-

146

дошвенную дугу. Для получения

изображения медиальной подо-

швенной артерии датчик располага-

ют по медиальному краю подо-

швенной поверхности стопы, для

получения информации о латераль-

ной подошвенной артерии — по ла-

теральному краю стопы. Диаметр

артерии в среднем составляет

1,5+0,01 мм, систолическая ско-

рость кровотока — 30 см/с.

В норме в артериях нижних ко-

нечностей отмечаются однородный

гипоэхогенный просвет сосудов в

В-режиме и равномерное окраши-

вание потока в режиме ЦДК с на-

личием четких, ровных контуров

стенок артерий.

С внедрением в клиническую

практику УЗ-исследования в В-ре-

жиме для изучения величины комп-

лекса интима — медиа в сонных ар-

териях [Pignoli P., 1986] данная ме-

тодика успешно стала применяться

для изучения состояния стенки

бедренной артерии. Исследуют зад-

нюю стенку общей бедренной арте-

рии на протяжении 2 см проксима-

льнее бифуркации. При этом диста -

льную точку определяют, проводя

перпендикулярно линию от места

перехода общей бедренной артерии

в поверхностную, проксимальную

точку — отступив 2 см, а сред-

нюю — между проксимальной и ди-

стальной. За нормальную величину

КИМ в дистальном участке общей

бедренной артерии принято абсо-

лютное значение меньше или рав-

ное 1,0 мм.

В норме качественная оценка

формы СДСЧ свидетельствует о на-

личии магистрального типа крово-

тока.

Величина диаметра и показатели

гемодинамики в магистральных ар-

териях нижних конечностей у здо-

ровых лиц представлены в табл.

2.19.

Учитывая, что одним из основ-

ных факторов, определяющих кли-

ническую картину заболевания ар-

терий нижних конечностей, являет-

ся степень развития коллатерально-

го кровообращения, целесообразно

исследование артерий с помощью

дуплексного сканирования сочетать

с измерением систолического

артериального давления на уровне

лодыжки с оценкой лодыжеч-

но-плечевого индекса давления

(ЛПИ). В норме среднее значение

ЛПИ составляет 1,0 (0,9—1,2). Зна-

чение лодыжечно-плечевого индек-

са давления меньше 1 свидетельст-

вует о развитии окклюзирующего

поражения в артериях нижних ко-

нечностей и позволяет оценить сте-

пень развития коллатерального

кровообращения в исследуемой ко-

нечности.

По данным G.Ramaswami и со-

авт. (1999), сочетание лодыжечно-

плечевого индекса (как скрининго-

вого теста) и дуплексного скани-

рования дает возможность заме-

нить ангиографическое исследова-

ние при оформлении клинического

диагноза приблизительно у 80 %

больных.

|

|

| 147 |

Таблица 2.19. Средние значения диаметра и показатели гемодинамики в магист-

ральных артериях у здоровых лиц

2.2.20.1. Окклюзионные поражения

артерий нижних конечностей

Для локализации уровня пораже-

ния артерий нижних конечностей

общепринята градация на сегмен-

ты: аортоподвздошный, бедренно-

подколенный, голень, стопу. Дуп-

лексное сканирование позволяет

определить наличие, локализацию,

степень и протяженность пораже-

ния в каждом сегменте. Для опре-

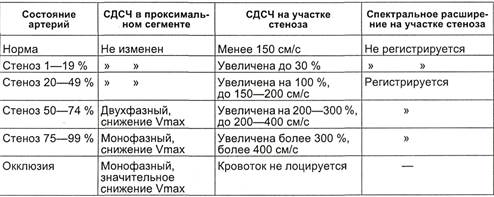

деления степени поражения арте-

рий K.A.Jager и соавт. (1985) пред-

ложили критерии, основанные на

качественной и количественной

оценках спектра допплеровского

сдвига частот (табл. 2.20).

K.A.Jager и соавт. (1985) предло-

жили другой подход к определению

степени поражения артерий с уче-

том отношения систолической ско-

рости кровотока на участке стеноза

к систолической скорости кровото-

ка в пре- и постстенотическом уча-

стках. Отношение скоростей 2,0—

2,5 является диапазоном для раз-

граничения стенозов до 49 % и бо-

лее.

Чувствительность дуплексного

сканирования в выявлении заболе-

ваний артерий нижних конечностей

составляет 92 %, специфичность —

99%.

2.2.20.2. Изолированное поражение

артерий аортоподвздошного

сегмента

Диагностика окклюзии артерий ис-

следуемого сегмента основывается

на следующих критериях:

• наличии эхогенных масс и от-

сутствии кровотока в просвете ар-

терии по данным цветового доппле-

ровского картирования и спектра

допплеровского сдвига частот;

• регистрации коллатерального

типа кровотока в бедренной арте-

рии по данным СДСЧ.

Критерии диагностики стеноза

артерии более 60 %:

• определение бляшки в просвете

сосуда в сочетании с изменением

интенсивности окрашивания пото-

ка на участке поражения в режиме

ЦДК;

• регистрация локального повы-

шения скорости кровотока и изме-

нение звукового сигнала на слух на

участке стеноза и непосредственно

за ним. Поскольку кровоток теряет

свой пульсирующий характер, из-

меняется форма контура спектра.

Качественная оценка СДСЧ на

участке стеноза свидетельствует о

высокоамплитудной систолической

составляющей (стремительное на-

растание и более плавное сниже-

|

|

| 148 |

Таблица 2.20. Критерии спектра допплеровского сдвига частот в определении

степени поражения артерий [Jager K.A. et al., 1985]

Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!