Стихи с кумулятивным композиционным принципом

Тематический словарь

Исторические предпосылки

Биография писателя

Анонс произведений

Материал для самостоятельного изучения

НАРОДНОПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И МИФОЛОГИЯ

v Мифы Древней Греции

v Библейские сказания

МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Миф - это вымысел, сказка, с помощью которой мысль первобытного человека пыталась не только объяснить себе непонятные и грозные явления окружающего мира, но и найти ключ к овладению силами природы и подчинить их себе.

Миф – (от греч. mythos – повествование, басня, предание) создание коллективной общенародной фантазии, обобщено отражающие действительность в виде чувственно – конкретных персонификаций и одушевленных существ, которые мыслятся первобытным сознанием вполне реальным.

| ||||||||||||||||||||||||||||||

Сказка – повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событий, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил.

Басня – краткий иносказательный нравоучительный рассказ, стихотворение.

Загадки – изображение или выражение нуждающееся в разгадке, истолковании.

Пословицы – краткое народное изречение с назидательным смыслом.

Источником древнегреческой литературы, как и всякой другой, было устное народное творчество и, прежде всего - мифы, в которых содержалась целая сокровищница сюжетов и образов. В. Г. Белинский, развивая ту же мысль, указывал еще на жизненное значение мифологических образов. “Мифология была выражением жизни древних” - писал он, -“и их боги были не аллегориями, не риторическими фигурами, а живыми понятиями в живых образах”.

Греческая литература выросла на основе богатейшего народного творчества, на основе мифологии.

Как же и где появились греческие мифы?

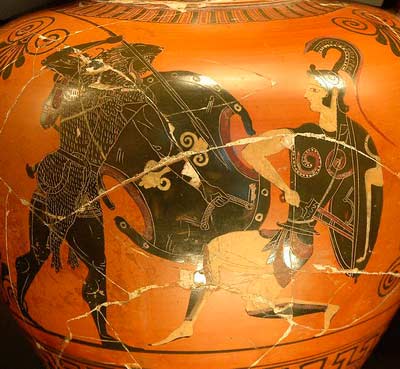

Исторически доказано, что деятельность греческого народа уже первоначально обладала ярко выраженными чертами морской экспансии. Об этом свидетельствуют расписные амфоры того времени. Прибыв на остров Эйдос древние греки установили добрососдские отношения с проживавшим на ту пору на острове хетским народом. Именно хетская мифология и стала источником мифотворчества вернувшихся на родину завоевателей.

Мифология возникла в ту пору, когда греки жили общинно-родовым строем ( до VIII в. До н.э.) и весь мир им казался огромной общиной, семьей. В шорохе листьев, в шуме волн, в лучах зари древнему греку чудилось нечто живое и таинственное.

В шорохе листьев, в шуме волн, в лучах зари древнему греку чудилось нечто живое и таинственное. Небо было полно богов: то Гелиос мчится на огненной колеснице, то озаряет землю Селена, то Эос в лазоревом одеянии возвещает утро.

В древнюю эпоху матриархальной общины, когда человек зависел от природы, испытывая страх перед ее стихиями, боги рисовались человеку в ужасном зверином облике. Взглянет человек на море, а там Посейдон разбивает волны трезубцем, резвятся нимфы-океаниды, в лес и горы ходить опасно – там живут нимфы-дриады и ореады, а можно попасть в болото к нимфам-лимнадам. А то нападет на человека козлоногий бог Пан. И даже под землей бог Аид и богиня Персефона стерегут умерших.

А над миром возвышается гора Олимп, где в окружении богов обитает Зевс, отец и владыка вселенной. Рядом с ним восседает грозная и ревнивая супруга его Гера и дочь его Афина-Паллада. О греческих богах мы узнаем из легенд и мифов, сложенных эллинами(жители Древней Греции). Люди в своих рассказах наделяли богов сверхъестественной силой и одновременно человеческими качествами.

Однако в эпоху патриархата, когда общины разрослись и объединились в большие племена, люди почувствовали себя сильнее. На смену женщине пришел герой, вождь-мужчина, защитник. Мифология стала приобретать антропоморфный (человекоподобный) характер. В мифологии стали появляться герои. Персей, Беллофонт, Геракл, Тезей, Мелеагр, Эдип, Прометей.

Мифы о героях

Мифические герои - дети богов и людей.

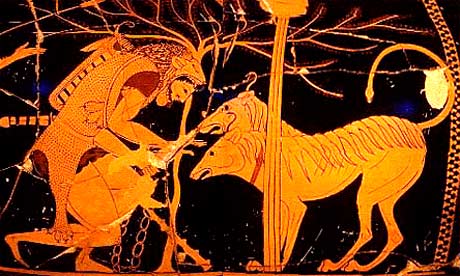

Геракл – сын Зевса и земной женщины Алкмены, могучий и храбрый герой.

Он прославился 12 подвигами, совершенными у микенского царя Эврисфея. Источником древнегреческой литературы, как и всякой другой, было устное народное творчество и, прежде всего - мифы, в которых содержалась целая сокровищница сюжетов и образов. В. Г. Белинский, развивая ту же мысль, указывал еще на жизненное значение мифологических образов. “Мифология была выражением жизни древних” - писал он, -“и их боги были не аллегориями, не риторическими фигурами, а живыми понятиями в живых образах”.

Греческая литература выросла на основе богатейшего народного творчества, на основе мифологии.

Как же и где появились греческие мифы?

Исторически доказано, что деятельность греческого народа уже первоначально обладала ярко выраженными чертами морской экспансии. Об этом свидетельствуют расписные амфоры того времени. Прибыв на остров Эйдос древние греки установили добрососдские отношения с проживавшим на ту пору на острове хетским народом. Именно хетская мифология и стала источником мифотворчества вернувшихся на родину завоевателей.

Мифология возникла в ту пору, когда греки жили общинно-родовым строем ( до VIII в. До н.э.) и весь мир им казался огромной общиной, семьей. В шорохе листьев, в шуме волн, в лучах зари древнему греку чудилось нечто живое и таинственное.

В шорохе листьев, в шуме волн, в лучах зари древнему греку чудилось нечто живое и таинственное. Небо было полно богов: то Гелиос мчится на огненной колеснице, то озаряет землю Селена, то Эос в лазоревом одеянии возвещает утро.

В древнюю эпоху матриархальной общины, когда человек зависел от природы, испытывая страх перед ее стихиями, боги рисовались человеку в ужасном зверином облике. Взглянет человек на море, а там Посейдон разбивает волны трезубцем, резвятся нимфы-океаниды, в лес и горы ходить опасно – там живут нимфы-дриады и ореады, а можно попасть в болото к нимфам-лимнадам. А то нападет на человека козлоногий бог Пан. И даже под землей бог Аид и богиня Персефона стерегут умерших.

А над миром возвышается гора Олимп, где в окружении богов обитает Зевс, отец и владыка вселенной. Рядом с ним восседает грозная и ревнивая супруга его Гера и дочь его Афина-Паллада. О греческих богах мы узнаем из легенд и мифов, сложенных эллинами(жители Древней Греции). Люди в своих рассказах наделяли богов сверхъестественной силой и одновременно человеческими качествами.

Однако в эпоху патриархата, когда общины разрослись и объединились в большие племена, люди почувствовали себя сильнее. На смену женщине пришел герой, вождь-мужчина, защитник. Мифология стала приобретать антропоморфный (человекоподобный) характер. В мифологии стали появляться герои. Персей, Беллофонт, Геракл, Тезей, Мелеагр, Эдип, Прометей.

Мифы о героях

Мифические герои - дети богов и людей.

Геракл – сын Зевса и земной женщины Алкмены, могучий и храбрый герой.

Он прославился 12 подвигами, совершенными у микенского царя Эврисфея.

|

Прометей – сын Иапета и богини Фемиды. Защитник и покровитель людей.

Прикованный Прометей

Самая замечательная из трагедий Эсхила (часть трилогии о Прометеи), в ней ярко выражено мировоззрение художника – гуманиста. В основу сюжета положен миф о борьбе между богом Зевса и титаном Прометеем, совершенно по-новому разработанный Эсхилом. Прометей против воли Зевса принес людям небесный огонь и тем самым пробудил в них стремление к сознательной жизни. Культура человечества: грамота и счет, земледелие, ремесла, науки – все это плоды подвига Прометея, друга человечества. Разгневанный Зевс обрекает Прометея на жестокую казнь: он приказывает навеки приковать его к скале. Выполнение казни поручается богу – кузнецу Гефесту, которому должны помогать власть и насилие. Каждый день орел Зевса прилетает терзать печень Прометея. Но природа на стороне титана, она скорбит о его страданиях. Благородному образу Прометея Эсхил противопоставил образ жесткого и мстительного Зевса, которого наделил чертами, типичными для современных ему тиранов. Сюжет о борьбе Прометея с Зевсом за счастье людей неоднократно использовался крупнейшими и поэтами нового времени – Гете, Байрона, Шелли, Шевченко.

|

|

|

| Происхождение и значение выражений | Работа со словарем по Древней Греции |

·  Авгиевы конюшни

· Адамовы веки

· Ариаднина нить

· Ахиллесова пята

· Узы Гименея

· Гомерический хохот

· Гора родила мышь

· Гордиев узел

· Дамоклов меч

· Троянский конь

· Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть (Сократ)

· Олимпийское спокойствие

· Кануть в Лету

· Сизифов труд

· Нарцисс

· Ящик Пандоры

· Бойся данайцев, дары приносящих Авгиевы конюшни

· Адамовы веки

· Ариаднина нить

· Ахиллесова пята

· Узы Гименея

· Гомерический хохот

· Гора родила мышь

· Гордиев узел

· Дамоклов меч

· Троянский конь

· Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть (Сократ)

· Олимпийское спокойствие

· Кануть в Лету

· Сизифов труд

· Нарцисс

· Ящик Пандоры

· Бойся данайцев, дары приносящих

| · Аид · Акрополь · Амазонки · Амброзия · Амфитрита · Андромеда · Аполлон · Арес · Ариадна · Артемида · Атлант · Афина · Афины · Афродита · Гармония · Гера · Гермес · Гефест · Гиганты · Гименей · Гипнос · Горгоны · Ехидна · Зевс · Калипсо · Киклопы · Кратер · Кронос · Музы (перечислите и напишите краткую характеристику) · Пандора · Персефона · Посейдон · Тартар · Цербер · Эос |

Басня — стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного, сатирического характера. В конце или в начале басни содержится краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. В басне высмеиваются пороки людей.

Басня — стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного, сатирического характера. В конце или в начале басни содержится краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. В басне высмеиваются пороки людей.

Басня — один из древнейших литературных жанров

Древней Греции был знаменит Эзоп (VI—V века до нашей эры), писавший басни в прозе.

Прежде чем басня стала самостоятельным литературным жанром, она прошла в своём развитии стадии поучительного примера или притчи, а затем фольклорную. Греческая поэзия VII—VI веков до н. э. известна лишь в скудных отрывках; некоторые из этих отрывков отдельными образами перекликаются с известными впоследствии басенными сюжетами.

Греческая литература классического периода уже опирается на вполне сложившуюся традицию устной басни. Геродот ввёл басню в историографию. Эсхил пользовался басней в трагедии: сохранился отрывок, излагающий «славную ливийскую басню» об орле, поражённом стрелой с орлиными перьями.

Греческая литература классического периода уже опирается на вполне сложившуюся традицию устной басни. Геродот ввёл басню в историографию. Эсхил пользовался басней в трагедии: сохранился отрывок, излагающий «славную ливийскую басню» об орле, поражённом стрелой с орлиными перьями.

Муравей и Жук

Муравей и Жук

В летнюю пору гулял муравей по пашне и собирал по зернышку пшеницу и ячмень, чтобы запастись кормом на зиму. Увидал его жук и посочувствовал, что ему приходится так трудиться даже в такое время года, когда все остальные животные отдыхают от тягот и предаются праздности. Промолчал тогда муравей; но когда пришла зима и навоз дождями размыло, остался жук голодным, и пришел он попросить у муравья корму. Сказал муравей: «Эх, жук, кабы ты тогда работал, когда меня трудом попрекал, не пришлось бы тебе теперь сидеть без корму».

Эпос - слово, повествование, один из трех видов литературы, повествующих о различных событиях прошлого.

Эпос - слово, повествование, один из трех видов литературы, повествующих о различных событиях прошлого.

Эпос (Героический эпос) – слово о подвигах, песни, которые исполняли странствующие певцы.

Аэд – сочинитель песен.

Рапсод – исполнитель и собиратель героических сказаний.

Предание считает создателем древнегреческого эпоса Гомера, слепого бродячего аэда, нищего певца. Уже в классической Греции имя его было окружено легендами. Многие ученые, не понимая, как один человек может создать устно и держать в памяти тысячи стихов «Илиады» и «Одиссеи», ставили под сомнение существование самого Гомера.

Считается, что свой окончательный вид эти поэмы приняли накануне возникновения рабовладельческой формации, в то время, когда погибал общинно-родовой строй.

«Илиада» и «Одиссея» входят в так называемый Троянский мифологический цикл. Общество у Гомера – патриархальный род, который не знает классового расслоения. Цари трудятся наравне с пастухами, а рабы не занимают униженного положения в семье. Одиссей сам строит плот, Пенелопа искусно ткет, царевна Навзирая стирает белье. А вещи окружающие людей? Они прекрасны и священны. Каждая вещь, изготовленная человеком, хороша и является произведением искусства.

Отличительные черты эпоса:

• Гекзаметр (шестистопный дактиль)

• Произношение нараспев, замедленный темп повествования, велическтвенный характер.

• Эпитеты: тучегонитель Зевс, белолокотная Гера, среброногая Фетида.

• Сравнения: битва как бушующий пожар, буря в лесу, разлив реки, прорвавшей все плотины.

«Илиада»

«Илиада»

«Илиада» начинается с конфликта в стане осаждающих Трою ахейцев. Царь Агамемнон похитил дочь жреца Аполлона, Хриса. Хрис приходит в греческий стан выкупить взятую в плен и доставшуюся в рабыни Агамемнону дочь Хрисеиду. Получив грубый отказ, он обращается с мольбой об отмщении к Аполлону, который насылает на войско моровую язву. В собрании греков, созванном Ахиллом, Калхант объявляет, что единственное средство умилостивить бога состоит в выдаче Хрисеиды её отцу без выкупа. Агамемнон уступает всеобщему требованию, но, чтобы вознаградить себя за эту потерю, отнимает у Ахилла, которого считает инициатором всей интриги, его любимую рабыню Брисеиду. В гневе Ахилл удаляется в палатку и просит свою мать Фетиду умолить Зевса, чтобы греки до тех пор терпели поражения от троянцев, пока Агамемнон не даст ему, Ахиллу, полного удовлетворения. Девятилетняя осада на грани срыва, но ситуацию исправляет Одиссей.

Во второй песне Гомер описывает силы противоборствующих сторон. Под предводительством Агамемнона к стенам Трои приплыло 1186 кораблей, а само войско насчитывало свыше 130 тыс. солдат. Свои отряды прислали различные области Эллады:

Поскольку Троянская война началась с похищения Елены, то в третьей песне в единоборство вступают её юридический муж Менелай с фактическим — Парисом. В поединке побеждает Менелай, однако богиня Афродита спасает Париса от смерти и раненого уносит с поля боя. Из-за того, что поединок не закончился смертью одного из соперников, он считается недействительным. Агамемнон настаивает на исполнении заключенного договора, но троянец Пандар нарушает перемирие, пуская стрелу в Менелая, после чего завязывается первое открытое сражение (четвёртая песнь), Элефенор убит Агенором.

Война продолжается. Однако ни ахейцы, ни троянцы не могут одержать верх. Смертным помогают бессмертные боги. Ахейцам покровительствует Афина Паллада, Гера и Посейдон, троянцам — Аполлон, Арес и Афродита.

Пятая песнь рассказывает о том, как в жестокой битве даже бессмертные Арес и Афродита получают ранения от руки ахейца Диомеда, руководимого Афиной. Видя силу Афины Паллады, предводитель троянцев Гектор возвращается в Трою и требует принести богине богатые жертвы. Заодно Гектор стыдит скрывшегося в тылу Париса и обнадеживает свою жену Андромаху. Менелай убивает Пилемена, но Сарпедон сражает царя Родоса Тлеполема. Возвратившись на поле боя, Гектор вызывает на поединок сильнейшего из ахеян и его вызов в седьмой песне принимает Аякс Великий. Герои бьются до поздней ночи, но никто из них не может одержать верха. Тогда они братаются, обмениваются дарами и расходятся. Тем временем воля Зевса склоняется на сторону троянцев и лишь Посейдон остается верен ахейцам. Ахейское посольство отправляется к Ахиллу, чье войско бездействует из-за ссоры их предводителя с Агамемноном. Однако рассказ о бедствиях ахейцев, прижатых троянцами к морю, трогает лишь Патрокла — друга Ахилла.

Троянцы атакуют: Агенор убивает Клония, а Медонт сражен Энеем. Ахилл тянет за колесницей тело сражённого Гектора

Атакуя, троянцы едва не сжигают ахейский флот, но благосклонная к ахейцам богиня Гера обольщает и усыпляет своего мужа бога Зевса, чтобы спасти своих фаворитов. Видя подожженный троянцами ахейский корабль, Ахилл отправляет в бой своих солдат под командованием Патрокла, одетого в доспехи Ахилла, однако сам уклоняется от сражения, держа гнев на Агамемнона. Однако Патрокл гибнет в битве. Сначала его в спину поражает Аполлон, потом бьёт копьём Эвфорб, а затем Гектор наносит ему смертельный удар пикой в пах. В борьбе за тело Патрокла Аякс Теламонид убивает Гиппофоя и Форкия, а Менелай поражает Евфорба. Ахеец Схедий гибнет от руки Гектора. Желание отомстить за друга возвращает в игру Ахилла, который, в свою очередь, убивает Гектора, поразив его копьем в шею. В конце «Илиады» разворачивается тяжба за тело Гектора, которое Ахилл первоначально отказывался выдавать отцу погибшего для погребения. Для погребения Гектора и Патрокла устанавливается одиннадцатидневное перемирие, устраиваются похоронные игры.

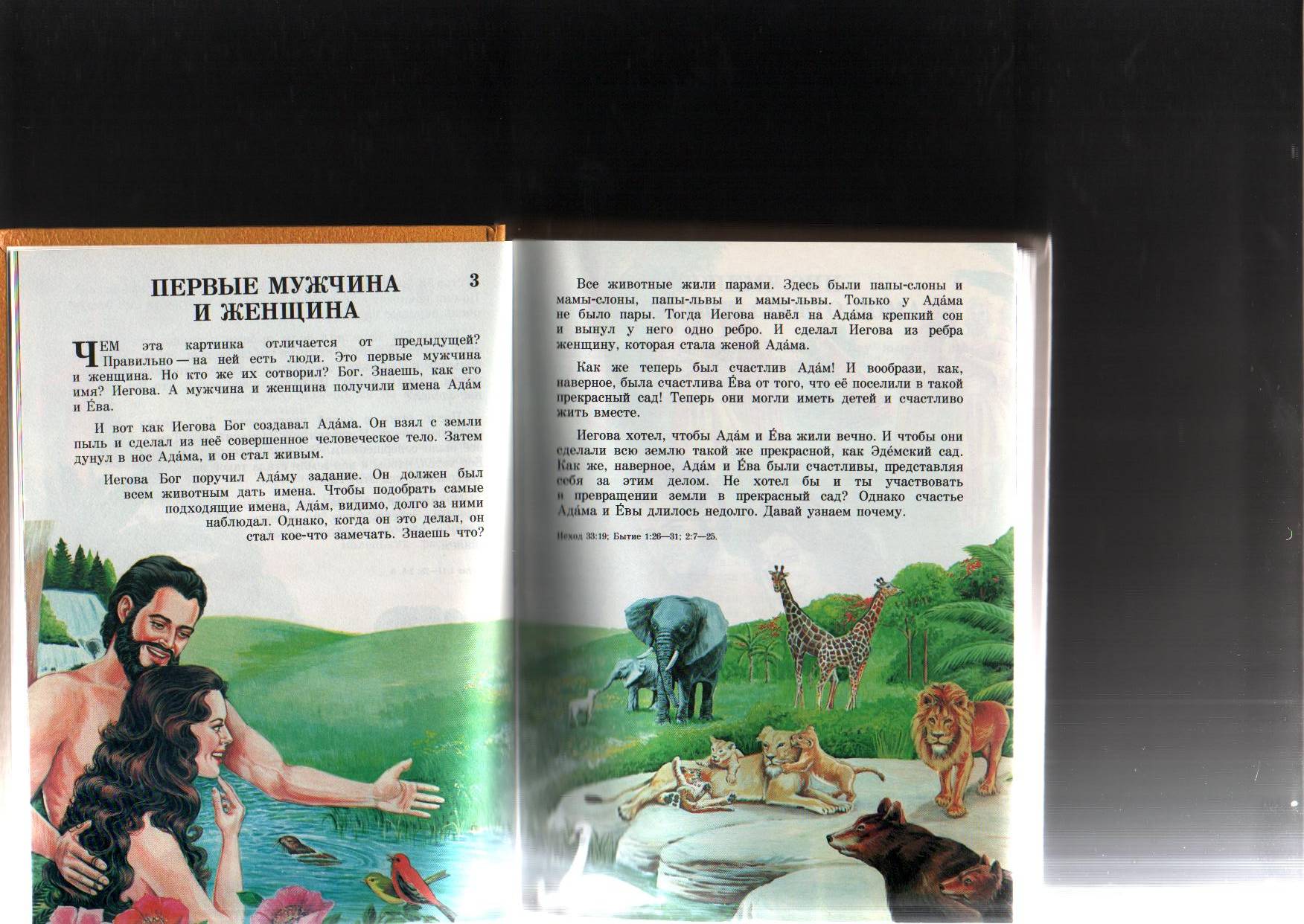

БИБЛЕЙСКИЕ СКАЗАНИЯ

Библия – это набор религиозных текстов, имеющих отношение к иудаизму и христианству и признаваемых в этих религиях священными. Тексты, провозглашаемые конфессиями, называются каноническими. В христианстве Библия состоит из двух значительных частей — Ветхого и Нового Заветов. В иудаизме Новый Завет не признаётся, как оспаривается и всё, связанное с Христом. Само существование его ставится под сомнение или принимается с большими оговорками.

Сказание – повествовательное произведение исторического или легендарного характера. Среди сказаний выделяют предания и легенды.

Легенда - (от ср.-лат. legenda «чтение», «читаемое») — одна из разновидностей сказочного прозаического фольклора. Письменное предание о каких-нибудь исторических событиях или личностях.

Притча - короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение (премудрость).

В степных и холмистых районах между Египтом, Вавилонией и финикийским побережьем Средиземного моря издавна селились люди. Во 2 тысячелетии до н. э. среди других народов здесь жили и кочевые еврейские племена. Прослышав про сытую жизнь в Египте, нередко голодающие евреи переселялись туда. Но постепенно фараоны начали притеснять потомков евреев-переселенцев и решили совсем уничтожить их род. Одного младенца по имени Моисей удалось спасти.

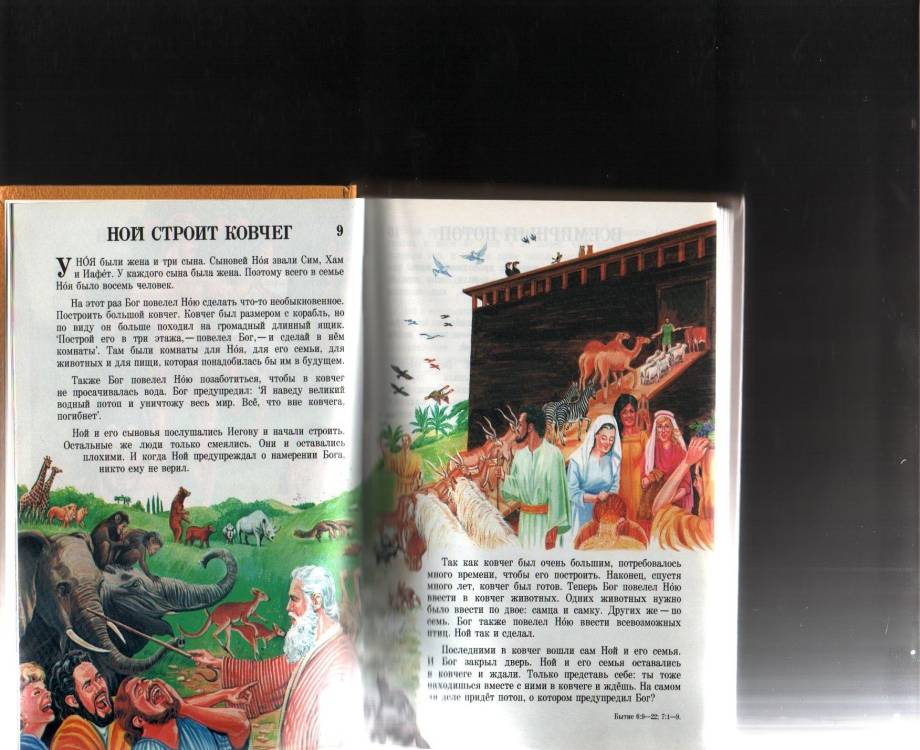

Эти предания из истории древних евреев вошли в Библию, что на древнегреческом означает “книга”. Первая, наиболее древняя часть Библии называется Ветхим Заветом, куда входят еврейские мифы и предания. Он содержит не только повествование о старине, но и размышления мудрецов, древние законы и обычаи. Библия начинается с мифов о сотворении мира, о первых людях - Адаме и Еве, об изгнании их из рая, о великом потопе и о расселении народов по земле. С течением времени евреи пришли к единобожию, стали почитать одного Бога. Они верили, что Бог сотворил мир и дал людям заповеди - правила, по которым они должны жить. Заповеди были записаны на каменных досках - скрижалях, которые Бог вручил Моисею - некогда спасенному младенцу, ставшему впоследствии вождем евреев. Самые главные заповеди таковы: поклоняться лишь одному Богу, но не изображать его и не произносить напрасно его священное имя, почитать отца и мать, не красть и не зариться на чужое, не лгать и не убивать человека. Иначе виновного постигнет Божья кара. Евреи заключили с Богом завет, т. е. договор. Они согласились выполнять все заповеди Бога. А он через Моисея обещал вывести их из египетского плена в благодатный край, что позже стал называться Палестиной.

В 13 в. до н. э. после странствий евреи из Египта пришли в Палестину. Там они спустя несколько столетий образовали свое царство - Израиль. Первым правителем Израильского царства стал Саул. После гибели Саула и его сыновей в битве с филистимлянами царем был избран Давид. Столицей царства при Давиде, в 10 в. до н. э., стал город Иерусалим. После Давида на престол вступил его сын Соломон. Он славился богатством и мудростью. Но царство его было непрочно и распалось вскоре после его смерти. В 6 в. до н. э. евреев подчинили себе вавилоняне. Персидский царь Кир, покорив Вавилон, отпустил пленных евреев на родину. Позднее еврейские купцы и ученые служили при дворе персидских царей.

Отношение к Библии самое различное. Некоторые рассматривают ее как «послания» Бога к людям. Иногда высказывается мнение о том, что Библия есть не что иное, как собрание небылиц, которые могут нанести вред человечеству. «Что есть истина?» - Пилат задал свой вечный вопрос именно в Библии.

Библия представляет собой собрание книг, которые, согласно иудейской и христианской религиям, считаются священным писанием божественного происхождения, сводом основных законов веры и морали. Слово «библия» восходит к греческому βιβλια (книга), точнее, даже к его множественному числу. В этой форме оно было заимствовано христианами и проникло в латинский язык.

Поскольку Библия рассказывает о союзе бога и человека, то ее называют заветом. Христиане поделили ее следующим образом: книги, написанные под знаком союза бога с Авраамом и Моисеем, называются Ветхим заветом, а книги о союзе с Иисусом – Новым заветом.

Ветхий завет делится на 3 части. В первую входит Пятикнижие Моисея, во вторую – ранние и более поздние книги пророков, в третью – остальные книги. К последней относятся 5 книг, которые зачитывались во время священнослужений по великим праздникам.

Христиане делят Ветхий завет на книги сказаний, книги поучений и книги пророков. Так, Пятикнижие Моисея они относят к сказаниям. Эта классификация переносится и на 27 книг Нового завета; к сказаниям относят евангелия и деяния апостолов, к поучениям – апостольские послания, к пророкам – Откровение.

·  Беден, как Ир

· Беден, как Лазарь

· Бесплодная смоковница

· Блудный сын

· В поте лица

· Вавилонское столпотворение

· Валаамова ослица

· Вечный жид

· Волк в овечьей шкуре

· Все свое ношу с собой

· Где хорошо, там и родина

· Грехи молодости

· Египетская работа

· Время разбрасывать камни, время собирать камни

· Всякой твари по паре

· Голгофа

· Голубь мира

· Камень преткновения

· Козел отпущения

· Нести свой крест

· Тридцать сребреников

· Хранить как зеницу ока Беден, как Ир

· Беден, как Лазарь

· Бесплодная смоковница

· Блудный сын

· В поте лица

· Вавилонское столпотворение

· Валаамова ослица

· Вечный жид

· Волк в овечьей шкуре

· Все свое ношу с собой

· Где хорошо, там и родина

· Грехи молодости

· Египетская работа

· Время разбрасывать камни, время собирать камни

· Всякой твари по паре

· Голгофа

· Голубь мира

· Камень преткновения

· Козел отпущения

· Нести свой крест

· Тридцать сребреников

· Хранить как зеницу ока

|

АНГЛИЙСКИЙ ФОЛЬКЛОР

Фолькло́р (англ. folk-lore - «народная мудрость») — устное словесное и музыкальное народное творчество[1]. В более широком смысле кроме словесных жанров, сюда включают все народное творчество, проявления духовной (а иногда и материальной) культуры народа — язык, верования, обряды, ремёсла.

Колыбельная -- песня, с помощью которой убаюкивают ребёнка. Поскольку песня сопровождалась мерным покачиванием ребёнка, в ней очень важен ритм.

Прибаутка - (от баять, то есть рассказывать) — стихотворная короткая весёлая история, которую рассказывает мама своему ребёнку

Перевертыш - жанр фольклора, строящийся по принципу небылицы

Считалка - небольшой стишок, форма жеребьёвки, с помощью которой определяют, кто водит в игре. Считалка — элемент игры, который помогает установить согласие и уважение к принятым правилам. В организации считалки очень важен ритм.

Загадка - представляет собой краткое образное определение предмета или явления в иносказательной, нарочито затемнённой форме. Как правило, в загадке один предмет описывается через другой на основе схожих черт. Это и народная забава, и испытание на смекалку, сообразительность.

Пословица - малая форма народного поэтического творчества, облачённая в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном

Поговорка - фраза, отражающая какое-либо явление жизни, один из малых жанров фольклора. Часто имеет юмористический характер. (поговорка - цветочек, пословица - ягодка).

Английский фольклор имеет корни в фольклоре и мифологии народов, сформировавших английскую нацию, в кельтской мифологии племен, населявших Англию в до-Римские времена (бритты и другие) и в германской мифологии племен, заселявших остров во время великого переселения народов (англы, саксы, юты). Позднее, большое влияние на формирование английского фольклора оказали легенды и поверья кельтских народов, с которыми исторически англичане постоянно контактировали, в первую очередь валлийцев. Определенное влияние оказал и скандинавский и французский фольклор, принесенный после нормандского завоевания Англии.

Английский фольклор имеет корни в фольклоре и мифологии народов, сформировавших английскую нацию, в кельтской мифологии племен, населявших Англию в до-Римские времена (бритты и другие) и в германской мифологии племен, заселявших остров во время великого переселения народов (англы, саксы, юты). Позднее, большое влияние на формирование английского фольклора оказали легенды и поверья кельтских народов, с которыми исторически англичане постоянно контактировали, в первую очередь валлийцев. Определенное влияние оказал и скандинавский и французский фольклор, принесенный после нормандского завоевания Англии.

Так, легенды о доблестном короле Артуре, бывшем какое-то время для кельтов символом сопротивления англосаксонскому нашествию, о его рыцарях Круглого Стола и о мудреце чародее Мерлине перешли из валлийского фольклора в английскую традицию, став основой цикла Артурианы; вместе с этим циклом в английский фольклор перешел и сюжет о Тристане и Изольде. Германские корни имеет англосаксонская легенда о Беовульфе.

В английских сказка и песнях можно найти следы языческих поверий, обрядов и заговоров, хотя под влиянием христианизации уже в средние века большая часть «старинных песен дедовских языческих времен» была забыта, и многие жанры поэзии и песен англосаксов известны только по кратким упоминаниям. Некоторые народные танцы имели в дохристианские времена ритуальное значение, но хоть и утратили его, дошли до нас, мало изменившись.

Для английского фольклора характерно большое количество различных причудливых и таинственных мифических существ, духов и демонов, так же элементы чудачества, эксцентричности, небывальщины в сочетании с мягким лиризмом и животворящим юмором, а иногда даже с оттенками иронии, сатиры

Богатство английского фольклора послужило основой популярности жанра литературной сказки в Англии XIX—XX веков.

В круг детского чтения раньше других форм устного народного творчества вошли малые формы фольклора.

«Песенки матушки Гусыни» — самая знаменитая, самая читаемая книга в странах, где говорят по-английски. Здесь смешные стихи, озорные песенки, пословицы, остроумные загадки, забавные считалки, дразнилки и другие жанры английского фольклора. Впервые все это собрано и напечатано в Англии около 1760 года Джоном Ньюбери, и с тех пор «Матушка Гусыня» издается каждый год.

Английские детские песенки, которые в настоящее время составляют золотой фонд английского фольклора, первоначально предназначались для взрослых. Некоторые из них были откликами на исторические события (например, «Шалтай — Болтай»), другие — пародии на высокий эпос или тексты религиозного характера. Постепенно теряя исходный смысл, они превращались в забавные стихи и песенки для детей.

Pussy-Cat, pussy-cat,

Where have you been?

I’ve been to London

To look at the Queen.

Pussy-cat, pussy-cat,

What did you there?

I frightened a little mouse

Under the chair.

Перевертыши. Англичане испокон веков славятся своеобразным чувством юмора, любят забавные истории, каламбуры, всяческие небылицы. Малым формам английского фольклора свойственно эксцентрическое видение мира, комическое нарушение обыденной логики, восприятие окружающего шиворот-навыворот. Нарочитое отклонение от реальности, «перевернутость фольклорного мира» привлекает маленького читателя.

Я видел озеро в огне,

Собаку в брюках на коне…

Стихи с кумулятивным композиционным принципом

Кумуляция - способ построения сюжетной композиции фольклорных произведений, который заключается в присоединении однородных мотивов в определённом порядке до обозначенного предела.. Кумулятивный принцип применяется в обрядовом фольклоре (заговоры), в сказочном фольклоре (сказка), в детском фольклоре (колыбельные песни, пестушки, потешки, заклички, считалки, детский юмористический фольклор).

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 465; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!