Общая структура предприятия и структура подразделения

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Филиал «Минский радиотехнический колледж»

ОТЧ Ё Т

По технологической практике

Специальность

Отделение электроники

Выполнила учащаяся группы 53791 Конон С.В.

Руководитель практики от колледжа Кусенок Е.Н.

Руководитель практики от предприятия Вареник Д.В.

2019

| Изм. |

| Лист |

| № докум. |

| Подпись |

| Дата |

| Лист |

| 2 |

| КР53791.011.201 |

| Разраб. |

| Конон С.В. |

| Провер. |

| Реценз. |

| Н. Контр. |

| Утверд. |

| Отчет по технологической практике |

| Лит. |

| Листов |

| 34 |

| БГУИР филиал МРК |

Введение3

1 Общая структура предприятия и структура подразделения4

2 Фотолитография 8

2.1 Формирование слоя резиста8

2.2 Подготовка поверхности подложек 15

2.3 Технология контактной фотолитографии 16

2.4 Термообработка слоя 18

2.5 Фотошаблоны 21

2.6 Экспонирование и совмещение 23

2.7 Линии технологического 26

2.8 Методы повышения качества формирования изображения 27

3 Мероприятия по охране труда и окружающей среды 30

4 Обязанности техника-электроника цеха 32

Список литературы34

Введение

|

|

|

Производственная практика учащихся является важной частью учебного процесса в подготовке специалистов и проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях, соответствующих профилю специальности (специализации).

Юридический статус производственной практики определяется законом об образовании Республики Беларусь и договором учреждения образования с предприятием на проведение практики.

Сроки и содержание практики определяются утверждёнными учебными планами и программами.

Производственная практика учащихся способствует закреплению теоретических знаний, полученных в процессе обучения в университете, на основе глубокого изучения работы предприятия, учреждения, организации,на которых учащий проходит практику, а также овладение производственными навыками и передовыми методами труда.

Цель и задачи практики

Технологическая практика является составной частью подготовки высоко квалифицированных специалистов. Она проводится на четвёртом курсе на одном из базовых предприятий. Для учащихся, проходящих технологическую практику на предприятиях, выпускающих электротехническую продукцию (измерительную технику, средства связи и др.), основными задачами являются:

|

|

|

- изучение технологии производства соответствующей продукции, вопросов экономики, организации и управления производством, стандартизации и контроля качества продукции;

- ознакомление с мероприятиями по повышению эффективности и производительности труда, организацией связи на предприятии. Освоить настройку и регулировку соответствующего оборудования.

Руководство практикой

Руководитель практики от колледжа согласовывает с руководством предприятия график прохождения практики и периодически контролирует его выполнение, участвует в работе квалификационной комиссии, организует экскурсии на предприятии. Техническое руководство практикой возлагается на квалифицированного специалиста, который утверждается согласно приказу по предприятию. В этом же приказе назначается руководитель практики на рабочем месте. Руководитель практики на рабочем месте должен всемерно содействовать успешному прохождению практики студентами, осуществлять постоянный контроль за ходом её выполнения. Исходя из общих обязанностей, возложенных на предприятие, руководитель должен:

- Изучить программу практики.

- Обеспечить каждого студента работой, соответствующей профилю его будущей специальности, и рабочим местом, ознакомить с организацией работы на данном месте, проверить получение студентами общего инструктажа по технике безопасности на предприятии и провести его применительно к конкретным рабочим местам.

- Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка, порядком получения материалов и документов, особенностями посещения различных объектов предприятия.

- В течении первых трех дней практики по согласованию с руководителем практики от университета выдать студенту или скорректировать имеющееся индивидуальное задание и обеспечить необходимыми материалами для качественного выполнения работы.

- Осуществлять постоянный контроль за производственной работой практикантов, за выполнением индивидуального задания, помогать студентам правильно выполнять все задания на рабочем месте, знакомить с методами работы и консультировать по производственным вопросам.

- Не реже одного раза в неделю проверять и отмечать правильность ведения дневников и рабочих тетрадей студентов.

- Привлекать студентов к участию в рационализаторской и изобретательской работе на предприятии.

- Обеспечить проведение теоретических занятий и экскурсий по цехам и подразделениям предприятия.

- Привлекать студентов по согласованию с институтом на субботники, спортивные мероприятия и др.

- В случае нарушения студентами правил внутреннего распорядка или недобросовестного отношения студентов к работе поставить в известность отдел подготовки кадров предприятия и руководителя практики от университета. Отсутствие студента на рабочем месте допускается только с разрешением руководителя практики от предприятия и согласия руководителя от университета. Отсутствие студента на практике по неуважительной причине, некачественное выполнение программы практики должно фиксироваться в дневнике студента.

- По окончанию практики проверить и подписать отчёты студентов по практике, представить объективные характеристики на студентов, содержащие данные о качестве выполнения программы практики и индивидуального задания, об отношении студентов к работе, степени их участия в общественной жизни предприятия. Если комиссия по приёму зачётов организована на предприятии, принять участие в приёме зачётов.

- В случае временного отсутствия на предприятии (отпуск, командировка и т.п.) поставить в известность отдел подготовки кадров для назначения на этот период другого руководителя практики от предприятия.

Обязанности учащихся

|

|

|

|

|

|

Учащийся во время прохождения практики обязан:

- Изучить и строго соблюдать правила охраны труда.

- Сдать зачёт по охране труда и должностной экзамен по работе.

- Полностью выполнять задания, предусмотренные в программе практики, а также указания руководителя практики.

- Подчинятся действующим на предприятии (организации, учреждении) правилам внутреннего трудового распорядка.

- Нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со штатными работниками.

- Ежедневно вести дневник, в котором записывать необходимые результаты.

- Регулярно представлять дневник руководителю практики для проверки.

- Активно участвовать в жизни и производственной деятельности предприятия.

Учёт и отчётность по технологической практике

Во время практики студент ежедневно ведёт дневник согласно календарному графику и изучает вопросы, которые он будет освещать в отчёте. В дневник он записывает всю проведённую за день работу, вопросы, с которыми ознакомился, свои наблюдения и критические замечания.

К концу практики все разделы дневника должны быть заполнены.

Руководитель практики периодически проверяет ведение дневника, вносит свои замечания. В конце практики руководитель практики на рабочем месте заверяет дневник и составляет на каждого студента характеристику, в которой оценивает качество его работы.

Все материалы, использованные в отчёте, должны быть обязательно согласованы с руководителем.

Базой для прохождения практики служила производственная компания ОАО «Интеграл», которая работает в сфере производства микроэлектронных устройств. Прохождение практики на данном предприятии осуществлялось филиал «Завод полупроводниковых приборов», на 12 производстве, которое является кристальным производством, на участке фотолитографии. В ходе практики было получено индивидуальное задание на изучение технологии процесса изготовления ИМС.

Общая структура предприятия и структура подразделения

ОАО "Интеграл"является разработчиком, производителем и экспортером микроэлектронных компонентов и изделий электронной техники.

ОАО "Интеграл"– это комплекс предприятий и конструкторских бюро, обеспечивающих полный цикл создания изделий: от этапа проектирования до серийного производства.

Предприятие Интеграл было основано в 1963 году и начало свою деятельность с выпуска точечных и сплавных диодов. Во время существования СССР "Интеграл" был известен как крупнейшее предприятие Министерства электронной промышленности, выпускавшее широкую номенклатуру полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, включая микросхемы сверхбольшой степени интеграции (СБИС), персональные компьютеры, телефоны, блоки для телевизионных приемников, оборудование для банков и торговли, товары культурно бытового и хозяйственного назначения.

В настоящее время в его состав входит 7 филиалов и 2 специализированных конструкторских бюро:

1) филиал "Завод полупроводниковых приборов" (Минск), включая научно-исследовательский проектный центр "Белмикросистемы" – проектирует и производит интегральные схемы, жидкокристаллические индикаторы, фотошаблоны, оснастку, хозяйственные товары, эпитаксиальные структуры; разрабатывает технологии и технологические процессы, программное обеспечение;

2) филиал "Транзистор" (Минск) – производит транзисторы, интегральные схемы, диоды, диодные матрицы, варикапы, MOSFET, кремниевые пластины, эпитаксиальные структурны, кремниевую оснастку. Структура завода «Транзистор» показана на рисунке 1.1;

3) филиал "Электроника" (Минск) – производит электронные часы, калькуляторы, аналоговые и цифровые телефоны, приборы для медицины и контроля за здоровьем, электронные счетчики расхода воды и тепла, электронные пластиковые карты и средства их обработки;

4) филиал "Цветотрон" (Брест) – производит импульсные диоды, стабилитроны, печатные платы, электронные часы, электронные блоки для комбайнов и тракторов, бытовые сварочные трансформаторы;

5) филиал "Камертон" (Пинск) – производит кремниевые пластины, электронные и механические часы, измерители артериального давления, шагомеры, электронные игры, спецтехнологическое оборудование;

6) филиал "Электромодуль" (Молодечно) – производит силовые полупроводниковые диоды и выпрямительные блоки.

7) РУП "СКБ Немига" (Минск) – разрабатывает электронные пластиковые карты и средства их обработки, жидкокристаллические индикаторы и панели, электронные часы, медицинские приборы, микропроцессорные блоки управления бытовой техникой, пускорегулирующую аппаратуру для люминесцентных ламп;

8) УП "СКБ Запад" (Брест) – разрабатывает диоды, электронные часы, электронные приборы для диагностической аппаратуры и сельскохозяйственной техники.

ОАО "Интеграл" располагает широкой номенклатурой выпускаемой продукции, что позволяет удовлетворять потребности потребителей в полном объеме. Всего выпускается более 2200 типов интегральных микросхем, 800 типов дискретных полупроводниковых приборов, 200 типов жидкокристаллических индикаторов и 80 наименований изделий электронной техники для медицины и контроля здоровья, банковской сферы, торговли, сельского хозяйства. На предприятии разрабатываются и изготавливаются новейшие микроэлектронные компоненты для отечественных и зарубежных производителей бытовой и промышленной электроники, а также специальной аппаратуры, работающей в экстремальных условиях.

Выпускаемая продукция успешно применяются в космической электронике, изделиях специального и двойного назначения, бытовой технике, изделиях связи и телекоммуникаций, в промышленной автоматике, электроприводах, источниках питания, электронных средствах идентификации и доступа, платежных системах, автоэлектронике, системах управления устройствами в зерноуборочных комбайнах и навесных агрегатах сельхозтехники.

Организационная структура управления ОАО "Интеграл" является линейно-функциональной, так как прослеживается четкое разделение труда по функциональным областям (маркетинг и организация сбыта, экономика и финансы, производство, персонал), внутри которых прослеживается линейная структура подчиненности.

Предприятие является самостоятельным субъектом с правами юридического лица. Управление предприятием осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, уставами предприятия и объединения на основе сочетания прав и интересов трудового коллектива и собственника. Предприятие самостоятельно определяет структуру управления, устанавливает штаты и затраты на управление.

Предприятие возглавляется руководителем. В его непосредственном подчинении находятся заместители по: маркетингу, электронике, коммерческим вопросам, экономике и финансам, производству, развитию, работе с персоналом, а также технический директор. Помощниками генерального директора являются: генеральный менеджер по науке и развитию и помощник по общим вопросам. Для оперативного управления ОАО "Интеграл" за каждым заместителем генерального директора закреплены конкретные структурные подразделения. Принятие решений о координации действий всех служб проводится на регулярных оперативных совещаниях с участием генерального директора.

Важнейшим средством формирования высокоэффективной системы управления предприятием является организационное проектирование, что позволяет повысить экономичность и эффективность системы управления, обеспечить повышение качества управленческих решений, ускорить темпы роста и эффективности производства. Ведется постоянный поиск оптимальной структуры организации и управления.

Организационная структура предприятия представляет форму динамичной сети, основными чертами которой являются структурная и техническая гибкость, социальная адаптивность и готовность к изменениям, взаимная зависимость функций и ресурсов, доступность и эффективность каналов коммуникаций.

На предприятии действует система управления окружающей средой - это часть системы административного управления организации, используемая для разработки и осуществления экологической политики и управления еe экологическими аспектами.

В условиях деятельности организации одним из приоритетных направлений является охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, направленная на выполнение Концепции государственной политики Республики Беларусь. В создании эффективной СУОС принимают участие все работники организации.

Природоохранная деятельность организации направлена на создание благоприятных для работы условий труда, внедрение малоотходных технологических процессов, минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду.

Рисунок 1.1 – Структура завода «Полупроводниковые приборы»

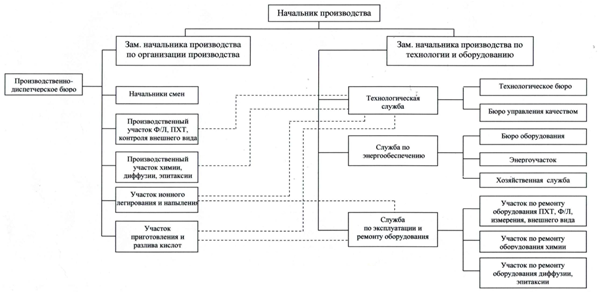

Структура управления завода «Полупроводниковых приборов» показана на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Организационная структурная производства 12 управления завода «Полупроводниковых приборов»

Фотолитография

Фотолитография (ФЛ) – это технологический процесс (ТП), основанный на использовании фотохимических явлений, которые происходят в нанесенном на подложку слое фоторезиста (ФР) при его обработке ультрафиолетовым излучением (УФ) через маску (фотошаблон (ФШ)) и последующей операции формирования маски в слое фоторезиста и травлении технологического слоя через маску в ФР.

Фотолитография может быть стандартная или в глубокой ультрафиолетовой области, в соответствии со способом экспонирования может быть контактной или бесконтактной (на микрозазоре и проекционная).

Основными параметрами, определяющими технологический уровень ФЛ, являются: минимальный элемент изображения и точность его воспроизведения в ФР по полю изображения, по подложке и в партии обрабатываемых подложек; погрешность совмещения топологических слоев; воспроизводимость формы (рельефа) элементов рисунка, протравленных в технологическом слое через маску в ФР; плотность дефектов в технологическом слое, внесенных в процессе литографии.

Формирование слоя резиста

Данный процесс должен обеспечить получение равномерных по толщине бездефектных фотослоев с хорошей адгезией к подложке и функциональным слоям при сохранении исходных свойств, применяемых ФР.

Фоторезисты – сложные химические полимерно-мономерные светочувствительные материалы, в которых под действием излучения определенного спектрального состава протекают фотохимические материалы.

Например, под действием актиничного излучения фоторезисты меняют свою растворимость в реактивах.

Фоторезисты, у которых растворимость освещенного (экспонированного) участка уменьшается, называют негативными, а фоторезисты, растворимость которых после облучения возрастает р позитивными.

Экспонирование фоторезистов производят через фотомаску (фотошаблон) с изображением элементов прибора или микросхемы. После обработки фоторезиста в растворе, удаляющем экспонированные участки (проявителе), на поверхности пластины образуется рельефное изображение, состоящее из участков с удаленным и сохраненным фоторезистивным слоями, устойчивых к воздействию агрессивных сред, таких, как кислоты и щелочи, даже при нагревании. Полимерные системы, из которых формируют фоторезисты, могут обладать чувствительностью не только к видимому или ультрафиолетовому излучению, но и к потоку электронов (электронорезисты) или к рентгеновскому излучению (рентгенорезисты). Соответственно процессы литографии в этих случаях называются электронолитография или рентгенолитография. Схема процесса фотолитографии с использованием негативных и позитивных фоторезистов показана на рисунках 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.

Главным свойством фотохимических реакций является то, что поглощенный фотон действует селективно, возбуждая лишь отдельную молекулу органического материала и не затрагивая остальных.

Основные законы фотохимии следующие:

1. Фотохимические реакции происходят только под действием света, поглощаемого материалом (актиничного света) (закон Гротгуса – Дрепера).

2. Каждый поглощенный фотон при первичном акте способен возбудить только одну молекулу (закон фотохимической эквивалентности Эйнштейна).

3. При поглощении фотона молекулой имеется вероятность заселить нижнее возбужденное синглетное или триплетное состояние.

4. В большинстве фотохимических процессов, протекающих в органических материалах, участвует самое нижнее синглетное или триплетное состояние.

Рисунок 2.1.1 – Схематическое изображение этапов литографического процесса, используемого для производства ИМС

Рисунок 2.1.2 – Схема процесса фотолитографии с негативным (а) и с позитивным (б) фоторезистами: 1 – фоторезист; 2 – пластина полупроводника; 3 – фотошаблон

Рисунок 2.1.3 – Экспонирование фоторезистов:

а – характеристики экспонирования позитивного и негативного резистов;

б – изображение слоя резиста в разрезе после проявления.

Кинетику фотохимических реакций можно представить следующими этапами: поглощение фотона молекулой, переходящей в активное состояние; первичные фотохимические процессы с участием активированных молекул; вторичные («темновые») процессы между молекулярными комплексами, образовавшимися в ходе первичных процессов. Для оценки эффективности фотохимических взаимодействий введено понятие квантового выхода η, который определяется как отношение числа прореагировавших молекул к числу поглощенных фотонов:

где N – число прореагировавших молекул;

Q – количество поглощенной световой энергии;

hv – энергия фотона; ħ = 6,62⋅1034 Дж⋅с.

Согласно закону Эйнштейна, квантовый выход должен быть равен 1. На практике значения η могут находиться в пределах от 103 до 106 . Превышение единицы возможно за счет вторичных процессов, протекающих в темноте в системе активированных молекул после прекращения облучения.

Фотохимические реакции можно разделить на несколько типов:

1.Реакции фотолиза – возбуждение молекул фотоном с последующим распадом на активные частицы.

2.Реакции фотоперегруппировки – перестановка атомов (или радикалов) в главной цепи молекулы под действием света, чаще всего поворот одной группы атомов относительно другой, частный случай фотоперегруппировки – фотоаутомеризация, состоящая в перемещении отдельных атомов из одной части главной цепи молекулы в другую.

3.Реакции фотоприсоединения – присоединение активированной молекулой другой молекулы или молекул.

4.Реакции фотосенсибилизации – передача электронной энергии возбуждения от одной молекулы (или ее части) к другой молекуле (или ее части). Часто различные типы фотохимических реакций протекают параллельно в одной органической системе. Энергия химических связей в полимерах находится в пределах от 160 до 420 кДж/моль, что соответствует диапазону длин волн актиничного света (320 – 750 нм).

Светочувствительность – величина, обратная экспозиции, требуемой для перевода фоторезиста в растворимое (позитивный процесс) или в нерастворимое (негативный процесс) состояние. Светочувствительность во многом определяется квантовым выходом фотохимических реакций, происходящих в фоторезисте. Важно, чтобы он обладал максимальной светочувствительностью в требуемом диапазоне длин волн. Большинство современных фоторезистов имеет максимальную чувствительность в ближней УФ-области спектра.

Разрешающая способность – максимально возможное число сплошных контрастно различимых полос фоторезиста, разделенных промежутками равной ширины, размещенных на 1 мм.

Разрешение фоторезиста можно характеризовать также выделяющей способностью, т. е. способностью формировать отдельные элементы изображения с минимальными размерами.

Предел разрешающей способности определяется размерами полимерных молекул фоторезиста. Основная технологическая проблема заключается в получении хорошо дифференцированной границы между экспонированным и исходным участками фоторезиста, причем необходимо, чтобы эта граница минимально изменялась на всех этапах обработки.

Стойкость к воздействию агрессивных сред. Этот параметр трудно оценивать количественно. Иногда эта величина пропорциональна (или равна) времени отслаивания пленки фоторезиста при обработке в стандартном травителе.

Необходимое условие обеспечения стойкости – получение однородной бездефектной пленки с высокой адгезией к подложке и функциональным слоям на ней, по возможности пассивной к химическим реагентам, применяемым для проявления фоторезиста и травления рельефа в защитном слое.

Стабильность эксплуатационных характеристик фоторезиста во времени определяется их неизменностью при определенных условиях хранения и использования. Для контроля стабильности фотохимических свойствпозитивных фоторезистов проводят измерение оптической плотности слоя определенной толщины, которая пропорциональна концентрации светочувствительных центров. Изменение ее во времени свидетельствует о необратимых химических превращениях, происходящих в структуре фоторезиста.

Для практического применения фоторезистов важно знать их спектры поглощения, представленные для основных типов негативных и позитивных фоторезистов рисунок 1.1.1.

Резисты на основе циклокаучука с сенсибилизаторами типа бисазидов (1) характеризуются полосой поглощения с максимумом при А = 350 нм. Фоторезисты типа ПВЦ (2) – двумя полосами поглощения, одна из которых связана с поглощением света молекулами сенсибилизатора (360 – 370 нм), а другая – молекулами поливинилциннамата (280 нм).

Позитивные фоторезисты также имеют два максимума в спектре поглощения при 350 и 400 нм (кривые 1, 2 на рисунке2.1.4). Оба этих максимума связаны с поглощением света молекулами нафтохинондиазида. После экспонирования спектры поглощения резистов претерпевают существенные изменения – исчезают максимумы и минимумы в спектрах поглощения (рисунок 2.1.4, а – кривая 3; б – кривая 3).

После проявления толщина слоя фоторезиста изменяется. Эти изменения определяются из характеристических кривых (рисунок 2.1.5). Из рисунка видно, что толщина негативного резиста увеличивается с ростом экспозиции, позитивного – уменьшается.

Рисунок 2.1.4 – Спектры поглощения негативных (а) и позитивных (б) фоторезистов

Рисунок 2.1.5 – Характеристические кривые негативного (1) и позитивного (2) фоторезистов

Из характеристических кривых можно определить – чувствительность резиста:

где Н" – экспозиция, при которой слой полностью заполимеризован (задублен) или разрушен (для позитивного резиста);

– контрастность у = (h" – h'}/(H" – Н') и фотографическую широту L = Н" – Н',где Н' – экспозиция, при которой начинается сшивание или деструкция слоя. Для позитивных резистов более полную информацию дает зависимость скорости проявления от экспозиции, которая также называется характеристической.

На основе приведенных сведений о фоторезистах можно сформулировать ряд основных технологических требований, которые должны к ним предъявляться:

1. Высокая светочувствительность в требуемом диапазоне длин волн.

2. Высокая разрешающая способность (на современном уровне производства CБИС – до 5000 – 10000 линий/мм при толщине слоя фоторезиста до 0,1 мкм).

3. Высокая адгезия к подложке (полупроводнику, оксиду, нитриду или металлу, другим функциональным слоям).

4. Высокая контрастность (получение резко дифференцированной границы между экспонированными и неэкспонированными участками).

5. Высокая устойчивость в химически агрессивных средах.

6. Однородность свойств по всей поверхности слоя.

7. Стабильность свойств во времени.

8. Отсутствие загрязнений продуктами химических превращений.

9. Доступность материалов, относительная простота, надежность и безопасность применения, возможность различных способов нанесения и др.

Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 435; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!