ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ

<8 > Рак челюсти

Верхняя челюсть поражается раком чаще, чем нижняя. Преимущественный возраст больных— 40-60 лет. В зависимости от места возникновения первичной опухоли (рака) и даль- нейшего его распространения рак челюсти может быть первичным или вторичным.

Первичны й (центральный) рак челюсти локализуется в толще кости и развивается из так называемых эпителиальных островков Маляссе. Вторичный рак возникает при распро- странении опухолевого процесса из окружающих тканей (слизистой оболочки) на кость. В неко- торых случаях могут встречаться вторичные опухоли челюстей метастатического происхо- ждения. Чаще всего метастазируют в челюсти злокачественные опухоли молочной, щитовид- ной и предстательной желез, легких, желудка, матки, почки.

Первичны й (центральный) рак челюсти (синоним: одонтогенная карцинома) относит- ся к редким опухолям. Первым симптомом опухолевого процесса чаще является боль в зубах, подвижность зубов в зоне поражения опухоли. При локализации на нижней челюсти, кроме ра- нее перечисленных симптомов, еще может появиться гиперестезия (появление болей) или по- теря чувствительности половины нижней губы (симптом Венсана). При удалении расшатанного зуба в лунку быстро начинает прорастать опухолевая ткань. В дальнейшем выявляется дефор- мация челюсти за счет инфильтрации опухолью окружающих тканей. Появляется изъязвление десны. Могут возникать патологические переломы нижней челюсти в результате значительного разрушения костной ткани.

На рентгенограмме опухоль выявляется в виде очага разрежения костной ткани без чет- ких границ. Репаративные процессы в окружающей кости отсутствуют. Окончательный диагноз при первичном раке челюсти чаще всего можно установить на основании данных патоморфоло- гических исследований. Материал для его проведения получают при проведении биопсии пато- логического очага.

При вторично м раке, когда опухоль локализуется на слизистой оболочке альвеолярного отростка или мягких тканях дна полости рта, прилежащих к нижней челюсти (на верхней челю- сти очагом возникновения рака является эпителий слизистой оболочки верхнечелюстной пазу- хи, полости носа, решетчатого лабиринта, альвеолярного отростка и неба, а также мягких тка- ней окружающих верхнечелюстную кость) и переходит из окружающих мягких тканей на челю- стную кость. По мере роста опухоли образуется кратерообразная язва с плотными краями и инфильтрированным дном, которая прорастает кортикальную кость челюсти в месте локализа- ции первичного очага. Это приводит к возникновению болей в челюсти различной интенсивно- сти, разрушению кости, расшатыванию зубов, появлению симптома Венсана.

764

30.4. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ

Рис . 30.4.1. Первая плоскость Онгрена, которая идет от внутреннего угла глаза к углу нижней челюсти

Рис . 30.4.1. Первая плоскость Онгрена, которая идет от внутреннего угла глаза к углу нижней челюсти

(обозначенапунктиром).

(обозначенапунктиром).

Рис. 30.4.2. Вторая плоскость Онгрена (сагиттальная) обозначена пунктиром.

Стрелками указанны основные направления роста злокачественных опухолей верхнечелюстной пазухи по А.И. Пачесу (1971г.).

Локализуясь в области верхнечелюстной пазухи первая клиническая симптоматика про- явления рака челюсти зависит от места расположения первичной раковой опухоли. Условно Л. Онгрен (L. Ohngren, 1933) разделил верхнечелюстную пазуху на отделы (сектора) при помо- щи двух мысленно проводимых плоскостей: одна плоскость идет от внутреннего угла глаза к уг- лу нижней челюсти (рис. 30.4.1 - 30.4.2), а вторая — сагиттальная — делит верхнечелюстную пазуху в передне-заднем направлении на внутренний и наружный отделы. Образуются 4 секто- ра: передне-нижне-внутренний, передне-нижне-наружный, задне-верхне-внутренний и задне- еерхне-наружный.

При локализации раковой опухоли в передне-нижне-внутреннем отделе (секторе) верх- нечелюстной пазухи первыми симптомами будут: слизисто-гнойное отделяемое с прожилками крови из носа со зловонным запахом; затрудненное носовое дыхание; боли в интактных зубах без четкого указания «причинного зуба»; полная потеря чувствительности соответствующей по- ловины верхней губы и десны; выпячивание передней стенки верхней челюсти, уплощение свода неба, и деформация альвеолярного отростка; подвижность зубов; при риноскопии опре- деляется наличие опухоли в виде полипозных разрастаний.

При расположении злокачественной опухоли в передне-нижне-наружном отделе (секто- ре) верхнечелюстной пазухи начальная клиническая симптоматика следующая: деформация в области скуловой кости; слизисто-гнойные или кровянисто-гнойные выделения из соответст- вующей половины носа со зловонным запахом; деформация альвеолярного отростка челюсти со стороны преддверия полости рта; боли в зубах; подвижность зубов и др.

765

30. НЕОСТЕОГЁННЫЁ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

30. НЕОСТЕОГЁННЫЁ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

Рис . 30.4.3. Рентгенографическая картина вторичного рака нижней челюсти, который распространился на кость со стороны мягких тканей дна полости рта.

В )

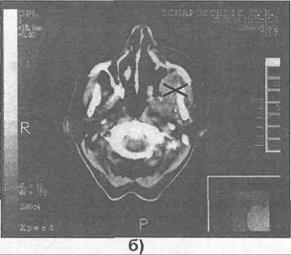

Рис . 30.4.4. Компьютерная томограмма больного с вторичным раком верхней челюсти слева (а, б, в —. разные уровни срезов).

Локализуясь в задне-верхне-внутреннем отделе (секторе) верхнечелюстной пазухи первыми симптомами чаще всего будут: припухлость и гиперемия в области внутреннего угла глаза (обусловлены дакриоциститом); слезотечение на стороне поражения {прорастание опухо- ли в слезный мешок и слезные ходы); слизисто-гнойные или гнойно-кровянистые выделения из носа со зловонным запахом; экзофтальм (выпячивание глазного яблока); ограничение движе- ния глазного яблока; диплопия; снижение остроты зрения и др.

Если раковая опухоль находится в задне-верхне-наружном отделе (секторе) верхне- челюстной пазухи ранней клинической симптоматикой чаще всего будет: деформация верх- не-наружного отдела верхнечелюстной кости; невралгические боли в области моляров; онемение в области разветвления (иннервации) скуло-лицевой или скуло-височной ветви II ветви тройничного нерва; венозный застой и лимфостаз в ретробульбарной клетчатке, ску-

766

30.4. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ

ловой области и нижнего века (в результате сдавления венозного сплетения); экзофтальм в сочетании с хемозом и др.

Если раковая опухоль распространяется со слизистой оболочки альвеолярного от- ростка верхней челюсти, то образуется кратерообразная язва с плотными краями и инфильт- рированным дном, которая может прорастать в верхнечелюстную пазуху с соответствующей клинической симптоматикой. Имеется боль в зубах и их подвижность. Схема основных направ- лений роста злокачественных опухолей верхнечелюстной пазухи представлена на рис. 30.4.2.

Метастазирование в регионарные лимфатические узлы при раке нижней и верхней челю- сти происходит довольно быстро.

При проведении рентгенографического исследования на нижней челюсти обнаруживает- ся деструкция костной ткани, а также отсутствие реактивных и репаративных процессов со сто- роны кости и надкостницы (рис. 30.4.3). На обзорной рентгенограмме придаточных полостей носа определяется затемнение верхнечелюстной пазухи с деструкцией ее стенок. Томография уточняет локализацию и распространенность опухолевого процесса (рис. 30.4.4).

Диагноз устанавливается на основании выполнения цитологических исследований отпечат- ков, взятых с поверхности язв или путем проведения биопсии (пункционной, инцизионной и др.).

В. С. Процык (1984) рекомендует в комплексное обследование больных со злокачествен- ными опухолями верхней челюсти включать клинический, рентгенологический, ангиографиче- ский, радиологический и морфологический (гистологический и цитологический) методы, кото- рые позволяют в 99% случаях установить правильный диагноз.

Лечение рака челюсти — комбинированное, состоящее из регионарной внутри артериаль- ной химиотерапии, крупнофракционированной дистанционной гамматерапии, хирургического вмешательства и послеоперационного контактного облучения ложа удаленной опухоли (В. С. Процык 1984, 1987). Хирургическое лечение включает проведение резекции соответст- вующей челюсти с выполнением операции Крайла — удаление лимфатических узлов шеи вме- сте с окружающей клетчаткой, грудино-ключично-сосцевидной мышцей, внутренней яремной веной и поднижнечелюстной железой.

В. С. Процык (1984) указывает на то, что объем оперативного вмешательства необходи- мо определять индивидуально с учетом клинической стадии заболевания, морфологического строения опухоли, первичной локализации, направления роста, а также степени вовлечения в процесс окружающих органов и тканей.

По данным И.М. Федяева и соавт.(2000), результаты лечения злокачественных опухолей челюстей неудовлетворительны. Пятилетнее излечение после комбинированного и изолиро- ванного хирургического лечения злокачественных опухолей нижней челюсти наблюдалось лишь у 20-30% больных. Изолированный хирургический метод лечения злокачественных опу- холей верхней челюсти приводит к 5-ти летней выживаемости у 18-35% больных, а комбиниро- ванный - у 49% (И.М. Федяев и соавт., 2000).

Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 312; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!