Формы представления, методы оценки и способы передачи информации

Ирина Данииловна Николаенко, Юрий Сергеевич Брановский, Михаил Евгеньевич Елочкин

Информационные технологии

Текст предоставлен издательством http://litres.ru/

«Информационные технологии: Учебник»: Оникс; Москва; 2009

ISBN 978‑5‑488‑02111‑2

Аннотация

В учебнике в соответствии с Государственным образовательным стандартом нового поколения для группы специальностей 2200 «Информатика и вычислительная техника» изложены вопросы теории и практики информационных технологий; описаны возможности и особенности использования текстовых процессоров, электронных таблиц, баз данных, графических и мультимедийных редакторов, информационных и экспертных систем, систем искусственного интеллекта и автоматизированных информационных систем; рассмотрены структура рынка информационных технологий и правовые аспекты его регулирования.

Предназначен для студентов учреждений среднего профессионального образования; представляет интерес для всех, кто стремится самостоятельно овладеть информационными технологиями и эффективно использовать персональные компьютеры.

Михаил Евгеньевич Елочкин, Юрий Сергеевич Брановский, Ирина Данииловна Николаенко

Информационные технологии

Учебник

К читателю

Мы живем в информационном обществе, которое характеризуется стремительным развитием инфокоммуникационных технологий, широко используемых во всех областях человеческой деятельности. Различные задачи обработки информации требуют соответствующей подготовки, информационной культуры всех членов общества. Количество информации стремительно нарастает, человек оказывается погруженным в океан информации.

|

|

|

Чтобы «не утонуть» в этом океане, необходимо обладать теоретическими знаниями в области информационных и коммуникационных технологий, уметь эффективно использовать персональные компьютеры и телекоммуникационные средства. Решить эту задачу как раз и призван предлагаемый учебник – в нем изложены основы теории и практики процессов, использующих совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта или явления с помощью персональных компьютеров и телекоммуникационных средств. В книге также найдут много полезного и ценного для себя все, кто стремится самостоятельно овладеть современными информационными технологиями и эффективно использовать возможности персональных компьютеров.

Заслуженный работник высшей школы РФ,

член Академии информатизации образования

доктор педагогических наук, профессор

|

|

|

Ю.С. Брановский

Введение

Понятие «информация»

Нет, пожалуй, в науке, практике современности понятия распространеннее, нежели понятие «информация». И нет в то же время другого понятия, по поводу которого ведется столько споров, дискуссий, имеется столько различных точек зрения…

В.Г. Афанасьев

Существование множества определений информации обусловлено сложностью, специфичностью и многообразием подходов к толкованию этого понятия. Современное понимание информации представляет собой результат развития двух подходов: естественнонаучного и философского.

Наибольшее распространение получили три основные концепции информации, каждая из которых по‑своему объясняет ее сущность.

Первая концепция (концепция К.Шеннона), отражая количественно‑информационный подход, рассматривает информацию как меру неопределенности (энтропию) события. Количество информации в том или ином случае зависит от вероятности ее получения: чем более вероятным является сообщение, тем меньше информации содержится в нем. Этот подход, хоть и не учитывает смысловой стороны информации, оказался весьма полезным в технике связи и вычислительной технике, послужил основой для измерения информации и оптимального кодирования сообщений. Кроме того, он представляется удобным для иллюстрации такого важного свойства информации, как новизна, неожиданность сообщений. При таком понимании информация – это снятая неопределенность или результат выбора из набора возможных альтернатив. Наглядно это видно из приведенной формулы:

|

|

|

где Н – степень неопределенности системы; Р – вероятности различных событий.

Вторая концепция рассматривает информацию как свойство (атрибут) материи. Ее появление связано с развитием кибернетики и основано на следующем утверждении: информацию содержат любые сообщения, воспринимаемые человеком или приборами. Наиболее ярко и образно эта концепция информации выражена академиком В.М. Глушковым. Он писал, что информацию несут не только испещренные буквами листы книги или человеческая речь, но и солнечный свет, складки горного хребта, шум водопада, шелест травы. Иными словами, информация как свойство материи создает представление о ее природе и структуре, упорядоченности, разнообразии и т. д. Она не может существовать вне материи, а значит, она существовала и будет существовать вечно, ее можно накапливать, хранить, перерабатывать.

|

|

|

Третья концепция основана на логико‑семантическом подходе, при котором информация трактуется как часть знания, используемого для ориентировки, активного действия, управления и самоуправления. То есть информация – это действующая, полезная, «работающая» часть знания. Представитель этой концепции В.Г. Афанасьев, развивая логико‑семантический подход, дает такое определение социальной информации: «Информация, циркулирующая в обществе, используемая в управлении социальными процессами, является социальной информацией. Она представляет собой знания, сообщения, сведения о социальной форме движения материи и о всех других формах в той мере, в какой она используется обществом».

Особенность информации в том, что, будучи материальной, она не является ни материей, ни энергией. Информация – это свойство объектов и явлений (процессов). Она способна порождать многообразие их состояний, которые могут передаваться от одного объекта к другому, отображаться в них или изменять их.

Информацию можно отнести к абстрактным понятиям. Однако ряд особенностей приближает ее к материальному миру. Информацию можно получить, записать, передать, продать, купить, украсть, уничтожить; информация может устареть.

В настоящее время разнообразная по своему значению информация, зафиксированная на специальных носителях, стала национальным богатством нового типа – информационным ресурсом государства. Являясь предметом купли‑продажи во все времена, информация имеет свои специфические особенности: при обмене информацией ее количество увеличивается. Это хорошо иллюстрирует известный пример: если у вас есть по яблоку и вы обменяетесь ими, у вас опять будет по яблоку; но если у вас есть по идее и вы обменяетесь ими, то у каждого их будет по две. Общение людей, информирование друг друга сближает их, повышает их интеллектуальный потенциал. У информационных ресурсов есть еще одно уникальное свойство: они не убывают от интенсивного использования. Более того, в процессе применения они постоянно развиваются и совершенствуются, избавляясь от ошибок и уточняя свои параметры.

В определении практической ценности информации нет каких‑либо точных количественных параметров, поскольку ценность ее зависит от полезности для множества конкретных людей – ее получателей и пользователей. Ценность информации принято определять величиной тех потерь, которые она предотвращает, или величиной затрат на добывание информации, или разностью между двумя этими величинами, или их совокупностью.

Информационная культура

В период перехода к информационному обществу необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, овладению современными средствами, методами и технологией работы. Кроме того, новые условия деятельности порождают зависимость информированности одного человека от информации, приобретенной другими людьми. Поэтому уже недостаточно уметь самостоятельно осваивать и накапливать информацию – надо научиться такой технологии работы с ней, когда решения подготавливаются и принимаются на основе коллективного знания. То есть человек должен иметь определенный уровень культуры обращения с информацией. Для отражения этого факта был введен термин «информационная культура».

Информационная культура – это умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные технические средства и методы.

Информационная культура в узком смысле – это уровень развития сферы информационного общения людей, а также характеристика информационной сферы жизнедеятельности человека, в которой мы можем отметить степень достигнутого, количество и качество созданного, тенденции развития, степень прогнозирования будущего. Для свободной ориентации в информационном потоке человек должен обладать информационной культурой как одной из составляющих общей культуры.

Информационная культура связана с социальной природой человека и проявляется в следующих аспектах:

– в конкретных навыках использования технических устройств (от телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей);

– в способности использовать в своей деятельности компьютерную информационную технологию, базовой составляющей которой являются многочисленные программные продукты;

– в умении извлекать информацию из различных источников (как из периодической печати, так и из средств электронных коммуникаций), представлять ее в понятном виде и эффективно использовать;

– в овладении основами аналитической переработки информации;

– в умении работать с различной информацией;

– в знании особенностей информационных потоков в своей области деятельности.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение информации с философской точки зрения.

2. Что такое количественное измерение информации?

3. Что имеется в виду, когда говорят об информации как свойстве материи?

4. Что подразумевается, когда информацию трактуют как часть знания?

5. Дайте определение информационной культуры.

6. С чем связана информационная культура?

Глава 1

Информатика

Информатика как наука

Информатика – научная дисциплина, изучающая структуру и общие свойства информации, а также закономерности всех процессов обмена информацией. Термин «информатика» (от фр. informaticue – автоматизированные средства управления информацией) впервые был введен в обиход в начале 60‑х годов XX века. В англоязычной литературе можно встретить другой термин, обозначающий ту же отрасль человеческой деятельности, – Computer Science (что переводится как «компьютерные науки»).

В нашей стране термин «информатика» был утвержден с момента принятия в 1983 году на сессии годичного собрания Академии наук СССР решения об организации в ее структуре Отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации. Информатика трактовалась как комплексная научная и инженерная дисциплина, изучающая все аспекты разработки, проектирования, создания, оценки, функционирования основанных на ЭВМ систем переработки информации, их применения и воздействия на различные области социальной практики. Информатика в таком понимании нацелена на разработку общих методологических принципов построения информационных моделей. Поэтому методы информатики применимы всюду, где существует возможность описания объекта, явления, процесса и т. п. с помощью информационных моделей.

Информатика в широком смысле представляет собой единство разнообразных отраслей науки, техники и производства, связанных с переработкой информации главным образом с помощью компьютеров и телекоммуникационных средств связи во всех сферах человеческой деятельности.

Становление и бурный прогресс информатики обусловлены резким ростом масштабов и увеличением сложности объектов исследования, систем управления, задач проектирования и т. д. Дальнейшее развитие многих областей науки, техники и производства потребовало количественного и качественного роста возможностей переработки информации, существенного усиления интеллектуальной деятельности человека. Информационные ресурсы общества приобрели на современном этапе стратегическое значение. Огромную, по существу революционизирующую, роль в становлении и развитии информатики сыграло создание электронно‑вычислительной машины (ЭВМ). Дальнейшее развитие компьютерной техники стало одним из ключевых направлений научно‑технического прогресса. В структуре информатики как науки выделяют:

– технические средства;

– программные средства;

– алгоритмические средства.

Смежные с информатикой дисциплины – кибернетика и вычислительная техника; во многих случаях они решают общие задачи, связанные с переработкой информации. Стержневым направлением и предметом информатики является разработка автоматизированных информационных технологий на основе использования ЭВМ. Академик А.П. Ершов называл информатику наукой «о рациональном использовании ЭВМ для решения различных задач». К числу основных особенностей информатики относят ее высокую наукоемкость, использование новейших достижений различных наук: математики, семиотики, теории моделирования, теории алгоритмов и др. Информатике присущи:

– динамизм;

– активное влияние на развитие научно‑технического прогресса;

– широкий диапазон сфер практического использования в управлении, производственной деятельности, образовании, здравоохранении, науке, культуре и т. д.;

– высокая эффективность применения;

– быстрая окупаемость расходов на внедрение новых информационных технологий на базе компьютерной техники.

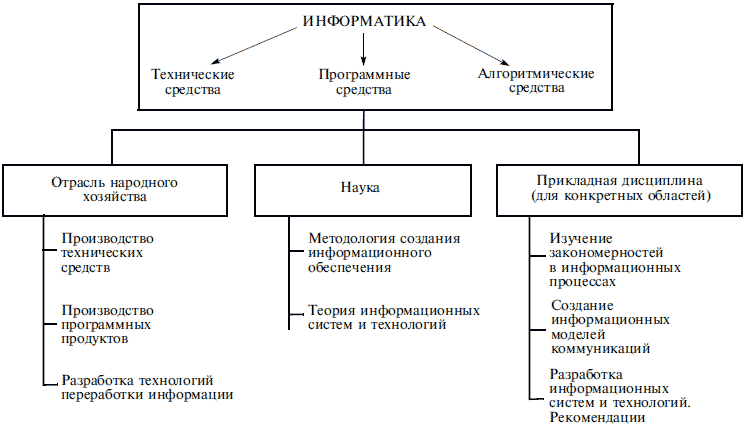

Рис. 1. Структура информатики как отрасли народного хозяйства, науки, прикладной дисциплины

Информатика как отрасль народного хозяйства (рис. 1) состоит из однородной совокупности предприятий разных форм хозяйствования, которые занимаются производством компьютерной техники, программных продуктов и разработкой современных технологий переработки информации.

Специфика и значение информатики как отрасли производства состоит в том, что от нее во многом зависит рост производительности труда в других отраслях народного хозяйства. Более того, для их нормального развития производительность труда в самой информатике должна возрастать более высокими темпами. Это обусловлено тем, что в современном обществе информация все чаще выступает как предмет конечного потребления: людям необходима информация о событиях, происходящих в мире; о предметах и явлениях, относящихся к их профессиональной деятельности; о развитии науки и самого общества. Дальнейший рост производительности труда и уровня благосостояния возможен лишь на основе использования новых интеллектуальных средств и человеко‑машинных интерфейсов, ориентированных на прием и обработку больших объемов мультимедийной информации (текст, графика, видеоизображение, звук, анимация). При отсутствии достаточных темпов роста производительности труда в информатике может произойти существенное замедление роста производительности труда во всем народном хозяйстве. В настоящее время около 70 % всех рабочих мест в мире поддерживается средствами обработки информации.

Информатика изучает следующие группы вопросов:

– технические, связанные с изучением методов и средств надежного сбора, хранения, передачи, обработки и выдачи информации;

– семантические, определяющие способы описания смысла информации, изучающие языки ее описания;

– прагматические, описывающие методы кодирования информации;

– синтаксические, связанные с решением задач формализации и автоматизации некоторых видов научно‑информационной деятельности, в частности индексирования, автоматического реферирования, машинного перевода.

Информатика как фундаментальная наука занимается разработкой методологии создания информационного обеспечения процессов управления любыми объектами на базе компьютерных информационных систем, а именно выяснением сущности информационных систем:

– что такое информационные системы?

– какое место они занимают в ноосфере?

– какую должны иметь структуру?

– как функционируют?

– какие общие закономерности им свойственны?

Основные научные направления фундаментальных исследований в информатике:

– разработка сетевой структуры;

– компьютерно‑интегрированные производства;

– экономическая и медицинская информатика;

– информатика социального страхования и окружающей среды;

– профессиональные информационные системы.

Цель фундаментальных исследований в информатике – получение обобщенных знаний о любых информационных системах, выявление общих закономерностей их построения и функционирования.

Информатика как прикладная дисциплина занимается:

– изучением закономерностей информационных процессов (накопление, переработка, распространение);

– созданием информационных моделей коммуникаций в различных областях человеческой деятельности;

– разработкой информационных систем и технологий в конкретных областях и выработкой рекомендаций относительно их жизненного цикла: для этапов проектирования и разработки систем, их производства, функционирования и т. д.

Главная функция информатики как прикладной дисциплины заключается в разработке методов и средств преобразования информации и их использования в организации технологического процесса переработки информации.

Задачи информатики:

– исследование информационных процессов любой природы;

– разработка информационной техники и создание новейшей технологии переработки информации на базе полученных результатов исследования информационных процессов;

– решение научных и инженерных проблем создания, внедрения и обеспечения эффективного использования компьютерной техники и технологии во всех сферах общественной жизни.

Информатика существует не сама по себе, а является комплексной научно‑технической дисциплиной, призванной создавать новую технику и новые информационные технологии для решения проблем в других областях. Она предоставляет методы и средства исследования другим областям, даже таким, где считается невозможным применение количественных методов из‑за неформализуемости процессов и явлений.

Виды данных и информации

Информатика изучает общие моменты, свойственные всем разновидностям конкретных информационных процессов (технологий). Всем им присущи такие атрибуты, как «носители информации», «каналы связи», «информационные контуры», «сигналы информации», «данные», «сведения» и т. д. Все они описываются такими характеристиками, как надежность, эффективность, избыточность и пр. Все многообразие окружающей нас информации можно сгруппировать по трем признакам:

1. По области возникновения информации:

– элементарная, или механическая, информация – отражает процессы и явления неодушевленной природы;

– биологическая информация – отражает процессы животного и растительного мира;

– социальная информация – отражает процессы, происходящие в человеческом обществе.

2. По способу передачи и восприятия:

– визуальная информация, передаваемая видимыми образами и символами;

– аудиальная информация, передаваемая звуками;

– тактильная информация, передаваемая ощущениями;

– органолептическая информация, передаваемая запахами и вкусами;

– машинная информация, выдаваемая и воспринимаемая средствами вычислительной техники.

3. По общественному назначению:

– личная информация – предназначена для конкретного человека;

– массовая информация – предназначена для любого желающего ее использовать (общественно‑политическая, научно‑популярная и т. д.);

– специальная информация – предназначена для использования узким кругом лиц, занимающихся решением сложных специальных задач в области науки, техники, экономики и пр.

Под информацией мы также понимаем совокупность интересующих нас сведений, знаний, набор данных и т. д. Информация не может существовать без наличия источника и потребителя информации. Ее основной источник и потребитель – человек, поэтому можно сказать, что существует столько видов информации, сколько органов чувств у человека: он воспринимает информацию через зрение, слух, осязание, обоняние.

Разнообразие источников и потребителей информации привело к существованию различных форм ее представления: символьной, текстовой и графической. Такие формы, как тактильная и тепловая, не нашли широкого применения из‑за сложностей в воспроизводстве, хранении и обработке, а также в связи с тем, что наибольшее количество воспринимаемой человеком информации приходится на зрение и слух.

Символьная форма представления информации, основанная на использовании символов (букв, цифр, знаков и т. д.), наиболее проста и применяется практически только для передачи несложных сигналов о различных событиях. Примером может служить зеленый свет уличного светофора, который сообщает пешеходам или водителям автотранспорта о возможности начала движения.

Более сложной является текстовая форма представления информации. Здесь также используются символы (буквы, цифры, математические знаки), однако информация заложена не только в этих символах, но и в их сочетании, порядке следования. Так, слова КОТ и ТОК имеют одинаковые буквы, но содержат различную информацию. Благодаря взаимосвязи символов и отображению речи человека текстовая информация чрезвычайно удобна и широко используется: книги, брошюры, журналы, различного рода документы, аудиозаписи и т. д.

Наиболее емкой и сложной является графическая форма представления информации.

Информация о любом материальном объекте может быть получена путем наблюдения за этим объектом, вычислительного эксперимента над ним или путем логического вывода. В связи с этим информацию подразделяют на доопытную – априорную, и послеопытную – апостериорную, полученную в результате проведенного эксперимента.

Информацию, воплощенную и зафиксированную в некоторой материальной форме, называют сообщением и передают с помощью сигналов. Соответствие между сообщением и информацией не является взаимно однозначным. Для одной и той же информации могут существовать различные передающие ее сообщения, которые появляются при добавлении сообщения, не несущего никакой дополнительной информации. Сообщения, передающие одну и ту же информацию, образуют класс эквивалентных сообщений. Вместе с тем одно и то же сообщение, по‑разному интерпретированное, может передавать разную информацию. Правило интерпретации может быть известно лишь ограниченному кругу лиц. Существуют правила интерпретации для специальных языков. Связь между сообщением и информацией особенно отчетлива в криптографии: посторонний не должен суметь извлечь информацию из передаваемого сообщения, иначе это означало бы, что он располагает ключом.

Природа большинства физических величин такова, что они могут принимать любые значения в каком‑то диапазоне (температура, давление, скорость и т. д.). Сигнал, отображающий эту информацию и возникающий на выходе соответствующего датчика, на любом временном интервале может иметь бесконечное число значений. Так как в данном случае непрерывный сигнал изменяется аналогично исходной информации, его обычно называют аналоговым, а устройства, в которых действуют такие сигналы, – аналоговыми.

Существуют также дискретные сообщения, параметры которых содержат фиксированный набор отдельных значений. А так как этот набор конечен, то и объем информации в таких сообщениях конечен.

В связи с возрастающей ролью ЭВМ в различных сферах интеллектуальной деятельности возникает потребность в обмене данных и между ними. Для обмена информацией весьма важно увеличивать расстояния, на которые можно передавать различные сигналы. Сигнал передается на большие расстояния с помощью:

– каналов электросвязи – кабельная система;

– световой энергии – оптоволоконная кабельная или беспроводная система;

– радио‑, инфра– и микроволн – мобильные сети.

Для передачи информацию, содержащуюся в виде сообщения, необходимо преобразовать в сигналы, передать их по линии связи на заданное расстояние в нужное место, где вновь совершить обратное преобразование сигналов в исходную информацию. Полученная в приемнике информация должна в точности совпадать с исходной. Чтобы предъявлять определенные требования к качественным показателям передачи информации по каналам связи, необходимо пользоваться точными критериями.

Формы представления, методы оценки и способы передачи информации

Анализируя информацию, мы сталкиваемся с необходимостью оценки качества и определения количества получения информации. При оценке информации различают три аспекта: синтаксический, семантический и прагматический.

Синтаксический аспект связан со способом представления информации вне зависимости от ее смысловых и потребительских качеств и рассматривает формы представления информации для ее передачи и хранения (в виде знаков и символов). Этот аспект необходим для измерения информации. Информацию, рассматриваемую только в синтаксическом аспекте, называют данными.

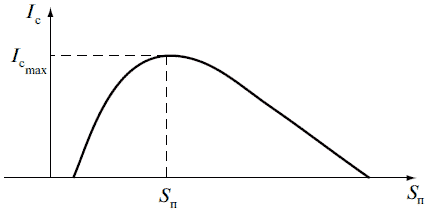

Семантический аспект передает смысловое содержание информации и соотносит ее с ранее имевшейся информацией (рис. 2).

Рис. 2. График семантической меры: SП – тезаурусная мера получателя; Ic – семантическое количество информации

Прагматический аспект передает возможность достижения цели с учетом полученной информации.

где Р0 – вероятность достижения цели до получения информации; Р1 – вероятность достижения цели после получения информации; IП – прагматическое количество информации.

Определить качество информации чрезвычайно сложно, а часто и вообще невозможно. Какие‑либо сведения, например исторические, могут десятилетиями считаться ненужными, но при наступлении какого‑то события их ценность может резко возрасти. Определить количество информации не только нужно, но и можно. Это прежде всего необходимо для того, чтобы сравнить друг с другом массивы информации, определить, какие размеры должны иметь материальные объекты (бумага, магнитная лента и т. д.), хранящие эту информацию.

Можно выделить три основные характеристики, используемые для измерения количества и качества передачи и приема информации:

1. Частотный диапазон – чем выше частота, тем больше информации можно передать в единицу информации (рентгеновское излучение несет больше информации, чем метровый диапазон).

2. Динамический диапазон – чем шире диапазон частот, тем больше информации можно пропустить в единицу времени.

3. Уровень шума – чем меньше помех, тем больше информации можно передать без ее искажения.

Для определения количества информации необходимо найти способ представить любую ее форму (символьную, текстовую, графическую) в едином виде. Рассмотрим некоторые критерии применительно к наиболее распространенным формам информации.

Звуки. Для звуковых колебаний совпадение формы сигнала на передаче и приеме не является обязательным. Здесь важно сохранение соотношений между амплитудами частотных компонентов, из которых состоит звук.

Частотный диапазон:

– 16–20 000 Гц – различает высококлассный музыкант;

– 30–15 000 Гц – отличное (50–10 000 Гц – хорошее) воспроизведение музыки;

– 300–3400 Гц – отличное качество связи для разговора по телефону.

Динамический диапазон – логарифм отношения максимального значения средней мощности звука к средней мощности наиболее слабых звуков. Соотношение между звуками различной интенсивности измеряется в логарифмических единицах, так как человеческое ухо сравнивает не абсолютное, а относительное изменение мощности звука. Сравнивая между собой интенсивности воздействия двух звуковых колебаний, имеющих соответственно мощности Р1 (максимальное значение средней мощности звука) и Р2 (средняя мощность наиболее слабых звуков), пользуются выражениями:

Например, динамический диапазон телефонной речи составляет 43 дБ; оркестра – 56 дБ; истребителя и рок‑группы – 120 дБ. Уровень шума при телефонной связи должен быть не менее чем на 34 дБ ниже средней мощности полезного сигнала. Допустимая величина помехи при музыкальной передаче должна быть снижена еще больше – до 44–47 дБ.

Изображения. Чтобы передать с помощью электромагнитных волн некоторое изображение, необходимо каждый элемент этого изображения один за другим превратить в последовательность сигналов.

Частотный диапазон можно определить, если задаться временем, за которое мы хотим передать изображение с необходимым нам качеством. Проиллюстрируем это на примере передачи фототелеграммы с помощью телеграфа. Пусть самая маленькая точка на фототелеграмме будет равна 0,25 мм, т. е. разрешающая способность составляет 4 линии на 1 мм. Тогда на стандартном листе бумаги (формат А4) размером 210 х 300 мм можно разместить: 1 мм х 1 мм = 4 х 4 = 16 точек; 210 х 300 х 16 >> 1 000 000 точек. Передавая телеграмму за 3 мин (180 с) и учитывая, что наибольшая частота сигнала возникает при последовательном чередовании самых маленьких (элементарных) белых и темных точек, получим предельную частоту (1 000 000: 180): 2 = 2780 Гц. Двойка в делителе означает, что период предельной частоты равен времени прохождения лучом двух соседних точек – светлой и темной. Самая низкая частота возникает в случае, если на фототелеграмме изображен простейший рисунок – одна половина листа белая, а другая – черная. В результате период наименьшей частоты равен времени прохождения лучом одной строки целиком. Эта наименьшая частота равна числу строк (300 х 4 = 1200), деленному на время передачи листа (180 с), т. е. 6,7 Гц.

В отличие от фототелеграфа, телевидение передает подвижные изображения и смена кадров здесь осуществляется 50 раз в секунду. Если считать, что каждый кадр телевизионного изображения – это своеобразная фототелеграмма, легко вычислить частотный диапазон телевизионного изображения. Согласно одному из стандартов, телевизионное изображение имеет 625 горизонтальных строк и размер кадра по высоте относится к размеру по ширине как 3: 4. Если каждую элементарную точку считать квадратной, то общее их число составит 625 х 625 х 3/4 = 52 х 104. Учитывая, что число кадров в секунду равно 50 и что наивысшая частота определяется чередованием черных и светлых элементарных точек, предельная частота окажется равной 52 х 104 х 50/2 – 13 х 106 Гц. Чтобы уменьшить эту весьма большую частоту, в каждом кадре передается только половина строк. Из‑за инерции нашего зрения для глаза это оказывается незаметным, зато предельная частота уменьшается вдвое. Самая низкая частота, необходимая для передачи телевизионного изображения, – это частота смены кадров, равная 50 Гц. Таким образом, для передачи телевизионного изображения требуется диапазон частот от 50 Гц до 6,5 МГц.

Динамический диапазон как в фототелеграфном, так и в телевизионном изображении почти одинаков. На экране телевизора различимы 8–10 четко разделенных градаций яркости. Установлено, что человеческий глаз различает изменения яркости, если интенсивность света двух соседних ступенек различается примерно в два раза (что в логарифмическом отсчете соответствует 3 дБ). Отсюда при 8–10 градациях динамический диапазон телевизионного изображения составит 24–30 дБ. Для хорошего качества принимаемого телевизионного изображения уровень помех должен быть меньше уровня сигнала по крайней мере на 40 дБ.

Передача данных – это частный случай информации, которую принято называть дискретной. Дискретная информация в конечном счете также является цифровой, однако может иметь большее разнообразие форм записи и методов передачи.

Рассмотрим взаимосвязь между характеристиками «частотный диапазон» и «скорость передачи данных». В теории электрической связи установлены закономерности, связывающие между собой длительность импульса тока во времени и спектральный состав этого импульса. Теоретически спектр частот импульса, имеющего конечную протяженность во времени t с, бесконечен. Однако практически основная энергия спектральных компонентов сосредоточена в диапазоне частот, не превышающих значение 1/t Гц. Но 1/t – это скорость передачи бинарной информации, исчисляемая количеством бит в секунду. Таким образом, на каждый бит в секунду требуется полоса в 1 Гц.

Теперь рассмотрим динамический диапазон. При передаче бинарной информации средняя мощность сигнала неизменна. Следовательно, нет перепада уровней. Соотношение сигнал/помеха зависит от требуемой верности приема. Если при передаче бинарных сигналов допустить возможность в среднем одной ошибки на 105 бит, то при так называемом тепловом шуме соотношение сигнал/помеха должно составлять 18,8 дБ, а при одной ошибке на 106 бит – 19,7 дБ. При импульсных помехах это соотношение зависит от частоты появления импульсов, их амплитуды и других параметров и должно подсчитываться отдельно для каждого случая.

Аналоговый сигнал может быть охарактеризован тремя основными параметрами: частотным и динамическим диапазонами, соотношением «сигнал/помеха». Для дискретных сигналов достаточно ограничиться двумя параметрами: диапазоном частот, который можно заменить скоростью передачи двоичных сигналов, и соотношением «сигнал/помеха», оценку которого удобно заменить допустимой ошибкой в приеме двоичного сигнала.

Количество и качество информации. Для определения количества информации, содержащейся в сигналах, которые циркулируют в системах управления, необходимо использовать знания из теории информации и теории вероятностей.

Под информацией, согласно теории передачи сообщений, разработанной К.Шенноном, необходимо понимать устраненную неопределенность в знаниях о сигнале. В качестве оценок степени неопределенности знаний существуют следующие меры:

– синтаксическая – связанная с неопределенностью, с которой можно судить о сигнале до его приема;

– структурная, или логарифмическая, – характеризующая информацию по объему (мера Хартли);

– вероятностная, или статистическая, – характеризующая информацию по объему и новизне (мера Шеннона).

Для систем управления мера Хартли наиболее приемлема, так как она позволяет оценить объемы циркулирующей информации и памяти, необходимой для ее хранения. В качестве меры неопределенности (энтропии) в описании сигнала до его приема принята логарифмическая мера (здесь и далее примем основание логарифма, равное двум, тогда количество информации будет измеряться в битах):

Если до получения информации о сигнале вероятность появления отдельных сообщений для наблюдателя равна:

то в этом случае источник дискретных сообщений выдает максимальное количество информации:

Количество информации, выдаваемой источником непрерывных сигналов, определяют исходя из погрешности квантования:

где δ – относительная погрешность квантования по уровню; т – число уровней.

В 1948 году американский инженер и математик К.Шеннон предложил формулу вычисления количества информации для событий с различными вероятностями:

где Н – количество информации; Р – количество возможных событий; xi – вероятности отдельных событий; i принимает значения от 1 до К.

Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 693; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!