Аллен Даллес. Искусство разведки

Во многих отношениях дело Пеньковского было классическим агентурным мероприятием. В его основе лежал профессионализм агента и его кураторов, а не использование специальной техники. Пеньковский использовал средства, лишь немногим отличавшиеся от тех, что применялись во Вторую мировую войну, а некоторые методы агентурной связи, такие как сигнальная связь, упоминались еще в Ветхом Завете. Встречи с Пеньковским проходили в гостиничных номерах Лондона и Парижа. Это были задушевные беседы, которые продолжались часами в комнатах за сигаретами и вином. В Москве Пеньковский для доставки своих донесений использовал тайники и передачу материалов «из рук в руки» («моментальная передача» на жаргоне спецслужб. – Прим. пер .), а однажды во время дипломатического приема в посольстве тайником служил сливной бачок в туалете.

Хорошо разработанные и должным образом проведенные операции по обмену информацией посредством тайников представляют собой наиболее безопасные средства связи с агентом. Моментальные передачи, хотя и менее безопасны, но все-таки достаточно надежны. Пеньковский провел слишком большое количество личных обменов материалами в период с октября 1961 г. по январь 1962 г., и все – с Джанет Чизхолм. 11 самых важных операций проходили в многолюдных местах, некоторые были заметны для наружного наблюдения. Офицеры наружного наблюдения Седьмого управления КГБ (НН) позже писали в мемуарах, что при слежке за Чизхолм и ее детьми в парке на Цветном бульваре в 1961 г. они заметили, что мужчина средних лет приблизился к детям и подарил им маленькую коробку конфет. Девочка отдала подарок матери, которая, не открывая коробку, положила ее в детскую коляску. Сотрудникам КГБ эти действия показались подозрительными, и позже они установили, что мужчиной с конфетами был Олег Пеньковский.

|

|

|

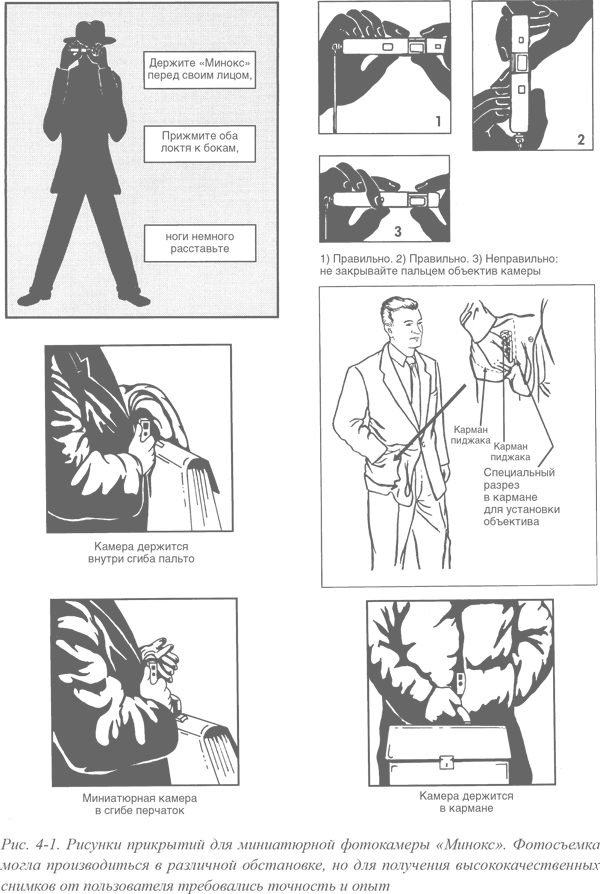

Подобные недостатки в какой-то степени были оправданны. В то время у ЦРУ просто не было подходящих спецустройств для такого рода операций. Например, в конце 1962 г. ЦРУ еще только предстояло разработать малогабаритную и надежную фотокамеру для копирования документов. Пеньковский же работал с имеющейся в открытой продаже третьей моделью аппарата «Минокс» (рис. 4-1). Достаточно маленькая фотокамера помещалась в мужском кулаке; она отличалась превосходным объективом и позволяла фотографировать письма, записки и страницы из книг. Однако «Минокс» нельзя было использовать конспиративно. Для взвода затвора и перемотки пленки требовались две руки, что делало невозможным скрытое фотографирование в кабинете или в архиве в присутствии посторонних. Хорошие снимки требовали равномерного освещения, соответствующего фиксирования камеры и уединения.

|

|

|

Единственное из того, что использовал Пеньковский и что можно было назвать современной аппаратурой, был радиоприемник для односторонней голосовой связи. Кодируемые голосовые сообщения, известные как OWVL, передавались в диапазоне коротких волн в определенные часы со стационарного передатчика ЦРУ в Западной Европе. Пеньковский слушал по своему радиоприемнику Panasonic последовательность цифр, читаемых бесстрастным голосом, и затем их расшифровывал с помощью одноразового шифрблокнота. Хотя иностранная бытовая техника типа радиоприемника Panasoniс и была редкостью в Советском Союзе, Пеньковский мог свободно использовать его в своей квартире, так как наличие иностранного аппарата у человека, часто бывающего за границей, не вызывало никаких вопросов. Однако такая оперативно-техническая система позволяла только получать сообщения и не могла послать ответ.

Пеньковский прятал использованные листы своего одноразового шифрблокнота, кассеты от фотокамеры «Минокс», а также схемы тайников и мест для сигналов в хитроумном самодельном тайнике в деревянном столе его кабинета. Все это в результате было продемонстрировано на открытом суде как доказательство его шпионских действий.

|

|

|

С технологиями шпионажа Пеньковского резко контрастировала сложная техническая система наблюдения КГБ, которая окружала его после того, как он попал под подозрение. КГБ установил три ключевых пункта наблюдения, чтобы контролировать действия агента дома. Первая система размещалась этажом выше, точно над его квартирой, откуда КГБ вело прослушивание. Через крошечное отверстие в потолке работающего за столом Пеньковского снимала специальная 35-мм фотокамера.

Вторая фотокамера была установлена на балконе, который нависал над окном его квартиры. Камера была скрыта в основании балкона и через дистанционно открываемый люк снимала Пеньковского в моменты фотографирования документов на подоконнике. У Пеньковского получались отличные снимки благодаря равномерному освещению через открытое окно, выходящее на Москва-реку, и он даже не догадывался, что кто-то следит за его действиями.

Третий пост наблюдения КГБ организовал на другом берегу реки в жилом доме на набережной Максима Горького, 36, в квартире 59, напротив дома Пеньковского. Оттуда специальные фотокамеры с мощными телеобъективами делали высококачественные снимки действий Пеньковского с «Миноксом» и даже зафиксировали агента за его столом, когда он слушал радиошифровки и записывал передаваемые цифры (последний снимок сделан уже во время следственного эксперимента 16 ноября 1962 г. – Прим. пер. ).

|

|

|

ЦРУ в оценках своих оперативных мероприятий после ареста и суда над Пеньковским обращает внимание на отсутствие эффективной спецтехники, особенно для связи с агентом. В Москве его общение с его кураторами было ограничено тайниками и короткими личными контактами. Звонки по телефону с молчанием в трубку были не более чем заранее оговоренными сигналами опасности.

Техника не способствовала ни результативности работы Пеньковского, ни его безопасности. Он стал успешным агентом не благодаря технике, а вопреки ее отсутствию. Официальное положение Пеньковского позволяло ему периодически выезжать за пределы СССР и общаться с кураторами. Без этих личных встреч деятельность Пеньковского не была бы такой успешной.

Уже было понятно, что ЦРУ в 1960-е гг. не имело оперативной методологии, специальной аппаратуры и персонала, чтобы обеспечивать безопасность действий агента в СССР. Отсутствие надежной, скрытой агентурной связи в Москве вынудило и агента, и его кураторов идти на риск, что сыграло на руку КГБ. Вербовка агентов в Советском Союзе не давала бы результатов, если бы КГБ мог быстро их идентифицировать или если бы агенты не могли надежно пересылать агентурные сообщения с важной информацией, к которой имели доступ.

ЦРУ необходимы были средства обнаружения и противодействия наружному наблюдению КГБ, чтобы начинать операции с агентами, которыми, как предполагалось, офицеры разведки будут конспиративно руководить, проводить безопасные сеансы связи, надежно передавать и получать от агента разведывательные материалы.

Это была непростая задача. Фактически потребовались десятилетия, чтобы инженеры технической службы ЦРУ сделали специальные устройства, способные надежно обеспечивать оперативные мероприятия в СССР. Однако захват Пеньковского ознаменовал начало пятнадцатилетнего периода, в течение которого техническое преимущество постепенно переходило к ЦРУ.

Когда Пеньковский предложил себя западным спецслужбам, ЦРУ испытывало в Москве нехватку способов связи с ним. В противоположность этому, советские посольства, консульства, торговые организации и представительства, миссии при ООН, международные организации и пресс-центры по всему миру были заполнены офицерами и осведомителями КГБ и ГРУ, что раздражало «чистых» дипломатов.

Для немногих американских офицеров разведки, которые смогли попасть в Советский Союз, оперативный успех был практически невозможен. Если не удавалось точно установить каждого американского разведчика, КГБ исходил из предположения, что все американцы работали на ЦРУ, пока не было доказано обратное.

Второе главное управление КГБ открывало дело на каждого американца, куда заносился его возраст, род занятий, должностные обязанности, виды деятельности и возможная роль в разведке.

КГБ также вносил в картотеку «ожидаемые виды деятельности» наряду с общими данными об американском гражданине, в том числе ежедневные вероятные маршруты на работу и обратно. Отмечались даже места, где совершают покупки жены американцев, и места, которые они посещают. В дело вносились информация о служебных и личных поездках на спортивные и культурные мероприятия, об осмотре достопримечательностей, а также о занятиях вне работы. В КГБ знали, что отклонение американцев от обычных маршрутов могло означать, что они следуют на встречу с агентом, ищут места для тайника или обрабатывают тайник.

Американцы быстро поняли, что пытаться уйти от слежки, как в шпионских романах и кинофильмах про Джеймса Бонда, не стоит. Любое действия по отрыву от слежки вызывали подозрение сотрудников Седьмого управления Комитета госбезопасности (службы наружного наблюдения – далее НН. – Прим. пер.).

КГБ наказывал своих офицеров службы НН за небрежность, которая приводила к потере объекта во время «плотной» слежки. А провокации, противодействие или намеренное создание трудностей в работе НН могли закончиться для американцев собачьими экскрементами на ручках автомобиля или разбитым ветровым стеклом. Особенно нервировал американских водителей прием, называемый «замок на бампер», когда автомобиль НН следовал буквально в сантиметрах от заднего бампера объекта.

Широко использовались и провокации. Советские граждане, изображавшие из себя разочарованных или жадных чиновников, предлагали информацию, чтобы заинтересовать ЦРУ. Такие личности, в просторечии – «подставы», создавали трудности и отнимали много времени, которое уходило на проверку подлинности этих потенциальных агентов. К счастью для Запада, некоторые из самых эффективных агентов оказались фантастически упорными в своих попытках установить контакт после того, как от их предложений несколько раз отказывались.

Осторожное отношение к добровольцам было понятным, поскольку излишняя доверчивость могла привести к провалу. В 1963 г. бывший офицер Второго главного управления КГБ Александр Черепанов вручил пакет паре американских туристов, посещавших Советский Союз. Мнения сотрудников ЦРУ разделились, был ли материал подлинный или это часть провокации. В то время просто не было никакой возможности сказать об этом факте что-то определенное.

В пакете содержались детали методов наблюдения КГБ. Все материалы были сфотографированы и в конечном счете возвращены советским властям через дипломатические каналы. Черепанов же, уличенный в предательстве, сбежал из Москвы, но был схвачен, тайно осужден и казнен в 1964 г.

«Невозможно понять, почему американцы предали Черепанова, – такова была оценка КГБ. – То ли они подозревали, что его поступок был провокацией КГБ, то ли хотели загрузить КГБ продолжительными поисками человека, который послал пакет в посольство».

Американцы были под наблюдением даже в их собственном посольстве на улице Чайковского. Это было десятиэтажное здание, построенное в 1950-е гг. как жилой многоквартирный дом в псевдорусском стиле, распространенном в Советском Союзе. А интерьер в виде лабиринта узких залов и маленьких комнат был типичен для советских зданий того времени.

Американские дипломаты переехали в этот дом в 1952 г., когда Сталин приказал перевести посольство подальше от Кремля. Если бы американцы затянули свой переезд, как это сделали британские дипломаты, он, вероятно, и вовсе бы не случился, поскольку Сталин вскоре умер.

Американцы частично реконструировали здание посольства, поскольку, например, электропроводка в нем была проведена еще 1920-х гг. и совсем не подходила для современных электроприборов.

Работавшие в посольстве советские граждане имели доступ почти во все его уголки. Занимая невысокие административно-хозяйственные должности, они сообщали в КГБ информацию относительно личных привычек американцев, а также сплетни. В 1960-е и 1970-е гг. число русских сотрудников превзошло количество американских граждан, работавших в московском посольстве. В советском же посольстве в Вашингтоне, наоборот, не было ни одного американца.

Среди такого количества советских граждан, разумеется, находились информаторы, с которыми иногда случались и курьезы. В течение 20 лет энергичная женщина Валентина руководила парикмахерской и салоном красоты в цокольном этаже посольства. Никто не сомневался, что она сотрудничала с КГБ, и при расследовании одной из операций КГБ следы привели к ней. Валентина была мгновенно уволена и потом появилась в посольстве лишь один раз, когда группа ее американских клиентов устроила прощальный вечер.

В дополнение к вездесущим информаторам, за персоналом посольства велось техническое наблюдение, которое было обнаружено в 1963 г. Перебежчик сообщил ЦРУ, что посольство опутано подслушивающими устройствами, и это подтвердила техническая команда, посланная на поиски «жучков». Большинство американских дипломатов были под контролем и дома, и на своем рабочем месте. Никакие тайны, личные и профессиональные, нельзя было скрыть от КГБ.

После работы команды поисковиков, закончившейся безрезультатно, прибыли специалисты ВМФ США для демонтажа конструкций здания. Стены, этажи и потолки были разобраны, и вначале специалисты не нашли каких-либо следов подслушивания. Только после демонтажа пары чугунных радиаторов, которые стояли на полу в углу комнаты, и разборки стены позади них было обнаружено первое подслушивающее устройство. В этот момент техник-поисковик указал на выступающую на 2 см часть деревянной конструкции и спросил: «Как вы думаете, что это?»

Хитроумно скрытое позади радиатора, подслушивающее устройство состояло из полого деревянного шпунта, совмещенного с центром крошечного отверстия в облицовке стены. Тридцатисантиметровый шпунт работал как звукопровод для микрофона, скрытого в кирпиче внешней стены здания. Провода от микрофона не проходили через внутренние стены, где они могли быть легко обнаружены, а уходили в штукатурку внешнего фасада здания и далее через фундамент в сторону контрольного поста КГБ.

Сотрудники поисковой команды были поражены такой изобретательностью. Деревянные звукопроводы не обнаруживались западными металлоискателями, а металлические микрофоны располагались вне их досягаемости. Размещение микрофона вглубине, позади радиатора, не только снижало возможность его обнаружения, но и уменьшало риск того, что его могут закрыть краской или обоями.

В таких условиях в 1960-е и 1970-е гг. психологическое давление на сотрудников ЦРУ и их семьи было особенно интенсивным. Временами доходило до абсурда. «Мы просто заведомо исходили из того, что ваша квартира прослушивается, – рассказывала жена технического специалиста OTS. – КГБ, словно заботливая нянька, сам предлагал нам квартиру». Для секретных переговоров члены семей могли пойти в «пузырь» – специальную прозрачную кабину площадью 3 x 3 м и высотой около 2 м в изолированной и защищенной зоне посольства, куда советским людям вход был запрещен. «Пузырь» обеспечивал конфиденциальность и служил напоминанием о необходимости чрезвычайных мер защиты от подслушивающей техники КГБ.

Спецтехника КГБ позволяла вскрывать сейфы иностранных посольств. Секретные группы КГБ использовали портативные рентгеновские аппараты, расположенные над сейфами, чтобы видеть, как набирается шифр. Это хитроумное устройство имело один существенный недостаток – высокий уровень радиации, которая медленно отравляла пользователей. В КГБ сотрудники этих команд были известны как «беззубые».

Особо опасной была операция середины 1960-х гг. с участием иностранного дипломата, завербованного ЦРУ: он должен был заложить агентурный тайник в Москве. В качестве тайникового контейнера инженеры TSD изготовили металлический штырь длиной около 10 см, внутри которого размещались одноразовый шифрблокнот и схема работы с тайником, предназначенные для агента. Цилиндрический тайниковый контейнер был приспособлен для быстрой установки. Надавив на него ногой, его вгоняли в землю заостренной частью вниз, а затем сверху камуфлировали землей.

Однако агент-дипломат оказался ненадежным. Мало того, что он не заложил тайник, вдобавок он игнорировал инструкции безопасности. «Мы сказали ему, чтобы он держал тайник только в специально указанном месте, поскольку имели достоверную информацию о том, что сотрудники КГБ контролировали содержимое многих сейфов московских посольств, в том числе и этот, – рассказал оперативный офицер, куратор этого агента. – Но люди не верили нам. Они думали, что такое бывает только в кино. Так что наш агент хранил контейнер в сейфе посольства до того, как возвратить устройство своему американскому контакту».

Когда этот контейнер-штырь, содержащий одноразовый шифрблокнот и инструкции по связи, прибыл в Лэнгли, офицер ЦРУ спрятал его в свой сейф. Прошло несколько месяцев прежде, чем этот контейнер вернулся обратно в TSD. Его разместили на полке, а неподалеку находился счетчик Гейгера, который вдруг начал издавать сигналы тревоги. Контейнер-штырь имел повышенный радиоактивный фон.

Расследование показало, что сотрудники КГБ проникли в сейф дипломата, извлекли контейнер и его содержимое, а затем обработали одноразовый шифрблокнот радиоактивным препаратом «кобальт-60». По оценке специалистов, шифрблокнот содержал достаточно высокий уровень радиации, если стандартный счетчик Гейгера смог зарегистрировать ее через кирпичную стену. «Этот случай показывает истинные методы контрразведки, – рассказал офицер, в сейфе которого хранился штырь. – Когда внезапно вы осознаете, что сидели в полуметре от радиоактивного устройства в течение многих месяцев, вы понимаете, на что способен КГБ. Потом еще десять лет я был под наблюдением медицинской службы ЦРУ».

В следующее десятилетие после смерти Пеньковского агрессивные методы работы КГБ в Москве и расследования, проведанные подразделением внутренней контрразведки ЦРУ, вынудили прервать активную работу с агентурой в Советском Союзе. Штаб-квартира ЦРУ ввела серьезные ограничения на вербовку агентов в СССР. Оперативные офицеры не могли разрабатывать или принимать участие в каком-либо мероприятии без предварительного одобрения Лэнгли. Когда оперативники высказывали некое мнение, например: «Нам не нравится тайник в этом месте, потому что…», – окончательное решение принимал только Центр.

С учетом таких ограничений приоритетом стала вербовка агентов в странах, имеющих границы с Советским Союзом, но такие возможности предоставлялись настолько редко, что каждая из них заслуживала особого внимания. В 1968 г. оперативный офицер, владеющий русским языком, получил из Лэнгли неожиданное распоряжение о поездке в Хельсинки – появился шанс встретиться там с советским гражданином. Но офицер прождал целый месяц и возвратился домой ни с чем. Другого выбора не было. С такими весьма скромными перспективами к любым потенциальным возможностям установить контакт с советским гражданином относились с огромным вниманием.

Таким образом, важными разведывательными источниками информации становились эмигранты, невозвращенцы и туристы, которые посещали СССР. Но эти люди обычно были слишком далеки от политических и военных центров или научно-исследовательских институтов. Только шпион, близкий к органам власти и способный безопасно связываться с кураторами, мог стать надежным источником качественной разведывательной информации.

Особая секретность работы элитного советского отдела и сотрудников контрразведки ЦРУ были причиной того, что ни Соединенные Штаты, ни их союзники не могли с уверенностью вербовать и безопасно общаться с советскими агентами, не имеющими возможности свободно выезжать за пределы СССР. Офицеры после увольнения из ЦРУ еще долго помнили о том, в каких суровых условиях им приходилось работать в Москве. «Я был в Москве в течение двух лет в середине 1960-х после потери Пеньковского, и к моему удивлению, мы обработали только один тайник в течение всего этого периода, – рассказывал один ветеран. – За два года я не имел официальных приглашений на обед и не получил ни одного частного приглашения от советского гражданина. Я хорошо говорил по-русски, но меня никогда не звали в гости. Я путешествовал по всей стране, и если какой-то человек вдруг начинал со мной общаться, то, узнав, что имеет дело с американцем, он в ту же минуту уходил».

Руководство Лэнгли разделяло опасения офицеров ЦРУ, работавших в Москве. «Наши действия критиковали и те, кто думал, что мы слишком доверчивы, и те, кто думал, что мы слишком осторожны, – вспоминал офицер-агентурист московской резидентуры. – Другие полагали, что агентурная работа не стоит высоких рисков, потому что самолеты U-2 и спутники-шпионы могли получать такие же разведывательные сведения».

«Советская разведка излишне уверена в себе, слишком сложна и явно переоценена», – писал Аллен Даллес в 1963 г. в своей книге «ЦРУ против КГБ. Искусство шпионажа» . Это утверждение, опубликованное через год после ареста Пеньковского, было скорее бравадой, чем фактом, поскольку Даллес, без сомнения, имел полное представление о ситуации в СССР в то время.

Даллес, однако, не был ослеплен возможностями техники. Зимой 1954 г. один двадцатисемилетний офицер TSS получил странное предложение от своего руководителя, Уиллиса Гиббонса. «Он спросил меня, не хотел бы я заняться весьма необычной работой. Я попросил подробнее описать ее и, конечно, не добился внятного ответа», – вспоминал офицер.

Оказалось, что речь шла о должности технического консультанта Даллеса, который в феврале 1953 г. распоряжением президента Эйзенхауэра был назначен директором ЦРУ. Молодой техник был знаком с Даллесом. Они встречались прошлой осенью, когда офицер занимался техническим оснащением кабинета директора ЦРУ. В новом помещении техник установил несколько скрытых аудиосистем с микрофонами в потолке, подключенных к магнитофонам в кабинете службы безопасности. Он также оборудовал секретную кнопку на столе директора ЦРУ, чтобы вызывать секретаря в случае, если нужно выпроводить назойливого посетителя.

Офицер разведки старой школы, где использовались простые и понятые устройства типа тайников и контейнеров, Даллес понимал, что он теперь работает в технически более сложном мире. Окружая себя инженерами, в число которых входил и его заместитель генерал ВВС Чарльз Кейбел, Даллес стремился поддерживать свои знания на современном уровне. Казалось, он чувствовал, что технический прогресс будет влиять на разведывательную деятельность периода холодной войны.

«Вероятно, Кейбел сообщал Даллесу о каждой технической новинке, поскольку тот хотел "быть в курсе", – вспоминал один офицер. – Директор стремился быть технически образованным. Но вообще-то он слабовато владел профессиональной терминологией и побаивался технических новшеств».

Как и многие сотрудники его поколения, Даллес плохо разбирался и с трудом справлялся даже с простой техникой, включая телефон и систему селекторной связи. Рожденный в 1893 г., он принадлежал к поколению рубежа XIX и XX столетий и был свидетелем нашествия технических чудес современного мира. Его поколение первым начало пользоваться в повседневной жизни бытовой техникой, созданной на основе научных принципов, которые нельзя было понять с ходу, интуитивно, не имея определенных знаний.

Назначенный консультантом Даллеса, молодой инженер всего три года назад закончил колледж, имел ученую степень по физике и электромеханическим системам. Чтобы добраться до кабинета Даллеса на втором этаже Южного (старого) здания ЦРУ, ему требовалось пройти около 3 км от конспиративных помещений технической службы, расположенных недалеко от Министерства земледелия. Возведенное на небольшой возвышенности под названием Медицинский холм, здание было передано американскому ВМФ. С годами появилось несколько других зданий на небольшой огороженной территории, где находился штаб УСС. Сначала в здании располагалась Военно-морская обсерватория, потом в нем находился Музей гигиены ВМФ и Медицинская школа ВМФ США, обслуживающая больницы для офицерского состава. Теперь, в середине 1950-х гг., комплекс опять использовался «шпионским агентством», хотя по современным стандартам безопасность зданий была на удивление слабой.

«Во время визита к Даллесу я хорошо запомнил женщин, которые с ним работали. Они походили на старых наседок, но на самом деле это были самые проницательные создания, каких только можно встретить, – вспоминал технический консультант. – Они производили впечатление почтенных матрон, и казалось, что они на 35–40 лет старше меня. Мне было 27, и я думал, что это пожилые леди. Но однажды в кабинет зашел сбежавший пациент Вашингтонской психиатрической больницы. Я наблюдал, как они разоружили парня, у которого был пистолет. Они разговаривали с ним очень спокойно, вежливо, и тут внезапно сзади возник громадный детина из службы безопасности, и все быстро закончилось».

Техник нашел Даллеса во внутренних помещениях сидящим за внушительным столом. Седой, в очках, в пиджаке из шотландского твида, он походил на директора солидной школы или адвоката престижной фирмы с Уолл-стрит (где он действительно когда-то работал). «Я вошел и представился, – вспоминал сотрудник TSS. – Я спросил его, что он хочет знать, и он сказал: "Понятия не имею. Начните с общих вопросов". И мы заговорили о химии и физике».

В последующие девять месяцев директор и его консультант провели около 20 занятий. Даллес, настоящий шпион, с пристрастием расспрашивал молодого инженера. От чистой науки они скоро перешли к конкретным вопросам, что уже требовало изучения специальной техники, типа Доплеровского радара или сонара. «Теперь я знаю, что в то время у него были разногласия с ВВС США относительно проекта самолета U-2. Я не сомневаюсь, что его заместитель, генерал Кейбел, отстаивал позицию ВВС, а не ученого и изобретателя Эдвина Лэнда, который упорно боролся за U-2. Возможно, Даллес чувствовал, что его оттесняют».

Лэнд, основатель компании Polaroid, возглавлял в разведке коллектив выдающихся ученых, занятых разработкой ракет дальнего действия. Вместе с Джеймсом Киллианом, президентом Массачусетского технологического института, он видел ЦРУ в роли активного инноватора, в то время как ВВС защищали более консервативный подход. В конце концов президент Эйзенхауэр одобрил план создания более совершенного самолета под кодовым названием U-2, за который боролись и Лэнд, и Киллиан. Работы начались под контролем ЦРУ, и самолет был спроектирован легендарным Кларенсом Джонсоном в лаборатории компании Lockheed около Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Даллес инициировал научный рывок, создав в 1953 г. научный совет при ЦРУ. Он состоял из видных ученых и лидеров бизнеса, его членами были Лэнд, вице-адмирал в отставке С. Болстер из General Tire and Rubber Company, и назначенный председателем вице-адмирал ВМФ Луис Де Флорес. «Они приходили на целый день, и Даллес развлекал их в клубе "Алиби", – рассказывал секретарь совета. – Многие встречи были неформальными – Даллес любил непринужденную обстановку. Однажды мы ели устриц, их принесли целую гору, возле стола поставили корзину для мусора, и мы налегли на устриц, запивая их огромным количеством пива».

Нетрудно представить себе вероятную методику Даллеса. Как офицер-агентурист, Даллес собирал и систематизировал информацию, полученную от промышленных гигантов и технологов передовых аэрокосмической и электронной отраслей.

Даллес не был одиночкой. Другие ведущие эксперты по национальной безопасности также понимали, какие перспективы сулит новая техника. В 1955 г. генерал ВВС и герой Второй мировой войны Джеймс Х. Дулитл, работавший по заданию президента Эйзенхауэра, возглавил небольшую группу по подготовке конфиденциального отчета об американских разведывательных возможностях.

Потребовалось всего восемь недель на подготовку 62 страниц отчета, в заключении которого звучала тревога:

«Годная к использованию разведывательная информация, которую мы получаем, все еще далека от наших потребностей… [Поэтому] США должны [использовать] каждое возможное научно-техническое средство для решения задач разведки … Мы должны создать эффективный шпионаж со своей контрразведкой и должны учиться ниспровергать, срывать и уничтожить наших врагов более умными, более искушенными и более эффективными методами, чем те, которые используются против нас».

Трудно сказать, самостоятельно или с помощью выдающихся ученых Дулитл осознал, что будущее разведки – за техникой и что именно она способна преобразить агентурный шпионаж. Стратегия развития разведки отныне была связана с развертыванием масштабных технических программ. В 1950-е гг. появились спутниковая фотография, самолеты-шпионы, радиоперехват, и в последующие десятилетия именно в развитие этих направлений разведка вкладывала огромные средства. Началось все с программы «Корона», в рамках которой была создана серия разведывательных спутников и которая являлась частью еще более масштабной программы «Глобальные технологии» (Big Technology). Это была долгосрочная программа с огромным бюджетом.

Первый фотоспутник «Корона», созданный в рамках программы и задуманный в 1946 г. корпорацией Rand, был запущен 28 февраля 1959 г. Первый полет потерпел неудачу, как и последующие одиннадцать попыток. Успешным стал тринадцатый испытательный запуск низкоорбитального спутника с полезным грузом. Затем 18 августа 1960 г. четырнадцатый испытательный запуск «Короны» позволил сфотографировать из космоса различные территории СССР, а на следующий день над Тихим океаном был успешно сброшен контейнер с фотопленками, который подобрал самолет.

В этом контейнере было 1000 метров отснятых пленок, на которых было запечатлено более 2,5 млн квадратных километров территории Советского Союза, что обеспечило сотрудникам разведки первое знакомство с обширными удаленными областями СССР. Без сомнений, американская разведка резко изменилась еще в августе 1949 г., когда СССР впервые испытал ядерное оружие. Тогда аналитики разведки, как инженеры-горняки, рылись в президентском архиве Герберта Гувера в Стэнфордском университете, разыскивая карту Уральского горного хребта, где произошел взрыв. Теперь же, со спутниковыми изображениями, аналитики имели реальные картины интересующих их мест.

Как и программа «Глобальные технологии» с ее огромными бюджетами, выделенными на разработку спутников и самолетов, классический шпионаж также активно развивался. Программа «Глобальные технологии» привлекала ученых, вдохновляя их на творческий поиск, и подталкивала инженеров к достижению новых высот. Спутники рассматривались как системы, менее непредсказуемые и подверженные опасности, чем традиционные средства слежения. Кроме того, такой технический арсенал не затрагивал этические, моральные и дипломатические правила, связанные с агентурным шпионажем.

Спутник невозможно было арестовать в подъезде жилого дома, он не мог стать поводом для международного инцидента. Спутники не могли совершить предательство, не требовали гарантий и лести. Более того, если спутники делали фотографии, стоившие миллиарды долларов, то за них не нужно было платить каким-то жадным иностранцам. Да, спутники могли сломаться, но они не прекращали свою работу из-за страха или депрессии. Они не нарушали территориальную целостность Советского Союза, тогда как фотографирование охраняемых объектов человеком могло привести к его гибели. Пока спутники с заряженными фотокассетами и новыми батареями кружили в безоблачном небе, они давали недостижимый другими средствами результат – информацию, которая не приводила к политическим конфликтам.

Однако и здесь были ограничения. Спутник мог сфотографировать ракеты, базирующиеся в отдаленных областях, но мощные фотообъективы не могли предугадать намерения советского руководства. Такие же картины видели в свои перископы американские субмарины в Северодвинской морской базе, но они не могли проникнуть в государственные лаборатории в Москве и Ленинграде, чтобы сделать фотографии будущих систем вооружений, появлявшихся в черновиках и рисунках конструкторов. И при этом невозможно было заглянуть в умы членов Политбюро или увидеть сложную междоусобную борьбу за кремлевское лидерство. Только агент в Кремле мог это сделать.

Как ни раскладывай фотографии, они не показывают полной картины. После первых успехов разведывательных спутников американское руководство крайне нуждалось в информации о планах советских лидеров. Особенно актуально это было в 1960 г. в период выборов американского президента.

Кандидат от демократов Джон Кеннеди обвинил республиканцев в недостаточном внимании к национальной безопасности. Демократы спрашивали, как могла республиканская администрация допустить отставание США в этой важнейшей сфере? В свете неточных прогнозов Пентагона и жестких заявлений советского лидера Никиты Хрущева эта проблема беспокоила американских избирателей. Эйзенхауэр строил свою умеренную политику в отношении Советского Союза в том числе и на основе информации, полученной с помощью самолетов-шпионов U-2. Но, к сожалению, эта секретная информация не могла стать достоянием широкой общественности. Фотографии могли бы опровергнуть утверждения о слабости республиканцев в обеспечении национальной безопасности, но без доказательств их позиция была очень уязвимой. Национальный разведывательный отчет о советских ракетах показал, что технически и количественно Америка отстает от СССР, и в национальном словаре появился термин «ракетное отставание».

Американская же общественность слышала хвастливые заявления Хрущева и аргументы Кеннеди против республиканцев. Два года спустя разведка с помощью Пеньковского сопоставила его информацию с фотографиями, полученными от спутников, и официальная оценка советской военной мощи была пересмотрена в течение президентского срока Кеннеди.

Намерения и планы СССР узнать было крайне затруднительно. Тоталитарное государство централизованно контролировало СМИ и своих граждан. Внутри Советского Союза даже дорожные карты и железнодорожные расписания обычно содержали неточности. И наоборот, в любом издании The New York Times, The Washington Post или The Wall Street Journal СССР находил больше подтверждений своим предположениям о действиях американского руководства, чем американская разведка – о событиях в Советском Союзе. Это были отчеты о деятельности сельскохозяйственной отрасли, курсы акций, экономическая статистика и множество других данных, широко доступных в Соединенных Штатах, аналоги которых в СССР считались государственной тайной или преднамеренно искажались.

«Железный занавес» был прозрачным только с одной стороны. Советское руководство могло смотреть сквозь него, но американские лидеры, отчаянно нуждавшиеся в информации об СССР, оставались в неведении. В разгар холодной войны планы кремлевских лидеров были неизвестны Америке. Советские чиновники на Мавзолее Ленина на Красной площади в первомайский праздник в сочетании с плохого качества фотоснимками, сделанными военными атташе, которым удавалось присутствовать на советском параде военной техники, становились объектами глубокого анализа западных разведок. Последние не считали подобные фотоснимки слишком тривиальными для исследования. Практики-профессионалы, которые изучали их, назывались «кремленологами».

Однако в стенах ЦРУ постепенно росла прежде немногочисленная плеяда офицеров, утверждавших, что шпионаж нового типа, основанный на современной оперативной технике, можно применять на улицах Москвы так же, как и в космосе. Эти офицеры, по собственному опыту знавшие советскую тактику контрразведки внутри «железного занавеса», могли бы использовать свои знания для противодействия неуязвимому КГБ. Они считали, что если новые методы шпионажа объединить со всеми существующими к тому моменту техническими наработками, то можно эффективно бороться со слежкой в Москве. Это новое поколение офицеров-агентуристов нашло союзника в энергичном Сеймуре Расселе, руководителе TSD с его инженерами и учеными.

Глава 5

Дело за инженерами

Война больше не рыцарский подвиг, а подрывная деятельность, и эта деятельность имеет свой собственный, специальный арсенал инструментов и оружия. Только [Директорат] исследований и развития способен создать такой арсенал…

Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 329; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!