Особенности а-тлоостеопластикн нижней челюсти у детей

1 Целесообразно применять трансплантаты из всей нижнечелюстной кости трупа, так как при этом аллокость попадает в при вычную для нее среду, сложившуюся в фило- и онтогенезе

2 Для замещения изолированных дефектов тела или ветви нижней челюсти, особенно у детей до 10 летнего возраста, трансплантаты необходимо моделировать (из-за несоответствия размеров нижней челюсти ребенка и взрослого донора) Однако моделирование трансплантата приводит к нарушению его структуры- обнажается губчатая кость, что увеличивает иммунную активность трансплантата в ранние сроки, аллокость становится многослойной,

317

механически непрочной Поэтому моделированные трансплантаты из нижней челюсти рано резорбируются, особенно в области мыщелковых отростков, в результате чего формируется неполноценный регенерат

В силу этих особенностей расширяются показания к применению трансплантатов не из нижней челюсти с учетом биологических и физико-химических свойств пересаживаемой кости Таким материалом являются кортикальные аллотранспланта-ты, полученные из большеберцовой кости донора Они способны обеспечить прочную механическую фиксацию, иммуно-логически наименее активны, однотипны по структуре и приспособлены к высокой функциональной нагрузке В связи с этим, независимо от возраста ребенка, для замещения изолированных дефектов ветви нижней челюсти (при сохранении угла хотя бы частично) или дефектов тела челюсти (при наличии угла и подбородочного отдела) желательно использовать кор тикальные аллотрансплантаты

|

|

|

3 Обязательным условием операции у детей является создание положения гипер-коррекции нижней челюсти с оперируемой стороны, степень которой тем больше, чем меньше возраст больного

4 Первичной костной пластике всегда предшествует оперативное вмешательство, исходом которого является образование того или иного дефекта нижней челюсти Рану ушивают со стороны полости рта и под-нижнечелюстной области двумя рядами швов, а затем разобщают полость рта и ложе трансплантата

5 Перед II этапом операции (костной пластикой) полностью сменяют хирургический инструментарий, а хирурги меняют перчатки Прежде чем приступить ко II этапу операции, фрагментам нижней челюсти обеспечивают правильное анатомическое взаимоотношение с помощью имеющихся внутри- или внеротовых аппаратов Это позволяет окончательно определить размеры дефекта

6 Укладку трансплантата, смоделированного по форме и размеру дефекта, в костное ложе и его фиксацию осуществляют еле дующим образом" на сохранившихся фраг ментах нижней челюсти иссекают костную пластинку на участке не менее чем 1 0х1 Осм для создания воспринимающего костного ложа Аналогичные площадки создают и на концах трансплантата в период его подготовки Аутокость помещают в вое принимающее ложе, в большинстве слу

|

|

|

Ю. И. Вернадский. Травматология и восстановительная хирургия

чаев «внакладку», и фиксируют в положении гиперкоррекции костным швом проволокой из нержавеющей стали или полиамидной нитью.

Рану орошают раствором антибиотиков и послойно ушивают не менее чем 2-3 рядами швов. В полости раны оставляют на сутки резиновый дренаж.

7. При применении внутрчротовых аппаратов окончательную фиксацию нижней челюсти осуществляют через 12-24 ч после операции (во избежание появления рвоты в посленаркозном периоде).

8. Отсроченную костную пластику (по поводу дефектов, образовавшихся ранее) проводят так же, как и первичную пластику, однако из-за рубцевания мягких тканей и склерозирования концов сохранившихся фрагментов нижней челюсти, а также смещения их при отсутствии ор-тодонтического лечения она имеет некоторые особенности: тщательно создают мягкотканное и костное ложе — иссекают мягкотканные рубцы, а после обнажения сохранившихся фрагментов нижней челюсти тщательно отпрепаро-вывают их и освежают склерозирован-ные концы кости.

|

|

|

9. Так как при наличии старого дефекта функция остеогенеза ослаблена, то для его замещения следует использовать биологически активные трансплантаты, консервированные глубоким замораживанием.

10. Для сокращения продолжительности операции у ребенка один из ассистентов на отдельном столе подготавливает трансплантат.

11. Наружную повязку меняют ежедневно. Швы снимают на 7-8-й день.

12. В послеоперационном периоде после приема пищи, который больные осуществляют самостоятельно, рекомендуется гигиенический уход за полостью рта. Показаниями к удалению межчелюстного скрепления и фиксирующих аппаратов служит полное заживление раны мягких тканей, отсутствие подвижности фрагментов нижней челюсти, а также наличие рентгенологических признаков плотного спаяния трансплантата с костным ложем.

При отсутствии осложнений в послеоперационном периоде в зависимости от возраста ребенка, вида дефекта, способа пластики, вида пластического материала, площади соприкосновения трансплантата с костным ложем межчелюстное скрепление можно снимать спустя 3-6 недель после операции.

|

|

|

Фиксирующие аппараты (назубные) снимают через 2-3 дня после удаления межчелюстных лигатур. После снятия фиксирующих аппаратов и нормализации состояния слизистой оболочки полости рта применяют шину Ванкевич или ее модификации.

13. После выписки из клиники все дети должны находиться под диспансерным наблюдением хирурга и ортодонта для контроля за общим состоянием и профилактики деформаций челюстей. Для этого клини-ко-рентгенологический контроль за состоянием ребенка осуществляют каждые 3 месяца, а спустя 1 год после операции -каждые 6-12 месяцев, до окончания роста костей лица.

14. Больные должны носить шину М. М. Ванкевич или ее модификации в течение одного месяца (при наличии осложнений — до одного года), а затем специально изготовленные для верхней челюсти расширяющие пластинки с вестибулярной П-образной дугой и пелотом, упирающимся в здоровую часть нижней челюсти для коррекции формы и величины верхней челюсти и удержания нижней челюсти в правильном положении. Протезируют дефекты зубных рядов и создают физиологическую нагрузку через 6-12 месяцев после операции (при наличии клинико-рентгенологической картины перестройки костного аллотрансплантата). Костно-пластические операции можно проводить у детей любого возраста.

Для положительного исхода пластики большое значение имеют правильная предоперационная подготовка больного, соблюдение техники оперативного вмешательства, рациональные методы фиксации фрагментов нижней челюсти в послеоперационном периоде, комплексное диспансерное наблюдение до момента образования регенерата на месте дефекта и изготовление окончательного протеза. Экспериментальными исследованиями установлено, что активное состояние всех морфологических структур воспринимающего ложа определяет биологическую подготовленность его тканей к активному участию в репаративном остеогене-зе. При этом наиболее благоприятные условия для последующей регенерации кости в области воспринимающего ложа отмечаются в период от 2 до 3 недель после нанесения повреждения и формирования ложа, когда область костного изъяна заполняется интенсивно вас-куляризованными грануляциями, а на поверхности спилов кости возникают остеобласти-ческие пролифераты и остеоидно-костные структуры (А. А. Лимберг, 1975).

Глава 20. Дефекты нижней челюсти

319

| юблица 14 Шины и аппараты, применяющиеся при остеопластнке нижней челюсти (Ю.И.Бернадскнй, 1985-1998) | |||

| Локализация дефекта нижней челюсти | Состояние зубов на фрагментах челюсти | Фиксирующие приспособления | |

| шины | аппараты | ||

| Дефект в области подбо | Достаточное количество | В. К. Пелипася; назубные алю | I вариант аппарата А. И. Бе- |

| родочного отдела | устойчивых зубов на | миниевые, паяные и др. | тельмана |

| обоих фрагментах | |||

| Тоже | Наличие устойчивых | М. М. Ванкевич; А. И. Степанова | Внеротовые накостные аппа |

| зубов только на одном | раты (В. Ф. Рудько, | ||

| из фрагментов | А М. Збаржа, В. П. Панчохи, | ||

| Ю. И. Вернадского и т. д.) | |||

| Тоже | Отсутствие зубов на | Накостные пластинки | Внеротовые накостные аппа |

| обоих из фрагментов | Б. Л. Павлова | раты; II вариант аппарата | |

| А. И. Бетельмана | |||

| Дефект всего тела челюс | То же или сетчатый титановый | Тоже | |

| ти с сохранением ее | имплантат-желобА. И. Неробе- | ||

| ветвей | ева и соавт. | ||

| Дефект одной ветви | Достаточное количество | - | 1 вариант аппарата А. И. Бе- |

| челюсти | устойчивых зубов на | тельмана | |

| оставшемся фрагменте | |||

| челюсти | |||

| Тоже | Отсутствие зубов | М. М. Ванкевич | - |

| Два дефекта челюсти (в | Наличие или отсутствие | М. М. Ванкевич-К. С. Ядровой; | Внеротовые накостные аппа |

| его боковых отделах) | зубов на срединном | накостные пластинки | раты |

| фрагменте | Б. Л, Павлова | ||

| Дефекты любой локали | Наличие или отсутствие | Титановые мини-пластинки | - |

| зации | зубов не имеет значе | системы O.Leibinger-H.Resch, | |

| ния | O.Leibinger-M.Fannand, или | ||

| фирм: W.Lorenz-Martin, | |||

| Tifamed, Aesculap, Luhr и др. | |||

Аутоостеопластика нижней челюсти

Методы аутоостеопластики широко разработаны и часто применяются, так как не требуют специальных холодильных и вакуумных установок и дают хорошие результаты.

Обязательным условием аутоостеопластики является прочность фиксации отломков челюсти по отношению друг к другу и в месте соединения их с трансплантатом.

Существующие способы фиксации отломков челюсти можно разделить на Две группы:

1. Внутриротовые:

а) назубные;

б) назубно-десневые;

в) накостные.

Рис. 264. Шина-аппарат М, М. Ванкевич.

2. Виеротовые:

а) накостные с наружными приспособлениями для фиксации;

б) накостные без выступающих наружу приспособлений;

в) внутрикостные.

В зависимости от характера материала,из которого изготавливают фиксирующие приспособления, их делят на металлические, пластмассовые и комбинированные.

При выборе одного из этих фиксирующих приспособлений необходимо учитывать:

1) топографию дефекта нижней челюсти;

2) состояние зубов на оставшихся фрагментах челюсти;

3) состояние зубов-антагонистов на верхней челюсти;

4) степень тугоподвижности фрагментов челюсти.

Если на верхней челюсти сохранились зубы, то при выборе конструкции фиксирующего приспособления можно пользоваться данными табл.14.

Шина М. М. Ванкевич (рис. 264) является на-зубно-десневой, т. е. съемной пластмассовой конструкцией. Шина имеет опускающиеся книзу опорные плоскости-пелоты, удерживающие фрагменты нижней челюсти в необходимом по-

| 320 |

Ю И Вернадский Травматология и восстановительная хирургия

Рис 265 Аппарат М М Ванкевич-А. И Степанова

ложении Если они тугоподвижны и смещены рубцами, можно репонировать их путем постепенного наслоения быстротвердеющей пластмассы, стенса или черной гуттаперчи

При сохранности только ветвей челюсти с короткими беззубыми участками тела вместо на клонных плоскостей изготавливаются опорные валики с открытыми кзади седловидными по верхностями, которые удерживают остатки че люсти от смещения вперед и внутрь

А И Степанов предложил устранить некого рые недостатки шины М М Ванкевич (громоэд кость, негигиеничность, возможность появле ния пролежней, покрытие больших зон неба, зубов и десен пластмассой) путем уменьшения площади ее базиса, заменив его бюгелем (рис 265).

Следует помнить, что облегченный аппарат М М Ванкевич А. И Степанова плохо фиксиру ется на верхней челюсти при отсутствии на ней боковых зубов и, следовательно, не может на дежно удерживать фрагменты нижней челюсти в правильном положении

Изготовление шины (по рекомендации Я М Збаржа) из быстротвердеющей пластмас сы избавило хирурга от услуг зуботехническои лаборатории

Рис 266 АшыратА-И Бсгельмана

Применяя шину М М. Ванкевич или ее мо дификации, необходимо дополнительно фиксировать нижнюю челюсть стандартной или индивидуальной жесткой подбородочной пращой, укрепляемой на головной шапочке

Через 3 недели после операции можно осторожно извлечь изо рта шину, произвести контрольный осмотр слизистой оболочки полости рта, уменьшить объем плоскостей и базиса (если есть пролежни) и водворить аппарат на место Через 25-30 дней после операции больному разрешают самостоятельно извлекать шину и подвергать ее гигиенической обработке Общая продолжительность ношения шины зависит от протяженности дефекта, после половинного вычленения челюсти она составляет 5 месяцев

Аппарат А И Бетельмана (рис 266) является модификацией некоторых назубных металлических аппаратов.

При отсутствии зубов на фрагменте нижней челюсти можно применить II вариант аппарата А И. Бетельмана, в котором нижняя коронковая шина заменена пластмассовым пелотом (как у шины М М Ванкевич), укрепляемым на зубах верхней челюсти при помощи вышеупомянутых втулок и замка

Техника аутоостеопластики

Наиболее целесообразно выполнять операцию двумя бригадами хирургов (по 2-3 человека в каждой) При этом одна бригада готовит воспринимающее ложе, а вторая берет трансплантат, например, из ребра или гребня подвздошной кости, после чего ушивает рану в этом участке

От правильности формирования воспринимающего ложа, в которое будет помещен трансплантат, во многом зависит успех всего хирургического вмешательства Правильное формирование воспринимающего ложа подразумевает отсутствие омертвевших и Рубцовых тканей в области дефекта, склерозированной костной ткани на концах отломков, инородных тел и ноли чие достаточного количества хорошо кровоснаб-жаемых тканей для покрытия костного трансплантата. Кроме того, воспринимающее ложе должно быть изолировано от полости рта, если резекция и остеопластика челюсти производятся од-номоментно Для этого накладывают один ряд кетгутовых швов на слизистую оболочку полости рта и минимум еще один ряд — на подслизи-стые мягкие ткани

Фрагменты челюсти фиксируют в правильном положении и сантиметровой линейкой определяют размеры дефекта, их сообщают второй бригаде, которая к этому времени должна подойти к кости на донорском участке.

Выбирать костный аутопластическии материал нужно исходя из размеров и формы дефекта, подлежащего ликвидации Проведенное в нашей

Глава 20. Дефекты нижней челюсти

321

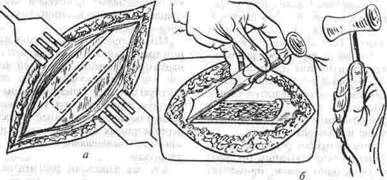

Рис. 267. Схема резекции расщепленного ребра по Ю. И. Вернадскому:

а - ребро обнажено, по линиям пунктира рассечена (циркулярной пилой) наружная окружающая пластинка- б желобоватым долотом удалена наружная, окружающая ребро пластинка вместе с частью губчатой кости.

клинике экспериментальное изучение прочностных характеристик костных аутотрансплантатов (О. С, Воловар, 1998) показало, что наиболее прочной костью является ключица (так как у нее больше выражена кортикальная часть и мало губчатого вещества), затем - тело нижней челюсти и ее мыщелковый отросток, височная, теменная кости, гребень подвздошной кости и ребро. Ключица - хороший механический каркас, но она в меньшей мере выполняет роль регенера

тора и стимулятора остеогенеза. Кости же со слабо выраженной кортикальной частью, но хорошо выраженной спонгиозной имеют более высокий потенциал остеогенной активности за счет большего количества коетно-мозговых клеток в спонгиозе. Учет этих обстоятельств с 1996 г. позволил нам улучшить результаты остеопластики нижней челюсти и артропластики ВНЧС. Этому же способствует и использование реографичес-кой и теплометрической методик предопераци-

Рис. 268. Схема резекции расщепленного ребра по М. В. Костылеву:

а - рассечение наружной, окружающей ребро пластинки с помощью остеотома М. В. Костылева; б - удаление наружной

окружающей пластинки желобоватым долотом. , • "-гужчии

| 322 |

Ю И Вернадский Травматология и восстановительная хирургия

онного обследования челюстно-лицевой области для выбора оптимального плана подготовки больных к операциям с помощью фармпрепара-тов, лазерного облучения, магнитотерапии (И. Ю. Гарляускайте, Н.А.Довбыш, 1998).

При дефекте в области подбородка рекомендуется применять трансплантат из гребня подвздошной кости, который по толщине подходит больше (особенно если он расщеплен), чем реберный трансплантат.

Для пластики в области дефекта тела челюсти или ее ветви лучше использовать ребро.

Опуская описание методики резекции ребра, известной читателю по существующим руководствам, отметим лишь один прием, применяемый нами в этом случае (рис. 267). После надсе-чения надкостницы циркулярной пилой рассекаем компактную кость наружной поверхности ребра на концах намечаемого трансплантата, а также в области его верхнего и нижнего краев. После этого, пользуясь прямым или желобова-тым распатором либо остеотомом М. В. Костыле-ва (рис. 268), отщепляем очерченный пилой костный участок. Костная пластинка по верхнему и нижнему краям ребра рассекается, для того чтобы уровень (слой) расщепления ребра был одинаковым и ровным.

Фиксация трансплантата в области воспринимающего ложа детально разработана в эксперименте и клинике Б. Д. Кабаковым. Основываясь на том, что при остеосинтезе по поводу переломов нижней челюсти костная мозоль в первую очередь образуется на внутренней поверхности концов отломков и в последующем именно здесь все время остается более выраженной, Б. Д. Кабаков испытал в эксперименте 3 основных варианта укладки трансплантата:

а) укладка одного трансплантата внакладку на наружную поверхность концов отломков;

б) укладка одного трансплантата внакладку на внутреннюю поверхность концов отломков или сочетание ее с введением кусочков кости между отломками челюсти;

в) использование двух трансплантатов (один — внакладку на наружную поверхность концов отломков, другой - на внутреннюю, а между ними - в ряде случаев отдельные кусочки кости). В средней трети длины трансплантаты сближались и фиксировались кетгутом к металлическому стержню или спице, с помощью которых закреплялись отломки челюсти. Как показали данные экспериментальных исследований и клинических наблюдений, наиболее целесообразно использовать одиночный трансплантат, который накладывают на внутреннюю поверхность концов отломков в непосредственной близости к мышцам дна полости рта (в пре

делах тела нижней челюсти), где более выражены репаративные процессы и быстрее идет консолидация концов костного саженца с фрагментами челюсти.

Можно применять и третий вариант фиксации трансплантата: один саженец укладывают на наружную поверхность нижней челюсти, а другой — на внутреннюю и между ними помещают костную щебенку. Однако и в этом варианте главную роль играет саженец, укладываемый по внутренней поверхности нижней челюсти. Первый из перечисленных вариантов укладки обеспечивает наименее благоприятное течение репаративных процессов.

Касаясь фиксации фрагментов челюсти при остеопластике у детей, следует отметить, что накостные внеротовые аппараты (В. Ф. Рудько, Я. М. Збаржа и др.) можно применять только по строгим показаниям, а именно — при обширных дефектах тела челюсти, когда на оставшихся фрагментах нет зубов или число их недостаточное, чтобы наложить назубную или назуб-но-десневую шину. Дело в том, что накостные зажимы быстро вызывают вдавление и резорбцию еще некальцифицированной костной пластинки челюсти, расшатываются и перестают выполнять свою фиксирующую роль, а иногда еще и ведут к повреждению зубных зачатков.

Послеоперационное лечение больного должно включать мероприятия, направленные на профилактику различного рода осложнений (гематома, пневмония, перитонит, остеомиелит, отторжение саженца и т. п.).

Для предупреждения образования гематомы в области лица в ране оставляют на 24-72 ч выпускник из перчаточной резины; накладывают слегка давящую повязку, а сверху - пузырь со льдом в течение 3-4 дней по 30 мин через каждый час. Если, несмотря на все принятые меры, гематома возникла, распускают 3-4 шва, вводят бранши анатомического пинцета или кровоостанавливающего зажима между краями раны и «выпускают» сгустки крови. Операционной ране обеспечивают покой на месте взятия саженца и в области замещаемого дефекта челюсти.

После резекции ребра накладывают тугую широкую циркулярную повязку, укрепляемую бинтованием через надплечье.

Если резецирован кусочек гребня подвздошной кости, повязка должна быть фиксирована турами бинта через промежность.

Нужно также устранить болевые ощущения в области резецированного ребра во время дыхания, так как боль может привести к ограничению вентиляции легких, а это, в свою очередь,-к гипостатической пневмонии. С этой целью назначают внутрь анальгетики либо применяют (при сильной боли) 1-2 раза в сутки аналгези-рующую блокаду.

Глава 20 Дефекты нижней челюсти

323

Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 304; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!