Исследование стратегий внешнеэкономической деятельности крупнейших мировых нефтедобывающих компаний

Стратегия организации является фундаментом ее успешного функционирования. Исследование стратегии бизнеса является достаточно молодым направлением, сформировавшимся в рамках управленческой науки.

Существует множество подходов к определению стратегии компании как таковой, но наиболее известными среди них являются следующие:

1) Г. Минцберг полагает, что стратегия связана с областью планирования и в большей степени относится к проектному менеджменту организации и стратегическому планированию[3; с. 78];

2) И. Ансофф полагает, что стратегия, несмотря на то, что теснейшим образом связана со стратегическим планированием, не является элементом только этой науки, а относится к любой управленческой деятельности. Соответственно, появляется финансовая стратегия в рамках финансового менеджмента, бизнес-стратегия в аспекте целого ряда наук о бизнесе, инновационная стратегия в аспекте инновационного менеджмента и т.д.[4; с. 38];

3) Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. понимают под стратегией такой план управления компанией, который ведет к укреплению ее позиций на рынке[5; с. 131];

4) М. Портер рассматривает стратегию в аспекте конкурентного анализа и понимает под стратегией набор определенных действий, которые ведут к особой позиции предприятия на рынке[6; с. 120];

5) О.С. Виханский определяет стратегию как долгосрочное направление развития компании, касающееся качественных и количественных сторон управления компанией, ее внутренней и внешней среды, и приводящее компанию к целям.[7; с. 121]

|

|

|

Автор данного исследования при определении стратегии склоняется к точке зрения О.С. Виханского, который дает наиболее полное определение стратегии и подразумевает, что стратегия относится ко всем сторонам деятельности предприятия.

Одной из таких сторон деятельности компании является внешнеэкономическая деятельность, под которой понимается совокупность всех функций компании (организационной, технической, хозяйственной, коммерческой, финансовой и других), направленных на мировой рынок. В основе внешнеэкономической деятельности компании лежит внешнеэкономическая стратегия.

Стратегия внешнеэкономической деятельности (или внешнеэкономическая стратегия) может быть в числе ключевых (фундаментальных) стратегий организации или относится к вспомогательным стратегиям. Для транснациональных корпораций, к которым относится большинство вертикально-интегрированных компаний, внешнеэкономическая стратегия является ключевой, так как эти компании ориентированы на мировые рынки, производственные, а также торговые цепи этих компаний расположены по всему миру и элементы структуры управления этими компаниями географически децентрализованы. Для небольших компаний, занятых, например в области торговли и производства товаров народного потребления, внешнеэкономическая стратегия может относиться к вспомогательным стратегиям. Таким образом, закрепление за стратегией внешнеэкономической деятельности вспомогательной или ключевой роли в деятельности компании зависит от особенностей самой компании.

|

|

|

Основные задачи внешнеэкономической стратегии любого предприятия включают в себя следующие положения:

1) Формирование направлений деятельности компании, связанных с мировым рынком;

2) Определение роли каждого элемента организационной структуры, который отвечает за реализацию внешнеэкономической стратегии или связан с реализацией данной стратегии косвенным образом;

3) Распределение ресурсов между подразделениями, косвенно или прямо занятых в реализации внешнеэкономической стратегии.[8; с. 123]

Составные части стратегии внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих компаний ничем не отличаются от элементов стратегии внешнеэкономической деятельности других компаний и включают в себя:

1) Сфера деятельности компании, характеристиками которой являются миссия и цели нефтедобывающего предприятия. Например, миссия ПАО «Лукойл» согласуется не только со стратегией внешнеэкономической деятельности, но и с современными тенденциями глобализации. Миссия ПАО «Лукойл» заключается в обращении энергии природных ресурсов на благо человечества и ответственный подход к разработке полезных ископаемых[9; с. 25];

|

|

|

2) Корпоративные задачи компании. Перед любой нефтедобывающей компанией в рамках стратегии реализации внешнеэкономической деятельности стоят конкретные задачи (например, расширение присутствия в странах, где ведется добыча нефти);

3) Создание стратегических единиц, ориентированных на развитие внешнеэкономической деятельности;

4) Распределение ресурсов между организационными элементами компании;

5) Создание конкурентных преимуществ для компании на рынке;

6) Оптимизация использования ресурсов.

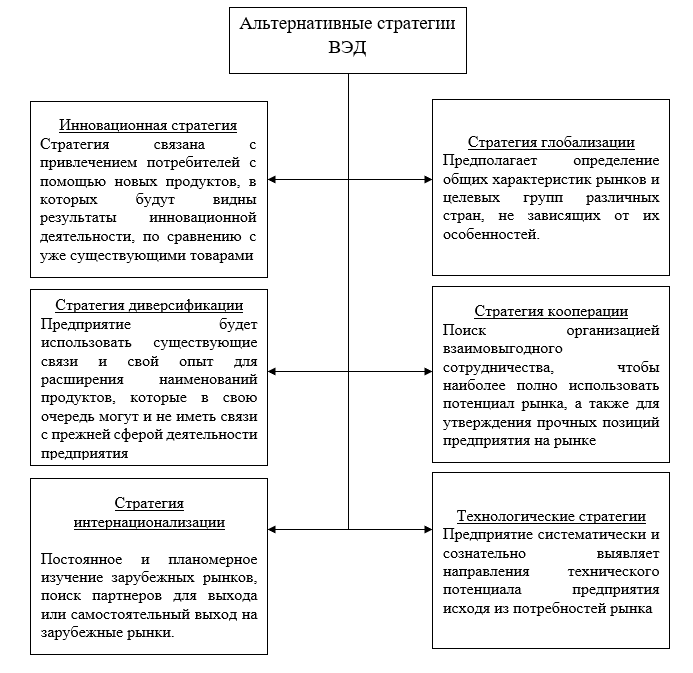

В рамках внешнеэкономической стратегии возможно создание альтернативных стратегий (Рисунок 1).

Рисунок 1. Альтернативные стратегии в рамках стратегии внешнеэкономической деятельности[9; с. 25]

Таким образом, как следует из Рисунка 1, стратегия внешнеэкономической деятельности для нефтедобывающей компании предполагает использование альтернативных стратегий.

|

|

|

Как отмечает Н.Н. Пусенкова, современная нефтедобывающая компания не может обходится без использования стратегии интернационализации, диверсификации, индустриализации (технологических стратегий) и инновационных стратегий в своей деятельности.[10; с. 112]

Все нефтедобывающие компании начинают свою деятельность как национальные компании, которые ведут разработку нефтяных ресурсов в своей стране, а потом становятся вертикально-интегрированными компаниями и выходят за пределы национальной экономики. Вертикальная интеграция делает бизнес нефтедобывающих компаний более эффективным, так как значительно сокращаются трансакционные издержки. Вертикальную интеграцию можно также рассматривать как обязательную часть внешнеэкономической стратегии современной нефтедобывающей компании.

В основе как вышеприведенных стратегий внешнеэкономической деятельности нефтедобывающей компании, так и стратегии внешнеэкономической деятельности самой по себе, могут лежать общие стратегии (Рисунок 2).

Рисунок 2. Общие типы стратегий нефтедобывающей компании[9; с. 25]

Стратегия роста мировой нефтедобывающей компании предполагает диверсификацию, создание международных стратегических альянсов и инновационное развитие.

Стратегия стабилизации может быть реализована посредством оптимизации расходов, адаптации к условиям внешней среды, сохранению кадрового и научного-потенциала.

Стратегия сокращения связана с различными видами санаций.

Соответственно, внешнеэкономическая стратегия мировых нефтедобывающих компаний может иметь большое количество сценариев реализации (альтернативных вариантов стратегии), которые в свою очередь относятся к одному из общих типов стратегий (рост, стабилизация или сокращение).

На мировой рынок нефти большое влияние оказывает деятельность транснациональных нефтедобывающих компаний, часть из которых связана с США.

Стратегия внешнеэкономической деятельности американских нефтедобывающих компаний отличается от стратегии внешнеэкономической деятельности компаний из других стран, так как вектор развития транснациональных нефтяных компаний США тесно связан с внешнеполитической линией США.

Процессы региональной интеграции США в последнее время носят очевидный характер укрепления корпоративной власти над государственными институтами, и корпорации готовы подавать в суды на суверенные государства из-за потери прогнозируемой прибыли. Транснациональные нефтяные корпорации не просто вторгаются в сферу внутренней политики, но делают ее подотчетной своим экономическим интересам. Это ни в коем случае не противоречит тому, что транснациональные корпорации США ориентированы на геополитическую стратегию. Геополитическая стратегия соответствует интересам политического истеблишмента, но не обязательно должна соответствовать интересам простых американцев (тем более при современном уровне развития связей с общественностью и политических технологий, чтобы из вреда сделать пользу и наоборот). Именно поэтому опасность представляет сращивание корпоративных и государственных интересов, которое может приобретать совершенно разные формы, но в итоге вести к еще большему социальному расслоению населения, коррупции, росту теневого сектора, эксплуатации экономик развивающихся стран.

В исследовании, посвященном стратегии поведения транснациональных нефтедобывающих компаний США в современном мире было отмечено, что большинство американских нефтедобывающих компаний расширяют сферу своего влияния за счет стратегии интернационализации и региональной интеграции, также, как и за счет глобализации снижают издержки для реализации такой стратегии.[10; с. 126]

На Рисунке 3 показаны результаты опроса, проведенного среди топ-менеджмента крупнейших американских нефтедобывающих в рамках определения стратегии внешнеэкономической деятельности.

Рисунок 3.Результаты опроса топ-менеджмента американских нефтедобывающих компаний, проведенного в 2016 г. относительно внешнеэкономической стратегии в 2018 г. [11; с. 29]

Результаты опроса 2016 г. среди ключевых фигур транснациональных нефтедобывающих компаний США, показало намерение 70% респондентов достигнуть больше 50% продаж за пределами родной страны транснациональной компании. При этом, что касается занятости населения, активов, проведения научных исследований и внешних инвестиций, то планы по этим направлениям кардинально отличаются от планов продаж. Фактически, транснациональные нефтедобывающие компании США нацелены на интернационализацию, на увеличение продаж посредством открытия новых рынков, но в плане размещения на этих рынках средств производства, реализации программ увеличения занятости и т.д. будут вести себя крайне осторожно.

На Рисунке 4 представленаобщаякартина по количеству крупнейших транснациональных корпораций по странам.

Рисунок 4. Количество крупнейших транснациональных корпораций по странам (данные 2017 г.)[12; с. 54]

Таким образом, большинство транснациональных компаний, если рассматривать по странам, находится в США.При этом большая часть из транснациональных компаний относится к сектору нефтедобычи. Конечно, абсолютное количество транснациональных компаний, материнские предприятия которых базируются в Европейском Союзе значительно больше, но только за счет того, что в состав ЕС входит 28 государств-членов, в каждом из которых есть находятся материнские компании транснациональных компаний. Поэтому лидерство по количеству крупнейших транснациональных компаний принадлежит США.

Как было сказано выше, деятельность нефтедобывающих компаний (особенно в США) связана с внешней политикой. При этом интернационализация как элемент внешнеэкономической стратегии нефтедобывающих компаний США зачастую имеет отношение к ближневосточному вектору американской внешней политики. Следует отметить, что современная российская и американская политика на Ближнем Востоке имеют и общие черты, так как обе страны борются за сохранение доминирующего влияния на регион, создают политические альянсы, ищут союзников, реализуют проекты в нефтяном бизнесе, открывают и осваивают новые месторождения нефти.

Страны БРИКС

По состоянию на конец 2015 г. запасы нефти составляют 240 млрд т. Как отмечают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА), избыток нефти на мировом рынке сохранится, поскольку рост спроса на нее замедляется, а страны ОПЕК продолжают добывать нефть в максимально возможных объемах. [15; с. 29] Большая часть мировых ресурсов нефти ныне сосредоточена в развивающихся странах. Еще в 1960-е гг. в связи с открытием и освоением крупных месторождений в странах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки (а также в СССР) наибольший объем запасов и добычи стал приходиться на эти регионы. Так, только на долю стран Ближнего Востока в конце 2015 г. приходилось более 47 % мировых запасов (доля стран ОПЕК – 71 %). [16; с. 37]

Даже на суммарную долю стран БРИКС, ЕС и НАФТА приходится менее 22 % мировых запасов нефти. При этом доля стран БРИКС за анализируемый нами период 1999–2015 гг. уменьшилась с 11 до 8 % (в том числе вследствие сокращения доли России с 9 до 6 %, при очень небольшом росте запасов в остальных странах данной группировки).

Таблица 1

Динамика группировок стран в мировой энергетике, %

| Группировка стран | 1999 г. | 2004 г. | 2006 г. | 2008 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2016 г. |

| Запасы нефти | |||||||

| НАФТА | 18,2 | 16,4 | 16 | 14,5 | 13,5 | 13,6 | 14 |

| ЕС | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |

| БРИКС | 10,9 | 10,1 | 9,9 | 9,4 | 8,7 | 8,4 | 8,3 |

| Добыча нефти | |||||||

| НАФТА | 18,3 | 16,9 | 16,1 | 15,4 | 16,1 | 17,5 | 20,9 |

| ЕС | 5,1 | 3,6 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,6 |

| БРИКС | 16 | 19,3 | 20,2 | 20,6 | 21,8 | 21,6 | 21,3 |

| Потребление нефти | |||||||

| НАФТА | 29,5 | 29 | 28,2 | 26,6 | 25,5 | 24,3 | 23,8 |

| ЕС | 20 | 18,5 | 18,3 | 17,6 | 16,3 | 14,8 | 13,9 |

| БРИКС | 15,8 | 18 | 18,8 | 20,1 | 22,1 | 23,5 | 25 |

В настоящее время самыми крупными запасам нефти в мире обладают Венесуэла, Саудовская Аравия, Канада, Иран, Ирак, Кувейт (Россия находится лишь на 7-й позиции – 6 % мировых запасов).

Доли стран ЕС И НАФТА в мировых запасах нефти также снижались. В странах НАФТА (где большая доля в запасах принадлежит Канаде – около 10 % мировых) это происходило на фоне роста добычи сланцевой нефти в США, производство которой существенно увеличилось в период с 2010 по 2015 г. Этому способствовало развитие технологий, позволивших снизить стоимость производства и улучшить эффективность добычи на крупнейших «сланцевых» месторождениях. Однако с конца 2015 г. сланцевая добыча уже начала снижаться по причине низких цен на нефть на мировом рынке и сокращения инвестиций. Иными словами, суммарные запасы нефти в странах БРИКС не слишком значительны (8 % мировых) даже по сравнению со странами НАФТА (14 %).

Следует далее охарактеризовать ситуацию с добычей этого важного энергоресурса. Мировыми лидерами по добыче на конец 2015 г. являлись Саудовская Аравия, США, Россия, Канада и Китай (опередивший Ирак, Иран и ОАЭ). Рассмотрим, как менялись позиции экономических группировок по добыче нефти. Доля стран ЕС всегда была небольшой (основные добывающие страны – Норвегия и Великобритания, причем обе за данный период сокращали объемы добычи) и уменьшилась с 1999 г. – с 5 до 1,6 %.

Доля стран НАФТА выросла до 20 % мировой добычи (при некотором снижении доли в середине 2000-х гг.). А вот суммарная доля стран БРИКС стабильно росла. Отмечен рост с 16 до 21 % за счет увеличения добычи в России (с 340 до 540 млн т, после ее сокращения в 1990-е гг.) и Китае (со 160 до 215 млн т). Стоит напомнить, что перед распадом СССР в России в 1987 г. был отмечен максимальный уровень добычи – почти 570 млн т, 1987 г., которого Россия так и не достигла – 540 млн т, 2015 г.).

При этом отметим, что США по добыче сырой нефти по-прежнему занимают 2-е место в мире (567,2 млн т, 2015 г.) вслед за Саудовской Аравией (568,5 млн т), а Россия находится на 3-м месте (540,7 млн т).

По потреблению нефти ситуация в мире несколько иная. Еще в 1999 г. на суммарную долю стран ЕС и НАФТА приходилась половина мирового потребления (ныне лишь 37 %). При этом происходило не только сокращение удельного веса стран этих экономических союзов в мировом потреблении нефти, но и снижены были объемы потребления (в ЕС – с 710 до 600 млн т; в НАФТА – с 1050 до 1036 млн т). За тот же отрезок времени потребление нефти в мире выросло менее чем в 1,5 раза, а вот в Китае – в 5 раз, в Индии – в 3,5 раза. И соответственно, доля БРИКС в мировом потреблении нефти увеличилась с 15 до 25 %.

Страны БРИКС находятся на индустриальной стадии развития. А в высокоразвитых странах мира (находящихся в основном уже на постиндустриальной стадии) в последние годы уделяется большое внимание энергосберегающим технологиям и развитию альтернативных источников получения энергии.

Запасы, добыча и потребление природного газа. По природному газу значительных изменений в удельном весе анализируемых группировок не отмечено.

Доля стран БРИКС в мировых запасах – около 20 % в 2015 г., что выше, чем в ЕС (0,7 %) и НАФТА (около 7 %). Непосредственно на долю России приходится 17 % мировых запасов газа. А вот в добыче природного газа ситуация иная – доля НАФТА (27 %, в том числе доля США – 20 % мирового показателя) превышает суммарный удельный вес государств БРИКС (около 22 %, в том числе доля России – 16 %).

А вот объемы добычи растут почти во всех регионах мира (только в ЕС было отмечено сокращение уровня добычи в 2 раза, страны региона в основном импортируют природный газ). По потреблению природного газа – ситуация похожая. Иными словами, суммарные запасы природного газа в странах БРИКС около 20 % мировых (примерно на том же уровне доля в мировой добыче и потреблении).

Показательна роль Китая в группе БРИКС. Нужно отметить, что Китай был наименее пострадавшей страной от кризиса 2008-2009 г. Страны азиатского региона в наименьшей степени пострадали из-за кризиса. Конечно, кризис отразился на падении фондовых индексов Японии и Южной Кореи, как странах в наибольшей степени интегрированный в мировую финансовую систему, однако крупнейшую экономику азиатского региона – китайскую, кризис 2008 г. практически не затронул. Это обусловлено тем, что китайская финансовая система, во-первых недостаточно развита, во-вторых, она в меньшей степени интегрирована в мировую финансовую систему. Крупнейшие финансовые потоки Китая управляются в основном на уровне государство, это обеспечило стабильность китайской финансовой системы в период кризиса. Необходимо также отметить разницу моделей потребительского поведения граждан американцев, европейцев и китайцев. Если в странах Запада потребительское поведение ориентировано на использование кредитного ресурса для получения благ, то модель поведения граждан Китая ориентирована большей частью на сбережение и накопление. В настоящее время модель потребительского поведения китайцев меняется, с каждым годом растет спрос на потребительские кредиты, однако экономическую политику Китая можно охарактеризовать не как стимулирование спроса, а как контролируемый рост. Уровень сбережений в Китаеявляется одним из самых высокий в мире. Государство, в свою очередь, было заинтересовано в этих накоплениях для активного кредитования реального производства. В результате расширение экспортного производства в КНР получало значительную внутреннюю финансовую базу.

Поэтому в экономическом плане Китай занимает первое место в группе БРИКС: у него самый высокий кредитный рейтинг и самая большая доля в общемировом ВВП, и это обеспечивает ему сильные позиции. По мере роста экономики КНР эта страна начала играть конструктивную лидерскую роль в группе БРИКС.

«Однако Китай не имеет четкого представления о выгодах, которые ему может принести членство в структуре БРИКС. Очевидно лишь то, чего он не может от этого получить, — безопасность в традиционном смысле и торговые преимущества. На долю Китая приходится 60% совокупного ВВП БРИКС, а в качестве альянса в сфере традиционной безопасности эта группа ему не нужна».[20; с. 44]

Будущее БРИКС во многом определят решения и возможности Китая. По замыслу председателя КНР, Китай рассматривает БРИКС в первую очередь как систему сотрудничества и инструмент повышения стабильности на международной арене. Экономическое преобладание КНР в группе отражается в объеме взносов каждой из стран в УВР: Китай вложит в этот пул 41 млрд долл., Бразилия, Россия и Индия — по 18 млрд, а ЮАР — 5 млрд.

Китай расценивает группу БРИКС как инструмент усиления дискурсивных возможностей развивающихся стран в рамках международной инфраструктуры развития, чего трудно добиться, действуя через МВФ и Всемирный банк. Кроме того, КНР надеется найти новый источник для вложения своих валютных резервов, альтернативный инвестициями в американские гособлигации.

Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 617; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!