СЛУЧАЙ СТЕПАНА М.: СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

На консультацию к медицинскому психологу пришли мать и ее сын Степан М., 15 лет. Повод для обращения — конфликтные отношения в семье. Подросток на учете у психиатра- нарколога с диагнозом: «Употребление алкогольных напитков с пагубными последствиями». Последние три месяца вел трезвый образ жизни, однако пропускал занятия в школе, грозился уйти из дома.

Семья Степана полная, состоит из матери, отца и его младшего брата Михаила, 12 лет. Для прояснения семейной ситуации подростком и его матерью выполнены социограммы в вариантах реальной и идеальной семьи.

На социограмме реальной семьи (рис. 5.16А) Степан младшего брата не изобразил, что позволяло выдвинуть гипотезу о наличии у него негативных чувств к Михаилу, отсутствии с ним эмоционального контакта. Крут матери сын нарисовал самым большим по размеру, что позволяло предположить ее большую значимость для него. Кружок отца сын расположил выше других членов семьи, что указывало на его доминирование.

В идеальном варианте (рис. 5.16Б) Степан в социограмме расположил только себя. Это могло говорить о завышенной самооценке, эгоцентрической направленности личности и конфликтных отношениях в семье.

Социограмма матери Степана в варианте реальной семьи (рис. 5.17А) показывала, что все члены семьи для нее равно значимы — они были нарисованы кружками одинакового размера.

По мнению матери, власть в семье принадлежит мужу — его круг был помещен выше других. Мать старается поддерживать со всеми членами семьи одинаково близкие отношения. По-видимому, она осознает дисфункциональность семейных подсистем (в одной — дети с матерью, в другой — супруг) и желает их гармонизировать, выделяя супружескую и детскую подсистемы в идеальном варианте социограммы (рис. 5.17Б).

|

|

|

По словам матери, Степан в настоящее время алкогольных напитков не употребляет, но грозится уйти из дома, если отец опять «поднимет на него руку», будет «несправедлив». Причиной конфликта она считает неправильное отношение отца. Отец завышает требования и наказания к Степану, не применяя подобных действий к младшему сыну. Этим он, по ее мнению, вызывает у Степана обиду, чувство ревности к младшему брату, провоцирует конфликты между ними.

Мнение матери подтвердил Степан: «Осенью я ходил в секцию по карате. Мне нравилось заниматься, но папа запретил».

На вопрос психолога: «По какой причине папа запретил посещать секцию?» — Степан ответил: «Занятия в секции до 19 часов, а он мне приказывает уже в 19 быть дома. Раньше я уходил чуть раньше до окончания занятий, но потом тренер сказал быть до конца, и я стал опаздывать домой». Мать подтвердила его слова, добавив, однако, что сын после занятий иногда приходил домой прокуренный. Отец и поэтому запретил ходить на секцию,

|

|

|

Степан привел еще пример: «Мишке отец вчера разрешил гулять до девяти вечера, а я должен быть дома в семь. Как я мог быть в это время дома, когда у меня только в семь вечера заканчивались занятия» (плачет).

Для разрешения семейного конфликта психолог предложила встречу и консультирование всех членов семьи. От этого предложения Степан отказался: «Если пойдет отец, я не пойду». Тогда было принято решение, что на следующую консультацию придет мать Степана вместе с мужем.

Для определения картины семейного взаимодействия с точки зрения отца ему было предложено нарисовать социограмму в вариантах реальной и идеальной семьи. На рисунке реальной семьи (рис. 5.18А) отец изобразил круг Степана самым маленьким по величине по сравнению с другими кружками и дальше всех от своего круга. Это подтверждало гипотезу о наличии эмоционального отвержения сына и конфликтных отношениях с ним. Наиболее значимым и близким членом семьи для отца был младший сын Миша. Отец стремился властвовать в семье — 011 поместил свой круг выше кружков других членов семьи.

|

|

|

В идеале (рис. 5.18Б) отец желал улучшить взаимоотношения в семье, но у него не было правильного представления о семейных подсистемах. На социограмме идеальной семьи он выделил подсистему: жена—дети и отдельно поместил себя, опять подчеркивая желание занимать в семье доминирующую позицию.

Отец прокомментировал ситуацию так: «Жена не справляется с воспитанием старшего сына. Сейчас я стал строго наказывать его, контролировать, чтобы домой вовремя приходил. Считаю свои действия правильными, в семье отец должен давать указания, а остальные их обязаны выполнять. Раньше жена не слушалась, воспитывала по-своему, и вот — результат». На вопрос: «Являются ли требования-запреты одинаковыми для обоих детей в семье?» — ответил: «Миша, младший, хорошо себя ведет, к нему претензий нет, а Степан курит, выпивает, для него есть ограничения».

Подробный анализ и обсуждение рисунков всех членов семьи позволил родителям увидеть и осознать факторы, лежащие в основе нарушения взаимоотношений в семье. На консультации им были даны рекомендации по согласованному воспитанию детей, необходимости разработки семейного договора по обязанностям-санкциям сыновей, определения правил в семье, равноправного взаимодействия мужа и жены.

|

|

|

Следующий этап психологического консультирования, на котором присутствовали все члены семьи, касался обсуждения договора-соглашения о правилах в семье. Он прошел в атмосфере взаимного доверия и понимания.

* * *

Рассмотренные случаи использования в психологическом консультировании семейной социограммы в вариантах в реальной и идеальной семьи наглядно иллюстрируют, что эта графическая проективная методика дает возможность быстро и четко воссоздать картину неосознаваемых аспектов нарушения внутрисемейных взаимоотношений, а также определить потребность членов семьи в их изменении либо сохранении.

Применение данной методики позволяет провести экспресс-диагностику семейных взаимоотношений, сформулировать и проверить гипотезы, наметить психотерапевтические мишени и после оказания соответствующей психологической и лечебной помощи отследить динамику изменения семейных взаимоотношений.

С учетом собранного медицинского и семейного анамнеза и конкретного запроса клиента материалы, полученные с помощью методики семейных социограмм, позволяют также дифференцированно определить вид, метод, последовательность этапов психологической (психотерапевтической) помощи семье:

а) индивидуальное психологическое консультирование подростка и его матери; последующая семейная системная психотерапия этих членов семьи (случай Александра К., 16 лет);

б) индивидуальное психологическое консультирование юноши и его отца; последующая индивидуальная патогенетическая психотерапия юноши; затем прохождение им и его девушкой групповых занятий — тренинга общения и личностного роста (случай Андрея Р., 17 лет);

в) семейное консультирование всех членов семьи и последующая супружеская поведенческая психотерапия (случай Марины К., 12 лет и ее родителей);

г) индивидуальное психологическое консультирование мужа, последующее супружеское и семейное консультирование (случай Евгения И., 38 лет);

д) психологическое консультирование подростка и матери; последующее консультирование родителей по вопросам детско-родительских взаимоотношений и семейное консультирование (случай Степана М., 15 лет).

Все представленное выше показывает эффективность применения методики «Семейная социограмма в вариантах реальной и идеальной семьи» для получения дополнительной диагностической информации в конкретной ситуации обращения пациентов и членов их семей за психологической помощью.

Глава 6

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

В этом разделе приведены ситуационные задачи на основе семейных социограмм подростков и взрослых, употребляющих алкоголь. Проблему злоупотребления алкоголем следует считать одной из наиболее острых среди других актуальных проблем детско-подросткового населения [Киржанова В. В., Кошкина Е. А., 2005]. К сожалению, до настоящего времени психологические механизмы развития наркологических заболеваний в целом и алкоголизма в частности остаются недостаточно изученными [Менделевич В. Д., 2001]. Но следует учитывать, что решение задач по психопрофилактике, психокоррекции и психотерапии алкоголизма невозможно без глубокого и всестороннего изучения особенностей личности больного и взаимоотношений в семье, что обусловливает важность настоящего раздела.

Процессы социализации и социальной адаптации первоначально протекают в семье. Нормально функционирующая семья удовлетворяет потребности личности в безопасности и защищенности, в принятии и одобрении, в росте и изменениях, в самоактуализации. В нормально функционирующей семье все возрастные трудности, все особенности разных типов акцентуаций характера в значительной мере сглаживаются и не ведут к социальной дезадаптации. Гармоничная семья способствует выработке своего рода психологического иммунитета к неблагоприятным влияниям среды, более высокой резистентности к действию психических травм.

В отличие от этого, дисфункциональная семья может стать причиной возникновения различных нервно-психических и соматических симптомов, расстройств личности и социального приспособления у членов семьи. Дисфункциональная семья нередко приводит в действие механизмы патологизирующего семейного наследования — формирование, фиксацию и передачу паттернов неадаптивного эмоционально-поведенческого реагирования от представителей [Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В., 1999; Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М., 2003; Кулаков С. А., Вайсов С. I., 2006]. В этой связи при изучении алкоголизма у детей и подростков большое значение имеет семейная психологическая диагностика как основа для последующей психопрофилактической, психокоррекционной и психотерапевтической работы медицинского психолога с членами семьи.

В настоящем учебном пособии обсуждаются возможности применения методики «Семейная социограмма в вариантах реальной и идеальной семьи» в психологической диагностике и консультировании пациентов и их родственников по вопросам семейных взаимоотношений.

Проведенное нами исследование особенностей личности и семьи у больных алкоголизмом и здоровых мужчин подросткового и зрелого возраста с помощью вышеизложенной методики выявило различие и личностных, и семейных особенностей этого контингента.

Объектом исследования являлись 80 мужчин, больных алкоголизмом (из них 40 подростков в возрасте 15—17 лет и 40 мужчин в возрасте 30 — 40 лет), и 80 здоровых мужчин (40 подростков и 40 мужчин того же возраста).

Результаты анализа семейной социограммы подростков, страдающих алкоголизмом, показали достаточную самооценку у 50% подростков, у остальных 50% определена низкая самооценка. Значимыми членами семьи были: мать — у 77,5% больных подростков, отец — у 42,5%, сестра или брат у 22%. Эгоцентрическая направленность выявлена у 25%, переживание эмоционального отвержения — у 45%, конфликтные отношения в семье — у 55%, при этом чаще конфликты с отцом были у 37,5%, с матерью — у 17,5%, с братом — у 6%.

Семейная социограмма здоровых подростков показала у всех достаточную самооценку (100%). Значимыми членами семьи у этих подростков являются отец и мать (100%), в двух случаях подростки отметили большую значимость в семье сестры (5%). Эгоцентрической направленности и конфликтных отношений в семьях здоровых подростков не отмечается, зафиксирован только один случай конфликта с сестрой.

Результаты семейной социограммы мужчин, больных алкоголизмом, выявили достаточную самооценку у 77,5%, низкую самооценку — у 22,5%; среди значимых членов семьи у 55% — жена, у 37,5% — дочь или сын, у 17,5% — мать, у 2,5% — отец. Эгоцентрическая направленность выражена у 35% мужчин; конфликтные отношения в основном с женой — у 10%, с матерью — у 7,5%, с дочерью или с сыном — у 15%; переживание эмоционального отвержения — у 5%, симбиотическую связь имеет один мужчина.

У мужчин, ведущих здоровый образ жизни, достаточная самооценка обнаружена у 97,5%, низкая самооценка — у одного (2,5%) мужчины. Значимыми членами семьи являются: жена — у 90%, дети — у 20%. Эгоцентрическая направленность определена у 7,5% мужчин. Конфликтных отношений почти не отмечается: у одного мужчины бывают конфликты с женой, у одного — с сыном. Симбиотической связи в этих семьях не выявлено.

Таким образом, сравнение больных и здоровых мужчин подросткового и зрелого возраста показало, что больные имеют чаще низкую самооценку, эгоцентрическую направленность, переживание эмоционального отвержения, у подростков имеют место конфликтные отношения в семье с матерью, братом, чаще с отцом, не у всех являются значимыми членами семьи отец и мать.

Все вышеизложенное определяет актуальность рассматриваемой проблемы и разбор предлагаемых ситуационных задач.

СЛУЧАЙ ИГОРЯ К., 17 ЛЕТ

К психологу обратилась мать Игоря К., учащегося 9-го класса общеобразовательной школы. Повод для обращения — кражи денег сыном у родителей, употребление алкогольных напитков, отсутствие взаимопонимания. Игорь у матери — от второй беременности, первая не сохранилась. Семья полная. Со слов матери, Игорь до 12 лет был послушным ребенком, а «в последние два года ничего не заставишь делать». У родителей он единственный. Наследственной наркотической отягощенности не имеет.

На социограмме реальной семьи (рис. 6.1 А), которую нарисовал Игорь, отец и мать изображены одинаковыми кружками. Кружок «Я» Игоря по сравнению с кружками родителей изображен самым маленьким, находится внизу круга и удален от кружков родителей.

На социограмме идеальной семьи (рис. 6.1Б) круг, изображающий Игоря, увеличен по размеру и приближается по раз мерам к кружкам родителей, а также находится к ним ближе.

Вопросы

1.Кто из членов семьи, с точки зрения Игоря, наиболее значим?

2.Каковы у Игоря уровень самооценки и уровень притязаний?

3.Какие чувства переживает Игорь, находясь в своей семье?

4.Как Игорь хочет изменить взаимоотношения в семье? Ответы

В семье, с точки зрения подростка, наиболее значимы родители и им принадлежит больше власти. На это указывают большие размеры кружков родителей и их расположениевверхней части площади круга.

Кружок «Я» Игоря по сравнению с кружками родителей изображен маленьким по размеру, он находится внизу круга. Это говорит о низкой самооценке подростка и сниженном уровне притязаний.

Круг Игоря удален от кружков родителей, что говорит о конфликтных отношениях с ними, возможном переживании подростком эмоциональной отверженности в семье.

Уменьшение дистанции между своим крутом и кружками родителей в идеальной семье подтверждает неудовлетворенность подростка эмоциональными взаимоотношениями в семье, которые Игорь хотел бы улучшить, приблизившись к матери и отцу и приобретя большее жизненное пространство, чем он в реальности имеет. Игорь хотел бы повысить свою самооценку, уровень притязаний, быть более значимым в семье.

СЛУЧАЙ СТАСА Л., 38 ЛЕТ

Стас Л., 38 лет, находится на стационарном лечении в наркологической больнице по поводу алкогольной зависимости на второй стадии заболевания.

Его родители в разводе, оба ранее лечились от алкоголизма. Причиной своей алкоголизации Стас считает несложившуюся супружескую жизнь.

Его первый брак был непродолжительным и закончился на втором году совместной жизни разводом по причине алкоголизации супруги. В то время Стас, в отличие от жены, не злоупотреблял спиртными напитками. После развода Стас быстро женился во второй раз и стал пить. Его вторая жена, Татьяна, тоже больна алкоголизмом, имеет наследственную отягощенность со стороны матери и отца.

Семья Стаса Л. в настоящее время состоит из супруги и дочери. Стас считает членами своей семьи также мать и тещу, которые принимают участие в его лечении от алкоголизма. Себя Стас на реальной социограмме (рис. 6.2А) изображает в центре круга и меньшим кругом, чем в идеальном варианте семьи (рис. 6.2Б). Самыми большими кружками Стас обозначает мать и тещу, их круги он рисует рядом со своим кружком. Самым маленьким кружком рисует свою дочь, более удаленной от себя изображает жену.

В идеальном варианте социограммы Стас вверху рисует мать и тещу, внизу в один ряд жену, себя, дочь и сына.

Вопросы

1)С кем из членов семьи у Стаса более близкие отношения?

2)Кому в семье принадлежит власть?

3)Кто из членов семьи для пациента наименее значим?

4)С кем из членов семьи Стас с наибольшей вероятностью находится в конфликтных отношениях?

5)О чем может свидетельствовать расположение кружка, обозначающего Стаса, в центре пространства социограммы?

13)Что может обозначать изображение Стасом своего кружка большим по размеру в идеальном варианте семьи по сравнению с реальным вариантом?

Ответы

Самые близкие отношения в семье у пациента с матерью и тещей. Именно им принадлежит наибольшая власть в семье.

Они также наиболее значимы для Стаса, берут ответственность за его семью.

Менее значимым членом семьи для Стаса является дочь, которой исполнилось 4 года («Она еще маленькая, что может понять, повторяет все, что говорит мама»).

Более конфликтные отношения у Стаса с супругой, ее круг находится на самом большом расстоянии от него.

Себя Стае на реальной социограмме изображает в центре круга, что может говорить об эгоцентрической направленности его личности.

Изображение Стасом в реальном варианте семьи своего кружка меньшим по размеру, чем в идеальном варианте, может говорить о его низкой самооценке.

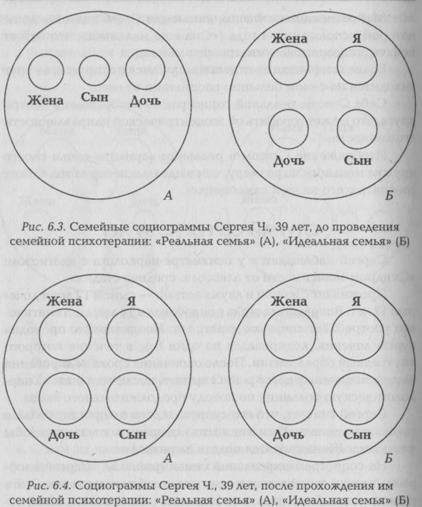

СЛУЧАЙ СЕРГЕЯ Ч., 39 ЛЕТ

Сергей наблюдается у психиатра-нарколога с диагнозом: «Синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия».

Проживает с женой и двумя детьми — сыном 12 лет и дочерью 17 лет. Впервые алкоголь попробовал в 14 лет, систематически употребляет спиртное девять лет. Неоднократно проходил курсы лечения, кодировался на один год, в течение которого вел трезвый образ жизни. После окончания срока кодирования на дне рождения у друга решил выпить, после чего попал в наркологическую больницу по поводу продолжительного запоя.

Сергей считает, что его супруга и дети не простят больше такого поведения: «Они меня хотят отправить к матери, чтобы я там жил. Жена грозится подать на развод».

На социограмме реальной семьи (рис. 6.ЗА) Сергей изобразил членов своей семьи в один ряд, а себя не нарисовал, хотя в инструкции было сказано: «Нарисуй себя и членов своей семьи». Самым большим кружком он обозначил свою дочь. На идеальной социограмме (рис. 6.3Б) Сергей вверху нарисовал жену и себя, внизу детей — дочь и сына, все кружки — одинакового размера.

После проведения семейной психотерапии пациент повторно выполнил тест «Семейная социограмма в вариантах реальной и идеальной семьи» (рис. 6.4А, 6.4Б). Эти рисунки были практически идентичны.

Вопросы

1.Что говорит о наличии у Сергея трудностей в супружеских и детско-родительских отношениях?

2.Есть ли у Сергея желание улучшить семейные взаимоотношения?

3.Кто из членов семьи для Сергея наиболее значим?

4.Как распределена власть в семье после психотерапии?

5. Как повлияла семейная психотерапия на семейные взаимоотношения?

Ответы

Сергей не нарисовал себя в социограмме реальной семьи, что может говорить о наличии у него трудностей в супружеских и детско-родительских отношениях.

Изображение себя в идеальном варианте социограммы подтверждает желание Сергея улучшить супружеские и детско-родительские взаимоотношения, быть вовлеченным в процесс жизнедеятельности семьи. В идеальном варианте Сергей изображает свой кружок напротив кружка жены, выделяя родительскую подсистему. Внизу рисует дочь и сына, обозначая тем самым детскую подсистему семьи.

Для Сергея значимыми в семье являются и жена, и дети. Но чуть крупнее нарисован круг дочери, что говорит о ее большей значимости в глазах Сергея. С ней у него более эмоциональные отношения: «Катя, моя дочь, просит, чтобы я не пил, может, она хоть поверит мне. Ведь не хотел пить, виноват».

Сергей имеет правильное представление о семейной системе, помещая подсистему супругов (родителей) выше, чем подсистему детей. Он осознает, что родители должны иметь больше власти и нести за детей ответственность.

Психотерапия положительно повлияла на семейные отношения, повысив значимость всех членов семьи и позволив Сергею занять место в системе семейных взаимоотношений. Благодаря психотерапии внутренние границы семьи и семейные подсистемы стали более четкими, а самооценка членов семьи — адекватной (одинаковой в реальном и в идеальном вариантах социограмм).

СЛУЧАЙ ДМИТРИЯ В., 45 ЛЕТ

На приеме у психолога — все члены семьи Дмитрия В. Семья полная. У Дмитрия жена и двое детей: дочь, 20 лет, и сын, 15 лет. На лечении в наркологической больнице Дмитрий находится во второй раз с диагнозом: «Синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия». Причиной рецидива алкоголизации считает двадцатилетие дочери: «Не смог удержаться от спиртного в день рождения, из-за этого поссорился и с нею, и с супругой».

На социограмме реальной семьи (рис. 6.5А) Дмитрий изображает всех ее членов, но меньшими по величине кружками, чем его круг, который расположен в центре. На рисунке идеальной семьи (рис. 6.5Б) в верхней части социограммы расположены крути дочери и жены, а в нижней части — его и сына. Все кружки примерно одинаковы по размеру.

В социограмме реальной семьи (рис. 6.6А) супруга Дмитрия обозначает его кругом наибольшего размера и располагает выше других членов семьи. Рисуя круги сына, свой и дочери, она располагает их в одну линию под кругом мужа и комментирует это так: «Дмитрий сам по себе хороший человек, добрый, и деньги зарабатывать умеет, только вот вино его губит».

В идеальном варианте социограммы (рис. 6.6Б) женщина рисует все круги одинаковыми по размеру, выделяя супружескую (сверху) и детскую (снизу) подсистемы в семье. Комментирует так: «Идеальная семья — это когда дети слушаются родителей, супруги живут в согласии, тогда в семье все счастливы и довольны».

В реальном варианте социограммы (рис. 6.7А) дочь Дмитрия располагает все кружки членов семьи в один ряд (отец мать — я — брат), выделяя самым большим кругом маму, а наименьшим кругом — отца. Отец расположен дальше всего от нее. В идеальном варианте (рис. 6.7Б) девушка рисует свою будущую семью. Объясняет так: «У меня есть молодой человек, мы с ним строим планы о нашей семье».

Сын Дмитрия в социограмме реальной семьи (рис. 6.8А) рисует свой круг и круг отца выше, круги матери и сестры — ниже.

Самый большой круг по размеру принадлежит матери, наиболее отдален от него круг сестры. В идеальном варианте социограммы (рис. 6.8Б) все круги одинакового размера. Вверху по- прежнему его круг и круг отца, внизу — матери с сестрой.

Вопросы

1.На что может указывать расположение кружка, обозначающего Дмитрия, в центре социограммы?

2.Кто из членов семьи для пациента наименее значим?

3.С кем из членов семьи у Дмитрия более близкие отношения?

4.Имеет ли Дмитрий правильное представление о семейной системе и семейных подсистемах?

5.Кому из членов семьи Дмитрий хочет передать ответственность за себя и семью в целом?

6.Кто из членов семьи Дмитрия с наибольшей вероятностью находится в конфликтных отношениях между собой?

7.Есть ли у Дмитрия желание улучшить семейные взаимоотношения?

8.Что общего между идеальными вариантами социограммы у членов семьи?

Ответы

Расположение кружка, обозначающего Дмитрия, в центре пространства круга может указывать на демонстративность, эгоцентрическую направленность личности, завышенную самооценку.

Более значимый член семьи для него — жена, а более эмоционально близкий — сын, который старается играть доминирующую роль в семье.

Дмитрий не имеет правильного представления о семейной системе, не выделяет подсистемы супругов (родителей) и детей.

Мужчина выделяет коалицию супруги и дочери, считая, что они должны взять ответственность за семью и за него с сыном. У Дмитрия выявляются трудности в супружеских и детско-родительских отношениях.

Наиболее конфликтные отношения у отца с дочерью. Ее Дмитрий неосознанно стремится исключить из семейной системы, образуя коалицию с супругой и сыном. Конфликты в семье также возникают между сиблингами и супругами.

Изображение себя в идеальном варианте социограммы (рис. 6.5Б) внизу круга и меньшим по размеру кружком по сравнению с реальным вариантом и одинаковым по величине с кружками всех членов семьи показывает желание Дмитрия улучшить семейные взаимоотношения.

Общим в идеальных вариантах социограмм членов семьи является желание изменить взаимоотношения в позитивном направлении.

СЛУЧАЙ АНТОНА К., 17 ЛЕТ

К медицинскому психологу мать привела своего сына, Антона К., 17 лет. Повод для обращения — отказ от посещения школы, непослушание, употребление алкоголя. Антон уже три месяца состоит на учете у нарколога.

Родительская семья Антона полная. На социограмме реальной семьи подросток (рис. 6.9А) изобразил свой круг между кругами матери и отца в тесном соприкосновении с ними.

Себя подросток в реальном варианте социограммы изобразил наибольшим кружком и в центре круга, кружки матери и отца одинаковыми по размеру.

На рисунке идеальной семьи (рис. 6.9Б) он поместил свой круг ближе к кругу отца. Круг отца оказался самым большим

по размеру и был нарисован в социограмме первым (раньше на этом месте была мать). В идеальной социограмме между кружками членов семьи уже имелась некоторая дистанция, кружки родителей были расположены чуть выше круга сына.

Семейная социограмма матери Антона изображена на рисунке 6.10.

На рисунке реальной семьи (рис. 6.10А) мать Антона изобразила сына между мужем и собой. Большим по размеру кружком был обозначен муж, круги матери и сына были примерно одинаковыми. В идеальной семье (рис. 6.10Б) мать поместила в верхней части социограммы круги супругов, а под ними — кружок сына. Крути, обозначающие членов семьи, в данном случае оказались одинаковыми по размеру. Вопросы

1.С кем из членов семьи у Антона более близкие отношения, кто для него наименее значим?

2.Какие из членов семьи находятся в конфликтных отношениях?

3.О чем может свидетельствовать расположение кружка, обозначающего Антона, между родителями?

4.На что указывает расположение кружка подростка в центре круга и его наибольший размер?

5.Каковы у Антона уровень самооценки и уровень притязаний?

6.Кто из членов семьи хочет изменить взаимоотношения? В каком направлении?

Ответы

На рисунке реальной семьи круг Антона нарисован между кругами родителей и в тесном соприкосновении с ними, что говорит о близких отношениях с ними и большой значимости для подростка матери, и особенно отца.

В данном варианте социограммы видны нарушенные границы семейных, родительских и детских подсистем. Общение между родителями происходит опосредованно, через сына, о чем свидетельствует расположение круга сына между ними. Это может указывать на наличие конфликта в отношениях матери и отца Антона.

Изображение подростком самого себя наибольшим по размеру кружком и в центре круга указывает на его эгоцентричность. Самооценка и уровень притязаний у Антона завышенные, его круг «Я» в реальном варианте социограммы нарисован большим по размеру и расположен выше, чем в социограмме идеального варианта семьи.

В идеальной семье Антон рисует себя ближе к отцу, которого изображает наибольшим кружком, сообщая нам о желании быть с ним ближе, чем с матерью. Подросток желает улучшить взаимоотношения между родителями, хотел бы, чтобы отец был главным в семье. Мать мечтает о более теплых, близких отношениях с супругом, хочет сохранить семью.

СЛУЧАЙ ВЛАДИМИРА Г., 40 ЛЕТ

Владимир Г., 40 лет, в разводе с супругой Натальей. Имеет сына, 16 лет, который проживает с матерью в отдельной комнате совместной квартиры. Брак у Владимира с Натальей длился около 4,5 лет. Причиной развода, со слов мужчины, была измена жены. После развода он вновь, «назло жене», женился. Но второй брак длился всего два года. По мнению Владимира, вес пережитое стало причиной его алкоголизации.

На социограмме реальной семьи (рис. 6. НА) последовательно изображены Владимир, его жена и сын. Кружок жены наименьший по размеру и расположен чуть ближе к кружку мужа, чем сына. Кружки супругов серые, кружок сына выделен черным и расположен чуть выше других кружков.

В идеальном варианте (рис. 6.11Б) все члены семьи Владимиром изображены одинаковыми кружками, штриховки нет.

Вопросы

1)Какая самооценка у Владимира?

2)Кто из членов семьи для Владимира наиболее значим?

3)Кому, по мнению Владимира, в семье принадлежит власть?

4)С кем из членов семьи Владимир с наибольшей вероятностью находится в конфликтных отношениях?

5)О чем может свидетельствовать расположение всех кружков, обозначающих членов семьи, в одну линию?

6)Что может обозначать изображение членов семьи в виде ровных и незаштрихованных кружков в варианте идеальной социограммы Владимира?

Ответы

Самооценка у Владимира заниженная, он свой круг «Я» в реальном варианте нарисовал меньшего размера по сравнению с идеальным вариантом.

Более значимым членом семьи для него является сын, по его поводу Владимир больше всего беспокоится. На это указывает то, что кружок сына сильно заштрихован и нарисован большим по размеру по сравнению с кружком матери. Поскольку кружок сына нарисован выше кругов родителей, можно думать, что, по мнению отца, сын стремится захватить у них власть, что тоже может вызывать тревогу.

С большей вероятностью Владимир чаще конфликтует с сыном, так как круг сына нарисован более удаленным от круга отца.

У Владимира недостаточно дифференцированные отношения с сыном и женой Натальей, которых он ставит в одну линию с собой в социограмме реальной семьи.

Изображение членов семьи в виде ровных и незаштрихованных кружков в варианте идеальной социограммы сообщает нам о желании Владимира улучшить взаимоотношения и избавиться от тревоги.

СЛУЧАЙ ПАВЛА Ш., 40 ЛЕТ

Павел Ш., 40 лет, имеет диагноз: «Синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия». Уже год находится в разводе с супругой по причине злоупотребления спиртным, но продолжает жить вместе с женой и дочерью в одной квартире. Павел женился в 18 лет, супруге в то время было 19. Брак был вынужденным (беременность девушки), но продолжался 22 года. И Павел, и его бывшая жена имеют наследственную отягощенность по алкоголизму по мужской линии.

Из реального и идеального варианта социограмм (рис. 6.12) видно, что организация отношений в семье происходит по принципу вертикальной иерархии: отец — мать — дочь. Свой круг Павел помещает в обоих случаях выше кружков других членов семьи. Однако можно заметить, что кружки всех членов семьи на идеальной социограмме большие по размеру, чем в реальной.

Вопросы

1.Кто обладает наибольшей властью в семье?

2.Хочет ли Павел увеличить значимость всех ее членов?

3.Какая самооценка у Павла?

4.Имеет ли Павел правильное представление о семейных подсистемах, желает ли он поделиться с кем-нибудь властью в семье?

Ответы

Наибольшей властью в семье обладает Павел; несмотря на то что произошел развод, свой крут в реальном варианте он нарисовал выше всех остальных кружков.

Павел в идеальном варианте семьи нарисовал кружки всех ее членов большими по размеру, чем в реальном варианте, что может говорить о его стремлении к повышению их значимости.

Самооценка у Павла занижена, так как его круг в реальном варианте социограммы нарисован им меньшим по размеру, чем в идеальном варианте.

В идеальном варианте семьи, по сравнению с реальной, Павел не меняет месторасположение членов семьи. Можно предполагать, что он не желает передавать власть в семье, учитывать потребности супруги и дочери, не имеет правильного представления о семейных подсистемах.

СЛУЧАЙ ДЕНИСА А., 31 ГОД

Денис А., 31 года, находится на стационарном лечении в наркологической больнице по поводу алкогольной зависимости на второй стадии заболевания. Родители Дениса в разводе уже десять лет, оба проходили лечение по поводу алкоголизма. Причиной своей болезни Денис считает несложившуюся супружескую жизнь. Его первый брак был непродолжительным, закончился на втором году совместной жизни разводом, так как супруга алкоголизировалась. После развода родителей их общий сын остался жить с матерью и бабушкой по линии матери. А Денис переехал к отцу, который жил со своей матерью, бабушкой Дениса, в деревне. Там Денис вскоре опять женился, супружество продолжалось четыре года. На момент психологического исследования Денис снова в разводе, уже со второй супругой, которая тоже больна алкоголизмом.

В социограмме реальной семьи (рис. 6.1 ЗА) Денис изображает по принципу вертикальной иерархии бабушку, отца и самого себя. Кружки членов семьи одинаковые по размеру.

В идеальной семье (рис. 6.13Б) Денис желал бы видеть следующих членов семьи: бабушку и дедушку, отца, себя и новую жену, сына. Его круг в идеальной социограмме по величине меньше, чем в реальном варианте.

Денис хорошо выделяет в семье подсистему прародителей (они расположены в верхней части круга) и родителей (отец помещен в его центральной части). Самого себя, жену и ребенка Денис изображает в один ряд в нижней части социограммы.

Вопросы

1.Какие из членов семьи значимы для Дениса?

2.Какой уровень самооценки у Дениса?

3.Кому в семье принадлежит наибольшая власть и ответственность?

4.Как выстроена иерархия в семье, по мнению Дениса?

5.Желает ли Денис возвратиться в прежнюю семью?

Ответы

В социограмме реальной семьи Денис изображает одинаковыми кружками отца и бабушку, что говорит об их равной для него значимости.

Его круг в реальной социограмме нарисован по величине большим, чем в идеальном варианте, что говорит о его завышенном уровне самооценки.

Согласно принципу вертикальной иерархии, выше всего в круге расположен кружок бабушки Дениса, которая, по-видимому, имеет наибольшую власть и ответственность в семье.

Иерархия доминирования в семье Дениса следующая: бабушка (мать отца) — отец — сын.

Денис в идеальном варианте нарисовал прародителей (бабушку и дедушку), родителя — отца, самого себя, новую жену и своего сына, тем самым сообщая нам о желании создать еще раз новую семью и возвратить в нее своего сына. С прежними супругами отношений он иметь не хочет.

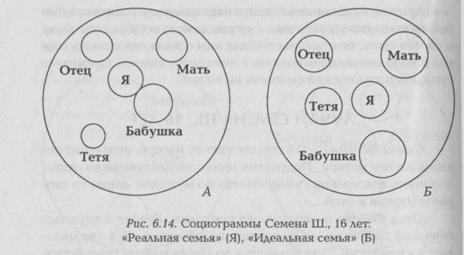

СЛУЧАЙ СЕМЕНА Ш., 16 ЛЕТ

Семья Семена Ш. (16 лет) состоит из матери, отца и бабушки по линии матери. Подросток имеет наследственную отягощенность алкогольной зависимости по мужской линии со стороны матери и отца.

Отец Семена несколько раз проходил лечение в наркологической больнице, на протяжении последних двух лет находится в ремиссии. Тетя подростка по линии матери способствует лечению алкоголизма у его родителей. Ввиду такой семейной истории она также беспокоится о Семене, который часто бывает пьяным, а в последнее время употребляет летучие растворители. В настоящее время тетя оказывает помощь и в лечении Семена, который находится в наркологической больнице с диагнозом: «Синдром зависимости в результате употребления летучих растворителей (клей „Момент"). Активная зависимость. Токсическая энцефалопатия с легким парезом нижних конечностей». Со слов Семена тетя часто обвиняет его отца в недостаточном внимании к сыну, упрекает в его прежней алкоголизации.

В реальной социограмме (рис. 6.14А) Семен нарисовал всех членов семьи, в том числе и свою тетю по линии матери. Больший круг принадлежит его бабушке, он расположен в тесном соприкосновении с кругом Семена. Круги других членов семьи примерно одинаковы, чуть меньше по размеру круг у тети.

На рисунке идеальной семьи (рис. 6.14Б) Семен изображает вверху мать и отца, в середине примерно на один уровень ставит свой круг и круг тети, внизу располагает бабушку. Самыми большими кругами нарисованы бабушка и мама. Кружок отца подросток располагает вверху и на большем расстоянии от своего круга, чем кружки других членов семьи.

Вопросы

1.Что может обозначать изображение в социограмме родственника, который к семье не принадлежит (тети Семена)?

2.Что обозначает расположение круга тети на одном уровне напротив Семена в идеальном варианте социограммы?

3.С кем из членов семьи у Семена самые близкие отношения?

4.С чем может быть связано обозначение в идеальном варианте семьи матери и бабушки Семена большими по размеру кружками?

5.Каким образом хотел бы распределить в семье власть Семен? Ответы

Семен в социограмму реальной семьи включает свою тетю, которая вместе с ними не проживает. Возможно, что он осознает ее защитную роль в противостоянии членов семьи болезни — алкоголизму. Располагая кружок тети в идеальной социограмме на одном уровне с собой и вблизи себя он, по-видимому, реализует свои желания в воображаемом равноправном общении с ней.

Для Семена значимы в семье все ее члены, но более близкие отношения у него с бабушкой. Семен правильно выделяет родительскую подсистему, помещая круги матери и отца выше других членов семьи и друг против друга. В детскую подсистему подросток включает свою тетю, с которой, возможно, предполагает общаться на равных.

В идеале подросток хотел бы увеличить значимость матери и бабушки — он выделяет их большими по размеру кругами.

Семен желает, чтобы власть в семье полностью принадлежала матери, ее круг в идеальном варианте им нарисован выше всех. Отца в идеальном варианте социограммы Семен отделяет от семьи. Можно предположить, что он даже желает занять второе место после матери в иерархии семейного доминирования.

СЛУЧАЙ ОЛЕГА Д., 40 ЛЕТ

Семья Олега (40 лет), больного алкоголизмом на II стадии заболевания, включает жену и сына (21 год). Наследственность у Олега отягощена — его отец умер в 49 лет от сердечной недостаточности в результате алкогольной интоксикации.

В реальном и идеальном вариантах семейной социограммы (рис. 6.15) Олег изобразил членов семьи как бы «имплантированными» друг в друга. В центр социограммы он поместил свое «Я», вокруг него нарисовал круг сына. Внешний круг, включающий обоих мужчин, обозначал жену Олега. Свой круг в идеальном варианте социограммы Олег изобразил чуть большим по размеру, чем в ее реальном варианте.

Вопросы

1.О чем может говорить изображение кружков членов семьи «друг в друге» в реальном и идеальном вариантах социограммы?

2.Удовлетворен ли Олег своим жизненным пространством?

3.Кто их членов семьи более значим и близок к Олегу?

4.Каковы особенности общения Олега с женой?

5.На кого из членов семьи, по-видимому, распространяется ядро зависимости отца от алкоголя?

Ответы

Нахождение членов семьи «друг в друге» в варианте реальной семьи говорит о недифференцированное™ их «Я», наличии симбиотической связи между матерью, сыном и отцом. На рисунке идеального варианта семьи отец расположил членов семьи без изменений, что говорит о нарушении его представлений о семейной системе. Эти данные также позволяют предположить принятие им своего образа «Я», удовлетворенность внутрисемейными отношениями и нежелание их изменять.

Олег также показывает, что он удовлетворен своим жизненным пространством, поскольку занимает одно и то же место в пространстве реальной и идеальной семьи.

Самым значимым человеком в семье Олег считает свою жену, более эмоциональные отношения у него с сыном.

Супруга для Олега является как бы защитной оболочкой от внешних воздействий. Общение с ней Олег осуществляет через сына.

Данный вариант семейной социограммы также позволяет предположить, что зависимость отца от алкоголя распространяется на сына, а жена Олега находится с мужчинами в созависимых отношениях.

СЛУЧАЙ ИЛЬИ, 15 ЛЕТ

Илья (15 лет) находится на учете у психиатра-нарколога в подростковом диспансерном отделении наркологической больницы с диагнозом: «Пагубное употребление алкоголя с вредными последствиями». Наследственной отягощенности не имеет.

Семья Ильи состоит из отца, матери и его старшего брата. На социограмме реальной семьи Илья (рис. 6.16А) брата не изобразил. Самым большим по размеру кружком обозначен отец, далее следует мать и кошка. Себя подросток обозначил наименьшим кружком, но в центре круга. Дальше всего от Ильи и ниже его изображен круг кошки.

В социограмме идеальной семьи (рис. 6.16Б) Илья рисует в верхней части круга отца, мать и собаку. Себя помещает в нижней части круга под отцом, обозначив большим по размеру, чем в реальной семье, кружком.

Вопросы

1.С кем из членов семьи у Ильи более конфликтные отношения?

2.Что обозначает изображение Ильей своего кружка в центре круга?

3.На ком вымещает Илья неудовлетворенность эмоциональными отношениями в семье?

4.С кем из членов семьи Илья хотел бы улучшить взаимоотношения?

5.Что означает изображение кружка собаки в идеальном варианте семьи Ильи?

6.Желает ли Илья иметь брата в семье?

7.Что может обозначать смена места расположения своего

кружка в идеальном варианте семьи, по сравнению с реальным вариантом?

Ответы

На социограмме реальной семьи Илья (рис. 34А) не изобразил брата. Это может показывать, что у братьев конфликтные отношения.

Судя по размеру кружков, наиболее значимый член семьи для подростка — отец, далее идут мать и кошка. Самого себя подросток изобразил наименьшим кружком, но в центре круга, что указывает на эгоцентрическую направленность его личности.

Более удаленным от Ильи изображен круг кошки; по-видимому, именно на ней он вымещает свою неудовлетворенность эмоциональными отношениями в семье в виде агрессивных, конфликтных действий.

В варианте идеальной семьи Илья рисует себя, мать, отца и собаку. Подросток желает улучшить взаимоотношения с родителями, иметь более близкие отношения с отцом. Сын хотел бы видеть более теплые, гармоничные отношения и между родителями (они изображены ближе друг к другу, чем в реальном варианте социограммы).

Илья желает иметь в своей семье другое животное — собаку, а не кошку. В данном случае можно предположить, что Илья мечтает восполнить эмоциональное тепло, не достающееся ему в семье, от собаки.

С братом Илья не желает улучшать отношения, исключает крут брата и в идеальном варианте семьи. По-видимому, он хочет быть единственным ребенком.

В идеальном семье по сравнению с реальной Илья меняет место расположения своего кружка, осознавая иерархию в семье и принимая власть родителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие И. М. Никольской и В. В. Путиной «Семейная социограмма в психологическом консультировании» посвящено рассмотрению возможностей применения новых вариантов семейных социограмм и новых критериев их оценки в психолого-диагносгической и консультативно-коррекционной работе с детьми, подростками и взрослыми. Предложенный авторами подход к использованию семейных социограмм направлен на индивидуализацию психолого-консультативной работы и в этом качестве является актуальной разработкой для психологов, психотерапевтов, педагогов и других специалистов, работающих с семьями.

Актуальность разработки новых вариантов методики и определения новых критериев ее оценки обусловлена необходимостью создания психологического инструментария, который одновременно мог бы решать задачи психологического исследования и задачи психологического воздействия на психику человека в лечебных и профилактических целях, способствуя тем самым сближению клинической психодиагностики и психотерапии.

Проективная графическая методика «Семейная социограмма» традиционно используется в психологической диагностике для выявления положения субъекта в системе межличностных отношений и характера коммуникаций в семье. В процессе психологического консультирования и психотерапии семейная социограмма позволяет в считаные минуты в ситуации «здесь и теперь» визуализировать представления членов семьи об их взаимоотношениях, обсудить и интерпретировать наглядный материал.

В настоящем учебном пособии рассмотрены различные варианты применения семейных социограмм и новые критерии ее оценки. Обсужден теоретический базис методики, в том числе с опорой на понятие «социограммы» Я. Л. Морено, автора социометрии — учения о межличностных отношениях.

Большое внимание авторами уделено особенностям использования «Семейной социограммы в вариантах реальной и идеальной семьи». Данный подход позволяет исследовать не тольковнутрисемейные отношения, но также ряд личностных особенностей членов семьи.

Все новые варианты графической методики и новые критерии ее оценки проиллюстрированы с помощью разбора конкретных случаев психологического консультирования личности и семьи. Для этого проанализированы многочисленные социограммы здоровых и больных лиц с различными проблемами, с кратким описанием их клинических случаев. Соотнесение вербального и образного материала дает читателю возможность для более эффективного восприятия и понимания представленной информации.

При использовании в практической деятельности описанной в этом учебном пособии методики необходимо помнить следующее. Семейная социограмма базируется на проективном подходе к психодиагностике. И следовательно, как и все другие проективные методики, она имеет определенные недостатки. К ним относят недостаточную стандартизованность процедуры проведения и оценки результатов, отсутствие статистических нормативных данных, субъективизм в интерпретации, неподатливость традиционным способам определения надежности и валидности. Недостаточная точность и объективность данных, полученных с помощью «Семейной социограммы», требует их обязательного соотнесения с результатами других, более надежных, методов исследования и, в частности, с подробным анализом клинического и семейного анамнеза.

Мы предлагаем специалистам при работе с клиентами рассматривать материал, полученный с помощью методики «Семейной социограммы», прежде всего, как основу для формулирования диагностических и терапевтических гипотез, выдвигаемых в процессе психологического консультирования и психотерапии. Эти гипотезы должны быть подвергнуты проверке и только затем озвучены в виде интерпретации.

Надеемся, что материал, представленный в учебном пособии, поможет заинтересованным читателям расширить свои представления о психологии семейных взаимоотношений, методах их оценки и особенностях психологического консультирования семьи.

ЛИТЕРАТУРА

1.Абрамова Г. С. Практикум по психологическому консультированию. Екатеринбург: Деловая книга, М.: ACADEMI, 1995. 128 с.

2.Абрамова Г. С. Графика в психологическом консультировании. М.: ПЕРСЭ, 2001.142с.

3.Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное консультирование. М.: Класс, 2000.208с.

4.Анастази А. Психологическое тестирование: Кн. 2. М.: Педагогика, 1982. 336 с.

5.Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986. 422 с.

6.Бодалев А. А., Столин В. В. Семья в психологической консультации. М., 1989.

7.Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб.: Питер, 2001. 352 с.

8.Бурменская Г. В., Карабанова О. А., Лидере А. Г. Возрастно-психологическое консультирование (Проблемы психического развития детей). М.: Изд. МГУ, 1990. 136 с.

9.Варга А. Я. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс. СПб.: Речь, 2001. 144 с.

10.Вассерман Л. И., Щелкова О. Ю. Медицинская психодиагностика: Теория, практика и обучение. СПб.: СПБГУ; М.: Академия, 2003. 736 с.

11.Гарбузов В. И. Воспитание ребенка. СПб.: Дельта; М.: ACT, 1997. 432 с.

12.Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб.: Петрополис, 1998. 272 с.

13.Гулина М. А. Терапевтическая и консультативная психология. СПб.: Речь, 2001. 352 с.

14. Дружинин В. И. Психология семьи: 3-е изд. СПб.: Питер, 2005. 176 с.

15.Каплан Г. И., Сэдок Б. Д. Клиническая психиатрия. Т. 2. М.: Медицина, 1998. 528 с.

16.Карвасарский Б. Д. Психотерапия. М.: Медицина, 1985. 304 с.

17.Клиническая психология: Учебник / Под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб.: Питер, 2004. 960 с.

18.Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. СПб.: Питер, 2001. 464 с.

19.Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999. 240 с.

20.Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено. М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. 352 с.

21.Лидере А. Г. Психологическое обследование семьи. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 432 с.

22.Маданес К. Стратегическая семейная терапия. М.: Класс, 1999. 272 с.

23.Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование. М.: Смысл, 2000. 109 с.

24.Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. М.: Класс, 1998. 304 с.

25.Мишина Т. М. Исследование семьи в клинике и коррекция семейных отношений // Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Л.: Медицина, 1983. С. 255 — 281.

26.Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе. М.: Академический Проект, 2001. 384 с.

27.Мясищев В. Н. Психология отношений / Под ред. А. А. Бодалева. М.: МПСИ; Воронеж: НПО «Модэк», 2003. 400 с.

28.Навайтис Г. Семья в психологической консультации. М.: Московский психолого-социальный институт. Воронеж: Издательство НПО «Модэк», 1997. 224 с.

29Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб.: Питер, 2002. 464 с.

30. Немедикаментозная терапия / Под ред. Н. А. Белякова. В 2 т. СПб.: СПбМАПО, 2005.

31.Никольская И. М. Семейное психологическое консультирование // Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и семейная психотерапия: Учебное пособие для врачей и психологов. СПб.: Речь, 2003. С. 200-216.

32.Никольская И. М. Арт-методы в семейном консультировании и психотерапии // Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В.,

Никольская И. М. Семейный диагноз и семейная психотерапия: Учебное пособие для врачей и психологов. СПб.: Речь, 2003. С. 223-268.

33.Никольская И. М. Клиническая психология семьи // Вопросы психического здоровья детей и подростков. Научно-практический журнал. 2005. № 2. С. 7 — 11.

34.Никольская И. М. Теоретические основы клинической психологии семьи // 4-я Международная научная конференция «Психологические проблемы современной семьи». 21—23 октября 2009 г., Москва: Тезисы конференции / Под ред. Е. И. Захаровой, О. А. Карабановой. М„ 2009. С. 428-432.

35.Практикум по возрастной психологии / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. СПб.: Речь, 2001. 688 с.

36Путина В. В. Личность и семейные взаимоотношения мужчин подросткового и зрелого возраста, больных алкоголизмом: Дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2007. 230 с.

37.Путина В. В. Особенности личности и семейных взаимоотношений у лиц мужского пола, больных алкоголизмом: Монография. Н. Новгород: ВГИПУ, 2007. 167 с.

38.Путина В. В., Никольская И. М. Семейная социограмма (в вариантах реальной и идеальной семьи): Учебное пособие. Н. Новгород: ВГИПУ, 2008. 106 с.

39.Романова Е. С., Потемкина О. Ф. Графические методы в психологической диагностике. М.: Дидакт, 1992. 256 с.

40.Сатир В. Психотерапия семьи. СПб.: Речь, 2006. 283 с.

41.Сидоров П. И., Парняков А. В. Клиническая психология: Учебник. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. 864 с.

42.Системная семейная психотерапия / Под ред. Э. Г. Эйдемиллера. СПб.: Питер, 2002. 368 с.

43.Соловьев Н. Я. Брак и семья сегодня. Вильнюс: Минтис, 1977. 226 с.

44.Столиц В. В., Бодалев А. А. Семья в психологической консультации. М., 1989.

45.Фрейд 3. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1990. 448 с.

46.Чередникова Т. В. Психодиагностика нарушений интеллектуального развития у детей и подростков (методика «Цвето- структурирование»). СПб.: Речь, 2004. 352 с.

47.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение). СПб.: Питер Пресс, 1997. 608 с.

48.Холмогорова А. Б. Научные основания и практические задачи семейной психотерапии // Московский психотерапевтический журнал. 2002. № 1. С. 93-119.

49.Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии: Методическое пособие. М.: Фолиум, 1996. 48 с.

50.Эйдемиллер Э. Г. Принципы и практика семейного консультирования // Системная семейная психотерапия / Под ред. Э. Г. Эйдемиллера. СПб.: Питер, 2002. С. 146-242.

51.Эйдемиллер Э. Г. Системная семейная психотерапия // Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и семейная психотерапия: Учебное пособие для врачей и психологов. СПб.: Речь, 2003. С. 140- 153.

52.Эйдемиллер Э. Г. Аналитико-системная семейная психотерапия // Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и семейная психотерапия: Учебное пособие для врачей и психологов. СПб.: Речь, 2003. С. 154— 178.

53.Эйдемиллер Э. Г. Семейная психотерапия в России: состояние, перспективы и тупики развития // Психотерапия. Ежемесячный научно-практический журнал. М., 2008. № 12 (72). С. 10-16.

54.Эйдемиллер Э. Г. Современная психотерапия детей, подростков и взрослых // Вопросы психического здоровья детей и подростков (научно-практический журнал психиатрии, психологии, психотерапии и смежных дисциплин). М., 2009(9). № 1. С. 121-130.

55.Эйдемиллер Э. Г., Никольская И. М„ Беляков Н. А. Арт-терапия — терапия искусством и творческим самовыражением // Немедикаментозная терапия / Под ред. Н. А. Белякова. СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2005. Т. 1. С. 149-232.

56.Эйдемиллер Э. Г., Александрова Н. В. Аналитико-системная семейная психотерапия и аспекты котерапии // Системная семейная психотерапия / Под ред. Э. Г. Эйдемиллера. СПб.: Питер, 2002. С. 140- 186.

57.Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и семейная психотерапия: Учебное пособие для врачей и психологов. СПб.: Речь, 2003. 336 с.

58.Эйдемиллер Э. Г., Никольская И. М. Семейная социограмма // Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и семейная психотерапия: Учебное пособие для врачей и психологов. СПб.: Речь, 2003. С. 49 — 57.

59.Эйдемиллер Э. Г., Никольская И. М. Психотерапия // Немедикаментозная терапия / Под ред. Н. А. Белякова. СПб.: СПбМАПО, 2005. Т. 1. С. 97- 148.

60.Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Питер, 1999. 656 с.

61.Юстицскис В. В., Эйдемиллер Э. Г. Проективный тест «Семейная социограмма» // Системная семейная психотерапия / Под ред. Э. Г. Эйдемиллера. СПб.: Питер, 2002. С. 45-47.

62.Яньшин П. В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. СПб.: Питер, 2004. 336 с.

63.Barker Ph. Basic Family Therapy. London: Granade, 1981. 214 p.

64.Beavers W. R. Healthy, midrange, and severely dysfunctional families. In F. Walsh (Ed.), Normal family processes. New York: Brunner / Mazer, 1985.

65.Duval E., Duvall E. M. Family Development. Chicago: Lippingcolt, 1957. 533 p.

66.Jackson D. The study of the family // Family Process. 1965. 4. P. 20.

67.Madanes C. Strategic family therapy. San Francisco: Jossey- Bass, 1981. P. 88-98.

68.Minuchin S. Family and family therapy. Lamdertus, Freiburg,

1983.

69.Minuchin S., Fishman H. S. Family therapy technigues. Cambridge, MA: Haward University Press, 1981.

70.Nichols M. P. Family therapy. Concepts and methods. New York, London, Gardner Press, 1984. 254 p.

71.RichterH. E. Patient Familie. Rowohit: Reinbec, 1970.

72.Wood H. P., Duffu E. L. Psychological factors in alcoholics women // Amer. Journ. Psychiatry. 1966. Vol. 123. P. 341 —345.

Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 4385; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!