Значит, выбранный вариант системы сбора не подходит.

2. Зададимся вторым простейшим вариантом обустройства месторождения «А»:

- пусть месторождение, по – прежнему, обустроено по основному варианту унифицированной схемы, но на сборном коллекторе сооружен лупинг из аналогичных труб, а продукция на всём протяжении сборного коллектора, по – прежнему, находится в однофазном (жидком) газонасыщенном состоянии, причём, утилизация попутного газа на ЦПС осуществляется по второму варианту.

Тогда, схема сбора для данного месторождения может быть проиллюстрирована рис.2.

| 15 |

| 16 |

| 3 |

| 2 |

| 1 |

| А |

| 4 |

| 5 |

| 6 |

| II |

| 7 |

| 8 |

| 9 |

| 10 |

| III |

| 11 |

| I |

| 12 |

| 13 |

| IV |

| 14 |

| V |

| VI |

| 60 км |

1- эксплуатационная скважина; 2- выкидная линия; 3- АГЗУ; 4- сборный коллектор; 5- ЦПС; 6- первая ступень сепарации; 7- вторая ступень сепарации; 8- третья ступень сепарации; 9- УКПН; 10- УКПГ; 11- узел компаундирования; 12- узел автоматического контроля качества; 13- ГСМН; 14- УКПВ; 15- ГСМГ; 16 – лупинг.

I- товарная нефть; II- товарный газ; III- ШФЛУ; IV- мех.примеси на захоронение; V- сточная вода на утилизацию; VI- продукция с других месторождений.

Рис.2.

Проверим возможность такого решения.

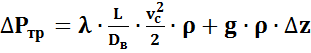

Для этого, вновь, определим потери давления на трение на участке системы сбора продукции скважин от месторождения «А» доЦПС, воспользовавшись уравнением Дарси – Вейсхбаха:

|

|

|

(1)

(1)

Но, поскольку, лупинг выполнен из труб идентичных трубам сборного коллектора (других труб в наличии не имеется) то:

- объёмный расход в каждой нитке уменьшится в 2 раза и станет равным

0,00335 м3/с;

- линейная скорость потока уменьшится в 2 раза и станет равной 0,425 м/с;

- критерий Рейнольдса уменьшится в 2 раза и станет равным 1813,5

Поскольку Re < 2320 в сборном коллекторе ламинарный режим.

В этом случае, коэффициент гидравлического сопротивления λ находится по формуле Стокса:

(8)

(8)

Тогда:

Поскольку на первой ступени сепарации (куда будет доставляться продукция месторождения) 6 атм, то итоговое давление в начале сборного коллектора не может быть менее 9, 5 атм; а у нас оно снижается до 7,2 атм после 10 лет эксплуатации,не говоря уже о том, что мы пренебрегали потерями на местных сопротивлениях и делали допущение о однофазном (жидкостном) течении продукции скважин.

В результате добытая на месторождении продукция после незначительного периода успешной работы до ЦПС уже не дойдёт.

Значит, второй выбранный вариант системы сбора так же не подходит.

|

|

|

Возможность применения тройного лупинга на рассматриваем, ибо подобные конструкции разрешено сооружать только при преодолении водной преграды.

3. Зададимся третьим вариантом обустройства месторождения «А»:

- пусть месторождение будет обустроено по дополнительному варианту унифицированной схемы, а продукция на всём протяжении сборного коллектора после первой ступени сепарации, по – прежнему, находится в однофазном (жидком) газонасыщенном состоянии, хотя, разумеется, с гораздо более меньшим газовым фактором, причём, утилизация попутного газа на ЦПС осуществляется по второму варианту.

Тогда, схема сбора для данного месторождения может быть проиллюстрирована рис.3.

Типичная унифицированная схема сбора продукции скважин с группы нефтяных месторождений, выполненная по дополнительному варианту с утилизацией попутного газа на ЦПС по второму варианту

| 16 |

| 3 |

| 2 |

| 1 |

| А |

| 4 |

| 5 |

| 6 |

| II |

| 7 |

| 8 |

| 9 |

| 10 |

| III |

| 11 |

| I |

| 12 |

| 13 |

| IV |

| 14 |

| V |

| 15 |

| VI |

| 60 км |

| 6 |

1- эксплуатационная скважина; 2- выкидная линия; 3- АГЗУ; 4- сборный коллектор; 5- ЦПС; 6- первая ступень сепарации; 7- вторая ступень сепарации; 8- третья ступень сепарации; 9- УКПН; 10- УКПГ; 11- узел компаундирования; 12- узел автоматического контроля качества; 13- ГСМН; 14- УКПВ; 15- ГСМГ; 16 – ДНС.

|

|

|

I- товарная нефть; II- товарный газ; III- ШФЛУ; IV- мех.примеси на захоронение; V- сточная вода на утилизацию; VI- продукция с других месторождений.

Рис.3.

Проверим возможность такого решения.

Для этого, определим необходимое давление на ДНС.

В первом варианте обустройства месторождения уже были определены потери давления на трение при транспортировании продукции в однофазном состоянии от месторождения доЦПС.

Напомним, они равны 13,4 атм.

Поскольку на второй ступени сепарации (куда будет доставляться продукция месторождения) 4 атм, то итоговое давление, развиваемое насосами ДНС не может быть ниже 17,4 атм.

Но после первой ступени сепарации (на которой будет удалено не менее 95 % попутного газа, таково суммарное содержание метана и этана) вязкость продукции существенно возрастет, не говоря уже о потерях на местных сопротивлениях.

При проектировании систем сбора для учета подобных факторов принято создавать запас давления обычно равным 20 % от наминального.

|

|

|

В нашем случае это составит 3,5 атм.

Таким образом, итоговое давление, развиваемое насосами ДНСникак не может быть ниже 21 атм, а это с запасом укладывается в давление гидравлических испытаний.

Осталось проверить сможет ли газ первой ступени сепарации, проведённой на месторождении, самостоятельно дойти до ЦПС.

Согласно условия потери давления при транспорте газа составляют 5 % от соответствующих потерь при транспорте газонасыщенной нефти, т.е 0,7 атм.

Поскольку конечное давление в газопроводе не может быть меньше 6 атм (см.схему), то начальное давление в газопроводе не может быть ниже 6,7 атм.; а оно у нас после первой ступени сепарации 6 атм.

В результате, (даже без учета создания запаса давления) газ первой ступени сепарации до ЦПС не дойдёт.

Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 286; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!