ЦИАНОБАКТЕРИИ И ВОДОРОСЛИ КАК ИСТОЧНИК ПИЩЕВОГО БЕЛКА

Важным источником пищевого белка являются зеленые микроскопические водоросли (Chlorella vulgaris) и цианобактерии (Spirulina platensis, Synechococcus elongatus). Эти микроорганизмы характеризуются высоким содержанием белка по сумме аминокислот — 45—70%. Успехи, достигнутые в создании непрерывных интенсивных культур водорослей и цианобактерии, дают возможность перейти на производство белка промышленным способом.

Важные преимущества микроводорослей и цианобактерии — физиолого-биохимическое разнообразие и лабильность их химического состава, позволяющие осуществлять управляемый биосинтез ценных химических природных соединений.

Белок микроводорослей и цианобактерии достаточно полноценен, но все они дефицитны по серосодержащим аминокислотам, белки хлореллы содержат меньше изолейцина и триптофана.

Отношение суммы незаменимых аминокислот к общему азоту в продукте близко по величине для различных водорослей, но ниже, чем для стандартных продуктов (коровье молоко, гусиные яйца). Интересна также возможность получения из водорослей одновременно с белком полисахаридов — важного компонента искусственных продуктов питания. Биомасса одноклеточных водорослей и цианобактерии содержит большое количество витаминов и минеральных веществ.

Работы по созданию крупных промышленных установок для производства микроскопических водорослей ведутся во Франции, Италии, Германии, Мексике, Индии, Египте и других странах. В мировой практике микроводоросли используют как добавку в конфеты, шоколад, бисквиты (до 10 %), джемы (до 30 %), напитки. В пищу употребляют также водоросли, выращенные на отходах переработки картофеля и томатов, виноделия, сахарного и спиртового производства.

|

|

|

ПОЛУЧЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ БИОМАССЫ СПИРУЛИНЫ

Из всех известных цианобактерий спирулина давно апробирована человеком и наиболее богата белком (до 70 % сухой массы), полноценным по аминокислотному составу. Установлено, что ежедневный прием Spirulina в количестве 1—6 г увеличивает лимфатическую активность у животных и повышает содержание гемоглобина у больных анемией. В технологическом отношении эта культура характеризуется легкостью разрушения клеточной оболочки и связанной с этим относительной простотой выделения белка из клетки. Спиралевидная цианобактерия Spirulina platensis может быть выращена в открытом водоеме или в установке закрытого типа для непрерывного производства биомассы. Спирулина растет в воде с высоким содержанием щелочей, и культивирование ее дает в связи с этим ряд важных преимуществ:

• озера, вода в которых имеет щелочную реакцию, располагаются обычно в засушливых районах, но они непригодны для орошения, поэтому выращивание в них богатых белком цианобактерий экономически выгодно;

|

|

|

• благодаря высокому значению рН в культуральной среде постоянно поддерживается избыток диоксида углерода, необходимого для фотосинтеза;

• щелочная среда препятствует вторжению и развитию посторонней микрофлоры, чувствительной к высокому уровню рН.

Оптимальная температура культивирования 20...25 °С. В среде необходимо присутствие источника азота и солей NaHCO3 или KNO3. В природном водоеме минимальная концентрация NaHCO3 в среде 0,2 М, KNO3 - 0,001 %.

При изменении концентрации азота в среде жирнокислотный и липидный состав спирулины и других цианобактерий практически не изменяется.

Ежегодный сбор спирулины, выращиваемой в синтетической среде в специальных водоемах, при благоприятных условиях достигает 40 кг/га в расчете на сухое вещество. Благодаря спиралевидной форме отдельные клетки спирулины образуют спутанные клубки, которые перед вакуумной фильтрацией могут быть сконцентрированы пропусканием суспензии по наклонной плоскости фильтрующей поверхности. Одновременно с фильтрованием во вращающемся барабане или на горизонтальном фильтре спирулину отмывают от солей. Отфильтрованную массу сушат в барабанной или распылительной сушилке.

|

|

|

Производство цианобактерий — безотходный, экологически чистый, энерго- и ресурсосберегающий процесс. Преимуществомего является использование в качестве основного источника сырья минеральных форм углерода (СО2, карбонатов), запасы которых практически неограниченны. По сравнению с традиционным растениеводством удельные затраты энергии на получение биомассы цианобактерий ниже в 3—4 раза, расход воды — в десятки раз. При производстве цианобактерий исключается загрязнение окружающей среды минеральными удобрениями и пестицидами.

Для культивирования спирулины возможно приготовление питательных сред на основе физиологических выделений животных (ФВЖ), использование которых обеспечивает высокое качество сред и соответственно значительное увеличение выхода биомассы. ФВЖ разводят культуральной жидкостью, полученной после отделения биомассы цианобактерий, до концентрации 2,5 г/дм3 общего азота с последующим перемешиванием, отстаиванием и отделением супернатанта. Предложена следующая рецептура питательной среды для культивирования спирулины на основе жидкой фракции ФВЖ: бикарбонат натрия — 9,24 г/дм3; нитрат натрия — 1,38; гидрофосфат натрия — 0,01; сульфат калия — 0,55; хлорид натрия — 0,55; сульфат магния — 0,01; хлорид кальция — 0,01 г/дм3; Na2ЕДTA - 4,87 мг/дм3; FеЕДТА - 0,55 см3/дм3; борная кислота — 0,03 мг/дм3; сульфат марганца — 0,02; сульфат цинка — 0,002; оксид молибдена — 0,02 мг/дм3; ФВЖ — 55,0 см3/дм3.

|

|

|

Использование такой среды для культивирования спирулины обеспечивает значительное снижение затрат, увеличение продуктивности, стабилизацию биохимического состава.

Одна из причин, сдерживающих развитие промышленного производства цианобактерий, — отсутствие эффективной технологии и аппаратуры, обеспечивающих получение продукции, сопоставимой по себестоимости с традиционными растительными продуктами. Большая часть крупных установок рассчитана на использование открытых бассейнов, однако относительно низкие капитальные затраты на их возведение не обеспечивают низкой себестоимости продукции. Открытые бассейны характеризуются неустойчивой продуктивностью фотосинтеза и нестандартностью получаемой биомассы вследствие засорения культуры цианобактерий посторонней альгофлорой и паразитическими организмами, вызывающими гибель цианобактерий. Все это не позволяет рассматривать такие установки как перспективные для промышленного производства.

Исследование различных типов аппаратов показало перспективность для промышленного производства фотореакторов с трубчатой формой лучеприемника, обеспечивающей максимальную фотоэнергоемкость. Лучеприемник представляет собой двухсекционный светопрозрачный трубопровод из силикатного стекла. Трубы параллельно соединены стандартными крепежными элементами и укреплены на опорах. Концы труб соединены с коллекторами. В зависимости от условий эксплуатации секции размещают горизонтально или вертикально.

Спирулина характеризуется значительной физиолого-биохимической изменчивостью, зависящей от режима культивирования (интенсивности света, температуры, источника азотного питания, количества азота).

Биомасса спирулины, в которой содержится 60—68 % протеина, является перспективным сырьем для получения серии ценных продуктов, в том числе биологически активных веществ. В зависимости от условий культивирования в биомассе спирулины обнаруживаются, мг/100 г: β-каротин — 300—600, рибофлавин — 4—6,6, кобаламин — 0,1—0,18. Клетки спирулины лишены прочной оболочки, что существенно упрощает технологию переработки биомассы.

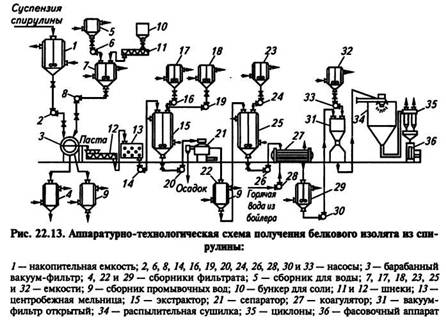

Наиболее известно применение спирулины для получения белковых пищевых или кормовых продуктов. В основе технологии выделения белка из биомассы спирулины лежит дезинтеграция клеточных оболочек, экстракция, выделение белкового изолята из экстракта и сушка.

Наиболее эффективна механическая дезинтеграция клеток спирулины. При использовании различных типов механических дезинтеграторов количество экстрагированного белка составляет 60—70 % суммарного.

При экстракции белка его выход зависит от вида экстрагента и времени экстракции. Фракционный состав белка спирулины представлен в основном альбуминами и глобулинами. Наилучший экстрагент для белка спирулины — 0,4%-й раствор NaOH. При одностадийной экстракции в течение 15 мин при температуре 25 ± 1 °С экстрагируется 65 % белка. Из щелочного экстракта белки осаждают путем его подкисления 5%-м раствором НС1. Максимальное осаждение белка происходит при рН 3—3,5. Состав азотистых веществ изолятов белка спирулины представлен в таблице 22.10. Технологическая схема получения белкового изолята из спирулины представлена на рисунке 22.13.

Пищевая ценность биомассы Spirulina platensis и белковых изолятов составляет 48—62 % пищевой ценности казеина в зависимости от условий обработки.

В связи с использованием биомассы спирулины в пищевых и кормовых целях существенную роль в определении качества белка играет изучение его биологической ценности и безвредности.

При токсикологических исследованиях в нативной биомассе спирулины найден токсический фактор. Мнения относительно токсичности цианобактерий расходятся.

Предполагают, что их токсичность обусловлена наличием определенных групп полипептидов. Некоторые исследователи связывают токсичность с водорастворимыми пигментированными белками. Имеются указания на возможность детоксикации цианобактерий с помощью тепловой обработки. Так, достаточно тепловой обработки биомассы спирулины при температуре 100 °С в течение 10 мин, чтобы она не вызывала каких-либо признаков интоксикации у животных. Водорастворимая пигментированная белковая фракция, на которую приходится до 50 % всех белков спирулины, также теряет свою токсичность после тепловой обработки, относительная пищевая ценность остается такой же высокой, как и до тепловой обработки.

Так как пищевая ценность пигментированных водорастворимых белков высока, а детоксикация легко достигается термообработкой, удаление этих белков из биомассы спирулины при ее введении в рецептуры пищевых продуктов нецелесообразно.

Для повышения эффективности применения спирулины в функциональном питании увеличивают содержание йодсодержащих гормональных соединений в биомассе в результате культивирования водоросли на минеральной среде в присутствии йодида кобальта гексагидрата при его дробном внесении. Содержание йода увеличивается в несколько раз и составляет 0,13—0,14 % сухой биомассы.

Одновременно с увеличением количества органически связанного йода в биомассе спирулины заметно повышается содержание каротиноидов и цианокобаламина.

Возможно использование цианобактерий для получения селеносодержащих органических соединений, характеризующихся выраженной противоопухолевой активностью. Наиболее перспективным в этом отношении является штамм спирулины S.platensis CALU-835. Содержание селена в его биомассе при культивировании в присутствии селенита натрия составляет 6— 8мг/100гАСБ.

Установлено, что биоаккумуляция селена в клетках спирулины находится в обратной зависимости от количества бикарбонатных ионов в питательной среде и ее рН. С учетом этого разработан эффективный способ получения биомассы спирулины с повышенным содержанием селена, основанный на культивировании в присутствии 15—20 мг/дм3 нового химического соединения — гидроселенита кобальта (И) дигидрата в минеральной питательной среде, содержащей 2 г/дм3 бикарбоната натрия, рН среды при этом поддерживается в пределах 8,4—8,6 барботированием суспензии цианобактерий СО2. Содержание селена в биомассе спирулины составляет 93—98,6 мг/100 г АСБ. При этом, как показано, 55,9—58,2% селена включено в белковую фракцию, а 41,2—44,1 % — во фракции низкомолекулярных соединений (аминокислот, олигопептидов и др.).

Отечественный продукт «Сплат», выделенный из S.platensis, является природным комплексом органических и минеральных веществ, естественным источником белков со сбалансированным аминокислотным составом, β-каротина, витамина В12, пигментов. «Сплат» рекомендуется для использования в качестве БАД к пище лечебного и профилактического назначения для предупреждения различных профессиональных заболеваний и укрепления защитных функций организма, снижения риска воздействия вредных веществ, в том числе для населения, проживающего в зонах, экологически неблагополучных по различным видам загрязнения, для военнослужащих и групп населения, находящихся в экстремальных условиях.

Проведено исследование возможности применения БАД «Сплат» при приготовлении хлеба. Определено ее влияние на хлебопекарные свойства ржаной и пшеничной муки, свойства теста, органолептические и физико-химические показатели качества готовых изделий.

«Сплат» оказывает комплексное влияние на свойства теста и качество готовых изделий, увеличивает газообразующую способность дрожжей в полуфабрикатах хлебопекарного производства, повышает пищевую ценность, улучшает органолептические свойства готовых изделий, что является основанием к рекомендации по применению этой БАД в качестве интенсификатора технологического процесса.

Используя «Сплат», можно создавать новые оригинальные сорта хлебобулочных изделий.

Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 1295; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!