СУЩНОСТЬ И ТЕХНИКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ И ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ.

Ручная дуговая сварка металлическими электродами с покрытием.

Под техникой сварки обычно понимают приемы манипулирования электродом, выбор режимов сварки, приспособлений и способы их применения для получения качественного шва и т.п. Качество швов зависит не только от техники сварки, но и от других факторов, таких как состав и качество применяемых сварочных материалов, состояние свариваемой поверхности, качество подготовки и сборки кромок под сварку и т.д.

Дуговая сварка металлическими электродами с покрытием в настоящее время остается одним из распространенных методов, используемых при изготовлении сварных конструкций. Это объясняется простотой и мобильностью применяемого оборудования, возможностью выполнения сварки в различных пространственных положениях и в местах, труднодоступных для механизированных способов сварки.

Существенный недостаток ручной дуговой сварки металлическим электродом - малая производительность процесса и зависимость качества сварного шва от практических навыков сварщика. В первые годы применения дуговой сварки использовались металлические электроды с тонким ионизирующим покрытием, повышающим стабильность дуги. Однако свойства металла шва при этом были низкими. Поэтому в настоящее время подобные электроды для сварки не применяют.

Сущность способа. К электроду и свариваемому изделию для образования и поддержания сварочной дуги от источников сварочного тока подводится постоянный или переменный сварочный ток (рис. 3.12). Дуга расплавляет металлический стержень электрода, его покрытие и основной металл. Расплавляющийся металлический стержень электрода в виде отдельных капель, покрытых шлаком, переходит в сварочную ванну. В сварочной ванне электродный металл смешивается с расплавленным металлом изделия (основным металлом), а расплавленный шлак всплывает на поверхность.

|

|

|

Глубина, на которую расплавляется основной металл, называется глубиной проплавления. Она зависит от режима сварки (силы сварочного тока и диаметра электрода), пространственного положения сварки, скорости перемещения дуги по поверхности изделия (торцу электрода и дуге сообщают поступательное движение вдоль направления сварки и поперечные колебания), от конструкции сварного соединения, формы и размеров разделки свариваемых кромок и т.п. Размеры сварочной ванны зависят от режима сварки и обычно находятся в пределах: глубина до 7 мм, ширина 8 ... 15 мм, длина 10 ... 30 мм. Доля участия основного металла в формировании металла шва (см. гл. 2) обычно составляет 15 ... 35 %.

Во время ведения процесса сварщик обычно перемещает электрод не менее чем в двух направлениях. Во-первых, он подает электрод вдоль его оси в дугу,' поддерживая необходимую в зависимости от скорости плавления электрода длину дуги. Во-вторых, перемещает электрод в направлении наплавки или сварки для образования шва. В этом случае образуется узкий валик, ширина которого при наплавке равна примерно (0,8 ... 1,5)dэл и зависит от силы сварочного тока и скорости перемещения дуги по поверхности изделия. Узкие валики обычно накладывают при проваре корня шва, сварке тонких листов и тому подобных случаях.

|

|

|

Иногда сварщику приходится перемещать электрод поперек шва, регулируя тем самым распределение теплоты дуги поперек шва для получения требуемых глубины проплавления основного металла и ширины шва. Глубина проплавления основного металла и формирование шва главным образом зависят от вида поперечных колебаний электрода, которые обычно совершают с постоянными частотой и амплитудой относительно оси шва (рис. 3.13).

Траектория движения конца электрода зависит от пространственного положения сварки, разделки кромок и навыков сварщика. При сварке с поперечными колебаниями получают уширенный валик, ширина которого обычно составляет (2 ... 4)dэл, а форма проплавления зависит от траектории поперечных колебаний конца электрода, т.е. от условий ввода теплоты дуги в основной металл.

|

|

|

По окончании сварки - обрыве дуги следует правильно заварить кратер. Кратер является зоной с наибольшим количеством вредных примесей ввиду повышенной скорости кристаллизации металла, поэтому в нем наиболее вероятно образование трещин. По окончании сварки не следует обрывать дугу, резко отводя электрод от изделия. Необходимо прекратить все перемещения электрода и медленно удлинять дугу до обрыва; расплавляющийся при этом электродный металл заполнит кратер. При сварке низкоуглеродистой стали кратер иногда выводят в сторону от шва - на основной металл. При случайных обрывах дуги или при смене электродов дугу возбуждают на еще не расплавленном основном металле перед кратером и затем проплавляют металл в кратере.

Дуговая сварка под флюсом.

Широкое применение этого способа в промышленности при производстве конструкций из сталей, цветных металлов и сплавов объясняется высокой производительностью процесса и высоким качеством и стабильностью свойств сварного соединения, улучшенными условиями работы, более низким, чем при ручной сварке, расходом сварочных материалов и электроэнергии.

|

|

|

К недостаткам способа относится возможность сварки только в нижнем положении ввиду возможного стекания расплавленных флюса и металла при отклонении плоскости шва от горизонтали более чем на 10 ... 15°.

Сущность способа. Наиболее широко распространен процесс с использованием одного электрода - однодуговая сварка. Сварочная дуга горит между голой электродной проволокой l и изделием, находящимся под слоем флюса 3 (рис. 3.26). В расплавленном флюсе 5 газами и парами флюса и расплавленного металла образуется полость -газовый пузырь 4, в котором существует сварочная дуга. Давление газов в газовом пузыре в сочетании с механическим давлением, создаваемым дугой, оказывается достаточным для оттеснения жидкого металла из-под дуги, что улучшает теплопередачу от нее к основному металлу. Повышение силы сварочного тока увеличивает механическое давление дуги и глубину проплавления основного металла hпр.

Кристаллизация расплавленного металла сварочной ванны 7 приводит к образованию сварного шва 6. Затвердевший флюс образует шлаковую корку 8 на поверхности шва. Расплавленный флюс, образуя пузырь и покрывая поверхность сварочной ванны, эффективно защищает расплавленный металл от взаимодействий с воздухом. Металлургические взаимодействия между расплавленным металлом и шлаком способствуют получению металла шва с требуемым химическим составом.

В отличие от ручной дуговой сварки металлическом электродом при сварке под флюсом, так же как и при сварке плавящимся электродом в защитных газах, токоподвод 2 к электродной проволоке осуществляется на небольшом расстоянии (вылет электрода) от дуги (до 70 мм). Это позволяет без перегрева электрода использовать повышенные сварочные токи (до 2000 А). Плотность сварочного тока достигает 200 ... 250 А/мм2, в то время как при ручной дуговой сварке не превышает 15 А/мм2. В результате повышается глубина проплавления основного металла и скорость расплавления электродной проволоки, т.е. достигается высокая производительность процесса.

Сварку под флюсом можно осуществлять переменным и постоянным током. Подача электродной проволоки в дугу и перемещение ее осуществляется специальными механизмами (см. гл. 4).

Форма и размеры шва зависят от многих параметров режима сварки: величины сварочного тока, напряжения дуги, диаметра электродной проволоки, скорости сварки и др. Такие параметры, как наклон электрода или изделия, вылет электрода, грануляция флюса, род тока и полярность и т.п. оказывают меньшее влияние на форму и размеры шва.

Необходимое условие сварки -поддержание дуги. Для этого скорость подачи электрода должна соответствовать скорости его плавления теплотой дуги. С увеличением силы сварочного тока скорость подачи электрода должна увеличиваться (рис. 3.28).

Необходимое условие сварки -поддержание дуги. Для этого скорость подачи электрода должна соответствовать скорости его плавления теплотой дуги. С увеличением силы сварочного тока скорость подачи электрода должна увеличиваться (рис. 3.28).

Состав и строение частиц флюса оказывают заметное влияние на форму и размеры шва. При уменьшении насыпной массы флюса (пемзовидные флюсы) повышается газопроницаемость слоя флюса над сварочной ванной и, как результат этого, уменьшается давление в газовом пузыре дуги. Это приводит к увеличению толщины прослойки расплавленного металла под дугой, а значит, и к уменьшению глубины проплавления. Флюсы с низкими стабилизирующими свойствами, как правило, способствуют более глубокому проплавлению.

Пространственное положение электрода и изделия при сварке под флюсом оказывает такое же влияние на форму и размеры шва, как и при ручной сварке. Для предупреждения стекания расплавленного флюса ввиду его высокой жидкотекучести сварка этим способом возможна только в нижнем положении при наклоне изделия на угол не более 10 ... 15°. Изменение формы и размеров шва наклоном изделия находит практическое применение только при сварке кольцевых стыков труб ввиду сложности установки листовых конструкций в наклонное положение. Сварка с наклоном электрода находит применение для повышения скорости многодуговой сварки. Подогрев основного металла до температуры 100 °С и выше приводит к увеличению глубины провара и ширины шва.

Техника автоматической сварки. Перед началом автоматической сварки следует проверить чистоту кромок, правильность их сборки и направления электрода по оси шва. Металл повышенной толщины сваривают многослойными швами с необходимым смещением электрода с оси шва. Перед наложением последующего шва поверхность предыдущего тщательно зачищают от шлака и осматривают с целью выявления наличия в нем наружных дефектов.

В начале сварки, когда основной металл еще не прогрелся, глубина его проплавления уменьшена, в связи с чем эту часть шва обычно выводят на входную планку. По окончании сварки в месте кратера образуется ослабленный шов, поэтому процесс сварки заканчивают на выводной планке. Входную и выводную планки шириной до 150 мм и длиной (в зависимости от режима и толщины металла) до 250 мм закрепляют на прихватках до начала сварки. После сварки планки удаляют.

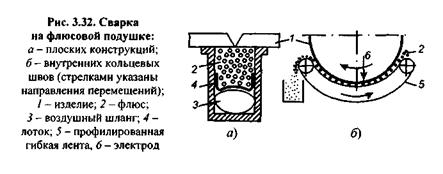

Для улучшения формирования корня шва в увеличенную по глубине формирующую канавку в медной подкладке можно засыпать флюс - так выполняют сварку на флюсомедной подкладке. Односторонняя сварка на флюсовой подушке (рис. 3.32) при плотном поджатии флюса обеспечивает полный провар кромок, хорошее формирование корня шва при меньшей точности сборки кромок толщиной 2 мм и выше. Флюс под стыком поджимается воздухом, подаваемым в шланг 3, а при сварке кольцевых швов - специальной гибкой лентой. Свариваемые листы от перекоса при поджатии флюса должны удерживаться специальными грузами или магнитным полем на специальных магнитных стендах.

Формирование корня шва на флюсовой подушке позволяет выполнять автоматическую сварку однопроходных швов без разделки или с V-образной разделкой кромок на металле толщиной до 15 мм, корневого шва в многопроходных швах с V- или Х-образной разделкой кромок, а также сварку по заданному повышенному зазору без разделки кромок металла толщиной до 50 мм. Применение этого способа в последние годы сокращается из-за трудности плотного поджатия флюса под стык по всей его длине. В местах его неплотного поджатия образуются прожоги.

В односторонних швах не всегда обеспечивается хорошее формирование корня шва. Поэтому в ответственных конструкциях применяют сварку с двух сторон. При этом первые валики в корне швов должны перекрывать друг друга на толщину 2 ... 5 мм. При повышенных зазорах для предупреждения протекания расплавленного металла в зазор между кромками также используются флюсовые подушки и съемные подкладки. Однако лучшие результаты достигаются при предварительной ручной или механизированной подварке корня шва и последующей сварке с обратной стороны швов. После кантовки изделия при первом основном проходе подварочный шов следует полностью переваривать. Подварочный шов часто служит сборочным вместо прихваток.

В зависимости от площади поперечного сечения шва и положения сварки угловые соединения можно выполнять без скоса или со скосом одной из кромок одно- и многослойными швами. Полный провар стыка без скоса кромок можно получить при толщине стенки в тавровом соединении не более 14 мм. Сварку угловых швов выполняют в положении "в лодочку" или наклонным электродом (рис. 3.33).

При положении "в лодочку" (рис. 3.33, а) в один проход можно сваривать швы с катетом до 14 мм, наклонным электродом - до 6 мм. Соединение под сварку следует собирать с минимальным зазором для предупреждения вытекания в него расплавленного металла. При зазоре свыше 1,5 мм с обратной стороны первого шва необходима ручная или механизированная подварка. Подварочный шов должен быть полностью переварен при наложении основных швов. В практике применяют также заделку зазора с обратной стороны асбестовым шнуром, который впоследствии удаляют. В некоторых типах сварных соединений возможно применение медных подкладок (рис. 3.33, е).

При положении "в лодочку" (рис. 3.33, а) в один проход можно сваривать швы с катетом до 14 мм, наклонным электродом - до 6 мм. Соединение под сварку следует собирать с минимальным зазором для предупреждения вытекания в него расплавленного металла. При зазоре свыше 1,5 мм с обратной стороны первого шва необходима ручная или механизированная подварка. Подварочный шов должен быть полностью переварен при наложении основных швов. В практике применяют также заделку зазора с обратной стороны асбестовым шнуром, который впоследствии удаляют. В некоторых типах сварных соединений возможно применение медных подкладок (рис. 3.33, е).

Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 445; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!