ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие сведения

Древесина — ценный и благородный строительный материал, требующий к себе бережного отношения. Срок службы деревянных конструкций при правильной эксплуатации и своевременных текущих ремонтах составляет 100 и более лет. Классическими примерами длительной эксплуатации деревянных конструкций служат Преображенский храм на острове Кижи (1714 г.), деревянные фермы Московского манежа (1817 г.) (см. рис. 1.1, 1.2) и другие выдающиеся памятники древнерусского зодчества.

Вместе с тем использование для изготовления деревянных конструкций пиломатериалов с влажностью более 30 %, увлажнение конструкции в процессе эксплуатации, нарушение осушающего режима в помещен и другие причины приводят к загниванию древесины и резкому сокращению сроков службы деревянных конструкций.

Проектирование защиты деревянных конструкций от биологической и химической коррозии регламентируется СНиП 2.03.11-85 [4].

Основные положения системы противопожарного нормирования в строительстве изложены в СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [5].

Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными преградами подразделяются по степеням огнестойкости (I.. .V) и классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкции. Строительные конструкции в свою очередь характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Показателем огнестойкости является предел огнестойкости. Пожарную опасность конструкции характеризую класс ее пожарной опасности.

|

|

|

Предел огнестойкости строительных конструкций - это время (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции признаков предельных состоянии: потери несущей способности (R): потери целостности (Е); потери теплоизолирующей способности (I).

Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются результатам огневых испытаний в специальных лабораторных печах с соблюдением стандартного режима нарастания температуры и проверяются при натурных испытаниях.

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на 4 класса: КО (непожароопасные); К1 (малопожароопасные); К2 (умеренно пожароопасные); КЗ (пожароопасные).

Деревянные конструкции отнесены по ГОСТ 30403 к классу КЗ. Проблема заключается в снижении пожарной опасности деревянных конструкций (КЗ), которая характеризуется такими показателями, как горючесть (Г), воспламеняемость (В) и распространение пламени по поверхности (РП). К сожалению, все известные огнезащитные составы при поверхностном нанесении не могут обеспечить группу горючести выше ГЗ (нормально горючие), группу воспламеняемости выше В2 (умеренно воспламеняемые) и группу по распространению огня выше РПЗ (умеренно распространяющие). Таким образом, в лучшем случае деревянные конструкции могут быть отнесены к классу К2 и допускаться к применению в одноэтажных зданиях класса конструктивной пожарной опасности С2.

|

|

|

Защита от загнивания

Гниение древесины

Под гниениемдревесины понимают процесс жизнедеятельности грибов, разрушающих целлюлозу — самую прочную часть древесины. Грибы относятся к группе низших споровых растений, в клетках которых нет хлорофилла. В эксплуатируемых зданиях и сооружениях деревянные конструкции поражаются в основном домовыми грибами. Наиболее опасные виды домовых грибов представлены в табл. 12.1. Точно определить вид домового гриба можно лишь после лабораторных микологических исследований, однако в большинстве случаев этого и не требуется, так как способы борьбы с домовыми грибами практически не зависят от конкретного вида гриба.

Процесс развития грибов происходит при средней влажности древесины более 20 % в условиях повышенной влажности воздуха при отсутствии вентиляции и температуре окружающего воздуха от 0 до 45 °С.

|

|

|

Характерные признаки поражения древесины грибами в конструкциях:

- появление на поверхности древесины грибницы — белых пушистых скоплений грибных нитей (гифов), а также наличие в помещении характерного грибного запаха;

- изменение цвета древесины: в начале процесса — на красноватый, затем бурый или темно-коричневый;

- наличие в древесине глубоких продольных и поперечных трещин, по которым она распадается на отдельные призматические кусочки - деструктивная гниль (древесина как бы обугливается, легко отрывается и растирается пальцами в порошок).

Для оценки степени поражения древесины грибами установлено 5 групп: 0 — здоровая древесина; 1 — снижение прочности древесины на 10.. .20 %; 2 — снижение прочности на 40 %; 3 и 4 — аварийное состояние — снижение прочности на 50 % и более.

Конструктивные меры защиты

Основными мероприятиями конструктивной профилактики против загнивания деревянных конструкций являются защита их от постоянного или систематически повторяющегося увлажнения, создание осушающего режима эксплуатации (рис. 12.1).

Увлажнение деревянных конструкций может быть:

|

|

|

- непосредственное — атмосферными осадками из-за протечек кровли;

- капиллярное — грунтовыми водами при повреждении гидроизоляции;

- биологическое — самоувлажнение в процессе гниения;

- конденсационное — увлажнение за счет оседания воды из паров, содержащихся в воздухе (наиболее опасное).

Основные конструктивные меры защиты:

- использование сухого пиломатериала с влажностью W = 12 % для

изготовления клееных деревянных конструкций и W < 20 % — для цельнодеревянных конструкций;

- защита конструкций от увлажнения на период транспортировки и монтажа;

- размещение деревянных конструкций полностью в пределах отапливаемого помещения либо целиком в пределах неотапливаемого чердачного помещения, за утепленным подвесным потолком (рис. 12.1, а);

установка опорных частей балок, ферм на деревянные опорные подушки на пилястры или в открытые гнезда, утепление этих гнезд (рис. 12.1,6);

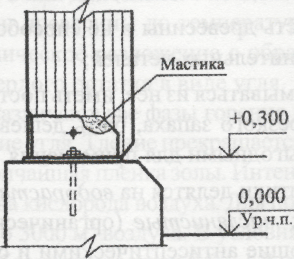

- устройство опорных узлов рам, арок так, чтобы низ деревянного элемента был на 300.. .500 мм выше уровня чистого пола (рис. 12.1, в), расстояние от отмостки до низа стеновых панелей должно быть не менее 400 мм;

- обеспечение свободного доступа к опорным узлам конструкций для

осмотра и проветривания;

- устройство гидроизоляции в местах соприкосновения древесины с каменной кладкой, бетоном, металлом;

- обеспечение зазора не менее 250 мм между нижним поясом ферм и утеплителем в зданиях с утепленным подвесным потолком для осмотра и проветривания;

- проектирование покрытий с наружным водоотводом, вынос карниза (свеса кровли) при неорганизованном водоотводе не менее 500 мм;

- вентиляция утепленных деревянных перекрытий через щелевые плинтуса и решетки в полу в углах комнат, вентиляция подполья через продухи в цокольных стенах;

- правильное расположение слоев пароизоляции и теплоизоляции в ограждающих конструкциях (слой пароизоляции должен располагаться в начале теплового потока, т. е. со стороны положительных температур, а теплоизоляционный слой устраивается в конце теплового потока, т. е. с холодной стороны ограждения).

|

|

|

|

б)

|

|

| Теплоизоляция |

|

|

Опорный узел балки

Опорный узел фермы

Опорный узел рамы

Опорный узел арки

|

|

|

|

Конструктивные меры защиты деревянных конструкций:

а — расположение деревянных конструкций полностью внутри отапливаемого здания или

в пределах холодного чердачного помещения; б — установка деревянных конструкций в утепленные гнезда или на пилястры; в — расположение нижней грани опорной части деревянных конструкций выше уровня чистого пола (сварка стальных элементов условно не показана)

Химические меры защиты

В тех случаях, когда одними конструктивными мерами невозможно гарантировать надежную защиту деревянных конструкций от загнивания, конструкции обрабатываются специальными химическими препаратами - антисептиками - веществами, оказывающими отравляющее воздействие на биологических разрушителей древесины.

Требования к антисептикам:

- быть токсичными для дереворазрушающих грибов и насекомых и безопасными для человека и домашних животных;

- не влиять на механическую прочность древесины и не способствовать коррозии металлических соединительных деталей;

- легко проникать в древесину и не вымываться из нее, иметь постоянный химический состав, не иметь резкого запаха, быть дешевыми и доступными, т. е. экономически выгодными для применения.

Применяемые в строительстве антисептики делятся на водорастворимые (неорганические или минеральные); маслянистые (органические); комбинированные; комплексные (обладающие антисептическими и огнезащитными свойствами). Деревянные конструкции каркасов, покрытий и перекрытий защищаются водорастворимыми антисептиками.

Состав некоторых антисептиков, %:

-фтористый натрий (NаF - 3; вода — 97) - белый порошок, неимеющий цвета и запаха, легко проникает в древесину и легко вымывается из нее, при соприкосновении с известью, цементом, алебастром, мелом теряет свои свойства;

- кремнефтористый аммоний — КФА (КФА — 10; вода — 90) — белый кристаллический порошок с легким запахом аммиака;

- препарат ББ-11 (бура техническая -- 10; кислота борная — 10; вода—80).

Элементы конструкций, соприкасающиеся с землей (сваи, опоры ЛЭП, шпалы, столбы), пропитываются маслянистыми антисептиками. Из маслянистых антисептиков наиболее эффективно каменноугольное масло (креозот) — темно-коричневая жидкость с едким запахом — продукт переработки каменноугольной смолы, а также антраценовое масло, сланцевое масло и березовый деготь.

В настоящее время применяются, как правило, комплексные составы, оказывающие антисептическое и огнезащитное воздействие на древесину.

Защита от возгорания

Горючесть древесины

Горение древесины — процесс быстрого соединения продуктов термического разложения древесины с кислородом воздуха, сопровождающийся выделением тепла и дыма, появлением пламени. При горении происходит химическая деструкция (пиролиз) древесины. Возгорание древесины происходит в результате кратковременного нагрева ее до температуры 250°С или длительного воздействия более низких температур. При нагревании древесины до температуры пожаров (800...900 °С) происходит ее термическое разложение с образованием смеси газообразных продуктов и твердого остатка в виде угля.

Различают две фазы горения древесины: первая — пламенная; вторая — тление угля. Тление прекращается, если на поверхности древесины образуется тончайшая пленка золы. Интенсивность горения зависит от подачи и количества кислорода воздуха. Для полного сгорания 1 м3 древесины необходимо около 3000 м3 воздуха. В условиях пожара скорость обугливания древесины колеблется в пределах 0,6... 1,8 мм/мин и зависит от температурного режима пожара, влажности древесины, размеров и формы сечения деревянных элементов и шероховатости их поверхности.

В пожарном отношении деревянные конструкции часто необоснованно считаются более опасными, чем металлические или железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Опыт обследования зданий, поврежденных пожаром, показывает, что незащищенные металлические и железобетонные конструкции быстро теряют несущую способность и внезапно обрушаются.

В то же время массивные клееные деревянные конструкции обладают хорошей огнестойкостью: на рис. 12.2 показан общий вид склада готовой продукции на калийном комбинате после 2-часового пожара, возникшего из-за возгорания транспортерной ленты на подвесной галерее, а на рис. 12.3 — фрагмент поперечного сечения клееной деревянной арки после пожара. Обуглившийся наружный слой древесины, теплопроводность которого в 4 раза меньше теплопроводности самой древесины, воспрепятствовал проникновению тепла и кислорода в зону горения и защитил центральную часть элемента от возгорания. Как показали проверочные расчеты, несущая способность верхних частей конструкций с учетом ослабления сечения на 20 % оказалась достаточной для восприятия расчетных нагрузок, и после восстановительного ремонта они признаны пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Деревянные конструкции допускается применять в зданиях и сооружениях при температуре окружающего воздуха не более 35 °С — для клееных деревянных конструкций и не более 50 °С — для деревянных конструкций из брусьев и досок. Применение деревянных конструкций, как и других видов строительных конструкций, требует соблюдения конструктивных и химических мер защиты их от возгорания.

Конструктивные меры защиты

Конкретные конструктивные меры защиты от пожарной опасности зависят от функционального назначения зданий и сооружений. Для одноэтажных производственных и складских зданий применяются в основном следующие конструктивные меры защиты: соблюдение противопожарных разрывов между зданиями; устройство противопожарных зон длиной не менее 6... 12 м в протяженных зданиях; разделение зданий на отсеки через 50 м противопожарными (брандмауэрными) стенами из несгораемых материалов с возвышением стен над кровлей не менее 0,6 м; проектирование КДК массивного прямоугольного сечения; зашита поперечного сечения деревянных элементов оштукатуриванием или обшивка листовыми материалами из асбеста или ГКЛ; ограничение зазора между элементами составного сечения величиной 7 мм, большие зазоры должны быть замкнуты диафрагмой необходимой толщины; применение несгораемых теплоизоляционных материалов и кровель; разделение на отсеки, не сообщающиеся между собой, кровельных и стеновых панелей, имеющих пустоты.

Химические меры защиты

При невозможности обеспечить требуемую пожарную безопасность зданий конструктивными мерами используются химические меры защиты — обработка деревянных элементов огнезащитными составами — ан-типиренами.

Антипирены — вещества, которые при нагревании плавятся и покрывают поверхность древесины огнезащитной пленкой, препятствующей доступу воздуха к древесине, или разлагаются с выделением большого количества негорючих газов, которые оттесняют воздух от древесины. В состав антипиренов входят фосфорнокислый и сернокислый аммоний, бура, борная кислота и другие химические вещества.

Состав некоторых антипиренов, %: препарат МБ-1 (медный купорос — 2,7; бура техническая — 3,6; углекислый аммоний — 5.3; кислота борная — 3,4; вода — 85); препарат МС (диаммоний фосфат — 7,5; сульфат аммония — 7,5; фтористый натрий — 2; вода — 83).

Для поверхностной обработки деревянных конструкций могут использоваться приведенные выше составы (при удержании сухой соли не менее 100 г/м2), а также фосфатные типа ОФП-9 и вспучивающиеся покрытия, разработанные ВНИИПО, а также ТХЭФ (раствор трихлорэтилфосфата в четыреххлористом углероде).

Пропитка антипиренами снижает прочностные свойства древесины в среднем на 10 %. Соединительные металлические детали (накладки, болты) также должны быть защищены огнезащитными составами.

Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1522; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!