Исследования скважин и их эксплуатация с помощью ГТ

Исследование скважин с помощью ГТ. С помощью колонн ГТ получают более объективные данные о притоке, давлении и температурах в скважинах при непрерывной циркуляции жидкости или газа в скважине под давлением, то есть в условиях, не искажающих естественных процессов. Такие замеры проводятся для точного определения температуры жидкости в скважине, с помощью которой позволяет выявить интервалы поступления газа в скважину, места негерметичности НКТ и обсадных колонн, перетоков за обсадными колоннами. Замеры шумов позволяют обнаружить однофазное или двухфазное течение, что, позволяет точно определить место поступления газа или жидкости в обсадную колонну или в открытый ствол, выявить зону поглощения и интервалы перетоков жидкости за обсадной колонной и внутри нее. Измерение плотности жидкости позволяет получить информацию о месте и типе жидкости, поступающей в скважину [12].

Измерение расхода жидкости дает возможность оценить скорости течения и относительные перемещения жидкости, выявить перетоки в проницаемые пласты и негерметичности труб и пакеров.

Совместными замерами расхода жидкости и плотности пользуются для обнаружения мест поступления в скважину воды.

Радиоактивный каротаж и радиоизотопные методы используют для количественной оценки скоростей течения и контроля заколонных перетоков, для чего в скважину закачивают радиоактивные материалы, растворимые в углеводородах.

|

|

|

Измерение плотности методом рассеянного гамма-гамма излучения позволяет точно установить верх границы гравийного фильтра, места прихвата труб, кровлю цементного камня, нарушения сплошности цементного камня, каверны в скважине и т. д. В целом, применение ГТ существенно расширяет возможности каждого из известных методов исследований скважин, существенно повышая их информативность и объективность.

Проведение геофизических исследований в процессе каротажа пологих и горизонтальных скважин с помощью ГТ. Использование ГТ перспективно для выполнения внутрискважинных работ, не связанных с закачиванием через них технологических жидкостей. К таким операциям относятся каротажные исследования, сопровождающиеся необходимостью спуска различных приборов как в искривленные, так и горизонтальные скважины [12].

Колонна ГТ в настоящее время является наиболее приемлемым и единственным средством для спуска каротажных инструментов в скважины с большим углом отклонения от вертикали, и прежде всего, в горизонтальные участки стволов.

Наряду с большей глубиной исследований и высокой разрешающей способностью, каротаж на колонне ГТ обеспечивает ряд других преимуществ. Каротажные приборы могут быть спущены в наклонные стволы большой протяженности, при этом отсутствуют задержки, связанные с наращиванием колонны, как в случае каротажа на бурильных трубах. Измерения могут проводиться непрерывно в пределах всей исследуемой зоны в большом диапазоне скоростей перемещения приборов [12].

|

|

|

Кабель может вводиться в колонну ГТ одним из трех способов:

- во время изготовления колонны ГТ;

- путем продавливания или протаскивания кабеля внутри ГТ на поверхности;

- в скважинных условиях.

Спуск приборов в сильно искривленные скважины на кабеле-тросе затруднен, а в горизонтальную скважину и вообще невозможен, так как зенитный угол оси скважины в 60° является предельным, при котором инструмент и приборы могут, преодолевая силы трения, спускаться в скважину. Использование роликов позволяет увеличить его на 10°, однако наличие цементного камня или иных отложений на внутренних стенках труб препятствуют его перемещению. В настоящее время освоена технология исследования скважин, длина горизонтальных участков которых достигает 1000 м. ГТ представляет собой реальное средство доставки приборов и инструмента в нужную точку или интервал скважины. При этом геофизический кабель располагается внутри трубы и защищен от истирания, что является существенным преимуществом по сравнению со спуском приборов на обычных трубах (Патент № 3401749 U.S.P.D.). Использование ГТ существенно повышает качество выполнения работ и достоверность получаемой информации, поскольку отсутствуют продольные колебания инструмента и его прерывистое движение. Это обусловлено более высокой продольной жесткостью ГТ по сравнению с геофизическим кабелем. Измерения можно проводить в процессе спуска и подъема колонны, а скорость его перемещения достигает 0,5 м/с.

|

|

|

Ремонт скважин с помощью ГТ

Очистка ствола скважин с помощью ГТ.Наиболее часто ГТ используют для очистки стволов скважин от песка, частиц (обломков) породы и других посторонних механических частиц и материалов [12, 223]. Для этого жидкость или газ закачивают в ГТ с возвратом потока по кольцевому пространству между ГТ и колонной НКТ или эксплуатационной колонной. Наземное оборудование дополняется циркуляционным вертлюгом, обеспечивающим возможность закачивания жидкости в процессе спуска или подъема ГТ.

Наряду с обычными методами очистки ствола скважин (прямая и обратная промывка) представляет научный и практический интерес два новых метода.

|

|

|

Первый метод заключается в использовании двух концентрических колонн ГТ, на нижнем конце которых закреплен струйный насос. Рабочая жидкость закачивается в кольцевое пространство, а возвращается по внутренней колонне (или наоборот).

Второй метод заключается в удалении твердой фазы (частиц) с забоя скважины через колонну ГТ за счет газлифта. Необходимый для этого газ закачивается с поверхности в кольцевое пространство между колонной ГТ и колонной НКТ или эксплуатационной колонной. При этом для промывки скважин могут быть использованы вспененные (аэрированные) жидкости.

Через колонну ГТ можно закачивать в скважину нагретую нефть (для растворения отложений парафина) или растворы ингибиторов, которые могут быть диспергированы азотом и закачаны в кольцевое пространство.

Возможно также осуществление комбинированных обработок, включающих промывку, и стимулирующую обработку ПЗП скважины [12].

Очистка забоев эксплуатационных скважин с помощью ГТ. Для обеспечения нормальной эксплуатации скважин песок, накапливающийся на забое скважины, необходимо удалять. В противном случае увеличение его объема выше уровня перфорационных отверстий приводит к снижению дебита скважин, а иногда и прекращению их эксплуатации. Для обеспечения нормальной эксплуатации скважины его следует удалять, при этом отрицательное воздействие на пласт должно быть минимальным.

Песок может скапливаться на забое скважины после операций ПРС, связанных с применением гидропескоструйных перфораторов, выполнения операций по ГРП, и по созданию искусственного забоя и т.д. [12].

Основным требованием к технологии удаления является необходимость обеспечения выноса твердых частиц из скважины, что актуально как при бурении, так при ПРС. Во время работ с колоннами ГТ выполнение этого требования в 4-6 раз повышает эффективность данного процесса.

В качестве промывочных, как правило, используют два типа реологических моделей жидкостей – ньютоновские и неньютоновские. К первой группе относятся вода, солевые водные растворы, и углеводородные жидкости (дизельное топливо, нефть и т.п.). Все они имеют постоянную для данной температуры истинную вязкость [12, 222, 224].

Вторую группу составляют тиксотропные буровые растворы и гели. Для них характерно наличие зависимости вязкости от условий течения, то есть они обладают релаксационными свойствами и зависимость между скоростью и напряжением сдвига у них нелинейна.

Помимо указанных типов, используют сжимаемые жидкости, содержащие газ, к которым могут быть отнесены двухфазные смеси, которые представляют собой аэрированную жидкость или пену. В качестве жидкости для образования пен используют воду или нефть, а в качестве инертных газов используют азот, выхлопные газы Двс. Для образования устойчивой пены добавляют ПАВ (до 5-6 %). Использование пен обусловлено стремлением снизить гидростатические давления (репрессию) на пласт при выполнении технологических операций.

Жидкости, содержащие газ и пены, требуют более сложных режимов работы оборудования. При их использовании, как правило, необходимо обеспечивать дросселирование поднимающегося потока на выходе из устьевой арматуры.

Скорость восходящего потока при работе с ГТ, должна превышать скорость оседания в нем твердых частиц. Это условие справедливо для вертикальных скважин, а так же для наклонных участков с отклонением от вертикали до 45°. Для более пологих и горизонтальных участков скважины условия выноса твердых частиц усложняются за счет образования застойных зон (дюнообразование), особенно в местах контакта ГТ со стенкой скважины или эксплуатационной колонной. Для предотвращения этого явления или сведения его отрицательного эффекта к минимуму необходимо обеспечивать турбулентность потока восходящей жидкости.

Анализ показывает, что установившаяся скорость оседания для частиц песка размером 0,84 мм составляет 0,128 м/с, а для 2 мм – 0,274 м/с. Поскольку гранулометрический состав песка в образующихся пробках достаточно разнообразен, то расчеты следует проводить с учетом максимальных размеров частиц, выносимых на поверхность. Считается, что для обеспечения выноса песка в вертикальной скважине скорость восходящего потока жидкости должна превышать установившуюся скорость оседания в 1,5-2 раза, а в горизонтальных участках – в 10 раз. Если ньютоновская жидкость не обеспечивает выноса песка, необходимо использовать двухфазные жидкости или инертный газ [12].

Наибольший опыт промывок песчаных пробок на забое газовых скважин накоплен в ООО «Уренгойгазпром» [226]. Здесь в качестве промывочной жидкости применяются двухфазные пенные системы, приготовленные на основе чистой технической воды с добавкой ПАВ следующих составов.

Состав №1 (для летних условий):

- техническая вода (температура плюс 40-45 °С) - до 99,0 – 99,9 % масс.;

- ОП-10, неонол водорастворимый и др. - 0,5-1,0 % масс.;

- дисперсная фаза - природный газ, инертный газ (азот), воздух (при проведении работ на поглощающих или пьзометрических скважинах);

- степень газирования - 60-70 нм3/м3;

- кратность пены - 10 и более.

Состав №2 (для летних и зимних условий):

- техническая вода - 70-75 % об.;

- метанол, одноатомный спирт или растворы NaCl, CaCl2 – 25-30 % об.;

- ОП-10, неонол водорастворимый - 1-1,5 % масс.;

- дисперсная фаза - природный газ;

- степень газирования - 40-60 нм3/м3;

- кратность пены - 10.

Состав № 3 (для зимних условий):

- техническая вода - 70-75 % об.;

- одноатомный спирт или растворы NaCl, CaCl2 - 25-20 % об.;

- ОП-10, неонол водорастворимый – 1,0 - 1,5 % масс.;

- NaCl - 5-10 % масс.;

- дисперсная фаза - природный газ;

- степень газирования - 40-60 нм3/м3;

- кратность пены - 10.

При промывке песчаной пробки низ ГТ оборудуется обратным клапаном и гидромониторной насадкой. Для управления циркуляцией промывочной жидкости на выкидной линии пользуются набором штуцеров. Давление перед штуцерами регулируется в зависимости от устьевого давления, не допуская поглощения промывочной жидкости и превышения в затрубном пространстве скважины давления опрессовки эксплуатационной колонны.

При отрицательной температуре воздуха для нагрева наземного оборудования через ГТ в течение 20 минут прокачивается подогретая рабочая жидкость.

Оптимальный расход промывочной жидкости через ГТ диаметром 33 мм составляет 10,8-14,4 м3/ч (3–4 л/с), давление при закачивании - от 8,0 до 15,0 МПа. Скорость подачи ГТ в скважину при циркуляции составляет 0,1 м/с. Через каждые 300 м контролируется нагрузка на транспортер. При подходе ГТ к «голове» песчаной пробки (до 9-10 м) скорость подачи снижается до 0,001 м/с. После чего начинается закачивание в скважину пенообразующей жидкости с одновременным спуском (подачей) ГТ со скоростью 0,001 м/с до осевой нагрузки на гидромониторную насадку, соответствующую 3000-5000 кН (300-500 кг).

После разрушения (размыва) пробки или ее участка следует продолжать промывку без изменения глубины подвески ГТ до тех пор, пока из кольцевого пространства не будет вынесен весь объем песчаной пробки. Затем скважину необходимо промыть промывочной жидкостью в объеме, равном объему лифтовой колонны, продуть ГТ газом или воздухом, отработать скважину на факел через факельную линию.

При очистке лифтовой колонны с несколькими пробками следует контролировать расход промывочной жидкости из кольцевого пространства. В случае, если расход жидкости уменьшается, а давление нагнетания увеличивается, необходимо поднять ГТ и продолжить закачивание жидкости до возобновления циркуляции.

На газовых месторождениях Крайнего Севера ежегодно проводится в среднем около 65 промывок песчаных пробок (на Уренгойском месторождении – около 16, на Вынгапуровском – 14, на Медвежьем – 7, на Ямбургском - 9) [227].

Описанные выше проблемы решаются в основном при прямом способе промывки, когда технологическая жидкость направляется к пробке через колонну ГТ. Несмотря на советы не допускать попадания во внутреннюю полость песка и других компонентов пробки, есть сомнения о целесообразности использования обратной промывки. Все вопросы о преимуществах и недостатках прямой и обратной схем промывок при удалении пробок достаточно хорошо разработаны для традиционных способов ПРС и остаются правомочными для технологий ГТ. В месте с тем управляемость, гибкость и эффективных технологий с применением ГТ существенно выше.

Основным опасением и аргументом против использования схемы обратной промывки является возможность закупоривания ГТ продуктами, слагающими пробку. Кроме того, при подаче жидкости в кольцевое пространство может произойти потеря устойчивости колонны ГТ в верхней части (смятие). Практические эксперименты и предварительные расчеты режимов выполнения обратной промывки показывают, что в качестве технологических жидкостей в данном случае целесообразно использовать только несжимаемые жидкости, нельзя применять известные Г, З - обратные клапаны в составе колонны ГТ и другие аналогичные устройства, перепускающие (пропускающие) жидкость в одном направлении по колонне и всему тракту ее течения [12].

Технология удаления АСПО из эксплуатационной колонны с помощью ГТ. Данный вид работ осуществляется путем промывки горячей нефтью или толуолом, ксиленом или горячим водным раствором (температура 212 °F или 100 °С) при соблюдении необходимых мер безопасности.

В случае промывки водой необходимо [12]:

а) иметь специальное герметизирующее оборудование, устойчивое к воздействию высоких температур;

б) перед спуском ГТ в скважину провести промывку всей колонны ГТ, находящейся на барабане;

в) проверить наличие консистентной смазки на всех роликах после проведения циркуляции.

- начинать осуществлять промывку на отметках глубже нижнего продуктивного горизонта;

- осуществлять циркуляцию до тех пор, пока в выходящей из скважины жидкости не будет отсутствовать твердая фаза;

- в одном цикле не проводить повторную циркуляцию промывочной жидкости.

Удаление гидратных пробок и растепление скважин с помощью ГТ.В процессе подъема пластовой жидкости по колонне лифтовых труб гидростатическое давление уменьшается. Если величина этого давления становится ниже давления насыщения, из пластовой жидкости выделяется попутный газ и часть его растворяется в пластовой воде (неизбежном компоненте пластовой жидкости). При температурах и давлениях, соответствующих равновесному состоянию смеси образуются кристаллогидраты углеводородов в виде кристаллического вещества [12].

Метан, этан, пропан и бутан образуют кристаллогидраты при отрицательной температуре, а при повышенном давлении и положительной температуре их возникновению способствует наличие легких углеводородов и обводненность скважины.

Кристаллогидраты осаждаются на стенках колонны лифтовых труб и в затрубном пространстве. Прекращение эксплуатации скважины способствует интенсивному уже начавшемуся образованию кристаллогидратов. Этому процессу способствует и понижение температуры пластовой жидкости в стволе скважины. Наиболее интенсивно гидраты осаждаются в полости лифтовых труб и кольцевом пространстве в интервале глубин 100-900 м при любых способах эксплуатации скважин (фонтанном, с помощью электроцентробежных насосов и штанговых скважинных установок).

Для удаления гидратных пробок существует ряд методов, самым простым из которых является промывка скважины горячим солевым раствором (при t = 70-80 °С). При использовании установок ГТ гидраты удаляют в результате подачи технологической жидкости во внутреннюю полость НКТ, если эксплуатацию скважины осуществляют фонтанным способом или с помощью УЭЦН.

Обычно при удалении гидратных пробок на газовых скважинах применяется горячий раствор хлористого кальция [223]. Однако в газоконденсатных скважинах применение данного раствора оказалось проблематичным. При его закачивании наблюдается образование высоковязкой суспензии, закупоривающей ствол и ПЗП. Для устранения указанного осложнениями было предложено использовать новый облегченный солевой раствор на основе хлоркалий-электролита и ПАВ, закачиваемый в скважину через ГТ [228].

Закачивают в ГТ горячий (до 60 ºС) раствор хлоркалия-электролита, состоящий из хлорида калия 60-68 %, хлорида магния 4-9 %, хлорида натрия 12-24 %, хлорида кальция 0,7-1,4 %, с облегченной добавкой. В качестве облегченной добавки предлагается использовать ПАВ, например, дисольван – 1-2 %, Промывают облегченным солевым раствором ствол скважины, созданием циркуляции в кольцевом пространстве между ГТ и НКТ. По мере разрушения гидратно-ледяной пробки ГТ медленно опускают в скважину до полного разрушения гидратной пробки. После полного разрушения гидратной пробки продолжают спуск ГТ до забоя скважины с целью растепления всего ствола скважины. После растепления ствола скважины ГТ извлекают из скважины, промывают ствол скважины созданием циркуляции в трубном и затрубном пространствах скважины. Скважину осваивают и пускают в эксплуатацию.

На Пунгинском подземном хранилище газа (ПХГ) для удаления гидратных пробок используется метанол [229].

Если скважина оборудована штанговой скважинной насосной установкой, то технология удаления гидратной пробки усложняется. В этом случае ГТ спускают в кольцевое пространство между колонной НКТ и эксплуатационной [12]. Для этого используют эксцентричную планшайбу, аналогичную планшайбам для спуска приборов в кольцевое пространство, которой должна оборудована такая скважина (например, при проведении подземного ремонта для смены внутрискважинного оборудования). На отверстие, предназначенное для ввода ГТ, устанавливают уплотнитель облегченной конструкции.

Для ликвидации гидратных пробок и растепления скважин в составе комплекса наземного оборудования должна быть установка (подогреватель) для нагрева технологической жидкости. Это может быть нагреватель проточного типа, конструкции фирмы "Dreco" или дополнительная емкость с необходимым запасом жидкости, предварительно нагреваемой от внешнего источника тепла [12].

Наибольшие затраты времени и энергетических ресурсов требуются при проведении работ по растеплению скважины. В данном случае имеет место образование массива гидратов и ледяных пробок как в колонне лифтовых труб, так и в кольцевом пространстве эксплуатационной колонны.

Порядок работ остается тем же, что и при удалении песчаных пробок, однако темп их выполнения снижается, поскольку ликвидация гидратной или парафиногидратной пробки является более энергоемким процессом. Технологическая жидкость после взаимодействия с отложениями гидратов уменьшает температуру и поднимается вверх по кольцевому пространству между ГТ и НКТ.

В процессе удаления следует контролировать температуру технологической жидкости на входе и выходе ГТ, а также у устья скважины. Слишком низкая температура восходящего потока свидетельствует о наличии гидратов в кольцевом пространстве, что чревато повторным образованием пробки в колонне лифтовых труб, потерей циркуляции и последующим прихватом колонны ГТ.

После спуска ГТ до уровня, где гидраты отсутствуют, выполняется интенсивная промывка НКТ технологической жидкостью с целью гарантированного удаления гидратов из кольцевого пространства.

К наиболее сложным работам по растеплению следует отнести ремонт скважин, эксплуатируемых штанговыми скважинными насосами. Штанги, расположенные в полости лифтовой колонны (колонны НКТ), как правило, снабжены скребками или центраторами, что препятствует спуску в них колонны ГТ.

При наличии гидратной пробки в подобной скважине предусматривают выполнение достаточно длительного и трудоемкого ремонта. Если используют традиционный ПАА, то сначала, применяя штанголовки, отвинчивают и извлекают по частям колонну штанг, находящуюся выше гидратной пробки. Далее спускают колонну промывочных труб, промывают и удаляют участок пробки как можно большей длины, а затем повторно извлекают штанги. По мере того, как извлечение штанг становится затруднительным, вновь осуществляют промывку и проводят последующее извлечение. Этот процесс повторяют до тех пор, пока колонна штанг не будет извлечена полностью.

После удаления колонны штанг спускают колонну промывочных труб и выполняют длительную промывку скважины горячей водой или нефтью. После растепления пробки в кольцевом пространстве и восстановления циркуляции по затрубному пространству либо поднимают колонну НКТ, либо спускают штанговый насос и начинают эксплуатацию скважины.

Возможным способом доставки нагретой жидкости-теплоносителя в полость скважины является спуск колонны ГТ в кольцевое пространство между эксплуатационной и колонной НКТ. К настоящему времени, например, специалистами ОАО «Сургутнефтегаз» и ТПП «Когалымнефтегаз» накоплен определенный опыт по проведению подобных работ [12, 215].

Для перемещения ГТ по скважине применяют эксцентричную планшайбу, аналогичную планшайбам, устанавливаемым на устье для спуска приборов в кольцевое пространство. На отверстие, предназначенное для ввода аппаратуры, устанавливают уплотнитель облегченной конструкции. Промывка скважины по существу повторяет описанную выше технологию, при которой колонну ГТ размещают в НКТ. Отличие заключается в длительности промывки отдельных интервалов, поскольку требуется не только удалить продукты, слагающие пробку в кольцевом пространстве, но и прогреть колонну НКТ настолько, чтобы разложить гидрат, находящийся в ней. Все эти операции не вызывают каких-либо проблем, кроме одной – спуска и подъема колонны ГТ в кольцевом пространстве. Поскольку колонна НКТ располагается в полости скважины произвольным образом и форму ее оси существующими в настоящее время методами и приборами определить невозможно, существует риск защемления колонны ГТ.

Опасность защемления колонны ГТ при такой технологии спуска усугубляется еще и тем, что в процессе растепления за счет увеличения температуры колонны НКТ ее длина увеличивается. Поскольку верхний ее конец закреплен планшайбой, а нижний защемлен пробкой, то удлинение колонны может сопровождаться потерей устойчивости и дальнейшим искривлением ее оси. Все это провоцирует защемление ГТ, располагающихся в кольцевом зазоре. Однако выполнение подобных работ, весьма эффективных, но рискованных, в настоящее время является не сферой применяемой техники, а скорее основано на интуиции и мастерстве операторов установок ГТ, осуществляющих такие ремонты.

Процесс удаления гидратной пробки может быть ускорен в результате включения в работу штанговой насосной установки одновременно с промывкой кольцевого пространства. В этом случае остатки пробки удаляются за счет потока технологической жидкости, поступающей из затрубного пространства через скважинный насос во внутреннюю полость НКТ. Для достижения подобного режима работы необходимо использовать агрегат, обеспечивающий возможность функционирования станка-качалки в процессе СПО с ГТ.

Удаление жидкости из газовых скважин с помощью ГТ.Известно, что в процессе эксплуатации газовой скважины происходит снижение пластового давления и на забое скапливается жидкость: конденсат, нефть или вода. В результате заполнения скважины жидкостью возрастает противодавление на пласт и при равенстве гидростатического давления жидкости и пластового давления работа скважины останавливается.

Общепринятым примером борьбы с этим является замена колонны лифтовых труб на колонну меньшего диаметра, поперечное сечение которой при заданном дебите обеспечивает скорость течения газа, обеспечивающий вынос жидкости. Однако замена колонн требует глушения скважины, что в условиях пониженного пластового давления может привести к существенному снижения ее дебита после выполнения этих работ.

Для того, чтобы избежать этого нежелательного явления, следует использовать колтюбинговые технологии, обеспечивающие удаление жидкости без остановки скважины.

В зависимости от конкретных условий эксплуатации жидкость из скважины можно удалять периодически или постоянно. Для периодического удаления жидкости из скважины используют ГТ в сочетании с источником инертного газа. Для постоянного удаления в скважину спускается колонна сифонных труб, в качестве которых используют ГТ , поперечное сечение которой обеспечивает необходимую скорость подъема потока газа из продуктивного пласта. При этом ГТ используется только для спуска колонны и в дальнейшем не используется. Спущенная колонна подвешивается на фонтанной арматуре с помощью специального узла подвески.

Жидкость при эксплуатации скважины обычными колоннами лифтовых труб с условным диаметром 73,0 мм и более при реальном режиме работы удалить не удается, поскольку скорость восходящего в них потока газа не обеспечивает выноса жидкости [12].

Условием выноса жидкости, находящейся в скважине, потоком газа является достаточная скорость его перемещения по колонне лифтовых труб, которая должна обеспечить перемещение вверх пленки жидкости на стенках скважины и ее капель, находящихся в ядре газового потока. Практика показала, что для обеспечения данного условия скорость газа в колонне лифтовых труб должна быть не менее 3 м/с. Это означает, что для удаления с забоя воды через трубы, диаметром 32,0; 60,3; 73,0 мм, необходимо поддерживать расходы газа, соответственно, 2,8; 9,0; 14,2 тыс. м3/сут. Однако условия не всегда могут быть обеспечены, поскольку величина дебита ограничена продуктивными возможностями скважины.

Выбор способа осуществляют с учетом затрат на выполнение периодических ремонтов скважины или оснащения ее ГТ и необходимой головкой для крепления на устье.

В процессе спуска или подъема ГТ эксплуатация скважины не прекращается и ведется по колонне лифтовых труб. После достижения ГТ уровня жидкости, находящейся на забое скважины, открывают задвижку на выходе колтюбинговой трубы и закрывают задвижку на боковом отводе фонтанной арматуры. Затем на малой скорости продолжают спуск колтюбинговой трубы до тех пор, пока весь объем жидкости не будет вынесен на поверхность.

После выполнения работ эксплуатацию скважины продолжают вести по колонне лифтовых труб, а колтюбинговую трубу извлекают.

Для обеспечения постоянного удаления жидкости посредством сифонной колонны следуют использовать ГК возможно большего диаметра, поскольку при этом уменьшаются потери на трение при течении газа и снижается опасность образования пробок. При правильно выбранном диаметре трубы уровень жидкости должен установиться у ее башмака, а колебания давления в кольцевом пространстве должны отсутствовать.

В процессе эксплуатации скважины с помощью сифонной колонны необходимо контролировать давление в кольцевом пространстве между ней и колонной лифтовых труб. Для спуска колонны в эксплуатацию азотом продавливают пробку, расположенную на нижнем конце трубы. Если в скважине присутствует жидкость, препятствующая эксплуатации, ее также удаляют продуктивным азотом.

При извлечении из скважины ГТ скважину необходимо, промыть предварительно кольцевое пространство между колонной ГТ и лифтовой колонной для удаления образовавшихся там отложений парафина или гидратов, которые могут препятствовать ее извлечению.

В случае не обеспечения выноса жидкости добываемым газом обычно в нее закачивают или сбрасывают с устья жидкие или твердые ПАВ [231].

На Медвежьем месторождении и Пунгинском ПХГ для удаления жидкости с забоев газовых скважин применяются ПАВ, в качестве которых используют наиболее дешевое и доступное вещество ОП-10 [232, 233, 234].

Селективное воздействие на пласт с помощью ГТ.Объектом селективного воздействия на пласт при РИР являются либо перфорационные отверстия, расположенные на определенном уровне, либо зона негерметичности эксплуатационной колонны, через отверстия которой в скважину поступает вода. Подобное воздействие осуществляют при закачивании цементного раствора, поинтервальной кислотной обработке либо в других случаях, когда нужно обработать точно заданный интервал.

При проведении таких работ на колонне ГТ спускают сдвоенный пакер, а выше него на точно рассчитанной высоте – локатор. Если пакер спущен ниже расчетного уровня, то колонну ГТ приподнимают до отметки, пока локатор не зафиксирует ее требуемого положения.

Затем пакер приводится в рабочее положение, при котором наружные поверхности рабочих камер пакера плотно прижимаются к стенкам эксплуатационной колонны.

На следующем этапе открываются отверстия, через которые полость колонны ГТ сообщается с пространством между пакерами. В него закачивается необходимая технологическая жидкость и, при необходимости, продавочная. После выдерживания скважины в течение необходимого времени, давление уменьшается, пакер переводится в транспортное положение и извлекается на поверхность. Особенностью конструкции пакера является герметизирующий элемент, который в транспортном положении обеспечивает перемещение пакера в колонне лифтовых труб диаметром 89 мм. Расстояние между каждым из пакеров, образующих сдвоенный пакер, выбирают в соответствии с длиной интервала скважины, обрабатывать который предполагают в каждом конкретном случае [12].

Для селективного воздействия на пласт в горизонтальных газовых скважинах специалистами ООО «ТюменНИИгипрогаз» предложена технология «уходящей заливки» водоизолирующей композиции [235]. Суть технологии заключается в следующем. С помощью канатной техники открывают циркуляционный клапан, размещенный выше пакера. Во внутреннюю полость лифтовой колонны спускают ГТ. Заполняют ствол скважины методом «уходящей заливки» (рис. 7.4). Обводненный интервал ствола заполняют водоизолирующей композицией, а необводненный – блокирующим составом, поднимая по мере заполнения ствола скважины ГТ до башмака лифтовой колонны. После чего опускают ГТ до уровня обводненного интервала и заполняют ствол скважины выше башмака лифтовой колонны жидкостью глушения с созданием циркуляции через открытый циркуляционный клапан. Закачивают и продавливают в пласт через ГТ водоизолирующую композицию.

1 – ГТ; 2 – блокирующая жидкость; 3 – жидкость глушения;

4 – водоизолирующая композиция; 5, 6 – фильтры; 7 – центратор

Рис. 7.4 – Схема реализации способа изоляции притока пластовых вод с помощью

ГТ в субгоризонтальных и горизонтальных скважинах

Технология проведения ремонтно-изоляционных работ с помощью ГТ.Основной способ, применяемый при ликвидации перетоков в скважине – это закачивание тампонирующих составов в интервал перетока. В случае, если интервал перетока не сообщается с перфорированным участком эксплуатационной колонны, то требуется установка отсекающего цементного или песчаного моста для защиты продуктивных пластов от тампонажного материала и перфорации спецотверстий. Если же переток идет в перфорированный участок, то требуется проведение изоляционных работ через верхнюю часть зоны перфорации. Эти работы или существенно увеличивают продолжительность ремонта, или оказывают негативное воздействие на разрабатываемый интервал продуктивного пласта [12].

Кроме того, при проведении работ на скважинах с горизонтальными участками забоя установка песчаных или цементных мостов затруднена конструкцией скважины, препятствующей образованию сплошной пробки.

Для исключения вышеперечисленных негативных факторов ОАО «Сургутнефтегаз» разработана технология проведения РИР заколонных перетоков на скважинах с горизонтальными участками стволов с использованием блокирующих жидкостей для отсечения перфорированной части эксплуатационной колонны.

Порядок проведения РИР в скважинах с горизонтальными стволами включает в себя:

- определение рецептуры и параметров, применяемых для проведения работ изолирующей и блокирующих жидкостей;

- приготовление и закачку в перфорированную часть ГС блокирующей жидкости;

- приготовление и закачку в зону водоперетока раствора ПАВ и тампонирующего состава;

- ожидание реакции или затвердевания цемента;

- разбуривание цементного стакана;

- работы по очистке ствола скважины от остатков блокирующей жидкости;

- освоение скважины;

- комплекс ГИС для определения качества проведенных работ.

На Ямбургском месторождении, где негерметичность эксплуатационных колонн наблюдается в интервале перехода вертикального участка ствола в наклонный, ликвидация негерметичности осуществляется следующим способом [236]. После установки ниже интервала негерметичности цементного моста или взрыв-пакера в скважину до головы цементного моста спускается ГТ и через нее в интервал негерметичности закачивается изоляционный материал, зачастую тампонажный цементный раствор. После окончания периода ОЗЦ и испытания колонны на герметичность ГТ извлекается из скважины, цементный мост разбуривается, а эксплуатационная колонна повторно опрессовывается. Затем скважина осваивается.

Технология проведения водоизоляционных работ в скважине с помощью ГТ.В настоящее время водоизоляционные работы с применением колтюбинговых установок произведены на 96 газовых и газоконденсатных скважинах Уренгойского месторождения.

На Уренгойском месторождении для водоизоляции газовых скважин используются полимер-тампонажные растворы (АКОР, А-Пласт, жидкое натриевое стекло).

На Ямбургском месторождении для изоляции притока пластовых вод в наклонно направленных газоконденсатных скважинах применяется технология [237], основанная на закачивании в водоносную часть цементного раствора с замедлителем схватывания.

Интенсификация притока и обработка призабойной зоны пласта с помощью ГТ.Известны четыре основных механизма загрязнения пласта, вызывающих снижение темпов притока нефти и газа в скважину: закупоривание твердыми частицами, блокирование водой, разбухание глинистых частиц, миграция мельчайших частиц. Эти механизмы загрязнения пласта, сопровождаемые ограничением фильтрационных каналов в пористой среде, могут проявляться в процессах бурения, заканчивания, ремонта скважин, добычи пластовых флюидов или закачивания составов в пласт. Эти механизмы могут проявляться комплексно. Если перед интенсифицирующей ОПЗ истинный механизм загрязнения пласта не установлен, то подобная обработка вряд ли будет успешной.

Химические обработки позволяют устранить сужения в фильтрационных каналах в результате реакции с породой или закупоривающим материалом. При этом обычно не требуются высокие скорости и давления закачивания.

Установки с ГТ могут использоваться при выполнении следующих операций по интенсификации притока в скважины:

- кислотная обработка (КО) ПЗП при нарушении эксплуатационных качеств пласта;

- избирательная КО призабойной зоны отдельных пропластков;

- обработка вспененной кислотой большого интервала ствола скважины при пониженном давлении на забое;

- удаление (предупреждение) образования твердого осадка на внутрискважинном оборудовании кислотной промывкой и закачиванием ингибиторов;

- ГРП с применением ГТ большого диаметра.

Проведение интенсифицирующих обработок ПЗП с помощью ГТ имеет следующие преимущества по сравнению с использованием обычных труб:

- для выполнения скважинных операций требуется меньшая рабочая площадь;

- устраняется необходимость привлечения обычных установок для ремонта скважин;

- улучшается охват пласта закачиваемой жидкостью;

Использование ГТ позволяет точно направлять кислоту в предназначенную зону продуктивного пласта и осуществлять это без перерывов во времени.

ГТ могут быть задавлены в скважину, находящуюся под давлением, устраняя необходимость ее глушения. Отпадает также необходимость в извлечении из скважины лифтовой колонны, что может сопровождаться загрязнением пласта заколонной жидкостью, так как ГТ обычно спускают в существующую лифтовую колонну.

Кислотные системы могут быть "усилены азотом". В таких случаях азот смешивается с жидкой кислотой с газожидкостным фактором менее 90 м3/м3. Азот служит источником дополнительной энергии, необходимой для вызова притока после обработки и очистки скважины.

В результате введения в кислоту ПАВ и добавки азота в объеме 140...320 м3/м3 может генерироваться устойчивая пена. Вспененная кислота создает меньший гидростатический напор и обеспечивает большую площадь контактирования кислоты с пластовой породой. Пенные эмульсии могут действовать как эффективный закупоривающий материал и ограничивать необходимые объемы закачки кислоты в пласт. Вспененные кислоты обычно применяют при обработке карбонатных коллекторов.

Еще одной обычно применяемой системой является "автоматизированная" кислота. Азот смешивается с жидкой кислотой при газожидкостном факторе выше 360 м3/м3. Автоматизированная кислотная система используется для обработки чувствительных к присутствию жидкости газовых зон, она обеспечивает повышенную площадь контактирования с пластовой породой.

На Уренгойском месторождении нашла широкое применение ОПЗ жидкими углеводородами бензиновой фракции, диспергированных газообразным агентом. В качестве углеводорода бензиновой фракции применяется стабильный газовый конденсат [238].

Газовый конденсат закачивают в пласт при соотношении газа 0,5-0,7 м3/м3 и расходе не менее 0,5-0,8 л/с на один погонный метр вскрытого интервала. При этом пластовая вода и водные фракции технологических жидкостей, применяемых при капитальном ремонте скважин, вытесняются из малопроницаемых участков ПЗП вглубь продуктивного коллектора. Происходит восстановление фазовой проницаемости по газообразным или жидким углеводородам.

В скважину закачивают стабильный конденсат в объеме 2/3 от объема затрубного пространства. После этого в скважину из шлейфа через эжектор подают природный газ валанжинских отложений и одновременно с целью его разгазирования подкачивают стабильный конденсат из мерников насосных установок. Продавливают диспергированный газом стабильный конденсат в пласт одновременным закачиванием в затрубное и трубное пространства скважины стабильного конденсата.

В процессе освоения скважины жидкость, закачиваемая при обработке ПЗП, и вытесняемая ею вода выносятся на поверхность.

Кислотная обработка призабойной зоны пласта с помощью ГТ.КО с использованием ГТ проводят для более эффективного и управляемого воздействия кислоты на карбонатные породы, слагающие продуктивный пласт, с целью увеличения его проницаемости.

В процессе выполнения операции ГТ, при непрерывной через них циркуляции, спускают на глубину перфорации, закачивают расчетный объем кислоты и продавливают ее в пласт. При закачивании и продавливании кислоты выкидная задвижка на арматуре колонны лифтовых труб закрыта, это обеспечивает проникновения реагента через перфорационные отверстия в пласт.

Процесс закачивания и продавливания следует проводить при максимально возможной подаче жидкости. Однако развиваемое давление не должно вызывать ГРП. После выдерживания скважины под давлением в течение заданного периода времени на реакцию выкидную задвижку открывают, ГT приподнимают и возобновляют циркуляцию жидкости. В некоторых технологиях кислотной обработки предусмотрен подогрев кислоты.

Практика использования оборудования с ГТ показывает, что расход реагентов при обработке скважины в этом случае сокращается на 25 – 30 %, по сравнению с традиционными технологиями, а время ее проведения в 1,5-2,0 раза.

На газовых и газоконденсатных скважинах наибольший опыт по КО продуктивного пласта накоплен в ООО «Уренгойгазпром».

При наличии пакера в составе лифтовой колонны КО проводятся путем закачивания через ГТ расчетного количества кислотного раствора и продавливания его продавочной жидкостью в пласт. Скорость продавливания кислотного раствора в пласт должна быть максимально возможной, при этом давление закачивания кислотного раствора не должно превышать давления ГРП [223].

В случае отсутствия пакера в составе лифтовой колонны расчетное количество кислотного раствора закачивается в ГТ при открытом затрубном пространстве и продавливается продавочной жидкостью до интервала перфорации. После этого затрубное пространство скважины закрывается, ГТ приподнимается на 100 м над уровнем кислотного раствора и кислотный раствор продавливается продавочной жидкостью в пласт. Скорость закачивания кислотного раствора до интервала перфорации должна быть минимальной (до 2 л/с), а скорость продавливания раствора в пласт должна быть максимально возможной.

Технология гидравлического разрыва пласта с помощью ГТ.В настоящее время ГРП является одним из самых применяемых методов увеличения нефтеотдачи. В зависимости от геологических условий, технического состояния скважин практически на всех месторождениях Западной Сибири можно проводить один из многочисленных видов ГРП.

Использование ГТ в работах по интенсификации притока не является чем-то новым. ГТ использовались в 1992 году для ГРП в скважинах, расположенных в заливе Прудхо, Аляска, США. Колонна ГТ диаметром 88,9 мм пропускалась через устьевую головку в скважину и служила в качестве лифтовой колонны, помогая поддерживать скорость потока. Данный способ не получил широкого распространения, так как его применение ограничивалось малыми интервалами и низкими давлениями обработки в скважинах, в которых вскрытию подлежала одна единственная зона. К 1996 г. ГРП с помощью ГТ стал предпочтительной стратегией заканчивания скважин, пробуренных на неглубоко залегающих газовых месторождениях, расположенных в юго-восточной части провинции Альберта в Канаде [239, 240]. Избирательное размещение проппанта во всех продуктивных интервалах скважины привело к уменьшению затрат времени на заканчивание скважин и к увеличению их производительности. Наилучшими кандидатами на применение данного способа были скважины, в разрезе которых присутствовали многочисленные зоны с низкой проницаемостью, а добываемый из этих зон газ смешивался после ГРП. Раньше поток из подобных скважин интенсифицировался путем ГРП одного интервала одной из скважин, затем бригада переходила на следующую скважину. В то время как бригада отрабатывала первый интервал в следующей скважине, буровая бригада готовила предыдущую скважину для проведения в ней ГРП следующих интервалов.

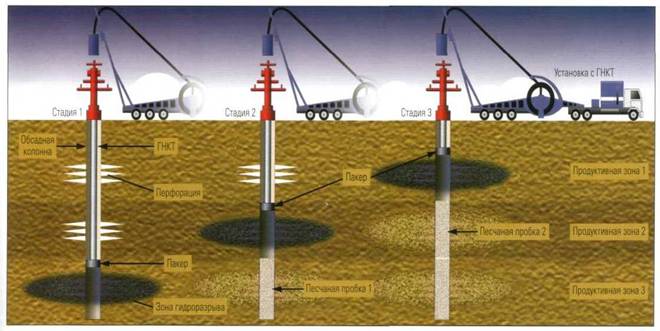

Одним из решений для изоляции зон было использование песчаных пробок и пакера, устанавливаемого под натяжением в ГТ. Первоначально, демонтируется фонтанная арматура, затем ставится фонтанная арматура высокого давления, после чего над ней устанавливается блок превенторов колтюбингового оборудования, и в скважину спускается ГТ с изолирующим инструментом. Затем над интервалом, подлежащим разрыву, устанавливался пакер. Затем обрабатывались ниже расположенные зоны. В состав проппанта для каждой зоны включалось дополнительное количество песка. Таким образом, после прекращения нагнетания и до обработки следующей зоны, напротив подвергшихся гидроразрыву интервалов образовывалась песчаная пробка. Каждая обработка не доводилась до полного конца, а скважины останавливались, чтобы избыточный песок смог осесть в виде пробки. Путем опрессовки проверялась целостность песчаной пробки и затем пакер устанавливался над следующим интервалом. Указанная процедура повторялась до тех пор, пока не выполнялась интенсификация притока из всех продуктивных интервалов (рис. 7.6.). Колонна ГТ большего размера демонтировалась и в скважины опускалась колонна ГТ меньшего размера, чтобы вымыть песок и запустить скважину.

С тех пор применение ГРП с помощью ГТ распространилось на скважины малого диаметра, т.е. когда в качестве эксплуатационной обсадной колонны цементируются трубы диаметром 19,0; 22,2 и 88,9мм, а также на скважины с открытой перфорацией и скважины, целостность труб которых находится под подозрением и это препятствует проведению ГРП в обсадной колонне. Интенсификация притока с помощью ГТ при разработке неглубоких газовых залежей и более глубоких горизонтов на старых месторождениях нефти и газа в континентальной части Соединенных Штатов легла в основу методики избирательной изоляции и интенсификации притока CoilFRAC (Шлюмберже).

Первые версии способа CoilFRAC, использующие устанавливаемые под натяжением пакеры, улучшали результаты интенсификацию притока, но они требовали много времени для своего исполненияи были ограничены необходимостью устанавливать и вынимать пробки. На следующемэтапе развития данной методике был разработан инструмент с двойной изоляцией. Это позволяло изолировать нужный участок выше иниже заданного интервала, чтобы исключить проведение отдельных операций для размещения песчаных или установки мостовых пробок с помощью тросовой установки (рис. 7.7). Данная методика позволяла быстро перемещать колонну ГТ от одной зоны к другой, не извлекая ее из скважины.

Рис. 7.6 - Стадии ГРП с помощью ГТ с использованием одного устанавливаемого под натяжением пакера и песчаных пробок

Рис. 7.7 - Многостадийный ГРП с помощью ГТ и с использованием ранних модификаций инструмента с двойной изоляцией

Данный вариант изолирующего инструмента с двойной изоляцией без механических шлипс для облегчения быстрых перемещений и ловильных работ использовался в Канаде при разработке неглубоких газовых месторождений в более, чем 200 скважинах, в которых было выполнено более 1000 обработок по методике CoilFRAC. Продолжающееся совершенствование данного инструмента позволяет проводить интенсификацию притока из пропущенных и малорентабельных зон при номинальном увеличении стоимости. Эффективная изоляция и интенсификация притока из отдельных продуктивных пластов привела к максимально возможному увеличению числа вскрытых рентабельных пластов и позволила перевести зоны, ранее считавшиеся нерентабельными, в разряд экономически выгодных [241].

На месторождении Уайлдкет Хиллз расположенного к западу от Калгари, Альберта, Канада, на восточном склоне Скалистых гор на заповедной луговой территории природный газ добывается с 1958 г. из глубоких залежей миссисипского возраста. В начале 1990-х годов двумя скважинами компании Olympia Energy были опробованы залежи, расположенные выше по разрезу в отложениях Викинг. Начальный дебит этих скважин составил около 25485 м3/сут, но быстро уменьшился до 11330 м3/сут. Хотя кривая восстановления давления и пробная эксплуатация указывали на наличие существенных запасов, низкие значения пластового давления, плохая производительность и высокая стоимость заканчивания скважин препятствовали разработке малорентабельных залежей в отложениях Викинг [242].

Отличия, обусловленные преимуществами колтюбинговых технологий следующие:

- проведение процесса может быть выполнено при спуске оборудования в колонну лифтовых труб, что позволяет начать эксплуатацию скважины сразу после выполнения ГРП;

- сокращается время выполнения работ, поскольку отпадает необходимость извлечения колонны лифтовых труб, находящихся в скважине, и спуска колонны НКТ с пакером для выполнения процесса;

- исключается операция глушения скважины для извлечения технологического оборудования и сопровождающая ее операция по вызову притока.

Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1086; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!