Подвижность — инертность и лабильность нервных процессов

Выделенное И. П. Павловым в 1932 г. свойство подвижности нервных процессов стало в дальнейшем, как отмечал Б. М. Теплов (1963а), оцениваться как более многозначное. Поэтому он выделил следующие особенности нервной деятельности, характеризующие быстроту функционирования нервной системы:

1) быстроту возникновения нервного процесса;

2) быстроту движения нервного процесса (иррадиация и концентрация);

3) быстроту исчезновения нервного процесса;

4) быстроту смены одного нервного процесса другим;

5) быстроту образования условного рефлекса;

6) легкость переделки сигнального значения условных раздражителей и сте

реотипов.

Изучение взаимосвязи между этими проявлениями быстроты функционирования нервной системы, проведенное в лаборатории Б. М. Теплова, позволило выделить два главных фактора: легкость переделки значения условных раздражителей (положительного на отрицательный и наоборот) и быстроту возникновения и исчезновения нервных процессов. За первым фактором Б. М. Теплов оставил название подвижность, а второй обозначил как лабильность.

Другие показатели быстроты функционирования нервной системы не относятся в настоящее время к двум указанным свойствам. Попытка М. Н. Борисовой выделить быстроту иррадиации и концентрации нервных процессов в самостоятельное свойство не получила достаточно веских аргументов. Также неудачной, как уже говорилось, оказалась попытка В. Д. Небылицына выделить быстроту образования условных рефлексов в отдельное свойство динамичности.

|

|

|

Хотя переделка до сих пор используется в ряде физиологических работ как показатель подвижности нервной системы, полученные в последние десятилетия данные поставили ее как референтный показатель свойства подвижности под сомнение. Оказалось, что переделка условных рефлексов — довольно сложный феномен высшей нервной деятельности, который определяется не только легкостью перехода возбуждения в торможение и обратно, но и прочностью образованных условных связей (т. е. быстротой затухания следов), интенсивностью раздражителя, влиянием второй сигнальной системы и т. д. (В. А. Трошихин и др., 1978). Да и сам И. П. Павлов расценивал переделку условных раздражителей как весьма сложное комплексное испытание, довольно трудно поддающееся расшифровке.

110 Глава 5. Характеристика отдельных свойств нервной системы

Переделка не связана с другими индикаторами подвижности, в частности с показателями, входящими в группу лабильности. Зато она обнаруживает зависимость от силы нервной системы. В связи с этим физиологическое толкование «переделки» как свойства нервной системы весьма затруднительно. По крайней мере, очевидно, что она не является простым аналогом быстроты течения нервных процессов. Поэтому не случайно в последние два десятилетия больше изучаются показатели группы лабильности, т. е. быстрота развития иисчезновения нервных процессов. Этому способствует ито обстоятельство, что «переделка» требует весьма продолжительного времени, поэтому к ней невозможно обращаться при массовых обследованиях.

Переделка не связана с другими индикаторами подвижности, в частности с показателями, входящими в группу лабильности. Зато она обнаруживает зависимость от силы нервной системы. В связи с этим физиологическое толкование «переделки» как свойства нервной системы весьма затруднительно. По крайней мере, очевидно, что она не является простым аналогом быстроты течения нервных процессов. Поэтому не случайно в последние два десятилетия больше изучаются показатели группы лабильности, т. е. быстрота развития иисчезновения нервных процессов. Этому способствует ито обстоятельство, что «переделка» требует весьма продолжительного времени, поэтому к ней невозможно обращаться при массовых обследованиях.

|

|

|

Исходя из того, что лабильность предполагает быстроту развития нервного процесса и быстроту его исчезновения, наметились три методических подхода в изучении функциональной подвижности (лабильности):

1) выявление быстроты возникновения возбуждения иторможения;

2) выявление быстроты исчезновения возбуждения и торможения;

3) выявление максимальной частоты генерации нервных импульсов, завися

щей как от первого, так и от второго.

Изучение быстроты развития нервных процессов значительно усложнено тем, что она зависит, как говорилось в предыдущем параграфе, от уровня активации покоя, т. е. от того, какова нервная система у обследуемого — слабая или сильная. Конечно, это не исключает влияния на быстроту генерации возбуждения и других механизмов, которые могут прямо характеризовать предполагаемое свойство нервной системы. Однако выделить их в «чистом» виде пока нельзя. Еще хуже обстоит дело с измерением быстроты возникновения торможения. Сейчас можно рассчитывать лишь на один способ — измерение латентного периода расслабления мышц с помощью электромиографии.

|

|

|

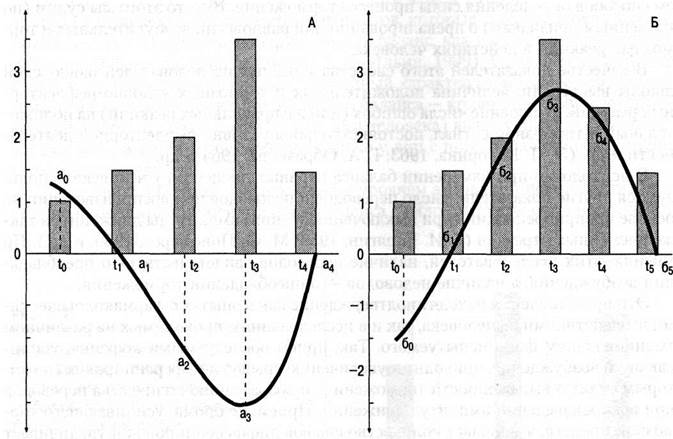

Функциональная подвижность как быстрота исчезновения нервных процес сов. Нервный процесс не исчезает сразу после действия раздражителя или осуществления какого-то действия, а ослабевает постепенно. Наличие следов препятствует нормальному развитию противоположного нервного процесса. Однако, даже исчезнув, первый процесс не перестает влиять на развитие ему противоположного. Дело в том, что по механизму индукции он сменяется фазой, облегчающей возникновение такового. Например, вместо бывшего раньше процесса возбуждения возникает в этих же центрах процесс торможения. Если на этом фоне воздействовать тормозным раздражителем, возникшее торможение суммируется с уже имевшимся индукционным торможением и тогда тормозной эффект усиливается. Временная развертка происходящих изменений представлена на рис. 5.6.

|

|

|

Последействие, зависящее от следовой деполяризации ициркуляции нервных импульсов по сети нейронов, у разных людей имеет разную длительность. У одних положительные и отрицательные фазы протекают быстро, у других — медленно. Поэтому, если предъявлять разным людям одинаковые задачи на сближение положительных и тормозных раздражителей или возбудительных и тормозных реакций, выявляются разные временные развертки происходящих следовых изменений, т. е. различия по функциональной подвижности нервной системы.

Поскольку длительность затухания следов нервных процессов может зависеть от их интенсивности (чем интенсивнее процесс, тем длительнее будет его затуха-

5.2. Подвижность — инертность и лабильность нервных процессов 111

ние), важно учитывать влияние этого фактора. У лиц со слабой нервной системой при действии одного и того же раздражителя процесс возбуждения развивается более интенсивно (по крайней мере — в пределах слабых и средних по интенсивности раздражителей), затухание же его будет более длительным, чем у людей с сильной нервной системой. Не случайно в психофизиологической лаборатории Б. М. Теплова — В. Д. Небылицына выявлены положительные связи между инертностью и слабостью нервной системы. Однако при нивелировании разными методическими приемами различий в уровне активации покоя можно получить показатель быстроты протекания следовых процессов в чистом виде. Так, не найдены корреляции между силой нервной системы и подвижностью нервных процессов при использовании для выявления последействия методик К. М. Гуревича и Е. П. Ильина, о которых речь будет идти ниже (см. приложение).

ние), важно учитывать влияние этого фактора. У лиц со слабой нервной системой при действии одного и того же раздражителя процесс возбуждения развивается более интенсивно (по крайней мере — в пределах слабых и средних по интенсивности раздражителей), затухание же его будет более длительным, чем у людей с сильной нервной системой. Не случайно в психофизиологической лаборатории Б. М. Теплова — В. Д. Небылицына выявлены положительные связи между инертностью и слабостью нервной системы. Однако при нивелировании разными методическими приемами различий в уровне активации покоя можно получить показатель быстроты протекания следовых процессов в чистом виде. Так, не найдены корреляции между силой нервной системы и подвижностью нервных процессов при использовании для выявления последействия методик К. М. Гуревича и Е. П. Ильина, о которых речь будет идти ниже (см. приложение).

Методики, изучающие функциональную подвижность по быстроте течения следовых явлений, чаще всего основаны на том, что после положительного сигнала, иницирующего возбудительный процесс, предъявляется тормозной сигнал, вызывающий противоположный процесс или реакцию. И наоборот, после тормозного сигнала (или реакции) через короткое время предъявляется положительный сигнал, вызывающий возбудительную реакцию. Эти приемы весьма близки к приему, названному И. П. Павловым «сшибкой». Однако они не тождественны приему, названному «переделкой» сигнального значения раздражителей, хотя

|

|

| -1 |

| -2 ■ |

Рис. 5.6. Схема, показывающая фазность развития следовых процессов. А - изменение величины тормозных реакций после предшествования процесса возбуждения; Б - изменение величины активизирующих реакций после предшествования тормозных реакций. Столбиками обозначена величина реакций, кривые линии - изменение во времени нервных процессов (to-t5): следовое возбуждение, a1 - исчезновение следов возбуждения, а2-а4 - торможение, развивающееся по механизму отрицательной индукции; бо - следовое торможение, б1 - исчезновение следового торможения, б2-б5 - возбуждение, развивающееся по типу положительной индукции

"I "12 Глава 5. Характеристика отдельных свойств нервной системы

в том и другом случае есть внешне сходный момент: один нервный процесс (или реакция) должен уступить место другому.

в том и другом случае есть внешне сходный момент: один нервный процесс (или реакция) должен уступить место другому.

Различие этих двух приемов, как отмечают В. А. Трошихин и его соавторы, состоит в следующем. При «сшибке» смена одного нервного процесса другим обусловлена последовательным действием двух различных сигналов или операций (например, звука как положительного раздражителя и света как отрицательного). При «переделке» же меняется сигнальное значение одного и того условного раздражителя, остающегося неизменным по своей модальности и физическим параметрам. При «сшибке» имеется столкновение в один и тот же момент времени двух процессов, в «переделке» — разновременная смена положительного и тормозного раздражителей. «Переделка» связана с угашением упроченной условно-рефлекторной реакции и выработкой на тот же раздражитель условного тормоза.

Баланс нервных процессов

Соотношение нервных процессов было первым из свойств нервной системы, указанных И. П. Павловым. Несмотря на это, оно до сих пор наименее изучено. Во всяком случае, мы не можем говорить о том, что исследуем баланс нервных процессов так, как его понимал И. П. Павлов (напомним, что он говорил о балансе по силе возбуждения и силе торможения). Не можем так заявлять, поскольку не знаем способов определения силы процесса торможения. Вместо этого мы судим (по косвенным признакам) о превалировании или равновесии возбудительных и тормозных реакций в действиях человека.

В качестве показателей этого свойства у разных исследователей павловской школы выступали: величина положительных и тормозных условно-рефлекторных реакций, отношение числа ошибок (или же правильных реакций) на положительный и тормозной сигнал, постоянство фона условно-рефлекторной деятельности и др. (Э. П. Кокорина, 1963; Г. А. Образцова, 1964 и др.).

В психологии при измерении баланса нервных процессов у человека используются другие показатели: число переводов и недоводов при воспроизведении на основе проприорецепции (при выключении зрения) амплитуды движений, а также временных отрезков (Г. И. Борягин, 1959; М. Ф. Пономарев, 1960, и др.). По мнению этих исследователей, наличие переводов свидетельствует о преобладании возбуждения, а наличие недоводов — о преобладании торможения.

Эти представления находят подтверждение как в опытах с фармакологическими воздействиями на человека, так и в исследованиях, проводимых на различном эмоциональном фоне испытуемого. Так, прием обследуемыми кофеина, усиливающего возбуждение, приводит к увеличению срывов дифференцировок (по которым судят о выраженности торможения) и возрастанию количества переводов при воспроизведении амплитуд движений. Прием же брома, усиливающего тормозной процесс, уменьшает количество срывов дифференцировок и увеличивает число недоводов при воспроизведении амплитуд (Г. И. Борягин, М. Ф. Пономарев). В состоянии предстартового возбуждения, регистрируемого как по самоотчету спортсменов, так и по ряду физиологических показателей (пульсу, артериальному давлению, тремору и т. п.), резко увеличивается число переводов воспроизводимых амплитуд движений, а в состоянии заторможенности (при скуке, сонливости) возрастает число недоводов.

5.3. Баланс нервных процессов 113

Однако все это говорит о соотношении возбуждения и торможения по их вели чине {интенсивности), но не по силе в смысле выносливости нервной системы, как понимал баланс И. П. Павлов. Однако так сложилось, что всегда имелся в виду баланс именно в павловском его толковании, и никто не обращал внимания на то, что легче всего (и ближе к истине) говорить о соотношении величины возбуждения и торможения и изучать влияние именно этого соотношения на поведение и деятельность человека. По крайней мере, имеющиеся у физиологов и психологов методы изучения баланса нервных процессов не дают возможности рассчитывать на большее.

Однако все это говорит о соотношении возбуждения и торможения по их вели чине {интенсивности), но не по силе в смысле выносливости нервной системы, как понимал баланс И. П. Павлов. Однако так сложилось, что всегда имелся в виду баланс именно в павловском его толковании, и никто не обращал внимания на то, что легче всего (и ближе к истине) говорить о соотношении величины возбуждения и торможения и изучать влияние именно этого соотношения на поведение и деятельность человека. По крайней мере, имеющиеся у физиологов и психологов методы изучения баланса нервных процессов не дают возможности рассчитывать на большее.

Особенностью изучения баланса между возбуждением и торможением по их величине является то, что о нем судят по интегральной характеристике, результирующей противоборства этих двух процессов (или систем реагирования — возбудительной и тормозной). Таким образом, у разных людей сравниваются не выраженность возбуждения или торможения, а какой из процессов берет верх над другим. Поэтому теоретически одна и та же типологическая особенность у двух субъектов (например, преобладание возбуждения над торможением) может базироваться на разных уровнях выраженности того и другого. Так, у одного субъекта преобладание возбуждения над торможением происходит при высокой интенсивности обоих, а у второго преобладание возбуждения может наблюдаться при слабой их выраженности.

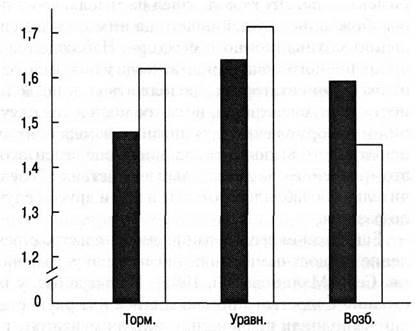

Попытка глубже разобраться в физиологической сущности этого свойства привела к выявлению ряда интересных фактов, которые, однако, окончательного ответа не дают. Например, обнаружено, что баланс, как и сила нервной системы, связан с уровнем активации покоя (Е. П. Ильин, 1999). Однако если для силы нервной системы такая связь имеет линейный характер (чем слабее нервная система, тем выше активация в покое), то для баланса — криволинейный: уровень активации (энерготраты в покое на 1 кг веса человека) выше у лиц с уравновешенностью возбуждения и торможения и ниже у лиц с преобладанием возбуждения и торможения (см. рис. 5.7).

Такая криволинейная связь баланса с уровнем активации покоя подтверждается наличием криволинейной связи баланса с силой нервной системы: слабости

|

|

|

|

|

|

Рис. 5.7

Энерготраты в состоянии физиологического покоя у субъектов с различными типологическими особенностями по балансу нервных процессов. По вертикали -энерготраты (кал/кг/ч); по горизонтали - типологические особенности по балансу. Заштрихованные столбики -«внешний» баланс, незаштрихованные -«внутренний» баланс

Энерготраты в состоянии физиологического покоя у субъектов с различными типологическими особенностями по балансу нервных процессов. По вертикали -энерготраты (кал/кг/ч); по горизонтали - типологические особенности по балансу. Заштрихованные столбики -«внешний» баланс, незаштрихованные -«внутренний» баланс

|

|

114 Глава 5. Характеристика отдельных свойств нервной системы

нервной системы чаще соответствует уравновешенность нервных процессов, а силе — неуравновешенность (преобладание возбуждения или торможения).

нервной системы чаще соответствует уравновешенность нервных процессов, а силе — неуравновешенность (преобладание возбуждения или торможения).

В соответствии с обнаруженной связью у уравновешенных уровень активации покоя в среднем должен быть выше, чем у неуравновешенных (поскольку уровень активации выше у «слабых»). Однако обращает на себя внимание одно обстоятельство: средний уровень активации покоя у уравновешенных ниже такого же показателя у слабых (вероятно, потому что не все уравновешенные имеют слабую нервную систему, т. е. наибольший уровень активации покоя).

Эти факты, хотя и не дают прямого ответа на вопрос о физиологической природе изучаемого свойства нервной системы, наталкивают на мысль, что при рассмотрении соотношения между возбуждением и торможением следует, очевидно, отказаться от, казалось бы, простой и очевидной схемы: баланс — это прямая линия, на верхнем конце которой господствует возбуждение, а на нижнем — торможение; уравновешенность же — срединная точка на этой линии, свидетельствующая о средней выраженности того и другого процесса. Полученные данные не укладываются в подобную схему: преобладание возбуждения и преобладание торможения — не два полюса одной прямой, а отношения между ними гораздо сложнее, и уравновешенность не является промежуточной (срединной) инстанцией между ними.

Это предположение подкрепляется и другими фактами. Первый состоит в том, что при измерении «внешнего» баланса в середине ночи сразу после пробуждения обследуемых было выявлено: «возбудимые» и «тормозные» по дневным измерениям ночью переходили в разряд уравновешенных. Если переход первых в уравновешенные удивления не вызывал и соответствовал представлениям об усилении тормозных процессов во время сна, то переход «тормозных», что должно расцениваться как усиление возбуждения, никак не укладывался в общепринятые представления. Правда, такой переход наблюдался не у всех испытуемых, но все же показатели 9 из 17 «возбудимых» и 12 из 17 «тормозных», что ночью перешли в разряд уравновешенных (Е. П. Ильин и М. И. Семенов, 1969).

Обратил на себя внимание и тот факт, что ночью повысилась точность воспроизведения, как будто бы испытуемым стало легче выполнять задание экспериментатора. Этот факт навел на мысль, что в полудремотном состоянии люди освобождались от давившего на них днем и мешавшего действовать раскрепо-щенно мотивационного фактора. Наблюдение за поведением испытуемых во время ночного эксперимента, когда у них было одно желание — скорее отделаться от экспериментатора и продолжить сон, позволило предложить: и худшая точность воспроизведения, и частое появление случаев с преобладанием возбуждения или торможения при дневных измерениях могли быть следствием желания испытуемого выполнить задание экспериментатора как можно лучше. Ночью же это «давление» на двигательные действия обследуемых либо исчезало, либо значительно ослаблялось, отсюда в том и другом случае управление движениями было разным.

Еще в одном исследовании вмешательство стремления «сделать лучше» в управление точностными движениями было устранено благодаря гипнозу (Е. П. Ильин, С. К. Малиновский, 1981). Испытуемые, у которых баланс измерялся в состоянии бодрствования, вводились в первую стадию гипноза, во время которой они выполняли под команду экспериментатора ту же самую пробу для определе-

5.3. Баланс нервных процессов 115

ния баланса. Из 16 человек у 3 было в обычном состоянии преобладание возбуждения, и именно их не удалось перевести в гипнотическое состояние и выяснить, достигнут ли они уравновешенности. Однако для нас важнее было выяснить, придут ли к последней лица с преобладанием торможения (таких мы подобрали б человек). Наши ожидания подтвердились: 5 из 6 испытуемых в состоянии гипнотического сна перешли в уравновешенные.

ния баланса. Из 16 человек у 3 было в обычном состоянии преобладание возбуждения, и именно их не удалось перевести в гипнотическое состояние и выяснить, достигнут ли они уравновешенности. Однако для нас важнее было выяснить, придут ли к последней лица с преобладанием торможения (таких мы подобрали б человек). Наши ожидания подтвердились: 5 из 6 испытуемых в состоянии гипнотического сна перешли в уравновешенные.

Таким образом, подтвердились результаты эксперимента с прерыванием естественного ночного сна. А это значит, что в полусонном состоянии наши испытуемые освобождались как от тормозных, так и от возбудительных влияний на управление движениями на точность в пространстве. Чем вызваны эти влияния, можно только предполагать (скорее всего они проистекают из лобных отделов больших полушарий, в которых находятся интегративные центры, заведующие сознательными актами человека). При блокировании во время сна таких влияний центры управления движениями переходят на автоматизированный и более оптимальный режим. Соответственно можно предположить, что уравновешенность нервных процессов является исходной базовой характеристикой при автоматизированном режиме работы нервных центров, а преобладание возбуждения или торможения — искажение этого соотношения нервных процессов в результате вмешательства другого уровня управления, связанного с активным привлечением внимания человека к выполняемому заданию, с его желанием выполнить таковое как можно лучше. Какое соотношение между возбуждением и торможением проявится у данного человека, зависит, вероятно, от его типа реагирования на ситуацию: у одних типичная — возбудительная реакция, у других — тормозная, у третьих же возникает индифферентная реакция или вообще таковая отсутствует, поэтому у них проявляется базовое соотношение между возбуждением и торможением, т. е. их уравновешенность.

Несмотря на то что данное объяснение природы баланса не больше чем гипотеза, только оно позволяет на данном уровне наших знаний как-то объяснить те факты с изменениями баланса и его связь с уровнем активации покоя, которые были выявлены. Ясно только одно: сущность свойства уравновешенности по величине возбуждительных и тормозных реакций нуждается в дальнейшем изучении, и на этом пути нас ожидает, вероятно, еще много неожиданного.

Есть основания полагать, что баланс между величиной возбуждения и торможения на разных контурах регулирования центральной нервной системы выражен неодинаково. Так, кроме баланса, о котором речь шла выше и названного «внешним», существует и другой вид баланса, названный «внутренним». Он получил такое название потому, что, с одной стороны, не реагирует на изменение эмоционального состояния человека, например на предстартовое возбуждение; с другой — отражает уровень активации, связанный с потребностью в двигательной активности, т. е. этот баланс связан с более глубинными (внутренними) процессами в центральной нервной системе.

Нетождественность «внешнего» и «внутреннего» баланса показывает ряд фактов. Во-первых, между ними нет прямых корреляций (ни положительных, ни отрицательных). Во-вторых, при ряде состояний человека (монотонии, психическом пресыщении) сдвиги по этим балансам бывают разнонаправленными: сдвигу «внешнего» баланса в сторону возбуждения соответствует сдвиг «внутреннего» в сторону торможения, а сдвигу «внешнего» баланса в сторону тормо-

116 Глава 5. Характеристика отдельных свойств нервной системы

жения соответствует сдвиг «внутреннего» в сторону возбуждения. Это связано с механизмами саморегуляции уровня активации в центральной нервной системе, «переливанием» активности из одного уровня регуляции в другой (А. А. Краук-лис, 1963). В-третьих, у «внешнего» и «внутреннего» баланса имеются свои специфичные проявления в особенностях поведения и деятельности спортсменов, что находит отражение и в том, сколь часто встречаются типологические особенности проявления этих свойств у представителей различных видов спорта. Например, если преобладание возбуждения по «внешнему» балансу более типично для спортсменов, специализирующихся в «коротком» спринте, то преобладание возбуждения по «внутреннему» балансу присуще спортсменам, предпочитающим «длинный» спринт, который требует скоростной выносливости.

жения соответствует сдвиг «внутреннего» в сторону возбуждения. Это связано с механизмами саморегуляции уровня активации в центральной нервной системе, «переливанием» активности из одного уровня регуляции в другой (А. А. Краук-лис, 1963). В-третьих, у «внешнего» и «внутреннего» баланса имеются свои специфичные проявления в особенностях поведения и деятельности спортсменов, что находит отражение и в том, сколь часто встречаются типологические особенности проявления этих свойств у представителей различных видов спорта. Например, если преобладание возбуждения по «внешнему» балансу более типично для спортсменов, специализирующихся в «коротком» спринте, то преобладание возбуждения по «внутреннему» балансу присуще спортсменам, предпочитающим «длинный» спринт, который требует скоростной выносливости.

Возможно, в этих двух видах баланса проявляют себя две системы активации — ретикулярная формация и гипоталамус. Однако само наличие этих систем как самостоятельных оспаривается некоторыми физиологами.

«Внутренний» баланс также связан криволинейной зависимостью с уровнем активации покоя: наибольший уровень таковой наблюдается у лиц с уравновешенностью (однако он ниже, чем у лиц с уравновешенностью по «внешнему» балансу).

Большинство методик изучения баланса возбуждения и торможения (рефлек-сометрическая методика Ю. А. Поворинского, кожно-гальваническая методика В. С. Мерлина и др.) основаны на выработке положительных и тормозных реакций и учитывают количество сорванных дифференцировок (т. е. реакций на тормозной раздражитель). Критерии деления на уравновешенных и неуравновешенных хотя и количественные, но весьма условные, а главное, дающие возможность судить о сдвиге баланса только в одну сторону — возбуждения. Сдвиг же баланса в сторону торможения не учитывается. В связи с этим данные методики не позволяют проводить полноценную диагностику типологических особенностей по «внешнему» балансу и в данном пособии не рассматриваются.

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 64; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!