Предпосылки для неолитической революции

Сам термин «неолитическая революция» был введён австралийским археологом Чайлдом, после изучения и систематизации археологических данных из разных концов Земли. Среди современных историков и археологов нет единого мнения относительно причин, вызвавших это хозяйственно-экономическую революцию.

Имеется несколько теорий, каждая из которых имеет право на существования, а во многом эти научные гипотезы дополняют друг друга, давая более полное представление о произошедших изменениях в укладе жизни древнего человека.

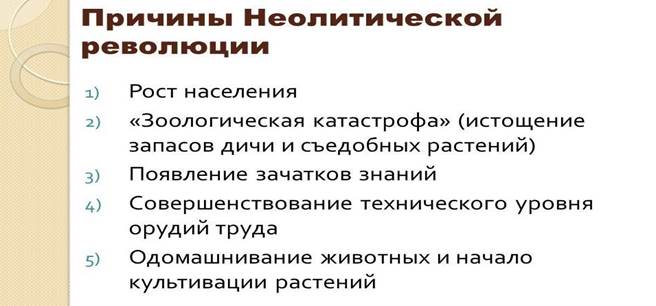

К версиям, имеющих наибольшее число сторонников в среде учёных, относятся следующие теории.

Оазисная. Данную гипотезу выдвинул собственно археолог Чайлд, открыватель неолитической революции.

Согласно его теории, осушение климата с завершением ледникового периода привело к опустыниванию значительных территорий. И люди, и животные были вынуждены переселяться на относительно небольшие участки суши в оазисах и долинах рек.

Здесь-то и произошло постепенное одомашнивание диких зверей, вынужденных жить по соседству с человеком. А растения, произраставшие на плодородных орошаемых землях, составили основу растениеводства.

«Холмистые склоны». Сторонники этой теории утверждают, что благоприятные условия для одомашнивания зверей сложились в прохладных высокогорных районах, куда перекочёвывали животные и люди, спасаясь от засушливой жары.

|

|

|

«Целенаправленная эволюция». Данная теория предполагает предопределённый эволюцией симбиоз (взаимовыгодное сожительство) людей, животных и растений. Таким образом, адепты данной гипотезы рассматривают неолитическую революцию как часть общего эволюционного процесса.

Климатический. Учёные, выдвигающие данную теорию, опираются на геологические данные, утверждающие, что далеко не во всех регионах неолитической революции имелся жаркий засушливый климат.

В некоторых регионах, где возникли очаги неолитической революции, длительное время стоял благоприятный, умерено влажный климат. Поэтому сторонники климатической теории считают, что именно благоприятный климат сыграл основную роль в переходе к земледелию.

Последствия неолитической революции

Неолитическая революция имела для человечества глобальные последствия, в итоге приведшие к образованию первых цивилизаций. Занятие земледелием вынудило людей отказаться от постоянных кочёвок в поисках пропитания.

Осёдлость проживания стало главным фактором образования первых племенных союзов и государств. Племена, вынужденные охранять свои земледельческие угодья и домашний скот от агрессивных соседей консолидировались с другими племенами в более крупные группы.

|

|

|

У больших племенных союзов было больше шансов отстоять свои земли и имущество, а также при случае захватить чужое. Появляются особые классы воинов, военных вождей, а позднее – и царей.

Более прогрессивная экономика, основанная на сельском хозяйстве, стала причиной появления остаточного продукта. Остаточным называют всю продукцию, которая остаётся сверх того, что необходимо племени для удовлетворения потребностей в пище, одежде и предметах быта.

Излишки производства обменивались у других племён на те предметы, которые были в дефиците. Таким образом, зарождалась торговля – двигатель любой современной экономики.

13 вопрос

Самые древние миграции (около 9 тыс. лет назад) выводят из северного рефугиума (Грузия, Турция) - это были 2 основные южные ветви миграций: западная пошла через Левант, восточная – через Месопотамию. Так была заселена зона Плодородного полумесяца – регион, благоприятный для развития земледелия, где возникли первые земледельческие поселения.Процесс расселения из рефугиумов по Юго-Западной Азии соответствует климатическому оптимуму (9 – 5 тыс. лет назад), а по археологической периодизации — периоду докерамического неолита.Неолит Междуречья (7-5 тыс. лет до н. э.): Джармо, Хассун, ХалафКультуры северной Месопотамии эпохи неолита (VII – V тыс. до н.э.) - "вершина" Благодатного полумесяца [из докерамического неолита B?]:

|

|

|

- Джармо (6500 г. до н.э., ячмень, пшеница, одомашненная коза, первые 11 из 16 слоев не содержали керамики) - один из древнейших памятников производящего хозяйства,

- Хассунская (в слоях VI тыс. до н.э. обнаружена керамика),

- Халафская (река Хабур на сирийско-турецкой границе, V тыс. до н.э.).

Предмегалитическая халафская культураВ некоторых поселения халафской культуры обнаружены загадочные строения, названные толосами. Толосы – это округлые глинобитные сооружения на каменном фундаменте от 3,7 до 9,4 м в диаметре, причем некоторые из них имели прямоугольные вестибюли [предтечи дольменов с "предбанниками"?]. По-видимому, толосы являлись общинными складскими помещениями.Вместе с тем на основании обнаружения в некоторых толосах захоронений с горшками и статуэтками археологи склонны считать эти сооружения святилищами для захоронения знати. В Телль-Арпачае был раскопан самый большой из известных толосов. Он состоял из переднего зала длиной 19 м и главного помещения диаметром 10 м, при этом толщина стен составляла 2-2,5 м.К концу халафской культуры толосы исчезают в Передней Азии и сохраняются только на Кипре.

|

|

|

Неолит Сиро-Палестны (с 7 тыс. до н. э.) Тахунийская культура — неолитическая культура Палестины VIII—V тыс. до н. э., сменившая [в левом полусерпии "Благодатного полумесяца"] мезолитическую натуфийскую культуру. Сменилась пришедшими с севера племенами ярмукской культуры (первая керамика в Леванте, возможно, вариант куро-аракской). По одной из версий, выдвинутой сторонниками весьма спорной гипотезы «бореального языка» (по Андрееву) [иначе - индо-урало-алтайская ветвь праностратической языковой общности], прародиной тахунийцев была юго-восточная Малая Азия, и они имели родственные связи с племенами свидерской культуры [польско-прибалтский мезолит]. В позднее время своего существования наметились устойчивые связи с Египтом (тасийская культура). Последние тахунийские орудия тасийской культуры в Египте, видимо, относятся к 5-му тысячелетию до н. э. и даже к началу 4-го.Центром культуры был Иерихон Б. Святилища имеют вид мегарона. Абу-Гош — эталонный памятник тахунийской культуры. Жан Перро обнаружил там остатки однокомнатных четырёхугольных домов с конической крышей. Основным занятием населения было земледелие в сочетании с охотой с луком и стрелами. Есть сведения об одомашнивании козы.

Азия. кельтиминарская культура. Кельтиминарцы освоили ручную лепку глиняных сосудов, имевших круглое дно и окрашенных красной краской. Часто верхняя часть сосуда украшалась орнаментом в виде ямок и штрихов. Эта культура исследована на материалах пещеры Караунгур в Каратау. Джеитунская культура, вторая половина VII-VI тыс Сформировалась в юго-западной Туркмении, в предгорьях Копетдага. название получила по наиболее полно исследованному памятнику. Экономический уклад джейтунцев сочетал в себе такие прогрессивные явление как земледелие и скотоводство и традиционную охоту. Развитие полвиного земледелия явилось причиной прочной оседлость населения. Основу хозяйства составляло выращивание злаков - ячменя и различных видов пшеницы На ранних этапах джейтунекой культуры основным источником мясной пищи служила охота на безоарового козла, кабана. Изредка встречаются кости домашней козы. Однако на поздних поселениях джейтунцев кости домашних животных преобладают, причём в состав стада входит уже и крупный рогатый скот Небольшие посёлки состояли изломов, встроенных из глиняных блоков Дома имели прямоугольную форму, дверные проёмы были узкими.. В каждом доме имелся очаг, а напротив очага в сетен была сделана небольшая пиша.

14 вопрос

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 52; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!