Глава 1. Природные условия и ресурсы района

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

(ФГБОУ ВО «ВГСПУ»)

Институт естественнонаучного образования физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Кафедра географии, геоэкологии и методики преподавания географии

Оценка современного геоэкологического состояния территории Еланского района Волгоградской области

Выпускная квалификационная работа

(бакалаврская работа)

По направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»,

профили «География», «Биология»

«Допущен к защите» Исполнитель: Долгов Михаил

Протокол №________от________ Николаевич

«Прошел защиту»

Оценка___________________

Дата_____________________

________________________

Научный руководитель:

Буруль Т. Н. кандидат географических

наук, доцент

|

|

|

_______________________

Волгоград – 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………….

Глава 1. Природные условия и ресурсы района…………………

1.1. Географическое положение и социально-демографические

показатели ………………………………………………………………

1.2. Геологическое строение, рельеф и полезные

ископаемые……………………………………………………………..

1.3. Климатические условия и ресурсы……………………….

1.4. Водные ресурсы…………………………………………….

1.5. Почвы………………………………………………………..

1.6. Растительность………………………………………………

1.7. Животный мир……………………………………………….

1.8. Особо охраняемые природные территории………………

Глава 2. Геоэкологические проблемы на территории Еланского

района……………………………………………………………….

2.1. Геоэкологические проблемы почв…………………………

2.2. Геоэкологические проблемы атмосферного воздуха……

2.3. Геоэкологические проблемы водных ресурсов………….

2.4. Геоэкологические проблемы растительного и животного

мира……………………………………………………………………..

|

|

|

2.5. Пожароопасные ситуации…………………………………

Глава 3. Оптимизация природопользования на территории

Еланского района…………………………………………….

3.1. Ландшафтно-экологический каркас………………………

3.2. Предложения по оптимизации природопользования на

территории района…………………………………………………….

Заключение……………………………………………………………..

Список литературы…………………………………………………….

Введение

Еланский муниципальный район - уникальный по своим природным условиям и важнейший по своей хозяйственной специализации регион, имеющий существенное социально-экономическое значение для области и в масштабах страны. Благодаря особенностям географического положения на территории района представлен широкий спектр различных экосистем.

Еланский муниципальный район выгодно отличается наличием разнообразных природных комплексов. Территорию района пересекают реки Елань и Терса, берущие своё начало в Саратовской области, сливаясь в одну, несущую свои воды в реку Медведицу и далее в Дон. Отсюда особое значение приобретают малые реки, озера их современное состояние и дальнейшие перспективы развития.

|

|

|

Местами сохранились первозданные степи. На площади в несколько квадратных километров произрастает большое количество видов растений, многие из которых являются реликтами и эндемами. А их сочетание настолько уникально, что больше не встречается нигде в мире. Довольно разнообразен животный мир, где достаточно краснокнижных видов. [12]

Обострение экологической ситуации, свидетельством которого является продолжающееся ухудшение состояния окружающей среды и качества жизни населения района, деградация природных экосистем, сокращение запасов природных ресурсов и биоразнообразия, ставит под угрозу возможность устойчивого развития района. Поэтому одним из действенных факторов выживания и устойчивого развития общества должно стать экологическое образование и воспитание населения как залог формирования нового типа взаимоотношений человека и природы.

Также необходима оценка современного геоэкологического состояния территории района. Под данной оценкой понимается степень пригодности природно-территориальных условий для жизни и деятельности человека. Основой геоэкологических исследований является дифференциация территории с оценкой состояния ландшафтов и их компонентов. Геоэкологическая оценка показывает степень антропогенного воздействия на ландшафт и его устойчивость к этому воздействию. [https://spravochnick.ru/geografiya/geoekologicheskaya_ocenka/geoekologicheskaya_ocenka_territorii/]

|

|

|

Заняв одно из лидирующих мест в области в экологическом просвещении, Еланский муниципальный район столкнулся с проблемами, решение которых позволит в дальнейшем развиваться более динамично, повышая эффективность и уровень экологического образования.

В условиях обострения экологической ситуации и падения нравственных основ отношения человека к природе, актуальность проблем экологического образования, воспитания и просвещения, природоохранная и экологическая деятельность приобретают особое значение. Совершенно очевидно, что преодоление экологического кризиса и переход к модели устойчивого развития муниципального района в целом немыслимы без переориентации ценностей, взглядов, поведения различных групп населения по отношению к природе. [1]

Актуальность темы обусловлена тем, что нерациональное природопользование может нанести ущерб не только природе, но, в конечном итоге, и самому человеку. Во избежание подобных последствий необходимо изучать взаимодействие природы и общества. Одним из примеров подобного взаимодействия является хозяйственное использование территорий, проявляющееся на разных уровнях. Заметное истощение земельных ресурсов наблюдается в сельскохозяйственных районах. К таким районам относится и Еланский район Волгоградской области.

Цель исследования: изучение современного геоэкологического состояния Еланского района.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1.Охарактеризовать природные ресурсы и условия района.

2. Проанализировать геоэкологические проблемы на территории Еланского района.

3. Выявить пути оптимизации природопользования на территории Еланского района.

Объект исследования: Еланский район Волгоградской области.

Предмет: Оценка современного геоэкологического состояния территории Еланского района Волгоградской области.

Методы исследования: изучение методической литературы, теоретический анализ, обобщение.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования в качестве дополнительного источника информации по изучению основных геоэкологических проблем в административных районах Волгоградской области.

Глава 1. Природные условия и ресурсы района

1.1. Географическое положение и социально-демографические показатели

Для понимая территориального нахождения и исследования района, необходимо знать его географическое расположение. Географические координаты районного центра – р. п. Елань: широта 50°56'56" северной широты, 50,949 в десятичных градусах; долгота 43°44'16" восточной долготы, 43,73781 в десятичных градусах. Еланский район расположен в северной части Волгоградской области. Граничит на востоке с Жирновским и Руднянским районами Волгоградской области, на юге – с Даниловским районом и городским округом «город Михайловка» Волгоградской области, на западе – с Киквидзенским районом Волгоградской области, на севере – с Самойловским районом Саратовской области. Район занимает площадь 2672 км². Расстояние от районного центра до Волгограда – 360 км.

К сожалению, в Еланском районе наблюдается отрицательный естественный прирост и численность населения неуклонно сокращается. Так в 1939 году – 36 274 человека, 1959 – 33 126, зафиксирован рост числа жителей 1970 - 45 594, затем снова убыль населения 1979 – 39 977, 1989 – 36 293, 2002 – 36 212, 2009 – 33 886, 2010 – 33 064, 2011 – 32 984, 2012 – 32 524, 2013 – 32 071, 2014 – 31 635, 2015 – 31 026, 2016 – 30 581, 2017 – 30 222, 2018 – 29 984.

Население на 2019 год составляет 29 595 человек.

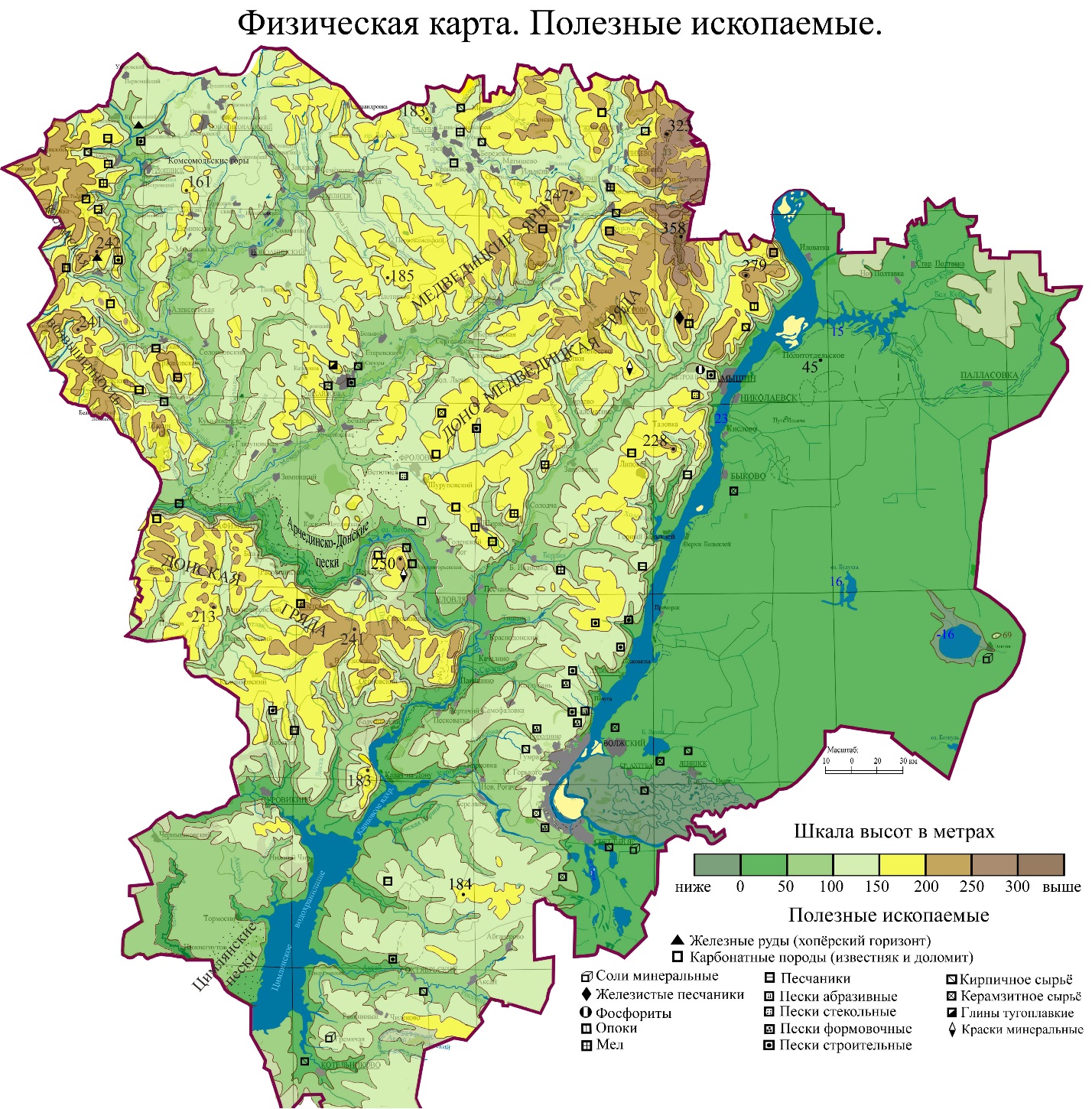

1.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые

Территория района находится на Хоперско-Бузулукской равнине Приволжской возвышенности и характеризуется слабой расчлененностью и различными формами рельефа. Высота междуречий колеблется в пределах от 120 до 170 метров над уровнем моря и постепенно снижается с севера на юг.

В междуречье Терсы и Елани преобладают плоские и довольно обширные водоразделы, чередующиеся широкими и неглубоко врезанными долинами рек. Склоны водоразделов широкие и пологие. Овражно-балочная сеть довольно редкая, густота эрозийной расчлененности составляет 0,7 -0,5 км на квадратный километр. Современные физико-геологические процессы: речная эрозия и оврагообразование, делювиальный снос, суффозия, физическое и химическое выветривание, эоловые явления – играют значительную роль в формировании и преобразовании рельефа, осложняя во многих случаях нормальную деятельность человека. Процессы водной эрозии и аккумуляции связаны с деятельностью постоянных и временных водотоков и нерусловых потоков. Проявление деятельности нерусловых потоков заключается в поверхностном смыве, что приводит к уничтожению почвенного покрова, к заиливанию прудов и водоемов.

Наиболее эффективными мероприятиями по борьбе с эрозией являются закрепление оврагов и линий стока лесной и кустарниковой растительностью, полезащитное лесоразведение, снегозадержание, правильная агротехника. На поверхности высокой поймы незащищенные растительным слоем пески под действием ветра способным передвигаться, образуя песчаные гряды и котловины выдувания. Основным мероприятием по борьбе с эоловыми процессами является закрепление песков кустарниковой и лесной растительностью.

Процессы заболачивания связаны с поверхностными водами и выходами подземных вод в виде родников. Наибольшая заболоченность наблюдается в прирусловой полосе, изрезанной старицами и ериками.

Пахотные земли в районе занимают наиболее выровненные по рельефу участки-плато межбалочных водоразделов и их склоны.

Из полезных ископаемых в районе открыто два нефтяных месторождения (Бузулукское и Терсиновское), природные запасы сырья, необходимого для производства керамического кирпича, месторождения торфа, песчаника, суглинок, карбонатного сырья и многочисленные проявления строительного песка. Имеется также месторождение подземных вод, пригодных для орошения.

Нефть - природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений. Относится к каустобиолитам (ископаемое топливо). Подавляющая часть месторождений нефти приурочена к осадочным породам. Заключающие нефть породы обладают сравнительно высокой пористостью и достаточной для её извлечения проницаемостью. Породы, допускающие свободное перемещение и накопление в них жидкостей и газов, называются коллекторами. Пористость коллекторов зависит от степени отсортированности зёрен, их формы и укладки, а также и от наличия цемента. Проницаемость определяется размером пор и их сообщаемостью. Главнейшими коллекторами нефти являются пески, песчаники, конгломераты, доломиты, известняки и другие хорошо проницаемые горные породы, заключённые среди таких слабопроницаемых пород, как глины или гипсы.

Торф - горючее полезное ископаемое. Образовано скоплением остатков мхов, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Содержит 50 - 60 % углерода. Торфообразование продолжается и в настоящее время. Торф выполняет важную экологическую функцию, накапливая продукты фотосинтеза и таким образом аккумулируя в себе атмосферный углерод. Торф и содержащие его почвы служат естественным фильтром для природной воды, эффективно поглощая тяжелые металлы и другие примеси.

Песчаник - обломочная осадочная горная порода, представляющая собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,1 мм до 2 мм (песчинок) связанных каким-либо минеральным веществом (цементом). Песчаники образуются в результате разрушения горных пород, переноса обломков водой или ветром и отложения с последующей цементацией. Степень окатанности обломков и степень отсортированности по величине зёрен указывают на протяженность переноса обломков от места первоначального образования. В подавляющем большинстве разновидностей песчаников преобладает кварц, как наиболее устойчивый физически и химически минерал.

Суглинки - это глины, содержащие до 30—50% песка.

Карбонатное сырье - известняки, доломиты, мраморы, мергели, глинистые известняки, доломиты, мел, магнезит и др. Используется в различных отраслях производства.

Песок - осадочная горная порода, а также искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород. Очень часто состоит из почти чистого минерала кварца (вещество - диоксид кремния). Природный песок представляет собой рыхлую смесь зёрен размером 0,16 - 5 мм, образовавшаяся в результате разрушения твёрдых горных пород.

Подземные воды — воды, находящиеся в толще горных пород верхней части земной коры в жидком, твёрдом и газообразном состоянии. Грунтовые воды образуют водоносный горизонт на первом от поверхности водоупорном слое. В связи с неглубоким залеганием от поверхности уровень грунтовых вод испытывает значительные колебания по сезонам года: он то повышается после выпадения осадков или таяния снега, то понижается в засушливое время. В суровые зимы грунтовые воды могут промерзать. Эти воды в большей мере подвержены загрязнению.

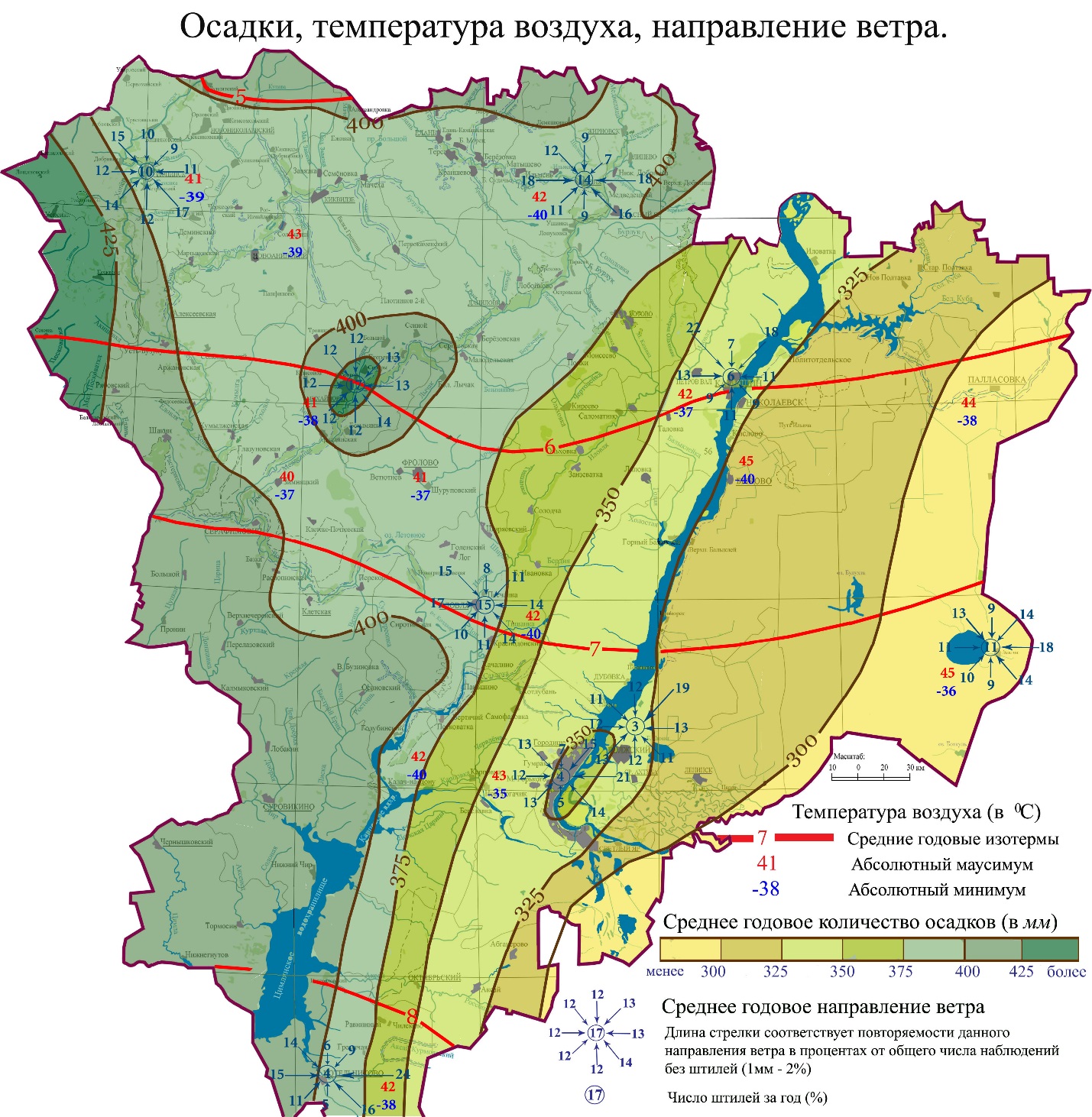

1.3. Климатические условия и ресурсы

Еланский район Волгоградской области расположен на юго – востоке Восточно – Европейской равнины. Климат умеренно – континентальный и характеризуется холодной малоснежной зимой и продолжительным жарким и сухим летом. Средние температуры января в 2016 году составили -6,9°С днем и -10°С ночью; средние температуры июля в том же году составили +28,2°С днем и +17,1°С ночью. Зимой с Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны, поэтому погода в этот период более изменчива. Летом часто вторгаются сухие, горячие массы воздуха из Казахстана, тогда температура повышается до +40°С и более. В течение всего года не исключается возможность проникновения на территорию района сухого арктического воздуха. Зимой, он усиливает мороз, летом делает погоду прохладной. Район получает много тепла и имеет длительный вегетационный период, который составляет 2840°. Атмосферных осадков выпадает недостаточно, - в среднем 400 – 500 мм в год. Две трети осадков приходится на теплый период года (с апреля – по октябрь). Большое количество их выпадает летом, когда испаряемость превышает осадки, а потому в случае засухи почти бесполезны. Среднее количество осадков в январе составляет 35,3 мм, в июле – 36,8 мм. Среднесуточное количество солнечных часов в январе – 1,9 ч; в июле составляет 12,4 ч. Средняя скорость ветра: в январе 4,4 м/c; в июле 3,4 м/с.

Характеристика времен года. Зима. За начало зимы принимают дату устойчивого перехода среднесуточной температуры к отрицательным значениям и установления снежного покрова. Но в условиях нашей области, и района в частности, выпадение снега не совпадает по времени с установлением морозной погоды. В Еланском районе температура становится отрицательной 8—9 ноября, а устойчивый снежный покров формируется на месяц позже—в начале декабря. Зима продолжается 142—143 дня. Продолжительность снежного периода составляет 108—112 дней. Снежный покров колеблется в средних пределах 16—20 см.

Зима малоснежная, с резкими холодными ветрами преимущественно северо-восточных и восточных направлении. Самый холодный месяц—январь. Средне-январские температуры от -8°С до -12°С. В отдельные дни температура опускается до -20°С- -26°С, абсолютный минимум -40°С.

Зимой нередки туманы, тогда на проводах, крышах домов, ветвях деревьев осаждается изморозь, иней. Больше всего туманов бывает в период с октября по март - около 30—40 дней. Но в отдельные годы число таких дней увеличивается до 80—90. Туман затрудняет работу транспорта, особенно авиации, так как видимость уменьшается при плотных туманах до 50—100 м.

Для Еланской зимы, как мы убедились, характерно непостоянство. По причинам уже известным нередки оттепели, когда температура воздуха может повыситься с -15°С, -20°С до +2°С, +7°С. В течение зимы бывает 15—20 оттепельных дней. Оттепели опасны тем, что способствуют как выпреванию, так и вымерзанию озимых культур. Выпревание случается чаще в конце зимы, при длительных плюсовых температурах. Если в разгар оттепели наступает резкое похолодание, то на полях образуется ледяная корка, озимые гибнут: трескающаяся от мороза земля разрывает корневую систему растений.

Такие периоды характеризуются также гололедом и гололедицей, близкими по своей природе явлениями. Гололед—это слой плотного льда, образующийся на поверхности земли, деревьях, окружающих предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, обычно при температуре несколько ниже 0°С. Гололедица — результат резкого понижения температуры во время оттепели, когда снеговая или дождевая вода на поверхности земли превращается в лед. Гололед и гололедица наносят большой ущерб: вызывают обрыв проводов, создают аварийную обстановку на дорогах, пропускают в землю воздух, ухудшая этим состояние озимых культур. Поэтому в колхозах и совхозах применяются специальные катки для разрушения на полях ледяной корки. Зимой нередки метели. Они связаны с прохождением атмосферных фронтов, когда усиливается ветер и выпадает снег. Метели заносят дороги, населенные пункты, сильные метели уносят с полей вместе со снегом частички почвы, повреждая тем самым озимые культуры. В Еланском районе бывает 10—20 дней с метелями, но в отдельные годы число их достигает 40—45. Очень много метелей наблюдалось в зимы 1940/41, 1941/42, 1966/67, 1986/87 гг. Чтобы задержать снег на полях во время метелей и увеличить необходимое почве количество влаги весной, проводят снегозадержание (выставляют специальные щиты, образуют снежные валки).

Весна. Весна у нас - самое короткое время года. Она наступает в конце марта, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше 0° и сходит снег. В первой половине апреля среднесуточная температура переходит рубеж +5°, и начинается вегетационный период. Протекает весна бурно. В первую ее половину резко повышается температура, увеличивается число ясных дней, снег быстро тает, талые воды стремительно скатываются в овраги и балки. Во второй половине весны устанавливается зачастую жаркая погода, иногда дело доходит до засухи. Приток арктического воздуха, наоборот, вызывает возврат холодов, заморозки. Заморозки и пыльные бури—наиболее опасные природные явления в этот период. Резкое понижение температуры приводит к вымерзанию молодых растений и плодовых деревьев. В районе заморозки прекращаются в середине мая. В отдельные годы бывают очень поздние весенне-летние заморозки. В 1986 г. сильные заморозки отмечались по всей области 6—8 мая, а в 1967 г.— даже 4 июня. Тогда они вызвали массовую гибель овощных и бахчевых культур. Пыльные бури возникают в отсутствие дождей при усилении скорости ветра до 10—15 м/с. Они уносят верхний плодородный слой почвы, оголяя тем самым семена, корни растений. пыльные бури в Еланском районе не превышают 2 - 5 дней ежегодно. Иногда случаются особенно сильные пыльные бури. Например, в феврале 1969 г. и в начале мая 1972 г. такие бури вызвали гибель сельскохозяйственных культур на больших площадях. Весна—время первых гроз. От апрельских и майских дождей по многом зависит будущий урожай.

Лето. Это наиболее продолжительное время года. Начинается оно в первой половине мая (14—18 мая) с переходом среднесуточной температуры воздуха через отметку +15°. Лето, как отмечалось ранее, жаркое и сухое; преобладают солнечные знойные дни, много пыли. Самый жаркий месяц—июль. В жаркие дни воздух прогревается до 34—36°С, а абсолютный плюсовый максимум составляет 41—45°С. Летом преобладают ветры западных и северо-западных направлений. В период циклонов устанавливается более прохладная, облачная, с осадками погода, что, впрочем, наблюдается не очень часто.

Осадки летом обычно выпадают в виде кратковременных ливней, сопровождающихся грозами, но, случается, и градом, который выбивает посевы, повреждает фруктовые сады, огороды. В отдельные годы количество осадков очень сильно колеблется. В мае 1985 г. их выпало 70 мм, а в мае 1984 г. - всего 8 мм; в июне 1981 г. - 15 мм, в июне 1985 г. - 74 мм. Такие колебания осадков сильно сказываются на урожае зерновых культур: средняя урожайность зерновых культур при больших осадках достигает 16—19 ц с га, в засушливые годы снижается до 4—6 ц с га. Сильнейшие засухи поразили Волгоградскую область в 1972, 1975 и 1984 гг. Засухи, суховеи, пыльные бури называют опасными метеорологическими явлениями. Они приносят большой ущерб народному хозяйству, в частности земледелию. В нашем районе с ними ведется активная борьба: применяется безотвальная с сохранением стерни обработка почвы, совершенствуется структура севооборотов, производится снегозадержание, высаживаются лесные полосы. Тем самым сохраняется, более экономно расходуется влага. В результате повышается урожайность сельскохозяйственных культур. Летом созревают хлеба, ягоды, фрукты. На полях убирают пшеницу, ячмень, кукурузу.

Осень. Осень наступает во второй половине сентября. В это время среднесуточная температура воздуха понижается и стабильно становится ниже +15°. Она у нас теплая, продолжительная, по сути дела – самое комфортное время года. Особенно хорош сентябрь, как бы продолжение лета. Но без иссушающей жары. В конце месяца в основном прекращается уборка сельскохозяйственных культур. В октябре отмечаются заморозки, увеличивается число пасмурных дней, чаще выпадают дожди, но иногда ненадолго возвращается тепло. В первой половине октября среднесуточная температура воздуха опускается ниже +10°. В это время заканчивают вегетацию сельскохозяйственные культуры, многие древесные, кустарниковые породы, желтеют листья, начинается листопад. К концу месяца все перелетные птицы улетают на юг. В ноябре много пасмурных дней, часто идут моросящие дожди, наступает пора осенних туманов. В конце месяца нередки снегопады, морозы.

Как видно из приведенных данных отрицательными факторами климата являются:

- неустойчивое увлажнение;

- низкая относительная влажность воздуха летом;

- ливневый характер осадков;

- периодическая засуха, суховеи, сильные ветры.

К положительным сторонам климата следует отнести:

- длительный безморозный период;

- высокую сумму положительных температур;

- интенсивную солнечную радиацию.

В целом климат Еланского района Волгоградской области, несмотря на его засушливость, благоприятен для получения хороших урожаев зерновых, кормовых культур и овощей.

1.4. Водные ресурсы

Описываемая территория согласно существующего гидрологического районирования относится к Хоперско - Иловлинско - Донскому району, характеризующегося довольно развитой речной сетью бассейна р. Дон. Количественный и качественный состав фауны определяет протекающие по району реки, а также озера и многочисленные пруды (около 350).

Крупнейшие реки (и водные объекты) Еланского района:

Донской бассейн:

- река Бузулук;

- река Мачеха;

Бассейн реки Медведица:

- река Терса;

- овраг Медвежий;

- река Елань;

- река Краишевка;

- река Березовая (Березовка);

- балка Сухая Журавка;

- река Вязовка.

Река Бузулук, крупнейшая река района, - левый приток Хопра. Гидрографическую сеть территории представляют также малые реки, такие как Терса (правый приток Медведицы) с её притоками: Краишевка, Вязовка, Березовая, Елань и притоки реки Бузулук: Черная, Мачеха. Долины малых рек слабо развиты. Террасы выражены неотчетливо. Глубина малых рек 3-5 м, ширина 15-70 м. Широкие песчаные пляжи и живописные берега рек благоприятствуют созданию зон отдыха.

Реки Донского бассейна маловодны, с небольшими глубинами, изобилуют мелями, перекатами; русла некоторых из них заросли тростником и другой водной растительностью. Малые реки являются источниками водоснабжения, широко используются для водопоя скота, для полива садов, огородов, а также как места отдыха.

В перечень особо охраняемых природных территорий местного значения по Еланского муниципальному району включен родник «Краишевский» - памятник природы, расположенный на площади 1 га, профиль – водный, с повышенным содержанием серебра в воде.

1.5. Почвы

Еланский район расположен в степной и лесостепной зонах, в подзоне южных черноземов. В степях распространены черноземные и каштановые почвы. По механическому составу почвы в основном тяжелые, но встречаются и среднесуглинистые южные черноземы. Легкими почвами заняты очень незначительные площади.

Пастбища расположены на нижних частях по балкам, в поймах рек. Сенокосных участков в районе очень мало, расположены они, главным образом, в поймах рек, где приурочены, к лугово-черноземным, пойменным почвам и луговым солонцам. Но главным типом почвы остается чернозем. «...царь почвы – русский чернозем» - писал В.В. Докучаев.

Чернозем - богатый гумусом, тёмноокрашенный тип почвы, сформировавшийся на лёссовидных суглинках или глинах в условиях суббореального и умеренно-континентального климата при периодически промывном или непромывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью. Почвообразующие породы — лёссы и лёссовидные суглинки. Черноземы обладают хорошими водно-воздушными свойствами, отличаются комковатой или зернистой структурой, содержанием в почвенном поглощающем комплексе от 70 до 90 % кальция, нейтральной или почти нейтральной реакцией, повышенным естественным плодородием, интенсивной гумификацией и высоким, порядка 15 %, содержанием в верхних слоях гумуса.

Виды.

Разделяют на 2 градации:

По мощности гумусового слоя (A+AB)

а) сверхмощные (мощность более 120 см)

б) мощные (120—80 см)

в) среднемощные (80—40 см)

г) маломощные (менее 40 см)

По содержанию гумуса % в Ап

а) тучные (>9 %) (окраска чёрная)

б) среднегумусные (9—6 %) (чёрная)

в) малогумусные (6—4 %) (тёмно-серая)

г) слабогумусные (<4 %) (серая)

д) микрогумусные (<2 %) (светло-серая)

Каштановые почвы — почвы, распространённые в условиях сухих степей умеренного пояса. Сформировались на сухих степных участках в условиях недостаточного увлажнения и бедной растительности. Основным критерием для разграничения каштановых почв является степень их гумусованности. Тип каштановых почв разделяют на три подтипа:

Светло-каштановые;

Каштановые;

Тёмно-каштановые, распространённые в сухой южной степи.

Гумусовый горизонт достигает 80 см, содержание гумуса в них составляет 1,3—2,9%. По механическому составу каштановые почвы подразделяются на глинистые, тяжело суглинистые, средне суглинистые, легко суглинистые, супесчаные и песчаные. Используются они в основном под пастбища и сенокосы.

По долинам рек в степной и полупустынной зонах развиты плодородные пойменные почвы. Они образуются на речных наносах, имеют сложное строение. Ежегодно после половодья на них отлагается ил, богатый питательными веществами. Эти почвы используются под огороды, бахчи, садово-ягодные культуры, на них развиваются прекрасные луга, дающие хорошее сено.

1.6. Растительность

Еланский район расположен в зоне, где лесостепи чередуются с изрезанными балками степями. В поймах рек находятся немногочисленные в районе леса, представленные дубом, осиной, кленом татарским, вербой, липой, и другими лиственными видами. Лесообразующей породой является дуб черенчатый. Байрачные леса по днищам балок представлены дубом, дикой яблоней и грушей. Встречаются заросли кустарника (ива). Изобилуют лесопосадки заполненные березой, вязом узколистным, дубом, ясенем, кленом, а также смородиной, иргой и другой растительностью. Лесополосы находятся в удовлетворительном состоянии. Междурядья хорошо задернованы, травостой густой и разнообразный. Из сорняков в них распространены : вьюнок полевой, осот, щерица, молочай, суренка, марь белая. Пойменные леса и водоемы – прекрасное место для отдыха, любительского лова рыбы, охоты, сбора грибов. Еланский район расположен в снежной зоне в разнотравно-типчаково-ковыльной (дерновинно-злаковой) подзоне среднего и южного типа, что совпадает с подзоной южных черноземов.

Естественная растительность в хозяйствах района сохранилась на небольших целинных участках по балкам, вдоль дорог, на выгонах. Среди злаков преобладают типчак, ковыль, пырей ползучий, овсяница, житняк, мятлик луговичный. Из разнотравной растительности встречаются клевер, татарник, лебеда, гречиха, ромашника, спорыш. На пойменных засоленных почвах преобладают: полынь, полынь солончаковая, кермек, донник белый, лебеда бородавчатая, солянка, солерос. Древесная растительность на территории района встречается, в основном, по речным долинам; небольшими массивами и по днищам балок.

Степень засорения бывает различной. Борьба с сорняками ведется агротехническими и химическими методами.

Растительный покров наряду с другими факторами определяет тип почв. На черноземных почвах степь более красочная, ее называют разнотравно-типчаково-ковыльной. Весной она покрывается изумрудным ковром, по которому разбросаны яркие цветы желтых и красных тюльпанов, низкорослых ирисов. К концу весны эти растения исчезают, а в начале лета на смену им приходят сильно пахнущие шалфей, разноцветные астрагалы. От цветущего шалфея степь становится темно-лиловой. К этому же времени зацветают и многочисленные степные злаки с узкими листьями и хорошо развитыми дернинами (типчак, мятлик узколистный, келерия тонкая). Выбрасывают шелковистые пушистые перья ковыли, отчего степь кажется серебристой и волнуется, словно море.

К концу лета цветущих растений становится меньше. Под жгучими лучами солнца растения выгорают, от отцветших и засыхающих злаков степь начинает буреть, а осенью приобретает соломенно-желтый цвет.

Менее красочна ковыльно-типчаковая степь на темно-каштановых и каштановых почвах. Обеднен и видовой состав. Большое значение в растительном покрове приобретают ранневесенние растения, разнотравья здесь меньше, и представлено оно более засухоустойчивыми растениями. Появляются полынные травостои. Яркими и красочными типчаково-ковыльные степи бывают только весной, когда цветут тюльпаны и гусиный лук. Летом степь приобретает серые тона: основной фон создают типчак, ковыль. Осенью однообразие степи нарушает шарообразное растение перекати-поле. В одиночку или группами оно перекатывается ветром по открытым пространствам степей. рассеивая свои семена.

Темно-каштановые почвы- близки к каштановым, для них характерна солонцеватость. которая возникает в результате увеличения содержания натрия в почве. Это способствует уплотнению почвы и ухудшению ее водно-физических свойств. Темно-каштановые и каштановые почвы содержат необходимое количество главных элементов питания для растений и при правильной агротехнике (создании лесополос, проведении снегозадержания, глубокой вспашке земли, которая обеспечивает свободный доступ влаги) дают хорошие урожаи.

На фоне степных простоев живописно выглядят лесные массивы по долинам рек, по балкам и оврагам. Состоят они из дуба, клена, тополя, вяза и различных кустарников. По песчаным берегам местами встречаются сосновые-боры, а в поймах рек распространены ветла и богатая луговая растительность, используемая под сенокосы.

В условиях резкого недостатка влаги даже малейшие, неуловимые для глаз неровности поверхности создают различия в водном режиме верхних горизонтов и, следовательно, различия в почвообразовательном процессе. Растения же очень чутко реагируют на малейшие изменения среды. Этими причинами и объясняется пятнистость полупустыни. Каждой разновидности почв соответствует своя растительность. На светло-каштановых почвах растут типчак, белая полынь, ромашник. На лугово-каштановых—ковыль, типчак, на солонцах - черная полынь, прутняк, на солончаках развиваются солянки - сарзан, солерос. На всех этих растительных сообществах заметную роль в травостое играют мятлик луковичный и полынок.

Травянистая растительность степей и полупустынь имеет большое хозяйственное значение, ее используют под сенокосы и пастбища. Такие растения, как шалфей, полынь горькая являются лекарственными: кустарники — шиповник, боярышник — витаминоносными. Эфиромасличные растения (ландыши и другие) используются в парфюмерной и пищевой промышленности.

Степь в далекие времена представляла огромный зелено-золотой океан разнообразных трав и цветов. Под влиянием деятельности человека растительность давно утратила первоначальный облик. Степи распаханы и превращены в сельскохозяйственные угодья, на которых выращивают различные культурные растения. Вместо целинной травянистой растительности на огромных просторах колосятся моря пшеницы, ржи, ячменя, всюду разбросаны большие зеленые массивы кукурузы, желтеет подсолнечник. По долинам рек зеленеют сады и огороды.

1.7. Животный мир

Фауна района разнообразна по своему составу. Водятся лоси, кабаны, косули, волки, лисы, зайцы, наблюдаются поселения речного бобра, ондатры, выхухоли, барсука.

Обилие водоемов определяет многочисленных речных и нырковых уток, куликов, лысухи, которые являются основным объектом спортивной охоты. В районе гнездятся лебеди, серые утки, кряква, чирки, цапли. Встречаются дрофы, стрепеты, куропатки.

В водоемах района водятся такие подводные обитатели, как серебристый и красный карась, карп, сазан, щука, судак, окунь, сом, налим, подуст, плотва, красноперка, елец, синец, линь, жерех, голавль, лещ, уклейка, ерш, пескарь. Благодаря зарыблению в прудах получили распространение белый амур и толстолобик.

1.8. Особо охраняемые природные территории

Волгоградская область обладает высоким потенциалом для развития репрезентативной сети особо охраняемых природных территорий. Крупными ядрами эталонных экосистем и ландшафтов таких территорий могут являться заказники и природные памятники Еланского района. Благодаря своему разнообразию ландшафтов, меньшей плотности населения и наименьшей хозяйственной изменчивости геосистем районы могут служить ключевыми территориями для формирования между регионального природного каркаса. Организация природоохранной территории является важным моментов в оптимизации рационального природопользования и важным условием устойчивого развития любого антропогенного ландшафта. [4]

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 824; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!