Особенности организации мониторинга в управлении рисками

Исходя из изложенного выше материала, можно сделать вывод, что мониторинг и управление рисками — это процесс идентификации, анализа и планирования реагирования на новые риски, отслеживания ранее идентифицированных рисков, а также проверки и исполнения операций реагирования на риски и оценка эффективности этих операций.

Мониторинг рисков является последним этапом процесса управления рисками. Он важен для эффективной реализации действий, запланированных на предыдущих этапах. Мониторинг — это наблюдательная деятельность, предусмотренная ранее составленным планом управления рисками.

Мониторинг обеспечивает своевременное исполнение превентивных мер и планов по смягчению последствий и выполняется с помощью определенных индикаторов - триггеров (другое название – «признаки рисков» или «симптомы риска»), указывающих на возможность того, что события риска произошли или произойдут в ближайшее время.

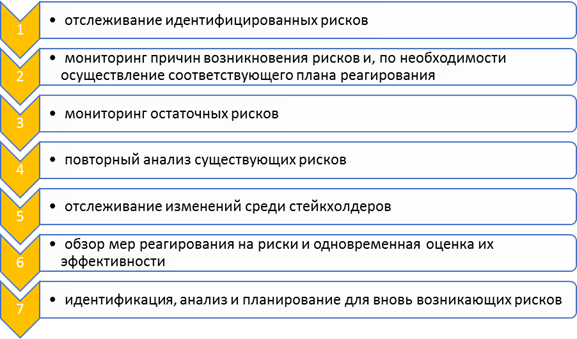

Анализ мнения различных исследователей по вопросам управления рисками и мониторинга эффективности указанного процесса позволяет разделить его на следующие этапы (Рисунок 4).

Рисунок 4. Этапы процесса мониторинга рисков

Рассмотрим указанные этапы мониторинга управления рисками и их содержание более детально.

1 этап. Идентифицированные риски – известные риски, подвергнутые анализу и в отношении которых могут быть спланированы ответные действия. Они отнесены в список для постоянного наблюдения, а также проверки и исполнения операций реагирования на риски и оценки их эффективности.

|

|

|

На данном этапе, как правило, используются следующие методы мониторинга рисков:

- пересмотр рисков;

- аудит рисков (независимая оценка) – т.е. идентификация опасности и расчет степени риска (определение степени серьезности возможного вреда для здоровья и вероятности того, что такой вред будет нанесен), оценка степени риска (оценка возможности снижения степени риска, получаемая на основе проведенного анализа);

- анализ отклонений и трендов (основная тенденция изменения временного ряда);

- анализ резервов;

- совещания по текущему состоянию (обсуждение проблемы и поиск путей решения).

2 этап. Мониторинг причин возникновения рисков и, по необходимости осуществление соответствующего плана реагирования. Это неопределенное событие или условие, которое, в случае наступления, влияет хотя бы на одну цель деятельности.

Риск может быть вызван одной или несколькими причинами и в случае возникновения может оказать воздействие на один или несколько аспектов.

3 этап. Мониторинг остаточных рисков. Остаточный риск - риск, остающийся после принятия защитных мер.

|

|

|

4 этап. Повторный анализ существующих рисков (осуществляется по аналогии с первым этапом, с учетом реакции системы на предпринятые меры).

5 этап. Отслеживание изменений среди стейкхолдеров. Стейкхо́лдер (от англ. stakeholder; букв. «владелец доли (получатель процента) — в узком смысле слова: то же, что и акционер, участник, то есть лицо, имеющее долю в уставном (складочном) капитале предприятия.

6 этап. Обзор мер реагирования на риски и одновременная оценка их эффективности.

7 этап. Идентификация, анализ и планирование для вновь возникающих рисков. Идентификация риска - процесс нахождения, составления перечня и описания элементов риска.

Подходы к идентификации рисков, как правило, зависят от размеров и степени формализации процессов в организации. Для небольших фирм идентификация сводится, как правило, к составлению перчня отдельных возможных неблагоприятных событий. На крупных предприятиях уже выработаны определенные стандарты, соблюдение которых ведет к достижению поставленных целей. Отклонение от них рассматривается как основная причина неполучения желаемых результатов. Идентификация там может быть сведена к поиску возможных причин отклонения от этих стандартов.

|

|

|

В любом случае необходимо выявить максимальное количество рисков, которым подвержена организация. Для упорядочивания процесса их нахождения широко используются различные системы классификации, задающие направление поиска. Выявленные риски группируются и описываются в принятом на предприятии едином формате, чтобы упростить процесс их сравнения.

Заключение

Изученные материалы позволяют сделать вывод, что мониторинг управления рисками является достаточно эффективным и перспективным механизмом в современном управленческом процессе. При этом наличие различных приемов и методов его проведения требует со стороны руководителей государственных управленческих структур единого системного подхода по вопросам осуществления мониторинга в процессе сопровождения и оценки эффективности реализации государственных программ и проектов.

Значительное влияние на результативность указанного процесса оказывает качество планирования, оценки и анализа рисков, а также выбора адекватных критериев оценки на всех этапах проектного цикла, которые в той или иной мере присущи всем государственным программам (проектам). Как правило это - целеполагание, разработка, утверждение, финансирование, исполнение, внедрение, оценка и отчетность.

|

|

|

Как показывает практика, своевременный мониторинг управления рисками и их оценка позволяют поддерживать нормальный (плановый) уровень реализации этапов достаточно сложных процессов (программ). При своевременном прогнозировании и выявлении отклонений от желаемых результатов (показателей) существует возможность оказания на проект (программу) необходимого управленческого воздействия, направленного на преодоление возможных рисков и возвращение показателей к нормальному (желаемому) уровню.

Список использованных источников:

1. Антонов, В.Г. Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. концепция и методология / В.Г. Антонов, В.В. Масленников, Л.Г. Скамай. - М.: Русайнс, 2018. - 35 c.

2. Антонов, Г.Д. Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. - М.: Инфра-М, 2019. - 464 c

3. Васин, С.М. Управление рисками на предприятии: Учебное пособие / С.М. Васин, В.С. Шутов. - М.: КноРус, 2018. - 352 c

4. Зеленцова, А.В. Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках / А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка и др. - М.: КноРус, 2012. - 280 c.

5. Тепман, Л.Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса: Учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити, 2011. - 295 c.

6. Измерение эффективности и оценивание в государственном управлении: международный опыт :препринт WP8/2005/01 / А.Н. Беляев, Е.С. Кузнецова, М. В. Смирнова и др. - М. : ГУ Высшая школа экономики, 2005. - 54 с.

7. Мониторинг и оценка. Методические рекомендации / Международный альянс ВИЧ/СПИД. - К., 2004. - 112 с.

8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011 «Методы оценки риска» (http://www.sibfana.ru/files/ГОСТ%20Р%20ИСО%2031010-2011_Методы%20оценки%20риска.pdf) .

9. Пособие по мониторингу и оцениванию программ регионального развития / Лендьел М., Винницкий Б., Ратейчак Ю., Санжаровский И. Под ред. Санжаровского И., Полянского Ю. - К. : К.І.С., 2007. - 80 с.

Дата добавления: 2021-02-10; просмотров: 109; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!