Естественная вентиляция жилых зданий

Тема 4 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Классификация систем вентиляции

Вентиляционная система – это совокупность устройств для обработки, транспортирования, подачи и удаления воздуха. СВ можно классифицировать в зависимости от их функционального назначения и принципиальных конструктивных особенностей.

1) По назначению СВ делятся на приточные и вытяжные: приточные системы подают воздух в помещение, а вытяжные удаляют воздух из него.

Существуют смешанные системы с рециркуляцией воздуха, которые фактически являются приточно-вытяжными.

2) По обслуживаемой зоне СВ делятся на общеобменные и местные.

Общеобменные СВ (как приточные, так и вытяжные) обслуживают весь объем помещения, а иногда и нескольких помещений. Местные приточные системы предназначены для обслуживания лишь небольшой зоны помещения (воздушное душирование, воздушные оазисы), а местные вытяжные системы предназначены для удаления воздуха от конкретного оборудования для удаления выделяющихся в нем вредностей.

3) По способу побуждения движения воздуха СВ делятся на системы с механическим побуждением и системы с естественным побуждением.

Естественное побуждение – это воздействие естественных сил: гравитации (естественное гравитационное давление, создаваемое за счет разности температур и плотностей наружного и внутреннего воздуха) и ветра. Механическое побуждение создается обычно вентиляторами.

|

|

|

4) По наличию воздуховодов СВ делятся на канальные и бесканальные.

Бесканальные системы не имеют воздуховодов для транспортирования воздуха (открытое окно для притока свежего воздуха). Очевидно, что бесканальные системы могут применяться только для помещений, расположенных около НОК. Отсутствие воздуховодов снижает стоимость систем.

Канальные системы могут обслуживать удаленные помещения, расположенные в любой точке здания. Оборудование канальных систем может быть расположено на расстоянии от обслуживаемых помещений в удобном месте.

На рисунке 1.1. приведено несколько вариантов СВЕ с указанием их описание в соответствии с выше приведенной классификацией.

1 – Приточная прямоточная общеобменная канальная система с механическим побуждением движения воздуха;

2 – Вытяжная местная канальная система с механическим побуждением движения воздуха;

3 – Вытяжная общеобменная канальная система с естественным побуждением движения воздуха;

4 – Вытяжная общеобменная бесканальная система с механическим побуждением движения воздуха;

5 – Вытяжная общеобменная бесканальная система с естественным побуждением движения воздуха;

6 – Приточная общеобменная бесканальная система с естественным побуждением движения воздуха;

|

|

|

7 – Приточная местная бесканальная система с механическим побуждением движения воздуха и 100% рециркуляцией.

8 – Приточная прямоточная общеобменная бесканальная система с механическим побуждением движения воздуха;

9 – Приточная общеобменная канальная система с механическим побуждением движения воздуха и частичной рециркуляцией.

Рисунок 1.1. – Системы вентиляции производственного помещения

Естественная вентиляция

Перемещение воздуха в системах естественной вентиляции происходит:

· вследствие разности температур наружного (атмосферного) воздуха и воздуха в помещении, так называемой аэрации;

· вследствие разности давлений «воздушного столба» между нижним уровнем (обслуживаемым помещением) и верхним уровнем — вытяжным устройством (дефлектором), установленным на кровле здания;

· в результате воздействия так называемого ветрового давления.

Аэрацию применяют в цехах со значительными тепловыделениями, если концентрация пыли и вредных газов в приточном воздухе не превышает 30% предельно допустимой в рабочей зоне. Аэрацию не применяют, если по условиям технологии производства требуется предварительная обработка приточного воздуха или если приток наружного воздуха вызывает образование тумана или конденсата.

|

|

|

В помещениях с большими избытками тепла воздух всегда теплее наружного. Более тяжёлый наружный воздух, поступая в здание, вытесняет из него менее плотный тёплый воздух. При этом в замкнутом пространстве помещения возникает циркуляция воздуха, вызываемая источником тепла, подобная той, которую вызывает вентилятор.

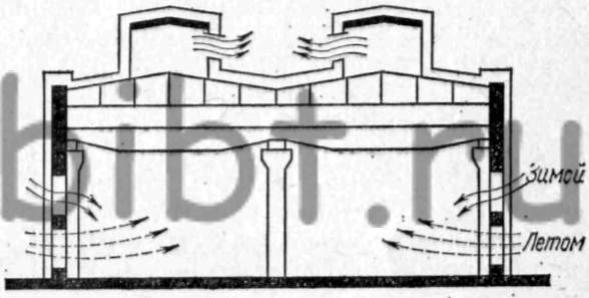

Воздействие ветрового давления выражается в том, что на наветренных (обращённых к ветру) сторонах здания образуется повышенное, а на подветренных сторонах (а иногда и на кровле) — пониженное давление (разрежение).

Если в ограждениях здания имеются проёмы, то с наветренной стороны атмосферный воздух поступает в помещение, а с заветренной — выходит из него, причём скорость движения воздуха в проёмах зависит от скорости ветра, обдувающего здание, и соответственно от величин возникающих разностей давлений.

Системы естественной вентиляции просты и не требуют сложного дорогостоящего оборудования и расхода электрической энергии. Однако зависимость эффективности этих систем от переменных факторов (температуры воздуха, направления и скорости ветра), а также небольшое располагаемое давление не позволяют решать с их помощью все сложные и многообразные задачи в области вентиляции.

|

|

|

В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием естественного давления, возникающего вследствие разности давлений холодного наружного и теплого внутреннего воздуха.

Естественное давление Dре, Па, определяют по формуле

,

,

где hi – высота воздушного столба, принимаемая от центра вытяжного отверстия до устья вытяжной шахты, м; rН, rВ – плотность соответственно наружного и внутреннего воздуха, кг/м3.

Расчетное естественное давление для систем вентиляции жилых и общественных зданий определяется для температуры наружного воздуха +5 0С. Считается, что при более высоких наружных температурах, когда естественное давление становится весьма незначительным, дополнительный воздухообмен можно получать, открывая форточки, фрамуги, створки оконных рам.

Анализируя выражение можно сделать следующие практические выводы.

1. Верхние этажи здания по сравнению с нижними находятся в менее благоприятных условиях, так как располагаемое давление здесь меньше.

2. Естественное давление становится больше при низкой температуре наружного воздуха и заметно уменьшается в теплое время года.

3. Охлаждение воздуха в воздуховодах (каналах) влечет за собой снижение действующего давления и может вызвать выпадение конденсата со всеми вытекающими последствиями.

В системах естественной вентиляции, в которых перемещение воздуха создаётся за счёт разности давлений воздушного столба, минимальный перепад по высоте между уровнем забора воздуха из помещения и его выбросом через дефлектор должен быть не менее 3 м. При этом рекомендуемая длина горизонтальных участков воздуховодов не должна быть более 8 м, а скорость воздуха в воздуховодах — не превышать 2 м/с.

Дефлекторы

Дефлекторами называют специальные насадки, устанавливаемые на концах труб или вент. шахт, а также непосредственно над вытяжными отверстиями в крышах производственных зданий. Назначение дефлектора – усилить вытяжку загрязненного воздуха из помещений.

Работа дефлектора основана на использовании энергии потока воздуха – ветра, который, ударяясь о поверхность дефлектора и обтекая его, создают возле большей части его периметра разрежение, что и усиливает вытяжку воздуха из помещений

Рис. Схема работы дефлектора

Подбор дефлектора производят из условия ограничения скорости в устье дефлектора в пределах 1-1,5 м/с.

Дефлекторы рекомендуется устанавливать в наиболее высоких точках, непосредственно обдуваемых ветром. Нельзя ставить дефлекторы в зоне подпора ветра, например перед стеной, на которую направлен ветер, так как в этих условиях возможно опрокидывание тяги, т.е. задувание наружного воздуха внутрь помещения. Не следует также устанавливать дефлекторы между высокими зданиями (в аэродинамической тени).

Естественная вентиляция жилых зданий

В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т.е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме. Квартира рассматривается в качестве единого воздушного объема с одинаковым давлением.

СНиП «Жилые здания» регламентирует двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат - 3 м3/ч на 1 м2 пола; кухонь и санузлов - от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит). Первая из этих величин учитывается в тепловом балансе, вторая - при расчете вентиляционных блоков. Различие в подходе к нормированию не имеет физического обоснования. В связи с этим рекомендуется: для квартир с жилой площадью менее 37 м2 (при электроплитах) и 47 м2 (при газовых плитах) производительность вытяжной вентиляции принимать исходя из нормы санузлов и кухонь; для квартир с жилой площадью 37(47) м2 и более - по санитарной норме для жилых комнат. Приведенные площади квартир определены из условий равенства воздухообмена по санитарной норме и норме для кухонь и санузлов.

Дата добавления: 2020-12-12; просмотров: 78; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!