Духовная грамота Ивана Михайловича

Пришло время, и в 1626/27 гг. духовную написал Иван Михайлович Воротынский [35]; скончался он 8 января 1627 г. В его завещании уже фигурирует Воротынец: «… в Муромском уезде село Мошок з деревнями да сельцо Замаричье да сельц[о] Дмитреевское и с пустошьми, в Нижегородцком уезде село Княинино з деревнями да сельцо Воротынескъ, да сельцо Троецкое Бармино то ж, да Фокино селище и Кременки с пустошьми» ([34] и [17], Приложение N 3). Воротинескъ, Воротынескъ — это старинные названия Воротынска, который в свое время был стольным градом Воротынского княжества и от названия которого произошла фамилия княжеского рода. Таким образом, Иван Михайлович назвал в духовной свое селение именем родового гнезда, которое к тому времени было уже давно и безвозвратно утрачено.

5. Данные писцовых книг

Анализ писцовых книг по Нижегородскому уезду был проведен в недавней диссертационной работе [36]. Здесь мы будем опираться на это исследование.

Владельческие поселения И.М.Воротынского были переписаны в писцовой книге Дмитрия Васильевича Лодыгина, Василия Ивановича Полтева и дьяка Дементия Образцова [37,38]. Они выполняли описание Нижегородского уезда в 1621-23 гг. Это время, когда писцовая комиссия была непосредственно в поле [39,40], и, следовательно, именно по этим годам следует брать датировку существования описанных в писцовой книге населенных мест. Датировка, к сожалению, получается размытой в пределах трех лет.

|

|

|

Названная писцовая книга по Закудемскому стану содержат важные для нашего анализа сведения: «… село Воротынескъ на ключе и на речке на Молд/в/яже поселилось ново на лесу, а в селе церковь Нерукотвореного Спасова образа да предел Алексея человека Божия да предел князя Михаила Черниговского (предок Воротынских, во имя его, как полагают, крестили Михаила Ивановича — Авт.) и болярина ево Федора (в 1246 г. в Орде у Батыя оба они приняли мученическую смерть за христианскую веру, позднее были причислены к лику святых — Авт.), а в церкве образы и свечи и ризы и сосуды церковные и книги и колокола строение вотчинника боярина князя Ивана Михайловича» ([37], Л.40; [38], Л.45 об.). Церковь в Воротынце и сейчас носит имя Нерукотворного образа Спасителя [41].

Дальше о Воротынце из писцовой книги Лодыгина узнаем следующее: «Да у церкви ж церковных причетников: поп Василей Юрьев, понамарь Тимошка Оверкеев, проскурница Настасья. Пашни церковные дано ныне вновь по государеву указу двадцать чети в поле, а в дву потому ж.

Да в селе ж крестьянских дворов: Созонко Куз[ь]мин, Дружинка Григорьев, Микитка Яковлев, Матюшка Яковлев, Полуехтко Григорьев, Петрушка Григорьев, Ивашко Степанов, Емел[ь]ка Юрьев, Ивашко Фролов, Семейка Васильев, Ивашко Федоров, Исачко Нефедьев, Ивашко Филимонов, Нефедко Иванов, Калинко Сергеев, Семейка Иванов, Богдашко Федоров, Наумка Ондреев, Семейка Денисов, Поздейко Дмитреев, Мишка Иванов, Офонка Иванов, Вас[ь]ка Дементьев.

|

|

|

Да бобыльских дворов: Устинка Григорьев, Ивашко Обросимов, Потешка Савельев. И всего двадцать три двора крестьянских да три двора бобыл[ь]ских, а людей в них тож.

Пашни паханые новолесные розчист[к]и тридцать чети да перелогу десять чети. И обоего пашни и перелогу сорок чети в поле, в дву потому ж. Земля добра, сена на полянах на Мокрой да на Круглой около Гремячего ключа да на Колоткине тысеча копен, лес бол[ь]шой вопче з деревнею с Семьяною».

Слово «ново» в выражении «село Воротынескъ… поселилось ново» однозначно свидетельствует о том, что этого населенного пункта не было по крайней мере во время проведения предыдущих переписей. Ссылка на предыдущие описания была для писцовой комиссии обязательной. В книге Д.В.Лодыгина при описании старых населенных пунктов всегда присутствуют те или иные сведения о поселении из предыдущих книг. О Воротынце таких дополнительных выписок нет ни из одной из предшествующих переписей или дозоров. Кроме того, в селе были живые люди, которые, естественно, могли подтвердить факт новизны своего поселения; были и управляющие вотчиной, с которыми писцовая комиссия имела дело в первую очередь. Поэтому из сказанного вполне логично заключить, что Воротынец возник между двумя переписями: переписью Лодыгина с товарищами и ближайшей к ней предыдущей переписью. Из текста писцовой книги Д.В.Лодыгина и товарищи узнаем, что приправочным материалом для их описания служил дозор Т.Салманова (Соймонова, в другом прочтении скорописи) и подьячего И.Гаврилова, проведенный в 1617 году (к сожалению, сама дозорная книга не сохранилась). В этом дозоре, очевидно, не было никаких данных о существовании Воротынца (Воротынеска), иначе они непременно попали бы в писцовую книгу Д.В.Лодыгина. В то же время о таком мелком объекте, как запустелая слободка Фокино, расположенном на расстоянии всего лишь 15 км от места нынешнего Воротынца, сведения присутствуют. Это служит подтверждением тщательной работы дозорщиков на данном участке территории.

|

|

|

В результате, на основании представленного документального материала, мы заключаем, что Воротынец наиболее вероятно появился между 1617 и 1623 гг.

|

|

|

6. Жалованная грамота царя Михаила Федоровича

Одним из самых тяжелых последствий Смутного времени стал, как известно, хаос, возникший в правах владений вотчинами. Одни и те же земли могли принадлежать сразу нескольким владельцам, другие лица фактически владели вотчиной, но должным образом оформленного права на это не имели. С началом царствования первого Романова эти вопросы стали получать урегулирование.

В писцовой книге Д.В.Лодыгина и товарищи приведен список списка государевой жалованной грамоты от 20 января 125 (1617) года, в которой сказано ([37], Лл. 42об. — 43): «Государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии пожаловал боярина князя Ивана Михайловича Воротынского старою отца ево вотчиною в Нижегородцком уезде в Закудемском стану село Княинино. Да к тому селу деревни…». Дальше идет обширный перечень населенных пунктов. В этом перечне встречаем следующую запись: «… да на берегу реки Волги Исады Злобинские, селище Кременки, селище Бармино, селище Фокино, пустошь Воротынская, пустошь Саламеино на речке на Имзе» ([37], Л.43).

Сразу же возникают вопросы: что это за «пустошь Воротынская»?, могла ли она находиться на месте образованного затем села Воротынескъ?

Мы придерживаемся отрицательного ответа на второй вопрос. Наши аргументы следующие. Исады, Кременки, Бармино, Фокино существуют до сих пор. Они, как и указано в жалованной грамоте, лежат на берегу Волги, в порядке следования вниз по течению реки. Исходя из приведенной записи в жалованной грамоте, «пустошь Воротынская» тоже должна была бы находиться на берегу Волги, после Фокина, т.е. где-то между этим селом и, очевидно, Лысой Горой — местом впадения Суры в Волгу. В настоящее время на данном участке реки нет никаких населенных пунктов, кроме, разве что, самой Лысой Горы, отсутствующей, между прочим, в списке в жалованной грамоте. (Не там ли была «пустошь Воротынская»? Из-за чрезвычайной низменности и поэтому постоянно заливаемого берега Волги на участке между Фокиным и Лысой Горой другого места, пригодного для расположения населенного пункта, просто нет.) Что же касается самого Воротынца, то он не лежит на Волге, он расположен на расстоянии 10-15 км от берега этой реки. Таким образом, «пустошь Воротынская» — это какой-то другой, ныне неизвестный, не имеющий, по нашему мнению, прямого отношения к Воротынцу населенный пункт, который располагался на берегу Волги.

Далее, в соответствии со стандартным формуляром писцовых книг, если новое поселение вставало на известной ранее пустоши, т.е. на ранее заселенном месте, а потом покинутом, то об этом писцами четко указывалось фразами типа «деревня, что была пустошь» или «село встало ново на пустоши». Писцы бы обязательно отметили, было ли место нового поселения освоено ранее и за каким владельцем оно числилось.

Ничего подобного про Воротынескъ в писцовой книге Лодыгина с товарищами не сказано. Наоборот, однозначно зафиксировано, что село «поселилось ново». Кроме того, ни село, ни сельцо Воротынескъ не фигурирует в обширном и очень подробном списке населенных мест, закрепленных царем за И.М.Воротынским в его поволжской вотчине; это еще один весомый аргумент в пользу того, что Воротынца в 1617 году не было. Поэтому вывод, сделанный в предыдущем разделе, о наиболее вероятном времени основания Воротынца мы оставляем в силе.

7. Заключение

Подведем итоги работы.

Земли в Поволжье (и одновременно вблизи Мурома) перешли к князю М. И. Воротынскому не в 1552 году или вскоре после взятия Казани, а в 1569 г. При этом новые вотчины были даны ему не в награду за штурм Казани или воинскую службу, а в виде компенсации за отобранный родовой удел в Новосиле и Одоеве.

Первые письменные свидетельства о существовании Воротынца относятся к 1626/27 гг. (духовная грамота И.М.Воротынсого) и 1621/23 гг. (писцовая книга Д. Лодыгина и товарищи).

Архивные документы позволяют с большой вероятностью считать, что Воротынец был основан во временном интервале 1617 — 1623 гг. Таким образом, Воротынец возник много лет спустя после смерти М.И.Воротынского.

Исходя из документальных подтверждений в источниках, можно с уверенностью констатировать, что Воротынец известен с 1623 года.

Если государевы дворцовые села Княгинино и Фокино перешли в собственность к М.И.Воротынскому в 1569 г. в виде уже созданных поселений, то Воротынец появился в годы хозяйствования его сына, и по этой причине Ивана Михайловича Воротынского можно рассматривать как учредителя данного поселения с фамильным названием.

Историческим названием Воротынца является Воротынескъ. Наречен он так, очевидно, в память о фамильном Воротынске князей. Позднее «ск» трансформировалось в «ц», а затем, при реформе грамматики русского языка в советское время, был упразднен еще и твердый знак на конце слова.

Итак, вместо версии образования Воротынца, проистекающей из предания, которое на поверку оказалось ошибочным, мы представили документально обоснованную историю возникновения этого селения. Наше исследование отвечает на вопросы: кто основал?, когда основан?, почему так назван? А это три первоочередных вопроса при обращении к истории появления любого населенного пункта.

Благодарности

Выражаем благодарность всем участникам Краеведческих чтений N 367, состоявшихся 28 ноября 2007 года в НГОУНБ им. В.И.Ленина, за полезные обсуждения и критические замечания. Мы также очень признательны С.В.Сироткину за помощь в работе.

Список принятых сокращений

1. РГАДА — Российский государственный архив древних актов (г. Москва).

2. ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.

3. БСЭ — Большая советская энциклопедия.

4. БРЭ — Большая российская энциклопедия.

5. НГОУНБ — Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека.

Воротынец и близлежащие населенные пункты на современной карте местности

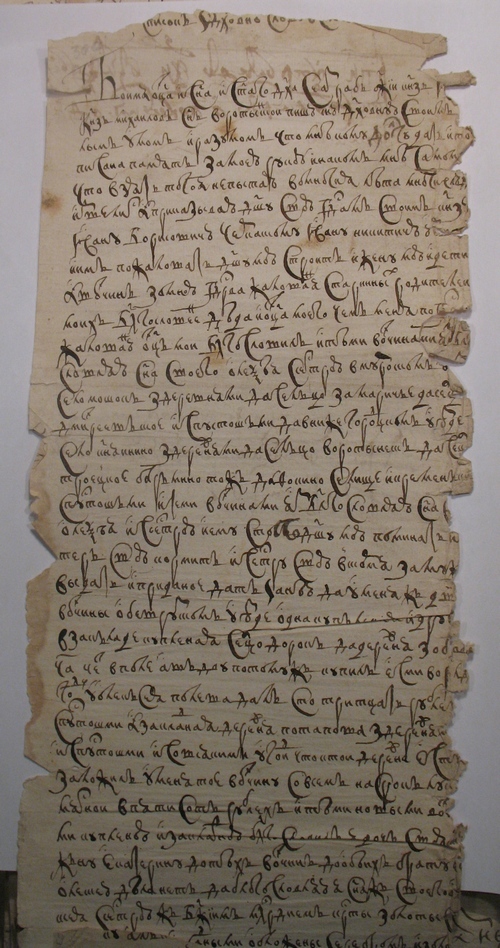

Фрагмент списка духовной грамоты И. М. Воротынского с записью «сельцо Воротынескъ» (15-я строка сверху)

Книга письма и меры по Закудемскому стану Нижегородского уезда писцов Д.В.Лодыгина и В.И.Полтева и дьяка Д.Образцова

Лист 40 в книге письма и меры по Закудемскому стану Нижегородского уезда писцов Д. В. Лодыгина и В. И. Полтева и дьяка Д. Образцова. На этом листе — самое раннее из известных в настоящее время упоминаний Воротынца

Храм Нерукотворного образа Спасителя в поселке Воротынец. В камне храм отстроен в начале XIX века

Анна Алексеевна Давыдова (НИП «Этнос», Н. Новгород, larthi@yandex.ru),

Михаил Александрович Юрищев (г. Черноголовка Московской обл., yur@itp.ac.ru)

Представлено для опубликования в сб. «Записки краеведов», 2008.

Опубликовано 20 марта 2008 г.

———————————

[1] Еремин М.И. Земля воротынская. – Нижний Новгород: Нижполиграф, 1998. – С.19.

[2] http://www.government.nnov.ru.

[3] Филатов Н.Ф. Полководец XVI века Воротынский Михаил Иванович // [«История Нижегородского края» – Сайт] http://www. hist.nnov.ru.

[4] Нижегородский край: Факты, события, люди / Ред. Н.Ф.Филатов и А.В.Седов. – Нижний Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1994. – С.54.

[5] История Нижегородского края: Учебное пособие для школьников / Под ред. Н.Ф.Филатова. – Нижний Новгород, 1997. – С.27.

[6] Нижегородский край в документах, цифрах, рассказах, мнениях (Хрестоматия) / Отв. ред. Е.В.Кузнецов. – М.: ГПП-ГИУС, 1992.

[7] Ананьев Г.А. Князь Воротынский. – М.: Армада, 1998.

[8] Ананьев Г.А. Молодинская битва. Риск – М.: Астрель, 2004.

[9] Пискаревский летописец // ПСРЛ. Т.34. – М.: Наука, 1978. – С.189.

[10] Иван Грозный, Первое послание Курбскому (1564) // Послания Ивана Грозного / Подгот. текста Д.С.Лихачева, Я.С.Лурье. Пер. Я.С.Лурье. Ред. В.П.Адрианова-Перетц. – М., 1951, – С.283-328; Иван IV Грозный, Сочинения. – СПб: Азбука-классика, 2007, – С.33-94; В сб: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века / Вступ. статья Д.С.Лихачева; Сост. и общая ред. Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева. – М.: Художественная литература, 1986.

[11] Разрядная книга 1475 — 1598 гг. – М.: Наука, 1966. – С.138.

[12] Курбский А.М. История о великом князе Московском // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века / Вступ. статья Д.С.Лихачева; Сост. и общая ред. Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева. – М.: Художественная литература, 1986. – С.258-261.

[13] Коробкин А.С. Очерк города Княгинина и его уезда // Нижегородский сборник. Т.6. / Под ред. А.С.Гациского. – Нижний Новгород, 1877. – С.209; http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/acg/nn-sbornik; http://www.trust.narod.ru; http://knyaginino.chipi.ru.

[14] Демидовъ Н. Историческiй очеркъ Василь-Сурскаго уезда Нижегородской губернiи. – Нижнiй Новгородъ: типографiя Ройскаго и Душина, 1884. – С.20.

[15] http://www.knyaginino.chipi.ru; http://knyaginino.ucoz.ru; http://vgv.avo.ru; http://www.sudogda.ru; http://www.sobory.ru.

[16] Колычева Е.И. К проблеме источниковедческого изучения завещания Ивана Грозного («Темные места» о землевладении служилого князя М. И. Воротынского в годы опричнины) // Спорные вопросы отечественной истории XI — XVIII веков. — Тезисы докладов и сообщений Первых чтений, посвященных памяти А. А. Зимина. Москва, 13-18 мая 1990 г. – М., 1990. – С.125 — 130.

[17] Беликов В.Ю., Колычева Е.И. Документы о землевладении князей Воротынских во второй половине XVI — начале XVII вв. // Архив Русской Истории. Вып.2. – 1992. – С.93 — 121.

[18] Колычева Е.И. «Служилые» князья и «слуги» в России конца XV — XVI вв. (на примере князей Воротынских) // Россия в IX — XX веках. Проблемы истории, историографии и источниковедения. – М.: Русский мир, 1999. – С.205 — 209.

[19] Ульянов В.П. Князь М.И.Воротынский — военный деятель России XVI в.: дисс. … канд. ист. наук. Нижневартовск: Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 2006.

[20] Ульянов В.П. Князь М.И.Воротынский — военный деятель России XVI в.: автореферат дисс. … канд. ист. наук. Тюмень, 2006; http://www.tmnlib.ru.

[21] Дополнения к Никоновской летописи // ПСРЛ. Т.13. – М.: Наука, 1965.- С.344.

[22] Сборникъ Императорскаго русскаго историческаго общества. Т.71. – СПб., 1892. – С.345.

[23] Дополнения к актамъ историческимъ, собранныя и изданныя Археологическою комиссиею. Т.1. – СПб.: типография II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1846. – С.371 — 389.

[24] Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных / Под ред. С.В.Бахрушина. – М.: типография Вильде, 1909. – С.44 — 64.

[25] Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных XIV — XVI вв. / Подг. к печ. Л.В.Черепнин. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – N 104. – С.426 — 444.

[26] Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. Т.III. / Сост. А.В.Антонов. – М.: Древлехранилище, 2002. – С.72 — 77.

[27] Назаров В.Д. «Победоносец и оборонитель всея руские земли» (Князь Михаил Иванович Воротынский) // Подвижники России: Исторические очерки / А.Н.Сахаров, В.Д.Назаров и А.Н.Боханов. – М.: Русское слово, 1999. – С.184.

[28] Юрганов А.Л. О дате написания завещания Ивана Грозного // Вопросы истории. 1993. – №6. – С.125 — 141.

[29] Назаров В.Д. Воротынские // БСЭ, 3-е изд. – Т.5.- М.: Советская энциклопедия, 1971. – С.371.

[30] Назаров В.Д. Воротынский Михаил Иванович // БРЭ, Т.5. – М.: Большая российская энциклопедия, 2006. – С.730-731.

[31] Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI века (1588 — 1600 гг.). – М.: МГУ, 1977. – С.57.

[32] Нижегородскiя платежницы 7116 и 7120 гг. / Приготовил к печ. и ред. С.Веселовскiй, – М.: Синодальная типографiя, 1910. – С.20, 151, 171.

[33] РГАДА, Ф.1209, Столбцы по Москве, N 269/32739, Ч.II, Лл.248 — 258.

[34] РГАДА, Ф.1209, Столбцы по Москве, N 269/32739, Ч.II, Лл.300 — 303.

[35] Назаров В.Д. Воротынский Иван Михайлович // БРЭ, Т.5. – М.: Большая российская энциклопедия, 2006. – С.730; Воротынский Иван Михайлович / Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия, Т.1. – М.: Олма-пресс, 2002. – С.227 (есть неточности).

[36] Давыдова А.А. Пространственно-демографические изменения и особенности структуры расселения Нижегородского уезда в конце XVI — XVII вв.: дисс. … канд. ист. наук. Нижний Новгород: Нижегородский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского, 2005; http://opentextnn.ru.

[37] РГАДА, Ф.1209, Оп.1, Д.292, Ч.1, Лл.1 — 916.

[38] РГАДА, Ф.1209, Оп.1, Д.7481, Ч.2, Лл.1 — 588.

[39] РГАДА, Ф.1209, Оп.1, Д.293, Ч.1, Л.1а.

[40] Милов Л.В., Булгаков М.Б., Гарская И.М. Тенденции аграрного развития России первой половины XVII столетия. Историография, компьютер и методы исследования. – М.: МГУ, 1986. – С.109, 157.

[41] http://www.nne.ru.

Дата добавления: 2021-01-20; просмотров: 131; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!