Исторические источники «Вадима» 13 страница

К сожалению, он знает другое: Христина Сергеевна умерла. У нее были сестры — другие внучки Н. Ф. Ивановой, но о них у Голицына нет никаких сведений. Сведения, очевидно, может дать племянник мужа X. С. Арсеньевой — Сергей Иванович Арсеньев, адрес которого следует узнать в адресном столе.

Наконец, в семье С. И. Арсеньева мне сообщают новые данные: в Москве живет сестра Христины Сергеевны Арсеньевой — Наталья Сергеевна Маклакова. Стоит только зайти в адресный стол.

7

Зубовский бульвар, 12, кв. 1.

Несколько ступенек в маленьком двухэтажном домике.

Я постучал. Дверь отворила седая высокая женщина.

— Можно ли видеть Наталью Сергеевну Маклакову?

— Вы ко мне? — переспрашивает она меня. — Я через адресный стол узнал ваш адрес, — говорю я ей, — я занимаюсь Лермонтовым и хотел бы расспросить вас…

— Ах, наверное, я ничем не смогу быть вам полезной, — с сожалением произносит она. — Вас, вероятно, интересуют стихотворения Лермонтова, которые он посвящал бабушке? Но ведь их нет! Их уже давно уничтожил мой дед — Николай Михайлович Обресков. У нас ничего не осталось.

Наталья Сергеевна Маклакова не догадывалась, очевидно, какое важное сообщение содержалось для меня в этом ее ответе. Эта фраза подтверждала автобиографическую точность «Странного человека», вводила новое лицо в близкое окружение Лермонтова, оправдывала, наконец, долгие поиски.

Наталья Сергеевна припомнила все, что слышала от матери и от дяди.

|

|

|

«Что Михаил Юрьевич Лермонтов был влюблен в мою бабушку — Наталью Федоровну Обрескову, урожденную Иванову, я неоднократно слышала от моей матери Натальи Николаевны и еще чаще от ее брата Дмитрия Николаевича и его жены, — рассказывала Маклакова. — У нас в семье известно, что у Натальи Федоровны хранилась шкатулка с письмами М. Ю. Лермонтова и его посвященными ей стихами и что все это было сожжено из ревности ее мужем Николаем Михайловичем Обресковым. Со слов матери знаю, что Лермонтов и после замужества Натальи Федоровны продолжал бывать в ее доме. Это и послужило причиной гибели шкатулки. Слышала также, что драма Лермонтова „Странный человек“ относится к его знакомству с Н. Ф. Ивановой. Почему имя Ивановой никогда не было раскрыто в собраниях стихотворений Лермонтова и почему в биографии Лермонтова нет никаких упоминаний о ней — не знаю. Думаю, что из-за ревности мужа Лермонтов сознательно не обозначал ее имени в своих стихах к ней, тем более что отношение к ней могло компрометировать Наталью Федоровну. У нас в семье всегда знали, что Лермонтов был влюблен в бабушку, но не могу сказать, отвечала ли она ему взаимностью или нет. У Н. Ф. была сестра — Дарья Федоровна, которая вышла замуж за Островского Бориса Дмитриевича. Биографию своего деда Николая Михайловича Обрескова я совсем не знаю. Знаю только, что поместья его были в Новгородской губернии, где в старости он, кажется, был предводителем дворянства. Обресковы жили много за границей. Мать моя Наталья Николаевна воспитывалась в Женеве»[320].

|

|

|

Это рассказ Н. С. Маклаковой, собственноручно ею написанный.

8

Со старинной фотографии вполоборота смотрит на нас полная пятидесятилетняя барыня в нарядном чепце и шушуне. Черты ее хранят гордое и спокойное выражение, очевидно, прекрасного когда-то лица. Это фотография Натальи Федоровны Обресковой, на которой она снята вместе со своей шестнадцатилетней дочерью Натальей Николаевной.

На другой фотографии — Н. М. Обресков, представительный старик в бакенбардах, с умными глазами, с выпяченной нижней губой, которая сообщает его лицу выражение брезгливое и высокомерное. Оба эти портрета, сохранившиеся в семейном архиве Н. С. Маклаковой, относятся, по ее расчетам, к 1864 году.

Но Н. С. Маклакова обещает мне съездить за вещами покойной своей сестры. Вещи находятся под Москвой. Быть может, в сундуках Христины Сергеевны сохранились какие-нибудь семейные реликвии: старинный альбом, связка писем, дневник! Наталья Сергеевна долго собирается. Но наконец вещи привезены, распакованы. Среди них обнаруживаются два портрета в старинных кожаных рамках. Это карандашные, процарапанные иглой изображения, подписанные именем известного рисовальщика 30-х годов В. Ф. Бинемана[321]. На обороте одного из портретов — надпись: «Николай Михайлович Обресков». На обороте другого: «Наталья Феодоровна Обрескова, рожденная Иванова».

|

|

|

Молодое лицо ее очаровательно: черты благородны, в уголках красивого рта спрятана любезная улыбка, спокойный взгляд загадочен. Высокая прическа, полнота покатых обнаженных плеч, тонкая шея, украшенная тяжелым ожерельем, — весь внешний облик ее как бы комментирует лермонтовские строчки о ней:

С людьми горда, судьбе покорна,

Не откровенна, не притворна[322].

В другой желтой кожаной рамке — изображение Н. М. Обрескова. Здесь он еще молод и красив. Лицо окружено кудрявыми бачками, в петлице фрака орден: крест на полосатой ленте, — очевидно, Георгиевский. Итак, Обресков награжден. Когда и за что?

Ответ на это, после долгих поисков, удалось найти в материалах, содержащихся в «Военно-судном деле над поручиком Арзамасского конно-егерского полка Обресковым»[323] и в «Деле о дворянстве рода Обресковых»[324]. Вот история Николая Обрескова, как она отражена в его формулярных списках.

|

|

|

Николай Михайлович Обресков, сын генерал-лейтенанта Михаила Алексеевича Обрескова, родился в 1802 году в Петербурге и восьми лет был отдан в Пажеский корпус. В 1819 году он вступил корнетом в лейб-кирасирский ее величества полк, из которого через два года переведен в Арзамасский конно-егерский. В 20-х годах этот полк квартировал в Нижнедевицке, невдалеке от Воронежа, и офицеры часто бывали званы на балы воронежского гражданского губернатора Николая Ивановича Кривцова, женатого на красавице Елизавете Федоровне Вадковской. Обресков считался с нею в близком родстве. В губернаторской гостиной его встречали как своего.

В один из июньских дней 1825 года полковой командир полковник Бердяев получил неприятное уведомление. По окончании последнего бала, на котором присутствовали и офицеры его полка, губернатор обнаружил, что из спальни его супруги похищены золотая табакерка, изумрудный, осыпанный бриллиантами фермуар и двадцать три нитки жемчуга.

На полковое знамя пала позорная тень.

Вскоре нечаянно все вещи были замечены у Обрескова, который сознался в их похищении. Военный суд лишил его прав состояния и разжаловал в рядовые, с написанием в Переяславский конно-егерский полк[325]. Из Переяславского полка Обрескова в 1829 году перевели, по-прежнему рядовым, в Нижегородский драгунский полк, который в то время делал турецкую кампанию. Обресков побывал в походах, отличился и был награжден знаком военного ордена, с которым и изображен на портрете.

В 1833 году, получив «высочайшее прощение», Обресков был уволен от службы с чином 14-го класса. В 1836 году он определился на службу в канцелярию курского гражданского губернатора. В это время, как гласит его формулярный список, он уже состоял в браке с «дворянкой Натальей Федоровной Ивановой»[326]. Следовательно, она вышла замуж между 1833 и 1836 годами, ибо до 1833 года Обресков тянул солдатскую лямку.

В Курске, постепенно повышаясь в чинах, Обресков прослужил до 1841 года и перевелся в канцелярию губернатора харьковского. Дальнейшая его судьба, не представляющая для нас особого интереса, сводилась, кроме движения на поприще служебном, к заботам о восстановлении в дворянском звании сперва себя самого, а затем своего потомства.

Умер он в 1866 году, в шестидесятичетырехлетнем возрасте[327], в своем новгородском поместье Боровичи, дослужившись до чина надворного советника. В последние годы жизни он на два трехлетия выбирался в предводители дворянства по Демянскому уезду[328].

Почему Наталья Федоровна Иванова, обращавшая на себя внимание в московском светском кругу, вышла замуж за этого опозоренного человека, для которого были закрыты пути служебного и общественного преуспеяния, этого мы, очевидно, никогда не узнаем. Полюбила? А может быть, потому, что у него в Тверской и в Новгородской губерниях насчитывалось около семисот пятидесяти крепостных душ, и он считался состоятельным человеком?

9

Итак, дальнейшие розыски следовало посвятить изучению семьи Ивановых и круга их ближайшей родни.

Мать Н. Ф. Ивановой, Екатерина Ивановна, после смерти Ф. Ф. Иванова, вступила в брак с Михаилом Николаевичем Чарторижским. От этого брака родилась дочь Софья, вышедшая впоследствии за Федора Валерьяновича Панина. Наталье Федоровне Ивановой Софья Михайловна Чарторижская по материнской линии приходилась родной сестрой. Одна тетка Н. Ф. Ивановой состояла в браке со Свечиным, другая — с кн. Горчаковым. Таким образом, кроме Обресковых, надо было исследовать фамилии Паниных, Горчаковых, Свечиных, Кошелевых, но прежде всего Чарторижских[329].

Михаил Николаевич Чарторижский не оставил по себе решительно никаких следов. Хуже того: Наталья Сергеевна Маклакова не знает в Москве ни одного Чарторижского. В московском адресном столе Чарторижские тоже не числятся. Наталья Сергеевна вообще ничего не может сказать мне об этой фамилии. Ей смутно помнится: словно бабка некоей Нины Михайловны Анненковой из рода Чарторижских. С Анненковой Маклакова знакома со времен незапамятных. Еще их матери были знакомы между собой. А может быть, даже и бабки! Нина Михайловна Анненкова живет как раз напротив дома Маклаковой — Зубовский бульвар, 15, в квартире Анатолия Михайловича Фокина. Маклакова знакома с ним и предлагает мне обратиться к нему от ее имени.

Увы, Нина Михайловна Анненкова не помнит о своей бабке решительно ничего. Поиск можно считать неудавшимся. Поэтому, очевидно желая меня вознаградить как-нибудь, Анатолий Михайлович Фокин на прощание предлагает мне просмотреть альбом 1870-х годов, принадлежащий его жене Марии Марковне. В альбоме этом содержится неопубликованный автограф Апухтина.

Действительно, на первой странице альбома находится неопубликованное стихотворение А. Н. Апухтина «Марии Дмитриевне Жедринской», датированное 2 августа 1873 года. Альбом и принадлежал вдохновительнице этого апухтинского стихотворения. Мария Дмитриевна Жедринская, урожденная Клушина, была женой курского гражданского губернатора А. Н. Жедринского. Их сын — Николай Александрович Жедринский — женился на Нине Егоровне Старицкой. Сестра ее — Анна Егоровна Старицкая, в замужестве Любощинская, — мать Марии Марковны Фокиной. А Мария Марковна Фокина решила передать доставшийся ей по наследству альбом Государственному Литературному музею[330].

За исключением апухтинского автографа, остальные стихи этого альбома, по словам А. М. Фокина, никакого музейного интереса не представляют. Аккуратным почерком, очевидно просто из книг или очередных номеров журналов, М. Д. Жедринская вписывала в свой альбом широко известные тексты Пушкина, Баратынского, Некрасова, Майкова, Фета, Тютчева, Огарева, Мея, Алексея Толстого, Голенищева-Кутузова, Тургенева, делала выписки из Шатобриана, из Ламартина, Гюго, Беранже, Барбье, Гейне. Сверх того, в альбоме имеются стихотворения малоизвестных поэтов — Свербеева, Терешкевича, Мих. Стаховича и Н. Жедринского.

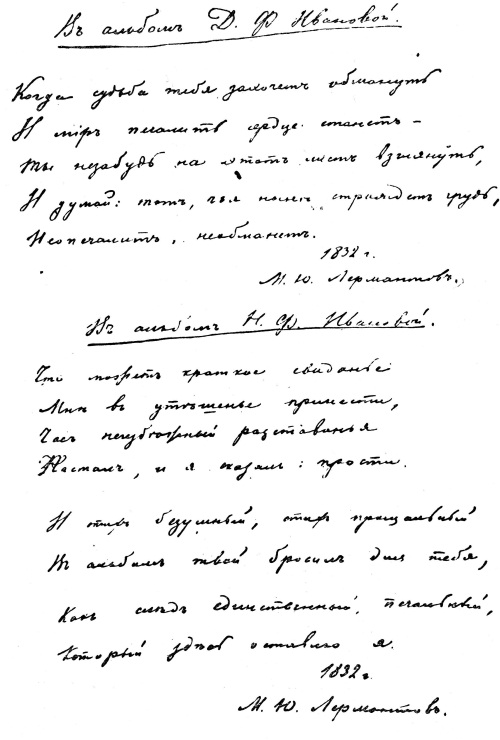

И вдруг среди всех этих, аккуратно вписанных Жедринской стихотворений я вижу так же аккуратно вписанные посвящения:

В альбом Н. Ф. Ивановой

Когда судьба тебя захочет обмануть

И мир печалить сердце станет —

Ты не забудь на этот лист взглянуть,

И думай: тот, чья ныне страждет грудь,

Не опечалит, не обманет.

1832

М. Ю. Лермонтов

В альбом Н. Ф. Ивановой

Что может краткое свиданье

Мне в утешенье принести,

Час неизбежный расставанья

Настал, и я сказал прости.

И стих безумный, стих прощальный

В альбом твой бросил для тебя,

Как след единственный, печальный,

Который здесь оставлю я.

1832

М. Ю. Лермонтов

За посвящениями следует третье стихотворение Лермонтова:

Стансы

Мгновенно пробежав умом

Всю цепь того, что прежде было, —

Я не жалею о былом:

Оно меня не усладило.

* * *

Как настоящее, оно

Страстями бурными облито

И вьюгой зла занесено,

Как снегом крест в степи забытый.

* * *

Ответа на любовь мою

Напрасно жаждал я душою,

И если о любви пою —

Она была моей мечтою.

* * *

Как метеор в вечерней мгле,

Она очам моим блеснула

И, бывши все мне на земле,

Как все земное, обманула.

1831

М. Ю. Лермонтов

Кроме этих, в ту пору еще никому не известных стихотворений Лермонтова, в альбоме М. Д. Жедринской заключалось стихотворение «На севере диком». Но в нем нет никаких разночтений с печатным текстом, и в данном случае оно никакого интереса для нас не представляет.

10

Итак, поиски привели к литературной находке. Однако достаточно ли оснований для того, чтобы считать вписанные неизвестной рукой в альбом 70-х годов стихотворения действительно лермонтовскими?

Конечно, если бы мы ничего не знали ни о Наталье, ни о Дарье Ивановых, уверенность в принадлежности Лермонтову этих стихотворений, естественно, была бы меньшей. Теперь же обнаруженные в альбоме М. Д. Жедринской посвящения Н. Ф. И Д. Ф. Ивановым не вызывают никакого недоумения. Наоборот, они представляют собой новое и самое убедительное доказательство того, что в 1830–1832 годах Лермонтов бывал в семье Ивановых и что лирический цикл, связанный с трагедией «Странный человек», явился следствием увлечения поэта Натальей Федоровной. Мы знаем теперь, что Лермонтов не только мог посвятить Н. Ф. Ивановой свои вдохновения, но что он их ей действительно посвящал.

В том, что стихотворения обнаружены в альбоме жены курского губернатора, также нет ничего неожиданного. Как уже сказано, в 1836–1841 годах Обресковы жили в Курске, где Николай Михайлович служил в канцелярии гражданского губернатора. Однако имеются еще более веские аргументы. Со слов Н. С. Маклаковой известно, что Дарья Федоровна ИвановаОстровская жила в Курске в продолжение всей своей жизни, после выхода замуж, и умерла в этом городе в 1872 году. В Курске родились и выросли ее дочери — Анна и Екатерина Борисовны. Таким образом, семьи Обресковых и Островских в 1830–1870-х годах были прочно связаны с Курском. Не удивительно поэтому, что стихотворения великого поэта, собственноручно вписанные им в альбомы сестер Ивановых, охотно переписывались их курскими знакомыми и в результате украсили альбом курской губернаторши.

Возможно, что, уничтожив ненавистную ему шкатулку, в которой хранились листки со стихотворными посланиями Лермонтова, Обресков позабыл об альбоме, куда Лермонтов вписал одно из своих прощальных обращений к Наталье Федоровне, и оно, таким образом, уцелело. Во всяком случае, это стихотворение было хорошо известно Дарье Федоровне и текст его М. Д. Жедринская могла получить от членов ее семьи. Что же касается альбома самой Дарьи Федоровны, то у нас нет никаких решительно оснований считать, что он подвергся уничтожению. Поэтому, хотя вполне допустимо, что все стихи, обнаруженные в альбоме Жедринской, переписывались непосредственно с автографов Лермонтова, все-таки вернее всего, что источником послужил для Жедринской альбом Дарьи Федоровны Островской.

Однако наиболее убедительное доказательство принадлежности Лермонтову стихов из альбома Жедринской заключается в тексте третьего стихотворения. Ибо десять строк вновь найденных «Стансов» совершенно совпадают с другими «Стансами», автограф которых находится в VI лермонтовской тетради, хранящейся в Институте литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Известные нам по этому автографу «Стансы» датируются 1830 годом, под «Стансами» в альбоме Жедринской выставлен 1831 год. Однако в этом нет никакого противоречия. Обнаруженные нами «Стансы» на три строфы короче известных прежде и по всем признакам представляют собой их окончательную редакцию.

Копии стихотворений Лермонтова «В альбом Д. Ф. Ивановой» и «В альбом Н. Ф. Ивановой» в альбоме М. Д. Жедринской, л. 38. ЦГАЛИ СССР. Москва.

Стансы

1830

Я не крушуся о былом.

Оно меня не усладило.

Мне нечего запомнить в нем,

Чего б тоской не отравило! —

Как настоящее, оно

Страстями чудными облито ,

И вьюгой зла занесено ,

Как снегом крест в степи забытый! —

Ответа на любовь мою

Напрасно жаждал я душою,

И если о любви пою —

Она была моей мечтою.

Я к одиночеству привык,

Я б не умел ужиться с другом:

Я б с ним препровожденный миг

Почел потерянным досугом.

Мне скучно в день, мне скучно в ночь,

Надежды нету в утешенье;

Она навек умчалась прочь,

Как жизни каждое мгновенье.

На светлый запад удалюсь;

Вид моря грусть мою рассеет.

Ни с кем в отчизне не прощусь

— Никто о мне не пожалеет!..

Быть может, будет мне о ком

Тогда вздохнуть, — и провиденье

Заплотит мне спокойным днем

За долгое мое мученье.

Стансы

1831

Мгновенно пробежав умом

Всю цепь того, что прежде было, —

Я не жалею о былом:

Оно меня не усладило.

* * *

Как настоящее, оно

Страстями бурными облито

И вьюгой зла занесено,

Как снегом крест в степи забытый.

* * *

Ответа на любовь мою

Напрасно жаждал я душою,

И если о любви пою —

Она была моей мечтою.

* * *

Как метеор в вечерней мгле,

Она очам моим блеснула

И, бывши все мне на земле,

Как все земное, обманула.

Это сопоставление, несомненно, говорит в пользу принадлежности Лермонтову стихотворений из альбома Жедринской, и, кстати, и о достоверности самих копий.

Все это, вместе взятое, дает нам право с полным основанием приобщить к лирическому циклу 1831–1832 годов три новых стихотворения.

11

Инициалы Н. Ф. И. оставались нераскрытыми в продолжение целого столетия не только потому, что семья Обресковых, по словам Н. С. Маклаковой, «не сочувствовала» упоминанию ее имени в печати, но главным образом оттого, что А. П. Шан-Гирей и П. А. Висковатов не оставили для Ивановой места в биографии Лермонтова, связав всю лирику 1831–1832 годов с именем Варвары Александровны Лопухиной.

«Открытие» Ивановой, естественно, повлекло за собой переадресацию юношеских лирических посланий.

Сразу же, после первых сообщений о ходе работы над загадкою Н. Ф. И.[331], в полном собрании сочинений Лермонтова, выходившем в издательстве «Academia», появилось имя Н. Ф. Ивановой, и стихотворения 1831–1832 годов, которые прежние редакторы относили к Лопухиной, составили новый, обширный цикл[332].

Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 142; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!