Исторические источники «Вадима» 11 страница

Другая кибитка была совершенно раскрыта, и в ней находились две девушки, «две старшие дочери несчастного боярина. Первая сидела и поддерживала голову сестры, которая лежала у ней на коленях: их волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды изорваны…»[257]

Далее повествуется о том, как происходило нападение на господский дом, как меньшая дочь, стоя за простенком, заряжала для мужчин ружья…

Желая насладиться видом смерти и мук, Вадим подает мысль сообщникам казнить пленных тут же, не ожидая старшин. Старика и младшую дочь выволакивают из кибитки и растаскивают в разные стороны. Услышав неотвратимый приговор, девушка падает мертвой. Старика вздергивают, но конец веревки взвивается, повешенный падает, ударяется оземь, нога его хрустнула… Два ножа, воткнувшись старику в горло, обрывают его проклятия.

«Божественная, милая девушка! — начинается заключительная сентенция автора, — и ты погибла… один удар — и свежий цветок склонил голову!..»[258]

На эту сцену «равнодушно и любопытно» смотрит Вадим, чье «неуместное слово было всему виною»[259].

Портреты старика и его дочерей «вписаны» в картину грозного веселия восставших, изображенного в живописной манере, напоминающей уже не Рафаэля, а контрасты, характерные для творчества Рембрандта:

«…началась пирушка… Сначала веселый говор пробежал по толпе, смех, песни, шутки, рассказы, все сливалось в одну нестройную, неполную музыку, но скоро шум начал возрастать, возрастать, как грозное крещендо оркестра: ход сделался согласнее, сильнее, выразительнее; о, какие песни, какие речи, какие взоры, лица, телодвижения, буйные, вольные! Какие разноцветные группы! яркое пламя костров, согласно с догорающим западом, озаряло картину пира…»[260]

|

|

|

Вернемся, однако, от живописного стиля романа и от его звукописи к историческим фактам, которыми располагал Лермонтов.

В селе Родниках Мокшанского уезда Пензенской губернии пугачевцы убили помещика Михаила Киреева «с сыном Киприаном и с верным шутом Вакою»[261].

Дочь этого Киреева, Варвара Михайловна, доводилась родной бабкой другу Лермонтова, Святославу Раевскому, и, как написано в его «Объяснении», «оставшись сиротой во времена Пугачева, воспитывалась в доме Столыпиных, соседей своих по деревне, вместо с Елизаветою Алексеевною» Столыпиной, впоследствии по мужу Арсеньевой[262].

Ясно, что Лермонтов не раз слышал эту историю, которая, таким образом, составляла часть семейной хроники столыпинского дома. Несомненно, что ему был известен рассказ об управляющем имением Тарханы, которое в ту пору принадлежало еще помещику Нарышкину. По словам П. Шугаева, «этот управляющий, Злынин, был… в Тарханах во время нашествия одного из отрядов Емельяна Пугачева, командир которого опрашивал крестьян, нет ли у кого жалоб на управляющего, но предусмотрительный Злынин еще до прибытия отряда Пугачева сумел ублаготворить всех недовольных, предварительно раздавши весь почти барский хлеб, почему и не был повешен»[263].

|

|

|

«Штаб-квартира» этого отряда, возглавлявшегося крестьянином села Каменки Иваном Ивановым, находилась в лесу «Малиновом», между Тарханами и Чембаром[264]. Указывают и другие места, где был стан пугачевцев, — возле села Колдуссы, тоже недалеко от Тархан. В Колдуссах пугачевцы расправились с помещиком Барятинским[265]. Впрочем, сохранилось предание, что и в самих Тарханах под полом часовни «господа похоронены и что всех их Пугачев перебил еще в старину»[266].

Известно, что когда Лермонтов был ребенком, то, кроме Акима Шан-Гирея, у бабушки в Тарханах («чтобы Мишенька не скучал») воспитывалось около десяти мальчиков, в их числе, как пишет П. А. Висковатов, Николай и Петр Максутовы[267].

Работающий инженером в Министерстве торговли СССР Виктор Иванович Соловьев, со слов тещи Л. П. Берг — внучки Петра Максутова, — рассказывал мне, что «Елизавета Алексеевна Арсеньева привозила Лермонтова в Нижний Ломов к мальчикам Максутовым», что имение их находилось возле Нижнего Ломова, а недалеко от него сохранились подземные ходы, вырытые еще во времена Пугачева.

|

|

|

Начав свой роман описанием сцены, происходящей на монастырской паперти, Лермонтов, очевидно, имел при этом в виду Нижне-Ломовский монастырь, находившийся верстах в пятидесяти от Тархан и с давних пор славившийся своею «нерукотворенною иконою божьей матери», которую местное духовенство с немалой для себя выгодою возило по городам и деревням Пензенской и даже соседних губерний — Тамбовской и Саратовской.

Монастырь этот расположен на высокой горе, в двух верстах от города Нижнего Ломова, близ деревни Норовка, лежащей под горой, за оврагом. «Обитель обнесена кругом каменною стеною, — повествует историк монастыря, — вход в обитель идет через большие ворота, называемые святыми, с изображением на них величественной картины Страшного суда»[268].

«Нищий стоял сложа руки, — пишет в своем романе Лермонтов, — и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на св. вратах…»; «Народ, столпившийся перед монастырем, — читаем дальше, — был из ближней деревни, лежащей под горой…»; «На полусветлом небосклоне рисовались зубчатые стены, башни и церковь…»; «…между царскими и боковыми дверьми был нерукотворенный образ…»[269]. Видно, Лермонтов действительно описал Нижне-Ломовский монастырь, который в летописях пензенского восстания 1774 года занимает особое и важное место.

|

|

|

Когда отряд восставших крестьян, предводительствуемый крепостным Евстратовым, захватил Нижний Ломов, то «сам архимандрит Нижне-Ломовского монастыря Исаакий с четырьмя иеромонахами и двумя иеродиаконами вышел с крестом и иконами навстречу царскому полковнику . С городских колоколен раздавался звон, по улицам толпился народ с непокрытыми головами»[270].

Как видно из показаний самого Исаакия перед судом, он «за страх смертный» о здравии Пугачева «молебен служил, а на эктиньях его, злодея, под именем покойного императора Петра III произносил»[271]. Поэтому, когда правительственные войска подавили восстание, Исаакий был лишен сана и монашества и сослан в Сканову пустынь, где и умер[272]. Но память об этом событии долго еще жила в пензенских помещичьих усадьбах. Долго еще поведение архимандрита Исаакия служило темою для обсуждений, тем более что торжественно встречали пугачевцев не в одном Нижнем Ломове. В Краснослободске пугачевцы «встречены были… с церковною церемониею иеромонахом Паисием»[273], в Саранске — перепуганным архимандритом Александром, в Пензе — иеромонахами Исаией, Германом и Ионой[274].

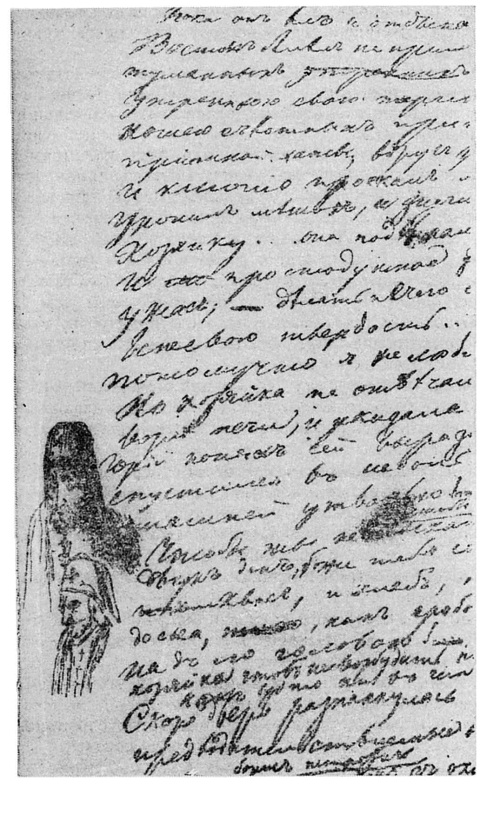

Теперь становится наконец понятным, почему на полях рукописи «Вадима» Лермонтов нарисовал старых монахов.

Таким образом, выясняется, что изображение пугачевского восстания в лермонтовском романе обосновано строго исторически.

Несомненно также, что Лермонтову были известны обстоятельства убийства капитана Данилы Столыпина, с которым бабка Лермонтова была в близком родстве. Столыпин был убит пугачевцами в Краснослободске[275]. В списке дворян, «убитых до смерти» в 1773–1774 годах, мы, кроме Данилы Столыпина, находим подпоручика Василия Хотяинцова. Сын его «Фома Васильев Хотяинцов» был крестным отцом Лермонтова. Кроме того, в этом списке — имена многих Мартыновых, Мансыревых, Киреевых, Мещериновых, Мосоловых. С Мещериновыми и Мосоловыми бабка Лермонтова находилась в родстве, потомки Киреевых, Мансыревых и Мартыновых принадлежали к числу ее хороших знакомых[276].

Рассказывая о том, как Борис Петрович Палицын решил скрыться от своих восставших крестьян в уединенной пещере, которой «народ дал… прозвание Чертова логовища», Лермонтов необычайно подробно, на трех с половиной страницах, описал местность и маршрут, коими должно было следовать Палицыну. Сообщил, что пещеры и подземные ходы служили прежде убежищами «от набегов татар, крымцев и впоследствии от киргизов и башкир», что последний набег башкир был в 1769 году[277]. Описывая овраг возле деревни Палицына, упомянул, что по дну протекал «гремучий ручей»[278].

Уже само описание это — необыкновенно подробное, с историческими справками, с обстоятельным указанием маршрута — невольно наводило на мысль, что Лермонтов имел в виду какое-то конкретное место. И действительно, выясняется, что он описал местность, находящуюся в девяти-десяти километрах от Тархан, между селами Нижние Поляны и Тархово, которыми владели дальние родственники Арсеньевой, помещики Мосоловы. В лесистом овраге между этими селами доныне сохранилась пещера, около которой протекает «Гремучий» родник. И. Вырыпаев, прежний директор музея в селе Лермонтове (бывшем Тарханы), который установил это, пишет, что «если идти к… пещере от села Полян, то сначала приходится переплыть реку, версты две идти болотистой равниной, поросшей кустарником, затем начинается лес, по косогору тропинка ведет в овраг, где и находится пещера»[279].

Это описание в точности совпадает с лермонтовским: «…должно бы было переплыть реку и версты две идти болотистой долиной, усеянной кочками, ветловыми кустами, болото оканчивается холмом… тропинка… спустясь с него, поворачивала по косогору в густой и мрачный лес»[280].

По преданию, в этой пещере во времена Пугачева скрывались крестьяне. По болоту была проложена гать. Ехал по этой гати помещик на тройке. Скрывавшиеся в пещере крестьяне погнались за ним. Помещик, увидев, что попал в засаду, свернул с гати, поскакал прямо по болоту и утонул в трясине вместе со своей тройкой[281].

Заметим, что в 1774 году владелец села Тархово Федор Мосолов был убит пугачевцами[282]. Сын его, генерал А. Ф. Мосолов, родственник и знакомый бабушки Лермонтова, часто навещавший Тарханы, на всю губернию прославился жестоким обращением с крепостными. Стоит прибавить, что он разделил участь отца: крестьяне убили его. Правда, это случилось уже после того, как Лермонтов оставил работу над романом о пугачевском восстании[283].

Вернемся к описанию пещеры и отметим, что, изображая конкретную местность, а может быть, и конкретные факты из жизни владельцев Тархова и Нижних Полян, Лермонтов при этом представил в своем романе явление распространенное и особенно характерное для картины пугачевского восстания именно в правобережных губерниях. Известны многие случаи, когда симбирские, пензенские, саратовские помещики скрывались от Пугачева и его сообщников в подземных пещерах и норах.

В одной версте от Лесной Нееловки — саратовского имения брата Е. А. Арсеньевой Афанасия Алексеевича Столыпина (где Лермонтов неоднократно бывал), «в западной стороне, в лесу, находятся так называемые „пещерные норы“. Старожилы об этих норах говорят разноречиво: одни рассказывают, что в норах этих во время пугачевского бунта спасался местный помещик, другие говорят, что в норах тех в старинное время находилась шайка разбойников»[284].

В XXI главе своего романа Лермонтов описывает, как Юрий и Ольга вползают в пещеру, где скрывается старый Палицын:

«— Явно, — говорит Юрий, — что в пещере есть жители… кто они таковы?.. если они разбойники, то им нечего с нас взять, если изгнанники, подобно нам — то еще менее причин к боязни»[285].

Лермонтов подчеркнул в рукописи название пещеры — признак того, что он использовал подлинное наименование. Очевидно, какая-нибудь из известных ему пещер называлась «Чертовым логовищем» — может быть, та, что сохранилась вблизи от Тархан, или возле Лесной Нееловки, или, как уже было сказано, возле Нижнего Ломова, где Лермонтов бывал у Максутовых. Сохранились такие же пещеры около Пачелмы Пензенской области: там Лермонтов тоже бывал[286]. Много было их и в других местах, по которым прошел Пугачев. Недаром описание этих пещер Лермонтов начал словами:

«До сих пор в густых лесах Нижнегородской, Симбирской, Пензенской и Саратовской губернии… любопытный может видеть пещеры, подземные ходы, изрытые нашими предками»[287].

Все перечисленные Лермонтовым губернии в 1774 году были охвачены огнем восстания. Прослышав о приближении Пугачева, крестьяне вооружались чем попало и подымались на помещиков. И нет сомнений, что разговор крестьян о Пугачеве Лермонтов описал в своем романе в соответствии с теми преданиями, которые любовно хранились в народе.

«— Чай, много с ним рати военной, — спрашивает один из мужиков, — чай, казаков-то видимо-невидимо… а что, у него серебряный кафтан-то?

— Эко диво серебряный, — отвечает другой, — чай, не только кафтан, да и сапоги-то золотые…»[288] В этом коротком диалоге Лермонтов, безусловно, запечатлел старинные сказы о «крестьянском царе».

Не из книг, а из крестьянских преданий заимствовал Лермонтов и фамилию одного из ближайших сподвижниов Пугачева — Белобородова. Оттого-то он, вероятно, и называется в романе Белбородкой.

Внимательное изучение пензенского восстания могло подсказать Лермонтову и судьбу его главного героя: в пугачевском восстании приняли участие несколько пензенских дворян.

При поражении партии пугачевского полковника Каменского под Баландой среди девяноста семи пленных оказались три помещика: «Шацкого уезда с. Рамзы — отставной корнет Василий Дементьев Васильев, Нижне-Ломовского уезда — отставной подпоручик Николай Никитич Чевкин с женой и Александр Львов Евсюков»[289].

Рисунки Лермонтова на рукописи «Вадима». Институт Русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

Интересно, что Чевкин, подобно Вадиму, примкнул к пугачевцам «из ненависти к соседу», помещику Левашову, из желания отомстить «за обиды и притеснения последнего»[290].

Итак, Лермонтов изобразил в «Вадиме» подлинные исторические события — эпизоды пугачевского восстания в Пензенской губернии. Эту тему подсказала ему русская действительность 20–30-х годов. Бесправное положение крестьян, ужасы крепостного права, чудовищная эксплуатация крестьянского труда, бывшие причиной восстания в XVIII веке, были причиною целого ряда крестьянских восстаний и в 30-х годах. Так же как и во времена Пугачева, помещики секли крестьян розгами и «кошками», пытали раскаленным железом, били батогами, насильничали, били малолетних, били беременных, забивали и засекали до смерти. Лермонтов лично знал извергов крепостников — пензенских помещиков Давыдову, Мосолова[291].

Основным материалом для романа была хорошо известная Лермонтову жизнь пензенских крестьян и помещиков. Историческими источниками послужила семейная хроника Столыпиных. Рассказы о восстании, о расправах пугачевцев с помещиками и приказчиками, о сопротивлении, оказанном им господами из села Красного и капитаном Михайлой Киреевым, о гибели Данилы Столыпина, о подземных пещерах, о поведении настоятеля Нижне-Ломовского монастыря Исаакия Лермонтов слышал и от бабки, и от деда Афанасия Алексеевича Столыпина, и от Григория Даниловича Столыпина, и от его жены Натальи Алексеевны — родной сестры бабки. Слышал он подобные рассказы и от соседей-помещиков — Киреевых, Максутовых, от крестного отца своего Хотяинцова, в студенческие годы от знакомых и друзей — Лужиных, Шеншиных, Святослава Раевского.

Совсем по-другому рассказывали про «пугачевский год» дворовые и крепостные люди Арсеньевой, передававшие легенды о серебряном кафтане и о золотых сапогах на «батюшке Пугачеве» и наряду с этим подлинные факты о пребывании пугачевцев в Колдуссах, в «Малиновом лесу» и в Тарханах, о хитрости приказчика Злынина.

Следовательно, в распоряжении Лермонтова был богатый фактический и фольклорный материал о пугачевском движении в Пензенском крае.

Если вспомнить, что «История Пугачева» была написана Пушкиным на основании огромного материала, впервые собранного им самим, тем более ясной становится новизна и трудность темы, которая привлекла восемнадцатилетнего Лермонтова.

Обездоленного дворянина Вадима, доведенного до состояния последнего нищего, Лермонтов превратил в сообщника и вдохновителя восставших крестьян.

Получилась ситуация, снова напоминающая «Дубровского». Прямо поразительно, как замысел Лермонтова и в этой части напоминает пушкинский.

Но если в работе над этой темой обнаружились трудности, побудившие даже Пушкина оставить роман о Дубровском незавершенным, то тем большие трудности встали перед Лермонтовым.

От истории молодого дворянина Дубровского, порывающего со своим классом, Пушкин перешел к истории Шванвича не случайно. Дубровский порывает со своим классом, движимый чувством личной мести, Дубровский — благородный разбойник. Переход Шванвича на сторону Пугачева, обусловленный исторически, превращал его в участника крестьянской революции.

Участие же в пугачевском восстании Вадима объясняется одной лишь жаждой мести. Восстание — самый удобный повод для свершения им казни над своим оскорбителем. Поэтому для того, чтобы оправдать участие Вадима в крестьянском восстании, Лермонтов превратил его в раба, добровольно вступающего в число крепостных слуг Палицына. Цель Вадима — мщение за свое поруганное человеческое достоинство.

В центре романа о пугачевщине оказался не Пугачев, а гордый мститель Вадим, характер которого не наделен ни историческими, ни национальными, ни ясными классовыми чертами. Вадим — одиночка, абстрактный романтический образ.

Любопытно, что, наделив своего героя именем, заимствованным из арсенала декабристской поэзии, Лермонтов не дал ему фамилии. Это понятно, ибо Вадим и Ольга воплощают в человеческих обликах демонское и ангельское начала. А мир реальных людей составляют семейство Палицыных, крестьяне, казаки, Орленко, солдатка, верный Федосей, слуги, нищие…

Патетическая речь, уместная в монологах Вадима, оказывалась совершенно непригодной, когда нужно было передать живую речь казаков или крестьян. И не случайно Лермонтов ищет для своих массовых сцен новые выразительные средства и, подражая народному языку, вводит в повествование крестьянские речения и поговорки.

Согласовать эти идейные и стилистические противоречия в своем романе Лермонтов так и не сумел и прекратил работу над ним на XXIV главе.

Но в законченных главах, которые по удивительной смелости изображения революционной борьбы крестьян против помещиков и крепостнического строя иногда приближаются к радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву», Лермонтов, опираясь на фольклор и на самостоятельно собранный им исторический материал, первым в русской литературе воплотил тему пугачевского восстания.

Лермонтов и Н. Ф. И

1

Аким Шан-Гирей, близкий родственник Лермонтова, в пансионскую и университетскую пору живший с ним под одной кровлей, мемуарист, казалось бы, добросовестный и доброжелательный, писал в своих воспоминаниях, что «все стихотворения Лермонтова, относящиеся ко времени его пребывания в Москве, только детские шалости», которые «ничего не объясняют и не выражают»[292].

Всецело приписывая влиянию Байрона трагический характер лермонтовской поэзии тех лет, Шан-Гирей был искрение убежден, что мрачные стихи Лермонтов сочинял, «чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу», и что «никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзания в действительности не было»[293].

Это наивное и глубоко ложное суждение о юношеской лирике Лермонтова доказывает только, что даже такой близкий к нему человек, как Шан-Гирей, немногое знал о его жизни и еще меньше понимал в его поэзии.

Составляя в 1860 году свои мемуары о Лермонтове, Шан-Гирей не сам, конечно, придумал пресловутую легенду о байронизме. Он лишь повторил то, что писали о Лермонтове в те годы. «Надо сказать правду, — отмечал в 1861 году некрасовский „Современник“, — в наших критических статьях о Лермонтове гораздо более говорилось о байронизме и о Байроне, чем о нем». И, опровергая эту точку зрения, автор статьи, М. Л. Михайлов, решительно отказался считать Лермонтова за «покорного подражателя Байрона, какого хотят во что бы то ни стало видеть в нем»[294].

Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!