ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей

МДК 02.01

Преподаватель Подкорытова О.Н.

|

ТЕМА ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

УСЛОВИЙ ТРУДА

Задание

Используя:

- электронно-библиотечную систему IPR BOOKS, изучите материал, изложенный в учебнике Экономика железнодорожного транспорта: вводный курс: Издательство: Ай Пи Ар Медиа

Авторы: Н. П. Терешина, В. А. Подсорин, Ю. И. Соколов [и др.] ; под редакцией Н. П. Терешиной, В. А. Подсорина, год издания: 2019. — 418 c.

- Хасин Л.Ф., Матвеев В.Н. Экономика, организация и управление локомотивным хозяйством/Под ред. Л.Ф. Хасина: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. трансп. — М.: «Жел- дориздат», 2002. — 452с.

Изучив материал, ответьте письменно на вопросы:

1. Что понимается под рабочим местом, его организацией и планировкой;

2. Функции и схемы обслуживания рабочих мест (краткая запись);

Как оценивается технический, организационно-технологический, экономический уровни, условий труда и техники безопасности.

Ваши ответы необходимо выслать на электронный адрес:

Olpodkorytova 1960@ mail . ru

В помощь студенту

ПОНЯТИЕ О РАБОЧЕМ МЕСТЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Под рабочим местом понимается пространственная зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой совершается трудовая деятельность работника или группы работников, совместно выполняющих производственные задания. Рабочее место является частью производственно-технологической структуры предприятия, оно предназначено для выполнения части технологического процесса и организуется на основе трудовых и других действующих норм и нормативов.

|

|

|

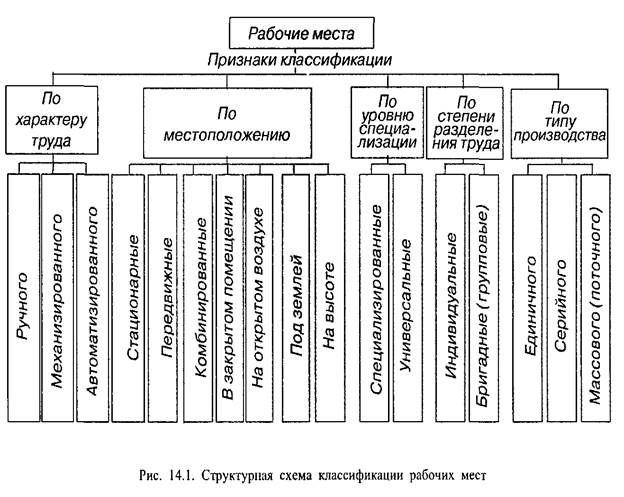

В зависимости от типа производства, особенностей технологического процесса, характера трудовых функций, форм организации труда и других факторов осуществляется классификация рабочих мест (рис. 14.1).

Рабочее место — основное первичное звено производства, поэтому рациональная его организация имеет важнейшее значение при разработке мероприятий по совершенствованию организации труда. При организации рабочих мест на транспорте нужно учитывать значительную протяженность многих из них, достигающую нескольких десятков и даже сотен километров. Зона трудовой деятельности локомотивной бригады — это не только электровоз, но и весь участок следования ее с поездом, а также территория основного депо и пункта оборота бригады. Среднесетевая длина участка обслуживания локомотивных бригад превышает 130 км. Большую протяженность имеют участки, обслуживаемые монтерами пути (10-25 км), электромонтерами СЦБ и связи (25-60 км). Проводники вагонов и другой обслуживающий персонал пассажирских поездов трудятся на всем участке обращения поезда.

|

|

|

Механизация и автоматизация процессов ремонта подвижного состава и устройств позволяют перенести производственные операции на стационарные рабочие места, расположенные в крытых помещениях и не в зоне движения транспортных средств.

При многостаночном обслуживании за одно рабочее место принимают зону работы одного многостаночника независимо от числа обслуживаемых им единиц оборудования. Зону работы исполнителя, совмещающего профессии, также принимают за одно рабочее место. Рабочее место вспомогательного рабочего определяют исходя из установленной нормы обслуживания агрегатов, станков, машин или рабочих мест основных рабочих.

Для железнодорожного транспорта характерны полная взаимосвязь и взаимозависимость рабочих мест. Поэтому их организация должна предусматривать последовательность и координацию выполнения тех или иных операций.

Организация рабочего места — это система мероприятий по его оснащению средствами и предметами труда и их размещению в определенном порядке. Целью совершенствования организации рабочих мест является обеспечение рабочего или группы рабочих всем необходимым для высокопроизводительного труда при возможно меньших физических нагрузках и оптимальном нервно-психическом напряжении.

|

|

|

Оснащение и планировка рабочих мест — основа их организации. Элементами организации рабочих мест являются основное и вспомогательное оборудование, организационная и технологическая оснастка.

В состав основного оборудования входят станки, машины, механизмы и т.д. Вспомогательное оборудование состоит из подъемных устройств, различных транспортеров, контрольных приборов, испытательных стендов и других подсобных устройств. Оборудование должно обеспечивать максимальное освобождение рабочего от тяжелого труда, удобство рабочей позы, безопасность труда, удобство и безопасность профилактического осмотра, ремонта и наладки оборудования, благоприятные санитарно-гигиенические условия труда.

Технологическая оснастка включает в себя инструментарии (режущий, мерительный, вспомогательный инструмент, штампы, приспособления и др.) и техническую документацию.

К организационной оснастке относятся: устройства для размещения и хранения на рабочих местах технологической оснастки, заготовок, сырья, материалов, готовых изделий, отходов; производственная мебель; средства сигнализации и связи, местного освещения; предметы ухода за оборудованием и рабочим местом; оградительные и предохранительные устройства, детали производственного интерьера.

|

|

|

Планировка рабочего места представляет собой оптимальное размещение всех элементов оснащения в зоне трудовой деятельности исполнителя. Размеры оснащения и его набор определяют размер площади, необходимой для организации рабочего места.

При планировке рабочего места необходимо соблюдать следующие условия: все оснащение располагают в зоне хорошей досягаемости (табл. 14.1), сама производственная зона должна хорошо просматриваться рабочим; во время работы исполнитель должен иметь удобную естественную позу; оборудование и оснастку размещают так, чтобы у работника вырабатывался автоматизм при выполнении движений, действий, приемов и их комплексов; проходы и проезды предусматривают шириной, обеспечивающей свободный доступ к оборудованию и оснастке в полном соответствии с требованиями техники безопасности.

При планировке рабочего места необходимо руководствоваться соответствующими нормами и нормативами. Нормы устанавливают производственную площадь на одного работающего 4,5 м или объем производственного помещения не менее 15 м. Важно учитывать также зрительные возможности человека . Элементы оснастки, с которыми рабочий связан постоянно при выполнении работы, следует размещать в непосредственной близости от него. Оргоснастку и вспомогательное оборудование, используемое периодически, размещают слева или справа от рабочего на удобном расстоянии. Сзади, за

|

|

пределами угла 220°, размещать элементы оснащения данного рабочего нежелательно. Наиболее четко воспринимаются предметы и их форма при фиксированном положении головы в горизонтальной зоне с углом 120°. Оптимальный поворот головы составляет 30-40°.

Многие рабочие места на железнодорожном транспорте связаны с восприятием световых сигналов. Границы восприятия отдельных цветов в горизонтальной плоскости различны и составляют для зеленого и красного 60°, синего — 100°, желтого — 120°. В вертикальной плоскости эти оптимальные значения углов меньше примерно на 20-25%. Предел обзора вверх при свободном движении головы составляет 55-60°, а вниз — 70-75°, при фиксированном положении — соответственно 39° и 47°.

При размещении предметов и средств труда на рабочем месте следует руководствоваться следующими правилами: на рабочем месте в каждый момент должно быть все необходимое и не должно быть ничего лишнего; каждый предмет должен иметь свое постоянное место; то, что требуется при выполнении работы чаще, должно располагаться ближе к рабочему; то, что реже, — дальше; все, что берется левой рукой, должно располагаться слева, а то, что правой — справа; все предметы должны размещаться в зоне досягаемости рук рабочего. Зоны оптимальной досягаемости рук рабочего, рекомендуемые* НИИ труда при работе стоя с наклоном корпуса не более, чем на 30° вперед.

Основные наиболее принципиальные решения в области организации труда разрабатываются на стадии проектирования, а в период освоения новой техники и технологии осуществляется корректировка проектных решений. На стадии эксплуатации вносить изменения в систему организации труда значительно сложнее. Например, организация труда локомотивной бригады определяется конструкцией кабины машиниста, ее оснащением и запроектированной системой эксплуатации локомотива. Поэтому только на стадии проектирования имеется возможность всесторонне учесть «человеческий фактор» при организации рабочих мест. Рациональная организация рабочих мест обеспечивает оптимальное функционирование системы «человек—-машина». Только при условии согласования параметров машин, организационной оснастки с психофизиологическими данными человека можно рассчитывать на высокую эффективность и надежность трудового процесса. Комплексная наука, изучающая закономерности взаимодействия человека с современной техникой в единой системе «человек-техника-производственная среда», называется эргономика. Она призвана согласовывать конструкцию машин с психологическими, физиологическими и другими возможностями человека. Объектом изучения эргономики является не отдельный человек, машина или факторы внешней среды, а единая сложная система, состоящая из этих различных по своей природе компонентов. Таким образом, задача эргономики — способствовать приспособлению техники и условий труда к человеку, а также приспособлению человека-оператора к технике.

Учет эргономических требований наиболее полно осуществляется на стадии проектирования и создания орудий и средств труда, оснащения рабочего места, при проектировании технологических процессов.

При проектировании системы «человек—техника—производственная среда» учитывают прежде всего антропометрические показатели человека (табл. 14.2), которые могут быть статическими и динамическими.

Статические антропометрические данные — это размеры, соответствующие статическому положению человека, сохраняющего при измерении одну и ту же позу. Эти данные следует использовать для установления размеров конструктивных параметров рабочего места (высоты, ширины, глубины и др.).

К динамическим размерам относятся углы вращения в суставах, данные по зонам досягаемости, приросты (эффект движения) в виде максимального увеличения или уменьшения одного и того же размера при перемещении части тела в пространстве. Например, длина

|

|

руки изменяется при переходе из исходного положения «вниз вдоль тела» в положение «вытянута в сторону» в среднем на 2 см, в положение «вытянута вперед» — на 4 см, «поднята вверх» — на 6 см.

При проектировании органов управления и отдельных узлов оборудования необходимо знать размеры рук и ног человека, а также его силовые, скоростные и энергетические возможности.

Операторы, управляющие машинами, технологическими процессами, оборудованием, постоянно выполняют различные манипуляции с помощью рычагов, педалей, кнопок, рукояток, маховиков, штурвалов. Все эти элементы проектируют так, чтобы они облегчали быстрое и точное управление соответствующими агрегатами или же целым производством.

Совокупность органов управления и средств отображения информации представляет собой пульт управления. Пульт должен быть оборудован необходимыми органами контроля и управления, позволяющими оператору точно и быстро выполнять свои функции в соответствии с информацией, получаемой на рабочем месте. Средства контроля и индикации должны обеспечивать безопасность и безотказность действий, а их устройство и обслуживание должны быть по возможности простыми. При наличии вредно действующих факторов необходимо предусмотреть дистанционный контроль и управление производственным процессом на расстоянии. Основным элементом рабочего места оператора автоматизированных устройств является панель пульта управления, на которой размещаются средства отображения информации и органы управления. На рис. 14.2 показаны основные параметры рабочего места оператора при работе в положении сидя. Эргономика предъявляет определенные требования и к другим элементам оснащения рабочего места. Вспомогательное оборудование, облегчающее труд рабочего, также должно быть удобно в эксплуатации и соответствовать основным антропометрическим характеристикам. Технологическая оснастка, которая разрабатывается и изготовляется непосредственно на предприятиях, должна обеспечивать максимальную эффективность труда, точность и высокое качество обработки при минимальных усилиях исполнителя и полную безопасность труда. При проектировании оргоснастки следует уделять внимание соблюдению санитарно-гигиенических требований: устройству отсосов на работах с выделением токсических газов или пыли; обивке сидений, спинок и подлокотников материалами малой теплопро- водимости, обеспечению легкости и бесшумности перемещения отдельных элементов (ящиков, полок и т.д.). Важным эргономическим требованием является обеспечение эстетического восприятия на рабочем месте. Рабочее место должно иметь рациональное световое оформление в соответствии с функциональным назначением, психофизиологическим воздействием и производственными условиями. При окраске следует учитывать характер освещенности, уровень производственного шума, климатические условия, количество работающих, их состав (пол и возраст) и ряд других факторов.

|

|

Рационально организованная система обслуживания рабочих мест является наиболее важной составной частью производственного процесса и имеет своей целью обеспечение его бесперебойного и эффективного функционирования.

Под обслуживанием рабочего места понимают обеспечение его средствами и предметами труда, а также услугами, необходимыми для осуществления трудового процесса. Различают следующие функции обслуживания рабочих мест:

производственно-подготовительная (комплектование предметов труда, выдача производственного задания и технической документации, проведение производственного инструктажа);

инструментальная (обеспечение инструментом и приспособлениями, заточка и ремонт инструмента);

наладочная (наладка и подналадка оборудования и технологической оснастки);

контрольная (контроль качества продукции и соблюдение технологического режима, предупреждение брака, обслуживание и ремонт измерительного инструмента и контрольно-измерительной аппаратуры);

транспортно-складская (приемка, учет, хранение и выдача материалов, деталей, инструмента, доставка к рабочим местам предметов и средств труда, вывоз с рабочих мест готовой продукции);

поддержания в рабочем состоянии основного и вспомогательного оборудования, включая профилактическое его обслуживание, своевременный плановый и текущий ремонт;

энергетическая (обеспечение рабочего места всеми видами энергии — электричеством, сжатым воздухом, паром и т.д.);

ремонтно-строительная (текущий ремонт производственных помещений и оргоснастки);

хозяйственно-бытовая (систематическая уборка производственных помещений и территории, санитарно-гигиеническое и культурно-бытовое обслуживание).

На предприятиях железнодорожного транспорта применяют различные схемы обслуживания рабочих мест: централизованную, децентрализованную и смешанную.

При централизованной схеме обслуживание осуществляется едиными функциональными службами предприятия. Обособление отдельных видов работ в самостоятельные функции обслуживания рационально в тех случаях, когда суммарное время, затрачиваемое на выполнение тех или иных функций, не менее сменного фонда времени одного рабочего.

При децентрализованной схеме функции обслуживания рабочих мест частично или полностью выполняют сами производственные рабочие и вспомогательные рабочие, закрепленные только за данным цехом, участком или бригадой.

При смешанной (комбинированной) схеме одни функции обслуживания выполняются централизованно, другие—децентрализованно.

Обслуживание рабочих мест может быть дежурным, планово-пре- дупредительным и стандартным. Дежурное обслуживание организуется в единичном и мелкосерийном производстве. Оно осуществляется по мере необходимости по вызовам с рабочих мест и сменно-суточным заданиям.

При планово-предупредительном обслуживании предусматривается выполнение всех соответствующих работ на основе календарных планов-графиков, увязанных с оперативно-производственными планами. Эта форма обслуживания получила широкое распространение в крупносерийном и серийном производстве.

Стандартное обслуживание предусматривает регулярное пополнение рабочих мест предметами труда, принудительную замену режущего и измерительного инструмента и приспособлений, наладку и под- наладку оборудования, а также вывоз с рабочего места готовой продукции по заранее разработанному стандарту-плану. При этой форме обслуживания основные производственные рабочие освобождаются от выполнения вспомогательных функций, что позволяет более рационально использовать их рабочее время. Стандартное обслуживание может быть применено в массовом производстве, при устойчивом производственном процессе и постоянном закреплении операции за рабочими местами.

При организации обслуживания необходимо учитывать следующие принципы: функциональность, т.е. построение обслуживания по функциональному признаку (по видам обслуживания); плавность — обязательно полная согласованность обслуживания с планом основного производственного процесса; комплексность — согласование и увязка регламентов по каждой функции с целью обеспечения полного обслуживания в комплексе; предупредительность — своевременность обслуживания, обеспечивающая бесперебойный ход производства;

оперативность — своевременное устранение выявленных в процессе производства неполадок, перебоев, неисправностей; высокое качество и надежность обслуживания; экономичность — организация обслуживания с наименьшими затратами материальных и трудовых ресурсов.

Организация обслуживания рабочих мест осуществляется в такой последовательности:

устанавливаются состав и объем функций обслуживания и их распределение между исполнителями, уточняется, какие операции по обслуживанию рабочего места сохраняются за основными рабочими. Отдельные функции обслуживания выделяются в самостоятельные виды работ, устанавливается профессионально-квалификационный состав вспомогательных рабочих, разрабатываются инструкции по выполнению ими функциональных обязанностей и балансы рабочего времени;

устанавливаются формы обслуживания и условия их применения; рассчитываются нормы обслуживания и нормативы численности рабочих, обслуживающих производство;

разрабатывается регламент обслуживания, в котором указывается способ и последовательность выполнения работы. Регламент (т.е. графики, маршруты и расписания обслуживания) строится на основе четкой технологии вспомогательных работ как составной части комплексной технологии производства;

проектируются стационарные и передвижные рабочие места вспомогательных рабочих, обслуживающих основное производство, и разрабатываются основные элементы организации их труда.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Условия труда — это совокупность элементов производственной и экологической среды и собственно трудового процесса, оказывающих влияние на функциональное состояние организма человека, его здоровье, работоспособность, чувство удовлетворенности трудом и т.д. Улучшение условий труда должно способствовать снижению утомления, повышению работоспособности, что в конечном итоге приводит к снижению затрат времени на изготовление продукции и улучшению ее качества.

Работоспособность — это функциональные возможности организма человека в выполнении конкретной работы при определенных условиях труда. Работа в неблагоприятных условиях приводит к снижению работоспособности, развитию утомления. Под утомлением понимается временное снижение работоспособности, вызванное выполняемой работой и условиями труда.

Для улучшения условий труда проводят комплекс мероприятий, которые базируются на объективной оценке существующих условий труда и его безопасности, нормативах, стандартах, требованиях и рекомендациях, действующих в области гигиены, физиологии, психологии труда и эргономики.

Условия труда на каждом рабочем месте складываются под воздействием факторов, разнообразных по происхождению, формам проявления, значению и характеру действия. Эти факторы могут быть объединены в следующие группы:

санитарно-гигиенические, определяющие внешнюю среду в рабочей зоне и включающие в себя микроклимат, состояние воздуха, шум, вибрацию, ультразвук, излучение, освещение, контакт с водой, маслом, токсичными веществами, санитарно-бытовое обслуживание;

психофизиологические, определяемые конкретным процессом труда и включающие в себя физическую нагрузку и нервно-психическое напряжение, рабочую позу, степень внимания и восприятия;

эстетические, способствующие формированию положительных эмоций у работников (оформление интерьера, оснастка рабочих мест, производственная одежда, озеленение, применение функциональной музыки);

факторы, определяющие режим труда и отдыха для обеспечения высокой работоспособности человека в течение рабочего дня.

К санитарно-гигиеническим условиям труда относятся все элементы производственной среды, где протекает трудовой процесс: метеорологические условия, микроклимат, чистота воздушной среды, производственные излучения, освещение, производственный шум, вибрация. С целью создания наиболее благоприятных условий труда все элементы производственной среды необходимо тщательно исследовать и приводить в соответствие с нормативами.

Метеорологические условия характеризуются температурой, влажностью и скоростью движения воздуха на рабочих местах. Оптимальные микроклиматические условия образуются при сочетании параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжения реакций терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности. Оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочей зоны помещения устанавливаются санитарными нормами и правилами, которые учитывают время года, категорию работ по тяжести, характеристику помещения по количеству выделяемого тепла (табл. 14.3).

Для создания наиболее благоприятных метеорологических условий на рабочих местах и в производственных помещениях, в том числе кабинах управления техническими средствами, необходимо

|

Примечание. Допустимые нормы температуры вне постоянных рабочих мест составляют при легких работах от 15 до 26°С, при работах средней тяжести от 13 до 24°С, при тяжелых работах от 12 до 19°С. |

герметизировать оборудование, теплоизолировать источники тепла, укрывать и изолировать поверхность испарения жидкостей, совершенствовать приточно-вытяжную вентиляцию, устанавливать кондиционеры, регулировать влажность воздуха. Температура нагретых поверхностей оборудования на рабочих местах не должна превышать 40°С на металлических рукоятках и органах управления и 50°С на материалах с низкой теплопроводностью. Для этого используют приспособления, предотвращающие или резко ограничивающие выделение тепла.

Одним из важнейших факторов производственных условий является шум. Вредное воздействие шума на организм проявляется поражением органов слуха и центральной нервной системы. Шум представляет собой волнообразное механическое колебательное движение частиц упругой среды, важной характеристикой которого является частота колебаний, измеряемая в герцах. Различают низкочастотные шумы с частотой до 400 Гц, среднечастотные (400- 1000 Гц) и высокочастотные (более 1000 Гц). Установлено, что утомляющее и повреждающее действие шума пропорционально его часто те. Интенсивность шума измеряется в децибелах. Как показали исследования физиологов, нормальные условия сохраняются на рабочих местах при следующих уровнях шума: низкочастотного до 85 дБ, среднечастотного — до 75 дБ, высокочастотного — до 65 дБ. Недопустимыми считаются условия труда при уровне шума: низкочастотного — свыше 100 дБ, среднечастотного — свыше 85-90 дБ и высокочастотного — свыше 80-85 дБ.

Поскольку повышенный шум, воздействуя на органы слуха, вызывая утомление, снижает внимание и приводит к другим изменениям физиологических и психических функций, необходимо проводить комплекс мероприятий по борьбе с шумом. Для снижения влияния шума необходимо применение звукопоглощающих материалов в конструкциях машин и механизмов, являющихся источниками шума; размещение наиболее шумного оборудования в отдельных боксах с выносом пульта управления и наблюдения в звукоизолированные помещения или применение для такого оборудования звукоизолирующих кожухов; облицовка потолка и стен различными звукопоглощающими материалами, а также применение подвесных штучных звукопоглотителей различной толщины и формы. Для индивидуальной защиты от шума могут использоваться шлемы, наушники, антифоны, слуховые пробки и др.

Общую природу с шумом имеет и вибрация, в некоторых случаях сопровождающая производственный процесс. По характеру воздействия на организм человека вибрация может быть общей и местной. Общая вибрация воздействует на человека при сотрясениях пола и частей здания, нахождении на работающем оборудовании, в транспортных средствах. Местная вибрация действует на ограниченный участок тела, она возникает при работе с пневматическим инструментом, вращающимися и ударными механизмами. Частота вибрации измеряется в герцах, а амплитуда колебаний — в миллиметрах. Продолжительное воздействие вибрации может вызвать у человека нарушения нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Для уменьшения вибрации на рабочих местах необходимо применять различные приспособления, гасящие вибрацию или исключающие контакт работающих с вибрирующим инструментом.

Одним из важнейших условий совершенствования организации труда является рациональное освещение. Рациональное освещение должно соответствовать гигиеническим требованиям. Важнейшими из них являются острота различения, контрастность и цветовая чувствительность, скорость зрительного восприятия, устойчивость ясного видения.

В производственных помещениях используют три вида освещения: естественное, искусственное и смешанное. Наиболее благоприятным для человека является естественное освещение. В помещениях с недостаточным для зрительной работы естественным освещением его постоянно дополняют искусственным, которое подразделяется на общее (для всего производственного помещения), местное (непосредственно на рабочем месте) и комбинированное, сочетающее общее и местное освещение.

Искусственное освещение дополняет естественное и должно создавать равномерное освещение рабочих поверхностей, не вызывать зрительного дискомфорта и состояния ослепленности, обеспечивать благоприятный спектральный состав и хорошие условия тенеобразования.

Для проведения мероприятий по улучшению освещенности необходимо принимать во внимание нормы, определяющие минимальный уровень освещенности для работ различной точности в зависимости от характеристики фона, контраста объекта различения с фоном, источника освещения (газоразрядные лампы или лампы накаливания) и характера освещения (общее, местное или комбинированное). Следует учитывать, что уровень освещенности должен возрастать по мере повышения точности работ. Для работ малой и очень малой точности нормы освещенности установлены от 100 до 300 лк — для газоразрядных ламп и от 50 до 300 лк для ламп накаливания.

Чистота воздушной среды на производстве обеспечивается ликвидацией таких загрязнений, как пыль, газ, пар. Для каждого вида загрязнений санитарными нормами установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Например, для окиси углерода ПДК равен 20 мг/м, марганца — 03 мг/м, ртути, свинца — 0,01 мг/м, кремнеземсодержащих пылей от 1 до 4 мг/м и т.д. Наиболее эффективным средством борьбы с вредными примесями в воздухе являются комплексная механизация и автоматизация «пылящих» технологических процессов, герметизация оборудования. Для удаления вредных примесей из воздушной среды наиболее эффективно применение приточно-вытяжной вентиляции. На работах с большим выделением пыли, газов и токсических веществ применяются средства индивидуальной защиты: противопыле- вые респираторы, противогазы, очки, спецодежда, защитные пасты, мази и др.

Вся предметная среда, окружающая человека на производстве, должна быть гармоничной, а каждый предмет органически сочетать в себе удобство и простоту применения, экономичность и красоту. При организации труда большое значение придается созданию эстетически организованной производственной среды. Изучением этих проблем занимается такая научная дисциплина, как техническая эстетика, составляющая теоретическую основу дизайна. Главная цель технической эстетики — обеспечить наилучшие условия труда, быта и отдыха людей в создаваемом ими предметном мире.

Эстетические условия труда определяются рациональной конструкцией вещественных элементов, уровнем художественного проектирования производственной среды, современной цветовой организацией пространства, а также декоративным озеленением, выбором рабочей одежды, внедрением функциональной музыки.

Важную роль в создании благоприятной производственной обстановки играет цветовое оформление интерьера. При этом цвет используется как средство информации и как фактор психологического комфорта. Как средство информации цвет может быть использован для ориентации работающих в производственной среде и рабочем оборудовании. Установлены следующие значения цветов: красный — запрещено, непосредственная опасность, средство пожаротушения; желтый — предупреждение, возможная опасность; зеленый — разрешающий, свидетельствующий о безопасности; синий — указание, информация.

Особое внимание должно уделяться окраске оборудования, при этом корпуса машин и оборудования рекомендуется окрашивать в светлые неяркие тона, а органы управления для привлечения к ним внимания — в более яркие; основания, подставки, станины можно окрашивать в более темные тона. При выборе окраски вспомогательного оборудования следует ориентироваться на цвет основного оборудования. Травмоопасные узлы и места оборудования должны быть окрашены в оранжевый цвет. Наиболее опасные в отношении травматизма части транспортных средств следует окрашивать в желто-оранжевый цвет с черными полосами.

Большое значение имеет правильный выбор цвета для окраски производственных помещений и интерьера. Выбор цветового оформления определяется характером труда. На работах, требующих физических и нервных нагрузок, в цехах с высоким температурным режимом рекомендуется для отделки использовать светлые тона голубого, серо-голубого, зелено-голубого и других спокойных и холодных цветов. Работа умственная или с невысокими физическими нагрузками легче выполняется в обстановке теплых цветов, повышающих активность организма. Кроме того, цвет имеет и организующее значение.

В определенный цвет необходимо окрашивать проходы, проезды, места складирования.

Созданию здоровой и комфортной обстановки производственной среды на предприятии способствует озеленение. Растения очищают воздух, снижают уровень производственного шума, оказывают положительное воздействие на эмоциональное состояние человека, особенно в зоне отдыха рабочих.

Работоспособность человека зависит от его физиологического и психического состояния. Изучение колебаний работоспособности, связанных с утомлением и суточным биологическим ритмом организма человека, имеет важное значение для обоснования оптимального режима труда и отдыха, при котором производительность и качество работы изменялись бы в наименьшей степени в течение рабочего дня, рабочей недели, месяца, года.

Любой труд, умственный или физический, с физиологической точки зрения требует вовлечения в работу различных анализаторов (органов зрения, слуха, обоняния), нервно-мышечной системы, а также систем дыхания, кровообращения, терморегуляции, обмена веществ. В процессе труда усиливается проявление высших психических функций — мышления, памяти, воли, внимания, сосредоточенности.

При физическом труде или мышечной деятельности значительно возрастает расход энергии по сравнению с состоянием покоя. Количеством расходуемой энергии человека во время мышечной деятельности определяется тяжесть работы.

При определении физической нагрузки должно быть учтено, что затраты энергии в среднем за 1 ч работы не должны превышать 250 ккал. Чем больше затрачивается энергии на выполнение работы, тем продолжительнее должны быть перерывы для восстановления работоспособности.

Для снижения физических нагрузок существует много различных мероприятий. Важнейшие из них — механизация и автоматизация производственных процессов, внедрение новой техники.

Физиологически наиболее предпочтительной является динамическая нагрузка. При статической нагрузке наступает более быстрое утомление. Чтобы уменьшить отрицательное влияние чрезмерной статической нагрузки, необходимо оптимальное сочетание динамической и статической работы.

Оптимальная рабочая поза обеспечивается в том случае, если работник выбирает по своему усмотрению работу «сидя» или «стоя». Однако, при этом следует учитывать, что работа «стоя» более утомительна и требует больших энергетических затрат, чем работа сидя.

Другим показателем, характеризующим психофизиологические условия труда, является напряженность работы — главная характеристика преимущественно умственного труда. Нервно-психическая нагрузка зависит от объема и характера информации, получаемой работником из различных источников (документация, предметы труда, средства труда, люди), и определяется уровнем напряженности внимания, степенью напряжения анализаторных функций, уровнем эмоционального напряжения. Одна из причин психологической перегрузки работников транспорта — обилие информации, воспринимаемой органами зрения. В современном производстве встает проблема снятия нервно-эмоционального напряжения, переключения внимания, восстановления психического равновесия организма. Оптимальная нервно-психическая нагрузка обеспечивается при соблюдении требований и рекомендаций, разрабатываемых инженерной психологией и эргономикой.

Высокая степень напряженности труда отмечается при работе на автоматизированных устройствах, за диспетчерскими пультами, так как эта работа требует постоянного внимания и сосредоточенности. Так, для диспетчера очень важна устойчивость внимания, т.е. способность воспринимать и перерабатывать информацию в течение всей смены.

Устойчивость внимания зависит от правильного чередования периодов работы и отдыха, психологической готовности диспетчера распознавать и реагировать в течение длительного времени на значимые сигналы. На устойчивость внимания в значительной степени влияют интенсивность, длительность и частота сигналов, продолжительность интервалов между ними.

Для повышения работоспособности целесообразно регулировать темп и ритм работы, учитывая, что в период врабатываемости (в начале рабочего дня и после обеденного перерыва) и в период утомления (перед обеденным перерывом и в конце рабочего дня) темп работы должен быть ниже.

Биологический ритм жизненных процессов в организме человека вызывает необходимость четкого чередования отдельных элементов работы и пауз между ними. Нарушение ритма трудовой деятельности приводит к излишнему напряжению нервной системы, органов жизнеобеспечения и приводит к быстрому утомлению.

На работоспособность большое влияние оказывает благоприятный психологический климат среди членов производственного коллектива.

Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 116; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!