Работы по межеванию объектов землеустройства включают в себя:

определение границ объекта землеустройства на местности и их согласование с лицами, права которых могут быть затронуты;

закрепление на местности местоположения границ объекта землеустройства межевыми знаками и определение их координат или составление иного описания местоположения границ объекта землеустройства;

изготовление карты (плана) объекта землеустройства в порядке, устанавливаемом Федеральной службой земельного кадастра России.

При межхозяйственном землеустройстве руководствуются принципами которые вытекают из общих принципов землеустройства:

обеспечение охраны земли и других природных ресурсов;

точное соблюдение земельного законодательства, укрепление землевладения и землепользования и его устойчивости, определение границ;

обеспечение рационального и эффективного использования земель, приоритета сельского хозяйства в их использовании;

создание территориальных условий для успешного выполнения землевладельцами и землепользователями их задач, повышения эффективности производства, уровня социального развития;

создание условий для последующей правильной организации территории сельскохозяйственных объектов и планировки несельскохозяйственных территорий.

18. Образование землевладения (землепользования) сельскохозяйственного предприятия. Особенности и параметры землевладения.

Размещение и формирование землевладений и землепользований

|

|

|

Размещение хозяйства заключается в определении места его расположения с учетом придания этому участку целесообразной конфигурации. При размещении землевладений и землепользовании необходимо выполнение следующих требований:

1. Учет существующей организации и состояния территории.

2. Экономное расходование ранее произведенных капвложений.

3. Расположение и экономическое значение существующих нас. пунктов.

4. Производить формирование землепользования в виде единого компактного массива, удобной конфигурации.

5. Обеспечивать наименьшую протяженность землепользования.

6. Создать благоприятные условия для послед. внутрихоз. организации территории.

7. Создать условия для обеспечения территорий новых хозяйств инженерным оборудованием.

8. Создать территориальные условия для межхозяйственной кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств и других с / х предприятий.

9. Обеспечить экологическое равновесие на прилегающих ландшафтах.

Выполнение этих правил делает землевладение или землепользование компактным. Компактным считается землепользование, имеющее при данной площади наименьший периметр. В этой связи используют коэффициент компактности — частное от деления фактического периметра (П) хозяйства на периметр квадрата той же площади (4Л/Р ), 3. Размещение усадьбы хозяйства

|

|

|

Размещение усадьбы производится, как правило, при образовании новых с / х предприятий и при этом должны соблюдаться следующие требования:

1. С размещения усадьбы целесообразно вести образование нового землевладения или землепользования.

2. Наличие надежного водоснабжения.

3. Местоположение усадьбы должно обеспечить удобную и наикратчайшую связь со всеми производственными центрами и земельными угодьями.

4. Обеспечить по возможности размещение усадьбы в существующем населенном пункте, что даст экономию капитальных вложений на создание новых поселений.

5. По возможности не занимать пахотные угодья или экономно расходовать такие площади.

6. Учет санитарных, противопожарных и экологических мероприятий при размещении усадьбы.

Установление видов и площадей угодий в составе землевладений и землепользовании

Земли, включаемые в состав новых землевладений и землепользовании, по площади, видам и качеству должны соответствовать потребностям хозяйства, его специализации. Установление проектного состава и соотношения угодий выполняют на основании расчетов экономических показателей обоснования проекта межхозяйственного землеустройства при образовании нового хозяйства. Кроме того, природные условия должны обеспечить организацию и развитие всех отраслей хозяйства.

|

|

|

Размещение границ землепользования

Границы землевладений или землепользовании должны быть расположены на местности так, чтобы создавались хорошие условия для последующей организации территории, а также правильного использования и охраны земель. Границы сельскохозяйственных предприятий проектируют и размещают по следующим правилам:

1. На открытой местности размещение прямолинейное, без изломов и с углами поворотов 90°.

2. Совмещение с естественными рубежами (живыми урочищами) — реками, ручьями, оврагами, балками, опушками леса и т. д.

3. Размещение, согласованное с рельефом, исключающее возможность возникновения эрозионных процессов, предусматривающее проложение границ по водоразделам, тальвегам, элементам гидрографической сети, на склонах — по линии стока.

4. В районах с орошаемым земледелием границы совмещают с оросительными и другими каналами.

19. Организация проекта образования землевладения (землепользования.)

|

|

|

Новые землевладения и землепользования сельскохозяйственного назначения могут образовываться на землях: специального фонда; фонда перераспределения; фонда переселения; переданных в ведение сельской (поселковой) администрации (в черте и за чертой населенных пунктов); реформируемых сельскохозяйственных предприятий.

Основная задача межхозяйственного землеустройства при образовании новых землевладений и землепользовании на землях специального фонда заключается в формировании этого фонда за счет земель, используемых не по целевому назначению, неэффективно используемых, а также выбывших из оборота или переведенных в разряд менее ценных угодий. До составления проекта межхозяйственного землеустройства проводят инвентаризацию всех земель района, определяют земли, которые войдут в специальный фонд. Инвентаризация проводится систематически и может иметь вид самостоятельных землеустроительных работ.

Фонд перераспределения формируется с помощью схемы перераспределения земель административного района. Аналогичная схема может составляться и по отдельным хозяйствам, имеющим большие площади.

Схема должна обеспечивать местную (районную) администрацию необходимой информацией для оперативного изъятия и предоставления земель.

Содержание схемы перераспределения земель включает:

· определение размера и размещение земельных угодий и участков, включаемых в фонд перераспределения;

· установление потребности в земле для развития личного подсобного хозяйства, организации крестьянских хозяйств, коллективного садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства и других целей;

· распределение земель фонда между новыми землевладельцами и землепользователями;

· оценку земель фонда, определение их качественных, количественных характеристик и нормативов для установления земельного налога, арендной платы за землю, различных компенсационных платежей;

· установление режима и условий использования земли;

· разработку мероприятий по инженерному обустройству территория и развитию необходимой инфраструктуры.

В ходе межхоэяйственного землеустройства на землях, переданных в ведение сельской администрации, устанавливают черту сельских населенных пунктов, определяют перспективы развития личного подсобного хозяйства, местоположение и площади земель для сенокошения и выпаса скота, огородничества и садоводства, индивидуального жилищного строительства и др. Производится отграничение земель, переданных в ведение местной администрации в натуре.

20.Установление площади Землевладения (землепользования). Понятие рациональной площади, зависимость от природных условий. Формула расчёта площади землевладения как функция многих факторов.

Установление площади землевладения — площадь устанавливается одновременно с определением размером производства.

Окончательную (проектную) площадь землевладения (землепользования) определяют с учетом конкретных территориальных условий. В процессе проектирования ее стремятся приблизить площади.

Площадь землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства зависела от следующих факторов:

·специализации хозяйства (состава и размера отраслей);

·качества земель (балл оценки);

·числа трудоспособных и пенсионеров;

·наличия основных фондов;

·удаленности от мест реализации сельскохозяйственной продукции;

·рыночной конъюнктуры;

·возможности получения земель в собственность и аренду.

Рациональная площадь — та, на которой сохраняется допустимые затраты связаны с преодолением расстояния (верхний предел). Плюс все отрасли хозяйства должны быть обеспечены угодьями необходимыми для развития (нижний предел).

В разных природных условиях одна и та же площадь землепользования разместится на разных по площади территории.

П=f(С,У,Т,М,Р) -формула площади землевладения,

С-специализация хозяйства,

У -соотношение площади пашни и пастбища,

Т -трудообеспеченность,

М -фондообеспеченность,

Р -инвестиции.

21.Размещение и формирование землевладения (землепользования). Придание целесообразной конфигурации.

Понятие размещения включает определение местоположения участка на территории и придание ему целесообразную конфигурацию.

«Формирование» землевладения (землепользования) — конструирование определенных участков, принадлежащих разным хозяйствам, а также различных видов угодий.

МЗ на определенной территории размещает не одно, а несколько землевладений.

Задачи межхозяйственной организации территории решают от общего к частному, а не наоборот. Размещение землевладений и землепользований может быть рациональным только при соблюдении общих социально-экономических интересов сельского хозяйства в целом и отдельных предприятий.

22.Требования при выполнении определения местоположения землепользования(землевладения) по существующей организации территории, по использованию имеющихся капиталовложений, населённых пунктов и коммуникаций.

При размещении землевладений и землепользовании необходимо выполнять следующие требования:

-учитывать существующее устройство и состояние территории;

-экономно использовать произведенные ранее капиталовложения;

-учитывать экономическое значение населенных ;

-формировать землевладение и землепользование в виде единого компактного участка удобной конфигурации, не расчлененного естественными и искусственными преградами (оврагами, реками, лесами, болотами, дорогами и др.);

-обеспечивать наименьшую протяженность землевладения (землепользования); на равнинной, относительно однородной территории проектировать их целесообразно правильной формы, близкой к квадрату;

-в случаях, когда землевладение или землепользование формируется из нескольких обособленных (чересполосных) участков, их взаимная удаленность должна быть минимальной, а связь между ними -удобной;

-не дробить границами нескольких хозяйств участки пахотных земель, водосборные площади, орошаемые и осушаемые земли, обеспечивать функционирование мелиоративных сетей, противоэрозионных систем и др.;

-создавать при размещении землевладения (землепользования) и его границ благоприятные условия для последующей внутрихозяйственной организации территории;

-крестьянское (фермерское) хозяйство на территории административного района или прежнего крупного по площади хозяйства размещать с учетом специализации, удаленности и размещения рынков сбыта продукции и пунктов ее переработки, пунктов технического обслуживания;

-создавать условия для обеспечения хозяйств коммуникациями, независимого подъезда по дорогам к каждому землевладению, землепользованию;

-обеспечивать охрану природы.

В состав землевладений и землепользовании нужно включать не только сельскохозяйственные угодья, но и другие виды земельных угодий, расположенных между ними или примыкающих к ним: кустарники, леса, болота, озера, овраги и др.

23.Требования при определении местоположения землевладения (землепользования) по определению и расположению границ, формы, при условии, что землевладение (землепользование) состоит из нескольких черезполосных участков, по установлению коммуникаций.

не дробить границами нескольких хозяйств участки пахотных земель, водосборные площади, орошаемые и осушаемые земли, обеспечивать функционирование мелиоративных сетей, противоэрозионных систем и др.;

-создавать при размещении землевладения (землепользования) и его границ благоприятные условия для последующей внутрихозяйственной организации территории;

-крестьянское (фермерское) хозяйство на территории административного района или прежнего крупного по площади хозяйства размещать с учетом специализации, удаленности и размещения рынков сбыта продукции и пунктов ее переработки, пунктов технического обслуживания;

-создавать условия для обеспечения хозяйств коммуникациями, независимого подъезда по дорогам к каждому землевладению, землепользованию;

-обеспечивать охрану природы.

Требования к установлению границ землевладений (землепользовании) крестьянских хозяйств следующие:

1. Границы совмещают с естественными рубежами — живыми урочищами (реками, ручьями, оврагами, опушками леса и т. д.) и искусственными преградами (каналами, дорогами и т.д.) во избежание чересполосицы, дробления участков, мелкоконтурности угодий.

2. Границы размещают прямолинейно, без изломов, с углами поворотов, близкими к 90°, для удобства использования сельскохозяйственной техники, снижения площадей недопащек, клиньев, поворотных полос на открытой местности (особенно пашне).

3. Границы проектируют по водоразделам, тальвегам, совмещают с элементами гидрографической сети, а на склонах проектируют по линиям стока, чтобы предотвратить эрозию почв.

24.Понятие компактности при образовании землевладения (землепользования). Коэффициент компактности, формула определения коэффициента. На что влияет компактность землевладения (землепользования)

Компактность землепользования – организационно-территориальное условие экономии труда. Компактным является землепользование, имеющее, при данной площади наименьший периметр.

Коэффициент компактности — частное отделение фактического периметра на периметр квадрата такой площади.

Геометрической фигурой, имеющей наименьший периметр, из тех, которые может иметь земельный массив хозяйства, является квадрат. Его можно применить в качестве эталона для оценки компактности. Формула для расчёта коэффициента компактности:  ,

,

Р м - периметр исследуемого участка; S м2 – площадь исследуемого участка.

От этого коэффициента будут зависеть фактическое расстояние перевозок грузов и людей.

Хозяйственная компактность землевладения и землепользования определяется не только общей его конфигурацией, но и удобством расположения производственных подразделений, массивом основных сельскохозяйственных угодий и хозяйственных центров, а также хорошей связью между ними.

25.Средневзвешенное расстояние перевозок – методика расчёта, назначение. Разница между средневзвешенным и среднеарифметическим значением.

1.Под средним расстоянием перевозок понимают расстояние, на которое надо перевести грузы и рабочих из усадьбы на территорию хозяйства и обратно, чтобы получить общий объем транспортных работ за год.

Для распределения величины транспортных расходов рассчитывают среднее расстояние от усадьбы до центров участков, с которых и на которых перевозят грузы.

В связи с тем, что среднее расстояние (R) определяется для участков разной площади (P1, P2.. . Pn), оно рассчитывается как среднее взвешенное:

Среднее расстояние рассчитывают по формуле:

гдеP1, Р2..... Pn — площади пахотных массивов

Поскольку среднеарифметическое не учитывает разность площадей участков. Зависимость между величиной среднего расстояния и площадью следующая:

·при одной и той же площади землевладения среднее расстояние перевозок возрастает по мере увеличения его периметра, т. е. Ухудшения конфигурации. Относительный рост величины среднего расстояния большие относительного роста периметра;

·с увеличением площади при неизменной конфигурации среднее расстояние увеличивается прямо пропорционально корню квадратному из числа увеличенного площади.

·

26.Зависимость между величиной среднего расстояния и площадью, положением усадьбы и конфигурацией.

Зависимости между величиной среднего расстояния, с одной стороны, и площадью, положением усадьбы и конфигурацией ЗВ (ЗП) — с другой, следующие:

при одной и той же площади ЗВ (ЗП) среднее расстояние перевозок возрастает по мере увеличения его периметра, то есть ухудшения конфигурации. Относительный рост величины среднего расстояния больше относительного роста периметра;

перемещение хозяйственного центра (усадьбы) из центраЗВ (ЗП) к его границам вызывает увеличение среднего расстояния перевозок до двукратной величины;

с увеличением площади ЗВ (ЗП) нри неизменных конфигурации и местоположении усадьбы среднее расстояние увеличивается прямо пропорц-но корню квадратному из числа увеличений площади.

27.Требования к размещению усадьбы хозяйства.

1.С целью снижения транспортных и других производственных расходов хозяйственный центр должен размещаться как можно ближе к центру земельного массива, что обслуживается, и иметь надежную дорожную связь с основными земельными угодьями, пунктами сдачи или продажи продукции, другими поселками.

2. Территория, выбранная для застройки, должна быть удобной, с достаточным уклоном для стока поверхностных вод, низким уровнем залегания грунтовых вод. Грунты на земельном участке должны быть пригодными для строительства домов и сооружений без укладки дорогого фундамента.

3. Участок для строительства нужно располагать на не заболоченной и незатопленной территории, без естественных источников эпидемиологических заболеваний, а также на территориях, которые не испытывают оползней. Запрещается строительство ферм на месте прежних скотомогильников, очистных сооружений, в радиусе ближе чем 1,5 - 3,0 км к промышленным предприятиям цветной металлургии.

4. Хозяйственный центр должен иметь обильное водоснабжение для питьевых, хозяйственно-производственных и противопожарных потребностей, а также быть обеспеченным электроэнергией, отоплением, канализацией за счет привязки к централизованным инженерным сетям или созданием локальных систем жизнеобеспечения (строительство артезианских скважин, шахтных колодцев, котельных, использования естественных источников энергии, биотоплива и др.).

5. Жилые и производственные дома и сооружения вновь созданных семейных ферм и фермерского хозяйства стоит концентрировать на одном минимальном по площади участке застройки с целью экономии производственных площадей. При этом участок под застройку нужно выделять на менее плодородных почвах, а под товарную продукцию земледелия и кормовые культуры - на лучших землях хозяйства. Участки, выделенные для жилищной зоны, относительно ферм стоит размещать с наветренной стороны, а по рельефу – выше по склону и по течению реки. Это предотвращает выбросы нежелательных запахов и стоков на жилую зону.

6. Жилые и производственные дома и сооружения должны быть защищены от преобладающих ветров рельефом местности, лесом или зелеными насаждениями. Санитарно-защитный разрыв между жилыми домами и животноводческими фермами должен составлять не менее 50 – 100 м. Открытые откормочные площадки на 200 и больше голов крупного рогатого скота через бактериальное, пылевое загрязнение и специфичные запахи отдаляют от жилищных зданий на расстояние не менее чем 500 м.

7. Размещая хозяйственные дворы, учитывают также архитектурно-планировочные, строительные, санитарно-гигиенические, зооветеринарные и другие требования.

8. Основной хозяйственный центр должен быть связан с транспортными магистралями и населенными пунктами магистральной дорогой с твердым покрытием шириной 6 - 8 м.

28.Требования к размещению границ землепользования (землевладения).

Границы землевладения и землепользования размещают с учетомследующих основных правил:

суходольные границы, особенно в открытой местности, на пашне размещают прямолинейно, без изломов, с углами поворотов 90°;

границы совмещают с естественными рубежами (живыми урочищами) — реками, ручьями, оврагами, лощинами, опушками леса и т.п., а также с искусственными преградами (каналами, дорогами и др.);

границы размещают согласованно с рельефом местности, исключая возможность возникновения и развития эрозии. Их проектируют по водоразделам, тальвегам, элементам гидротехнической сети, на склонах — по линии стока;

неоправданного дробления контуров угодий, создания мелкоконтурности не допускают;

в зонах орошения или осушения земель границы совмещают с постоянными оросительными, осушительными и другими каналами, создают условия для обособленного водопользования каждому хозяйству;

границы располагают так, чтобы создавались хорошие условия для последующей внутрихозяйственной организации территории (правильного размещения севооборотов, полей, рабочих участков, внутрихозяйственных дорог, лесополос и т. д.).

~Системы внутрихозяйственной организации территории нового хозяйства составляют для того, чтобы увязать образование нового землевладения и землепользования с требованиями последующего внутрихозяйственного землеустройства.

29.Составление схемы внутрихозяйственной организации территории хозяйства.

Внутрихозяйственная организация территории образуемого землепользования необходима для проверки правильности формирования земельного массива сельскохозяйственного предприятия и увязки территории нового землепользования с требованиями последующего внутрихозяйственного землеустройства. При этом в схеме решены принципиальные вопросы размещения основных дорог и организации использования сельскохозяйственных земель.

Усадьба крестьянского (фермерского) хозяйства может размещаться в границах существующих населенных пунктов или в виде отдельно стоящего хутора. Первый случай характерен для крестьянских хозяйств, созданных на основе личных подсобных хозяйств, при этом удаленность земельного массива от усадьбы не должна превышать 3 км.

При перенесении усадьбы крестьянского хозяйства на основной земельный массив, то есть создание «хуторского» хозяйства, на нем должны размещаться все необходимые в хозяйстве постройки, как жилые, так и производственные.

Размещение полей севооборота должно быть произведено с учетом рельефа местности, требований компактности, правильного соотношения сторон. Поля запроектированы по возможности равновеликими и правильной формы. Поля соединены полевыми дорогами шириной 4 м.

Перед формированием крестьянского (фермерского) хозяйства целесообразно определить экономическую эффективность, которая характеризуется денежной выручкой, прибылью и уровнем рентабельности. Они рассчитываются исходя из плана реализации продукции растениеводческой отрасли и закупочных цен.

30. Особенности межхозяйственного землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств.

Крестьянское (фермерское) хозяйство является самостоятельным типом товарного аграрного предприятия, владеющим основными средствами производства (включая землю), собственными (частично наемными) трудовыми ресурсами, а также финансами и другими средствами ведения хозяйства] Оно представлено отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющих производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности, пожизненном наследуемом владении или пользовании, в том числе в аренде.

Размер и размещение землевладения (землепользования), земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства должны отвечать интересам производства и позволять вести хозяйство на надлежащем технологическом уровне, обеспечивать достойный жизненный уровень крестьянской семье, на размер и размещение хозяйства влияют намечаемая специализация, продуктивность и особенности земельного участка, наличие и состояние жилья, производственных построек и сооружений, дорог, объектов социальной инфраструктуры, местоположение участка и др.

Проект образования землевладения (землепользования) крестьянского хозяйства включает такие же элементы, как и проект образования землевладения (землепользования) сельскохозяйственных предприятий: определение площади; размещение и формирование участка; размещение усадьбы; включение необходимых видов и площадей угодий в состав участка; размещение границ участка; составление схемы внутрихозяйственного землеустройства; природоохранные мероприятия.

Этапы землеустроительных работ следующие:

- подготовительные работы;

- составление проекта;

- оформление, согласование и утверждение проектной документации;

- изготовление и выдача проектных материалов;

- отвод земель в натуре (перенесение проекта на местность);

- изготовление и выдача документов на право собственности, владения или пользования землей.

Объектами проектирования при организации крестьянских хозяйств могут быть:

- единичное крестьянское (фермерское) хозяйство, организуемое на территории колхоза, совхоза, другого сельскохозяйственного предприятия или за счет фонда перераспределения земель; - группа крестьянских (фермерских) хозяйств, организуемых на территории одного или нескольких смежных колхозов, совхозов, других хозяйств;

- группа смежных крестьянских (фермерских) хозяйств, организуемых на территории фонда перераспределения земель;

- группа крестьянских (фермерских) хозяйств, организуемых на территории одного или нескольких смежных колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, и примыкающих к ним массивах фонда перераспределения земель.

31. Минимальные размеры крестьянских хозяйств, при которых они могут быть рентабельными (молочного направления, по производству поросят, овощеводческая) при типовой модели крестьянских фермерских хозяйств из 2 человек в зоне рискованного земледелия.

1. Площади землевладений и землепользовании определяют на основании типовых (или рассчитанных) моделей крестьянских хозяйств с учетом зоны расположения, продуктивности угодий, наличия работников, специализации. Учитывают также площадь бесплатных земельных паев.

Типовые модели уточняют применительно к качеству земель, числу работников и другим условиям хозяйства.

2. Размещение землевладений и землепользовании производят одновременно с определением места жительства фермеров.

Если проектируют землевладения и землепользования по группе крестьянских хозяйств, в первую очередь размещают хозяйства овощеводческого направления Их проектируют вблизи места жительства и дорог. Затем размешают молочные хозяйства, особенно если они с орошаемыми землями. Пастбища должны быть на расстоянии не более 2 км от молочных хозяйств. Хозяйства по откорму молодняка крупного рогатого скота можно размещать на более удаленных землях, но не более 4 км от пастбищ. Хозяйства по выращиванию поросят можно размещать на любых участках, но не далее 4 км от места жительства фермера. Растениеводческие хозяйства должны размещаться на расстоянии не более 6 км от места жительства фермера.

Одновременно необходимо учитывать расположение объектов, с которыми крестьянское хозяйство будет иметь постоянные транспортные связи, — в границах крупного сельскохозяйственного предприятия, на территории которого оно будет расположено, или за его пределами, на территории района и т. д.

Молочные и овощные хозяйства нецелесообразно размещать на расстоянии 50 км и от молокозавода, сыроварни и т. д. Хозяйства других специализаций можно размещать на большем удалении от рынков сбыта, но не более 100 км, или 2 ч езды на грузовом автомобиле.

32,33. Особенности и структура угодий в условиях лесостепной зоны, проектные землеустроительные мероприятия.

В лесостепной зоне пашня обычно имеет высокий удельный вес, но при этом расчленена оврагами и балками; территория имеет сложный рельеф с большим разнообразием и крутизной склонов, что усиливает опасность водной эрозии. В этих условиях намечают:

· залужение сильноэродированной пашни;

· ремонт существующих и закладку новых защитных лесных на-саждений (сплошное облесение деградированных участков зе-мель, проектирование полезащитных, водорегулирующих, приовражных и прибалочных лесополос);

· строительство малых оросительных систем, как правило, на Цветном стоке (из противоэрозионных прудов);

· террасирование склонов, строительство валов с широким ос-нованием, водозадерживающих валов и других гидротехнических сооружений;

· систему организационно-хозяйственных, агротехнических и других противоэрозионных мероприятий, нормированный выпас скота.

Основная задача организации угодий в таких условиях — не допустить сокращения площади пашни. Для этого площади, пригодные для посевов полевых и кормовых культур, переводят в пашню по, а кормовые угодья сокращают до минимума, размещая по непригодным для распашки участкам и балкам.

В степной полосе земли, которые можно осваивать в пашню, практически полностью исчерпаны (пахотные угодья занимают здесь большую часть территории хозяйств). Поэтому при Установлении состава и площадей угодий ориентируются в первую очередь на предотвращение ветровой эрозии и повышение плодородия почв, главным образом за счет мелиорации засоленных земель. В этой зоне обычно намечают следующие мероприятия: создание системы полезащитных лесных насаждений, мелиорацию засоленных земель, орошение земель, планировку поверхности полей, строительство полевых дорог и других объектов инженерного обустройства территории.

В сухостепной полосе, а также в полупустынных и пустынных районах площади сельскохозяйственных угодий определяют, исходя из возможностей орошения земель и их пригодности для посева сельскохозяйственных культур, под многолетние насаждения и кормовые угодья.

В малоосвоенных районах Крайнего Севера, Дальнего Востока, Восточной и частично Западной Сибири, где создаются крупные территориально-производственные комплексы, развиваются добывающая промышленность и энергетика; Площади пашни и других сельскохозяйственных угодий устанавливают, исходя из потребностей населения в основных продуктах Питания, с учетом наличия пригодных к освоению земель, финансовых, материальных и других возможностей.

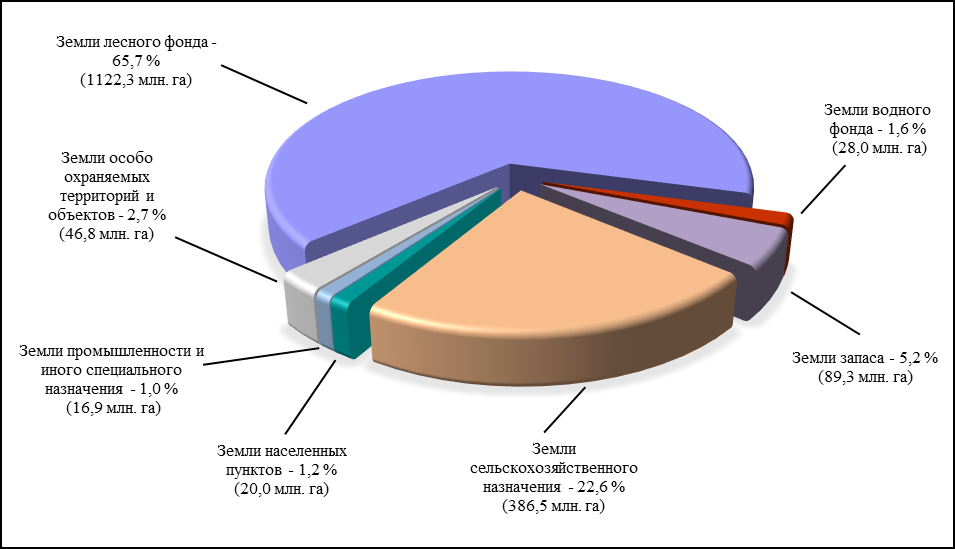

34. Соотношение категорий земель на территории России и Ставропольского края.

На 1 января 2013 года все земли Российской Федерации (всего 1 709 824 600 га) распределились по категориям следующим образом[7]:

· Земли сельскохозяйственного назначения (386 135 800 га)

· Земли населённых пунктов (19 886 900 га)

· Земли спец. назначения (16 898 900 га)

· Земли ООПТ (46 065 800 га)

· Земли лесного фонда (1 121 928 100 га)

· Земли водного фонда (28 044 500 га)

· Земли запаса (90 864 600 га)

На территории Ставропольского края

Га

| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 6109,8 |

| 2. | Земли населенных пунктов | 244 |

| 3. | Земли промышленности и иного назначения | 54,2 |

| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,3 |

| 5. | Земли лесного фонда | 114,1 |

| 6. | Земли водного фонда | 55,6 |

| 7. | Земли запаса | 38 |

| Итого земель в административных границах | 6616 |

35. Классификация земельного фонда России по угодьям.

Земельные угодья - основной элемент государственного учета земель, их классифицируют согласно действующим законодательству, государственным и ведомственным стандартам.

1)сельскохозяйственные угодья - земли, предназначенные только для выращивания продукции для сельского хозяйства.

2) несельскохозяйственные угодья- земли, на которых расположены различные сельскохозяйственные объекты, предназначенные для ведения товарного сельхозпроизводства и других целей, связанных с сельскохозяйственным производством включая болота, лесные земли и земли под древесно-кустарниковой растительностью, земли застройки, земли под дорогами, нарушенные земли, прочие земли (овраги, пески и т. п.) - ст. 78 Земельного Кодекса РФ.

Во всём мире сельскохозяйственные угодья представлены следующими видами:

· пашни (включая посевы, пары и огороды) - земли, систематически обрабатываемые и используемые для посевов сельскохозяйственных культур;

· пары - пашни, которые обработаны, но не засеяны с целью повышения плодородия почвы;

· залежи - это неиспользуемые или законсервированные земли;

· сенокосы - земли, засеянные культурами, идущими на корм скоту;

· пастбища - земли, используемые для выпаса сельскохозяйственных животных;

· многолетние насаждения - сады, виноградники, кустарники, чайные, кофейные плантации.

Из всех видов сельскохозяйственных угодий самым пригодным и эффективным и, соответственно, самым дорогим является пашня.

36. Распределение земельного фонда по угодьям в зависимости от субъекта РФ

Земельные угодья - основной элемент государственного учета земель, их классифицируют согласно действующим законодательству, государственным и ведомственным стандартам.

Угодья подразделяют на сельскохозяйственные (пашня, многолетние насаждения, залежь, сенокосы и пастбища) и несельскохозяйственные (леса, кустарники, болота, застроенные территории и пр.). На 1 января 2010 г. площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила 220,5 млн га, или 12,9 % всего земельного фонда страны. На долю несельскохозяйственных угодий приходилось 1489,3 млн га, или 87,1 %. Сельскохозяйственные угодья - это земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Пашня - сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур. Залежь — земельный участок, который ранее использовали под пашню и более 1 года не используют для посева сельскохозяйственных культур (кроме многолетних трав). Сенокос — сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под сенокошение. Пастбище — сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для выпаса животных. Многолетние насаждения — сельскохозяйственное угодье, используемое под искусственно созданные древесные, кустарниковые или травянистые многолетние насаждения для получения урожая плодово-ягодной, технической и лекарственной продукции. В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составила 121,6 млн га, залежи — 5 млн, многолетних насаждений — 1,8 млн, сенокосов — 24 млн, пастбищ — 68,1 млн га.

На протяжении более 10 лет в целом по Российской Федерации площади сельскохозяйственных угодий ежегодно сокращаются. Так, за период с 1990 по 2009 г. уменьшение площади сельскохозяйственных угодий составило 1917,6 тыс. га. Сокращение площади земель, используемых под пашню, за 19 лет составило более 10,6 млн га. Результаты статистических наблюдений за 2009 г. подтверждают возникшую тенденцию ежегодного уменьшения площади земель, занятых сельскохозяйственными угодьями.

В стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия в целом по Российской Федерации находилось 499,8 тыс. га.

Главная причина потери пахотных угодий — отсутствие финансовых и технических возможностей и сельских товаропроизводителей для поддержания их в надлежащем состоянии.

Сокращение площади сельскохозяйственных угодий подтверждают результаты инвентаризации земель, съемок и корректировок, по материалам которых из состава земель, используемых производителями сельскохозяйственной продукции, в 2009 г. было выведено около 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Площадь земель под водой и болотами составила на 1 января 2010 г. 225 млн га, или 13,2 % всего земельного фонда Российской Федерации, в том числе под водой (реками, ручьями, озерами, водохранилищами, прудами, искусственными водоемами, осушительными и оросительными каналами др.) находилось 72,2 млн га, под болотами -152,8 млн га.

37. Классификация земельного фонда по категориям земель, их долевое соотношение. Исторические особенности изменения распределения земельного фонда по категориям земель в России.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Семь категорий земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли поселений

Земли промышленности и иного специального назначения

Земли особо охраняемых территорий

Земли лесного фонда

Земли водного фонда

Земли запаса

Главные результаты Зем.реформы 1990-2000гг:

1) Ликвидация монополии гос.собственности

2) Созданы условия для равноправного развития различных форм собственности

3) Поведено перераспределение земель в пользу граждан, выданы документы собственникам

4) Введено платное землепользование

5) Основная часть с/х земель передана в частную собственность

6) Сохранены гос.собственности землелесного пользования

7) Выполнен большой объем работ по инвентаризации земель

8) Подготовлен ряд законов и правовых актов по зем.вопросам

38. Сельскохозяйственные угодья России, структура, временна динамика площадей. Доля сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для государственных и общественных нужд

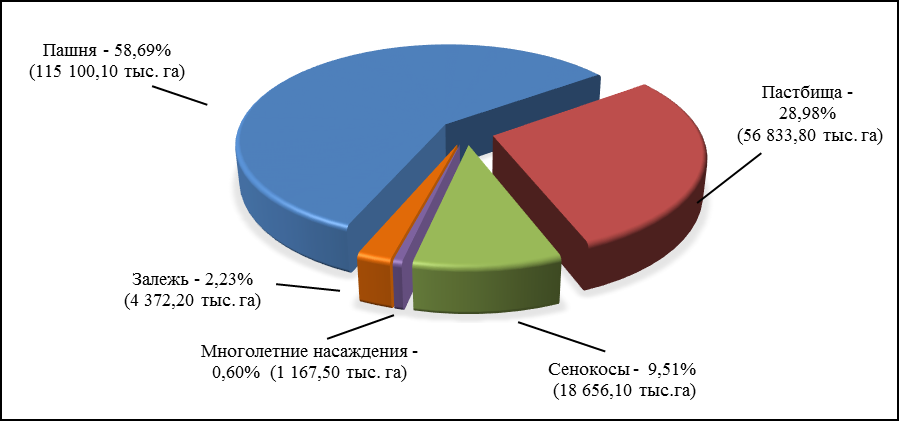

В состав сельскохозяйственных угодий входят: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками, техническими и другими многолетними культурами). Общая площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения - 196,2 млн. га, что составляет 50,76%.

Структура земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения по федеральным округам Российской Федерации на 1 января 2014 г. (тыс. га)

| Наименование Федерального округа | Общая площадь сельскохозяйственных угодий | В том числе: | ||||

| пашня | пастбища | сенокосы | многолетние насаждения | залежь | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Центральный | 29 417,40 | 22 012,30 | 4 650,00 | 2 002,00 | 351,40 | 401,70 |

| Северо-Западный | 5 518,10 | 2 987,50 | 993,30 | 1 260,80 | 84,70 | 191,80 |

| Южный | 29 729,70 | 16 618,50 | 12 168,00 | 752,10 | 168,70 | 22,40 |

| Северо-Кавказский | 11 353,50 | 5 379,80 | 5 329,20 | 521,40 | 100,10 | 23,00 |

| Приволжский | 51 277,10 | 34 724,50 | 12 499,30 | 3 070,10 | 213,00 | 770,20 |

| Уральский | 13 880,70 | 7 868,00 | 2 863,90 | 2 218,50 | 53,30 | 877,00 |

| Сибирский | 49 548,10 | 22 944,10 | 17 196,80 | 7 557,90 | 143,40 | 1 705,90 |

| Дальневосточный | 5 405,10 | 2 565,40 | 1 133,30 | 1 273,30 | 52,90 | 380,20 |

| Итого, тыс. га | 196 129,70 | 115 100,10 | 56 833,80 | 18 656,10 | 1 167,50 | 4 372,20 |

| Итого, % | 100,00% | 58,68% | 28,98% | 9,51% | 0,60% | 2,23% |

В динамике площадей сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения за период с 2010 по 2014 год наблюдаются лишь незначительные колебания. По сравнению с 2012 годом общая площадь и структура сельскохозяйственных угодий не изменились. Вместе с этим, как показывает анализ динамики площади земель сельскохозяйственного назначения за последние 5 лет, в период с 2010 по 2014 год произошло сокращение общей площади земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации на 13,5 млн. га.

В течение 2013 года в составе земель сельскохозяйственного назначения продолжал формироваться фонд перераспределения земель, включающий земельные участки, не предоставленные заинтересованным лицам для сельскохозяйственного производства, но предназначенные для нужд сельского хозяйства, для создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.

Основанием включения земельных участков в фонд перераспределения являлись соответствующие решения исполнительных органов власти в случае добровольного отказа от земельных участков, а также в случае смерти правообладателя при отсутствии наследников Значительные площади земель включены в фонд перераспределения в результате ликвидации сельскохозяйственных организаций.

По данным Росреестра, за 2013 год общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, включенных в состав земель фонда перераспределения, увеличилась на 105,2 тыс. га и к 1 января 2014 г. составила 45,8 млн. га. При этом площадь сельскохозяйственных угодий в составе фонда перераспределения уменьшилась на 171,4 тыс. га и составила 11,6 млн. га.

39.Несельскохозяйственные угодья. Состав, долевое соотношение. Нарушенные земли, распределение нарушенных земель по категориям земель.

Не с/х угодья: лесные площади, лес, не входящий в лесной фонд, земли под дорогами, под застройкой, под водой, под болотами, земли другие.

| Угодья | млн ГА | % |

| с/х угодья | 196 | 45 |

| Лесные площади | 37 | 9 |

| Лес, не входящий в лесной фонд | 19 | 5 |

| Земли под дорогами | 2,3 | 0,6 |

| Под застройкой | 1,1 | 0,3 |

| Под водой | 13 | 3,3 |

| Под болотами | 25 | 6,5 |

| Земли другие | - | 26 |

Нарушенными признаются земли, утратившие свою хозяйственную ценность. Они

либо являются источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с

нарушением почвенного покрова, гидрологического режима, либо вследствие образования техногенного рельефа в результате производственной деятельности человека. Распределение нарушенных земель по категориям земель представлено на рисунке:

40.Распределение земельного фонда по субъектам прав и формам собственности.

Земельный фонд - совокупность всех земель определенной страны.

По субъектам земельных отношений: граждане, юр. лица, РФ, субъекты РФ, муницип. образования;

по формам прав на землю: собственность, оперативное пользование, сервитут, постоянное бессрочное пользование, аренда, безвозмездное срочное пользование, пожизненное наследуемое владение.

В законодательстве по субъектному составу различаются следующие формы земельной собственности:

1) частная собственность — осуществляется и реализуется властью отдельных граждан и групп в их интересах;

2) государственная собственность — реализуется властью государства в интересах всего общества в целом;

3) муниципальная собственность — реализуется властью органов местного самоуправления в интересах населения того или иного муниципального образования;

4) иные формы собственности — смешанные. В республиках бывшего СССР существовало исключительное право государственной собственности на землю. Земля находилась только в собственности государства и предоставлялась лишь на праве пользования.

В ходе земельной реформы была устранена монополия государственной собственности на землю, введена частная, муниципальная и иные формы собственности. Наряду с федеральной собственностью существует собственность на землю 89 субъектов Российской Федерации: 21 республики в составе РФ, 6 краев и 49 областей, двух городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга, которым придан статус субъекта РФ, одной автономной области и 10 автономных округов. Устанавливая многообразие форм земельной собственности, Российская Федерация гарантирует их равенство перед законом и развитие всех форм хозяйствования на земле.

Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 239; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!