Дальнейшее развитие сравнительной анатомии.

Заметных успехов достигла сравнительная анатомия и палеонтология в середине XIX в., в период, непосредственно предшествовавший появлению теории Ч. Дарвина. Во Франции А. Мильн‑Эдвардс, в Германии Г. Бронн и В. Карус, в Англии Р. Оуэн, в Америке Л. Агассис обогатили науку новым обширным фактическим материалом и важными теоретическими обобщениями.

Анри Мильн‑Эдвардс рассматривал анатомию и физиологию как разделы единой науки. По этому принципу было составлено его известное обширное руководство по сравнительной физиологии и анатомии, опубликованное в 1857 г. В нем и в некоторых других своих сочинениях Мильн‑Эдвардс подверг критике идею единства плана строения всех животных, закон параллелизма Э. Серра и обосновывал теорию типов. Существование четырех типов, установленных Кювье и Бэром, Мильн‑Эдвардс объяснял тенденцией природы к экономии, а многообразие форм в пределах каждого типа – ее стремлением к разнообразию. Многообразие достигается несколькими путями. Среди них Мильн‑Эдвардс особо выделил принцип разделения физиологического труда между различными частями организма, установленный им на основании исследования строения и развития беспозвоночных.

Телеологические воззрения на природу, господствовавшие в первой половине XIX в., сказались на трудах немецкого зоолога и палеонтолога Генриха Георга Бронна. Брони был также приверженцем теории типов, но в отличие от Кювье он различал в животном царстве пять типов, выделив новый тип простейших. Убежденный противник трансформизма, он полагал, что идея эволюционного превращения форм не подтверждается экспериментом. Согласно его представлениям, виды возникали под закономерным воздействием некоей неизвестной имманентно действующей «производящей силы». Эта автогенетическая концепция видообразования сочеталась у него с более реалистическим объяснением многообразия органических форм, которые он связывал с существованием нескольких основных планов строения и действием «общих законов развития». Под последними Брони имел в виду различия в уровне организации животных в пределах типа и в степени приспособленности органов к условиям существования.

|

|

|

Различия же в степени совершенства организмов зависят, по Бронну, от разделения труда между органами; степени дифференцирования, редукции числа гомологических органов (конечностей, зубов и т. п.), концентрации и централизации гомонимных органов (нервной системы, гонад и т. п.), погружения органов в глубь Организма и т. д. Высота организации, как и вообще морфологический тип, ставился им также в зависимость от среды обитания. Общие принципы строения организмов Брони попытался выразить геометрически, исходя из натурфилософских представлений об идеальной форме растений и животных. Первые уподоблялись им яйцу (ооид), вторые – клину (гемисфеноид).

|

|

|

Бронн проводил аналогию между законами, которым, по его мнению, подчиняется животный мир (закон основного плана строения, закон прогрессивного развития органов и закон приспособления организма к условиям существования), и законами индивидуального развития. Не отрицая известного параллелизма между индивидуальным развитием и систематическим рядом форм, он возражал против учения о лестнице существ и представления о параллелизме. В сходстве зародышей животных, относящихся к одному подцарству, он усматривал аргумент в пользу теории типов.

Изложенные выше идеи получили наиболее полное отражение в двух сочинениях Бронна – «Исследования законов развития органического мира во время образования поверхности Земли» и «Морфологические изыскания о законах образования природных тел вообще и особенно органических». Обе работы увидели свет в 1858 г., накануне появления «Происхождения видов» Ч. Дарвина, Брони с интересом встретил этот труд, перевел его на немецкий язык и уже в 1860 г. издал в Германии, но эволюционного учения Дарвина он так и не принял.

|

|

|

Заметное влияние на развитие сравнительной анатомии в XIX в. оказал английский палеонтолог Ричард Оуэн. Ему принадлежат капитальные труды по сравнительной анатомии и физиологии беспозвоночных и позвоночных. Среди них пользуются известностью монография о наутилусе (1832), работы о трихине, лимулусе, головоногих моллюсках, лекции по сравнительной анатомии и физиологии беспозвоночных (1843), а также исследование зубов позвоночных (1840–1845). Оуэн ввел в науку ряд понятий, вошедших в основы сравнительной анатомии, в том числе учение о гомологии.

На теоретические воззрения Оуэна оказали влияние взгляды Кювье и отчасти Э. Жоффруа Сент‑Илера. Принимая учение Кювье о четырех типах, Оуэн считал возможным дополнить его идеей единства типов Жоффруа Сент‑Илера. По мнению Оуэна, на ранних стадиях онтогенетического развития все типы одинаковы. У Жоффруа Сент‑Илера Оуэн заимствовал принцип коннексий (или связи), у Вик д’Азира – принцип сериального повторения частей в организме. Оба эти принципа были использованы им при создании учения о гомологии и теории архетипа. Они были изложены в сочинениях об архетипе (1848) и о природе конечностей (1849).

|

|

|

Согласно учению Оуэна о гомологии, существуют два типа сходства между органами – аналогия и гомология. Аналогичными органами Оуэн называл органы разных животных, выполняющих сходные функции, а гомологичными – однотипные органы у разных животных, независимо от различий в их форме и функции. Оуэн различал три вида гомологий: специальную (определение которой дано выше), общую , или отношение между частью (рядом частей) и основным типом данной группы животных, и сериальную, или сходство повторяющихся частей в пределах одного организма.

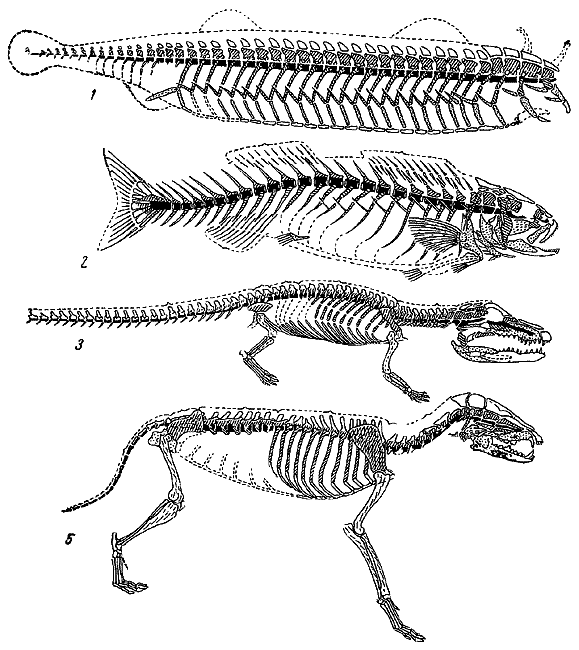

Учение о гомологии Оуэн связал с теорией архетипа. К последней он пришел, развивая теорию позвонка Окена. Архетип, по Оуэну, – это серия гомологичных морфологических элементов, «позвонков» (или сегментов эндоскелета). Он должен объединять элементы, общие для скелета позвоночных (рыб, рептилий, птиц, млекопитающих и человека). Сведение реального эндоскелета к архетипу и есть, по мысли Оуэна, способ научного познания первого.

Архетип и скелет рыбы, рептилии и млекопитающего, по Оуэну (1855).

Архетип трактовался Оуэном в духе учения Платона и в полном соответствии с его откровенно теологическими воззрениями на природу. Именно с позиций теологии подверг он критике телеологические воззрения в биологии, разделявшиеся Кювье. Реально существующие формы животных являлись, по Оуэну, лишь предусмотренными творцом вариациями идеального архетипа. Последний наделялся им также особой формообразующей силой.

Теория архетипа Оуэна была глубоко метафизична. Однако в истории биологии она сыграла известную положительную роль, так как приближала к более полному морфологическому познанию организации позвоночных.

Ч. Дарвин переосмыслил учение Оуэна о гомологии и его концепцию архетипа с позиций материалистической теории эволюции. В «Происхождении видов» он писал: «Если мы предположим, что у очень древнего прародителя – архетипа, как его можно назвать, – всех млекопитающих, птиц и рептилий конечности были построены по ныне существующему общему плану, для какой бы цели они ни служили, мы сразу поймем все значение гомологичного строения конечностей позвоночных во всех классах»[94].

Теория типов Кювье получила поддержку выдающегося швейцарского зоолога, сравнительного анатома и палеонтолога Луи Агассиса, работавшего в Америке. Основные исследования Агассиса посвящены рыбам и морским ежам. Известностью пользовалась его классификация рыб, построенная с учетом особенностей строения чешуй, и классические исследования по ископаемым рыбам, опубликованные в 1833–1843 гг. Для Агассиса характерно убеждение, что животный мир может быть разбит на четыре группы в соответствии с четырьмя планами, обнаруживающимися в строении животных. Данные сравнительной анатомии, эмбриологии и палеонтологии привели его к идее соответствия трех рядов явлений – эмбрионального развития, таксономической градации и палеонтологического ряда форм. Параллелизм индивидуального развития и зоологической лестницы проявляется, по Агассису, во внешней форме и в последовательности структурных изменений. Явлению тройного параллелизма Агассис придавал важное значение, полагая даже, что его отдельные данные следует использовать при построении зоологической классификации. Однако объяснение, которое давал Агассис этому явлению, не выходило за рамки теологического воззрения на природу. В параллелизме он усматривал проявление единого плана творения, порожденного «творческим духом». Агассис оставался верен учению о неизменяемости видов до конца своей жизни. Он не принял эволюционной теории Дарвина и остался одним из самых непримиримых ее противников.

Последовательная теологическая позиция, которую занимали в биологии Р. Оуэн и Л. Агассис, приводила к явной нелепости. «С богом никто не обращается хуже, чем верующие в него естествоиспытатели…», – писал Ф. Энгельс. – «В биологии его последний великий Дон‑Кихот, Агассис, приписывает ему даже положительную бессмыслицу: бог должен творить не только животных, существующих в действительности, но и абстрактных животных, рыбу как таковую!»[95]. Таким образом, самые крупные авторитеты в области сравнительной анатомии накануне появления научной теории развития органического мира стояли достаточно далеко от эволюционизма. Ближе других к этому учению подошел Виктор Карус.

В «Системе морфологии животных» Каруса (1853) ясно заметно стремление преодолеть натурфилософский подход к изучению природы. В этой работе, содержащей теоретическое обобщение данных морфологии, он стремился следовать научным фактам. Назначение морфологии Карус видел в том, чтобы раскрыть закономерность организации животных форм, или другими словами, определить морфологический тип данной систематической группы путем обнаружения гомологий. Согласно Карусу, в природе встречаются лишь реальные формы, а гипотетических первичных форм (архетипов) в ней не существует. Морфологическое сходство форм служило ему основанием для сближения типов. В известных пределах он даже допускал единство типов и считал оправданной мысль о переходных формах. Несмотря на оговорки о «гармонии творения» Карус приближался к эволюционным представлениям. Впоследствии он принял дарвиновскую эволюционную теорию и стал ее активным пропагандистом.

Глава 13

Возникновение палеонтологии

Палеонтология как самостоятельная наука возникла на рубеже XVIII и XIX вв. Ее основателем был Ж. Кювье.

Свои исследования по ископаемым животным он сознательно начал с крупных млекопитающих потому, что современные их виды были относительно хорошо известны и, как полагал Кювье, имелось больше средств убедиться, принадлежат ли ископаемые кости одному из живущих или к исчезнувшему виду.

Первым в серии вымерших видов, открытых Кювье, был мамонт. Изучение мамонта началось задолго до Кювье. По инициативе известного государственного деятеля В.Н. Татищева в 1720 г. Петр I издал указ о поисках в Сибири полного скелета или хотя бы черепа мамонта. В результате в Петербург поступило несколько черепов и много других костей древнего животного. После сопоставления с костями слона петербургские академики в 1728 г. пришли к выводу, что мамонт – слон. Один из черепов в 1724 г. в Иркутске видел и зарисовал Д. Мессершмидт, отметив некоторые его особенности. Этот рисунок был опубликован в 1733 г. в Англии и очень пригодился Кювье.

О мамонте как особом, вымершем виде, отличающемся от живущих ныне слонов, особенно в строении коренных зубов, Кювье сообщил в специальном докладе в январе 1796 г. в Парижском институте (Французская Академия наук). С этим открытием палеонтология обрела свой предмет. С него началось документальное изучение истории органического мира. Оно было первым сильным ударом по теории вечности видов.

По подсчетам Кювье, им было определено и описано более 150 видов. Из них более 90 принадлежат к новым видам, а 60 к новым родам. Четверть видов относится к яйцекладущим, а все остальные к млекопитающим, большей частью копытным нежвачный. Из слоев вторичной (мезозойской) эры, бывшей временем господства пресмыкающихся, он описал гигантского хищного ящера – мегалозавра, плавающих ящеров – ихтиозавра, плезиозавра и мезозавра, летающего ящера – птеродактиля. В третичных слоях Кювье открыл и описал группу новых родов, которые, по его словам, приближаются к тапирам, носорогам и верблюдам. Среди них наиболее известны палеотерий и антракотерий. Из слоев более позднего времени им описаны: новый вид морских млекопитающих, близких к кашалоту – цифиус, новый род хоботных – мастодонт, ряд видов носорогов, оленей, медведей, новый род неполнозубых – мегатерий, гигантский наземный ленивец‑мегалоникс.

При описании ископаемых животных Кювье применял те законы, которые он установил в сравнительной анатомии. Исходя из закона соподчинения (корреляции) органов и соотношения функций, он по разрозненным частям скелета воссоздавал облик вымерших форм, выяснял положение их в системе животного мира, определял образ жизни.

Сам Кювье не выделял изучение ископаемых в особую науку. Он описывал их вместе с современными животными. Термин «палеонтология» появился впервые в начале 20‑х годов XIX в. Но именно Кювье был подливным основателем палеонтологии, ибо именно он показал первостепенное значение следов былой жизни для исторической геологии, без которых она была невозможна, и применил к исследованию ископаемых самые совершенные для своего времени методы биологического исследования.

Труды Кювье служили образцом для исследователей ископаемых позвоночных животных. Большое значение имело пятитомное «Исследование об ископаемых рыбах» (1833–1843) Л. Агассиса. Основателем палеонтологии беспозвоночных справедливо считается Ламарк. В его семитомном труде «Естественная история беспозвоночных животных» (1815–1822) была дана сводка и по ископаемым, которые рассмотрены в общей системе с современными. Задачу описания ископаемых и в первую очередь моллюсков осуществили в Англии отец и сын Соверби, в Италии – Брокки, в Германии – Гольдфус и Мюнстер. Во Франции над полной сводкой по ископаемым беспозвоночным под названием «Палеонтология Франции» многие годы трудился д’Орбиньи. Большую работу по описанию и сравнению ископаемых растений с современными проделали К. Штернберг в Чехии и А. Броньяр во Франции. Ими была установлена последовательность в появлении основных групп растительного мира, заложены основы классификации ископаемых растений. Броньяр вместе с Кювье составили «Геологическое описание окрестностей Парижа» (1811), в котором осуществлено разделение третичных слоев палеонтологическим методом.

Для развития палеозоологии и палеоботаники в России в первой половине XIX в. много сделали Г.И. Фишер, X.И. Пандер, С.С. Куторга, Э.И. Эйхвальд, Я.Г. Зембницкий, К.Е. Мерклин, и, особенно К.Ф. Рулье.

Кювье был противником идеи эволюции. Смену фаун, запечатленную геологической летописью, он объяснял катастрофами.

Прошлое, по его мнению, принципиально отличается от настоящего: «нить событий прервалась, ход природы изменился». В прошлом действовали и совершали перевороты иные, более мощные, чем сейчас, силы. Перевороты происходили внезапно и состояли в катастрофических наводнениях и осушениях, обусловленных движениями материков и морского дна с разрывами и опрокидыванием слоев. «Бесчисленные живые существа становились жертвой катастроф» [96]. При последней катастрофе, оставившей валунные наносы, крупные четвероногие погибли, окутанные льдом. Их замороженные трупы находят и сейчас в Сибири. Кювье игнорировал тот факт, что труп мамонта, открытый в 1799 г. и подробно исследованный в 1806 г. экспедицией Петербургской Академии наук во главе с Адамсом, имел длинную шерсть и другие признаки обитания в холодном климате.

После очередной катастрофы наступало временное затишье, и материки, освободившиеся от морского покрова, заселялись новой фауной, приходившей «из других мест». Кювье считал, что «мы находимся теперь, по крайней мере, среди четвертого последовательного ряда поколений наземных животных» [97]. Между старой и новой фаунами нет никакой преемственной связи. Виды в прошлом были так же постоянны, как и ныне. Никаких переходных форм между старыми и новыми формами не обнаруживается, да и катастрофа, губившая старые виды, «не оставила им времени для изменения».

Теория катастроф Кювье не была оригинальной. Он заимствовал из восточных космогоний и некоторых философских систем идею о чередовании эпох разрушения и создания. Ею пользовались и некоторые предшественники Кювье, например Ш. Бонне. Теория Кювье во многом соответствовала и геологической концепции нептунистов, изображавших прошлые геологические процессы принципиально иными, чем нынешние. Всю историю Земли Кювье укладывал, согласно со Священным Писанием, в 7000 лет; последней катастрофой считал библейский потоп. Если Кювье воздерживался говорить о повторных актах творения, допуская, что морские животные могли пережить катастрофу, то его ученики и последователи вынуждены были признать многократность творческих актов. Так, д’Орбиньи в своем «Элементарном курсе палеонтологии и стратиграфической геологии» (1849–1852) писал: «Двадцать семь раз отдельные акты творения последовательно заселяли всю Землю новыми растениями и животными вслед за каждым геологическим переворотом, который уничтожал все живое в природе» [98].

Такого взгляда сознательно или бессознательно придерживались многие палеонтологи – стратиграфы, работавшие в первой половине XIX в. над палеонтологическим обоснованием разделения слоев. Все их стремления были направлены на то, чтобы выделяемые ими стратиграфические подразделения обладали своими специфическими видами, которых нет в подстилающих и покрывающих слоях. В середине века было известно уже свыше 18 000 видов ископаемых беспозвоночных животных. Их д’Орбиньи разделял между 27 геологическими ярусами. Вот почему ему потребовалось 27 творческих актов. Теория катастроф в известной мере способствовала выработке четких стратиграфических подразделений летописи Земли.

К началу 40‑х годов труды многих геологов и палеонтологов по классификации слоев на основе палеонтологического метода завершились разработкой геологической хронологии. Сделано это было столь основательно, что выработанные тогда крупные подразделения слоев и времени без существенных изменений сохранились в хронологии современной геологии.

Планетарное значение геологической хронологии, стратиграфическим эталоном которой были геологические напластования Европы, подтвердилось последующими исследованиями на других материках.

Хронологическая классификация слоев, составляющих геологическую летопись, практически осуществлялась по остаткам беспозвоночных животных, служивших руководящими окаменелостями. Это дало возможность выяснить и хронологическую последовательность остатков позвоночных животных и растений. Таким образом, геологическая хронология есть хронология истории Земли и жизни. Создание ее – крупнейшее достижение естествознания первой половины XIX в.

О том, какие сдвиги в сознании производили палеонтологические открытия, хорошо сказал современник Кювье, выдающийся астроном и математик Лаплас. «Бесчисленные виды исчезнувших животных… разве не указывают на стремление к изменению в вещах, по‑видимому, самых неизменных?»[99].

Как ни велико объективное значение палеонтологических фактов для формирования исторического взгляда на природу, в первой половине XIX в. они не получили эволюционного истолкования. Ламарк, выступивший со своей эволюционной теорией в начале века, почти не пользовался данными палеонтологии, они были тогда еще скудными. Жоффруа Сент‑Илер в результате исследования ископаемых крокодилов пришел к заключению о происхождении современных рептилий от ископаемых форм. Но его вывод относился лишь к одной группе животного мира.

Кювье отметил в своих палеонтологических работах прогрессивное усложнение организации в ряду животных. Новые палеонтологические факты окончательно подтвердили, что восходящий порядок от низших к высшим оказывается не только морфологическим, но и хронологическим рядом.

Чарлз Лайель. 1797–1875.

Казалось бы, что запечатленное в геологической летописи Земли прогрессивное усложнение организмов должно было бы послужить для торжества эволюционной идеи. Однако этого не случилось. Большинство натуралистов во главе с Кювье видело в прогрессивном усложнении лишь смену видов, не имевших преемственной, родственной связи между собой. Одни, например Л. Агассис, видели здесь проявление творческой мысли творца, совершенствовавшего виды при их создании. Другие, например немецкий зоолог и палеонтолог Г. Бронн, связывали закон совершенствования с действием особой непознаваемой силы. И в том, и в другом случае говорилось о «прогрессивном развитии», хотя никакого развития в современном понимании этого слова не допускалось. Под «прогрессивным развитием» понимали многократные акты творения, следовавшие за очередными катастрофами.

В работах некоторых зоологов этого периода, занимавшихся исследованиями в области палеонтологии, содержались отдельные высказывания об эволюции органического мира. Однако их значение нельзя переоценивать. Поскольку они не были подкреплены солидным геологическим обоснованием, они не были достаточно убедительны, и большинство палеонтологов и геологов отвергало идею эволюции. Слишком велико было влияние авторитета Кювье и его теории катастроф.

Для научного истолкования фактов, добытых палеонтологией, в духе эволюционной теории геологи и палеонтологи должны были освободиться от груза теории катастроф. Но идеи Бюффона, Геттона, Ламарка и других ученых об эволюционном изменении поверхности Земли и длительности ее существования требовали подтверждения фактами. Эту задачу разрешил английский геолог Ч. Лайель. Его книга «Основы геологии», опубликованная в 1830–1833 гг., имела, по его словам, целью показать, что, начиная с самых отдаленных времен, никогда не действовали никакие другие причины, кроме тех, которые действуют и теперь, и никогда они не действовали с иной силой, чем та, которую они проявляют в наши дни. На основании огромного фактического материала Лайель доказал, что для объяснения крупных геологических изменений в прошлом нет никакой нужды прибегать к гипотезе катастроф. Медленно, повседневно работающие геологические силы нашего времени способны произвести огромные изменения, если они будут действовать в течение длительного геологического времени.

Прошлое и настоящее, по Лайелю, являются как бы однозначными системами. Следовательно, геологическое прошлое нужно изучать, исходя из настоящего. Для этого он разработал метод исследования, известный под названием актуалистического. Согласно данному методу, современные геологические процессы, лежащие ныне в основе образования осадков и горных пород, дают ключ к восстановлению условий прошлого, запечатленного в геологических слоях. Актуалистический метод постепенно вошел в геологию и доныне в преобразованном виде остается ее главнейшим методом, хотя в своей первоначальной форме он имел существенный недостаток. По словам Энгельса, он заключался в том, что Лайель «…считал действующие на Земле силы постоянными, – постоянными как по качеству, так и по количеству»[100]. Актуалистический метод требует поправок, особенно когда вопрос касается древнейших периодов истории Земли.

Усвоение геологической теории и актуалистического метода Лайеля происходило медленно. Для сторонников старых взглядов было слишком очевидно, что признание учения Лайеля повлечет да собой признание эволюции органического мира, а затем и животного происхождения человека.

Освободив геологию от теории катастроф, Лайель доказал, что исчезновение видов происходило постепенно и что оно было следствием естественного вымирания под влиянием изменения условий. Но объяснить, как возникали новые виды, он отказался. По его словам, это «тайна из тайн».

Немногие сторонники эволюционной идеи воспользовались данными о «прогрессивном развитии», но истолковали их как следствие изначально заложенного в организмах стремления к совершенствованию. Так толковал «прогрессивное развитие» и Р. Чемберс в известной книге «Следы творения» (1844).

Идею подлинного исторического развития в связи с данными геологии и палеонтологии в той или иной мере высказывали в первой половине XIX в. X.И. Пандер, д’Омалиус, Л. фон Бух, Б. Котта и др. Последовательно эволюционное толкование фактам палеонтологии давал профессор зоологии Московского университета К.Ф. Рулье, который много сделал для изучения геологии и ископаемых организмов Подмосковья. Взгляды этих ученых на эволюцию будут изложены в главе 23.

Глава 14

Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 307; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!