Расчет береговых укреплений на реках

Береговые укрепления возводятся при улучшении судоходных условий на затруднительных участках с целью защиты берега от размыва течением, судовыми волнами и ледоходом. Они позволяют закрепить судовой ход у ведущего берега и предотвратить поступление наносов на судовой ход. Они служат также для защиты береговых сооружений и строений от воздействия речного потока, способствуют защите земли и леса в прибрежной полосе реки.

На практике встречаются следующие основные разновидности береговых укреплений на реках.

1. Береговые покрытия.

2. Берегозащитные шпоры (короткие высокие полузапруды).

3. Сквозные свайные ряды.

Береговые покрытия могут быть сплошными, закрепляющими весь береговой откос от размыва, и ленточными, которые покрывают от размыва отдельные по длине части речного откоса.

Состав расчетов береговых покрытий заключается в следующем.

Оценка устойчивости покрытия на воздействие течения, определение длины и ширины, расчет крупности камня и толщины бетонных плит в надводной части, определение толщины пригрузки камнем хворостяных тюфяков в подводной части откоса. Кроме этого иногда проверяется устойчивость крепления на воздействие волн и ледовых нагрузок.

Береговые откосы и укрепления на них, прежде всего, нужно проверять на устойчивость от воздействия скорости течения в районе укрепляемого берега. Для определения скоростей течения во вдольбереговой струе строятся натурные или расчетные планы течения на участке реки при среднемеженном и среднепаводковом расходах воды. Если пойма реки на участке затапливается в половодье, то за расчетный высокий уровень воды принимается уровень пойменных (меженных) бровок. Затем, по данным о гранулометрическом составе грунта, слагающего береговой откос, по нормативным данным [Руководство…,1974] устанавливаются допускаемые (неразмывающие) скорости течения при расчетных уровнях воды. В зависимости от состава грунтов, слагающих откос, в соответствии с нормативными требованиями устанавливается также допустимое заложение берегового откоса при его укреплении.

|

|

|

Сравнение фактических скоростей течения с допускаемыми позволяет оценить устойчивость берегового откоса при воздействии на него течения воды, и, при необходимости, выбрать соответствующее береговое укрепление.

Длина зоны крепления берегового откоса устанавливается на основе сопоставленных и совмещенных планов участка за многолетний период и планов течения при характерных уровнях воды.

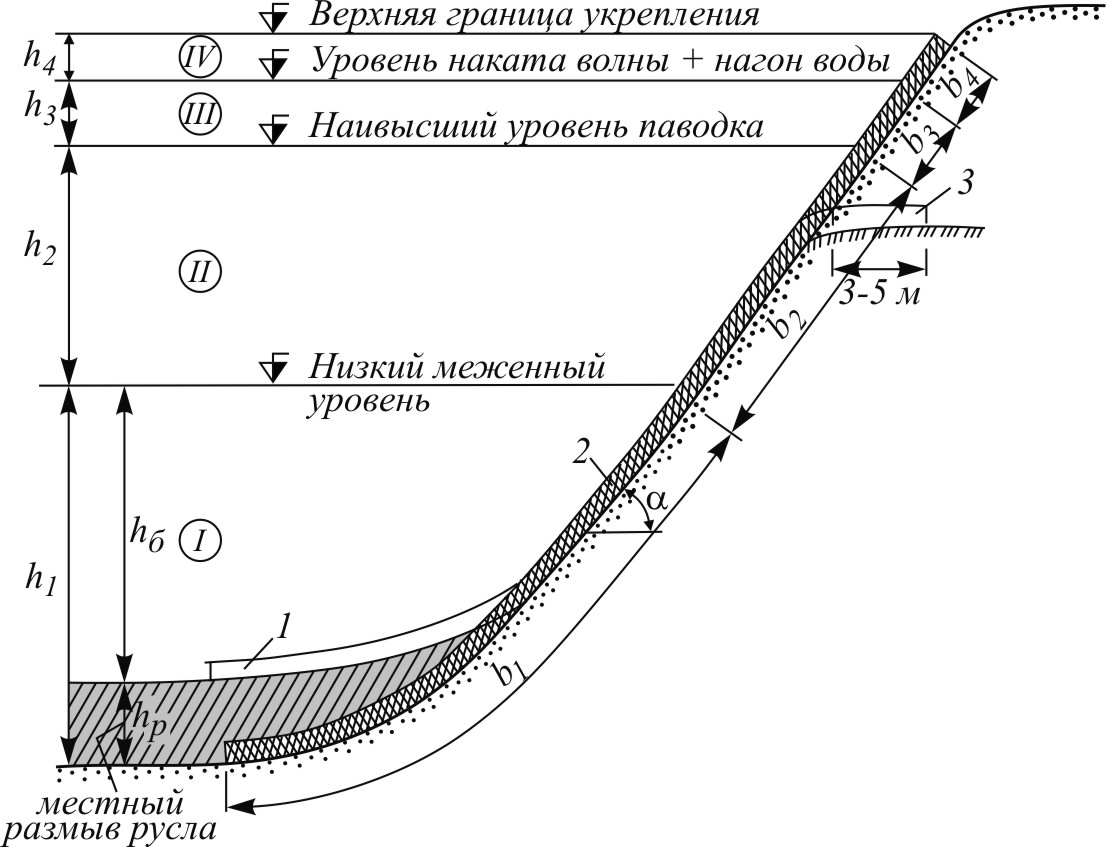

Для определения ширины укрепления береговой откос разбивается на четыре зоны: 1 – зону подводного откоса (ниже низких меженных уровней воды); 2 – зону переменных уровней; 3 – зону наката волн и ветровых нагонов; 4 – зону надводного откоса. Расчетная схема разбивки берегового откоса на зоны показана на рис. 4.21.

|

|

|

Рис. 4.21. Схема к расчету берегового укрепления (покрытия):

1 – первоначальное положение подводной части покрытия; 2 – береговое покрытие; 3 – укрепление горизонтального участка низкого

(затопляемого) берега

Ширина укрепления в каждой зоне определяется по формуле

, (4.50)

, (4.50)

где: hi – высота соответствующей зоны;

mi = ctg a – заложение берегового откоса.

Высота первой зоны h1 равна сумме бытовой глубины hб у подошвы откоса при низком меженном уровне воды и глубины возможного местного размыва hр неукрепленного дна в зоне проведения укрепления берега

, (4.51)

, (4.51)

Глубина местного размыва неукрепленного дна hр может быть определена приближенно по формуле И.А. Ярославцева [Руководство…,1974]. При отсутствии необходимых данных для выполнения расчетов по глубине размыва дна у подводного конца крепления на интенсивно размываемых крутых берегах укрепление доводится до линии наибольших глубин.

|

|

|

Высота второй зоны h2 определяется по данным многолетних наблюдений за уровнями воды на опорном гидрологическом посту и находится как разница отметок среднемаксимального уровня весеннего половодья и низкого меженного уровня воды. Если средний из наибольших уровней весеннего половодья оказывается выше отметки пойменного берега, то высота второй зоны определяется как разница отметок поймы и низкого меженного уровня воды.

Высота третьей зоны hз равна сумме высот наката hн волны на береговой откос и ветрового нагона D h

(4.52)

(4.52)

Значения высоты наката hн волны и ветрового нагона D h в этой формуле находятся в соответствии с табличными данными, приведенными в нормативных рекомендациях [Руководство…,1974].

Высота четвертой зоны h4 является запасом в креплении надводного откоса над высотой наката hн волны на откос с учетом высоты D h ветрового нагона волны у берега. Величина запаса принимается равной 0.5 м для сооружений III класса, 0.4 м – для сооружений IV класса и 0.3 м – для сооружений V класса капитальности при вероятности превышения наибольшего уровня воды, соответственно, 3, 5 и 10%. Отсюда, полная ширина крепления Bкр берегового откоса, получается равной

|

|

|

, (4.53)

, (4.53)

При наличии волнового воздействия на береговое укрепление из каменной наброски необходимо рассчитать массу камня, который будет находиться на откосе в устойчивом состоянии. Ее величина составит

, (4.54)

, (4.54)

где: rк и r – соответственно, плотность камня и плотность воды;

hв и lв – соответственно, высота и длина волны;

m – заложение откоса каменной наброски.

Расчетная крупность (диаметр) камня находится из формулы

, (4.55)

, (4.55)

При этом толщина укрепления из наброски сортированного камня должна быть не менее tк³2.5dк, а при использовании несортированного камня толщина крепления принимается равной tк³3.0dк.

Расчет укрепления берегового откоса бетонными плитами сводится к нахождению их толщины по формуле

, (4.56)

, (4.56)

При расчете берегозащитных шпор определяют их длину, высоту и расстояние между ними. Кроме этого, проверяют устойчивость головы шпоры при обтекании ее потоком и устойчивость тела сооружения на ледовые воздействия.

Длина шпоры определяется очертанием формируемого берегового откоса, то есть расстоянием между линией берега и кромкой выправительной трассы. Длина шпор составляет обычно 20-50 метров.

Высота берегозащитных шпор больше, чем высота полузапруд меженного действия. Обычно отметка головы сооружения принимается на 2.5-3.5 м и более над проектным уровнем воды. Гребню шпоры придается продольный уклон 1/10-1/25 с подъемом по направлению к берегу. Корень сооружения устраивается обычно вровень с отметкой бровки меженного берега.

Расстояние между шпорами определяется из условия их работы в незатопленном состоянии по формуле, аналогичной (4.38), которая была получена для расчета полузапруд. Величина критического расстояния между сооружениями в данном случае находится в соответствии с расчетными рекомендациями В.В. Дегтярева [Руководство…,1971]. Такие рекомендации были получены для случаев расположения шпор, как на прямолинейном, так и на извилистом участке реки.

Проверка устойчивости крепления шпоры из каменной наброски сводится к определению диаметра камня dк, который будет находиться в состоянии равновесия под действием течения на речном откосе головы сооружения. Скорость течения у головы шпоры приближенно находится по формуле В.В. Дегтярева [Руководство…,1971]

, (4.57)

, (4.57)

где: uб – средняя скорость течения в районе головы шпоры в бытовом состоянии при уровне воды, совпадающем с отметкой гребня у головы шпоры;

wш – площадь поперечного сечения, занимаемая телом шпоры;

w – полная площадь поперечного сечения в створе сооружения при уровне воды, отвечающем отметке гребня шпоры.

Крупность материала каменного крепления устанавливается в соответствии с приведенными выше расчетными рекомендациями. Устойчивость конструкций грунтовых выправительных сооружений от воздействия течения, судовых и ветровых волн, а также от воздействия ледовых нагрузок может быть оценена в соответствии с результатами исследований

В.А. Седых [2002], полученными на основе опыта проектирования, строительства и эксплуатации сооружений из грунта на реках Сибири и Дальнего Востока.

4.3. Природоохранные правила

производства путевых работ

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 922; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!