Гидравлический расчет полузапруд

При проектировании полузапруд на судоходных реках необходимо знать следующие их размеры: длину, высоту, продольный уклон гребня, угол наклона сооружений к направлению течения, расстояние между полузапрудами, заложение откосов, длину крепления и некоторые другие элементы. Обычно расчетом определяются длина сооружения, его высота и расстояние между полузапрудами. Остальные параметры устанавливаются с использованием имеющихся практических рекомендаций.

В основу методики расчета полузапруд положены данные лабораторных исследований, выполненных в ЛИВТе [Селезнев, 1957]. Главным результатом этих исследований следует считать получение экспериментального графика Kсл= f( m, Kсв) при различных расстояниях между полузапрудами.

Основным показателем, характеризующим работу затопленных полузапруд по перераспределению расхода воды по ширине русла (рис. 4.16), является отношение расхода воды в пределах выправительной трассы при наличии полузапруд Qсв к величине расхода воды в бытовом состоянии Qсв.б в виде Kсв= Qсв/Qсв.б³1.

Степень затопления полузапруды характеризуется параметром. Kсл= wсл/ wп.Он представляет собой отношение площади переливающегося через гребень слоя воды wсл к части площади поперечного сечения потока, занимаемой полузапрудой wп.

Степень стеснения потока полузапрудой m= wп/ wг определяется отношением части площади поперечного сечения, занимаемого полузапрудой wп, к полной площади поперечного сечения потока при уровне воды, совпадающем с отметкой гребня сооружения wг.

|

|

|

При определении элементов сплошной полузапруды принята следующая последовательность вычислений.

Рис. 4.16. Расчетный поперечный профиль русла

и интегральная кривая расхода в створе полузапруды

Предварительно находится значение руслоформирующего расхода воды Qр и соответствующего ему расчетного уровня воды Zр, а также ширина и радиус кривизны трассы. Затем на плане затруднительного участка наносится положение выправительной трассы и намечается предварительное расположение полузапруд. Таким образом, определяется длина сооружений.

В створе каждой полузапруды строится интегральная кривая распределения расхода воды при расчетном уровне и устанавливается расход воды Qсв.б, проходящий в границах выправительной трассы в бытовом состоянии, а также площадь этой части поперечного сечения wсв.

Потребный расход воды в пределах выправительной трассы Qсв, необходимый для обеспечения размыва дна на судовом ходу, находится как Qсв=wсв·Vр. Здесь Vр – расчетная скорость в пределах выправительной трассы. Выражение для расчетной скорости имеет вид

|

|

|

, (4.36)

, (4.36)

где: Vразм = 1.3·Vнр – размывающая скорость;

Vнр – неразмывающая (по В.Н. Гончарову) скорость течения;

Kзап = 1.2¸1.4 – коэффициент запаса, учитывающий возможность образования самоотмостки дна.

Расчеты каждой полузапруды выполняются для трех значений отметки гребня сооружения, назначаемых в пределах от проектного до расчетного уровней воды. По результатам вычислений на одном графике (см. рис. 4.17) строятся кривые зависимостей Kсл= f1( Zг), m= f2( Zг), и Kсл= f3( m). По этому графику определяются искомые значения Kсл, m и расчетная отметка гребня полузапруды Zгр.

Рис 4.17. Графическое определение отметки гребня полузапруды

Далее, с учетом особенностей перекатного участка, полученные значения отметок гребней полузапруд уточняются в целом для всей системы сооружений.

|

|

|

Первоначально, исходя из условий пропуска весеннего ледохода, определяется допустимая отметка гребня свайного сооружения и его высота. Отсюда находится отношение hс/ h, характеризующее степень затопления полузапруды.

Если hс£h, то сооружение будет затопленным при расчетном уровне воды. И, соответственно, при hс³h, дальнейшие расчеты выполняются для случая незатопленной полузапруды. Далее вычисляется коэффициент стеснения русла полузапрудой, m и находятся значения расходов воды Qсв.б и Qсв в границах выправительной трассы.

Основной показатель работы сквозной полузапруды по перераспределению расхода воды по ширине русла Kсв в данном случае вычисляется по формуле

, (4.37)

, (4.37)

где: p= d/( d+ s) – коэффициент застройки свайной полузапруды (d – диаметр свай,

s – расстояние в свету между ними);

a=1.0–13.3·(1-m)/3.13(hс/h) – эмпирический показатель.

Расчетная зависимость (4.37) считается справедливой для начального момента работы полузапруды в потоке. Границы ее применимости, в пределах которых получаются надежные результаты, составляют:

|

|

|

- степень стеснения потока m  0.60;

0.60;

- коэффициент застройки сооружения р  0.80;

0.80;

- ограничений по высоте сооружения нет.

В том случае, если при максимальном значении коэффициента застройки полузапруды p=0.8 не удается получить необходимую степень перераспределения расхода воды в пользу выправительной трассы Kсв, то следует запроектировать глухое непроницаемое сооружение и определить его высоту по вышеописанной методике.

При проектировании расположения полузапруд на перекатном участке расстояние между ними принимается равным критическому значению

, (4.38)

, (4.38)

где: m – коэффициент, зависящий от степени стеснения потока полузапрудами. Его величина определяется на основе теории турбулентных струй

И.М. Коновалова;

lп – длина проекции полузапруды на плоскость живого сечения.

Практика возведения полузапруд меженного действия показала, что положительные результаты выправления русла достигаются при расположении полузапруд на прямолинейных участках на расстоянии, имеющем порядок S=(2 ¸3) · lп. На вогнутом берегу расстояние между сооружениями следует уменьшать до S=(1 ¸2) · lп; на выпуклом, наоборот, его допускается увеличивать до S=(3 ¸4) · lп. В этих случаях кривая растекания транзитного потока не заходит в межполузапрудные пространства, а лишь касается голов нижерасположенных сооружений.

Имеются также и другие расчетные рекомендации [Дегтярев, 1970] для определения расстояния между полузапрудами.

Гидравлический расчет запруд

Запруды на судоходных реках возводятся во второстепенных рукавах и предназначены, в основном, для перераспределения расхода воды в пользу судоходного рукава. В большинстве случаев они являются сооружениями меженного действия. Наиболее заметным влияние запруд на гидравлику потока и условия транспорта наносов на улучшаемом участке становится в конце спада половодья и в меженный период времени. Увеличение расхода воды в судоходном рукаве приводит к размыву расположенных в нем гребней перекатов и углублению судового хода.

Основные размеры запруд, в частности их высота и длина крепления дна ниже сооружений, обычно определяются для случая их работы в меженный период времени. Поэтому за расчетный принимается среднемеженный уровень воды, и, соответствующий ему расход воды на затруднительном участке.

Первоначально анализируется вопрос о необходимости возведения запруды на участке. Для этого вычисляется величина проектного расхода воды Qс.п в судоходном рукаве, необходимого для обеспечения размыва перекатов. Проектный расход находится по формуле

, (4.39)

, (4.39)

где: wпрк – площадь поперечного сечения на гребне переката;

Vр – расчетная скорость течения, необходимая для размыва дна в судоходном рукаве (формула (4.36).

Далее, полученное значение проектного расхода воды Qс.п сравнивается с бытовым расходом Qс.б в судоходном рукаве. При этом возможны три случая:

– запруда не нужна;

– запруда не нужна;

– нужна запруда меженного действия;

– нужна запруда меженного действия;

– нужна запруда весеннего действия.

– нужна запруда весеннего действия.

Наиболее часто на практике встречается второй случай, когда имеется необходимость возведения запруды меженного действия. Такая запруда обычно работает в затопленном состоянии как водослив, через который происходит перелив воды из верхнего бьефа в нижний.

Определение высоты запруды начинается с расчета отметок свободной поверхности в рукавах при бытовом и проектном расходах воды. Расчеты обычно выполняются графически по способу Н.Н. Павловского, применение которого дается в соответствующих практических рекомендациях и руководствах [Руководство…,1992]. В результате вычислений находятся отметки уровней воды в верхнем и нижнем бьефах запруды. Отсюда определяется напор на гребне запруды и отметка ее гребня. Расчетная схема к определению напора воды на запруде показана на рис. 4.18.

Рис. 4.18. Схема к определению напора воды на запруде

При переливе воды через запруду может наблюдаться три стадии движения потока: короткий лоток с горизонтальным дном при малых толщинах переливающегося через запруду слоя воды; водослив с широким порогом; водослив практического профиля.

С повышением отметок уровня воды растет вероятность работы запруды в затопленном состоянии в качестве водослива практического профиля. Значение напора при этом становится больше полуширины гребня запруды ( H/ bг³0.5), а глубина на гребне превышает критическое значение hкр, определяемое по формуле

, (4.40)

, (4.40)

где: q – удельный расход воды на гребне запруды.

Расход воды, переливающийся через запруду, оценивается по формуле водослива

, (2.41)

, (2.41)

где: sп – коэффициент подтопления, зависящий от напора воды и положения уровня воды в нижнем бьефе;

mр – коэффициент расхода, зависящий от ширины гребня и конструкции запруды;

b – ширина водослива (длина запруды);

H0= H+ u02/2 g – полный напор воды на запруде с учетом скорости течения u0 на подходе к сооружению.

Расчет величины напора воды на запруде ведется подбором. При этом значения коэффициента подтопления и коэффициента расхода устанавливаются по специальным графикам, полученным на основе экспериментальных исследований [Руководство…,1992].

Отметка гребня запруды находится отсюда как разница между отметкой уровня воды в верхнем бьефе и величиной напора на гребне запруды Zгр= Zв.б– H. Далее, вычитая из полученной отметки гребня отметку дна в створе сооружения, получаем высоту запруды Pз= Zгр– Z¶.

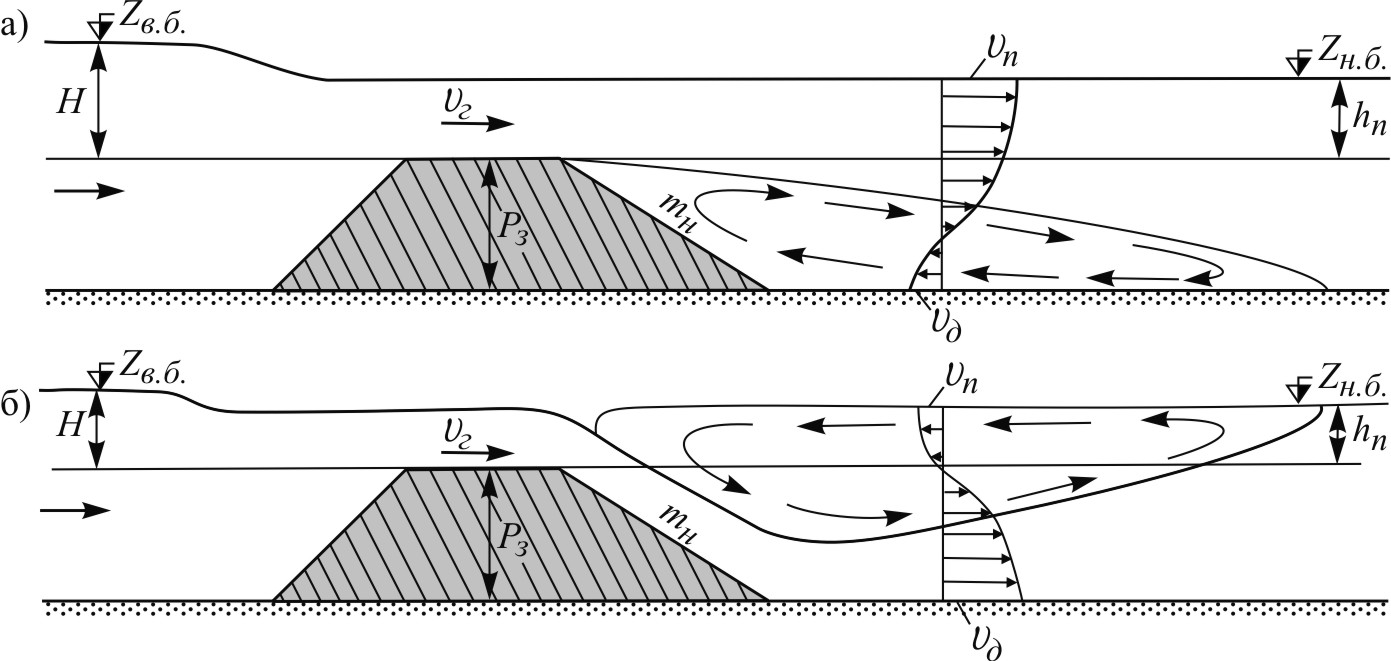

Длина крепления нижнего бьефа запруды зависит от режима сопряжения бьефов. В зависимости от соотношения гидравлических параметров потока, размеров и формы поперечного сечения глухой непроницаемой запруды, возможны два режима сопряжения верхнего и нижнего бьефов: поверхностный и донный (рис. 4.19).

Рис. 4.19. Режимы сопряжения бьефов запруды:

а – поверхностный; б – донный

При поверхностном режиме транзитная струя, сходящая с гребня запруды, плавно расширяется по глубине потока в нижнем бьефе. За низовым откосом запруды образуется большая водоворотная область с обратной скоростью течения у дна. Длина водоворотной зоны имеет порядок Lв=6Pз. В этом случае придонная скорость течения в границах водоворотной области составляет примерно u¶=(1/4¸1/3)uг, где uг – средняя скорость течения воды на гребне сооружения.

При донном режиме сопряжения бьефов транзитная струя проходит вдоль низового откоса запруды, и, постепенно расширяясь по глубине потока, следует в нижний бьеф. В этом случае придонные скорости течения в районе низового откоса оказываются сопоставимыми со скоростью течения на гребне запруды u¶»uг. Над транзитным потоком образуется водоворотная область с обратной поверхностной скоростью течения.

Лабораторные исследования, выполненные в ЛИВТе, показали, что на режим сопряжения влияют четыре основных фактора: поперечный профиль запруды (заложение низового откоса mн); удельный расход воды q на гребне запруды; величина подтопления hп; фаза гидрологического цикла – подъем или спад уровней воды. Для определения режима сопряжения бьефов по экспериментальным данным построены специальные графики. Проведенные исследования показали, что область донных режимов сокращается с уменьшением низового откоса запруды. Донный режим наименее вероятен у сооружений с вертикальным низовым откосом mн = 0, а также в случае устройства на низовом откосе бермы – носка.

Длина крепления нижнего бьефа у низких, затопленных запруд с поверхностным режимом сопряжения, принимается равной lкр=3Рз. Если запруды высокие, с преобладанием донного режима, то в этом случае длина крепления принимается равной lкр=10Рз. В промежуточных случаях, когда встречаются оба режима сопряжения, длина крепления нижнего бьефа устанавливается равной lкр = (5÷6) Pз.

Расчет сквозной свайной запруды в методическом плане аналогичен расчету глухого непроницаемого сооружения. Некоторые различия в вычислениях заключаются в следующем.

Основными параметрами сквозной свайной запруды являются высота сооружения и коэффициент ее застройки. От этих значений зависит, какое сопротивление потоку оказывает сквозная запруда и, следовательно, перепад на ней уровней воды D Z. Величина коэффициента сопротивления преграды z вычисляется по формуле

, (4.42)

, (4.42)

где: u0 – скорость течения на подходе к сооружению, м/с.

На основе экспериментальных данных в работе [Жирнова, 2000] было получено выражение, связывающее параметры сквозного свайного сооружения с коэффициентом сопротивления в виде

. (4.43)

. (4.43)

Область возможного применения данной зависимости находится в пределах от z > 0.2 и р > 0.25, что позволяет рассчитывать и сплошные и сквозные запруды.

Аналогично, как и у полузапруд, отметка гребня запруды устанавливается исходя из условий пропуска весеннего ледохода. Отсюда находится отношение hс / h, характеризующее степень затопления запруды. Затем по формуле (4.42) находится коэффициент сопротивления свайного сооружения z и по формуле (4.43) коэффициент его застройки.

В том случае, если сквозная свайная запруда не может обеспечить требуемое перераспределение расхода воды по рукавам, необходимо рассмотреть возможность возведения сплошной, либо двух и более сквозных запруд. Выбор окончательного варианта определяется технико-экономическим расчетом.

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 1067; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!