Конструктивные особенности систем водяного отопления

Для систем отопления и внутреннего теплоснабжения в жилом, гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоносителя, как правило, применяют воду; другие теплоносители допускается использовать при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха -40 °С и ниже (параметры Б) допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание. В качестве добавок не следует использовать взрыво- и пожароопасные вещества, а также вещества 1, 2 и 3-го классов опасности по ГОСТ 12.1.005-88 в количествах, от которых при аварии могут возникнуть выделения, превышающие предельно допустимые концентрации в воздухе помещения. При применении труб из полимерных материалов в качестве добавок в воду не следует использовать поверхностно-активные и другие вещества, к которым материал труб не является химически стойким.

В системах водяного отопления вода последовательно проходит магистральные трубопроводы, подающие стояки 1 (рис. 3.1), отопительные приборы 3, обратные стояки 2 и через обратные магистрали возвращается в генераторы (источники) теплоты.

Естественная и принудительная циркуляция воды в системах водяного отопления

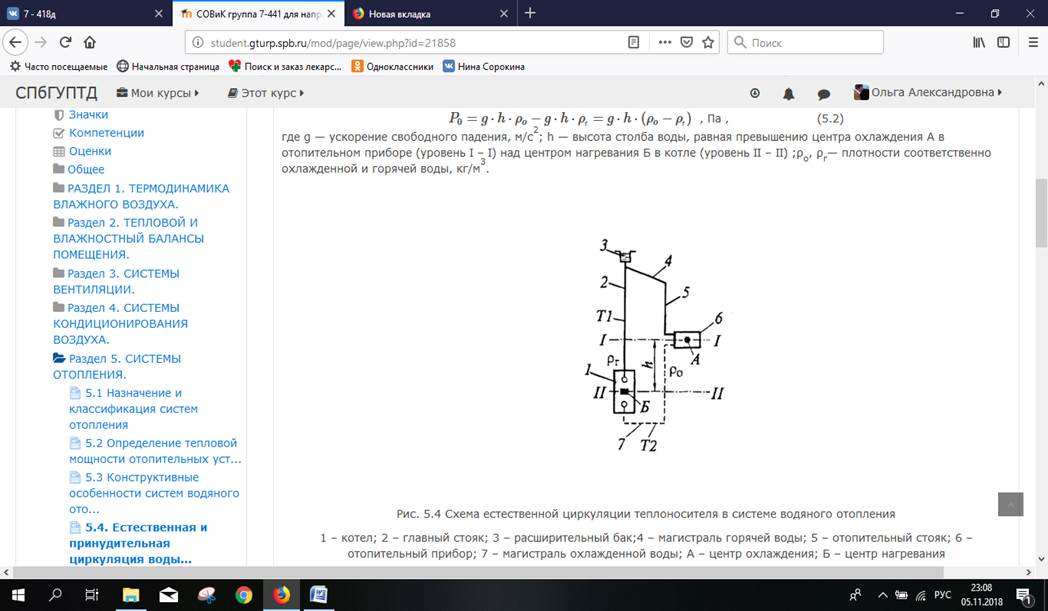

В системах водяного отопления теплоноситель циркулирует под действием циркуляционного давления, которое может возникать в результате остывания воды в отопительных приборах и трубах (естественная циркуляция) и за счет работы циркуляционного насоса (принудительная циркуляция). Вода, остывающая в отопительных приборах, создает естественное циркуляционное давление Р0 в расчетном кольце системы за счет разности гидростатических давлений двух столбов воды высотой h (рис. 5.4). Определить это давление можно по формуле

|

|

|

Способы отопления

В качестве теплоносителя в системах парового отопления применяют насыщенный пар, температура которого соответствует определенному давлению.

Системы парового отопления классифицируют по следующим признакам:

по начальному давлению пара — системы низкого давления (Ртб< 0,07 МПа);

способу возврата конденсата — системы с самотечным возвратом (замкнутые) и с возвратом конденсата с помощью питательного насоса (разомкнутые);

конструктивной схеме прокладки трубопроводов — системы с верхней, нижней и промежуточной прокладкой распределительного паропровода, а также с прокладкой сухого и мокрого конденсатопровода.

Схема системы парового отопления низкого давления с верхней прокладкой паропровода показана на рис. 5.6, а. Насыщенный пар, образующийся в котле 1, пройдя сухопарник (сепаратор) 12, попадает в паропровод 5 и далее поступает в отопительные приборы 7. Здесь пар отдает свою теплоту через стенки приборов воздуху отапливаемого помещения и превращается в конденсат. Последний стекает по возвратному конденсатопроводу 10 в котел 1, преодолевая при этом давление пара в котле за счет давления столба конденсата, который поддерживается высотой 200 мм по отношению к уровню воды в сухопарнике 12.

|

|

|

В верхнюю часть возвратного конденсатопровода 10 вмонтирована трубка 4, соединяющая его с атмосферой для продувки в момент ввода и вывода системы из эксплуатации.

Уровень воды в сухопарнике контролируют с помощью водомерного стекла 3. Для предупреждения повышения давления парав системе выше заданного уровня устанавливают гидравлический затвор 2 с рабочей высотой жидкости, равной h.

Системы воздушного отопления

Воздушное отопление, воздушное душирование и воздушно-тепловые завесы проектируют для обеспечения допустимых параметров воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах).

В качестве теплоносителя для обогрева помещений используют наружный воздух. Это позволяет в одной системе объединить функции отопления и вентиляции, что приводит к существенной экономии топливно- энергетических ресурсов. Системы воздушного отопления при возможности конструируют с рециркуляцией, когда воздух частично или полностью забирается не снаружи, а из отапливаемого помещения.

|

|

|

Рециркуляция воздуха не допускается:

- в помещениях, в которых максимальный расход наружного воздуха определяется массой выделяющихся вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;

- помещениях, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии или грибки в опасных концентрациях, устанавливаемых Минздравом России, либо резко выраженные неприятные запахи;

- помещениях, в которых имеются вредные вещества, возгоняющиеся при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателей, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха;

- помещениях категорий А и Б (кроме воздушных или воздушнотепловых завес у наружных ворот и дверей);

- пятиметровых зонах вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;

|

|

|

- системах местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;

- тамбурах-шлюзах;

- лабораторных помещениях научно-исследовательского назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями.

Рециркуляция воздуха допускается в системах местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли.

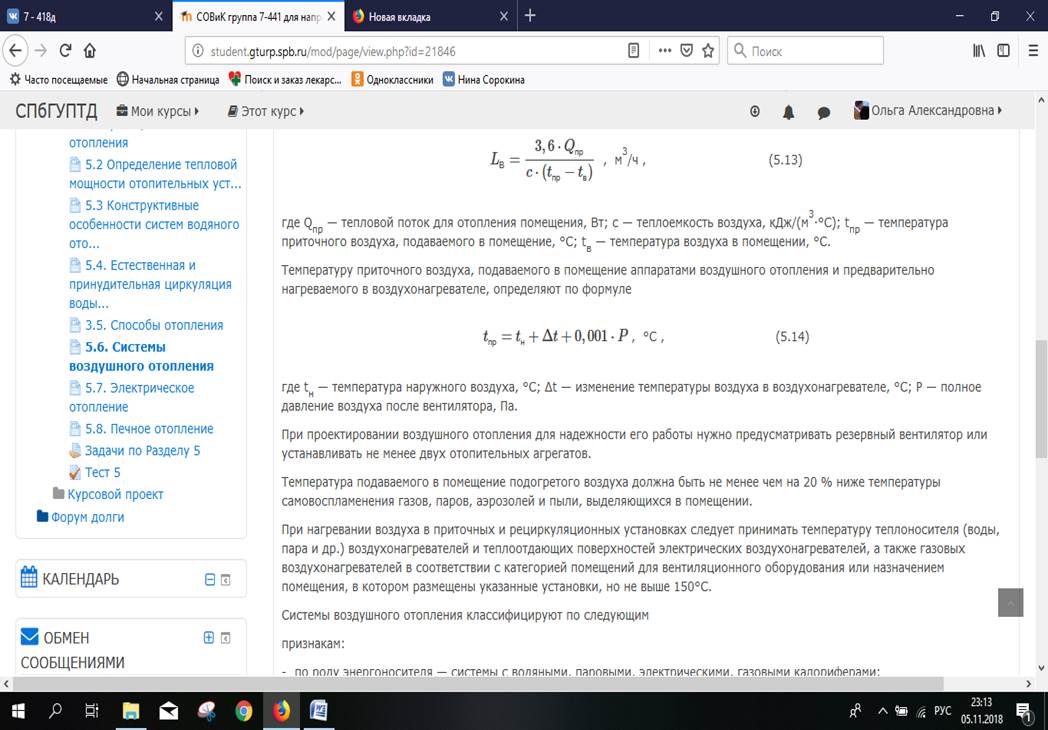

Расход воздуха Lв, м3/ч, для воздушного отопления, не совмещенного с вентиляцией, определяют по формуле

Системы воздушного отопления классифицируют по следующим

признакам:

- по роду энергоносителя — системы с водяными, паровыми, электрическими, газовыми калориферами;

- характеру перемещения нагреваемого воздуха — с естественной и принудительной циркуляцией, создаваемой вентилятором;

- схеме вентилирования отапливаемых помещений — прямоточные (рис. 5.9, а), с частичной (рис. 5.9, б) и полной (рис. 5.9, в) рециркуляцией;

месту нагревания воздуха — местные (нагревание воздуха местными отопительными агрегатами) и центральные (нагревание воздуха в общем центральном агрегате с последующей транспортировкой его по отапливаемым помещениям).

К достоинствам систем воздушного отопления можно отнести:

- снижение первоначальных затрат за счет сокращения расходов на отопительные приборы и трубопроводы;

- обеспечение высоких санитарно-гигиенических условий воздушной среды в помещениях благодаря более равномерному распределению температуры воздуха в объеме помещения, предварительному обеспыливанию и увлажнению воздуха.

-

Электрическое отопление

Конструктивные варианты систем электрического отопления в связи с появлением на отечественном рынке зарубежных поставщиков отопительного оборудования стали весьма разнообразны.

Системы электрического отопления подразделяются на местные, когда электроэнергия преобразуется в тепловую в обогреваемых помещениях или в непосредственной близости от них, и центральные, например, с электрокотлами.

По степени использования электроэнергии для отопления различают системы с полным покрытием отопительной нагрузки и с частичным ее покрытием (комбинированное отопление) в качестве как фоновой (базисной), так и догревающей частей системы.

Системы электрического отопления могут работать по свободному и вынужденному (например, только ночью) графикам.

Достоинствами систем электрического отопления являются:

- высокие гигиенические показатели,

- малый расход металла,

- простота монтажа при сравнительно небольших капитальных вложениях, транспортабельность,

- управляемость в широких пределах с автоматизацией регулирования,

- возможность гибкого управления процессом получения теплоты позволяет создавать системы отопления, быстро реагирующие на изменение теплопотребности помещений.

К недостаткам электрического отопления относят, в первую очередь:

- неэкономичное использование топлива,

- высокую температуру греющих элементов, повышенную пожарную опасность, хотя в последние годы у применяемых отопительных приборов и греющих кaбелей значительно снижена опасность возгорания.

Распространение электрического отопления в стране сдерживается также ограниченным уровнем выработки электроэнергии. Отпускная стоимость энергии высока из-за значительных капитальных вложений в электростанции и линии передач, потерь при транспортировании.

Целесообразность применения электрического отопления в конкретном случае определяют путем сравнения технико-экономических показателей различных вариантов отопления здания. При сравнении исходят из стоимости топлива или электроэнергии с учетом их транспортирования и потерь при этом, коэффициента использования топлива, стоимости сооружения и эксплуатации систем отопления и теплоснабжения. Принимают также во внимание возможность регулирования теплоотдачи приборов и понижения температуры помещения в нерабочее время. Оценивают улучшение социально-гигиенических условий при применении электроотопления. Высокая транспортабельность создает условия для использования электрической энергии в системах отопления зданий и сооружений в труднодоступных районах, не имеющих других источников теплоты, а отсутствие продуктов сгорания в экологически чистых зонах. В современных условиях применение электрического отопления экономически целесообразно в районах расположения крупных гидростанций, а также при отсутствии местного топлива (отдаленные районы Восточной Сибири, Крайнего Севера).

Электрические приборы с прямым преобразованием электрической энергии в тепловую, как и обычные отопительные приборы, подразделяют по преобладающему способу теплоотдачи на радиационные, конвективные и радиационно-конвективные. При температуре греющей поверхности ниже 70 °С их относят к низкотемпературным, выше 100 °С к высокотемпературным.

Электроотопительные приборы могут быть:

- стационарными и переносными (напольными, настольными, настенными, потолочными);

- безинерционными и с аккумуляцией теплоты;

- нерегулируемыми и со ступенчатым, бесступенчатым и автоматическим регулированием.

В зависимости от конструкции электрические отопительные приборы называют электроконвекторами, электрокалориферами или электротепловентиляторами. Выпускают также электрические печи, электрические воздушнотепловые завесы, подвесные панели, греющие обои, панели с греющим кабелем.

Печное отопление

Печное отопление относится к местным системам отопления, при которых получение, перенос и передача теплоты происходят в одном и том же обогреваемом помещении. Теплота генерируется при сгорании топлива в топливнике печи, горячие дымовые газы нагревают внутреннюю поверхность каналов дымооборотов, теплота через стенки каналов передается в отапливаемое помещение. Охладившиеся дымовые газы удаляются через дымовую трубу в атмосферу.

Топливо сжигается в печи периодически, поэтому теплота поступает в помещение неравномерно, и в нем наблюдается нестационарный тепловой режим. Наибольшая теплоотдача печи приходится на конец топки, когда температура ее стенок достигает максимума.

Наименьшая теплоотдача относится ко времени перед началом очередной топки.

Изменение теплоподачи в помещение характеризуют коэффициентом неравномерности теплопередачи печи, выражающим отношение полуразности максимальной и минимальной теплопередачи печи к ее среднему значению. Коэффициент неравномерности тeплопередачи зависит от числа топок в сутки и определяется для каждой конструкции печи экспериментально.

Колебания теплоподачи вызывают изменение температуры воздуха и радиационной температуры помещения. При печном отоплении происходит постоянное изменение температуры помещения, зависящее от его теплоустойчивости. Как известно, чем больше способность ограждений и оборудования помещения потощать теплоту, тем выше его теплоустойчивость. Достаточно теплоустойчивым считают помещение, в котором при неравномерно передающей теплоту отопительной печи обеспечиваются колебания температуры воздуха в пределах 1-3°С.

Печное отопление имеет распространение и в настоящее время. В России почти треть жилищного фонда (в основном за счет старых домов в сельской местности) оборудована печами. При новом капитальном строительстве печное отопление применяется ограниченно.

По действующим нормам не допускается применение печей для отопления производственных помещений категорий А, Б и В. Устройство печного отопления в городах и населенных пунктах городского типа должно специально обосновываться.

Распространение печного отопления объясняется его достоинствами:

- меньшей стоимостью устройства по сравнению с другими видами отопления, малой затратой металла (только на колосниковую решетку, дверцы, задвижки, иногда на каркас),

- простотой устройства и обслуживания,

- независимостью отопления отдельных помещений,

- одновременным обеспечением вентиляции помещений.

Достоинства печного отопления свидетельствуют о его широкой доступности. Однако ycтановленные ограничения в отношении дальнейшего распространения (отметим еще раз, что печное отопление иногда допускается, но никогда не рекомендуется) отражают его серьезные недостатки.

Недостатки печного отопления:

- пониженный уровень теплового комфорта по сравнению с водяным отоплением (нестационарный тепловой режим, а также переохлаждение нижней зоны помещения),

- затруднения при эксплуатации (заботы о топливе, уход за печью, загрязнение помещения),

- повышенная пожарная опасность,

возможность отравления окисью углерода.

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 448; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!