Вузам всё сложнее обеспечивать безопасность — и в реальности, и в Сети

Как устроены отчёты Horizon

В первом вышедшем отчёте по преподаванию и обучению эксперты перечислили тренды и практики, значимые для сферы высшего образования в целом. Выпуск о данных и аналитике сосредоточен на более узких технологичных темах. Но несмотря на разный фокус, выводы отчётов вполне увязываются в общую картину. И честно говоря, перспективы высшего образования на этой картине выглядят мрачно.

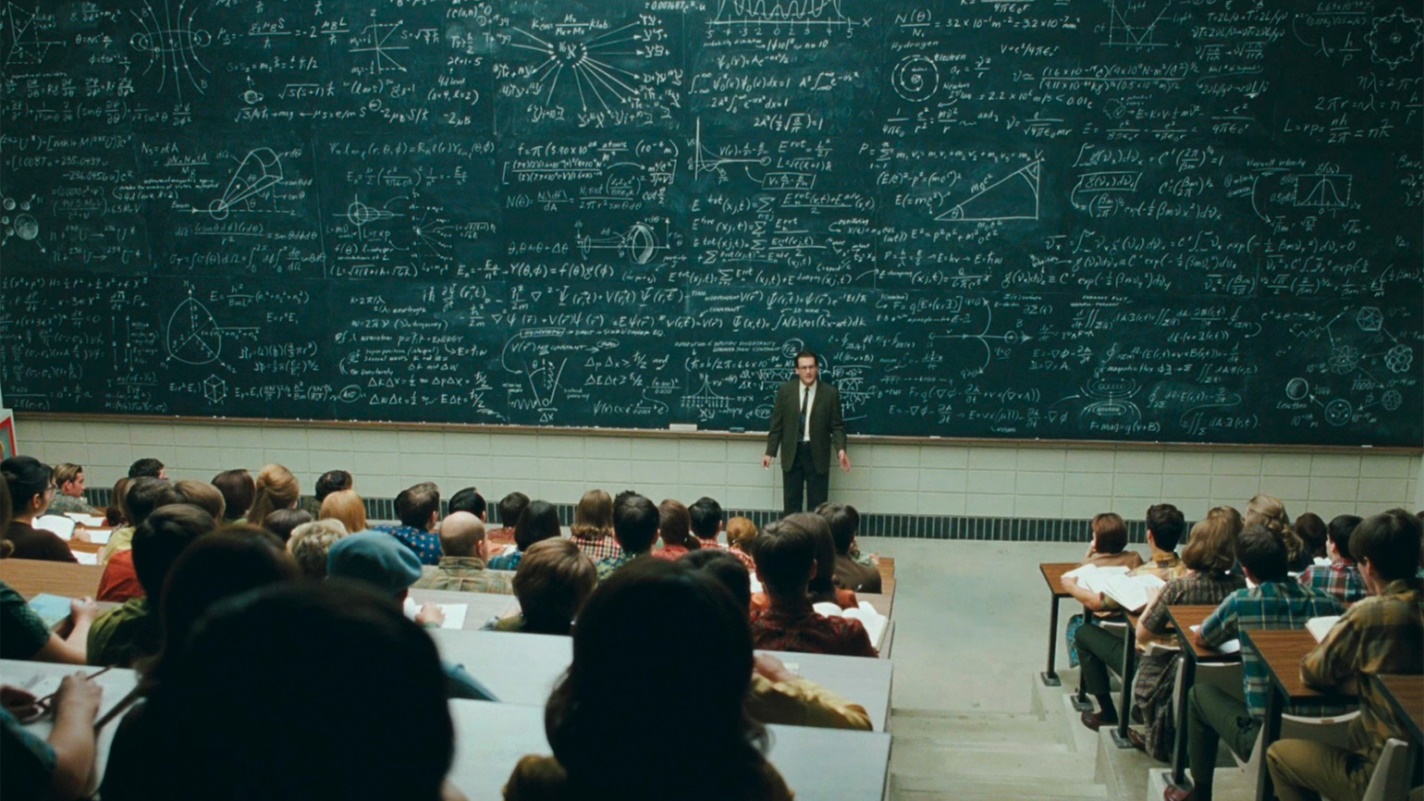

Кадр: фильм «Игрок»

С какими проблемами сталкивается высшее образование

В этом разделе мы объединили тренды, которые представлены в двух отчётах, в тематические группы.

Удалённые и гибридные форматы пришли навсегда

За время пандемии удалёнку и её гибриды с очным форматом оценили многие. Сейчас спрос на такие формы работы и обучения остаётся высоким. Это позволяет людям жить в более дешёвом районе далеко от университета или офиса, но не тратить каждый день несколько часов на дорогу. Или вообще оставаться в маленьком городе, а учиться или работать полностью удалённо.

Для части перспективных сотрудников гибкие форматы работы могут даже стать аргументом в пользу трудоустройства в университете — то есть удалёнка становится ещё и инструментом привлечения талантов.

Казалось бы, университеты уже больше двух лет работают в ситуации то полного, то частичного дистанта, и проблем с этим трендом быть не должно. Но согласно отчётам Educause, системы высшего образования в разных странах пока не совсем готовы к полномасштабному переходу в новые форматы.

|

|

|

Например, как эксперты отметили в отчёте по обучению и преподаванию, гибридные форматы обучения ещё находятся в развитии. Дело доходит до терминологической путаницы: в разных вузах одни и те же подходы называют по-разному (например, где-то гибридное обучение, где-то смешанное, а где-то ещё как-то), потому что определения пока не устоялись.

Читайте также:

В вузы приходит новая версия «гибрида» — HyFlex. Что это за формат и почему он важен

Требуется дорабатывать программы, переобучать сотрудников, переоборудовать аудитории для гибридных занятий. К тому же мало у кого есть понимание, как изменить опустевший кампус, как по-новому организовать пространство. В отчёте Horizon по данным и аналитике отмечено, что у вузов зачастую даже нет объективной информации об эффективности помещений в собственных зданиях — никто не собирал такие данные из года в год.

Всё больше молодых людей решают не получать высшее образование

Это, пожалуй, самая настораживающая группа трендов. Вот какие изменения здесь зафиксировали эксперты, приглашённые Educause.

Профессиональное образование во всём мире переживает переход к навыковым моделям. Многие компании, в том числе такие технические гиганты, как Google, больше не настаивают на том, чтобы их сотрудники имели высшее образование. Всё популярнее идея, что высококвалифицированным профессионалом может быть и тот, кто никогда не учился в вузе, но собрал нужные компетенции из разных источников — коротких курсов, мастер-классов, самообразования.

|

|

|

Читайте также:

Нужен ли сейчас диплом о высшем образовании для успешной карьеры?

Ситуацию для вузов осложняют экономические и технологические тренды. Вузы конкурируют за абитуриентов с онлайн-платформами и проигрывают с финансовых позиций — короткие программы с сертификатами гораздо дешевле, чем полные университетские курсы. Вероятно, для России это менее актуально, потому что здесь можно получить высшее образование бесплатно, однако и в ней треть студентов, по данным федерального статистического наблюдения, учится платно. Причём, похоже, платить чаще всего приходится тем, кто хотел бы получить именно интересующее образование, а не то, на которое просто хватило баллов ЕГЭ.

Согласно отчёту Horizon, потенциальные студенты всё чаще ждут от высшего образования, что оно как-то подтвердит свою значимость данными. Например, покажет, что у выпускников вузов карьеры складываются успешнее и зарплаты выше, чем у специалистов без университетских дипломов. Но вузы пока не очень хорошо справляются с управлением данными о своих выпускниках и их анализом.

|

|

|

К тому же многие представители высшего образования вообще не считают подготовку студента к конкретному карьерному пути основной целью университета.

Читайте также:

Развитие мышления и формирование сообщества: какой должна быть цель высшего образования

В обоих отчётах Educause описаны тренды, связанные с сокращением востребованности высшего образования:

· С одной стороны, в обществе университетская степень уже не вызывает такого уважения, как раньше. Хорошей репутации вуза, обещаний погрузить студентов на несколько лет в особую университетскую среду недостаточно, чтобы поддерживать массовый приём.

· С другой стороны, вузовские программы всё чаще оценивают по таким же показателям, как коммерческие продукты, например по коэффициенту возврата инвестиций ROI. Такой подход далеко не всегда оправдан, тем не менее чем дальше, тем больше людей сомневаются, что целесообразно вкладывать большие деньги в университетское образование.

|

|

|

Кадр: фильм «Серьёзный человек»

Вузам всё сложнее обеспечивать безопасность — и в реальности, и в Сети

Многие отмеченные в Horizon Reports тренды связаны не с системой образования, а с внешними по отношению к вузам обстоятельствами. Например, с политической нестабильностью во многих регионах мира: это значит, что кампусы становятся всё менее безопасными местами. А в переходе в онлайн есть свои риски, потому что кибератаки на университеты становятся всё активнее. Кстати, Россию это явление тоже не обошло стороной.

Политики защиты данных во всём мире при этом становятся всё сложнее и сложнее. Получается, международное научное и образовательное сотрудничество сегодня ограничивают не только геополитические конфликты, но и разные требования государств к защите персональных данных.

Политические же перемены могут привести к тому, считают эксперты Horizon Reports, что университеты поляризуются по разным позициям и смогут привлекать на обучение только студентов, разделяющих аналогичные взгляды.

Снижение приёма означает потерю доходов, а государственное финансирование между тем тоже сокращается (однако по этому тренду в отчётах Educause приведён в основном опыт США, где система финансирования вузов устроена иначе, чем в России).

При этом вузы, как и коммерческие компании, должны учитывать проблему глобального изменения климата, отмечают эксперты. Возможно, для российских реалий это не самый значимый тренд, но для стран Запада он имеет значение. В целом университетские коллективы, как никакие другие, понимают важность экологичных практик, потому что не только учат этому студентов, но и проводят исследования по соответствующим темам. Но понимать — не значит иметь ресурсы на многочисленные изменения.

Более экологичными и энергоэффективными должны стать и здания кампусов, и подходы к организации занятий, и цифровые технологии. Сейчас на работу компьютерных центров тратится заметная доля потребляемой вузами энергии.

Дата добавления: 2022-11-11; просмотров: 22; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!