Мусульмане в христианском королевстве

Вот как описывает жизнь мусульман в Иерусалимском королевстве арабский путешественник Ибн Джубайр, вообще‑то враждебно настроенный к христианам‑завоевателям: «Мы двинулись по дороге, вдоль которой тянулись поселения, где живут мусульмане, пребывающие в великом благоденствии под франками – да сохранит нас Аллах от подобного искушения! Условия, навязанные им, состоят в уступке половины посева в период жатвы, выплаты поголовного налога в один динар и семь кират (такой налог они платили и до завоевания своим мусульманским хозяевам. – Д. Х .) и вдобавок легкий налог на фруктовые деревья. Мусульмане являются владельцами своих домов и управляют ими, как сами разумеют… Сердца многих исполняются соблазна осесть там, когда они видят положение своих собратьев в областях, управляемых мусульманами, ибо состояние тех весьма далеко от процветающего. К несчастью для мусульман, в странах, где правят их единоверцы, они всегда жалуются на несправедливость своих владык, но зато хвалят поведение франков, правосудием которых можно только гордиться». Тот же Ибн Джубайр говорит о христианах, живущих близ Ливанского хребта, что они приносят воду и пищу мусульманским отшельникам, и прибавляет: «И если христиане так относятся к противникам их религии, то что же ты скажешь об отношении мусульман друг к другу?».

Общим местом в литературе о крестовых походах является подчеркивание терпимости мусульманских правителей и противопоставление ее нетерпимости крестоносцев. И это во многом верно, но никак не во всем, о чем свидетельствует Ибн Джубайр. Еще одно доказательство слышится в словах очевидца событий, человека, родившегося незадолго до того, как Папа Урбан II провозгласил крестовый поход, и умершего вскоре после отвоевания Иерусалима мусульманами. Это эмир Шейзара Усама ибн Мункыз, оставивший интереснейшую «Книгу назиданий», состоящую в основном из воспоминаний автора. Так вот, он описывает, как, бывая в Иерусалиме, он ходил молиться в ал‑Аксу. Мечеть эта была превращена в христианскую церковь и отдана ордену тамплиеров (о них ниже), но те сохранили рядом с ал‑Аксой маленькую мечеть. «Когда я заходил в мечеть ал‑Акса, в которой находились тамплиеры, бывшие моими друзьями, они освобождали ту маленькую мечеть, чтобы я мог в ней помолиться». Однажды в этой мечети на Усаму напал какой‑то христианин, требовавший, чтобы эмир Шейзара молился по‑христиански, но его урезонили и объяснили, что это прибывший недавно из Европы франк, не знающий местных обычаев.

|

|

|

Конечно, хорошо там, где нас нет, конечно, установление правосудия и примеры толерантности не являются извинением для завоевания. И все же приведенные слова несколько корректируют привычную картину безудержной эксплуатации проклятыми крестоносцами несчастных мусульман, их безудержной свирепости по отношению к инаковерующим. В общем, на Востоке возникло более или менее обыкновенное феодальное государство с внутренними распрями, феодальными интригами, придворными фаворитами и фаворитками, словом, всем тем, чего хватало в Европе. Реки в Палестине не текли млеком и медом, с травинок не капало оливковое масло, зато сухая земля Иерусалимского королевства была обильно полита кровью. И это маленькое королевство («я называю его баронией, так как оно очень невелико», – говорил безвестный переводчик‑перелагатель Гийома Тирского на старофранцузский язык) не могло существовать без поддержки с Запада. Конечно, время от времени благочестивые паломники решали остаться на некоторое время в Святой Земле, дабы защищать ее. Но по исполнении обета они возвращались на родину. И особой постоянной военной организацией, защищавшей Святую Землю от мусульман, стали духовно‑рыцарские ордены.

|

|

|

Духовно‑рыцарские ордены

В 1118 или 1119 г. девять рыцарей‑крестоносцев из Бургундии во главе с Гуго де Пэном приняли монашеский обет по уставу цистерцианцев (ветви монашеского ордена бенедиктинцев). Однако к трем привычным монашеским обетам – бедности, целомудрия и послушания – прибавили четвертый: сражаться с неверными. Третий правитель Иерусалимского королевства (второй, носивший титул короля) Балдуин II дю Бург даровал им дом. Этот дом стоял, по преданию, на том месте, где некогда находился Соломонов храм (по‑французски «temple»). В 1128 г. Папа утвердил это объединение как особую религиозную организацию, орден «Бедных (в значении принявших обет бедности, то есть отсутствия личной, но не общей собственности. – Д. Х .) рыцарей Христа и Соломонова храма». Иначе их называли храмовниками или тамплиерами. Орденская одежда – белый (по уставу цистерцианцев) плащ, с 1147 г. – с красным крестом. Это был первый, но не единственный орден Святой Земли.

|

|

|

Устав тамплиеров предписывал двоим есть из одной миски (символ крайней – для рыцаря – бедности помещался на гербе тамплиеров: два всадника на одной лошади), вводил строгую монашескую дисциплину и обязывал ставить послушание выше стремления к воинской славе.

В 1070 или 1080 г., то есть еще до начала крестовых походов, некий купец Мауро из южноитальянского города Амальфи основал в Иерусалиме госпиталь, посвященный св. Иоанну. Госпиталями (от лат. hospitalitas – «гостеприимство») тогда именовались странноприимные дома, в которых паломникам не только предоставляли кров и пищу, но и лечили, если это требовалось. При госпитале учреждалось братство под названием «Госпитальная братия св. Иоанна». Среди братии были монахи, заботившиеся о паломниках, и рыцари, охранявшие их, в том числе сопровождавшие от порта Акры до Иерусалима. Около 1099 г., после взятия Иерусалима крестоносцами, рыцари отделились от монахов и приняли название «Орден рыцарей госпиталя св. Иоанна Иерусалимского». Рыцари пока что обетов не принимали. В 1113 г. этот орден был официально признан Папой, причем в состав его могли включаться и священнослужители. Между 1118 и 1120 гг., возможно под влиянием тамплиеров, для членов данного ордена, которые обычно именовались иоаннитами или госпитальерами, стали обязательны четыре обета воинов‑монахов. Орден превратился в духовно‑рыцарский в полном смысле. Окончательно устав был утвержден лишь в 1259 г. Первоначальным одеянием членов ордена была черная мантия с короткими и очень узкими рукавами (это символизировало отсутствие свободы у монахов) и белым крестом с раздвоенным окончаниями (так называемый мальтийский крест) на левом плече. В середине XIII в. был принят красный плащ с указанным белым крестом.

|

|

|

Мальтийские рыцари

После падения Иерусалимского королевства госпитальеры сначала обосновались в городе Лимасол на Кипре, а в 1309 г. захватили остров Родос у Византии и сделали его орденским государством. Тогда же они стали именовать себя родосскими рыцарями. В 1523 г. турки выбили их с острова, и в 1530 г. они заняли остров Мальту и получили название мальтийских рыцарей. Мальтийские рыцари правили островом до 1798 г., когда он был захвачен французами. В надежде защититься от захватчиков Мальтийский орден еще в 1797 г. учредил особую провинцию в России, а 16 декабря того же года избрал великим магистром российского императора Павла I. Тот не только не принимал монашеских обетов, но был даже не католиком, а православным. Павел уделял огромное внимание ордену, видя в рыцарстве идею, способную противостоять губительному влиянию Французской революции. После убийства Павла новый император Александр I объявил себя не великим магистром, а всего лишь протектором (то есть покровителем) ордена, а в 1807 г. упразднил его в России. Мальта с 1800 г. была занята англичанами, превратившими ее в свою колонию. В конечном итоге в 1834 г. орден обосновался в Риме, причем резиденция ордена получила и сохраняет до сего дня право экстерриториальности. Это означает, что орден формально является суверенным государством, наподобие нынешнего Ватикана. Фактически же в наши дни Орден рыцарей госпиталя св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский) является религиозно‑благотворительной организацией.

Мальтийский орден

Госпитальеры на острове Родос, окруженном турками в 1480 г.

Тевтонский орден

Еще одним духовно‑рыцарским орденом Святой Земли стал основанный в 1190 г. в Акре несколькими горожанами из Бремена и Любека Орден дома Св. Марии Тевтонской. Он сначала возник как братство для ухода за больными крестоносцами. В 1198 г. этот орден был преобразован в духовно‑рыцарский с уставом тамплиеров, а собственный устав окончательно утвержден лишь в 1244 г. Особенностью его было то, что сюда принимались исключительно подданные Священной Римской империи. Так с Х в. именовалось государство, состоящее из Германского (это в основном и была Германия), Итальянского (фактически – Северная Италия), Бургундского (юго‑западная часть нынешней Франции) и так называемого Славонского (славянские земли на западе Империи) королевств. Обычно данный орден назывался Тевтонским, или Немецким. Орденская одежда – белый плащ с черным крестом. Распри между этим орденом, тамплиерами и госпитальерами привели к тому, что члены Тевтонского ордена приняли приглашение одного из польских князей переселиться в Польшу и принять на себя обязательство борьбы с язычниками пруссами (родственный литовцам народ в Прибалтике). Переезд состоялся в 1228 г., и с этого момента история немецкого ордена уже не имеет отношения к событиям в Святой Земле. Можно отметить, что после многочисленных перипетий этот орден существует и поныне в качестве религиозно‑благотворительной организации с резиденцией в Вене.

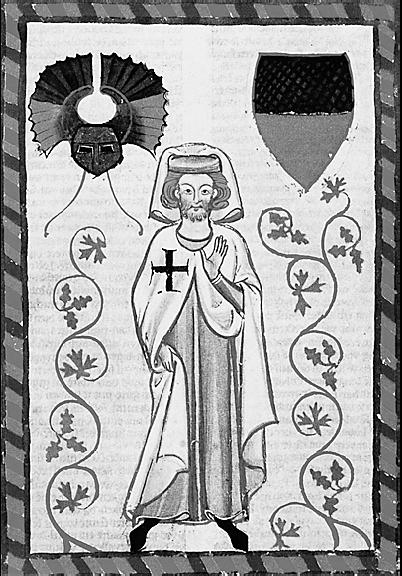

Тевтонский рыцарь в белом плаще с черным крестом и "рогатым" шлемом

Воюющие и молящиеся

Еще в IX–X вв. в Западной Европе распространяются идеи о том, что земное общество создано по образу и подобию небесного, где имеются девять чинов ангельских ( лат. ordo), объединенных в три группы. Так же и на земле наличествуют три сословия ( лат. тоже ordo): «молящиеся» (духовенство), обеспечивающие благосклонность небес к земной жизни, «воюющие» (рыцарство), обеспечивающие защиту христианского мира от внешних врагов и поддержание порядка в этом мире, и «трудящиеся» (они же «пашущие»), дающие своим трудом возможность существовать первым двум ordines (кстати сказать, слово ordo применялось и для названия монашеских и военно‑монашеских, то есть духовно‑рыцарских орденов). Возникновение духовно‑рыцарских орденов, то есть соединение в одной организации сословий «молящихся» и «воюющих» стало возможным по нескольким причинам. Среди них – произошедшие в конце Х – середине ХI в. перемены в положении монашества, Клюнийская реформа, изменения во взглядах на войну. В духовно‑рыцарских орденах сливались воедино аскетическая и воинская системы ценностей.

Тевтонский орден. Походная обстановка. Миниатюра. XIV в.

Создание духовно‑рыцарских (они же, как сказано, военно‑монашеские) орденов нашло широкую поддержку рыцарства и Церкви. Страстным пропагандистом этой идеи стал знаменитый проповедник, богослов и церковный деятель св. Бернард Клервоский.

Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 264; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!