Тепловые электрические станции

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

Кафедра ЭнАПУ

Отчет по производственной практике

Специальность: 5В071800 –«Электроэнергетика»

Выполнил: Тилепбергенов Д. А Группа: ЭЭк – 17 – 4

Проверила: Соколова И. С.

_______ ________ « » _________ 2018 г.

оценка подпись

Алматы, 2018

Содержание

1.Введение________________________________________________________3

2.Типы электростанций_____________________________________________4

3. Тепловые электрические станции

3.1. Конденсационные электростанции___________________________5

3.2. Теплоэлектроцентрали_____________________________________8

4. Гидроэлектростанции (ГЭС)_______________________________________10

5.Атомные электростанции (АЭС)___________________________________12

6. Газотурбинные установки_________________________________________14

7. Ветроэлектростанции ____________________________________________15

8. Приливные электростанции (ПЭС) _________________________________16

9.Заключение _____________________________________________________17

10.Список литературы _____________________________________________18

Введение

Энергетика является основой экономики нашей страны. Особо важное значение для развития экономики имеет электроэнергетика, оказывающая огромное революционизирующее воздействие на ускорение прогресса не только в промышленном производстве, но и во всех других областях жизни нашего общества.

Эта революционизирующая роль электрической энергии объясняется универсальностью ее использования, возможностью передачи на практически любые расстояния, бесконечной дробимостью и в то же время возможностью ее концентрации в очень больших масштабах. Легкость автоматизации процессов при использовании электрической энергии делает ее незаменимой служебной энергией.

|

|

|

Основными тенденциями развития ТЭС являются: освоение новых видов энергетических топлив; разработка новых способов преобразования энергии; концентрация мощностей; повышение параметров пара; совершенствование комбинированного производства электрической и тепловой энергии; промышленное освоение парогазового цикла.

Более половины всей мощности ТЭС работает сейчас на сверхкритических параметрах пара: все вновь вводимые в эксплуатацию крупные турбины 300—800 МВт рассчитаны на давление пара 25 МПа и температуру перегрева 540 или 560 °С.Электрическая станция представляет собой промышленное предприятие, на котором производится электрическая, а в некоторых случаях и тепловая энергия на основе преобразования первичных энергоресурсов.В зависимости от вида природных источников энергии (твердое топливо, жидкое, газообразное, ядерное, водяная энергия) станции подразделяются на тепловые (ТЭС), гидравлические (ГЭС), атомные (АЭС). Станции, на которых одновременно с электрической вырабатывается и тепловая энергия, называют теплоэлектроцентралями (ТЭЦ).Для каждого типа станции разрабатывается своя технологическая схема превращения первичной энергии в электрическую, а для ТЭЦ — ив тепловую. Технологическая схема характеризует последовательность процесса производства электрической и тепловой энергии и оснащение преобразовательного процесса основным оборудованием (паровыми котлами (атомными реакторами), паровыми или гидравлическими турбинами, электрическими генераторами), а также разнообразное вспомогательное оборудование и предусматривает высокую степень механизации и автоматизации процесса.Оборудование располагается в специальных зданиях, на открытых площадках или под землей. Агрегаты связаны между собой как в тепловой, так и в электрической части. Эти связи отражаются соответствующим образом в технологических, тепловых и электрических схемах.

|

|

|

Типы электростанций

Электрическая станция – это электроустановка или группа электроустановок для производства электрической энергии или электрической энергии и тепла для снабжения промышленного и сельскохозяйственного производства, коммунального хозяйства и транспорта. В настоящее, время для получения электрической энергии используют следующие типы электростанций:

|

|

|

1) тепловые электростанции (ТЭС), которые подразделяются на теплофикационные (теплоэлектроцентрали — ТЭЦ), конденсационные (КЭС) и ТЭС с использованием газотурбинных (ГТУ) и парогазовых (ПГУ) установок. Крупные КЭС, обслуживающие потребителей значительного района страны, получили название государственных районных электростанций (ГРЭС);

2) гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС);

3) атомные электростанции (АЭС);

4) дизельные электростанции (ДЭС);

5)гелиоэлектростанции или солнечные электростанции (СЭС);

6) геотермальные электростанции (ГеоЭС);

7) приливные электростанции (ПЭС);

8)ветроэлектростанции (ВЭС).

Во многих странах, в том числе и в России, усиленно ведутся работы по освоению новых, нетрадиционных источников электроэнергии, способов ее преобразования, а также работы по осуществлению управляемой термоядерной реакции синтеза гелия из дейтерия, что, как ожидается, позволит иметь практически неограниченный источник энергии.

Основную долю вырабатываемой электроэнергии, как в России, так и в мировой энергетике дают в настоящее время тепловые и гидравлические электростанции.

|

|

|

На ближайшую перспективу намечается форсированное развитие атомной энергетики и увеличение участия ГЭС, ГАЭС и ГТУ в покрытии пиковой части графика нагрузки энергосистем.

Электрическая часть электростанции тесно связана с другими частями, и поэтому режим ее работы должен, как правило, рассматриваться во взаимосвязи с режимом работы технологического (котельного, турбинного и иного) оборудования. Для понимания дальнейшего изложения рассмотрим кратко особенности технологического режима основных типов электростанций.

Тепловые электрические станции

3.1. Конденсационные электростанции

На тепловых электростанциях химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется в парогенераторе (котле) в энергию водяного пара, приводящего во вращение турбоагрегат (паровую турбину, соединенную с электрогенератором одним валом). Механическая энергия вращения турбоагрегата преобразуется генератором в электрическую. Топливом для электростанции служат уголь, торф, горючие сланцы, а также газ и мазут.

Тепловые электростанции, предназначенные только для производства электроэнергии, называют конденсационными электрическимистанциями (КЭС).

Принципиальная схема КЭС приведена на рис. 1.1. В котел Кт подается топливо (уголь, мазут, торф, сланцы), подогретый воздух и питательная вода (ее потери компенсируются химически очищенной водой ХОВ). Подача воздуха осуществляется дутьевым вентилятором ДВ, а питательной воды — питательным насосом ПН. Образующиеся при сгорании топлива газы отсасываются из котла дымососом Д и выбрасываются через дымовую трубу (высотой 100 - 250 м) в атмосферу. Острый пар из котла подается в паровую турбину Тб, где, проходя через ряд ступеней, совершает механическую работу — вращает турбину и жестко связанный с ней ротор генератора. Отработанный пар поступает в конденсатор К. (теплообменник); здесь он конденсируется благодаря пропуску через конденсатор значительного количества холодной (5 — 25°С) циркуляционной воды (расход циркуляционной воды в 50 - 80 раз больше расхода пара через конденсатор).

Рис. 2.1. Принципиальная схема КЭС

Источником холодной воды могут быть река, озеро, искусственное водохранилище, а также специальные установки с охлаждающими башнями (градирнями) или с брызгальными бассейнами (на относительно мелких электростанциях), откуда охлаждающая вода подается в конденсатор циркуляционными насосами ЦН. Воздух, попадающий в конденсатор через неплотности, удаляется с помощью эжектора Э. Конденсат, образующийся в конденсаторе, с помощью конденсатного насоса КН подается в деаэратор Др, который предназначен для удаления из питательной воды коррозионных газов и, в первую очередь, кислорода, вызывающего усиленную коррозию труб котла. В деаэратор также подается химически очищенная вода. После деаэратора питательная вода питательным насосом ПН подается в котел. Предварительно вода подогревается, причем ее подогрев осуществляется в подогревателях различного давления, снабжаемых паром из отборов турбины, а также в экономайзере (хвостовой части) котла. Пропуск основной массы пара через конденсатор приводит к тому, что 60 - 70% тепловой энергии, вырабатываемой котлом, бесполезно уносится циркуляционной водой.

Н рис. 2-5 приведен общий вид и основные сооружения мощной ГРЭС.

Рис. 2-2. Общий вид и основные сооружения мощной тепловой районной электростанции:

1— штабель угля; 2 — мостовой грейферный угольный кран; 3 — закрытая эстакада ленточных транспортеров со склада в угледробилки; 4 — угледробильное помещение; 5 — закрытая эстакада ленточных транспортеров из угледробилок в бункерное помещение котельной; 6 —котельная; 7—дымовые трубы; 8—машинный зал; 9—водохранилище; 10—береговая насосная; 11 — здание щита управления; 12— переходный мостик: 13— открытое распределительное устройство 110 кВ; 14 — ОРУ 220 кВ; 15—отходящие линии электропередачи 110 кв; 16 — трансформаторная мастерская; 17 — служебный корпус.

Наглядное размещение основного оборудования в главном корпусе пылеугольной электростанции приведено на рис.2-6.

|

|

Рис.2-3. Пространственная схема размещения оборудования и сооружений энергоблока пылеугольной электростанции:

/— помещение парогенераторов; II— машинный зал; / —разгрузочное устройство; 2 — вагоны с углем на склад; 3 — склад; 4 — кран-перегружатель; 5 — дробильная установка; б — ленточные конвейеры; 7, 8 — бункеры и питатели сырого угля; 9 — угольная мельница; 10 — сепаратор; // — пылевой циклон; 12 — бункер угольной пыли; 13 — пылевой шнек; 14 — питатели пыли; 15— мельничный вентилятор; 16 — парогенератор; 17 — пылеугольные горелки; 18 — топочная камера; 19 — пароперегреватели; 20 — водяной экономайзер; 21 — воздухоподогреватель; 22 — дутьевой вентилятор; 23 — золоуловитель; 24 — дымосос; 25 — дымовая труба; 26, 27 — шлакосмывные и золосмывные каналы; 28 — трубопроводы свежего пара; 29,30 — трубопроводы пара промежуточного перегрева; 31 — паровая турбина; 32 — электрический генератор; 33 — конденсатор; 34 — конденсатные насосы; 35 — регенеративные ПНД; 36 — деаэратор; 37 — бак-аккумулятор; 38 — питательный насос; 39 — регенеративные ПВД; 40 — питательные трубопроводы; 41 — насосная охлаждающей воды; 42 — очистные сетки; 43 — насосы охлаждающей воды; 44, 45 — подающие и сливные трубопроводы охлаждающей воды; 46 — фильтры химического обессоливания воды; 47 — сетевые подогреватели; 48 — электрическое распределительное устройство собственных нужд; 49 — электрический мостовой кран; 50 — повышающие электрические трансформаторы; 5/ — тепловые щиты управления; ЭЭ — электроэнергия высокого напряжения; ТЭ — тепловая энергия.

Особенности КЭС следующие:

1) строятся по возможности ближе к месторождениям топлива;

2) подавляющую часть выработанной электроэнергии отдают в электрические сети повышенных напряжений (110 - 750 кВ);

3) работают по свободному (т. е. не ограниченному тепловыми потребителями) графику выработки электроэнергии; мощность может меняться от расчетного максимума до так называемого технологического минимума;

4)низкоманевренны: разворот турбин и набор нагрузки из холодного состояния требуют примерно 3 - 10 ч;

5) имеют относительно низкий КПД (h=30 - 40 %).

Наиболее мощные конденсационные станций в России - Рефтинская ГРЭС, Костромская ГРЭС.

3.2. Теплоэлектроцентрали

Теплоэлектростанции, на которых отработавший пар наряду с выработкой электроэнергии используется для теплоснабжения, называют теплоэлектроцентралями (ТЭЦ).

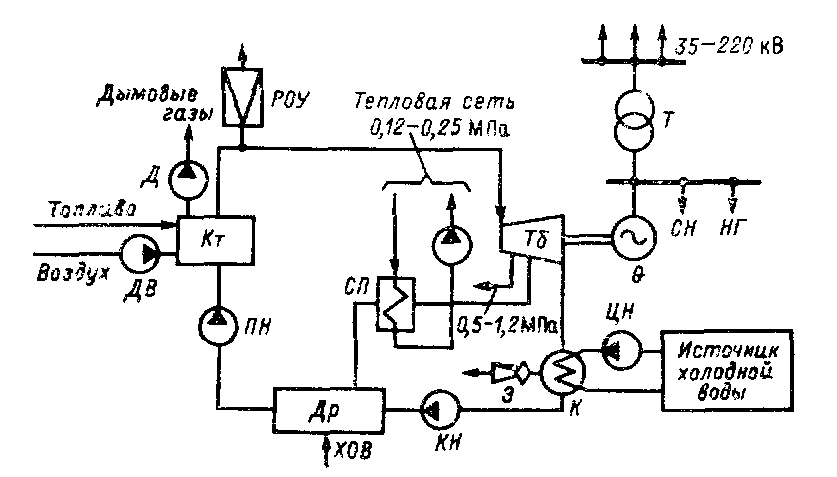

Принципиальная схема ТЭЦ приведена на рис. 1.2. В отличие от КЭС на ТЭЦ имеются значительные отборы пара, частично отработанного в турбине, на производственные и коммунально-бытовые нужды. Коммунально-бытовые потребители обычно получают тепловую энергию от сетевых подогревателей (бойлеров) СП. При снижении электрической нагрузки ТЭЦ ниже мощности на тепловом потреблении необходимая для потребителей тепловая энергия может быть получена с помощью редукционно-охладительной установки РОУ, питающейся острым паром котла. Чем больше отбор пара из турбины для теплофикационных нужд, тем меньше тепловой энергии уходит с циркуляционной водой и, следовательно, тем выше КПД электростанции. Следует, однако, отметить, что во избежание перегрева хвостовой части турбины через нее должен быть обеспечен во всех режимах пропуск определенного количества пара.

Рис. 2.4. Принципиальная схема ТЭЦ

В настоящее время в России около 40 % топлива расходуется на производство тепла. ТЭЦ, а также промышленные и крупные отопительные котельные обеспечивают потребность промышленности в паре и горячей воде практически на 100 %, а коммунально-бытовых потребителей и населения городов — более чем на 40%.

Особенности ТЭЦ, следующие:

1) строятся вблизи потребителей тепловой энергии;

2) обычно работают на привозном топливе;

3) большую часть вырабатываемой электроэнергии выдают потребителям близлежащего района (на генераторном или повышенном напряжении);

4) работают по частично вынужденному графику выработки электроэнергии (т. е. график зависит от теплового потребления);

5)низкоманевренны (так же, как и КЭС);

6) имеют относительно высокий суммарный КПД (при значительных отборах пара на производство и коммунально-бытовые нужды h=60 - 70 %).

Гидроэлектростанции (ГЭС)

Гидроэлектрические станции – это электроустановка, в которой гидравлическая энергия водотока (рек, водопадов и т.д..) преобразуется в электрическую.

Принципиальная схема ГЭС приведена на рис.1.3. Водное пространство перед плотиной называется верхним бьефом, а ниже плотины – нижним бьефом. Разность уровней верхнего (УВБ) и нижнего бьефа (УНБ) определяетнапор Н.

Верхний бьеф образует водохранилище, в котором накапливается вода, используемая по мере необходимости для выработки электроэнергии.

В состав гидроузла на равнинной реке входят: плотина, здание электростанции, водосбросные, судопропускные (шлюзы), рыбопропускные сооружения и др.

Рис. 2.5. Принципиальная схема ГЭС

Мощность ГЭС зависит от расхода воды через турбину и напора Н (рис. 1.3). Эта мощность определяется выражением

, [кВт]

, [кВт]

где  - расход воды, м3/с; Н—напор, м;

- расход воды, м3/с; Н—напор, м;  - суммарный КПД;

- суммарный КПД;

где  -КПД водоподводящих сооружений, КПД гидротурбины и КПД гидрогенератора соответственно.

-КПД водоподводящих сооружений, КПД гидротурбины и КПД гидрогенератора соответственно.

При небольших напорах строят русловые гидроэлектростанции, а при значительных напорах (более 30 - 35 м) — приплотинные ГЭС. В горных местностях сооружают деривационные ГЭС с большими напорами при малых расходах.

Общий вид ГЭС приплотинного типа представлен на рис. 5.1.

Вода под действием силы тяжести по водоводам движется из верхнего бьефа в нижний, вращая рабочее колесо турбины. Гидравлическая турбина соединена валом с ротором электрического генератора. Турбина и генератор вместе образуют гидрогенератор. В турбине гидравлическая энергия преобразуется в механическую энергию вращения на валу агрегата, а генератор преобразует эту энергию в электрическую. Возможно создание на реках каскадов ГЭС. В России построены и успешно эксплуатируются Волжский, Камский, Ангарский, Енисейский и другие каскады ГЭС.

Рис. 2.6. Общий вид ГЭС приплотинного типа

Особенности ГЭС, следующие:

1) строятся там, где есть гидроресурсы и условия дли строительства, что обычно не совпадает с месторасположением электрической нагрузки;

2) большую часть вырабатываемой электроэнергии отдают в электрические сети повышенных напряжений;

3) работают по свободному графику (приналичии водохранилищ);

4) высокоманевренные (разворот и набор нагрузки занимает примерно 3 - 5 мин);

5) имеют высокий КПД (hS» 85%).

Наиболее мощные гидростанции России – Красноярская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС,

Особую роль в современных энергосистемах выполняют гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). Эти электростанции имеют как минимум два бассейна — верхний и нижний с определенными перепадами высот между ними (рис. 1-9). В здании ГАЭС устанавливаются так называемые обратимые гидроагрегаты. В часы минимума нагрузки энергосистемы генераторы ГАЭС переводят в двигательный режим, а турбины — в насосный. Потребляя мощность из сети, такие гидроагрегаты перекачивают воду по трубопроводу из нижнего бассейна в верхний. В период максимальных нагрузок, когда в энергосистеме образуется дефицит генераторной мощности, ГАЭС вырабатывает электроэнергию. Срабатывая воду из верхнего бассейна, турбина вращает генератор, который выдает мощность в сеть.

Таким образом, применение ГАЭС помогает выравнивать график нагрузки энергосистемы, что повышает экономичность работы тепловых и атомных электростанций.

|

|

Рис.2.7. Схема ГАЭС

Как видно, гидроэлектростанции в отношении режимных параметров имеют ряд преимуществ перед тепловыми электростанциями. Однако в настоящее время преимущественно строятся тепловые и атомные электростанции. Определяющими факторами здесь являются размеры капиталовложений и время строительства электростанций.

Загорская ГАЭС-1 является первой и пока единственной ГАЭС в России. Располагается она в 100 км севернее Москвы на маловодной р. Кунья.

Атомные электростанции (АЭС)

АЭС – это по существу тепловые электростанции, которые используют тепловую энергию ядерных реакций. Один из основных элементов АЭС – реактор.

Атомные электростанции проектируются и сооружаются с реакторами различного типа на тепловых или быстрых нейтронах по одноконтурной, двухконтурной или трехконтурной схеме. АЭС могут сооружаться для производства только электрической энергии, аналогично КЭС, или для производства тепловой и электрической энергии, аналогично ТЭЦ.

Упрощенная принципиальная схема двухконтурной АЭС приведена на рис. 1.4. Как видно, оборудование второго контура, включающего турбину Тб и конденсатор К., аналогично оборудованию тепловых электростанций. Первый, радиоактивный контур содержит реактор, парогенератор и питательный насос.

Рис. 2.8. Принципиальная схема двухконтурной АЭС

В качестве расщепляющегося материала на АЭС обычно используется уран 235U (92 протона и 143 нейтрона) в виде концентрата закиси-окиси урана U3O8.

Поглощая один нейтрон, уран 235U делится на две части (осколки) с выделением энергии. При расщеплении 1 кг урана 235U выделяется энергии 21,6 млн. кВт·ч, что эквивалентно энергии, выделяющейся при сгорании примерно 2900 т угля.

Урана на земле не так мало, но 235U в нем только 0,714%, а основную массу (99,28%) составляет 238U, который нормально не расщепляется. Найдена возможность использовать и этот изотоп с получением плутония, также расщепляющегося материала;

На АЭС возможно также использовать торий, из которого получается расщепляющийся материал 233U.

Предполагалось, что к 2000 г. выработка электроэнергии на АЭС в мире может достигнуть 50 % общей выработки электроэнергии. Однако в настоящее время прогнозные оценки развития АЭС в мире на 2000 г. в силу ряда причин существенно снизились.

Особенности АЭС, следующие:

1) могут сооружаться в любом географическом месте, в том числе и в труднодоступном;

2) по своему режиму автономны от ряда внешних факторов;

3) требуют малого количества топлива;

4) могут работать по свободному графику нагрузки (за исключением атомных ТЭЦ);

5) чувствительны к переменному режиму, особенно АЭС с реакторами на быстрых нейтронах; по этой причине, а также с учетом требования экономичности работы для АЭС выделяется базовая часть графика нагрузки энергосистемы;

6) слабо загрязняют атмосферу; выбросы радиоактивных газов и аэрозолей незначительны и не превышают значений, допустимых санитарными нормами. В этом отношении АЭС оказываются более чистыми, чем ТЭС.

Газотурбинныеустановки.

Основу современных газотурбинных электростанций составляют газовые турбины мощностью 25-100 МВт. Упрощенная принципиальная схема ГТУ представлена на рис. 1.5.

Топливо (газ, дизельное горючее) подается в камеру сгорания, туда же компрессором нагнетается сжатый воздух. Горячие продукты сгорания отдают свою энергию газовой турбине, которая вращает компрессор и синхронный генератор. Запуск установки осуществляется при помощи разгонного двигателя и длится 1-2 мин, в связи с чем газотурбинные установки отличаются высокой маневренностью и пригодны для покрытия пиков нагрузки в энергосистемах.

Коэффициент полезного действия газотурбинных установок с агрегатами 25 - 100 МВт составляет 29 - 34 %.

Рис. 2.9. Принципиальная схема газотурбинной электростанции:

КС— камера сгорания; Тб — турбина; КП — компрессор; М — пусковой двигатель.

Ветроэлектростанции

Ветроэлектростанции небольшой мощности используются в качестве источников электроэнергии в сельских местностях, в труднодоступных районах, на метеорологических станциях и в других местах, где стабильно удерживается ветреная погода. В России имеются установки мощностью в 100 - 400 кВт, разрабатываются установки значительно большей мощности.

Подсчитано, что с земной поверхности площадью в 1 км2 можно получить в среднем 250 - 750 кВт мощности и выработать 2,19 - 6,57 млн. кВт·ч электроэнергии в год.

Преобразование кинетической энергии ветра в электрическую происходит с помощью ветроэнергетических установок (ВЭУ), которые можно классифицировать:

- по мощности — малые (до 10 кВт), средние (от 10 до 100 кВт),

крупные (от 100 до 1000 кВт), сверхкрупные (более 1000 кВт);

- по числу лопастей рабочего колеса — одно-, двух-, трех- и

многолопастные;

- по отношению рабочего колеса к направлению воздушного по

тока — с горизонтальной осью вращения, параллельной (рис. 6.2, а; 6.3)

или перпендикулярной вектору скорости (ротор Дарье) (рис. 6.2, б). Вертикальные конструкции хороши тем, что улавливают ветер любого направления.

В настоящее время в мире и России наибольшее распространение получили трехлопастные ВЭУ с горизонтальной осью вращения, в состав которых входят следующие основные компоненты: рабочее колесо 1, гондола с редуктором 2 и генератором, 3 и фундамент 4.

Башня — чаще трубообразная, реже — решетчатая, на ней в гондоле размещается основное энергетическое, механическое и вспомогательное оборудование ВЭУ, в том числе рабочее колесо или ротор с лопастями, преобразующие энергию ветра в энергию вращения вала, редуктор для повышения частоты вращения вала ротора и генератор. Лопасти ротора могут быть жестко закреплены на его втулкеили изменять свое положение в зависимости от скорости ветра для повышения полезной мощности ВЭУ. В качестве генератора могут использоваться: синхронные и асинхронные (чаще всего), а также (реже) асинхронизируемые синхронные генераторы. Считается целесообразным установка ВЭУ в местах, где среднегодовая скорость ветра составляет более 5 м/с.

|

|

Рис. 2.13. Виды ветроэнергетических

установок:

а — ВЭУ с горизонтальной осью вращения; б— ВЭУ с вертикальной осью вращения; 1 — рабочее колесо; 2— гондола с двигателем и редуктором; 3— башня; 4— фундамент установки

Рис. 2.14. Общий вид ВЭУ

Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 716; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!