Виды и марки нитратов целлюлозы

Нитраты целлюлозы различаются по содержанию азота, которое зависит от степени этерификации целлюлозы и определяет их энергетические свойства, а также характеризует другие физико-химические показатели, важнейшими из которых, с технологической точки зрения, являются вязкость и растворимость в спиртоэфирном растворителе. В зависимости от содержания азота нитраты целлюлозы делятся на два основных вида: коллоксилины (содержание азота 10,64 – 12,39 %) и пироксилины (11,76 – 13,51 %)[1]. Кроме того, существует такое понятие, касающееся нитратов целлюлозы, как пироколлодий с содержанием азота 12,6±1 %, открытый Д.И. Менделеевым. Особенностью этого нитрата целлюлозы является высокая растворимость при максимальном содержании азота.

Коллоксилины выпускаются различных марок, например, лаковые (содержание азота 11,89 – 12,26 %) с вязкостью 0,98 – 2,2 ºЭ (5,88 – 13,2 сП ), применяемые для изготовления лаков, эмалей, грунтовок, шпаклевок и т.п.; линолеумный (содержание азота 10,64 – 11,58 %) с вязкостью 1,4 – 2,8 ºЭ (8,4 – 16,8 сП), применяемый для изготовления строительных линолеумов; целлулоидный (содержание азота 10,78 – 11,25 %) с вязкостью 1,5 – 2,5 ºЭ (9,0 – 15,0 сП ) и др. Полная номенклатура коллоксилинов, выпускаемых заводами бывшего СССР, приведена в работах [1,2]. В работе [2] приведены отдельные типы коло-ксилинов, выпускаемых за рубежом.

В пороховой промышленности используется коллоксилин марки Н (НХ, НД). Содержание азота в этом коллоксилине 11,82 – 12,17 %, вязкость 1,9 – 3,0 ºЭ (11,4 – 18,0 сП). Он применяется для изготовления баллиститных порохов.

|

|

|

Для изготовления пироксилиновых порохов применяются так называемые смесевые пироксилины следующих марок:

– высокоазотный В-I с содержанием азота не менее 13,02 % (208 мл NO/г), вязкостью 4 – 15 ºЭ (24 – 90 сП) и растворимостью не менее 22 %;

– высокоазотный В-II с содержанием азота не менее 13,05 – 13,14 % (208,5 – 210 мл NO/г), вязкостью 8 – 12 ºЭ (48 – 72 сП) и растворимостью не менее 31,5 %;

– среднеазотный СА с содержанием азота не менее 12,76 – 13,01 % (204 – 207,9 мл NO/г), вязкостью 8 – 12 ºЭ (48 – 72 сП) и растворимостью не менее 32 %;

– низкоазотный НА с содержанием азота не менее 12,39 – 12,52 % (198 – 200 мл NO/г), вязкостью 8 – 12 ºЭ (48 – 72 сП), растворимость не регламентируется.

Смесевые пироксилины изготавливаются из двух видов пироксилинов: пироксилина №1 (высокоазотного) с содержанием азота не менее 13,09 % (209 мл NO/г), растворимость которого в спиртоэфирном растворителе всего 4 %, вязкость 8 – 12 ºЭ (48 – 72 сП) и пироксилина №2 (низкоазотного), который, в свою очередь, делится на марки:

– 2П1 с содержанием азота не менее 12,39 % (198 мл NO/г), вязкостью 6 – 10 ºЭ (36 – 60 сП) и растворимостью не менее 99 %; применяется для изготовления смесевых пироксилинов марки ВА-II;

|

|

|

- 2П2 с содержанием азота не менее 11,89 % (190 мл NO/г), вязкостью 6 – 10 ºЭ (36 – 60 сП), растворимостью не менее 96 %; применяется для изготовления смесевых пироксилинов марок СА, ВА-I;

– 2П3 с содержанием азота не менее 11,76 % (188 мл NO/г), вязкостью 6 – 10 ºЭ (36 – 60 сП), растворимость не регламентируется; применяется для изготовления смесевых пироксилинов марок НА;

– 2П с содержанием азота 12,17 – 12,39 % (194,5 – 198,0 мл NO/г), вязкостью 8 – 12 ºЭ (48 – 72 сП), растворимость не регламентируется, применяется для изготовления пироксилино–целлюлозного полотна.

Необходимость использования смесевых пироксилинов связана с тем, что высокоазотные нитраты целлюлозы плохо растворимы. Поэтому для регулирования содержания азота в порохе и обеспечения пластификации высокоазотные нитраты целлюлозы (пироксилин №1) смешиваются с хорошо растворимыми низкоазотными нитратами целлюлозы (пироксилином №2). В результате пироксилиновые пороха можно рассматривать как композиционные системы, в которых пироксилин №1 является наполнителем, пироксилин №2 – связующим. Это позволяет обеспечить достаточно высокое содержание азота и хорошую технологичность переработки пороховой массы.

|

|

|

Свойства нитратов целлюлозы

1.3.1 Структура и физические свойства

Нитраты целлюлозы имеют внешнее сходство с исходной целлюлозой (в обычном неполяризованном свете). Это твердые волокнистые вещества белого или желтоватого цвета, не имеющие запаха. Гетерогенный характер реакции этерификации способствует сохранению и морфологической структуры (надмолекулярных образований) этерифицируемой целлюлозы. Простейшим надмолекулярным образованием является пачка (элементарная фибрилла), состоящая из макромолекулярных цепей. Пачки могут агрегироваться, создавая более крупные структурные образования – микрофибриллы, фибриллы, являющиеся основой стенок волокон.

Нитраты целлюлозы характеризуются неоднородной структурой. Даже в пачке макромолекулы упакованы неодинаково, имеют участки с высокой и низкой степенью ориентации, различающиеся по реакционной способности к гидролизу, этерификации и т.д. При этом участки с высокой степенью ориентации подобны кристаллической структуре, что позволяет считать нитраты целлюлозы как и исходную целлюлозу, полимерами аморфно-кристаллического строения. Рентгенографические исследования показали, что для нитратов целлюлозы содержание упорядоченных участков составляет 20-30 % и возрастает с увеличением степени этерификации [1].

|

|

|

Плотность нитратов целлюлозы зависит от содержания азота (таблица 1).

Таблица 1 – Зависимость плотности нитратов целлюлозы от содержания азота

| Массовая доля азота, % | 0 | 1,7 | 6,4 | 10,87 | 12,68 | 13,41 |

| Плотность, кг/м3 | 1618 | 1640 | 1656 | 1674 | 1673 | 1680 |

Гигроскопичность нитратов целлюлозы ниже, чем у целлюлозы. Она тем ниже, чем выше степень замещения. Суммарное содержание влаги и азота в нитратах целлюлозы при относительной влажности воздуха до 80 % является постоянной величиной

N+H2O=14,6,

где N – массовая доля азота, %; H2O – массовая доля воды, %.

Нитраты целлюлозы хорошо сорбируют пары органических растворителей, а из водных растворов – соли, кислоты, красители, хуже - гидроксиды металлов.

Химические свойства

Химические свойства нитратов целлюлозы связаны с особенностями химического строения их макромолекул. В макромолекулах содержатся три типа реакционных центров, способных к различным превращениям: сложноэфирные нитратные группы, свободные незамещенные гидроксильные группы, гликозидные связи. В реакции участвуют одновременно все три типа центров, причем реакционная способность каждого из них находится в прямой зависимости от соседнего окружения в элементарном звене и изменяется в процессе реакции.

Реакции по гликозидным связям всегда приводят к деструкции полимерной цепи. Гидроксильные группы играют важную роль в межмолекулярных связях. Большинство химических взаимодействий нитратных групп можно условно разделить на реакции гидролиза, в результате которых могут восстанавливаться гидроксильные группы либо образовываться ангидро или оксидные формы, а также на реакции нуклеофильного и электрофильного замещения поляризованных эфирных связей.

Нитраты целлюлозы в отличие от целлюлозы относительно устойчивы к действию кислот, их действие зависит от концентрации. Так, серная кислота с массовой долей до 20 % на нитраты целлюлозы почти не действует, а ее растворы массовой долей 0,2 – 0,3 % не вызывают изменений в нитратах целлюлозы даже при длительном кипячении, что используется в процессе их стабилизации. Эта кислота массовой долей более 20 % вызывает денитрацию нитратов целлюлозы, 98 % не только денитрует, но и деструктирует их, а при повышении температуры идет разложение до образования оксидов азота и диоксида углерода. Серная кислота с массовой долей 92 % при минусовых температурах денитрует и растворяет нитраты целлюлозы (это свойство используется при определении содержания азота по методу Лунге).

Растворы азотной кислоты с массовой долей 50 % и выше при минусовых температурах медленно денитруют и деструктируют нитраты целлюлозы, при нагревании до 70 –80 ºС происходит их быстрый распад. Фосфорная кислота с концентрацией 100 % при температурах 15 – 25 ºС не взаимодействует с нитратами целлюлозы. Органические кислоты, например, уксусная, даже в концентрированных растворах (50-60 %) практически не влияют на нитраты целлюлозы, но при концентрации 80 % и кипячении вызывают быстрое разрушение нитратов целлюлозы с выделением оксидов азота.

Малая чувствительность нитратов целлюлозы к действию разбавленных кислот не означает, что такая примесь не отразится на их качестве. Длительный контакт с разбавленными кислотами ведет к потере химической стойкости нитратов целлюлозы.

Нитраты целлюлозы малочувствительны к окислителям. Даже такие сильные окислители, как перманганат калия или хлорноватистая кислота, не вызывают заметного изменения их свойств. Это свойство используется при отбелке высококачественных коллоксилинов. В тоже время оксиды азота денитруют и окисляют нитраты целлюлозы. Газообразный NO2 приводит к образованию карбоксильных групп у шестого углеродного атома и денитрации нитратных групп у второго и третьего углеродных атомов с регенерацией гидроксильной группы. Скорость и полнота этих процессов увеличиваются с повышением содержания воды в нитратах целлюлозы.

Действуя на нитраты целлюлозы восстановителями, например, гидросульфидом натрия, можно регенерировать целлюлозу без изменения ее химических свойств. Восстановителями нитратов целлюлозы являются хлористое и двууксусное железо, железный купорос, хлористое олово. Реакции восстановления могут сопровождаться побочными процессами, уменьшающими степень полимеризации.

В отличие от целлюлозы нитраты целлюлозы очень чувствительны к действию щелочных растворов, концентрация щелочи в которых превышает 0,1 %. При контакте нитратов целлюлозы со щелочью происходит отщепление нитратных групп. Появляющиеся в результате этой реакции гидроксильные группы окисляются с образованием функциональных альдегидных, кетонных и карбоксильных групп. Это приводит к деполимеризации, а затем к распаду гликозидных остатков в результате разрыва связей между углеродными атомами С1–С5 и С2–С3. Растворы щелочей действуют тем энергичнее, чем выше концентрация щелочи и температура. Содовые растворы оказывают меньшее разрушающее действие и широко применяются в производстве для стабилизации нитратов целлюлозы, так как легко разрушают нестабильные примеси.

1.3.3 Взаимодействие с окружающей средой

Нитраты целлюлозы чувствительны к свету, нагреву, влаге. При интенсивном и длительном действии света на нитраты целлюлозы наблюдается медленное разложение нитратов целлюлозы. При этом уменьшается содержание азота, появляются газообразные продукты разложения (диоксиды углерода, азот и оксиды азота), уменьшается масса нитратов целлюлозы, их механическая прочность, вязкость, способность растворяться в органических растворителях, параллельно происходит пожелтение. Чем выше вязкость нитратов целлюлозы, тем больше времени требуется до начала разложения под действием света.

Разложение нитратов целлюлозы происходит при нагревании. Длительный нагрев при температуре более 60 ºС приводит к деструкции и термическому распаду нитратов целлюлозы. В продуктах разложения содержатся оксиды азота, углерода, вода, органические соединения (формальдегид, муравьиная кислота, метан и т.д.). Установлено, что при разных температурах образуются различные продукты разложения [3]. Так, при температурах ниже 125 ºС образуется большое количество воды, выделяются оксиды углерода, оксид азота, свободного азота выделяется мало, зато в оставшемся продукте содержится много азота. При температурах 130 – 145 ºС резко уменьшается содержание азота в продукте, оставшемся после разложения. При 150 – 160 ºС происходит разложение со взрывом. Скорость разложения нитратов целлюлозы под действием температуры увеличивается с увеличением в них содержания азота, температура вспышки соответственно понижается.

Нитраты целлюлозы гидролизуются во влажной атмосфере. Гидролиз сопровождается реакциями окисления и восстановления, в результате которых образуется большое количество низкомолекулярных соединений. Образующиеся продукты окисления могут быть катализаторами гидролитического разложения. Среди продуктов гидролитического разложения обнаруживаются органические кислоты, азотистая кислота, окислы азота, этилнитрат, этиловый спирт, углеводы и др. Наименьшая скорость гидролиза наблюдается при рН=7.

Взрывчатые свойства

Причиной взрывчатых свойств у нитратов целлюлозы является наличие нитратных групп. Нитраты целлюлозы чувствительны к различным воздействиям (удару, трению, искре). В большей степени эти свойства проявляются у высокоазотных нитратов целлюлозы – пироксилинов.

Очень чувствителен к удару стальным предметом сухой пироксилин. Эти свойства подсохшего пироксилина необходимо учитывать в производственных условиях.

С увеличением влажности чувствительность пироксилина снижается. При содержании 20 % влаги пироксилин не детонирует при ударе. При влажности примерно 30 % пироксилин считается безопасным в обращении. Даже капсюль – детонатор не вызывает в нем детонацию. Но при наличии в нем небольшого количества сухого пироксилина (играющего роль промежуточного детонатора) такой пироксилин может сдетонировать.

Все виды нитратов целлюлозы с влажностью более 12 % при температуре 20 – 40 ºС нечувствительны к трению (в условиях стандартных испытаний), а также не загораются от огнепроводного шнура.

Чувствителен сухой пироксилин к ударной волне. Горение пироксилина при определенной плотности и давлении может переходить в детонацию. Чем меньше плотность и выше давление, тем больше возможности перехода горения в детонацию. Скорость детонации прессованного пироксилина равна 6500 – 7500 м/с при плотности 0,8 – 1,3 г/см3 соответственно.

Чувствительность пироксилина к электрической искре зависит от его дисперсности, влажности, температуры и влажности окружающего воздуха. Минимальная энергия воспламенения нитратов целлюлозы при их дисперсности 0,2 – 0,3 мм и влажности не более 4 %, температуре окружающего воздуха 18 – 22 ºС и относительной влажности 40 – 70 % составляет 2·10-2 Дж [1]. Вероятность воспламенения от искрового заряда увеличивается, если нитраты целлюлозы находятся во взвешенном состоянии.

Результаты испытаний нитратов целлюлозы на отдельные виды воздействий приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Взрывчатые свойства нитратов целлюлозы

| Вид испытания | Коллоксилин | Пироксилин | ||

| сухой | влажный | сухой | влажный | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Чувствительность к удару на копре К-44-II (груз массой 10 кг, высота 250 мм), % взрывов | 40–50 | 0 | 85–100 | 8–12 |

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Чувствительность к трению на копре К-44-III, МПа | 41,1 | - | 58,8 | - |

| Бризантность (обжатие свинцового цилиндра массой 50 г), мм | 3,0 | 0,5-1,0 | 14 | 6-8 |

Подробные данные по чувствительности к удару, бризантности, фугасному действию и чувствительности к электрической искре приведены в работе [1].

Растворимость

Растворимость нитратов целлюлозы зависит от природы растворителя, условий растворения, а также от свойств нитратов целлюлозы (содержания азота, вязкости, однородности по степени этерификации и молекулярно-массовому распределению). Нитраты целлюлозы любой степени замещения нерастворимы в воде, но растворимы во многих органических растворителях. Все растворители нитратов целлюлозы имеют в своих молекулах полярную группу.

Универсальный растворитель нитратов целлюлозы различной степени этерификации – ацетон. Нитраты целлюлозы с массовой долей азота 9 – 11 % растворяются в этиловом спирте, с массовой долей 11 – 12,8 % хорошо растворяются в кетонах, сложных эфирах уксусной кислоты, метиловом спирте, диоксане, этиленгликоле и др.

Большое практическое значение имеют комбинированные растворители, состоящие из одного или двух активных растворителей, одного или нескольких скрытых растворителей и разбавителей со слабым растворяющим действием, широко применяемые в лакокрасочной промышленности.

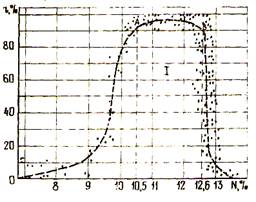

Бинарные смеси растворителей позволяют получить оптимальный эффект растворения нитратов целлюлозы. Наиболее известна спиртоэфирная смесь. Растворитель такого состава применяется при изготовлении порохов. Растворимость нитратов целлюлозы в спиртоэфирном растворителе зависит от соотношения в нем компонентов и содержания азота в нитратах целлюлозы. На рис.1 приведена зависимость растворимости нитратов целлюлозы от содержания в них азота при соотношении спирта и эфира 1:2 [1].

Из рисунка следует, что зависимость имеет сложный характер. Нитраты целлюлозы с содержанием азота до 7 % почти не растворяются. С увеличением содержания азота их растворимость увеличивается и остается высокой

|

Влияние температуры на растворимость нитратов целлюлозы незначительно. При этом большое значение имеет природа растворителя. Так, например, растворимость нитратов целлюлозы в спиртоэфирной смеси повышается с понижением температуры, а в нитратах многоатомных спиртов, например, нитроглицерине, наоборот, уменьшается.

Кроме жидких растворителей, имеются вещества, с которыми нитраты целлюлозы полностью совмещаются, образуя вязкую массу, например, камфара. Смесь камфары со спиртом применяется при изготовлении целлулоида.

Такие вещества, как касторовое масло, вазелин, вазелиновое масло, не совмещаются с нитратами целлюлозы, но небольшие их количества (не более 1 – 3 % от массы полимера), играя роль «смазки» между надмолекулярными образованиями, влияют на деформационные свойства и облегчают их переработку.

Вязкость

Под вязкостью нитратов целлюлозы понимается вязкость их стандартных растворов. При одинаковом содержании азота в нитратах целлюлозы и близких молекулярно-массовых распределениях вязкость дает информацию о средней степени полимеризации, которая в значительной мере предопределяет физико-химические свойства изделий на основе нитратов целлюлозы. При одних и тех же условиях испытания (природа растворителя, концентрация раствора, температура) и при одной и той же степени этерификации вязкость тем больше, чем выше степень полимеризации нитратов целлюлозы.

В производстве лаков и красок для обеспечения технологичности раствора требуются нитраты целлюлозы малой вязкости, что соответствует степени полимеризации в пределах 100 – 300. Допускать чрезмерного снижения вязкости нельзя, так как низкая вязкость снижает прочность пленки, образующейся при покраске. В целлулоидном коллоксилине допускается степень полимеризации 350 – 600.

Большое значение имеет вязкость пироксилинов в производстве пироксилиновых порохов. Уменьшение вязкости облегчает формирование порохового шнура, ускоряет и улучшает пластификацию пороховой массы, снижает расход растворителя (дозировочный коэффициент растворителя). Однако очень низкая вязкость пироксилина уменьшает механическую прочность пороха.

В пороховой промышленности используется условная вязкость, выраженная в градусах Энглера (1º Э равен 6 сП) и определяется на стандартных ацетоновых растворах с помощью вискозиметра Энглера. Наиболее рациональной условной вязкостью для пироксилина №1 считается 6 – 10 ºЭ (36 – 60 сП), для пироксилина №2 – 4 –8 ºЭ (24 – 48 сП). В заводских условиях пироксилин №1 получают вязкостью 8 – 12 ºЭ (48 – 72 сП), пироксилин №2 вязкостью 6 – 10 ºЭ (36 – 60 сП), что соответствует степени полимеризации 1000 – 1200 [1].

В лакокрасочной промышленности применяются коллоксилины, их качество оценивается по вязкости растворов в комбинированном растворителе. За условную вязкость этих растворов принимается время (в секундах) прохождения стального шарика диаметром 7,938 мм слоя высотой 250 мм в вертикально установленной трубке, наполненной испытуемым раствором. Корреляция между вязкостями, определенными по приведенным методикам, не существует, так как растворители имеют разную активность по отношению к испытываемым нитратам целлюлозы, кроме того, испытываемые растворы по этим методикам имеют различную концентрацию.

Концентрированные растворы нитратов целлюлозы, так же, как и любые концентрированные растворы полимеров, характеризуются аномалией вязкости. Она не является постоянной величиной, а зависит от напряжения сдвига. С увеличением концентрации вязкость растворов растет как и у других полимеров не пропорционально концентрации, так как появляется структурная вязкость, обусловленная взаимодействием молекул в растворе.

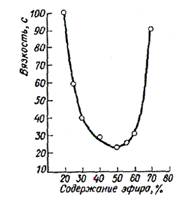

Вязкость растворов в смешанных растворителях зависит не только от вязкости самого нитрата целлюлозы, но и от соотношения компонентов растворителя, причем кривая зависимости вязкости от состава смеси растворителей обычно проходит через минимум, который отвечает лучшей растворяющей способности смеси. Пример такой зависимости для 4 % раствора нитрата целлюлозы с содержанием 12,2 % азота в спиртоэфирном растворителе дан на рис. 2 [4].

Не рекомендуется смешение разных партий нитратов для получения средней условной вязкости. Это приводит к ухудшению физико-химических характеристик продукции, получаемой из смеси, по сравнению с получаемой

из исходных нитратов целлюлозы. Причем, чем больше разница условных вязкостей исходных нитратов целлюлозы, тем хуже физико-механические характеристики [1].

Химическая стойкость

По своей природе нитраты целлюлозы относительно нестойкие соединения. Для них характерно самопроизвольное химическое разложение даже при умеренных температурах. С повышением температуры скорость разложения увеличивается. Поэтому в пороховой промышленности под химической стойкостью нитроцеллюлозы понимается их способность сопротивляться разложению.

Разложение нитратов целлюлозы заключается в их распаде с выделением различных продуктов (оксидов азота, оксидов углерода, воды и др.). Продукты разложения химически активны, они реагируют между собой и с нитратами целлюлозы. Газообразные продукты распада NO2, NO, пары воды и азотной кислоты являются катализаторами процесса разложения. В результате их действия процесс разложения ускоряется. Наиболее активную роль в этом процессе играет диоксид азота NO2. Он действует как за счет непосредственного окисления нитрата целлюлозы, восстанавливаясь при этом до NO, а последний, окисляясь, дает снова NO2, так и за счет образования неорганических кислот, способствующих протеканию гидролиза.

Суммарный процесс распада нитратов целлюлозы является экзотермическим. Прогрессивное повышение температуры при высоких скоростях распада может привести к самовоспламенению и горению нитратов целлюлозы.

Воздействие внешних условий (тепла, влаги и т.д.) способствует снижению химической стойкости нитратов целлюлозы. Особенно сильно на химическую стойкость влияет содержание в них серной кислоты как связанной, так и свободной. Связанная серная кислота находится в виде смешанных серно-азотных эфиров. Свободную серную кислоту, находящуюся внутри волокон, называют «закапсюлированной» кислотой.

Снижают химическую стойкость нитратов целлюлозы также присутствующие и образующиеся при нитрации нестойкие примеси и побочные вещества, например, нитропродукты гидролиза и окисления целлюлозы (нитросахара). Поэтому при изготовлении нитратов целлюлозы требуется технологическая операция – стабилизация. Она заключается в удалении из нитратов целлюлозы кислот и побочных продуктов.

Химическая стойкость определяется количеством оксидов азота, выделяемых из 1 г нитратов целлюлозы при нагревании в течение 2 часов при 132±0,4 ºС. Метод основан на том, что процесс разложения нитратов целлюлозы идет при высокой температуре в том же направлении, что и при низкой, различаясь только по скорости (закон Бертло). Однако это наблюдается тогда, когда условия разложения испытываемого продукта при низких температурах практически не отличаются от условий их разложения при высоких температурах.

В пороховой промышленности приняты следующие требования к химической стойкости: для пироксилина №1 – 3 мл NO/г, для пироксилина №2 – 2 мл NO/г. Для пироксилина №2 значение химической стойкости достигается относительно легко, а для пироксилина №1 стабилизация является сложной операцией, требующей значительного времени.

2 Сведения о сырье и материалах, используемых в производстве нитратов целлюлозы

Основным сырьем для получения нитратов целлюлозы является целлюлоза. В производстве применяются также азотная кислота, серная кислота или олеум, используемые для приготовления нитрующих смесей; сода (карбонат натрия) – для стабилизации полученных нитратов целлюлозы; техническая вода, применяемая как транспортное средство при передаче нитратов целлюлозы между фазами, для приготовления соответствующих растворов, отмывки нитратов целлюлозы от примесей и т.д.

2.1 Целлюлоза

Название «целлюлоза» происходит от латинского слова Cellula-клетка, поэтому в старой литературе ее иногда называют клетчаткой, а нитраты целлюлозы – нитроклетчаткой.

Целлюлоза представляет собой природное высокомолекулярное соединение, являющееся основой большинства растений. Ресурсы целлюлозы при рациональном использовании могут возобновляться в практически неограниченных количествах (ежегодно за счет солнечной энергии синтезируется до 2 биллионов тонн целлюлозы).

По своей химической природе целлюлоза относится к сахарам, что доказывается глубоким кислотным гидролизом, при котором получается глюкоза и ее выход составляет 98 – 99 %. Следовательно, структурной единицей целлюлозы является глюкоза и в общей форме ее строение может быть выражено формулой

(С6Н10О5)х,

где х – степень полимеризации.

Глюкоза в некоторых реакциях ведет себя как пяти-

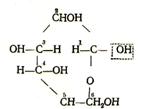

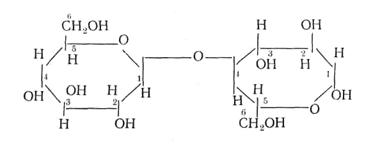

атомный спирт (например, реакция замещения). С другой стороны, глюкоза проявляет свойства восстановителя и может окисляться в кислоту, содержащую то же самое количество углеродных атомов. Это говорит о том, что один из атомов углерода в глюкозе находится в альдегидной группе. Эти реакции дают основание считать глюкозу альдегидоспиртом, причем существовать он может в таутомерных формах: альдегидной и циклической. В целлюлозу глюкоза входит в циклической форме, структурная формула которой имеет вид

В этой форме глюкоза имеет у первого углеродного атома гидроксильную группу, возникшую из карбоксильной

В этой форме глюкоза имеет у первого углеродного атома гидроксильную группу, возникшую из карбоксильной

|

группы (альдегидной или кетонной), остальные гидроксильные группы – спиртовые (ацетальные). Эти гидроксильные группы отличаются от первой своей реакционной способностью.

Относительная стойкость целлюлозы к гидролизу кислотами свидетельствует о пиранозной структуре глюкозного звена (внутренний кислородный мостик 1-5), поскольку известно, что пиранозиды более стойки к гидролизу, чем фуранозиды.

Особенность сахаров еще в том, что они могут принадлежать к одной из двух форм: D или L, различающейся расположением водорода у последнего ассиметричного (пятого) атома углерода. Для D характерно его левое расположение (по вращению плоскости поляризации), для L – правое. Глюкоза, входящая в целлюлозу, имеет D-форму.

Исходя из таких представлений, глюкоза как структурная единица является шестичленным циклом, имеющим в положении 1-5 ацетальную связь, которая по сравнению со сложноэфирной связью более устойчива к различным воздействиям.

|

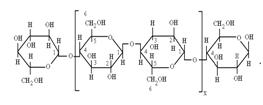

У большинства полимеров элементарное звено молекулярной цепи является первичной структурной единицей (например, у полистирола – стирол). У целлюлозы элементарное звено и первичная структурная единица не совпадают. Так, у глюкозы все пять гидроксильных групп могут вступать в реакцию, у целлюлозы – только три гидроксильные группы в каждом из глюкозных остатков. Это значит, что при образовании целлюлозы в каждом глюкозном остатке расходуется две гидроксильные группы. Анализ продуктов распада целлюлозы при ее гидролизе в мягких условиях выявил ряд соединений, состоящих из двух, трех и т.д. глюкозных остатков. Наибольший выход имеет целлобиоза – димер глюкозы (до 40 %):

Путем метилирования целлюлозы и последующего кислотного гидролиза, в результате которого происходит расщепление макромолекул до глюкозных остатков, но с сохранением в них метильных групп было выяснено, какие углеродные атомы макромолекул целлюлозы участвуют в образовании связи между глюкозными остатками. На основании указанных реакций была получена 2,3,6-триметилглюкоза, которая имеет связь между глюкозными остатками, аналогичную их связи в целлобиозе: т.е. первый углеродный атом одного глюкозного остатка соединяется с четвертым углеродным атомом другого остатка (связь 1-4).

Гидроксильная группа у первого углеродного атома, как уже отмечалось, отличается повышенной реакционной способностью и легко вступает в реакцию со спиртами, давая глюкозиды [С6Н11О5–ОСН3]. Поэтому связь 1,4 часто называют глюкозидной. По относительному расположению гидроксильных групп у полуацитального (1) и соседнего (2) атомов углерода различают α и β-гликозидные связи. Если обе гидроксильные группы расположены по одну сторону кольца – это α-глюкозид, в противном случае – β-глюкозид.

Таким образом, с точки зрения химического строения целлюлоза – это полисахарид, состоящий из остатков D-глюкопиранозы, соединенных 1,4β-глюкозидной связью [5].

Элементарное звено макромолекулы целлюлозы отвечает химической формуле С6Н7О2(ОН)3. Макромолекулу целлюлозы можно представить в виде длинной цепочки из соединенных друг с другом элементарных звеньев (ангидроглюкозных остатков), причем каждое звено относительно соседнего повернуто на 180 °. Структурная формула макромолекулы целлюлозы имеет вид

Как видно из структурной схемы, элементарное звено целлюлозы содержит три гидроксильные группы: одна первичная (у шестого атома углерода), две – вторичные (у второго и третьего атомов углерода). Гидроксильная группа у второго углеродного атома обладает повышенными кислотными свойствами и наиболее реакционноспособна в реакциях, протекающих в щелочных средах. Менее реакционноспособна гидроксильная группа у третьего углеводородного атома. В реакциях этерификации наиболее реакционноспособна первичная гидроксильная группа у шестого углеродного атома.

Глюкозидная связь 1,4 обуславливает низкую устойчивость целлюлозы к действию гидролизующих агентов: происходит разрыв связи и деполимеризация макромолекул. Глюкозидная связь есть и в самом кольце (1-5), но она значительно устойчивее, чем связь 1,4. Это можно объяснить ее местоположением, т.к. циклические соединения более устойчивы, чем линейные.

Концевые остатки макромолекул целлюлозы могут содержать гидроксильные группы, альдегидные группы в скрытом состоянии. В присутствии веществ, способных к восстановлению, концевой остаток реагирует как свободная альдегидная группа, которая, окисляясь, переходит в карбоксильную.

|

Регулярность строения полимерной цепи и строго определенная конфигурация асимметричных атомов углерода позволяют отнести целлюлозу к стереорегулярным полимерам. Элементарные звенья макромолекул могут находиться в конформации кресла (две) и ванны (шесть) в следующем виде:

|

Ряд свойств целлюлозы и ее производных определяется формой макромолекул. Установлено, что целлюлоза – это один из наиболее жестких гетероцепных полимеров, для которого характерно значительное внутри- и межмолекулярное взаимодействие. Однако, несмотря на интенсивное межмолекулярное взаимодействие, макромолекулы целлюлозы не имеют форму жестких палочек, как считалось раньше. Для них характерно тепловое движение в виде внутреннего вращения отдельных частей молекулы относительно друг друга. В зависимости от условий изменяется степень асимметрии и конфигурация макромолекул. Благодаря своей сгибаемости макромолекулы могут принимать форму клубка, узла, эллипсоида.

Важное значение имеет надмолекулярное строение целлюлозы, т.к. оно практически полностью переносится на нитраты целлюлозы, определяя их морфологическую структуру.

|

Простейшим первичным элементом надмолекулярной структуры целлюлозы является пачка (элементарная фибрилла), которая представляет собой пучок из нескольких десятков макромолекул. Макромолекулы упакованы в пачках так, что их концы находятся в разных местах пачки (рис. 3). Поэтому пачки, как правило, намного длиннее макромолекул.

Простейшим первичным элементом надмолекулярной структуры целлюлозы является пачка (элементарная фибрилла), которая представляет собой пучок из нескольких десятков макромолекул. Макромолекулы упакованы в пачках так, что их концы находятся в разных местах пачки (рис. 3). Поэтому пачки, как правило, намного длиннее макромолекул.

В пачке каждая цепь теряет индивидуальность. Подвижность макромолекулярных цепей в пачке очень мала, поэтому пачки – устойчивые образования. Межмолекулярное взаимодействие в пачке осуществляется тремя типами связей: химической, ван-дер-ваальсовских сил и водородной связи. Химическая связь может быть сложноэфирной в результате взаимодействия карбоксильных групп макромолекулы с гидроксильными группами соседних макромолекул и глюкозидной. Связь за счет ван-дер-ваальсовских сил осуществляется при взаимодействии гидроксильных групп на расстоянии 3 – 5 Ǻ. Если это расстояние меньше, то образуются более прочные водородные связи, играющие основную роль в межмолекулярном взаимодействии. Водородная связь возникает между атомом водорода гидроксильной группы одной макромолекулы и кислородом гидроксильной группы соседней макромолекулы, что можно изобразить схемой, приведенной на рис. 4.

|

На отдельных участках надмолекулярной структуры (пачки) макромолекулы размещаются настолько упорядочено, что создаются образования, подобные кристаллическим решеткам, – кристаллиты. В то же время на других участках упорядоченность размещения макромолекул нарушена (аморфные участки).

Между кристаллическими и аморфными участками нет четкой границы. Одни и те же макромолекулы могут входить в состав нескольких кристаллических и аморфных участков. Наличие плотных (кристаллических) и рыхлых (аморфных) участков в структурных образованиях приводит к появлению в целлюлозе легко- и труднодоступных зон в волокнах.

Между надмолекулярными образованиями волокна находятся субмикроскопичные щели, образующие капиллярную систему целлюлозных волокон. Само волокно имеет поры, например, внутри волокна, по всей его длине, проходит полость – канал волокна, открытый с одного конца и закрытый с другого. Наличие капиллярно-пористой системы в волокне имеет большое значение. При проведении химических реакций она позволяет реагентам проникать внутрь волокна, где они взаимодействуют с целлюлозой на молекулярном уровне. За счет капиллярно-пористой системы волокна целлюлозы имеют развитую внутреннюю поверхность, которая, например, для хлопковой целлюлозы достигает 18,3 м3/г.

Макромолекулярная структура волокна природной целлюлозы пронизана (инкрустирована) другими веществами: воскоподобными и жировыми соединениями, лигнином, гемицеллюлозами и т.д.[6]. Состав целлюлозы зависит от вида сырья, из которого она получается, и способа его переработки.

Для производства нитратов целлюлозы используется целлюлоза, полученная из хлопка и древесины (преимущественно из хвойных пород).

Хлопковую целлюлозу (ХЦ) получают из линта (коротковолокнистого хлопка длиной 12 – 15 мм), остающегося на семенах хлопчатника после снятия длинного волокна, применяемого для выработки хлопчатобумажной пряжи. Линт, снятый с семян, загрязнен механическими примесями и содержит вещества, препятствующие его химической переработке (азотсодержащие, пектозаны и пектиновые вещества, жиры, воск и минеральные соли). Поэтому линт подвергают очистке и нормируют по вязкости. Процесс получения хлопковой целлюлозы состоит из следующих основных стадий: механическая очистка; варка в растворах щелочи (1,5 – 3 %) под давлением (бучение); промывка водой; отбеливание; промывка и сушка.

Хлопковая целлюлоза является самой чистой. Содержание α-целлюлозы (нерастворимой в 17,5 % едкого натра, растворимая часть называется гемицеллюлозой) составляет 96,0 – 98,2 %; золы (минеральных веществ) – 0,1 – 0,3 %; лигнин, смолы и жиры отсутствуют.

Важной характеристикой целлюлозы является ее вязкость, определяемая как вязкость стандартного медно-аммиачного раствора. В зависимости от вязкости целлюлоза делится на марки, которые обозначаются номером: №15 – 0,01 – 0,02 Па·с (10–20 сП); №25 – 0,021 – 0,030 Па·с (21 –30 сП); №35 – 0,031 – 0,045 Па·с (31 – 45 сП); №70 – 0,046 – 0,085 Па·с (46 – 85 сП) и т.д.

Хлопковая целлюлоза применяется для изготовления высококачественных коллоксилинов, в том числе коллоксилина марки Н, используемого для изготовления баллиститных порохов, отдельных видов пироксилинов (в основном пироксилина №2).

Древесина, используемая для получения целлюлозы, содержит: целлюлозы 40 – 55 %, других гексозанов 5 – 10 %; пентозанов 10 – 20 %; лигнина 20 – 30 %; смолы 2 – 5 %. Чтобы выделить целлюлозу из древесины, ее измельчают и подвергают варке (воздействию водных растворов неорганических веществ при повышенных давлении и температуре в течение нескольких часов). В результате варки происходит растворение всех составных частей, кроме целлюлозы.

В зависимости от способа получения древесная целлюлоза делится на сульфитную и сульфатную. При производстве сульфитной целлюлозы варка производится в кислой среде раствора бисульфита кальция и свободной сернистой кислоты, сульфатной – варка осуществляется в щелочном растворе, содержащем едкий натр, сернистый натрий и ряд других солей. После варки целлюлозу промывают и отбеливают.

Для получения древесной целлюлозы, пригодной к химической переработке, ее подвергают облагораживанию. Сущность облагораживания заключается в обработке отбеленной целлюлозы разбавленными растворами щелочи (6 – 8 % раствор NаОН при температуре 15 – 20 °С или 0,5 – 1 % раствором при температуре 90 – 125 °С). В результате облагораживания в целлюлозе уменьшается содержание примесей и повышается содержание α-целлюлозы.

Древесная целлюлоза в пороховой промышленности используется двух типов: ЦА в виде волокна длиной 3 – 5 мм, РБ – в виде рулонной бумаги, которая затем режется на ромбики с размерами по осям 3 – 5 мм. Причем оба типа могут быть как сульфитной, так и сульфатной целлюлозой.

Сульфитная целлюлоза ЦА и РБ может выпускаться в виде двух марок: К – для изготовления коллоксилинов, П – для изготовления пироксилина (в основном пироксилина марки №1). Содержание в них α-целлюлозы 92 – 94 %, золы не более 0,16 – 0,30 %, смол, жиров и других гидрофобных примесей 0,4 – 0,6 %, вязкость: ЦА – 0,030 – 0,055 Па·с (30 – 55 сП) для марок П и К; РБ – 0,03 – 0,07 Па·с (30 – 70 сП) для марки П и 0,03 – 0,05 Па·с (30 – 50 сП) для марки К. Примеси, содержащиеся в сульфитной целлюлозе, под действием кислорода воздуха и света способны изменяться, что приводит к нестабильности ее характеристик (целлюлоза гидрофобизуется – «стареет»). Так, например, после 5 – 7 мес. хранения целлюлозы марки ЦА ее смачиваемость уменьшается с 125 – 135 до 50 г и ниже.

Сульфатная целлюлоза является более облагороженной, чем сульфитная, по своим характеристикам она приближается к хлопковой целлюлозе. Содержание в ней α-целлюлозы не менее 96 %, золы – не более 0,15 %, смол, жиров – не более 0,07 %. Вязкость для обоих типов целлюлозы ЦА и РБ – не менее 0,02 Па·с (20 сП). Применяется для изготовления коллоксилина марки Н и других видов нитратов целлюлозы.

2.2 Характеристики кислот и других материалов, используемых в производстве нитратов целлюлозы

Другим важным видом сырья в производстве нитратов целлюлозы является азотная кислота, используемая в нитрующей смеси. Концентрированная азотная кислота представляет собой бесцветную жидкость с едким удушливым запахом. Молекулярная масса азотной кислоты 63, плотность 1521 кг/м3 (при t=15 оС), вязкость 0,893 мПа·с (при t=20 оС), температура кипения 86 оС, удельная теплоемкость 1,759 кДж/кг (при t=20 оС), удельная теплота испарения 482 кДж/кг. С водой смешивается в любых соотношениях.

Азотная кислота не горюча и не взрывоопасна. Однако при попадании концентрированной азотной кислоты на солому, бумагу, древесину, нефтепродукты и другие органические вещества возможно их воспламенение, а при взаимодействии с органическими растворителями (спиртом, скипидаром и т.д.) возможен взрыв.

При обращении с азотной кислотой в производстве необходимо учитывать зависимость ее температуры замерзания от концентрации (табл. 3).

Таблица 3 – Температура замерзания растворов НNO3

| Массовая доля, % | 34,1 | 40 | 49 | 53,5 | 58,5 | 69,7 | 70,5 | 88,8 | 94,8 | 100 |

| Температура замерзания,оС | - 40 | -30 | -20 | -18,5 | -20 | - 40 | - 42 | -60 | -51 | - 41 |

В применяемой в производстве нитратов целлюлозы азотной кислоте массовая доля моногидрата (НNO3) должна быть не менее 97,5 %. Массовая доля примесей в виде серной кислоты не более 0,06 %, азотистой кислоты не более 0,3 %, других примесей не более 0,02 %. Может использоваться также кислотный меланж, состоящий из азотной и серной кислоты (массовая доля 7,5 %). Массовая доля примесей в виде оксидов азота (N2O4) не более 0,3 % и других примесей не более 0,04 %.

Нитрующая кислотная смесь, используемая при нитрации целлюлозы, включает серную кислоту с массовой долей моногидрата (Н2SО4) не менее 92,5 % или олеум с массовой долей свободного серного ангидрида не менее 19 % (105%). Серная кислота представляет собой бесцветную маслянистую жидкость. Молекулярная масса серной кислоты 98,078, плотность 1830,5 кг/м3 (при t=200 С). Температура кристаллизации серной кислоты в зависимости от ее концентрации приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Температура кристаллизации Н2SО4

| Массовая доля, % | 38 | 37,6 | 68,3 | 73,2 | 75 | 84,5 | 93,3 |

| Температура кристаллизации, 0С | -74,5 | -24,4 | - 45,7 | -39,6 | - 41,0 | -8,45 | -37,8 |

Серная кислота является одной из активных неорганических кислот, реагирует почти со всеми металлами и их оксидами, вступая в реакцию обменного разложения. Особенно агрессивны водные растворы серной кислоты при нагревании. Однако холодная концентрированная кислота не действует на металлы, что позволяет ее хранить и транспортировать в емкостях из углеродистой стали.

В производстве нитратов целлюлозы применяются щелочные растворы, которые приготавливаются с использованием соды (Nа2СO3) с массовой долей карбоната натрия не менее 97 % для стабилизации нитратов целлюлозы, а также окиси кальция СаО (негашеная известь) для нейтрализации сточных вод.

Наконец, в производстве нитратов целлюлозы в большом количестве используется техническая вода, которая играет значительную роль в технологическом процессе. Чистота воды, применяемой в производстве, является одним из факторов, определяющих качество конечного продукта. Особенно высокие требования предъявляются к воде при изготовлении высококачественных коллоксилинов (целлулоидных, лаковых и др.).

Используемая при получении нитратов целлюлоза вода должна удовлетворять таким показателям: цветности,мутности, жесткости, содержания хлоридов, железа, марганца, а также должна иметь соответствующий водородный показатель (рН).

Цветность воды обусловлена главным образом наличием в воде гумусовых веществ коллоидных соединений железа, придающих воде оттенки от желтых до зеленых, а также примесей, попадающих с промышленными стоками. Цветность воды определяется по специальной (платиново-кобальтовой) шкале в градусах цветности. Для получения качественных коллоксилинов показатель цветности воды должен быть не более 5. Для пироксилинов, к которым предъявляются менее жесткие требования, цветность воды может быть не более 20.

Мутность воды характеризуется количеством примесей и взвешенных веществ, не способных к осаждению в обычных условиях. К ним относятся в основном органические соединения, а также мельчайшие хлопья коагулянта. Мутность воды измеряется по стандартной шкале: для высококачественных коллоксилинов она не более 0,2 мг/л, для пироксилина не более 1,5 мг/л. В производственных условиях часто пользуются показателем прозрачности, измеряемым по заводским методикам.

Жесткость воды характеризуется содержанием в воде солей кальция и магния. Карбонатная, или временная, жесткость вызывается содержанием в воде бикарбонатов (гидрокарбонатов) Са и Мg. Эта жесткость почти полностью удаляется при кипячении воды, когда бикарбонаты подвергаются распаду с образованием карбонатов и углекислоты. Некарбонатная, или постоянная, жесткость вызывается содержанием остальных солей. Сумма временной и постоянной жесткостей составляют общую жесткость. Она характеризуется содержанием в 1 л воды миллиграмм-эквивалентов двухвалентных металлов.

На фазе стабилизации нитратов целлюлозы, где процесс ведется при температуре кипения, используется умягченная вода, так как образующиеся карбонаты оседают на волокнах нитратов целлюлозы, увеличивая их зольность. С другой стороны, бикарбонатные соли кальция и магния способствуют разрушению малостойких примесей, т.е. повышению стойкости нитратов целлюлозы. Поэтому при изготовлении пироксилинов применяют воду с жесткостью 7 мл·экв/л, что соответствует требованиям к питьевой воде. Но нитраты целлюлозы темнеют в процессе стабилизации тем больше, чем больше жесткость воды. При этом с повышением температуры потемнение идет более интенсивно. Это не оказывает существенного влияния на пироксилины и коллоксилин марки Н. При изготовлении же целлулоидных, лаковых и др. коллоксилинов от жесткости воды зависит цветность коллоксилина. Поэтому для коллоксилинов с повышенными требованиями по качеству применяемая вода должна иметь общую жесткость не более 3 мл·экв/л.

Соли железа и марганца, содержащиеся в воде, отрицательно влияют на качество нитратов целлюлозы, в первую очередь цветность. Это связано с адсорбцией ионов железа и марганца нитратами целлюлозы. Поэтому для изготовления коллоксилинов содержание в воде железа должно быть не более 0,05 мг/л; для пироксилинов допускается до 0,3 мг/л. Для изготовления высококачественных коллоксилинов присутствие марганца в технологической воде нежелательно, т.к. он может выпадать на волокна нитратов в виде черной окиси.

Хлориды мало влияют на качество нитратов, но наличие в воде свыше 50 мг/л хлоридов (в пересчете на хлор-ион) в кислой среде оказывает коррозионное действие на оборудование. Поэтому содержание хлоридов в воде желательно иметь не более 30 мг/л.

Водородный показатель (рН) характеризует степень загрязнения воды кислотами и щелочами. При изготовлении пироксилинов величина рН воды должна находиться в пределах 6,6 – 8,5; при изготовлении коллоксилинов величина рН должна быть не менее 7,2.

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА НИТРАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Технологический процесс производства нитратов целлюлозы включает ряд химических и физико-химических превращений, происходящих как во время основной фазы нитрации, так и на последующих операциях, цель которых – придать нитратам целлюлозы нужные свойства.

Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 3591; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!