Расчет параметров ливнеочистительных сооружений на водосточной сети

Очистные сооружения располагают на устьевых участках главных коллекторов отдельно для каждого водосборного бассейна площадью 50-3000 га. Очистные сооружения на водосточной сети, в отличие от бытовой и промышленной канализации, обеспечивают только механическую очистку сточных вод – улавливают мусор, взвешенные вещества, нефтепродукты. Степень очистки сточных вод должна составлять не менее 80% для взвешенных веществ и нефтепродуктов (от данных табл. 4.1) и 100% - для мусора.

Таблица 4.1- Средние значения загрязненности вод, мг/л

| Наименование | Дождевые воды | Талые воды | Моечные воды |

| Взвешенные вещества Нефтепродукты Хлориды Плавающий мусор | 500 25 20 0,1* | 3000 30 300 0,3* | 500 50 20 0,1* |

Примечание. * В м3/1000 га.

Таблица 4.2 - Средние значения плотности вещества, загрязняющих сточные воды

| Наименование | Средняя плотность, т/м3 |

| Взвешенные вещества Нефтепродукты Хлориды Плавающий мусор | 1,1 1,2 1,2 0,6 |

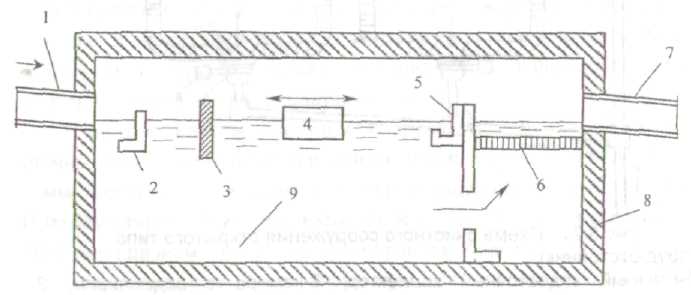

Рисунок 4.1 Схема очистного сооружения закрытого типа (продольный разрез):1- подводящий трубопровод; 2 - распределительный лоток; 3 - мусороулавливающая решетка; 4-понтон для сгона нефтепродуктов; 5-сливной лоток нефтепродуктов; 6-фильтр доочистки; 7-отводящий трубопровод; 8-корпус очистного сооружения; 9-осадок

Принцип работы очистных сооружений основан на отстое сточных вод – осаждении взвешенных частиц крупностью более 5×10-2мм, всплывании и удалении нефтепродуктов мельче 10-5мм. Поэтому степень очистки зависит от времени отстоя t и составляет 80% при t=2ч и 95% - при t=8ч.

|

|

|

Основные расчётные параметры, по которым назначают размеры очистных сооружений – расходы дождевых, талых и моечных вод, степень загрязнения поверхностного стока, требуемая степень очистки.

Длину очистного сооружения L(м) определяют по формуле:

L=1.2Vt×3600, (4.1)

где V – скорость протекания воды в очистном сооружении, м/с;

t – время отстоя, ч.

Скорость, при которой происходит осаждение взвешенных частиц указанной ранее крупности, составляет не более 0,01 м/с. Принимая минимальное время отстоя 2ч, получаем длину очистного сооружения около 100м.

Рисунок 4.2 Схема очистного сооружения открытого типа (пруд-отстойник):

1-главный водосточный коллектор; 2-камера с водосливом; 3-разделительная камера; 4-подводящий трубопровод; 5-карман грубой очистки; 6-мусоро-улавливающая решетка; 7-сливной лоток для сбора нефтепродуктов; 8-камера дополнительного отстаивания нефтепродуктов; 9-щитовой затвор; 10-секция отстаивания; 11- плотина междусекция отстаивания.

Площадь поперечного сечения очистного сооружения S(м2) можно определить по формулам:

|

|

|

S=q/V (4.2)

где q – заданный расход воды, м3/с

Зная площадь поперечного сечения и ширину очистного сооружения, которую для удобства эксплуатации принимают в пределах 40м, определяем глубину сооружения h(м) по формуле:

h=S/b (4.3)

где b – ширина очистного сооружения.

Годовой объем осадка Vo (м/год) определяют по формуле:

Vo=(C*Э*Vв*Sв)/100р, (4.4)

где С – содержание взвешенных частиц в поверхностных сточных водах, т/м;

Э – степень очистки сточных вод, %;

р – плотность осадка, т/м (см. приложение В);

Vв – объём воды, поступающей на очистку с 1 га.м;

Sв – площадь водосбора, га.

Зная длину и ширину очистного сооружения, можно определить глубину осадочной части hос,м : при периодичности очистки один раз в год она будет равна:

hос=Vo/b*L, (4.5)

Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 355; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!