Прокладка газопроводов. Глубина заложения сетей

На территории городов и населенных пунктов газопроводы прокладывают в грунте. Надземная прокладка допускается на переходах через реки, овраги и на территориях промышленных предприятий. При укладке нескольких газопроводов в одной траншее расстояние между ними должно быть не менее 0,4 м для труб диаметром до 300 мм и не менее 0,5м для труб диаметром более 300 мм. Расстояние по вертикали между подземным газопроводом и водопроводом, теплопроводом, водостоком, канализацией и другими сооружениями на пересечениях должно быть не менее 0,15 м, а между газопроводом и электрическим или телефонным кабелем не менее 0,5м.

Минимальная глубина заложения газопроводов в местах с усовершенствованными покрытиями (асфальтобетонными, бетонными и др.) должна быть не менее 0,8 м, а на участках без усовершенствованных дорожных покрытий — не менее 0,9 м от верха дорожного покрытия до верха трубы. В местах, где не предусматривается движение транспорта, глубину заложения газопроводов допускается уменьшать до 0,6 и.

Расстояние в свету между надземными газопроводами и трубопроводами другого назначения при их совместной прокладке и пересечении должны приниматься: при диаметре газопровода до 300 мм - не менее диаметра газопровода, но не менее 100 мм; более 300 мм - не менее 300 мм.

Пересечения железных, трамвайных и шоссейных дорог осуществляются под углом 90°.

Трубы и основная арматура для газовых сетей

|

|

|

Трубы

Для наружных (подземных, надземных) и внутренних газопроводов среднего и высокого давлений следует применять стальные трубы, изготовленные из спокойной стали по ГОСТ 1050-74 подгруппы «а» и «в» марок 0, 8, 10, 15, 20, категорий 2, 3, 4 и по ГОСТ 380-71 группы В марок Ст2, СтЗ и Ст4, категорий 2, 3, 4, 5 и 6.

Допускается применять для газопроводов среднего и высокого давлений стальные трубы, но изготовленные из полуспокойной и кипящей сталей, в следующих случаях:

· для подземных газопроводов, сооружаемых з районах с расчетной температурой наружного воздуха до -30 °С включительно;

· для надземных газопроводов, сооружаемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха до -20 °С включительно (трубы из полуспокойной стали) и с температурой наружного воздуха до -10 °С включительно (трубы из кипящей стали);

· для внутренних газопроводов среднего давления с наружным диаметром не более 158 мм и толщиной стенки до 5 мм, если температура стенок труб в процессе эксплуатации не будет ниже 0 °С.

При использовании труб из полуспокойной и кипящей сталей в перечисленных случаях необходимо соблюдать следующие условия: температура стенки труб наружных газопроводов в процессе эксплуатации не должна быть ниже -20 °С для труб из полуспокойной стали и ниже -10 °С для труб из кипящей стали; диаметр наружных газопроводов не должен превышать 820 мм для труб из полуспокойной стали и 530 мм для труб из кипящей стали; толщина стенки труб должна быть не более 8 мм; содержание углерода в стали не должно превышать 0,24 %.

|

|

|

Сварные швы стальных труб должны быть равнопрочны основному металлу трубы, что должно быть указано в заказе из трубы.

Допускается применять стальные трубы по государственным стандартам или техническим условиям на трубы, сварные швы которых не равнопрочны основному металлу трубы.

Трубопроводная арматура

На распределительных газопроводах высокого, среднего и низкого давлений устанавливают трубопроводную арматуру. Под трубопроводной арматурой понимают различные приспособления и устройства, монтируемые на газопроводах, резервуарах, аппаратах и приборах, при их помощи осуществляется включение, отключение, изменение количества, давления или направления жидкостного потока, указание и регулирование уровня и удаление жидкостей. Арматуру классифицируют по назначению и условиям работы - давлению, температуре, пропускной способности (диаметру условного прохода). Трубопроводная арматура подразделяется на следующие виды:

|

|

|

· запорная для периодических герметичных отключений и включений аппаратуры, приборов или участков трубопровода;

· предохранительная, обеспечивающая частичный выпуск или перепуск газа при повышении давления сверх установленной величины;

· обратного действия, предотвращающая недопустимые обратные потоки продукта;

· аварийная и отсечная - для автоматического прекращения движения продукта к аварийному участку и автоматического мгновенного отключения аппаратов, приборов или трубопровода при нарушении заданного контролируемого параметра;

· регулирующая - для управления потоками продукта путем изменения проходного сечения;

· отводящая - для отвода конденсата, выпуска воздуха из трубопровода и впуска воздуха в него, выпуска подтоварной воды и др.

Задвижки

Задвижки являются наиболее распространенной запорной трубопроводной арматурой. В задвижках струя газа не меняет своего направления. Газ через задвижки может проходить в прямом и обратном направлениях. Задвижки выпускают разного диаметра для значительных давлений. Присоединение задвижекк газопроводу осуществляется при помощи фланцев или сварки. Задвижки имеют рабочую полость, образующуюся корпусом и верхней крышкой, которая герметизируется при помощи прокладки, прижимаемой крышкой к корпусу. Корпус задвижки может быть цельный, литой или сварной. Высота корпуса примерно равна двум его диаметрам. Корпус снабжен патрубками для присоединения к трубопроводу.

|

|

|

По конструкции затвора задвижки разделяют на два типа: клиновые и параллельные. В клиновых задвижках уплотнительные поверхности затвора наклонены к вертикальной оси. Герметичность закрытия задвижки создается прижатием уплотнительных поверхностей затвора и корпуса.

На газопроводах применяют как чугунные, так и стальные задвижки, рассчитанные на давление 0,1-6,4 МПа. Для управления задвижками используют гидроприводы и электродвигатели.

Запорные краны

Запорный кран состоит из двух основных частей - корпуса и пробки, В зависимости от формы затвора (пробки) краны могут быть конические и шаровые (или сферические). По конструкции различают краны простые поворотные с выдвижной пробкой и краны с принудительной смазкой. В зависимости от способа передачи усилия для прижатия пробки к корпусу простые поворотные краны разделяют на натяжные, сальниковые, самоуплотняющиеся и пружинные.

Плотность перекрытия пробкового крана создается прижатием поверхности пробки к корпусу с определенным давлением. Можно считать, что давление равномерно распределяется по всей поверхности контакта. Для создания плотности перекрытия крана необходимо обеспечить соответствующее давление прижатия пробки крана к корпусу, которое ориентировочно можно рассчитать по формуле q = 0,6p2, где р-давление газа (это соотношение действительно для давлений газа до 2,5 МПа).

В настоящее время выпускают пробковые краны диаметром до 700 мм, рассчитанные на давление до 6,4 МПа. Соединение кранов с трубопроводом может быть фланцевым или сварным.

Усилие на уплотняющих кольцах создается действием давления среды на пробку крана. Наибольшее значение момент трения на пробке имеет в конце закрытия или начале открытия крана. При закрытом положении крана на пробку действует усилие

гдеD — средний диаметр уплотнительных колец; р — давление газа.

Сила создает на уплотнительных кольцах давление q = Y/(πDb) =Dp/(4b), где b- ширина кольца.

Компенсаторы

Изменения температуры грунта и газа приводят к появлению температурных напряжений в стенках газопроводов, что может привести к отрыву фланцев чугунных задвижек и другим нарушениям трубопровода. Для снятия температурных напряжений на открыто прокладываемых газопроводах, а также в местах установки чугунных задвижек предусматривают компенсаторы, которые устанавливают после задвижек по ходу газа. На газопроводах используют линзовые компенсаторы с числом линз не более трех. Линзовые компенсаторы обеспечивают достаточную плотность газопровода и необходимую компенсацию. Кроме того, они облегчают монтаж и демонтаж задвижек и другого оборудования.

В газовых колодцах линзовый компенсатор монтируют при отвернутых на стяжках болтах.

Конденсатосборники в настоящее время устанавливают только на подземных газопроводах, транспортирующих пары сжиженных газов для сбора конденсата. Ранее их монтировали на всех газопроводах с целью сбора и удаления влаги из систем газоснабжения. Вместимость конденсатосборников рассчитывается в зависимости от ожидаемого максимального расхода газа с установки.

Гидравлические затворы

Гидравлический затвор, применяемый на городских газопроводах низкого давления, представляет собой стальной цилиндрический сосуд с крышкой и патрубками для присоединения к трубопроводу. Вертикальная труба затвора служит для его перекрытия. По этой трубке гидравлический затвор заполняется жидкостью. Основные преимущества гидравлического затвора — его герметичность и простота конструкции. Гидравлические затворы при транспортировке влажного газа необходимо заглублять ниже глубины промерзания грунта.

Потребители газа

Режим потребления газа

Расходы газа в значительной мере определяют выбор схемы системы, ее размеры, пропускную способность, металлоемкость и стоимость.

Методика определения расходов зависит от характера потребителей газа. Всех потребителей можно разделить на следующие основные категории:

· бытовые потребители газа (потребление газа в квартирахжилых домов);

· коммунально-общественные предприятия

· (потреблениегаза на предприятиях бытового обслуживания населения, общественного питания и торговли, в учреждениях здравоохранения,на предприятиях по производству хлеба и кондитерских изделийи в прочих учреждениях);

· теплоэлектростанции и котельные (потребление газа электростанциями, потребление газа на отопление и вентиляцию зданий);

· промышленные предприятия (потребление газа на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий).

Все категории потребителей расходуют газ во времени неравномерно.

Сезонная неравномерностьвызвана дополнительным расходом топлива в зимнее (холодное) время, а также некоторым сокращением его потребления на коммунально-бытовые нужды летом.

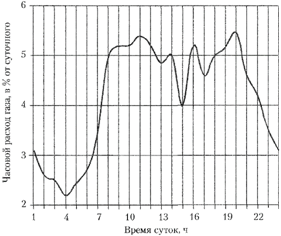

Суточная неравномерностьв отдельные дни недели вызвана укладом жизни населения, режимом работы предприятий и изменением температуры наружного воздуха.

Часовая неравномерностьвызвана неравномерностью потребления в течение суток. Наибольшая часовая неравномерность наблюдаются у бытовых и коммунальных потребителей. Режим потребления предприятий определяется количеством рабочих смен.

Годовой график потребления газа городов строят на основании годовых графиков всех категорий потребителей.

Режим потребления газа на отопление и вентиляцию зданий также зависит от климатических условий того района, где расположен город или промышленный узел.

Рис.2.2. Суточный график потребления газа городом

Расчетные расходы газа

Годовые расходы газа

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей следует определять на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов, потребителей газа. Продолжительность расчетного периода 10-20 лет.

Годовые расходы газа для жилых домов, предприятий бытового обслуживания, общественного питания, предприятий по производству хлеба и учреждений здравоохранения можно принимать по нормам расхода теплоты, приведенным в СНиП.

Допускается при составлении генеральных планов городов и других населенных пунктов принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на одного человека при теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

—при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

—при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей — 300;

—при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 180 (220 — в сельской местности).

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли и бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. следует принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует принимать в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01-85 (отопление), СНиП 2.04.05-85 (вентиляция и кондиционирование воздуха) и СНиП 2.04.07-76 (тепловые сети).

Годовой расход тепла (в кДж) на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий вычисляют по формуле

где  — температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий,принимается по СНиП °С;

— температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий,принимается по СНиП °С;  — расчетная наружная температура для проектирования отопления (СНиП 2.04.01-85);

— расчетная наружная температура для проектирования отопления (СНиП 2.04.01-85);  — расчетная наружная температура для проектирования вентиляции (СНиП 2.04.07-85);

— расчетная наружная температура для проектирования вентиляции (СНиП 2.04.07-85);  - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, °С;  — коэффициенты, учитывающие расход теплоты на отопление и вентиляцию общественных зданий; при отсутствии данных соответственно принимают равными 0,25 и 0,40;Z— среднее число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течение суток; при отсутствии данных принимают равным 16 ч;

— коэффициенты, учитывающие расход теплоты на отопление и вентиляцию общественных зданий; при отсутствии данных соответственно принимают равными 0,25 и 0,40;Z— среднее число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течение суток; при отсутствии данных принимают равным 16 ч;  — продолжительность отопительного периода, сут;F - жилая площадь отапливаемых зданий, м2;

— продолжительность отопительного периода, сут;F - жилая площадь отапливаемых зданий, м2;  — к. п. д. отопительной системы; для котельных η = 0,8-0,85,для отопительных печей η = 0,7-0,75;q — укрупненный показатель максимального часового расхода теплоты для отопления жилых зданий на 1 м2 жилой площади, кДж/(ч•м2):

— к. п. д. отопительной системы; для котельных η = 0,8-0,85,для отопительных печей η = 0,7-0,75;q — укрупненный показатель максимального часового расхода теплоты для отопления жилых зданий на 1 м2 жилой площади, кДж/(ч•м2):

Основная литература: 1 осн. [30-41], 2 осн. [25-41]

Контрольные вопросы:

- На какиегруппыподразделяютсягазопроводыкрупныхнаселенныхпунктов?

- Принципиальная схема распределительной системы газоснабжения крупного города.

- Трассировка газораспределительных сетей.

- Как производится расстановка арматуры?

- Какие трубы применяются для газопроводов населенных пунктов?

- Виды неравномерностей потребления газа?

- Как определяется годовые расходы газа?

Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 2156; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!