Р А К У Ш К А (ДВУСТВОРЧАТЫЙ МОЛЛЮСК)

Э.М.Краних

ИЗУЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПО МЕТОДУ ГЁТЕ

Книга для учителя и учащихся старших классов

П Р Е Д И С Л О В И Е

В этой книге объединены различные по типу описания животных. Материалы Г.Громана собраны в 1957 г., и в их основу положен длительный опыт общения с живой природой. Будучи естествоиспытателем и педагогом, Г.Громан на протяжении нескольких десятилетий занимался, в основном, миром растений и опубликовал ряд книг, опиравшихся на учение Гете о «метаморфозах». Наиболее весомым творением Г.Громана представляется двухтомный труд «Растение». Эта книга предназначена как для любителей, так и для тех, кто получил ботаническое образование, и помогает в живом созерцании и широком понимании растений. Особую свою задачу этот выдающийся естествоиспытатель видел в том, чтобы и детям открыть глаза, сердца и ум, и научить их понимать живую природу. Так, в 1939 году им была написана «Маленькая ботаника для детей», и восемнадцатью годами позднее «Хрестоматия по зоологии», которая выдержала с тех пор много переизданий и переводилась на разные языки. Несколько глав из нее мы включили в нашу книгу. Они, правда, написаны для детей, но в силу живости созерцания, человеческой теплоты и своих литературных качеств могут послужить образцом для всякого, кто стремится к более тонкому и более сокровенному пониманию животных.

Главы первой части книги адресованы исключительно взрослым. Они были написаны для этой книги с вполне определенной целью. Дело в том, что сейчас существует множество нередко превосходных изображении отдельных животных. Они создают насыщенную картину, касаясь главным образом поведения животных. Образы же животных и, в особенности, их внутренняя организация в большинстве случаев затрагиваются лишь мимоходом. Понимание, которое должно охватить образ, поведение и взаимоотношения животного со средой обитания, и тем самым носить целостный характер, предполагает применение феноменологического метода. Его обоснование дается в главах первой части книги и раскрывается там на примере некоторых животных, которые сами по себе имеют большое значение, так как являются объектами изучения и в процессе преподавания.

|

|

|

Важная задача педагогики сейчас заключается в том, чтобы приблизить детей к природе настолько, чтобы дети приняли в ней деятельное участие, неся за нее и нравственную ответственность. По этой причине необходимо идти путем от изучения (через практическое познание) к пониманию. Теоретическое знание нейтрально, практическое познание носит субъективно-личностный характер, а в понимании человек раскрывает себя другим живым существам настолько, что те могут самовыразиться в нем.

|

|

|

ВОПРОС О ПОНИМАНИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Лаконичная формулировка с правильно расставленными акцентами нередко освещает существо какого-то вопроса лучше всякого обстоятельного объяснения. Так, например, несколько фраз из популярного романа «Имя розы» удачно обрисовывает положение дел с современным познанием. Ученик Эдсон спрашивает у Уильяма Баскервиля - друга знаменитого Уильяма Оккама, - каким образом тот может решить загадку монастырской библиотеки посредством созерцания извне, а не изнутри. Ответ гласил: «Это как с законом мироздания. Бог знает этот закон, потому что он, прежде чем создавать мир, задумал его в своем разуме, то есть измыслил его извне. Мы, люди, этого закона не знаем, так как живем в этом мире и находим его уже в готовом виде.» - «Значит, вещи можно познавать посредством созерцания извне?» - «В принципе это возможно с предметами искусства, так как мы можем воссоздать в своем разуме замысел художника и его действия. Но мы не можем познать предметы природы, поскольку природа не является творением нашего разума» (U.Есо, 1983, с.279 и сл.).

Это достаточно понятно. Творение человека рассматривается не просто в качестве суммы частностей, а можно осознать принцип, из которого оно было создано. Человек в состоянии понять это. А понимать, по Э.Шпрангеру, означает «воспринимать разумность чего-либо существующего в его отношении к целому» (с.197). Таким образом, существующие предметы следует связывать друг с другом не посредством отвлеченной умственной деятельности, но и охватывать в их значении посредством постижения их в качестве звеньев, находящихся внутри какой-то целостной взаимосвязи или внутри целостного существа. Такого постижения в отношении природы вроде бы, не существует. В новых версияхвсё-таки снова слышится та фраза, которая и подвигла Гете на страстные возражения: «Никакому сотворенному разуму вглубь природы не проникнуть!» Вместе с тем кажется, будто эта точка зрения соответствует нашему опыту. Мы знаем, из каких химических элементов состоят вещества, но мы не понимаем, как из взаимодействия этих элементов образуется данное вещество в его целостном виде. Глядя на растение, мы воспринимаем форму побега и его листьев, форму и окраску цветков и плодов, особенности роста и т.п. Растение является нам в качестве суммы различных свойств, но мы не постигаем того, каким образом получается именно такая форма листьев в сочетании с именно такой формой соцветия, кроны, венчика цветка и т.п. Мы воспринимаем образ и его становление, но взаимосвязи этого образа остаются нерешенной, обычно отторгаемой сознанием загадкой. С животными и телом человека у нас получается то же самое. Мы не находим никаких закономерностей, которые позволяли бы отдельным свойствам являться в качестве «разумно предопределенных единым целым», а это, по Э.Шпрангеру, является предпосылкой морфологического понимания (с.199). Поэтому естественные науки пытаются объяснить то, что мы не можем понять, выводя это из взаимодействия элементарных составляющих или описывая это как особый случай проявления закономерностей природы. Когда в прошлом столетии такой подход начал проникать в другие сферы науки, Дж.Дж.Дройзен, а затем главным образом В.Дильтей, оспаривая притязания методологического позитивизма на безраздельное господство, разграничили область научных исследований на две "провинции" - на объяснительные естественные науки и на гуманитарные науки, которые добиваются понимания с помощью герменевтики.

|

|

|

|

|

|

Эта дифференциация не является бесспорной. При более внимательном рассмотрении столь фундаментальное отделение понимания от объяснения может показаться проблематичным (см. на эту тему: Ареl, 1979, Wright, 1991, Hausmann, 1991). Мы также придерживаемся того мнения, что данное разграничение естественных и гуманитарных наук порождает ряд вопросов. Проблемы, однако, сосредоточены главным образом там, где об их существовании совершенно не догадываются. Объяснение выглядит процедурой, которая годится, по меньшей мере, для области естественных наук. Но верно ли это? Ведь, как уже упоминалось, есть вопросы, которые представляются слишком трудными для объяснительного подхода. Действительно ли это обстоятельство связано - как нас пытаются успокаивающе уверять - с тем, что еще сохраняются недостатки в современных способах объяснений? Или же здесь скрывается проблема принципиального порядка? Существуют ли вообще объективные причины, по которым в естественных науках можно подобраться к объяснениям, но не к целостному пониманию, как, например, в сфере литературоведения, в искусствоведении, в исторической науке или в психологии. Не является ли разграничение, избранное герменевтиками, всего лишь выражением различных степеней трудности понимания в сфере естественных и гуманитарных наук, т.е. не является ли это разграничение следствием несовершенства методики естественнонаучного познания? Здесь мы затрагиваем тему, которая имеет особое значение и для педагогики. Дело в том, что отношение человека к объяснениям зачастую отличается от его отношения к тому, что он понимает. Если объясняешь какую-то вещь и при этом не добиваешься понимания, то здесь в первую очередь речь идет о вмешательстве рассудка. Будучи человеком нельзя оставаться в положении «безучастного зрителя» (S.Strasser). Объяснение нередко сопряжено с атмосферой безличной дистанции к предмету. Это ведет нас к той форме школьного и академического обучения, в результате которого «люди могут что-то делать и что-то знать, но не ощущать своей ответственности за степень истинности и за значение познаваемого» (Rumpf, 1986, с.90). При понимании люди находят какую-то связь с существом дела. Возникает единство соприкосновения и проникновенного понимания. Познание обретает личностную значимость. В.Гейзенберг сформулировал это весьма наглядным образом. Он заявлял, что когда для определенных физических явлений находились соответствующие математические каркасы, это не было еще связано с пониманием. Он говорил своему другу Паули: «...я ощущаю себя обманутым той логикой, с применением которой работает эта математическая конструкция. Иными словами, ты можешь также утверждать, что я понял теорию разумом, но не сердцем» (Heisenberg, 1975, с.41 и сл.).

С точки зрения антропологии понимание шире объяснения. Л.Понгратц пишет, например: «Понимание - не отдельная функция, а деятельность всего человека» (1967, с.274). Именно потому для педагогики столь важен вопрос о том, может ли человек достигнуть понимания и в отношении природы. Дело, которому М.Вагеншайн посвятил всю свою жизнь, представляется чрезвычайно заразительным примером того, как учеников и будущих учителей можно подвести к пониманию в математике и определенных областях физики и астрономии. А.Х.Румпф энергично выступает за то, чтобы отношение к вещам не сводилось к линии, проводимой когнитивной психологией Пиаже. Он ратует за то, чтобы подхватывать характерный для раннего детства пронизанный чувствами символизированный опыт окружающего мира и плодотворно использовать его в целях достижения понимания в школе (см. Rumpf, 1987 и 1991).

Для достижения некоторой ясности в этих вопросах обратимся к процессу понимания. Вслед за многими другими возьмем в качестве примера понимание текстов. Человек, читающий книгу, исходит из того убеждения, что нанесенные на бумагу знаки сами по себе не содержат смысла. Эти знаки - лишь предпосылка для осуществления некой умственной деятельности. Опираясь на них, читатель внутренне формирует слова и предложения, а опираясь на языковые формулировки, - образует определенные образы и мысли. Книга содержит лишь внешний отпечаток языка и мыслей. А то, что читатель сам вырабатывает в ходе своей деятельности, может привести к чему-то тому, что обитало некогда, в процессе написания книги в мыслях и внутренней речи автора. При виде мертвых букв в читателе происходит некое возрождение духа автора. Именно поэтому мы можем читать и достигать понимания. При созерцании произведений изобразительного искусства происходит нечто подобное. Оно выходит за рамки того, что поддается фиксации и констатации. Глядя на произведение искусства, мы внутренне воспроизводим его и тем самым учимся это произведение понимать. Дильтей пишет об этом: «Мы именуем пониманием процесс, в ходе которого мы познаем нечто внутреннее по знакам, которые даны нам во внешнем ощущении» (1961, с.318).

Таким образом, становится ясно, в каком смысле здесь говорится о понимании. Законы механики позволяют понять, что определенная последовательность движений вызвана сочетанием определенных условий. Здесь понимание распространяется на взаимосвязь, в рамках которой само действие и производящие его факторы остаются в поле восприятия наших органов чувств. Понимание, о котором ведет речь герменевтика, относится к смыслу и внутренним взаимосвязям, которые лежат в основе совершающихся вовне фактов, но не поддаются обнаружению в сфере нахождения этих фактов. Это подобно жесту. Его можно понять, если увидеть в нем выражение согласия, но такое понимание невозможно, если рассматривать движение рук и ладоней как результат скоординированного сокращения мышц, вызванного электрическими импульсами в эфферентных нейронах.

На пути, ведущем к такому пониманию, необходимо «различать явление от смысла... однако смысл нельзя искать в стороне от явления» (Schaeffler, с. 1632). Если воспринимать только явление, то его смысл, его внутренняя взаимосвязь остаются скрытыми, и понимание отсутствует. Таково, тем не менее, положение дел во многих областях естественных наук. Это можно обнаружить, если вспомнить о том, как, например, формируются общие понятия ботаники и зоологии. В основном здесь придерживаются правил классической логики, касающихся дефиниций - вид определяют по тому, что его относят к какому-либо роду и указывая затем признаки, по которым этот вид отличается от прочих видов данного рода (определение понятий с помощью genus proximum и differentia specifica. Если подобным образом из всей совокупности признаков лошади или дуба выделить специфические, то это происходит все еще в сфере явлений. Речь идет лишь о том, что от богатого восприятия мы переходим к обеднённому представлению о предмете. Признаки, которые составляют содержание такого представления (общего понятия) - суть сумма признаков, между которыми не устанавливается внутренняя взаимосвязь. С помощью этих понятий ничего не постигается - они годятся только для классификации.

Явление растений и животных, к которым относятся и анатомические и физиологические аспекты, - это реальность для естествоиспытателя в области биологии. Разжиженные представления - это его понятия, с помощью которых он упорядочивает данную «реальность». Сознание изгнано в сферу явлений. Проведение научных исследований и формирование теорий происходят именно на этом уровне, Методологические предписания затмевают собой все то, что еще относится к сфере действительной жизни растений и животных. Таким образом, кажется, что своими методологическими ограничениями естественные науки сами забаррикадировали себе путь к пониманию, не замечая того. Это, однако, означало бы, что причины недостаточного понимания кроются не в самих исследуемых вещах.

Как же преодолеть это ограничение горизонта нашего сознания? Этот вопрос встает сегодня в разных формах. Дело в том, что под впечатлением экологических катастроф возникают сомнения в правомерности притязаний нынешних форм естественных наук на монопольное отображение природы. Высказываются подозрения относительно того, что применяемые естественными науками методы неадекватны существу природы. Так, например, К.М.Мейер-Абих требует «преодоления технико-инструментального понимания природы и его замены ... диалоговым пониманием». Следует «вообразить себя ... данным растением или животным», и тогда «в нас станет слышимой их сущность» (1986, с.155) - т.е. станет слышимой их деятельная сущность, которая до сих пор ускользала от прежних методов изучения природы. Когда Мейер-Абих пишет о том, что надо поставить себя на место растений и животных и развить в себе ощущение сопричастности, он приближается к сфере герменевтики, поскольку чувственное проникновение и внутреннее воспроизведение принадлежат именно этому методу. Неясным остается, однако, то, как это осуществлять и как путем диалогового исследования можно добиться достоверного познания.

Правда, одно свидетельство герменевтики самой природы существует на протяжении многих веков. Ведь наверняка выражение «читать книгу природы» представляет собой нечто большее, чем просто поэтическую метафору. Если просмотреть труд Э.Ротхаккера «Книга природы» (1979), то возникает впечатление, что выражение «читать в книге природы» говорит нам об ожиданиях, которые еще в значительной мере не реализованы, и о методе изучения природы, который пока еще слабо разработан. Интересно, какие условия предъявил бы нам метод, ведущий к пониманию природы?

Задача первого шага герменевтического практического познания - подтвердить потребность в толковании исследуемого феномена. Этот этап пройден, ведь мы указали на то, что образы растений и животных остаются загадочными и тогда, когда они объяснены в духе нынешней физиологической и генетической науки. Столкновение с загадкой порождает уверенность в том, что образы живой природы - нечто большее, чем простое их явление, и что в них должно быть нечто вроде скрытого существа. Вот это-то и необходимо «схватить», как, например, смысл написанного текста. Здесь существует, однако, одно предварительное условие - явление растения или животного нельзя более принимать за их полную действительность. Их признаки в определенной мере соответствуют письменным знакам в тексте. Как говорил Гёте, необходимо «воспринимать внешние, видимые, осязаемые части ... в качестве косвенных признаков внутреннего содержании» (1949, с.7 и сл.). В книге природы они выступают именно тем текстом, который и требуется прочитать. Опираясь на явление, следует осуществить умственную деятельность, с помощью которой достигается осознание внутреннего, сущности этого явления - как при чтении достигается осознание смысла текста. Одной из разновидностей деятельности, ведущей в герменевтике от явления к смыслу, выступает внутреннее воспроизведение. Для проникновения во взаимосвязь образа какого-то растения или животного необходимо внутренне воссоздать данное явление и в процессе такого воссоздания осмыслить законы сотворения этого явления.

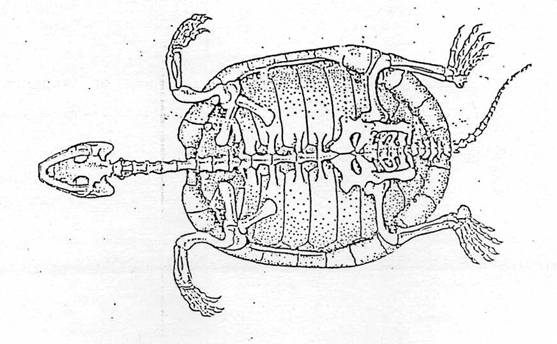

Теперь мы в состоянии обрисовать метод, чтобы затем продемонстрировать его на конкретном примере. Каждое растение и каждое животное является организмом. Их органы возникают в результате процессов обособления друг от друга в ходе развития организма. Если рассматривать их извне, то они расположены рядом и отдельно друг от друга, но этого нельзя сказать об их функционировании. Дело в том, что процессы жизнедеятельности одного органа оказывают воздействие на другой орган и способствуют его функционированию и жизнедеятельности. Так возникает разнообразное взаимодействие, в результате которого каждый орган становится членом какого-то выходящего за его рамки единого целого. Это влечет за собой важные последствия. Г.П.Вагнер пишет об этом: «Поскольку органы одного организма представляют собой друг для друга такую среду их обитания, в которой каждый орган сопричастен к воздействию на часть среды обитания других органов, то каждая адаптация какого-либо органа к новым условиям окружающей среды, находящейся за пределами данного организма в целом, неизбежно порождает цепную адаптацию в остальном организме» (1986, с.108). Подобная мысль высказывалась и Дж.Бейтсоном: «Индивидуальный организм является комплексной организацией зависящих друг от друга частей. Мутантное или иное изменение генотипа какой-либо из этих частей ... наверняка обусловит необходимость в изменениях многих других частей организма» (1983, с.448). Первым, кто из идеи организма вывел метод познания существ живой природы, был Гете. С его точки зрения, путь к пониманию животных разделен на два этапа. Вначале необходимо выработать общую картину животного организма (на примере млекопитающих). Затем от этой картины, т.е. от изображения типа, можно придти к пониманию различных форм животного мира. Причина в том, что «если нам точно известны части целого, то мы найдем, что разнообразие образа вызвано допущением преобладания той или другой части над другими частями» (Goethe, 1949, с.247). Таким образом, во внутреннем созерцании необходимо воспроизвести то, как особо сильное развитие определенного органа влияет на весь организм в целом, как оказывается стимулирующее воздействие на родственные органы, как отступают в своем развитии противоположные органы и как весь организм приобретает свою специфику от перевеса именно данного определенного органа. Этот метод носит не описательный, а, скорее, эволюционный характер (см. об этом: R.Steiner, 1979, глава «Органическая природа» и Kranich, 1989). Ведь в умственной продуктивной деятельности необходимо воспроизвести то, как под доминирующим влиянием какого-то определенного органа формируется целый организм. Познание является воссозданием и требует значительной продуктивной силы воображения и осмысленности, но также, разумеется, и достаточной компетентности.

Л О Ш А Д Ь

Теперь на примере ряда животных изобразим конкретно путь к пониманию. Начнем при этом с лошади - животного, особенно близкого к человеку. Вряд ли найдется другое такое животное, которое на протяжении тысячелетий столь верно и разносторонне служило бы человеку - будь то на работе в поле, при транспортировке грузов, для передвижения, а также в сражениях и войнах. Это животное отличается благородством фигуры и энергичными движениями, уверенно справляющимися с тяжестью его тела. В силе движений обнаруживаются задатки к выполнению тяжелой работы, к длительному передвижению, а также к артистизму.

Воспользуемся случаем, чтобы напомнить некоторые традиционные пояснения. В соответствии с ними, это животное сформировалось еще до того, как человек включил его в сферу своей жизнедеятельности, и произошло оно от небольшого лесного зверя в результате последовательности случайных мутаций. Из-за этих мутаций. оно превратилось в степное животное с отчетливо выраженными преимуществами, способствующими выживанию. Теперь все это зафиксировано в генетической информации ДНК. И если нынче на свет появляются лошади, то объясняется это именно наличием данной генетической информации. - Если же лошадь воспринимать в совокупности ее образа и поведения, то подобные объяснения покажутся в высшей степени скудными и убогими. Может вспомниться высказывание одного из известных биологов: «Конечно же все мы верим в то, что за любым достижением организма стоят гены. Проблема, однако, по-прежнему заключается в том, каким образом из генетической информации ДНК возникает конкретный организм с его возможностями, а также в том, как этот организм функционирует» (Моhr, 1987, с.925) Носит ли это заявление характер кредо ...? Успехи генной инженерии тоже не решают данную дилемму. Дело в том, что даже генетическое манипулирование не проливает свет на то, как «из ... ДНК развивается ... соответствующий конкретный организм».

Что больше всего впечатляет в лошади, так это сила ее конечностей и ее отнесенность к дали открытого пространства. Дикие лошади обитали раньше в бескрайних степях Украины, России и Центральной Азии. Степной тарпан (южнорусская дикая степная лошадь) еще в прошлом столетии встречался в степях и лесостепи Украины и юга России, а меньшая размером дикая восточная степная лошадь (лошадь Пржевальского) - в районах к востоку от Урала вплоть до Монголии. Там, на монгольско-китайской границе в 1879 г. одному русскому исследователю удалось обнаружить несколько табунов численностью не более 20 голов каждый - жеребца-вожака, несколько кобыл и их жеребята. Они питались жесткими травами этих пустынных равнин. Потомков диких лошадей сейчас можно найти только в зоопарках. Лошади, привычные нам в качестве рабочих или скаковых, - животные домашние. Среди них есть изящные с длинными шеями лошади-чистокровки, крупные легкоупряжные лошади с типичными длинными конечностями и мощной мускулатурой и сильные массивные лошади-тяжеловозы. Их вес колеблется от 400 кг у английской чистокровки до 1200 кг у тяжелоупряжной шайрской лошади - потомка средневекового боевого коня. Гораздо меньший размером шотландский пони весит лишь от 150 до 200 кг.

Конечности лошади отличаются своеобразным строением. Это своеобразие нашло свое выражение в метафоре «лошадь ходит как на цыпочках». Первое впечатление при виде лошади - у нее нет стопы. То, что обычно образует у животных стопу, предстает в совершенно трансформированном виде. Из пяти стрелок полностью сохранилась лишь третья. Плюсна преобразилась в крепкий, вертикально стоящий опорный орган - по типу бедренной кости. Этот тип строения проявляется вплоть до третьего пальца и его формы. Стопа утратила свою расчленённостъ на множество мелких элементов. Из-за усиленного процесса формирования костей стопа преобразовалась в несущий опорный орган. Тип строения верхней части ноги как бы распространяется и дальше - на область стопы. Стопа становится ногой. В результате процесса уплотнения и закостенения на конечностях образуются копыта.

Такое усиленное протекание процессов формирования верхних частей ног обусловливает возникновение конечностей, которые уверенно несут остальное тело. Это видно и в развитии суставов. Они значительно длиннее и прямее, чем, например, у коровы. У последней тяжесть туловища как бы сосредоточена в конечностях, а лошадь преодолевает эту тяжесть и становится потому существом, открытым своему окружению. Силы лошади заложены в ее опорно-двигательной мускулатуре, у которой также имеются свои особенности. В мышцах млекопитающих различают светлые (фазные) волокна, которые служат осуществлению быстрых движений, и темные (тонические) волокна для развития усилия. Мускулатура лошади темно-красного цвета. В ее составе преобладают темные волокна. Мускулатура сосредоточена главным образом в туловище лошади.

Таким образом, туловище и усиленное формирование конечностей создают целостное устройство организма, которое обеспечивает выносливость при переноске тяжестей и импульсивных движениях.

Идти лошадь обычно начинает шагом - даже когда медленно передвигается в поисках корма на выпасе или когда по-настоящему «впрягается» во время работы. Когда же лошадь ускоряет свои движения, то переходит на рысь либо развивает всю полноту своей двигательной энергии в галопе. Тогда никакому другому животному ее не догнать. Даже при галопе туловище остается малоподвижным, а двигательные импульсы и ритм движения проявляются практически только через ноги. Противодействие силе тяжести настолько глубоко заложено в конституции лошади, что она стоя нередко спит или дремлет с закрытыми глазами. Лошадь использует свои ноги и в борьбе. Жеребцы поднимаются на задние ноги и дерутся передними, а кобылы лягаются задними ногами, если не могут прогнать противника своими укусами. Будучи подвижными существами, лошади обладают очень хорошим восприятием пространства. У них довольно быстро складываются навыки движения. Лошадь, как правило, в состоянии отыскать путь, если проходила по нему хоть раз. Всадник, потерявший ориентировку, может опустить поводья, и лошадь сама отнесет его домой. И возница тоже мог бы спокойно спать – лошадь сама везёт повозку по правильному маршруту и останавливается точно в тех местах, где обычно что-то сгружается, например, у каждого молочного магазина.

Силуэт и -скелет лошади

Совершенно очевидно, что на передний план в организме лошади особо проступает именно формирование конечностей. Это можно заметить и на других системах внутренних органов, например, органах пищеварения, дыхания и сердечно-сосудистой системе. Развитие усилия в конечностях требует хорошего дыхания и питания. Поэтому процесс дыхания приобретает у лошади более интенсивней характер, чем обычно у млекопитающих. Это заметно по строению грудной клетки. Из 18 пар ребер необычно большое количество (10 пар) представляют собой ложные ребра, которые в основном и обеспечивают дыхательные движения. К тому же легкие лошади особенно эффективны с точки зрения обеспечения поступления кислорода в кровь. А в крови наблюдается необычно высокое содержание красных кровяных телец, которые разносят кислород по всему организму, а у лошади в первую очередь - в мускулатуру. Кишечник - а его длина составляет около 30 м - и мощная слепая кишка обеспечивают довольно эффективное пищеварение. В условиях тяжелой или интенсивной рабочей нагрузки лошадь съедает за день до 100 кг травы - главным образом в ранние утренние и в предвечерние часы. Лошадь хватает растения губами, откусывает их и перетирает затем своими мощными челюстями. Почти половина этого большого количества корма переваривается полностью. Из-за более интенсивного кроветворения, чем у большинства других млекопитающих, в организме лошади содержится больше крови. Мускулатура поэтому особенно хорошо «дышит» и снабжается питательными веществами. Жизненные процессы, протекающие в туловище, приобретают свою специфику от преобладающего развития конечностей. Из-за усиленного формирования ног и влияния этого процесса на остальной организм лошадь достигает весьма крупных размеров.

Череп с мощными костями челюсти

Когда на пастбище вместе с коровами видишь и лошадей, то на наблюдателя производят впечатление их шеи и манера держать голову. Если говорить точно, шея относится к двигательной системе лошади. Именно благодаря ей голова лошади пространственно отделяется от корпуса и получает возможность более или менее свободно обращать свои органы чувств к окружающему миру. На примере лошади заметно, каким образом специфика конечностей проявляется в формировании шеи, а именно: в мощном развитии позвонков, в уверенной посадке тяжелой головы и в свободе движений. Шея позволяет лошади обрести открытость по отношению к ее окружению. Это видно и по чутким ушам и необычно большим глазам, обладающим широким полем восприятия. Челюсти обычно представляют собой ту часть головы млекопитающих, которая обнаруживает сходство с их конечностями. У лошади же здесь особо впечатляющим образом отражается доминантность формирования конечностей. Челюсти настолько мощны, что прочие части головы во многом оттесняются на задний план. Относительно велика размером лишь дыхательная часть (ноздри и внутренние полости носа), а также пищеварительная часть (полость рта с железами и крепкими зубами). Это соответствует тому, что наблюдалось нами на примере внутренних органов туловища. Глаза и уши сильно смещены назад. По сравнению с усиленным (наподобие конечностей) формированием челюстей совершенно отступает на задний план мозговая коробка, в которой находится мозг.

А как насчет хвоста? У многих млекопитающих хвост (и его движения) играют роль сигнального органа. На хвосте лошади наблюдается особенно интенсивный рост волос, т.е. процесс выделения плотной роговой субстанции. В результате хвост

становится органом, сильно внедряющимcя в окружающее пространство и способным совершать там энергичные движения.

То, что в устройстве организма лошади ноги занимают первостепенное место, видно сразу на примере жеребят. Туловище у них еще короткое и худое. Тонкие ноги доминируют в облике жеребенка даже сильнее, чем у взрослого животного. Противоборство с силой тяжести начинается сразу же после рождения, а роды происходят большей частью в ночное время. Новорожденный сразу же поднимает голову. Еще через четверть часа он пытается встать на ноги. Максимум через час после рождения жеребенок может стоять и передвигаться. После одиннадцати месяцев внутриутробного развития конечности оказываются вполне сформировавшимися. Еще в течение примерно девяти месяцев жеребенок питается материнским молоком, но щипать траву он начинает уже к концу первой недели от роду.

Лошадь можно научиться понимать, если рассматривать ее облик не только извне. Необходимо обратить внимание на процессы развития лошади. Эти процессы следует внутренне воспроизвести, и тогда обнаруживается, что формирование всего устройства организма лошади определяется единым законом. Как при чтении текстов собственное мышление охватывает идеи автора, так и при внутреннем воспроизведении процессов развития животного обнаруживается закон его формирования. Таким образом, животное познается в равной мере и изнутри, т.е. в его сущности.

К О Р О В А

Взгляните на стадо коров, пасущихся на лугу. Они степенно переступают с ноги на ногу и пощипывают травку, а затем лежат и пережевывают свою жвачку, как бы погруженные в самих себя. Если вы проникнитесь их видом, то на вас снизойдет ощущение глубокого покоя. Внешне эти животные малоактивны. Кажется, что большая часть жизненных процессов протекает внутри их организма. Есть животные, за поведением которых необходимо проследить в привычной для них среде, чтобы их понять. Если понаблюдать за коровами таким образом, то можно кое-что узнать об иерархическом порядке в стаде, о социальных контактах животных и их конфликтах. Но эти наблюдения покажутся нам весьма безынтересными по сравнению с соответствующими наблюдениями за тем, что можно увидеть у волков, бобров или горных козлов. К каждому животному необходимо найти свой особый подход, чтобы обнаружить его неповторимые качества.

Сравнивая корову со стоящей рядом лошадью, нельзя не заметить, насколько во всем внешнем облике коровы преобладает ее массивное тело. Голова коровы не столь сильно обособлена от туловища, как у лошади. У коровы, стоящей с поднятой головой, линия короткой шеи как бы продолжает линию спины, идущую явно горизонтально. Вы не заметите в корове ничего, что говорило бы о ее причастности к дали открытого пространства. Ноги у коровы короткие, кряжистые, на них опирается массивное тело. При таком громадном теле, всей тяжестью давящем на конечности, невозможно представить себе быстрые и элегантные движения. Эта громоздкость сказывается на всем строении костей, на сильно изогнутых суставах ног, на тяжелой грудной клетке и шее.

Столь значительный объем телу коровы придают ее органы пищеварения. Каждый ребенок узнает в школе, что у коровы не один, а четыре отдела желудка. Самый крупный из них - рубец - занимает всю левую сторону брюшной полости. Он начинается сразу за диафрагмой и доходит до самой задней части туловища коровы, его объем составляет 150 л. Другие отделы желудка коровы - сетка, книжка к сычуг - имеют меньший размер. Их общий объем вместе с рубцом составляет около 200 л. Ни у какого другого животного желудок не доминирует в организме столь сильно, как у коровы. Каким же образом желудок коровы достиг таких размеров? Собственно говоря, из всех четырех отделов желудка лишь сычуг соответствует собственно желудку большинства млекопитающих и человека. Это видно по его форме. Небольшая часть желудка млекопитающих, непосредственно прилегающая к пищеводу, так называемая Pars oesophaga (пищеводная часть), разрастается у жвачных животных до огромных размеров. Так и сформировались 3 так называемых преджелудка. Вообще, процессы усиленного развития желудка достигают среди млекопитающих своей кульминации именно в развитии желудка коровы.

книжка

книжка

сычуг

Желудок коровы, вид с права

Именно под этим углом зрения и следует рассматривать корову. Каким же образом укрупнение органов пищеварения сказывается на организме и поведении животного? Каждый знает, что на пустой желудок возникает чувство голода, переходящее в чувство насыщения после приема достаточного количества пищи. Эти ощущения играют в жизни коровы решающую роль. Они проявляются у нее в виде сильного позыва к приему растительной пищи - травы или сена, а также в самоотверженной привязанности коровы к своей пище, что можно наблюдать на пастбище. Кожа над пастью на голове у коровы - твердая и влажная. Насыщенная железами слизистая оболочка, обычно выстилающая ротовую полость, покрывает у коровы и нос, т.е. выходит наружу. Здесь нет обособленности от окружающей среды. К тому же, когда корова пасется, она не рвет губами траву и не откусывает ее зубами. Она захватывает траву своим влажным языком, сразу же ощущая при этом ее вкус благодаря очень тонкой вкусовой чувствительности. Всем своим видом выражая удовольствие, корова наполняет свою пасть травой, а потом заглатывает все разом в рубец. Когда корова пасется на лугу рано утром, то она насыщается травой в течение 2,5-3 часов вышеуказанным способом. После этого в медленно сокращающейся огромной полости рубца начинается процесс переваривания пищи. В процессе пищеварения участвует несметное количество микроскопических одноклеточных организмов. Ведь тому, кто питается листьями и стеблями, необходим эффективный процесс пищеварения для растворения уплотненной субстанции. После наполнения рубца наступает пауза от получаса до часа, а затем начинается второй этап переваривания пищи - процесс жвачки. При этом коровы обычно ложатся на землю - быки чаще, чем телки. Животные как бы еще сильнее погружаются в свое собственное нутро. Теперь переваренная на первом этапе растительная масса попадает малыми порциями из рубца и сетки через пищевод назад, в объёмистую полость рта. Здесь эта масса подвергается ритмическому процессу измельчения в жерновах коренных зубов. Корова пережевывает пищу упорно и методично – каждую порцию пищи более часа, производя при этом челюстями от 49 до 51 жевательных движений. При этом слюнные железы выделяют обильное количество пищеварительного сока. Ротовая полость тем самым как бы превращается в пятый отдел желудка. Об интенсивности процесса переваривания пищи, находящего свое продолжение в голове, свидетельствуют сухие цифры. Коровы пасутся на выгоне около 8-10 часов в сутки. Примерно столько же времени уходит на дремотную жвачку. Разумеется, при этом в отделах желудка и в кишечнике пищеварение не останавливается. Таким образом, корова вся целиком, от головы до пят, предается процессу преобразования поглощенной субстанции. При питании коровы свежей травой, находящаяся у нее в голове, слюнная железа выделяет около 110 л слюны в сутки, а при кормлении сеном - около 180 л слюны. Слюнные железы коровы в четыре раза превосходят по объему ее мозг. Кровоснабжение в голове служит обеспечению процессов слюноотделения даже больше, чем жизнедеятельности головного мозга. Конечно же, корова воспринимает некие впечатления через свои глаза и уши. Из процессов чувственного восприятия для нее, тем не менее, более значимы обоняние и вкусовая чувствительность. Таким образом, головой своей корова в равной мере сориентирована как наружу, так и вовнутрь. Дело в том, что инстинктивное ощущение полезности-вредности растений, а также ощущения вкусового и обонятельного удовольствия-неудовольствия играют для коровы огромную роль.

Подобная ограниченность коровы сказывается и на строении ее черепа. Пищеварение (как процесс распада) противоположно процессу формообразования. Неудивительно поэтому, что процесс формирования зубов у коровы ослаблен. У нее вообще нет клыков, а на верхней челюсти - что особенно важно - у нее отсутствуют резцы. Таким образом, у коровы, как и у прочих жвачных животных, нет того обособления от окружающей среды, которое возникает из-за верхних и нижних резцов. Лобная кость доходит до самой задней части черепа. А теменная и затылочная кости, обычно образующие основную часть мозговой коробки, извне не видны вообще. Примерно в том месте, где они обычно находятся, у коровы в результате отмирания кожи формируются рога, причём кожа на этом участке отмирает, вокруг выступа лобной кости формируется обильно снабжаемая кровью ткани мертвая, роговая оболочка. Здесь внутренняя среда настолько обособлена от окружающей среды, что фактически оказывается подавленной любая связь с внешним миром. О том, сколь велико значение рогов для коровы, свидетельствует, в частности, и тот факт, что лишившееся рогов животное уже не может нормально войти в иерархическую структуру стада.

Силуэт коровы, ее скелет и мощный рубец

Итак, голова коровы состоит в основном из мощных челюстей с огромной ротовой полостью и из носа. Собственно говоря, голова коровы - не совсем голова в полном смысле этого слова. Понятно, что эта часть коровы тесно связана с туловищем и не обособляется от него длинной шеей. Длинные шеи свойственны тем животным, которые живо ориентируются на внешний мир, используя все свои органы чувств.

Позже корова заглатывает пережеванную пищу в следующий отдел желудка - книжку. Здесь пища попадает в пространство, наполненное свисающими вниз пластинками. Эти пластинки всасывают большую часть жидкости и пищеварительных соков из пищи, чем и завершается первый крупный этап переваривания растительной пищи. В сычуге процесс растворения пищи продолжается с помощью новых пищеварительных соков. За сутки их выделяется около 100 л.

Теперь рассмотрим, каким же образом чрезмерное развитие желудка определяет тенденцию развития всего организма по направлению не только к голове, но и к задней части. За сычугом следует кишечник 50-метровой длины. В нем совершается последний этап переваривания и всасывания растворенной субстанции в кровь и лимфу. Оставшаяся часть выделяется из организма. Толстая кишка, как и у других жвачных, - плоская, спиральной формы. Эта спираль насчитывает у коровы лишь 1,5-2 центростремительных витка, а потому развита относительно слабо по сравнению с таковой у коз или овец, у которых насчитывается от 3 до 4 витков). Всасывание воды в ней поэтому тоже слабое. Здесь нет однозначного сдерживания растворительных процессов пищеварения. Кал как бы равномерным потоком вытекает из животного. Тем самым и в задней части у коровы нет ясной обособленности от окружения. Она вписана в свое окружение, в бьющую ключом жизнь природы проще, элементарнее других млекопитающих. Будучи существом пищеварительным, корова обитает прямо посреди своего корма. Она пожирает и удобряет его одновременно.

Все вышесказанное наглядно свидетельствует о том, что развитие желудка налагает отпечаток на весь организм коровы. Об этом говорят и многие другие факты, но мы остановимся лишь на некоторых из них. Кровь обслуживает в основном пищеварительный процесс. Для выработки одного литра пищеварительного сока необходимо, чтобы через железы прошло около трехсот литров крови. Затем, правда, существенная часть выделенной жидкости снова всасывается в кровь. И, наконец, в рубце и тонкой кишке кровь всасывает расщеплённые и растворенные субстанции. Они и обеспечивают питание организма. Когда интенсификация пищеварения сопровождается усилением питательного процесса, тело приобретает большие размеры и вес. У черно-пятнистых коров (коров самой распространенной породы) вес телок достигает от 600 до 700 кг, а быков - от 1000 до 1200 кг. Пятнистые (коричнево-белые) коровы крепкого сложения весят от 750 до 1200 кг. А у бурых: коров района Альп и их предгорьев вес телок - достигает от 650 до 750 кг, а быков - от 1000 до 1200 кг.

Большая часть впитанной кровью субстанции вновь преобразуется, попадая в вымя. Для образования одного литра молока необходимо, чтобы через вымя протекло от 300 до 500 л крови.

Молочная корова раз в год обязательно должна телиться. За несколько часов до родов она покидает стадо в поисках безопасного места. После девятимесячного вынашивания там, обычно в ночное время, и появляется на свет теленок. В течение нескольких месяцев он сосет молоко матери. Поначалу желудочные отделы у теленка весьма невелики - у новорожденного рубец почти в два раза меньше сычуга. Но еще в период вскармливания теленок начинает есть и грубую пищу, благодаря чему преджелудки увеличиваются. У трехмесячного теленка рубец больше сычуга уже в два раза.

Благодаря животноводческому искусству молочная продуктивность коров значительно повысилась по сравнению с начальным уровнем. Сейчас одна корова может дать за день более двадцати литров молока. Конечно же, в случае с так называемыми высокопродуктивными молочными коровами пределы допустимого для животных явно превышены. Нельзя унижать корову до роли физиологического аппарата по производству молока.

Образование молока и питание - тесно взаимосвязанные процессы. Во время доения у коровы появляется ощущение жажды и голода. День коровы состоит из поочередной смены процессов приема пищи и пережевывания жвачки, и за один такой день (от раннего утра до позднего вечера) это повторяется четыре раза. Подобные процессы преобразования веществ имеют большое значение и для человека с точки зрения производства молока, а также мяса. Для стороннего наблюдателя они, однако, остаются скрытыми.

Л Е В

Вряд ли какое другое животное почитаемо человеком столь высоко, как лев. Мы восхищаемся его исполинской силой, его поединками с гораздо более крупными животными - буйволами, например, а также его обликом. Спокойная поза льва, слегка приподнявшего голову и устремляющего свой взор вдаль, производит на наблюдателя поистине величественное впечатление. В этом преисполненном сил спокойствии льва он ощутит напряжение энергий тела и сдержанность агрессивных эмоций. Но по лику животного заметно, как они втайне вибрируют в его теле. И стоит льву лишь приоткрыть пасть, как на его физиономии появляется выражение свирепой ярости. На примере льва понимаешь, сколь важно постоянно держать в поле зрения и душевное начало животных при их изучении.

Лев, как известно, относится к отряду хищников. Уже сам по себе характер добывания пищи проявляет определенные внутренние качества. Пасущимися на лугу копытными животными управляет довольно притуплённое инстинктивное влечение к питанию. Смена ощущений голода и насыщения предопределяет регулярный характер процессов приема и переваривания пищи. А добывание пищи у хищников представляет собой весьма драматичное событие. При подкарауливании, подкрадывании или травле, захвате, борьбе и умерщвлении жертвы - весь процесс добывания пищи пронизан массой эмоциональных сил. Если принять во внимание эти влечения, эмоции и страсти, то душевное начало выражено у хищников сильнее, чем у копытных животных. У различных представителей отряда хищников - у куниц и медведей, у собак и гиен, у вивер и кошачьих - это душевное начало проявляется довольно по-разному. В последующих главах мы еще поведем об этом речь. Кошачьи, по мнению Ф.Юлиуса, - наиболее типичные представители отряда хищников (Julius, 1970, с 94).

Эластичное тело - особая отличительная черта кошачьих хищников. Мы с легкостью издали отличим собаку от кошки по характеру их движений. Собаку - по равномерной, несколько жесткой манере бега, а кошку - по текуче-мягким движениям. У кошки более чувствительная поступь, при которой она опирается на подушечки своих лап, т.е. на пальцы. Конечности образуют в суставах отчетливые острые углы. В каждой фазе движения кошки чувствуется живое сочетание напряжения и расслабленности; даже когда кошка останавливается, эта попеременность продолжает вибрировать в ее конечностях. Все тело животного может напрячься или расслабиться всего лишь за одно мгновение. Эта вибрация мускулатуры заметна и во всем теле животного. В костной системе кошки нет и следа той жесткости и механичности, которая столь выпукло проявляется у лошадей и коров. Костная система полностью вписана в подвижность мускулатуры. У кошек относительно короткие конечности, которые сохраняют свою активность и подвижность вплоть до самых своих окончаний; в отличие от лошади и прочих копытных они не обособлены от внутреннего мира животного. Напротив, внутренние возбуждения распространяются до самых кончиков тела - вплоть до подвижных когтей. Своеобразная красота тела, свойственная крупным кошкам, проявляется в эластичности; более других у леопарда, а у льва - в собранности и силе.

Тигры, леопарды и ягуары - неуживчивые одиночки из-за своей агрессивности. Среди крупных кошачьих одни львы ведут стадный образ жизни. У льва более широкая натура и более широкий спектр манер поведения. Это следует учитывать, пролагая путь к пониманию столь значимого животного.

Лев обнаруживает теснейшую внутреннюю связь с теми территориями Земли, где ландшафт сильно прожаривается солнцем - саванной, редколесью и полупустынями (к примеру, Калахари). Стая львов часами лежит там в тени деревьев. Звери спят или наслаждаются теплом в полудреме. Некоторые из них лежат совершенно расслабленно с распростертыми конечностями, другие - слегка приподняв голову и переднюю часть туловища, уставившись перед собой, или на свою стаю. Можно также наблюдать, как две львицы, закрыв глаза, нежно трутся друг о друга головами, целиком отдаваясь приятному ощущению. Может быть, львица вновь возвращается в свой прайд и приветствует сородичей, по очереди прижимаясь к ним всем боком. При этом она медленно скользит своим телом вдоль тела другой львицы, будто желая погладить ее от головы до кончика хвоста. Приятное и вызывающее симпатию ощущение прикосновения играет большую роль. Нередко даже в лежачем положении львицам нужен телесный контакт друг с другом для чувства полного комфорта. В таком весьма инертном состоянии львы проводят около двадцати часов в сутки. Этим они резко отличаются от зебр, гну и антилоп, которые двигаются и находятся в активном состоянии (большую часть времени). Львы, как видно, не относятся к тем животным, у которых конечности выступают определяющими органами.

Порой одна, две или несколько львиц замечают вдали добычу - нескольких гну или зебр. Они встают, и начинается подкрадывание к жертве, что может длиться более часа. Ведь одолеть зебру, гну или антилопу лев может только с близкого расстояния. Лев не травит свою добычу, как, например, гиены или гепарды. Чем ближе львица подкрадывается к жертве, тем больше это подкрадывание переходит в подползание. С расстояния порядка 30 метров львица резко срывается с места, и бросается на жертву сильными и быстрыми прыжками. Львы умеют и подстерегать добычу. Для этого они неподвижно поджидают ее, хорошо спрятавшись. Бывает, это длится по нескольку часов. Иной же раз охота проводится по стратегическому плану, когда несколько львиц залегают и прячутся в траве, а остальные подкрадываются к зебрам или антилопам с другой стороны, а затем загоняют их в засаду.

Чтобы убить свою жертву, львица запрыгивает сбоку или сзади ей на спину и старается опрокинуть ее своим весом на землю. Тогда она прокусывает ей дыхательное горло или разрывает ей сонную артерию - жертва задыхается или же мгновенно теряет сознание. Иногда львица всаживает свои могучие клыки между двумя шейными позвонками и разрывает спинной мозг в шейном отделе позвоночника.

Вскоре у туши собирается остальная стая, в том числе и самцы. Они крайне редко участвуют в охоте – скорее они отнимут добычу у гепарда или гиены. Самцы крупнее и тяжелее львиц. Из-за большей массы тела их волевой потенциал мощнее, чем у самок. Благодаря меньшим размерам самки более подвижны и больше расположены к охоте. У добытой туши львицы отступают перед силой самца. В противном случае их весьма бесцеремонно оттесняют. Вообще, львы нередко ведут себя довольно агрессивно у добычи. Львицы обязаны уступать львам, а молодые животные - взрослым самкам. Последними по рангу оказываются малыши. Здесь безжалостно правит бал эмоционально-агрессивная сущность льва и право сильного. Голод и жадность доводят эмоции до накала.

Львы съедают сначала мускульные ткани своей жертвы. Некоторые животные едят и внутренности. Не трогают только желудок. Установлено, что изголодавшийся самец в состоянии съесть за один раз до 45 кг мяса, а самка - до 30 кг. После трапезы львы обычно отправляются на водопой - к ближайшей реке, озеру или луже. Здесь уже царит мирное настроение сытости.

Вслед за этим всплеском эмоций и страстей вновь наступает фаза приятных ощущений, фаза расслабленности. Жизнь льва как раз и определяется подобным чередованием состояний высочайшего напряжения сил и эмоций и состояний блаженства раскованной расслабленности, а также множества промежуточных состояний.

В различных районах львы охотятся в разное время суток. Обитая в местности с обилием кустарников, предоставляющих хорошую возможность прятаться, животные отправляются на охоту, как правило, днем; на открытой же местности они чаще охотятся ночью. Львы прекрасно видят в темноте, у них также хороший слух и превосходное чутье. В безлунные ночи охота успешнее, чем при луне. С особой силой создают у львов охотничье настроение надвигающиеся грозы. Грандиозные разряды в атмосфере возбуждают эмоции льва с такой интенсивностью, что он убивает даже больше животных, чем требуется для насыщения.

К наиболее выразительным проявлениям льва относится его рез. Лев подает свой могучий голос вечером - до или после захода солнца. Он выплескивает свою звуковую энергию в ритмичной последовательности и во все более низких тонах. Это напоминает извержение вулкана, только здесь вместо паров и лавы в пространство выбрасываются эмоции. «Если, уж какой звук и подходит под определение «продирающий до мозга костей», то это - раздающийся неподалеку рев львиной стаи ночью в кустарниках африканской саванны. Глухие раскаты разрывают ночную тишину африканской саванны неожиданными ударами грома. Если рев раздается с расстояния всего пары сотен метров, то кажется, будто львы стоят прямо рядом с вами. Удивляешься только, что от этого не вибрируют стены палатки и не опрокидываются вещи» (W.u.H.Hagen, 1992, с.42-43). Рев льва наполняет окрестности примерно в радиусе 16 км.

В этом реве нам открывается та мощь эмоций, которая обитает в этих животных. У самок это проявляется реже, а также с меньшей силой, чем у самцов. Кое-что из этой энергии они отчуждают наружу. И тем самым они, видимо, в известной степени освобождают и себя, подобно человеку, у которого после вспышки гнева наступает душевное облегчение. Ведь может быть, что у других крупных кошачьих - у тигра, пантеры и ягуара - соответствующая энергия скована организацией этих существ. Ведь и движения их больше, чем у льва, наполнены агрессивной энергией, а в рисунке их шерсти, как на картине, отражаются проблески или сосредоточения внутреннего возбуждения. Лев же более спокоен в своей осанке, своих движениях и окрасе. Не из-за своего ли рева он и способен - единственный из крупных кошачьих - жить в сообществе с другими. Тот, кто сам испытывает эмоциональные взрывы в громком крике, будет склонен к утвердительному ответу на этот вопрос.

Жизнь в львином стаде течет не столь однообразно, как можно было бы заключить из вышеизложенного. Стадо обычно состоит из двух-трех самцов, 5-10 самок и их детенышей. Ни у самцов, ни у самок нет никакой иерархии, наблюдаемой, как правило, у других и стадных животных. Равенство царит в обеих группах стада этих царственных животных. Даже если в каком-либо конфликте одна из львиц одерживает верх над другой, это никак не сказывается на их дальнейшем сосуществовании. И, тем не менее - господствуют в стаде самцы, хотя самки во многом более активны. Львицы образуют стабильное ядро стада. Обычно с интервалами в несколько лет группы пришлых молодых самцов пытаются захватить стадо. После бурных и жестоких схваток эти возмутители спокойствия все же прогоняют прежних хозяев. Теперь им приходится завоевывать расположение самок, которые поначалу агрессивно отвергают пришельцев. Спокойствие устанавливается вновь лишь после многодневных драматичных и бурных конфликтов. К этому времени новые львы истребляют все молодое потомство. Львицы лишились своих детенышей, им некого теперь вскармливать своим молоком. Они приходят в возбуждение. Завоеватели добились своего и положили начало новой эре. Таким образом, в жизни стада с длительными интервалами происходит чередование скоротечных фаз крайне бурных агрессивных схваток и продолжительных фаз преимущественно спокойного сосуществования.

Перед родами львица отделяется от стада и отправляется на поиски безопасного места среди колючего кустарника, в зарослях или в пещере. Там она после 100-116 дней беременности производит на свет обычно двух-трех, реже четырех львят. Поначалу они весьма беспомощны. Глаза открываются, судя по всему, не раньше, чем в недельном возрасте. В течение шести недель они кормятся исключительно материнским молоком. Потом они начинают есть и мясо. Тогда львица возвращается в стадо со своими детенышами. Она терпеливо и с любовью относится ко всем их проделкам и живым играм. Другие львицы тоже очень дружелюбны. Если у них есть свои детеныши, то пососать молока разрешается даже чужим малышам. Настоящая львиная жизнь постепенно начинается с четырехмесячного возраста, когда прорезаются первые клыки. Тогда этих маленьких несмышленышей начинают брать на охоту. Однако к активному участию в охоте львята приступают примерно в годовалом возрасте - после появления коренных зубов. Мужское потомство живет в материнском стаде чуть свыше трех лет. Потом они покидают стадо и рыщут небольшими группами по саванне. Позднее они, быть может, создадут собственный прайд. К шести годам львы достигают своего полного роста, к этому же возрасту у самцов вырастает грива.

Очевидно, что сквозь всю жизнь львов проходит некая закономерность, проявляющаяся во многих вариациях. Один из исследователей, который многие десятилетия изучал львов в различных регионах Африки, ставит в одной из своих книг вопрос: «агрессивны или миролюбивы...?» Лев - животное большой широты своего внутреннего существа. Здесь можно найти как полностью расслабленную отрешенность, так и уютное блаженство и нежность, невозмутимость и напряженное спокойствие вплоть до возбуждений недовольства, находящих свое выражение, в частности, в рычании, а также вплоть до ярости и дикой агрессии. А жизнь льва - это ритм, это качающийся маятник, постоянно чередующий отклонения то в одну сторону, то в другую. Каким же образом это своеобразное бытие льва коренится в устройстве его организма?

Мышечная система связана и с внутренними органами, прежде всего с системой кровообращения. Кровь не только насыщает мышцы кислородом и снабжает их питательными веществами. Она пульсирует в артериальной части кровеносной системы ритмов сердца. А этот ритм тесно связан с ритмом дыхания. В организме льва между этими ритмами царит особая гармония. В спокойном, невозбужденном состоянии взрослый лев совершает 10 вдохов и выдохов в минуту, а его сердце - 40 ударов (Flindt, 1985, с.82 и 66); таким образом, соотношение этих показателей равно 4. На особое значение ритмично пульсирующих органов в организме льва указывают и другие факты. Доля легких в общем весе тела составляет, к примеру, у лошади 0,70%, у коровы - 0,72%. У льва же она равна 2,12%, что выше, чем почти у всех прочих млекопитающих (Flindt, 1985, с.80). Доля сердца в общем весе составляет 0,54% (Handbuch der Biologie Bd, с.992). Оно хорошо развито, если принять во внимание его размеры.

На мощных прыжках гепарда виден ритм последовательности движений сокращения и растяжения, а также можно наблюдать подвижность позвоночника кошачьих животных

Мы уже указывали на то, что взаимосвязь туловища и конечностей у льва отличается от лошади. В результате усиленного развития костей ноги лошади превратились в органы, с помощью которых животное интенсивно двигается в поле действия внешних сил гравитации и механики. Деятельность мышц разворачивается всецело в среде этих сил. Можно говорить о том, что кости являются определяющей частью двигательных органов лошади. У льва на передний план по отношению к костям выступают именно мышцы. Это со всей ясностью видно по удельной доле костей в общем весе тела животного. У лошади она составляет 20%, а у льва - всего 13%. Внутренняя подвижность мускулатуры, постоянное чередование состояний сокращения и растяжения, напряжения и расслабления и определяют, таким образом, каждую фазу движения и осанки. Костная система настолько подвижна, что вышеуказанное чередование может осуществляться в ней в разнообразных формах. Подобно нашей домашней кошке лев может выгнуть спину дугой или же сильно прогнуть ее при потягивании. Мощные прыжки льва на последнем, решающем, этапе охоты представляют собой быстро чередующуюся последовательность движений интенсивного сокращения и устремленного вперед вытягивания. Такая подвижность - предпосылка для того, чтобы богатый спектр внутренних переживаний мог быть выявлен и сполна прожит в теле льва. Для понимания движений льва, его осанки и поз, которые он принимает в лежачем положении, внимание следует обращать отнюдь не на костную систему и внешние силы.

Силуэт и скелет льва

Вышеперечисленные органы нельзя постигнуть полностью, если рассматривать их лишь с физиологической точки зрения. Ритмы сердца и легких могут сильно колебаться по частоте и амплитуде сокращений. Но эти колебания зависят не только от физического состояния - активности или покоя. Душевное возбуждение непосредственно обнаруживает себя в учащении пульса и ритма дыхания. При переходе к внутренней расслабленности и ощущению комфорта пульс и дыхание замедляются и становятся более поверхностными, а в состоянии страстного аффекта они учащаются и становятся более глубокими. Сердце и легкие - те органы, с помощью которых человек переживает свои чувства, эмоции и страсти. Они обитают в изменениях пульса и ритма дыхания. Таким образом, выявляется важный факт и взаимосвязь. Сила и внутренний размах эмоций и страстей льва связаны с его необычайно мощными лёгкими и хорошим развитым сердцем. Их действие проявляется в накатах дыхания и пульсировании сердца. То, что волнами вздымается в глубине дыхания, может вырываться наружу с ревом льва. Душевные силы, вибрирующие в пульсе льва, пронизывают все его тело вплоть до мускулатуры. Без малейшего намека на метафорическое выражение можно утверждать, что лев всецело находится во власти внутренней жизни легких и сердца. Это проявляется в каждом его движении, в каждой фазе движений. Когда эмоциональные силы оживают в пульcе пищеварительных органов льва, которые развиты у льва довольно незначительно - длина кишечника в среднем составляет 6,9 м. Относительная длина кишечника (отношение длины кишечника к длине тела) составляет лишь 3,9; у лошади 12 и у коровы - от 22 до 29 (все данные см. Flindt, с.44 и с.45), тогда испытываемое им чувство голода перерастает во влекущую, страстную алчность. А те зебры, гну и антилопы, прежде львом практически никак не замечаемые, становятся объектами, на которых он должен удовлетворить эту свою пламенную страсть.

Богатство внутренней жизни весьма впечатляющим образом отражается на виде головы льва, и прежде всего в его «лике». Результаты изучения выражений львиной морды свидетельствуют о том, что физиономия льва - необыкновенно живое зеркало его внутренних переживаний. Как и в реве, рычании и урчании внутреннее здесь выходит наружу и становится зримым. А грива льва доказывает этим усиленным процессом образования волос словно внешним символом того, что между грудью и головой наружу рвутся внутренние силы.

Сущность льва находит свое проявление и в строении черепа. Челюсти, как и конечности, довольно коротки. Мускулатура, однако, отличается мощью. Так, львица способна протащить на довольно большое расстояние целую задранную зебру, держа ее одной пастью. А на пластическом строении нижней челюсти видно, сколь велика сила крепящихся к ней мышц. Страстная агрессивность, свойственная льву при умерщвлении и пожирании жертвы, отражена в форме мощных клыков как будто в некоем замершем жесте. Она находит свое проявление и в форме узких коренных зубов с их острыми бугорками. Особенно же велика размером та часть головы, которая соответствует грудной клетке с легкими и сердцу, а именно носовая полость.

КАНЮК И БЕРКУТ

Для понимания животного необходимо, прежде всего, изучить среду его обитания. Ведь животные тесно вплетены в свою жизненную среду. К трем основным сферам обитания животных относятся: суша, объединяющая множество отдельных территорий, гор и равнин, лесов и открытых пространств; широкие водные просторы морей и океанов, водоемы суши; и, наконец, величайшее из всех морей - воздушное пространство. Субстанция воздуха противоположна субстанциям твердых и плотных горных пород. Это предельно разреженная субстанция, лишенная каких-либо очертаний. Воздуху присуща тенденция к самоулетучиванию. Земля здесь полностью открыта Космосу. Атмосфера интенсивно пронизана светом. Атмосферный воздух, по сравнению с другими субстанциями, поглощает тепло более интенсивно. Он очень чутко реагирует на нагрев и охлаждение, расширяясь и сжимаясь, иными словами - своими восходящими и нисходящими потоками и ветрами. Это необозримое пространство, сквозь которое Земля непосредственно сопряжена с Космосом, и есть родина птиц.

Для того, чтобы наблюдение за миром животных не оказалось однобоким, не следует забывать о том, что высшие животные связаны своим организмом со всеми тремя жизненными средами земного шара. Но все же всегда доминирует та или иная среда. Для птиц такую среду представляет наполненная солнечным светом атмосфера. Однако есть и такие птицы, для которых характерна более тесная привязанность к земле - это птицы семейства куриных, страус, нанду, эму, казуар и, прежде всего, киви. К водной среде больше привязаны утки, нырки и пингвины. Для того, чтобы научиться понимать природу птичьего царства, надо опереться на изучение тех его представителей, на примере которых прослеживается более четкая привязанность к воздушной стихии и солнцу. Яркий тому пример - хищные птицы. К ним относятся такие примечательные создания, как соколы, ястребы, разные канюки, коршуны и луни. Орел, на котором мы остановимся в конце данной главы - самое значительное среди них явление.

Оказавшись летом в местности, где леса чередуются с полями, и, устремив свой взгляд в небо, вы, вероятно, заметите птицу, часами парящую кругами в воздухе. Она сохраняет при этом абсолютное спокойствие. Время от времени она поднимается ввысь, парит в каком-либо направлении и снова заходит на круг. Ее крылья широко расправлены, как бы в полной отдаче окружающему ее пространству. Птица дает себя нести восходящим потокам воздуха, которые образуются при нагревании воздушных масс над полями и степными равнинами. При парении в воздухе над верхней поверхностью крыльев птицы возникает аэродинамический поток, так как крылья обладают слегка выпуклой формой. Поэтому поток воздуха, над верхней поверхностью крыла быстрее, чем под нижней. Сила этой тяги троекратно превышает силу давления поверхности крыльев на воздух во время полета, благодаря чему птица и удерживается в атмосфере. Если бы птица состояла из одних только крыльев, то она, вероятно, никогда не сумела бы опуститься на землю. Глядя на птицу, мы можем различить небольшую голову, широкие крылья и широкий округлый хвост. Это - канюк обыкновенный - одна из самых распространенных хищных птиц в Европе и Северной Азии, а в своей преданности воздушной стихии и одна из самых красивых.

Парящие в воздухе канюк и беркут.

Покидая утром свое гнездо и взмывая ввысь, и почти избавленный там, наверху, от действия сил земного тяготения, канюк устремляет свое сознание на окружающие его просторы. У существа, которое так обитает в стихии воздуха и света, бывают большие глаза. Они крупнее мозга. Своей характерной формой они отличаются от глаз млекопитающих и человека. Они не шаровидны, т.е. не имеют формы замкнутой сферы. Глазное дно с сетчаткой расширяются, получается нечто вроде чаши. Роговица и хрусталик - эти посредники между внешней световой средой и внутренним миром - отличаются весьма крупными размерами и сильно устремлены наружу. Это такие глаза, в которые свет вливается мощным потоком, а их взгляд охватывает дальние дали. Если бы нам захотелось иметь такое же хорошее зрение, как у канюка, то пришлось бы прибегнуть к помощи бинокля с шестикратным увеличением. О живости и четкости сознания канюка можно судить уже по тому, что человек различает лишь 18 образов в секунду, канюк же - около 150. По всей видимости, это связано и с одной из многочисленных особенностей строения глаз птицы. Сетчатка необычайно толста, т.к. содержит в своей структуре нервные соединения, которые формируются у высших млекопитающих и человека только в головном мозге. Равным образом часть характерных для деятельности головного мозга функций сознания вынесена наружу в область глаза - в сферу непосредственной взаимосвязи с окружающим миром света, цвета и форм. Кроме того, сетчатка каждого глаза содержит не одну, а две зрительных ямки (Fоvеае). С помощью одной из них канюк хорошо видит удаленные предметы, а с помощью другой – четким, боковым зрением – пространство по обе стороны от себя, что позволяет бдительно охватывать взглядом местность под широким углом.

Двигательные мышцы этих необычных глаз развиты лишь очень слабо. Именно благодаря движению глаз человек при неизменном положении головы может хорошо воспринять то, что находится в пределах его поля зрения. Птица же осуществляет соответствующие движения в основном при помощи шеи, вращая всей головой. Процесс зрительного восприятия захватывает птицу намного сильнее, чем человека. Сколь велика его интенсивность, можно понять, задавшись вопросом: а что же такое полет канюка? В процессе зрительного восприятия человек проникает своим сознанием наружу в наполненное светом пространство. Канюк же внедряется в это пространство всем своим существом. Его полет самым органичным и тесным образом связан со столь высоко развитыми глазами и широтой сознания.

Посмотрим, в какой степени подобная точка зрения подкрепляется иными феноменами. Особым отличительным признаком птиц является их оперение. Большие перья образуют маховое или рулевое оперение крыльев и хвоста либо крупное покровное оперение. Более многочисленны мелкие контурные перья, которые покрывают тело птицы. Паря в воздухе, канюк распускает маховые перья на своих крыльях - тогда каждое перо само выглядит как небольшое крыло. Если быстро взмахнуть отдельным маховым пером крупной хищной птицы, то можно почувствовать неожиданно сильное сопротивление. Это чем-то напоминает ощущение, которое испытываешь, подставляя ладонь навстречу потоку воды. Таким образом, через оперение своих крыльев птица ощущает тот самый воздух, который обычно не воспринимается человеком из-за тонкости этой субстанции. Птица проникает здесь своим восприятием в сферу, которая почти полностью скрыта от человека. Мы больше ощущаем температуру воздуха, а не его субстанцию. Так и кружащееся парение канюка, по своей сути, представляет собой процесс чуткого восприятие воздуха и его потоков. При так называемом маховом полете - спокойном или частом - восприятие воздуха сопряжено и с восприятием собственной активности.

Каким же образом маховые и хвостовые перья служат восприятию воздуха? Для ответа на этот вопрос необходимо вкратце остановиться на строении пера птицы. Все мы знаем, что перо состоит из стержня и опахала. Стержень пера так легок потому, что его нижняя часть - так называемый очин - почти полностью полый, а в стволе, к которому крепятся опахала, имеются заполненные воздухом полости. От этой центральной оси под острым углом отходит вверх большое количество так называемых бородок, а от них, в свою очередь, - многочисленные бородочки. Часть из них направлена вперед - это бородочки, снабженные мелкими крючочками, которые точно входят в пазы направленных назад дугообразных бородочек, у которых крючочков нет. Перо птицы - воистину шедевр природы! Тончайшая до мельчайших элементов структура как бы преодолела свою массу. До чего же легки эти перья и все оперение птицы! К примеру, все оперение домового воробья, состоящее из 3500 перьев, весит менее двух граммов.

В строении пера преобладает лучистая тенденция. Во-первых, от ствола в окружающее пространство как бы исходят лучами бородки, а от них, в свою очередь, бородочки. И, тем не менее, перо представляет собой целостное образование из-за взаимного сцепления бородочек. В пере, таким образом, в виде омертвевшей структуры проступает наружу то, что упоминалось нами в начале главы в качестве существенного свойства воздуха, а именно: тенденция к улетучиванию и устремленности в окружающее пространство. В развитие одной гётевской формулировки можно было бы сказать, что перо создано воздухом для воздуха. И перья крыльев и хвоста становятся органами чувств именно из-за того, что при возникновении пера в результате уплотнения субстанции вплоть до образования роговицы в нем угасает всякая жизнь. Когда формируется какой-либо орган чувств, то жизненное начало отступает в определенных местах организма, а вместо него проступает закономерность той или иной стихии. Если говорить о маховых и рулевых перьях - то это закономерность воздушной стихии.

Контурные перья покровного оперения птицы тоже обнаруживают внутреннюю связь со стихией воздуха. Ведь воздух интенсивно поглощает и удерживает тепло; он - плохой проводник тепла. Таким образом, покровные перья и пух формируют вместе с воздухом некую тепловую оболочку вокруг птицы.

Все это ясно говорит о глубоком родстве канюка с атмосферой. Его полёт и парение представляют собой лишь наиболее совершенное проявление этой связи, из-за которой канюк и способен обитать в сфере света.

Спускаясь с высот, канюк направляется к своему гнезду, или же садится на одно из деревьев на окраине леса. Канюков часто видят сидящими на межевых столбах и камнях. Сидя там как на наблюдательной вышке с хорошим обзором, он может просидеть в неподвижном состоянии несколько часов. Своим сознанием он погружён в окружающий мир. Он замечает малейшее движение, и различает даже самые тихие шорохи. Тогда он вдруг улетает на какое-то расстояние и хватает острыми когтями лап свою добычу - большей частью мышей, - как правило, полевок.

Постоянно сталкиваешься в книгах с утверждением, будто у канюка и у других птиц есть ноги. Это, однако, неподходящее для них название. Да, и для чего канюку нужны «ноги» - лапы? Обычно он обхватывает ими ветку, на которой сидит, ловит мышей, кротов, ежей, ужей, ящериц, соек, фазанов и прочих животных и уносит их на дерево, чтобы там их съесть, или же в гнездо, чтобы накормить птенцов. Но все эти виды действий выполняются обычно не ногами, или стопами, а, скорее, руками. Так что лапы птицы - это, собственно говоря, ее пальцы. Рука и часть костей запястья атрофировались, превратившись в длинную кость. Таким образом, канюк - существо безногое. Он вообще не попадает в ту стихию, где, к примеру, лошадь обрела силу движений благодаря развитию своих конечностей, - т.е. в ту стихию, где господствуют силы гравитации. Туда он не попадает даже тогда, когда, порой оказывается на земле.

Сидя на ветке, канюк удерживает свое тело между обеими конечностями. У лошади и кошки туловище вытянуто между передними и задними конечностями и отдано во власть силы тяжести. Птица же носит свое туловище свободно. Это ее туловище стабилизировалось самостоятельно в себе самом благодаря костному срастанию позвонков и дополнительному укреплению грудной клетки (см. изображение скелета). Оно освобождено от воздействия силы тяжести, как это бывает обычно только с головой.

Если бы была возможность заглянуть сквозь оперение и тонкую кожу птицы внутрь ее туловища, то было бы заметно, что большей частью оно состоит из заполненных воздухом полостей. Подобно всем птицам канюк вдыхает воздух не только в свои легкие, но и через них - во все тело. При вдохе воздух проникает через легкие дальше в тонкие воздушные мешки, которые тянутся даже внутри крупных костей задних конечностей и крыльев. Подобная пневматизация костей, имеющая место у многих млекопитающих и человека лишь в некоторых костях черепа, охватывает у птиц даже кости конечностей. Тем самым они оказываются подключенными к атмосфере. О чем же свидетельствует тот факт, что птица так глубоко пронизывает себя воздухом?

Усиленное развитие того или иного органа неизбежно сказывается на развитии всего организма в целом, и прежде всего той его части, которая находится во внутренней связи с этим органом. Мы видели, что глаза канюка воспринимают света намного больше, чем обычно, благодаря особой форме и величине. Это интенсивное сопряжение себя с окружающим миром охватывает даже туловище птицы, правда, адекватным ему образом. В процессе дыхания туловище вбирает в себя воздух подобно тому, как на голове глаз вбирает свет. В соответствии с Р.Штейнером мы можем охарактеризовать глаз как залив света, а легкие - как залив воздуха с сильно разветвленной структурой. У птицы этот залив воздуха простирается по воздушным мешкам, благодаря чему птица становится легкой изнутри. Но изменения претерпевает и само дыхание. Дело в том, что при выдохе выходящий из воздушных мешков воздух повторно протекает через легкие, и кровь вновь обогащается кислородом. Так происходит усиленное проникновение воздуха в организм птицы. Процессы живого сгорания в организме усиливаются, а температура тела повышается. Температура тела канюка составляет 40,5°С. Канюк беспрестанно сжигает свое тело в «огне» внутренних процессов сгорания. Эти потери он восполняет за счет ежедневного приема пищи весом около одной шестой части от веса собственного тела (в среднем - около 900 г). Это соответствует примерно пяти мышам-полевкам. Канюк заглатывает их целиком. Пищеварение происходит в жару жизненных процессов довольно быстро. Неперевариваемые остатки пищи канюк отрыгивает в виде так называемых «погадок» («клубков»).

Как и другие птицы, канюк обладает своеобразным строением желудочно-кишечного тракта. Вслед за железистым желудком расположен мощный мышечный желудок, в котором осуществляется и механическая обработка пищи. Он выполняет ту же функцию, что и зубастая пасть у млекопитающих.

Итак, если представить себе все, что характеризует тело канюка: его свободное перенесение по воздуху, костную стабилизацию его формы, глубокое вбирание воздуха, механическую обработку пищи - то получается некая картина, которая может показаться, на первый взгляд, весьма удивительной. Тело канюка видоизменено по сравнению с телом человека и млекопитающих. Оно обладает свойствами, которые обычно можно найти только в формообразующих процессах головы. Это означает, что тело канюка пронизано формообразующими процессами головы и что его строение напоминает строение головы. На внешний взгляд, оно, разумеется, на нее не похоже. Но в нем можно найти качества, характерные именно для головы. Из-за этого птица занимает в системе взаимосвязей природы несколько иное место, нежели другие животные.

Скелет беркута

Из-за мощного развития своих глаз канюк связан с просторами пронизанной солнцем атмосферы, но этим же определяется и вся его организация. Мы уже указывали на то обстоятельство, что при возникновении органов чувств жизненные силы в значительной мере отстраняются на задний план. Эти процессы вмешиваются в формообразование головы и обусловливают окостенение и атрофию зоны рта – превращение её в клюв. Те органы чувств, которые тесно связаны с обменом веществ, а именно органы вкуса и обоняния развиты крайне слабо. Одновременно угасают и те ощущения удовольствия или неудовольствия, которые бывают связаны с этими органами чувств - канюк в значительной мере свободен от аффективной привязанности к материи. Интенсивной привязанности к окружающему миру через глаза соответствует наличие длинной, скрытой оперением подвижной шеи. Мы уже описывали то, что касается связи между развитием сознания в процессе зрительного восприятия и расширением сферы восприятия вплоть до процесса формирования оперения и процесса полета. Надо теперь только принять во внимание то, что образование глаз в немалой степени происходит с участием мозга. Нервная организация чувственного восприятия приобретает из-за этого значительный перевес, а это сказывается на формообразовании всего тела. Туловище и конечности высвобождаются из сферы действия силы тяжести, что обычно происходит только с головой. Кишечник в туловище достигает лишь небольшой длины. У зародыша в яйце птицы вначале формируется главным образом голова с чрезмерно большими глазами. Все остальное производит впечатление несущественного придатка, который впоследствии увеличивается под влиянием доминирующего процесса формирования глаз.

Происходит это все скрытно. В первой половине апреля самка канюка откладывает от двух до четырех яиц. Гнездо располагается в лесу на одном из высоких деревьев. Высиживает яйца в течение 28-31 дня, т.е. синодического периода обращения луны главным образом самка. Сразу после того, как они вылупятся, птенцы предстают в почти совершенно белом пуховом одеянии, которое, однако, вскоре сменяется. С трехнедельного возраста начинается формирование настоящего оперения, а в возрасте примерно 7 недель молодые канюки уже умеют летать. Полную самостоятельность они обретают во второй половине августа. Тогда вся семья полностью распадается.