Сопротивление ограждающих конструкций воздухопроницанию

Под влиянием разности (Δр) общих давлений по обе стороны офаждения, вызванной тепловым напором или ветром, через офаждающие конструкции происходит фильтрация воздуха. Для обеспечения благоприятного температурного режима помещений особенно нежелательна фильтрация наружного воздуха через офаждение в зимнее время - инфильтрация.

Сопротивление проектируемого многослойного наружного офаждения воздухопроницанию Rн, м2·ч·Па/кг должно быть не меньше требуемого Rнmp. Первое определяется как сумма сопротивлений слоев ограждения:

а второе - прямо пропорционально расчетной разности давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций Ар к обратно пропорционально нормативной воздухопроницаемости ограждений GH (кг/(м2·ч)):

где GH для наружных стен, перекрытий и покрытий гражданских зданий составляет 0,5, для наружных стен отапливаемых производственных зданий — 1, для окон и балконных дверей в деревянных переплетах — 6,0, а в пластмассовых и алюминиевых — 5,0 и т.д. по СНиП II-3-79*.

Разность давлений Δр определяется по формуле:

где H - высота здания, м;

v - максимальная из средних по румбам за январь скорость ветра, м/с;

γн и γв - удельный вес наружного и внутреннего воздуха, определяемые по формуле:

где t - температура воздуха наиболее холодной пятидневки для определения уп и расчетная температура внутреннего воздуха для определения γв.

В наибольшей степени подвержены инфильтрации конструкции окон и балконных дверей. Их сопротивление воздухопроницанию должно быть не менее:

где Δр - то же, что в формуле 7.24, а Δрo=10 Па.

Влажностный режим наружного ограждения

Повышение влагосодержания материала ограждений снижает теплозащитные свойства конструкций и их долговечность из-за разрушения переувлажненного материала при многочисленных циклах замораживания и оттаивания. В связи с этим предельное начальное влагосодержание конструкций ограничивается нормами проектирования. В процессе эксплуатации конструкций при высыхании в результате воздухообменных процессов с внутренней и наружной сторон ограждения и солнечной радиации начальное влагосодержание уменьшается. В то же время влагосодержание конструкций может возрастать под воздействием атмосферной влаги в виде дождя, мокрого снега, инея; грунтовой влаги, поднимающейся по капиллярам материала при отсутствии или плохом выполнении гидроизоляции между подземными и наземными конструкциями; конденсационной влаги.

Каждое из названных воздействий может вызвать переувлажнение конструкций в эксплуатации, но наиболее часто конденсационное переувлажнение ограждений вызывается влагой, содержащейся в воздухе помещения.

Абсолютная влажность воздуха измеряется количеством влаги в единице объема воздуха в г/м3. В теплотехнических расчетах пользуются величиной относительной влажности воздуха:

где E — предельная величина парциального давления водяного пара в Па при полном насыщении воздуха водяным паром при заданной температуре;

е — парциальное давление водяного пара в помещении.

Рис. 7.4. Распределение изотерм >

Величина φ имеет большое гигиеническое значение, так как влияет на интенсивность испарения влаги кожными покровами человека. По этому показателю различают сухой (φ<50%), нормальный (φ=50-60%), влажный (φ=61-75%) или мокрый (φ>75%) режим помещений. Величина ф влияет на влагосодержание материала ограждения, на процессы конденсации влаги в толще и на поверхности ограждения. Температура воздуха, соответствующая его полному насыщению водяным паром (φ=100%), называется точкой росы τр. При дальнейшем ее понижении избыток влаги конденсируется и в капельно-жидком виде оседает на ограждении. Во избежание этого при назначении теплозащитной способности стен обычно исходят из условия τв>τр, что получило отражение в определении Rнmp по формуле 7.10, однако, и при соблюдении этого условия может возникнуть опасность выпадения конденсата на участках ограждения с увеличенными теплопотерями — в наружных углах и в местах теплопроводных включений (сквозных железобетонных ребер, стоек каркаса и др.). Наличие элементов неоднородности в ограждении вызывает искривления теплового потока и неравномерность распределения температур (температурного поля) в толще ограждения (рис. 7.4). Расчет температур на внутренней поверхности и в толще ограждений при этом осуществляется на основе дифференциального уравнения Лапласа:

где τ - температура в точке конструкции с координатами х и у, определенная расчетом температурных полей.

Если расчет выявляет, что температура на поверхности участков с теплопроводными включениями ниже τрпроизводится дополнительное утепление этих участков или изменяется сечение конструкции ограждения в целом.

Рис. 7.5. Корректировка теплотехнических качеств наружных стен >

В угловых участках наружных стен это может быть достигнуто увеличением внутренней зоны тепловосприятия устройством утепляющего скоса, либо установкой наружной утепляющей пилястры, при сборных (панельных) конструкциях наружных стен углы дополнительно утепляют введением в стыки утепляющих вкладышей из теплоэффективных материалов. Привлекают в этих целях и элементы инженерных систем размещая в зоне углов наружных стен стояки отопления (открытыми или забетонированными во внутреннем слое стены (рис.7.5, А)

В местах сквозных теплопроводных включений по полю стены повышению τв и равномерности распределения τв в этой зоне способствует повышение теплоинерцион-ности внутреннего слоя стены (рис. 7.5, Б).

Конденсационное увлажнение в толще ограждения происходит при диффузии водяного пара из помещения наружу, из среды с большим парциальным давлением пара в среду с меньшим. В связи с этим диффузию водяного пара через материал ограждения называют его паропроницанием, а соответствующее качество материала измеряют коэффициентом паропроницания μ, характеризующимся количеством пара в мг, который диффундирует через слой площадью 1 м2 и толщиной 1 м за 1 ч. Коэффициент паропроницания д измеряется в мг/(м·Ч·Па). Чем выше рыхлость и пористость материала, тем больше значение μ. Величина, обратная μ, называется сопротивлением паропроницанию, Rn, м2·Ч·Па/мг.

Общее сопротивление паропроницанию слоистой ограждающей конструкции определяется по формуле:

где Rв.п. и Rн.п., - сопротивление влагообмену на внутренней и наружной поверхности ограждения.

В процессе диффузии водяного пара через ограждение его упругость падает от величины ев - упругость водяного пара внутреннего воздуха (Па) до ен за счет сопротивления ограждения паропроницанию. По аналогии с определением температуры в любой точке х по сечению ограждения упругость пара в этой точке ех вычисляют по формуле:

- сумма сопротивлении паропроницанию слоев, расположенных между внутренней поверхностью ограждения и рассматриваемым сечением. Формула 7.31 применима при отсутствии в конструкции зоны конденсации.

В процессе проектирования сопротивление конструкции паропроницанию Rn, из условия недопущения накопления в ней конденсации влаги должно быть не менее наибольшей из величин требуемых сопротивлений Rn1mp и Rn2mp, определяемых по формулам 7.32 и 7.33:

а) Rn1mp - из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации:

б) Rn2mp - из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными температурами наружного воздуха:

где Rn1 - сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации;

ен - средняя упругость водяного пара наружного воздуха за годовой период в районе строительства (по СНиП 23-01-99);

z0 - продолжительность в сутках периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными температурами наружного воздуха (по СНиП 23-01-99);

Е0 - упругость водяного пара, Па, в зоне возможной конденсации за период с отрицательными температурами;

γw - плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3;

δw - толщина увлажняемого слоя, м, ограждающей конструкции, принимаемая равной 2/3 толщины однослойной конструкции или толщине утеплителя слоистой;

Δwcp - предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления - z0.

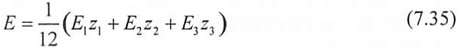

Упругость водяного пара Е, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации определяется по формуле 7.34.

где Е1, Е2, Е3 и z1, z2, z3 - упругости водяного пара, Па, наружного воздуха, а z1, z2, z3 продолжительность, мес., соответственно зимнего, весенне-осеннего и зимнего периода. При этом к осенне-весеннему периоду относят месяцы с температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5°С.

где еn.o. - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами по СНиП 23-01-99.

Рис. 7.6. Распределение температур и давлений водяного пара >

Возможность формирования в наружной ограждающей конструкции зоны конденсации и ее границы при проектировании весьма наглядно устанавливается графоаналитическим методом путем построения на чертеже сечения наружной ограждающей конструкции трех графиков расчетно установленных величин распределения по сечению ограждения послойно - для слоистого ограждения или в сечениях с одним шагом по толщине конструкции - для однослойных). Это графики температур τ на границах слоев (или шагов), E - упругости насыщенного водяного пара, е - парциального давления водяного пара на границах слоев (рис.7.6).

Как видно из рис. 7.6 в однослойных конструкциях и конструкциях с утеплителем с наружной стороны ограждения график парциальное давление водяного пара (е) расположен по всем слоям существенно ниже расположения графика Е (предельного насыщения), что указывает на отсутствие зоны конденсации в конструкции.

В конструкции с плотным слоем с наружной стороны парциальное давление е особенно на границе плотного и пористого слоев выше насыщенного, что показывает пересечение графиков е и Е и свидетельствует о формировании зоны конденсации водяного пара в толще ограждающей конструкции. Граница зоны конденсации располагаются между точками E1 и Е2 пересечение линии Е касательными, проведенными из точек ев.п и ен.п на поверхностях конструкции.

Приведенный графоаналитический метод, также как и формулы 7.33 и 7.34 относятся к стационарным условиям работы конструкции.

Учет нестационарности осуществляют при сложных условиях работы конструкции (например, при влажном внутреннем режиме помещения), расчетом по соответствующим компьютерным программам.

Для помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации в процессе проектирования прибегают к конструктивным мерам улучшения влажностного состояния конструкций. Например, в стенах двухслойной конструкции применяют решения только с размещением плотного слоя с внутренней стороны, а его сопротивление паропро-ницанию принимают не менее 12 Па, в трехслойных стенах назначают сопротивление паропроницанию внутреннего слоя, превышающим Rn наружного в 1,2 раза и т.п. </d

Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 542; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!