ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«воронежский государственный медицинский университет имени н.н. бурденко»

министерства здравоохранения российской федерации

кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности

«Утверждаю»

Заведующий кафедрой МК и БЖ

Профессор Л.Е. Механтьева

_____________________

«___» _______________2017г

методические указания

для клинических ординаторов

Тема №14 «Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

СОДЕРЖАНИЕ

14.1. САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ,ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.2. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

14.3. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

14.4. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС

14.4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

14.4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

14.4.3. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

|

|

|

14.5. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ И ЗАЩИТЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ, ВОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При авариях, катастрофах и стихийных бедствиях значительно осложняется санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка в районе ЧС. Это обусловлено следующими причинами:

• разрушением жилых и общественных зданий;

• выходом из строя водопроводных, канализационных и очистных сооружений, коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

• интенсивной миграцией различных контингентов людей;

• изменением восприимчивости людей к инфекциям;

• выходом из строя санитарно-эпидемиологических и лечебнопрофилактических учреждений, оказавшихся в зоне катастрофы;

• наличием большого количества трупов людей и животных;

• массовым размножением грызунов, появлением эпизоотии среди них и активизацией природных очагов зоонозных инфекций.

Все вышеуказанные причины значительно ухудшают санитарно-гигиеническую обстановку и существенно обостряют эпидемическую ситуацию по многим инфекционным заболеваниям.

|

|

|

По этой причине санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия - одна из составляющих частей общегосударственной системы медицины катастроф, важный раздел медицинского обеспечения населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ø Санитарно-противоэпидемическое обеспечение в ЧС - комплекс организационных, правовых, медицинских, гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний, сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.

Основными принципами организации санитарно-противоэпидемического обеспечения населения в ЧС являются:

государственный и приоритетный характер санитарно-эпидемиологической службы, постоянная готовность ее сил и средств, их высокая мобильность, четкое функциональное предна-значение и формирование с учетом региональных особенностей;

единый подход в организации санитарно-противоэпидемических мероприятий;

соответствие содержания и объема мероприятий санитарно-эпидемиологической обстановке, характеру деятельности и возможностям учреждений и формирований службы;

|

|

|

дифференциальный подход к формированию сил и средств с учетом региональных особенностей, уровня и характера потенциальной опасности территорий;

взаимодействия санитарно-эпидемиологической службы Мин-здравсоцразвития России с органами и учреждениями других ведомств и ведомственными медико-санитарными службами.

Основные мероприятия санитарно-противоэпидемического обеспечения в чрезвычайных ситуациях включат:

· мероприятия по предупреждению заноса инфекционных заболеваний в зону ЧС;

· активное раннее выявление, изоляцию инфекционных больных и их эвакуацию в инфекционные больницы;

· выявление лиц с хроническими формами инфекционных заболеваний и бактерионосителей;

· соблюдение противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации;

· выявление лиц, подвергнувшихся риску заражения и организацию за ними наблюдения;

· изоляционно-ограничительные мероприятия;

· дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию;

· специфическую и неспецифическую профилактику;

· санитарно-просветительную работу.

Основными целями противоэпидемического обеспечения населения в ЧС являются:

|

|

|

· предупреждение и снижение инфекционной заболеваемости населения, и недопущение распространения опасных инфекционных заболеваний в зоне ЧС и за ее пределами;

· поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия в зоне ЧС и в районах временного размещения эвакуированного населения, обеспечение эпидемической безопасности питьевой воды, продовольственного сырья и продуктов питания, коммунальных и иных объектов.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие - состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние ее факторов на организм человека, а произошедшие стихийные бедствия, аварии, катастрофы и эпидемии не привели к появлению зараженных территорий в зоне ЧС, а среди пострадавшего населения отсутствуют массовые заболевания и отравления. При этом возникшая ЧС не требует проведения дополнительных (по сравнению с обычными условиями) санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Эпидемическая безопасность - условия жизнедеятельности человеческого сообщества, при которых отсутствует возможность формирования эпидемических штаммов возбудителей инфекции и реализации механизмов возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.

Ø Основные цели противоэпидемического обеспечения населения в ЧС достигаются решением определенных задач на федеральном, региональном, территориальном, местном и объективном уровнях.

1. На федеральном уровне:

· разработкой и внедрением принципов единой государственной политики в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны и укрепления здоровья всех категорий населения, снижения отрицательного влияния биологических факторов окру-жающей среды;

· осуществлением санитарно-эпидемиологического надзора за разработкой новых технологий и производств, размещением и функционированием потенциально опасных объектов;

· научной разработкой и внедрением наиболее прогрессивных способов иммунной защиты и гигиенического воспитания населения, приемов и методов работы в сети наблюдения и лабораторного контроля, санитарно-эпидемиологической разведки, новых направлений по ликвидации эпидемических очагов;

· слежением за вирулентными свойствами возбудителей опасных инфекционных заболеваний, уровнем и динамикой специфического иммунитета у наиболее уязвимых групп населения;

· взаимодействием органов, учреждений и формирований службы медицины катастроф различных министерств и ведомств по вопросам оказания помощи в проведении противоэпидемических мероприятий;

· совершенствованием автоматизированной информационно-управляющей системы и подготовки кадров к работе в часто меняющейся санитарно-эпидемической обстановке;

· использованием международного опыта в предупреждении и ликвидации эпидемиологических последствий чрезвычайных ситуаций.

2. На региональном уровне:

· разработкой нормативных и методических документов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе поведения пострадавших при возникновении эпидемических очагов в зоне ЧС и за ее пределами, организации лечения инфекционных больных на этапах эвакуации;

· контролем за исполнением санитарного законодательства РФ, участием в экологическом мониторинге и слежением за уровнем содержания микроорганизмов в воздухе, почве, воде, продовольственном сырье и пищевых продуктах;

· разработкой и реализацией неотложных мер по повышению санитарно-эпидемиологической надежности водоснабжения организации питания населения, сбора и утилизации бытовых и производственных отходов, по снижению уровня заболеваемости опасными инфекциями и осуществлению комплекса мер по усилению охраны территории пострадавшего региона от завоза и распространения опасных инфекционных заболеваний людей и животных;

· внедрением во всех лечебно-профилактических учреждениях и на этапах медицинской эвакуации усиленного противоэпидемического режима, при появлении особо опасных инфекционных заболеваний - введением строгого противоэпидемического режима;

· рациональным использованием сил и средств РСЧС, расположенных в регионе, их своевременным маневром при оказании помощи инфекционным больным и проведении противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний.

3. На территориальном (местном) уровне:

· постоянным контролем за уровнем инфекционной заболеваемости, динамикой специфического и неспецифического иммунитета, реализацией мероприятий по усилению иммунной защиты населения;

· проведением санитарно-эпидемиологической разведки (СЭР) и индикации биологических агентов, наблюдения и лабораторного контроля на объектах и в коллективах, неблагополучных по инфекционным заболеваниям;

· выработкой рекомендаций по противоэпидемическому режиму на объектах экономики, обеззараживанию территории, помещений, транспорта в зависимости от вида возбудителя опасного инфекционного заболевания;

· контролем за полнотой и качеством дезинфекции, санитарной обработкой населения, проводимых другими ведомствами и службами, за соблюдением противоэпидемического режима при эвакуации населения и больных;

· осуществлением санитарно-эпидемиологического надзора за питанием, водоснабжением населения;

· своевременным переходом ЛПУ на работу в условиях ужесточенного, а при необходимости и строгого противоэпидемического режима;

· целенаправленной работой кабинетов инфекционных заболеваний, клинико-диагностических и бактериологических лабораторий при проведении массовых исследований по эпидемическим показаниям;

· регулярной подготовкой врачей общей практики, терапевтов, педиатров и врачей СМП по вопросам особенностей инфекционной патологии в ЧС;

· обучением населения способам защиты от инфекционных болезней и поведению в очагах массовых инфекционных заболеваний;

· созданием и поддержанием специальных финансовых и материальных фондов, резерва лабораторного оборудования, СИЗ, питательных сред, дезинфекционных средств и другого расходного имущества;

· проведением экстренной (общей и специальной) и специфической профилактики по эпидемическим показаниям;

· выявлением, изоляцией и госпитализацией больных;

· диагностикой и лечением инфекционных больных;

· соблюдением правил выписки реконвалесцентов, наблюдением за переболевшими и имевшими контакт с больными, а также захоронением умерших;

· проведением изоляционно-ограничительных и режимно-карантинных мероприятий при угрозе и после появления очагов опасных инфекционных заболеваний.

При этом принципы организации противоэпидемических мероприятий являются едиными для всех опасных инфекций, и предусматривает основные разделы работ:

1. Первичная изоляция больного.

2. Доклад о выявлении больного начальнику штаба ГО ЧС административной территории и вышестоящему начальнику здравоохранения и санэпидслужбы.

3. Установление клинического диагноза, госпитализация и лечение больного.

4. Изоляционно-ограничительные или режимно-карантинные мероприятия.

5. Выявление, изоляция и лечение лиц, контактировавших с заболевшим,

6, Дезинфекция в эпидемическом очаге.

7. Экстренная общая и специфическая профилактика.

8. Обследование на вибриононосительство в очаге холеры с изоляцией и лечением вибриононосителей.

9. Провизорная госпитализация и обследование всех подозреваемых на заболевание опасной инфекцией.

10. Усиление медицинского наблюдения за пострадавшим населением.

11. Санитарно-разъяснительная работа о мерах личной и общественной профилактики, правилах поведения в очаге инфекции.

Выполнение этих задач возможно при достаточной подготовке медицинского состава по вопросам эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики опасных инфекций, обеспечении постоянной готовности медицинских учреждений, формирований и других подразделений к работе в условиях строгого противоэпидемического режима и к проведению полного комплекса мероприятий по локализации и ликвидации очага.

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При крупных катастрофах, в результате которых резко ухудшаются санитарно-гигиенические условия обитания населения в зонах катастроф и увеличиваются возможности возникновения массовых инфекционных заболеваний, возрастает роль санитарно-эпидемиологических учреждений, формирований и подразделенийпо проведению соответствующих мероприятий в очагах катастроф и районах, прилегающих к ним.

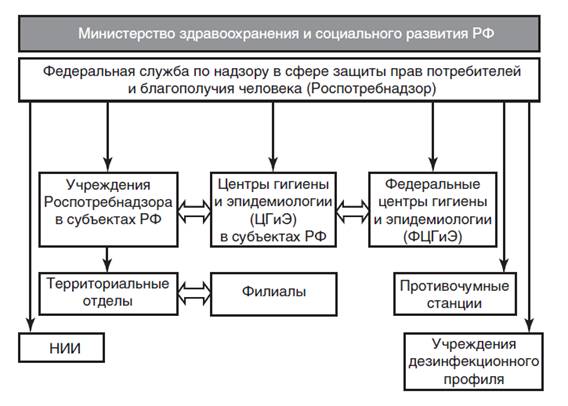

Ø В соответствии с Положением о функциональной подсистеме РСЧС – «надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой» в РФ создана санитарно-эпидемиологическая служба для работы в чрезвычайных ситуациях, которая включает:

1) силы и средства санитарно-эпидемиологической службы МЗиСР:

· Федеральное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФС Роспотребнадзора);

o территориальные управления ФС Роспотребнадзора по субъектам РФ (89) и их территориальные отделы;

o специализированные формирования ФС Роспотребнадзора;

· Федеральные центры гигиены и эпидемиологии (ФЦГиЭ);

· Центры гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ) в субъектах РФ (90);

· Противочумные учреждения (противочумный центр, противочумные станции);

· Научно-исследовательские институты эпидемиологического и гигиенического профиля;

· Учреждения дезинфекционного профиля;

2) силы и средства санитарно-эпидемиологического профиля МО, МЧС, МВД и других министерств и ведомств РФ всех уровней.

Рис. 14.1. Силы и средства санитарно-эпидемиологической службы МЗиСР

Рис. 14.1. Силы и средства санитарно-эпидемиологической службы МЗиСР

*НИИ — научно-исследовательские институты

Перед санитарно-эпидемиологической службой в условиях работы в ЧС стоят следующие основные задачи:

1. обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в районах катастроф и на прилегающих к ним территориях, предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний среди населения;

2. осуществление контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой, организация экспертизы пищевого сырья, продуктов питания, питьевой воды, внешней среды на зараженность РВ, ОВ, ОХВ, патогенными микроорганизмами;

3. организация экстренной медицинской и противоэпидемической помощи пострадавшему населению;

4. сохранение здоровья личного состава формирований и восстановителей в период ликвидации медицинских последствий; - взаимодействие с ведомственными медико-санитарными службами по вопросам обеспечения помощи населению в очагах поражения;

5. специальная подготовка сотрудников санитарно-эпидемиологических учреждений и формирований для работы в ЧС;

6. обучение и тренировка работающих на объектах экономики и населения действиям и поведению в очагах бедствий.

Решение задач, стоящих перед санитарно-эпидемиологической службой, может быть обеспечено посредством проведения ряда практических и организационно-методических мероприятий. К ним относятся:

· создание, оснащение, подготовка и поддержание в высокой степени готовности территориальных центров гигиены и эпидемиологии, формирований и учреждений санитарно-эпидемиологической службы, сил и средств НИИ, функционирующих в РСЧС, разработка и внедрение в практику службы теоретических, методических и организационных основ противоэпидемического обеспечения населения в ЧС;

· накопление, хранение, освежение, учет и контроль медицинского имущества, необходимого для работы формирований и учреждений санитарно-эпидемиологической службы в ЧС;

· подготовка медицинского персонала к работе в ЧС, обучение населения страны оказанию первой помощи и правилам адекватного поведения при различных видах катастроф;

· оперативное управление силами санитарно-эпидемиологической службы и взаимодействие с министерствами, агентствами и службами, принимающими участие в ликвидации последствий катастроф, с целью обеспечения своевременной медико-санитарной помощи пострадавшим при ЧС;

· контроль за соблюдением санитарных правил, гигиенических нормативов и норм при возникновении ЧС в мирное и военное время;

· организация сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) по своевременному обнаружению и индикации биологического заражения питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, продовольствия, объектов окружающей среды при ЧС мирного и военного времени;

· организация и осуществление контроля санитарно-эпидемиологической обстановки, прогнозирование (совместно с Минздравсоцразвития России) возможности эпидемий на территории РФ.

Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 2352; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!